《祖堂集》记慧能有弟子八人,排行思于首位。行思及其弟子希迁创湖南禅,与江西禅并兴,成为此后禅宗诸流派的两大族源。两宋以后的禅史宗谱多如牛毛,大体沿袭《祖堂集》之说,只是次第或有变动,续增了一些新的人物。赞宁说:“自江西大寂(道一)、湖南主石头(希迁),往来憧憧,不见二大士为无知矣。”①这在入宋以后已经成为历史铁案。

至于行思其人,比怀让还要令人难测。截至到宗密撰《中华传心地禅门师资承袭图》,慧能门徒中尚无行思的名字;至《禅源诸诠集都序》,始有石头出现,而不记其祖系。韦处厚(793—848)雅信释氏,对当时的禅宗状况相当熟悉,所撰《大义禅师碑铭》论天下禅宗形势谓:

秦者秀,普寂其允也;洛者会,终成《坛经》传宗;吴者融,径山其裔;楚者道一,大义其党也。

唯独不提湖南主,当然更不会有行思了。此外,对佛教现状也颇有了解的柳宗元、刘禹锡、白居易等著名的崇佛文人,在他们的文字中也是连希迁的踪影都没有的,曷论行思?

首先提到行思并为之作传的是《祖堂集》。它称行思为在“吉州”(江西吉安市),尊为“靖居和尚”,俗姓刘,庐陵(即吉安市)人,“自传曹溪密旨,便复庐陵化度群生”。终于开元二十八年(740),谥“弘济大师”。希迁礼拜他的地方则在清凉山。《宋高僧传》沿袭此说,但莫名其妙地将他的传记附于《义福传》之后,而不记其嗣法者。《希迁传》在记石头生平时,顺便提到“庐陵清凉山思禅师为漕溪补处”。《景德传灯录》谓其住吉州青原山静居寺——是故后人多称“青原行思”,或略作“青原”。敕谥是唐僖宗(873—888年在位)的事,行思已经去世一个半世纪了。

关于行思的思想,《祖堂集》只让他扮演一个秕糠神会的角色:

师问神会:“汝从何方而来?”对曰:“从曹溪来。”师曰:“将得何物来?”会遂震身而示。师曰:“犹持瓦砾在。”会曰:“和尚此间莫有真金与人么?”师曰:“设使有与汝,向什么处着?”

这段问答说明,所谓“荷泽、洪州参商之隙”,连续的时间颇长,以至于后起的湖南也参与了贬黜荷泽的行列,但在行思生活的开元年间是绝对不会发生的。

一、希迁及其门徒

据《祖堂集》等传,希迁俗姓陈,端州高要(广东肇庆市)人,曾往新州礼慧能,慧能预言其“当绍吾真法”,劝令出家。开元十六年(728)于罗浮山具戒。慧能临终曾嘱其“寻思去”,遂去“清凉山靖居行思和尚处礼拜”,直到行思迁化。天宝初(742),始届衡岳,于南台寺东之石台上结庵,时人遂号为“石头和尚”。在这里行化近半个世纪,终于贞元六年(790),年九十一。也是到了僖宗时,谥“无际大师”。有《参同契》行世。

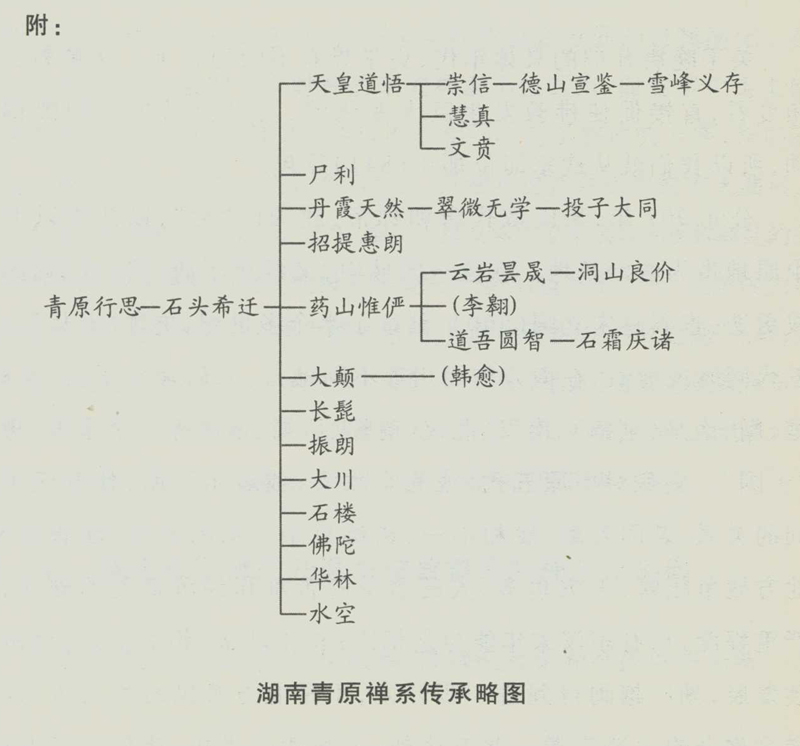

《宋高僧传》所记希迁生平大略相同,但特别补充说,希迁有门人慧朗、振朗、波利、道悟、道铣、智舟,相与建塔,塔成三十载,刘轲据道铣所述为碑记德。显然,赞宁所传,即是据此碑文而作。但若与禅宗史书比较,差别就很大了。《祖堂集》为之列传的弟子七人:天皇道悟、尸利、丹霞天然、招提惠朗、药山惟俨、大颠、长髭。《最德传灯录》列石头法嗣二十一人,附有语录者,除《祖堂集》所列者外,又增加了六人,即长沙兴国寺振朗、潭州大川、汾州石楼、凤翔法门寺佛陀、潭州华林,以及水空;至于道诜(或作“铣”),则仅列其名。这样,大致把刘轲和《祖堂集》两家之说也都糅和进去了。

石头法嗣中影响于后世最大的三家,《宋高僧传》中有两家未列进去,即丹霞、药山,一家名字含混,即引发后世争论很大的道悟。

关于丹霞,《宋高僧传》谓其名天然,“不知何许人也”。谒见石头,凡三年始落节;后于嵩岳寺希律师受戒;再造江西大寂,“大寂甚奇之”。“次居天台华顶三年,又礼国一大师”,元和(806—820)中北上龙门香山(洛阳),末年入南阳丹霞山结庵,终于长庆四年(824),年八十六,亦由刘轲撰写碑铭。

很明显,这是一个学无常师的禅者,他所游参的禅门,包括了江南最著名的三大系:希迁、道一、法钦,最后以“无事僧”自称,反映了他的思想更倾向于径山和洪州。据《祖堂集》记,丹霞下出京兆翠微无学,再传舒州投子大同。《传灯录》扩大翠微的同学七人,其中有吉州性空者、法嗣二人;翠微弟子除投子外,还有四人。《祖堂集》记到投子为止;《传灯录》更列投子的门徒十三人,附十二人的机缘语,可见这一系自唐末五代至于宋初势力不小。然而,由此可知,最后将丹霞挂到石头的名下,实是后人的意见。

药山惟俨,《祖堂集》中有个简略的介绍。俗姓韩,原籍绛州(山西新绛),后徙南康(江西南昌),年十七事潮州西山慧照禅师,大历八年(773)受戒于衡岳寺希操(或作“澡”)律师。乃曰:“大丈夫当立法自净,焉能屑屑事细行于布巾耶?即谒石头,密领玄旨。”贞元初(785)居澧阳(湖南澧县东)芍药山,因号药山和尚。大和八年(834)卒,年八十四。《景德传灯录》大致沿袭此说,而列李翱为其俗家弟子。《宋高僧传》将惟俨列在《护法篇》,所记卒年为大和二年(828),春秋七十。它突出地记述了他对李翱的思想影响,谓“翱邂逅于俨,顿了本性”。余无新的内容。然而《全唐文》所载唐伸于惟俨卒后八年所撰《澧州药山故惟俨大师碑铭》(简称《惟俨大师碑铭》)则另有一说。《惟俨大师碑铭》谓:“上嗣位明年,澧阳郡药山释大师以十二月六日终于修心之所”,与《宋高僧传》记惟俨卒于大和二年同;《惟俨大师碑铭》说“春秋八十四”,则与《祖堂集》同。出入最大的是《惟俨大师碑铭》特注的一笔:“硕臣重官归依修礼于师之道,未有及其门阃者”,等于把李翱的思想排除在惟俨的禅门之外。而这个惟俨与前述三种僧传所谓“谒石头”、“领玄旨”云云全然不同。《惟俨大师碑铭》这样说:“时是南岳有迁,江西有寂,中岳有洪,皆悟心契。”又说:“寂以大乘法闻四方学徒,至于指心传要众所不能达者,师(指惟俨)必默识悬解,不违如愚。居寂之室垂二十年。”后大寂以其“普济迷途,宜作航梯”遣之,遂涉罗浮,游清凉,历三峡,过九江,贞元初(785)因憩药山。现在没有证据可以证明《惟俨大师碑铭》是后人的伪造。自《祖堂集》开始,将惟俨这段重要的经历全删,以致把本来从学于道一的门徒,硬划到了希迁的门下,这比修改天然的师承关系更令人诧异。

李翱的《复性书》是有史以来以佛教心学充实传统孔孟儒学的标志性著作,惟俨当是影响他的思想的重要禅僧。而大颠则与韩愈重新发现《孟子》可能有所关联。《佛祖统纪》卷四一记:“韩愈至潮州,闻大颠师之名,请入郡问道”,后登山造其居,“问师,如何是道?师良久。愈罔措。时三平义忠为使者,乃击禅床三下。师云,作么?三平曰,先以定动,后以慧拨。愈大喜曰,和尚门风高峻,愈于侍者边得个入处”。②无论事实可能有多大出入,韩李师弟吸取佛家哲学而将传统儒学作了新的塑造,实开两宋新儒家的先声,应该是中国思想史上的大事。这个问题,值得作专题探讨。

据《祖堂集》记载,惟俨有知名弟子四人,《传灯录》扩大为十人,六人有机缘语,其中云岩昙晟下出洞山良价,为禅宗五家中曹洞宗的鼻祖。又有潭州道吾山圆智者,下出石霜庆诸,到唐末也大有影响。正当这一宗系大发展的时期,竟至改换了自己祖师的门庭,这一现象引人注目。

早期禅宗史料都记,丹霞、药山至少是行走于石头希迁和马祖道一两家门庭的,但他们最后均被列为青原-石头一系,令人奇怪。但这事没有在佛教界引起什么风波,而围绕道悟的传承关系,聚讼就很大了。道悟有弟子崇信,经宣鉴、义存而至于文偃,遂创云门宗。因此,道悟究竟属于谁的门徒,就涉及到云门宗的血脉族源问题,这成为五代以后禅史中的一个悬案,不但在后来的临济宗和云门宗之间发生争论,而且到清代还酿成了政治事件,在学术界也莫衷一是,一直至今。

依《祖堂集》记:“天皇和尚嗣石头,在荆南,讳道悟。未睹行状,不决终始之要。”但列崇信为其门徒。到《宋高僧传》始为之作传,谓道悟俗姓张,婺州东阳(浙江金华东北)人,年十四,往明州(浙江宁波)大德剃落;年二十五,于杭州竹林寺具戒。后投径山国一,密受宗要,年仅五载,随即印可。大历十一年(776)转遁于余姚(浙江余姚)大梅山,昼夜精进。建中初(780),诣钟陵马大师;次年(781)秋谒石头上士。由此成熟,乃“卜于沣阳,次居于澋口,终栖于当阳柴紫山”。当阳属荆州,“荆州,雄藩也,都人士女动亿万计,莫不擎跪稽首”。当地军政长官邀请入都,“白黑为之步骤”。此后,即强占郡左之天皇寺居之,影响日大。“江陵尹右仆射裴公,盛礼问法,理冥意会,投诚归命。”“自是禅宗之盛,无如此者。”终于元和二年(807),年六十。弟子“比丘慧真、文贲等,禅子幽闲,皆入室”,太常协律符载着文颂德,世号“天皇门风”。另于本传之后,附有崇信传,谓崇信因道悟之劝而出家受业。

看来赞宁撰《道悟传》与《崇信传》,依据的是两个不同的材料来源。《景德传灯录》所记道悟的生平与此大同,唯将“禅宗之盛”云云改为“石头法道,盛于此席”,同时增补说,道悟从石头“顿悟”后,即“于前二哲(径山法钦与马祖道一)言下所得心,磐弹其迹”,而崇信是他唯一的法嗣者,全没有慧真等名字。于是石头传天皇道悟,道悟传崇信,即成定案。

但是,据更早一些的文献考察,石头的这个宗系也有可疑处。宗密的《禅门师资承袭图》,在洪州道一门下有“江陵悟兼禀径山”的记载,这位“江陵悟”在时间、地点与学历上,都与后来所传的天皇道悟相同。又,权德舆所撰《怀让碑铭》,列怀让弟子八人,其中亦有名道悟的。此外,《全唐文》收有《荆州城东天皇寺道悟禅师碑》(简称《天皇道悟碑》),署名即是《宋高僧传》中提到的那个符载,所记生平事迹也与《宋高僧传》所记全同,后者似乎全是在这一碑文基础上的扩展,唯有“石头之道殆盛于此”与《传灯录》同。重要的是,碑文谓其“法嗣三世:曰惠真,曰幽闲,曰文贲”,同《宋高僧传》貌似,但无崇信其人。

这样,史料中就出现了两个天皇道悟:一个受学于道一,是早期之说,一个受学于希迁,是后出而被公认的;一个有三个弟子而无崇信,一个只有崇信而无他人。至北宋后期,有达观颖禅师者,集《五家宗派》,内收有唐符载所撰《天皇道悟碑》和唐丘玄素所撰《天王道悟碑》,证明道悟实有两人,名“天王”道悟者,出自道一门下,为崇信绍续;名“天皇”道悟者,出自石头,至三世而斩。不言而喻,后来的云门、法眼二宗即属于道一的法系了。此说特别受到慧洪和张商英的重视,多方弘扬,成为禅宗五家传承上的另一个传说。

这里提到的《天王道悟碑》,《全唐文》中亦存,谓此道悟渚宫(即江陵)人,俗姓崔,十五岁出家,二十三受戒,三十三参石头,“未曾投机”,次谒忠国师,三十四与国师侍者应真南还谒马祖,“于言下大悟”;后返荆州城郊结庐,某节使迎请“于府造寺,额号天王”。终于元和三年(808),年八十二,“嗣法一人曰崇信”。但这塔碑的来源一直有人怀疑为伪,内容为其他记载所无,尤难令人相信。这样,连带对于《天皇道悟碑》的真实性也产生了疑问。对这两个碑文持否定态度的人,大都是为了肯定云门、法眼属于石头法系,否认其与马祖有关系。

总而言之,石头宗系在传承上存在许多尚待澄清的问题。这些问题之所以发生,与晚唐、五代间刮起的一股贬道一、抬石头的风潮有关,而以《祖堂集》反映得最为集中。它记石头初结庐衡岳,怀让拟收其为徒,石头的回答是:“任你哭声哀,终不过山来。”怀让因此而感叹:“这阿师,他后子孙噤却天下人口去。”《祖堂集》还不断制造一些让石头噤却洪州系口的故事。譬如,它假借惟俨门徒的嘴,评“石头是真金铺,江西是杂货铺”,对此评语,《祖堂集》让怀海表示:“灼然是生我者父母,成我者朋友。”它记天然本来是为“选佛”而谒道一的,道一却推荐他去师石头,并赞扬“石头路滑”。又记潭州招提惠明,亦谒道一。道一批评他:“你从南岳来,似未见石头曹溪心要耳。汝应却归石头。”诸如此类,都是抬举石头为当时禅门之最的意思。

严格说,石头系兴起,实应从《祖堂集》为石头大造舆论开始。此前,江西与南岳,宗派观念并不那么强烈,所以一并成为参禅者的求学处。《祖堂集》的编纂者属于云门宗人。云门宗对官方的依附性极强,其势利的眼光,同怀海、普愿时代的洪州农禅风气不可同日而语,这当是他们贬黜道一的一个重要原因。

二、传说中的石头禅观

石头宗系上的混乱,表现在禅观念上也很模糊。《祖堂集》所记与后来的《传灯录》就有些差别。

据《祖堂集》说,石头曾

略探律部,见得失纷然,乃曰:“自性清净谓之戒体;诸佛无作,何有生也!”自尔,不拘小节,不尚文字。因读肇公《涅槃无名论》,云:“览万象以成己者,其唯圣人乎!”乃叹曰:“圣人无己,靡所不己;法身无量,谁云自他?圆境虚鉴于其间,万象体玄而自现;境智真一,孰为去来?”

又引石头自称:“吾与师(慧能)同乘灵智,游于性海久矣!”这些记载在后出的《传灯录》中全删,但恰恰是这些记载最能反映出石头早期被塑造的面貌。

其中之一,是石头对于“律部”的态度。中国佛教的律学,经南朝梁僧祐、北魏慧光,至唐代道宣、法砺、怀素而大盛,但也因此出现分歧,争论竟起。争论的中心是“戒体”问题,即戒律在佛徒身上发生作用是依生在什么实体上。有说戒体为“色”(无表业),有说为“心”(阿赖耶识种子),有说为“无作”(不相应行法)等,石头皆不以为然,而自定“自性清净谓之戒体”,成为律学中又一家言。本来禅宗的主流始终是轻蔑戒律的,但若全然不顾戒律,难以为社会长期相容。石头为禅宗创造了自己的律学,为冲决传统戒律以致“不拘小节”提供了理论根据。这对于促进禅宗的自由发展也是一个有利因素。

其二,关于石头从《涅槃无名论》中得悟的记载,尤其值得注意。僧肇曾被推为三论宗的主要奠基者,他的思想在禅宗中有很大的市场,但把他的《涅槃无名论》作为权威依据的却为数不多。石头在这里所引的原文是:

夫至人空洞无象,而万物无非我造;会万物以成己者,其唯圣人乎!何则?非理不圣,非圣不理,理而为圣者,圣不异理也。

按僧肇的意见,“一切众生本性常灭”,即“空洞无象”;而“万物”纷呈,则只是“我”的虚妄所造;若能从认识万物的虚妄不实中,体认到自己的本性,那就是圣人。因为假而不真即是“空洞”,也就是僧肇所谓的“理”;圣人以此理成,契此理者始为“圣人”。在这里,“理”是万物的共性,也是众生的“本性”:万物与众生同共一“理”,所谓“物我不异”;圣人之所以优越于众生,就在于他能身居世界而“物我玄会”。石头的说法,大体没有超出这个范围,只是侧重点略有不同:“圣人无己”的“无己”,指无自性,即“空洞无象”;“靡所不己”,意指没有什么不是自己的投影,与“万物无非我造”大同。从“法身”(理)的抽象普遍性上看,“自他”没有差别,对象(境)与认识(智)均属空寂(真一)。在这些玄虚而可作多种解释的言语背后,反映了石头禅系的三个主要特点:

第一,“理”的客体化。“理”不只是“心”或“智”的别号,仅有主观的属性,它主要是作为认识和契悟的对象,而且也属于“境”的范畴,因此,禅的功用不再是单纯地向心的静态回归,而且要求对“理”的把握和运用。

第二,“理”的遍在化。“理”也不限于为一切众生所有,它同时存在于“五阴”特别是“色阴”中,因而也为万物所有。“佛性”作为“理”的同义语,在“无情”中存在就成了应有之义。

第三,“乘灵智、游性海”。这是会“理”悟“智”所达到的禅的理想境界。灵智非六识之智,而是通过契会真理开发出来的,是超越时空、无所分别的般若智慧。“性海”之“性”,泛指法性,即诸法性空,而不是专指心性。“性”而曰“海”,是表示它存在于森罗万象的广袤世界里。因此,石头禅的目的,是以般若空观悠游于被视作幻化的世间人生。

这也是一种禅的“自由”。早在东晋道安的《道行经序》中,就曾提出一种超人的想象:“据真如,游法性”,“与进度齐轸,逍遥俱游”,他名之为“智度之奥室”。石头在这里所谈的“禅”的境界,本质上与道安同。

石头禅系的这些思想特点,无疑是在般若学和三论宗的基础上形成的,与牛头禅系属同一种思潮。宗密判定石头与牛头、径山,在禅门中同为“泯灭无寄宗”,在教门中同属“密意破相显性教”,是相当确切的。宗密对“破相显性”之“性”专门作过区分:“空宗以诸法无性为性,性宗以灵明常住不空之体为性”。这里讲的“空宗”,指主张缘起性空的般若学和三论学;“性宗”则主“自性清净心”不空,属“如来藏缘起”论。石头将两者结合起来,既以“缘起性空”为遍在的“理”,又承认有不灭的“灵智”,强调的重点在于契“理”悟“智”,因此,他的“性”学是禅门中标准的“理学”,与提倡率性而行的洪州禅系之属于禅门“心学”明显不同。宗密将洪州系列在“直显心性宗”、“显示真心即性教”,也是很恰当的。

《祖堂集》所记石头禅系的这些重要特征,到了后代,被磨琢得十分模糊。《景德传灯录》载有他上堂示众、表达宗要的话,不出“即心即佛”的范围,看不出他与道一的区别。另有流传很广的一番问答,源出《祖堂集》:“僧问:如何是解脱?师曰:谁缚汝?”又,“问:如何是净土?师曰:谁垢汝?问:如何是涅槃?师曰:谁将生死与汝?”这种禅风在形式上与洪州系没有什么区别,当然,若从空观上解释,理论基础也可以有所不同。唯一能够表达希迁特性的是另外两个对答:“问:如何是禅?师曰:碌砖。又问:如何是道?师曰:木头。”这符合石头关于理(道)亦在“无情”中的主张。

三、《参同契》析

《祖堂集》载有希迁所撰《参同契》全文,一般都把它视作石头禅系的理论基石,后世的疏解颇多,影响也大。

《参同契》是专为“参玄人”写的,将“参禅”正式命名为“参玄”,当自希迁始;“参”而“同契”,顾名思义,是提倡调和的③,在当时主要是调和禅宗内部南顿北渐的对立。所以《参同契》开首就说:

竺土大仙心,东西密相付,人根有利钝,道无南北祖。

他认为,禅宗历来以心传宗,密相嘱咐,而不是像各家自我标榜的那样,以什么经典或衣钵相承;利钝、南北是存在的,但“道”一以贯之,没有差别,所谓顿门、渐门自然不能成立。他所推崇的《涅槃无名论》,就是东晋末期重要的主“渐”论。这些表现,使石头比洪州更带有超宗派的色彩。

《参同契》相当集中地表达了石头的本体论和认识论:

灵源明皎洁,枝派暗流注;执事元是迷,契理亦非悟。门门一切境,回互不回互;回而更相涉,不尔依位住④。

“灵源”,即禅宗所传的那个“心”本体;“枝派”,即由心本体派生的现实事物。“心”造万物,“心性”或“空性”即为万物的共性;事物的共性,名之为“理”。若就事论事,不见其“理”曰“迷”;若只契其“理”,不识事相差别,也不名“悟”。据此考察一切对象,都有两种关系:一曰“回互”,即由理的同一性体现的相互联系;一曰“不回互”,即表现为个性的各自住于己性。因此,参禅人必须从“理”“事”及其相互关系上把握现象,才能真正得悟。

以下是更广泛地论述理事关系:

色本殊质象,声元异乐苦;暗合上中言,明明清浊句。四大性自复,如子得其母:火热风动摇,水湿地坚固。眼色耳音声,鼻香舌咸醋,然于一一法,依根叶分布。

“色”作为一种抽象,不同于赤黄青白等具体物象;“声”也是一种抽象,也无具体的哀乐可言。⑤据此,在语言表达上就要注意,是指理,还是指事,或指事理联系;有的含义清楚,有的则隐奥不露。以“四大”为例,火以热为性,风以动为性,水是湿性,地是坚性(含义清楚),这里的“性”如“母”,“火”等为“子”,性理派生事相而为事相的本质(隐奥不露)。眼耳鼻舌、色声香味,都可以作如是观。据此可知,任何事物都是按类似根(性理)、叶(事相)的原则罗列分布的。

按照以上陈述的理事关系,《参同契》特别提出了运用禅语的艺术:

本末须归宗,尊卑用其语:当明中有暗,勿以明相遇;当暗中有明,勿以暗相睹。明暗各相对,譬如前后步;万物自有功,当言用及处。

不论讲“本”(心)、讲“末”(物),都须汇归自家宗旨,遣言用语要轻重得当:应该说得明白的,要含有深义,不要把明白的说得那么明白;应该将蕴有深义的说得明白,不要把深义说得更加晦暗。明说和深义要相对而用,如同走路有前后步,不可偏废。事物各有自身的功能,言说也应视效用和处所而定。

《参同契》的结论是:

事存函盖合,理应箭锋拄;承言须会宗,勿自立规矩。触目不见道,运足焉知路?进步非远近,迷隔山河(固)。

“事”就像盒子的盖子,而与“理”相合;“理”就像一支支衔接急飞的箭锋,通过“事”而相续不断。懂得“理”“事”的这些道理,就能“触目”“见道”,不失宗旨规矩,否则就会迷失精进的方向。

总起来看,《参同契》渗透着华严宗的佛教世界观。它与法藏的唯心主义相同,以灵知的“心”为宇宙万有的本原,并将心性遍彻于一切现象,而成为万有共同的“性”、“理”、“道”,决定着事物的本质。在这一哲学基础上,它与华严宗人一样,着重陈述“理”、“事”之间的现实关系:理是一般,事是个别;一般存在于个别之中,个别以一般为本质;一般是空洞的,个别则自有己性。因此,理、事是既有差别,又相互关联的。不看到它们的差别,以致相互取代。是“迷”的表现;不看到它们的关联和统一,更不能会旨得悟。这大体也是华严宗关于“理事圆融”的思想。这类说法反对把“理”孤立起来,而承认个性的地位,对中国哲学历来重本(理)轻末(事)的传统也是一种纠正。

《参同契》关于运用语言技巧而不失本宗的论述,在禅宗史上有特殊意义。自禅宗参禅之风盛行,早期“离言语道”的默坐禅风退居次要地位,“言下便悟”逐渐成为主流派,运用语言的艺术日益受到重视。《坛经》总结“起用三十六对”,主要用于论辩,多半属于相对主义的诡辩,没有超出三论宗的范围;《参同契》提出的明暗相对,虽然也来自《坛经》,但主要是用于启悟,在中国传统哲学的“言尽意”和“言不尽意”两家间折中,大大丰富了新的一代禅风。如果说洪州系创“势”以表义,推动了踢打棒喝的风气,披靡当世;则湖南石头系乃用“语”以示理,直接带动了禅语录体的发展,影响同样深远。“势”与“语”的相互激扬,成了中唐以后禅的两种最重要的表现形式。此后,禅宗的“传灯录”或禅师的“语录”越出越多,其中不乏精彩的篇章:或于平淡中见隽永,寓艰深哲理于平常言语;或将司空见惯的事理,说得高深莫测,使本无什么意义的话头也耐人寻味。当然,也有许多禅语,介乎于可解、不可解之间,把本来清晰的思想弄得反而含糊混乱起来。这种流弊,也可以从《参同契》的语言应用原则中引申出来。其中,《参同契》的“明暗对”堪称禅语言学的奠基性原则。

据上所述,石头希迁的思想特点还是鲜明的。马祖道一由“即心即佛”出发,最后引申出“平常心是道”,付诸实践,倡导率性而行,可说是禅宗中标准的“心学”派的发扬者。希迁也从“即心即佛”出发,突出“心”造万物,并为万物之“理”的主张,付诸实践即是“触目是道”,发展了禅宗中的“理学”派。这种在侧重点上的差别,由于语言使用上的相近和禅行的一致,往往被人们所忽略。例如,希迁说的“触目是道”同道一讲的“触境皆如”,语言确实相似,含义却有不同:前者强调一切对象都是“道”的表现即“识”的外在化,要求从客观现象中见到“道”的本质,即唯识空观;后者强调凡所认识皆是“真如”,即外在化的识体,要求承认认识自身即是“真如”。两者在禅行上都提倡自由放旷、不拘戒律,但理论根据有别,启悟方式也有差异。希迁重理悟,行“言教”;道一重“无事”,以“势”导,就是显著的不同。这两家的区别,被他们的后辈弄得越来越模糊,个性全然不见,以致将原本就不严格的传承弄得颠颠倒倒了。

①《宋高僧传》。

②此文先见于《祖堂集·大颠传》。

③《参同契》一名,系借用东汉道教徒魏伯阳所著《周易参同契》,此书是调和儒道对立的。

④“依位住”,是小乘说一切有部的术语,指“有”(物种、概念、自性)在特定位次上的实现而成为现实的具体事物。如麦种在一定的水土温度下生成为某一特定麦粒,这就是麦种的“依位住”。

⑤嵇康作《声无哀乐论》,虽论证与此不同,结论则一。

![]()