道宣在《慧可传》中记:“初,达摩禅师以四卷《楞伽》授可曰:我观汉地唯有此经,仁者依行,自得度世。”从此在慧可门下又出现了一大批专以此经为修持指南的僧侣,号称“楞伽师”,形成了与达摩禅系大体一致而又有相当差别的楞伽学系,亦称“楞伽宗”。

一、《楞伽经》与楞伽师

四卷本《楞伽经》译于刘宋元嘉二十年(443)。达摩授慧可于嵩洛,时在慧可四十岁以后、达摩终生以前,即东魏天平年(534—537)的前十数年中。这时,菩提流支在同一地点已经新译了十卷本《楞伽》(513),全名《入楞伽经》。达摩、慧可有机会见到新译本而不使用,反而采用南朝旧本,是一件颇值得玩味的事。从社会背景上看,显然带有同当权僧团不合流的因素,在思想上则与两种《楞伽》存在差别有关系。四卷本《楞伽》开头有个赞偈,谓:

世间离生灭,犹如虚空华;智不得有无,而兴大悲心。

又谓:

一切无涅槃,无有涅槃佛,无有佛涅槃,远离觉、不觉;若有若无有,是二悉俱离,牟尼寂静观。

“寂静”即是“涅槃”,亦作“寂灭”,与佛性、法性、实相、真如、如来藏等属于同类概念。把“寂静”当作人生追求的最高精神境界和需要体认的最终真理,甚至当成世界的本体和观察问题的方法,是佛教各派哲学的共性,但对“寂灭”一词蕴涵的内容和性质,各派的解说却有极大的不同。小乘普遍认为,涅槃就是“灰身灭智”;《涅槃经》认为,“寂静”乃是“常乐我净。”两者几乎完全对立。至于作为一切众生皆有的本体(从果上说),即使大乘各宗也没有给予同样的规定。四卷本《楞伽》的“寂静观”,所谓“若有若无有,是二悉俱离”,其倾向是“虚宗”,因为它实质上是把“离二边”的“性空”视作“涅槃”的,而“性空”之理或“性空”的精神状态,就变成了众生皆有的“如来藏”。四卷本《楞伽》的这一宗教理论体系,同前述达摩的禅哲学基本相通。十卷本《楞伽》在此赞偈之前,则单列了一品《说佛品》,给予了明显不同的定义:

寂灭者,名为一心;一心者,名为如来藏。

原来两种《楞伽》,都用“唯识无境”说明世界,并用“阿梨耶”和“如来藏”两重本体说明世界和人生的本原;其中,“如来藏”又被说成是发生“阿梨耶”的依据。所以,从世界观的角度来看,两种《楞伽》并无实质性区别。但若以“性空”规定“如来藏”,也就是从否定的意义上规定涅槃佛性,那么,它就是沿着般若学的怀疑论路线,侧重点仍然在对世俗认识和世俗世界的否定上;若用“一心”解释“如来藏”,则是从肯定心体是有的意义上规定涅槃佛性,进一步强化向内心探求成佛的道路,属于《大乘起信论》的思想体系。因此,“寂静”究竟是“性空”,还是“一心”,在以后的某些禅宗文献中,尽管区分得不是那么清楚,但从佛教的本体论及其对宗教实践的影响看,差别还是很大的。

四卷本《楞伽》只有一品,名《一切佛语心品》,意思是说,本经乃是诸佛说法的核心(纲要)①。后来的楞伽师和禅师,将核心的“心”解释为精神本体的“心”,同十卷本《楞伽》关于“一心者名如来藏”的说法联系起来,简称“诸佛说心”。但即使如此,达摩-慧可一系仍然贯彻“虚宗”之旨②。《僧可传》记初唐慧可的再传弟子慧满说法,每云:

诸佛说心,令知心相是虚妄法;今乃重加心相,深违佛意。

这是把四卷本《楞伽》所讲的“心”解释为“虚妄法”,而虚妄法的本性是空,所以是必须摈弃的对象。相反,十卷本《楞伽经》用“一心”规定“如来藏”,本性真实不虚,成了必须追求证得的对象,在慧满看来,这就是“重加心相”。由此可见,直到唐初,达摩-慧可所兴起的四卷本《楞伽》之学,仍然是这个禅僧团的指导原则,与十卷本《楞伽》把心规定为如来藏的观点是相异的。

二、僧粲和法冲

然而,从《续高僧传》的前后多次记载看,所谓楞伽师的情况相当复杂。《法冲传》说,信奉《楞伽》的有两种人:一类是“口说玄理,不出文记者”,有粲禅师、惠禅师、盛禅师、那老师、端禅师、长藏师、真法师、玉法师;另一类是“出《楞伽》抄疏者”,有善禅师、丰禅师、明禅师。按宗系说,有“远承可师后”者,如大聪师、道荫师、冲法师、岸法师、宠法师、大明师等,也有《楞伽》疏解。他们的共同特点,是“常赍四卷《楞伽》,以为心要,随说随行”;另有一批“不承可师”,而自依《摄大乘论》疏解《楞伽》者,如迁禅师;有依《入楞伽经》而非四卷本《楞伽》作疏者,如尚德律师。

据此可见,四卷本《楞伽》的信受者,并不都是禅师,所谓楞伽师也不限于信奉四卷本《楞伽》,更不等于达摩-慧可僧团;同理,达摩-慧可禅僧团中的人物,也不一定全是楞伽师。像前述的林法师、向居士以及化公、廖公、和禅师等,就都不在楞伽师之列。这说明,四卷本《楞伽》曾是流布于魏末以及隋唐佛教界的一股重要思潮,在达摩-慧可僧团及其传承中曾占有指导地位,但这个禅僧团与楞伽师毕竟不是一回事,不能画等号。一些禅宗文献把禅宗“血脉”简单地归结为楞伽传宗,与史实不尽符合。

在达摩-慧可禅僧团和楞伽人物中都有其名的是那禅师,或称那老师。他的徒众很多,除慧满外,知名的还有实禅师、惠禅师、旷法师、弘智师等。由于那禅师属“不出文记”一类,无可考察,但从慧满的主张和行事中也能略知大概。

另一“不出文记”的粲禅师,在《达摩传》、《僧可传》和《道信传》中全无记载。后人普遍认定他就是禅宗的第三代祖师僧粲,主要根据来自《辩义传》。此传提到一个叫僧粲禅师的,留在隋仁寿四年(604)的前数年,于庐州(安徽合肥)独山烧香求水,并死于此山。又,《道信传》中说:“有二僧莫知何来,入舒州(安徽潜山)皖公山静修禅业。”由于独山距皖公山很近,加上传说道信是僧粲的弟子,所以有人认为这二僧中有一个就是僧粲禅师,也就是《法冲传》中的粲禅师。但这毕竟是一种推测,很难成为信史。近代考古发现有砖铭一块,上书“大隋开皇十二年(592)七月僧粲大师隐化于舒之皖公山岫,结塔供养,道信为记。”此亦有可疑:在历史上,特别鼓吹僧粲活动的事是在唐大历年间(767—779)。最初有人在黄山东传说是僧粲“窀穸”之处造塔,可见并非在皖公山“隐化”;继之又传说他在“得道”的舒州司空山(即皖公山)起塔造碑,请朝迁谥号。独孤及为之撰写的碑铭明确说:“禅师僧粲,不知何许人,见于周隋间,传教于惠可大师。”生卒年代全然不知。传说僧粲著有《信心铭》,尤不可靠,因为这与他“不出文记”的禅风大相悖谬。虽然如此,僧粲其人其言,在以后的禅宗尤其是北宗中,影响是很深远的。

道宣是历史上最博学的僧史学者之一,继续保持着道安、僧祐、慧皎等严谨求实的学风,写史并重实地、实物、实事的考察。在他晚年时,全国统一已久,社会安定,因而他有条件对达摩一系的传承作更全面的调查,其《法冲传》就是这一调查的新成果。《法冲传》罗列出来的乃是一大批楞伽师,其中作了详细记载的是法冲。法冲成了“出抄疏”类楞伽师的代表,也是现在了解楞伽师系的主要资料。

法冲生于隋初(约586),兖州(属山东)人,初学《涅槃》,后至安州(湖北安陆)暠法师下听《大品》、《三论》、《楞伽》,入武都山修业。年三十至冀州(河北冀县)。贞观初,私度为僧,与诸避难逃僧隐于峰阳山(徐州东)。由于他能冒险解决僧众的食宿问题,因而聚众百余人。后又重返安州,专心《楞伽》。“会可师后裔盛习此经,即依师学,屡击大节”,连续讲述三十余遍;“又遇可师亲传授者,依南天竺一乘宗讲之,又得百遍”。法冲三学《楞伽》,两次受教于慧可的弟子辈。他的活动中心安州临近蕲州黄梅、舒州皖公山和潜山,正是传说中的僧粲和道信、弘忍等禅众的活动基地。以后由禅宗特殊尊崇和标榜的“南天竺一乘宗”,实际上是由法冲扩大弘扬的。但是,像这样一个重要人物,不论是《楞伽师资记》,还是后出的其他禅史中,几乎没有提及他的地位,真有些令人费解。

三、南天竺一乘宗人物

关于慧可弟子所传“南天竺一乘宗”这一概念的由来,道宣没有说明,至于它的内容,在《法冲传》中略有介绍,谓“专唯念惠,不在话言”;“忘言忘念,无得正观为宗”。这类说法非常抽象,可以有多种解释,究竟是“专念”还是“忘念”,在以后的禅宗中还发生过分歧。不过就当时的佛教义学的整体背景看,道宣的第一句话,相当于四卷本《楞伽》所讲的“说(言)通”和“宗通”。“通”即通达,指通向觉悟智慧之道;“说”即言说,“宗”指内证。佛智的成就,主要不在“话言”,而在“念惠”,即内证。“我谓二种通:宗通及言通;说者授蒙童,宗为修行者。”因为“言说别施行,真实离名字;分别应初业,修行示真实”。轻蔑“言教”,本是般若学的传统,到三论学者那里,把揭示语言矛盾推到文字游戏的程度,终于以“无所得”和“无所得亦无所得”为极致,到吉藏才完成这一体系的构造。道宣的第二句话,尤其是把“无得”作为“正观”之所宗,同三论宗更加接近起来。因此,“南天竺一乘宗”应该是楞伽学和三论学合流的产物。法冲所师的暠法师,就是标准的三论师。

据《续高僧传》卷一三《慧暠传》,暠法师名慧暠,系兴皇法朗弟子茅山明法师的门徒,隋大业年间(605—618)进入成都。唐初有奏,暠结徒动世,道俗屯拥,疑有异术,下敕穷讨。辩诬以后,避地故乡安陆。他也是《楞伽》的讲说者,可知《楞伽》与“三论”的合流,在隋唐之际的江南是颇有些代表人物的。

像法冲这样的楞伽师,在道宣为他们作传时,仍很活跃。麟德年(664—665),法冲七十九岁,还在继续活动。他的一生以“游道为务,曾无栖泊”,在贞观初年严禁私度的条件下剃落,后亦“不任官贯,频有度次,高让不受”,与当权者取不合作态度。玄奘是唐太宗最崇敬的三藏法师,由国家组织规格最高的译场,译经曾规定“不许讲旧所翻经”。冲曰:“君依旧经出家,若不许弘旧经者,君可还俗,更依新翻出家。”对当时的权威大德也持批判态度。他的名声很高,为房玄龄延入都邑,“即弘大法,晟动英髦”。杜正伦亲莅法席,详评玄义,时号“法界头陀”。他宣称,“义者,道理也。言说已粗,况舒在纸?粗中粗矣。”但又作《楞伽疏》五卷,题为《私记》,流通当时。这类言行不一的矛盾,是唐中后期禅宗内在性格的一种普遍表现,在法冲等禅师中早已经显露出来了。

事实上,信奉四卷本《楞伽》一类“虚宗”,或弘扬“南天竺一乘宗”那类应世哲学的,并不限于后人所说的禅宗系统,也不限于楞伽师系统。这是一种既注意清苦修持,又看破世间名利的佛教潮流,其成员大部分属于跌落到民间的遁世的上层人物,他们自生自灭,在一定的条件下聚集信众,形成一股有影响的佛教势力,同官办寺院对立。他们既蔑视政府的有关法令,也甘心淡泊寂寞;虽与政府不甚合作,但也决不参与造反暴动。当然,有些人也乐于应征,像《楞伽师资记》的作者净觉就颇典型。这与当时一部分禅僧的社会基础和行为方式大体是相同的。

推动这股潮流的,还有其他一些非楞伽宗禅师。其中之一是杭州惠明,他原在越州(浙江会稽)敏法师处法席二十五年,号青布明;复至蒋州(南京市清凉山)俨禅师所,一经十年,在山念禅;后至荆州四望山行头陀行。他的禅法是“诵《思益经》,依经作业”,“与其言论,无得为先”③。《思益经》也属般若空宗的经典,与“无得”相应,必然是“无言无念”。他所从学的敏法师,也做过善伏的师长,善伏又是道信的弟子,所以,不论从内容还是从师承上看,惠明也属法冲所解释的“南天竺一乘宗”的范围。

另有昙伦禅师,原籍汴州浚仪,十三岁出家。曾依端禅师学“次第观”,师教他“系心鼻头,可得静也”。昙伦驳曰:“若见有心,可系鼻端;本来不见心相,不知何所系也?”师又告他:“令汝学坐,先净昏情,犹如剥葱……重重剥却,然后得净。”昙伦又驳曰:“若见有葱,可得剥削;本来无葱,何所剥也!”进具以后,“读经礼佛都所不为,但闭房不出;行住坐卧,唯离念心,以终其志。”与义学论师问答,“随言即遣,无所挂碍”。隋仁寿二年(602),国家于京师兴造禅室,召而处之,“还即掩关,依旧习业”。他曾与著名的地论师僧粲论述“般若无底,空华焰水,无依无主,不立正邪,本性清净”。他在京师阶段,“道俗请者相续”受法者甚众,而其所讲“妙理”,罕得广流。终于唐武德末年(626)。他之反对系着“心相”,与慧满相同;以“离念心”为宗旨,同法冲的“忘念”相近,所以昙伦也应是“南天竺一乘宗”中的人物。不过他更明确地反对读经礼佛,反对静坐摄心,对于觉贤以来传播的小乘禅法作了异常彻底的否定,使其具有了唐中后期才发展起来的那类禅风。④

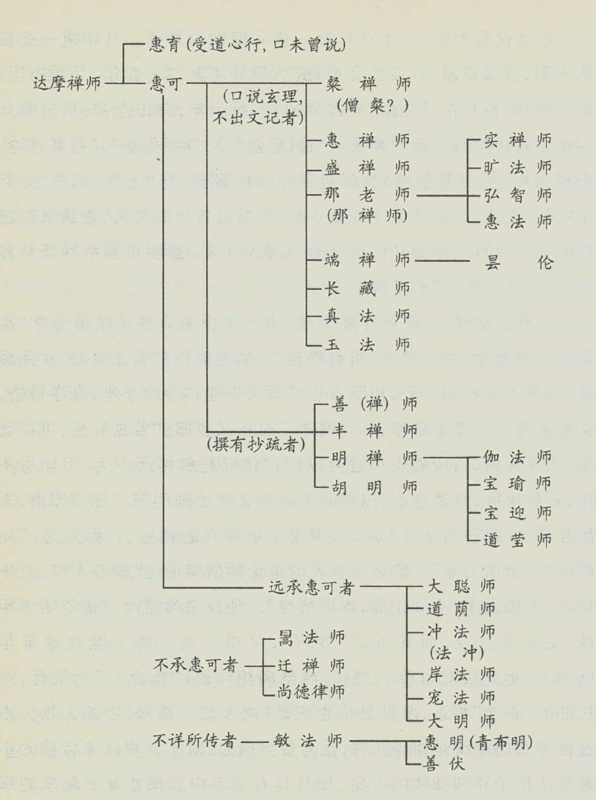

依据《续高僧传》的记载,楞伽学系的师承关系是这样的:

列举这一学系的人士如此众多,在道宣的僧传中是破记录的,这也说明在初唐期间楞伽师的阵营、声势确实可观。但这一宗系与《慧可传》所列的禅系明显不同。慧可禅系中的六个弟子,在这里只剩一个那老师,而那老师的弟子辈中又删除了禅系中的慧满;在慧可的再传弟子中,也没有了影响最大的道信。这种差别可能源于道宣写传所据的材料来源不同,但也反映了达摩的禅系与他的楞伽系并不一致。在楞伽人物中,法师与禅师并称,而且还有律师,可知有些楞伽师并不专以“禅”为务。

尽管楞伽师有行禅与讲说的区别,但思想、学风可能大体相近,在严肃的正统佛教学者看来,都属于狂诞邪慧之徒,所以可以归为一类。道宣站在律学的立场上评论说:

唯识离念,竞陈横想;受学《毗昙》行恶戒者,奉为聪慧;听习《楞伽》乐饮噉者,用为通极。夸罩蒙俗,陵轹往贤,眄视天汉,率轻禁网。谓邪慧为真解,以乱识为圆智。⑤

据此可知,无视戒禁,随意发挥,是楞伽师们的共性,与唐初的禅众一样,都是道宣所不齿的。然而,正是楞伽人物与达摩禅系的人物一起构成了隋唐之际禅宗的先驱。

①关于“一切佛语心”的“心”,译者特别作注云:“此心梵音肝栗大。肝栗大,宋言心,谓如树木心,非念虑心。念虑,梵音云质多也”。

②将四卷本《楞伽》理解为“虚宗”,和《涅槃》之说“有”者对立,是隋唐学僧比较普遍的看法。三论学者吉藏明确指出:“《楞伽经》说‘无我’为如来藏,《涅槃》说‘我’为如来藏。”

③《续高僧传·惠明传》。

④上引均见《续高僧传·昙伦传》。

⑤《续高僧传》卷一五《义解论》。

![]()