武则天对《华严》的推崇,八十华严的译出,法藏成功的传教活动,使该经不仅受到义学僧人的普遍关注,也激发起有佛教信仰的知识阶层的研究兴趣,李通玄就是其中的著名代表。

李通玄在多方面继承了智俨、法藏的华严思想。他的独创学说,集中在三个方面:其一,对《华严》经文组织的诸种分类;其二,以《周易》释《华严》;其三,以三圣一体释佛菩萨的关系。李通玄的学说既有与华严宗理论完全不同的方面,又有构成从法藏到澄观理论过渡的重要内容。他的学说既是华严学的分流,又是华严学发展过程中不可或缺的一环。

一、生平与著作

大历五年(770),照明因“访道君子”询问李通玄生平事迹之“始末”,本着“不敢不言”的态度,作《华严经决疑论序》,概要介绍其事迹。其后的《释大方广佛新华严经论主李长者事迹》(简称《李长者事迹》)、《唐李长者通玄行迹记》(简称《行迹记》)、《宋高僧传·法圆》、《隆兴佛教编年通论》等,所记史实与照明记述有显著出入。对于诸种异说的来源已难详考,鉴于照明与李通玄来往甚密,曾“亲承训授,屡得旨蒙”,可以主要依据他的记述了解李通玄的生平事迹。

据照明介绍,李通玄是北京(今山西太原)人,李唐王室后裔,卒于开元十八年(730)三月二十八日。照明没有说李通玄的生年和年龄,从他说李通玄在则天朝之前就年过四十分析,后出史书谓李通玄卒时九十六岁的说法基本可取。以此推断,李通玄当生于唐贞观九年(635)。

李通玄年轻时代“学非常师,事不可测,留情《易》道,妙尽精微”。对《周易》的精通,也表现在他以后注解《华严》的著作中。他“放旷林泉,远于城市”,一直过着游荡求学的生活。“年过四十,绝览外书”,从注重儒家经典转向佛教典籍。“在则天朝,即倾心《华严经》”。他首先接触的是晋译《华严》,并且“寻诸古德义疏”。当时他所能看到的“古德义疏”,也都是晋译《华严》的注疏之作。

李通玄对以往的注疏著作并不满意,“每掩卷叹曰:经文浩博,义疏多家;惜哉后学,寻文不暇,岂更修行”?《华严经》本来就因为篇幅长而不易学,加上注释者多,各自发挥一家之言,学者理解都很困难,修行更无所适从。这是促动他进一步研究《华严》的原因,同时也表现出他力图统一华严理论的意图。“幸会《华严》新译,义理完备”,李通玄即以注解唐译《华严》建立自己的理论。新经于圣历二年(699)译出,李通玄之前还没有系统注释此经的著作。新译经与旧译经的差别,对他提出独有见解有启发作用。

李通玄隐居著述始自开元七年(719),离新经译出已有20年。据《宋高僧传》卷二十二《法圆》后附所记,李通玄携带新译《华严》从定襄(今山西境内)到并州(今太原)孟县西南同颖乡大贤村高山奴家,开始撰写注疏著作,三年足不出户。后又隐居神福山原下的土龛(即太原寿阳方山土龛),继续从事著述,直到逝世。他在隐居著述期间,“每日食枣十颗,柏叶饼一枚,余无所须”,所以后世称他“枣柏大士”。

李通玄的首部著作是《新华严经论》四十卷,照明谓此书乃是“考经八十卷,搜括微旨,开点义门,上下科节”。《新华严经论》体例仿自《探玄记》,可以分为两部分。第一部分是前八卷,具有序说概论性质,即所谓“悬谈”性质。其中前七卷分十门释经,实际上是提出十个方面的问题,从总体上论述他的华严学说,并不是结合经文的注释。卷八是讲对全经的分段及注解形式。第二部分是卷九至卷四十,逐品解释经文,属于“随文释义”性质。尽管李通玄的后出著作在某些方面有发挥和补充,但此论基本可以反映他的全部学说内容。

李通玄完成《新华严经论》后,“犹虑时俗机浅”(《华严经决疑论序》)读不懂此论,又著多种篇幅较短的文章,具有简明叙述和补充说明的性质,其中最重要的是《略释新华严经修行次第决疑论》(简称《决疑论》)四卷,侧重从有利于学僧修行的角度释经。李通玄认为,《华严经》乃是“一乘圆教佛果之门”,《决疑论》“但略叙纪纲,广申难尽,意令行者顺辙,不枉其功。于此一部之经,略立十门,以知进修之轨”(《决疑论》卷一之上)。他把全部经文分成十大段,也作为修行的十个阶段,同时也视为佛果的十种表现。这样,经文结构、修行过程、佛果体现三者被紧密的结合在一起。《宋高僧传》卷二十二谓此论是“绾十会果因之玄要,列五十三位之法门”。实际上,李通玄在此论中对修行阶位的说法有多种,有说五位,有说六位,对“五十三位”也没有固定的说法。宋代张商英说:“五十三胜友者,五十则五位也,三则文殊、普贤、弥勒也。”(《决疑论后记》)因此,“五十三”有两个来源,也有两重含义:其一,指善财所参访的五十三位善知识;其二,指修行的阶位,即“十住”、“十行”、“十回向”、“十地”、“十一地”,这是“五位”,每位有十个阶位,即为“五十”,然后再加上文殊、普贤和弥勒三位,共计五十三位。但是,这已经是后起的说法。无论如何,李通玄在使修行过程条理化方面做了许多努力。

李通玄的现存著作还有《大方广佛华严经中卷卷大意略叙》(简称《华严经大意》)一卷,介绍《华严经》各卷的大意、主要内容或特点,每卷一般仅用二十余字概括。《十二缘生解迷显智成悲十明论》(简称《华严十明论》)二卷,取材自《入法界品》和《十地品》等处所述的十二因缘,从新的角度解释。认为十二缘生既是一切众生“逐妄迷真”、随生死流传的大苦海,同时又是一切诸佛众圣贤的“宝庄严大城”。这个一切诸佛的“功德海”,重重无尽,与一切众生犹如光影,没有障碍。迷于十二缘生者即为众生,悟十二缘生者即是佛。修行者只要用戒定慧观照的“方便”力,照见(认识、体验)自身心境体相都是“自性空”,即众生心就是“全佛智海”。这样,修行者求解脱,最终归结为“无劳远求,但自净其心”。从李通玄的论述可见,他是运用“此阎浮提即是莲华藏世界”的华严旧理论重新解释十二因缘,并突出强调唯心思想。从华严学发展的角度讲,没有创新内容。在宋代,此论为禅宗僧人所重。

除上述四种现存著作外,照明谓李通玄还有“《略释十玄六相》、《百门义海》、《普贤行门》、《华严观》及诸诗赋,并传于世”。“十玄”、“六相”是华严宗人普遍重视的,从李通玄现存著作的论述看,虽然在某些方面对这两说有小改动,但所反映的思想实质与法藏没有区别。

在李通玄的所有著作中,以《新华严经论》和《决疑论》流通较广。唐代宗大历九年(774),僧人广超见到上述两书,请人抄写。唐宣宗大中年间(847—859),福州开元寺沙门志宁将《新华严经论》的注疏部分会于经文之下,合成一百二十卷。北宋乾德五年(967),惠研又予以整理,题名《华严经合论》,“人所贵重焉”(《宋高僧传》卷二十二《法圆》)。从北宋开始,李通玄的著作与华严宗人的著作并行于佛教界。

二、经文组织与判教之争

李通玄对《华严》经文组织提出多种新见解,主要是认为此经应是十处十会四十品。提出这种新说有两方面的原因:其一,晋译经与唐译经在品会上不一致,促使他重提已被智俨否定过的意见,并且予以发挥;其二,为了适应教义的需要,特别是为了适应重新划分修行阶位的需要。

在《新华严经论》卷七,李通玄集中论述《华严》应有的经文结构问题:“此经在晋朝之译,有三十四品,今于唐朝再译,为三十九品。又检《菩萨璎珞本业经》云:……佛子,第四,十一地心者,名入法界心……此即在《十地品》后,是第十一地等觉位。计此品名还名《佛华品》,为依法为名故。……如《璎珞本业经》,即是说《华严经》意,化诸三乘众生,诣菩萨树下,二重叙初成正觉时所说华严五位法门,具如彼经说,为《华严经》少十一地一品经,今将彼配勘,方知次第。后有闻者,不须生疑。但取彼经勘验,可知皂白。今以第三禅中说十一地《佛华品》,即总有十处十会四十品。”此处说十一地法门,地位行门,广如《璎珞经》说,此以当《华严经》来文未足。

晋译经有七处八会三十四品,唐译经有七处九会三十九品,正是这种差别,使李通玄认识到两经都不完备。认为《华严》有缺文,并非新见解,也不会受到非议,因为法藏就指出过两部译经都有缺文。但是,认为《华严》的缺文要由《璎珞本业经》来补充,认为《璎珞本业经》也是讲华严教义,这就不仅是要把该经与《华严》并列,而且是要把该经置于《华严》之上。这种取消《华严》独尊地位的倾向,自然要受到佛教界的抵制。但是,他认为华严学的发展是多途径的,不仅反映在《华严》中,也反映在《璎珞本业经》中;他认为《华严》的编集和翻译是有发展阶段的,汉译《华严》的缺文是“来文不足”所致,这些观点都是很深刻的,符合华严类典籍形成的历史真实。

李通玄把《璎珞本业经》作为最重要的一品纳入《华严》,使《华严》成了四十品,然后又对处(佛说法地点)和会(佛说法次数)重新划分,使原经的七处九会成了十处十会:

第一,菩提场会;

第二,普光明殿会;

第三,升须弥山顶会;

第四,升夜摩天会;

第五,升兜率天会;

第六,升他化自在天会;

第七,升三禅天会;

第八,给孤独园会;

第九,觉城东大塔庙处会;

第十,于一切国刹及尘中一切虚空法界会。

与唐译《华严》相比,李通玄增加了三“处”,即“升三禅天”,依《璎珞本业经》加;“觉城东大塔庙”和“于一切国刹及尘中一切虚空法界”,是把原九会中《入法界品》分为两“处”。在原“九会”中,李通玄把其中“普光明殿”的三“会”合为一,再把所分的“三处”也作“三会”,这样,就有处、会相当的“十处十会”。

李通玄对叫“十处十会”说有多种论证,论据之一,是认为《华严》以“十”为圆数,所以“此经中诸法,皆以十为圆数,不可但言七处九会之说”。论据之二,是认为《璎珞本业经》与《华严》有相同处,可以用其补《华严》之不足。的确,《璎珞本业经》在论述教义形式方面,在叙述修行阶位方面,在包容的某些学说方面,都与《华严》有相同之处,属于《华严》“眷属经”类。这类经典很多,并不限于此一部。但是,把此类经典与《华严》集成本并列,则是华严宗人一贯反对的。

关于《璎珞本业经》及《梵网经》与《华严经》的关系,早就引起华严学僧的注意。智俨在《孔目章》卷四专列“释《璎珞本业》、《梵网》二经显《华严经》一乘分齐义”一节,集中说明两经与《华严经》的异同。在《璎珞本业经》和《华严经》的关系方面,他认为:“依大经本(指《华严经》)所显义门相,即容融理事自在,所有教义,一即一切,一切即一,如帝网喻,无尽不同。”《华严经》是讲“一即一切,一切即一”及“无尽缘起”教义的,这是其它经典所不具备的内容。所以,“《华严经》是一乘摄”,《璎珞本业经》是“二乘摄”,性质不同,不能把它们同等看待。在涉及为什么《璎珞本业经》“会数具十,《华严经》本但有七八(指晋译《华严》的七处八会)”的问题时,智俨专门论述了对“十”的看法:

十数之义,含有二门,一成圆教门,二不成圆教门。……《璎珞》等十数,即是单别,不具一切圆故,入三乘摄。不具十义数,亦有二种,一目彼三乘,令人分解;二目彼一乘,就被下机。相对以显一乘,分据相显发门故,用不满十数教,入一乘摄。

在智俨看来,“十”虽然是“圆数”,但是它既可以用来论述圆教教义,也可以用来论述不是圆教的教义。《璎珞本业经》虽然讲“十会”,运用“十”来论述教义,但它讲的“十”不具备“一即一切,一切即一”的圆教性质,是三乘教义中所使用的“十”。同样,不用十数,也是既能论述圆教教义,又能论述不是圆教的教义。对于三乘教的经典,使用不足十的数字论述教义,是让人逐一理解;对于圆教的经典,使用不足十的数字论述教义,是为了照顾素质低下的人,便于他们理解。用十数或用不足于十的数,具有相互对照显示一乘(即圆教,均专指《华严》教义)的作用。智俨所述自然都是为维护《华严》的独尊地位,但他认为同一种教义内容可以根据条件具有不同的表述形式,同一种形式可以在不同条件下表述不同的内容,作为形式的圆数与作为内容的圆教既有区别又有统一,等等,都比李通玄把圆数(“十”)与圆教(华严教义)简单等同更有说服力。

李通玄的“十处十会”之说,在此后的佛教界有褒有贬,《宋高僧传》卷二十二“系曰”记:“或曰:李《论》中加乎十会,经且缺焉。依梵字生解,可非迷名耶?何长者说法之有!通曰:十会理有,宜俟后到之经。”《宋高僧传》作者承认“十会”之说有其合理因素。

天台宗除反对李通玄的“十处十会”说外,主要是站在本宗立场上,反对他贬抑《法华》的判教学说。《佛祖统纪》卷三十九谓,李通玄“用新译《华严经》造释论四十卷,其立论以十处十会盛谈法界,与藏法师(指法藏)疏旨不同。又以教主、请主等十别对胜《法华》,而不知《法华》是开权显实之谈,不识《华严》是兼别说圆之典,故多为吾宗所斥”。

这里的“教主”,指宣讲经典的佛,“请主”又称“请法主”,指请佛讲经的人。所谓“教主、请主等十别”,指李通玄在判教过程中对《法华》和《华严》所作的十个方面的比较。这属于判教问题,而关于《法华》的评价,正是李通玄判教与法藏判教的一个重要区别。

李通玄指出,他通过“参详”“藏法师等前诸大德”的理论,认为“《法华经》引权器以归真;《华严》者,顿大根而直受。虽一乘名合,法事略同,论其轨范,多有差殊”。法藏推崇《法华经》,称其为“同教一乘”,地位仅次于被称为“别教一乘”的《华严经》。虽有“同教”、“别教”的区分,但它们同属“一乘”。李通玄在承认两经“一乘名合”的同时,重点找它们的“差殊”。他“略举十门,用知纲目”。“十门”也就是“十别”,其中,“教主别”列为十别之首。李通玄认为:“此《法华经》即是化身佛说……如《华严经》则不然,教主则是毗卢遮那为教主者,即是法报理智真身。”这就是说,《法华经》是方便之谈,《华严经》是真实之理。“请法主之别”列在十别第四位。李通玄认为:“说《法华经》时,请法主者是舍利弗,以为劝请之首;说《华严经》时,佛令文殊、普贤随位菩萨各自说自位法门,为说法首……文殊、普贤,表因位可说,说佛果法,示悟众生。”(上引均见《新华严经论》卷一)舍利弗是小乘阿罗汉,只是听佛讲经;文殊、普贤是大乘菩萨,不是听佛讲经,而是自己讲佛法,孰优孰劣,自然很清楚。这些说法,都是为了贬抑《法华经》,说明它虽与《华严》同享“一乘”之名,但相差很远。

李通玄的判教是“十宗十教”,不同于华严宗法藏的“五教十宗”名目。李通玄在“依教分宗”时说:“已上分宗,皆是承前先德所立宗旨,设有小分,增添不同,为见解各别。大义名目,亦多相似。”(《新华严经论》卷一)通过评判佛教各派学说抬高本宗所尊奉的经典,进而抬高本宗的地位,对李通玄来说,的确没有必要。他的判教内容对其学说构成也没有重要影响。不过,相对于法藏的判教言,他贬抑《法华》的倾向还是明显的。在“十教”判释中,《法华》列在《华严》、《涅槃》之后;在“十宗”判释中,《法华》列在《华严》、《涅槃》和《大集经》之后。然而,《法华》、《涅槃》同属有宗系统经典,学说无实质性差异,孰先孰后,并不反映李通玄的佛学思想有什么变化。天台宗人对李通玄的指责,主要还是从维护本宗利益角度提出来的,不涉及有理论性质的义理之争。而在李通玄那里,宗派观念是没有的。他贬抑《法华》的主要原因,不过是针对法藏“同教一乘”之说提出一点小分别而已。

三、取象表法与得意忘象

以《周易》(包括经和传)释《华严》,是李通玄注经的显著特点,其中既有牵强附会的内容,又为改造华严经学提供了新依据,在更广阔的范围里实现佛学与中国传统思想的交融。

《华严》以“十方”指代所有空间,李通玄则以八卦比附,进而用华严理论改造。他在释《华严·入法界品》中指出:

主方神随方回转者,震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮、上、下二方为十方,皆有神随逐回转而行。……十方之法难量,一方之法具有十方,互体参差,卒申难明,但随世法及出世法,随事回转……以明法无定体,随事变通。(《决疑论》卷三之上《十行位》)

“十方”是八卦所指代的八个方位加上下两方,这是用《周易》比附《华严》。“主方神”指《华严经》描述的居于某一方的具体的神,随方位不同而神不同,这里指难得行神。它随方位变换移动,使十方均有神跟随。用“一即十,十即一”、“重重无尽”的理论注解这幅形象画面,就得出了一方中具有十方,方位无尽,神也无尽的结论。这样,《华严》所描述的有可视形象的神及其它在各方的游动,就被认为蕴含着“法无定体,随事变通”的义理。这里的“法”指佛的“果法”,即佛的不可言说、不可名状的境界。这个境界也就是最终要认识的真理。因此,李通玄也是通过揭示《华严》形象描述的象征含义来改造华严经学,提出自己的理论,走着与地论师以来的华严学僧相同的思维路线。所不同的是,他更侧重用《周易》来沟通华严经学说与他要论证的学说之间的联系。他先用《周易》比附《华严》,再通过这种比附来发挥,提出自己的学说。仅从下面一例中即可看到他这种注经特点。

用八卦加上下两方配“十方”,贯穿于他对整部经的解释中。《入法界品》讲善财童子一路南行,寻访善知识。李通玄解释“南”行之意:“明托方隅而表法,以南为正、为离、为明,以离中虚,以中虚故,离为明,为日,为九天。在身为头、为目、为心,心达虚无智。”(《新华严经论》卷三十四)李通玄以离卦解“南”行,赋予南方以《周易》含义,但这种比附只是手段,目的在于说明善财南行要获得“心达虚无智”,最终又使《周易》具有佛教的含义。他所引用的《周易》内容,最终要以与自己的华严学说相协调为原则。

李通玄把《华严》中所有形象描述都归结为“取像以表法”,把所有的叙事都归结为“托事以显像”。如他在解释一些神的形相时说:“如鸠槃荼王所除恶鬼趣者,以此大囊垂下如冬瓜,坐以踞之,行以置之于肩,取像表法,以大悲垂俗担负众生,无辞劳倦。摩睺罗伽王者,此是腹行大蟒之类,取像表法,以胸腹行是恭敬义。”(《新华严经论》卷三十三)鸠槃荼王携大囊的形相,象征他担负着救度众生的重任;摩睺罗伽王爬行,象征着恭敬。在李通玄的注经中,常用“取之以像,表之以法”,“故取之像,表其道也”,“是故如来取像世间法则用表其法,令易解故”。把佛所说的《华严》的一切叙述,都视为具有“像”的性质,认为其中蕴含着有待发掘的佛“道”、佛“法”,这就为大胆发挥、努力创造提供了可靠的信仰保障。

实际上,这是把《华严》视为与《易经》性质相同的书。《系辞传下》谓:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦。”《易传》认为制作八卦的圣人是取象于天地万物,李通玄则认为《华严》是如来“取像世间法”而作成。取象范围不同,性质没有不同。他的释经方法,继承了玄学家注经的传统;他的释经根据,来自易学中义理派处理言、象、意三者关系的理论。

王弼《周易略例·明象》说:“故言者所以明象,得象而忘言;象者所以存意,得意而忘象。”“言”是卦爻辞,是语言文字;“象”是卦爻象,指所有物象;“意”即玄妙的义理。“言”是明象的工具,“象”是得“意”的工具。研究的目的是从言象中探其所蕴含的义理,“搜玄”、“探玄”一直是华严学僧的追求,这与“得意忘象”的思路一致。在李通玄这里,就说得更直截了当:

今如来以方隅而显法,令启蒙者易解故,若不如是彰表令生信者,启蒙何托?有言之法,皆是托事以显像,故得意者,法像俱真也,言默皆契。(《新华严经论》卷十五)

这样,出自佛之口的《华严》只是一种方便施设,《华严》中的所有记述都是“世间法”,同于《周易》中的言和象,释经的过程即为“得意”的过程,也就是“搜玄”、“探玄”的过程。然而,在“得意”之后,又是“法像俱真”,从另一方面肯定了《华严》字字句句都蕴含着真理。这与只讲“得意忘象”又有所不同。

李通玄在以《易》解《华严》过程中,望文生义的曲解、比附之处甚多,这是他受人指责的重要原因。如他以离卦释“南方”的同时,把“南无”一词中的“南”也当成指方位的“南”,大加发挥:“是故礼佛皆云南无,明南方虚无也。但虚无之理,是南方之义。又南无者,为明正顺,正顺虚无之理,故号南无。”(《新华严经论》卷十四)

以《易》解《华严》并非李通玄首创,华严学僧也是致力于吸收《周易》内容改造华严经学,把儒家思想纳入佛学。在李通玄之前的法藏,释善财童子“南”行时说:“其南有四义:一是正义,如指南之说等,表所向非耶故;二是背暗向明义,表舍障向理故;三是离增灭义,如日东出西没是增灭相,南离二边,表中道法界;四是生义,谓南主其阳,是其生义。”(《探玄记》卷十八)法藏把“南”释为“正”、“明”、“生”、“阳”,明显是受了《周易》的影响,在吸收《周易》内容的基础上发挥本宗教义。

在李通玄之后的澄观,对“南行”的解释基本承自法藏,但又增加了新内容,仅举其中一条:“二者,明义,表舍暗向智故。南方之明,万物相见,圣人南面听政,盖取于此。”(《华严经疏》卷五十五)《周易·说卦传》在解离卦时说:“离也者,明也,万物皆相见,南方之卦也。圣人南面而听天下,向明而治,盖取诸此也。”一望可知,澄观在法藏释文基础上所增加的部分,正是抄自《说卦传》的内容,只是个别字有变动。仔细对照,华严宗人的许多释经内容都和李通玄所述一样,是采自《周易》的。差别在于,华严宗人像避讳一样,不提《周易》,只是把其中的内容不声不响地搬到自己的著作中。自然,这些都是次要问题,主要的问题在于他们实际上和李通玄一样,把《华严》所述视为“托事显法”,“取像表法”,在搜寻玄理的思想指导下改造华严经学,建立中国的华严学理论。他们的释经方法,同于易学义理派释经的方法。

在李通玄的注释中,《华严》提到的佛菩萨和诸神,提到的名相、概念,大多数都与《周易》发生了联系。过多的牵强附会搭配,把佛学与儒学的融合变成了佛学与儒学的等同,产生了适得其反的结果。但是,李通玄所明确的释经理论,既为改造华严经学说提供了新依据,又揭示了华严学一个重要方面的内容,表明华严学始终在中国固有思想文化的制约、诱导下发展演变。

四、三圣一体说

在树立佛菩萨信仰方面,李通玄以前的华严学僧有自己的独特学说。就法顺系而言,法顺劝人依经修普贤行;智俨主张“隐于文殊,独言普贤”;法藏在用“因果”概括华严教义时,专以普贤代表“因”,与佛“果”相对而言。李通玄提出“三圣一体”说,彻底改变了此系重普贤轻文殊的倾向,为以后华严宗人建立新的佛菩萨信仰体系开辟了道路。

李通玄不再专用“因果”说明佛菩萨之间的关系,也不再专用“因”指普贤,他提出了佛和文殊、普贤三位一体的崇拜对象格局。他在概括《华严》全经宗旨时说:“说此一部经之问答体用所乘之宗大意,总相具德有三:一佛,二文殊,三普贤。”(《新华严经论》卷三)这是说,《华严》对佛菩萨诸种问答的形象描述,所要表达的根本宗旨,从总体而言是讲佛、文殊和普贤,这三者既是《华严》所树立的具体崇拜对象,也象征《华严》中所蕴含的全部义理。

李通玄之所以提出这三者,首先出于适应修行的需要。“修行者,常以文殊师利、毗卢遮那、普贤三法为始终之体。如修道者,虽有拟成佛之意,多有滞一法,不知进修之路。”(《决疑论》卷一之上)佛代表修行的目的,最终的觉悟解脱,文殊象征佛的智慧,普贤指代具体的修行实践。在整个修行过程中,不能“滞一法”,即不能对其中任一个或专重或专轻,即不可偏废。因为,佛果、佛智慧和作为佛智慧体现的各种实践法门,是贯穿于整个修行过程的,此“三法为始终之体”。三圣之所以能被结合在一起,关键就是在“体”相同上。

李通玄专门详细分析了对三者有偏废的危害:“三身一时,法合如是,废一不可。若废文殊存普贤,所有行门属有漏;若废普贤存文殊,所证寂定是二乘;若废佛存文殊、普贤,佛是觉也,无觉者故。以是义故,三人不可废一。若废一,三不成故。”(《新华严经论》卷五)这种从宗教修行角度的分析表明,在整个修行过程中,偏废其中任何一个都不能获得解脱,所谓“若废一,三不成”。等于说,偏废其中任何一个即等于偏废了一切。在李通玄看来,“三人体一,寄安五位,用接凡迷”(《新华严经论》卷五)。在修行的五个阶段(五位)中的每一阶段,都有佛果、佛慧和佛行的统一。

从当时华严学发展的状态观察,这种不可偏废说是直接针对华严宗人而发的。从用普贤行和佛果概括《华严》到用三圣概括,这个转变的特点是抬高文殊的地位。李通玄指出:“以文殊主法身根本智之妙慧,为一切诸佛启蒙之师,亦乃一切众生皆自有之,皆以此法初入圣智也。”(《新华严经论》卷三十四)以文殊代表佛的“妙慧”,并把它作为“入圣智”之“始”,这种观点不是李通玄的创造,最早研究《华严》的地论师就是这种认识,华严宗人也接受了这种认识,并运用它说明多方面的问题。但是,以同样的认识立论,却有不同的结论。李通玄把文殊视为佛的“妙慧”的象征,便抬高文殊的地位,把它与佛、普贤并列。智俨则因此贬低文殊,认为文殊“虽复始起发于妙慧,圆满在于称周,是故隐于文殊,独言普贤也”(《华严一乘十玄门》)。法藏也不否认文殊象征“妙慧”,但他全盘接受智俨的观点,在《华严策林》开头便谓:“夫华严宗旨,其义不一,究其了说,总明因果二门。因即普贤行愿,果即舍那业用。”专用普贤象征“因”,完全抛开了文殊。李通玄的三圣不可偏说,首先就是针对这种观点而发。

李通玄把三圣并列,要说明三点:其一,三圣代表佛教的全部;其二,文殊与普贤相对于佛是完全平等的;其三,它们各有分工,共同组成一个整体。为了说明这三个方面的问题,李通玄进行了繁琐论证,既有牵强附会,又有结合佛学、儒学的理论分析。概括起来,有三个方面:

第一,用三宝说明三者关系。李通玄指出:“如《华严经》三宝者,佛为佛宝,文殊为法宝,普贤为僧宝,是古今佛之旧法故。若合即一切皆同。”(《新华严经论》卷六)“三宝”原指教主释迦牟尼(佛)、教义(法)和出家信徒(僧)。三者的完备,标志了佛教的建立。后来,其中的“佛宝”含义广泛,可以指一切佛。用“三宝”概括全部佛教,的确是“旧法”。李通玄则用三宝比附一佛二菩萨的关系,即是用三圣概括全部佛教,而不是仅仅概括它的全部教义。

第二,用因果说明三者关系。李通玄谓:“佛表果德,当不可说、不可修、不可得、不可证,但因成果自得;文殊因位可说,以此说法身果德劝修;普贤自行可行,行其行诲,充满法界故。用此三德,将为利乐众生。”(《新华严经论》卷三)佛果是佛的境界,离言绝相,不可言说。可以言说的只是处于因位的文殊的“慧”和普贤的“行”。无论是文殊的“慧”还是普贤的“行”,相对于佛果而言,都由于处在同样的“因”位而完全平等。“慧”和“行”的平等无高下,表明既要重义理探讨,也要重具体实践。一方面,作为佛果有不可言说、不可仿修、不可获得和不可亲证的性质,另一方面,由于“因成果自得”,那一切“不可”又转化为“可”。文殊、普贤在本质上又与佛平等。

第三,用三智说明三者关系。这是李通玄“三圣一体”说中最有特色的部分,是他的立论基础,他的大多数议论由此展开。李通玄说:

此经具明,此无相法身、根本智、差别智三法,是一根本智之无相无作神用之源,皆遍周法界、虚空界也。此一部经,以文殊师利,此云妙德,明无相法身智慧门;毗卢遮那佛,此云种种光明遍照,以根本智光遍照种种众生。同行济生,名曰普贤。(《决疑论》卷一之上)

李通玄所讲的“三智”是法身智、根本智和差别智,三者以根本智为主。所谓“根本智”是佛独具的智慧实体,作为生起万有的本原而存在(神用之源),并且是万法的本质规定(周遍法界、虚空界)。这个“根本智”有两重特性:其一是“无相”,不可言说;其二是“无作”,不可仿修。这个“根本智”由毗卢遮那佛表示。“法身智”本是佛的智慧,以因位的文殊象征法身智,说明这个“法身智”是处于世间的佛智慧,是可以言说的,是“有相”的。文殊所象征的法身智是“明无相法身智慧”,即要以“有相”表“无相”,这样就解决了根本智的“无相”方面的问题。普贤象征“差别智”,指具体的修行,佛的根本智通过世间的具体实践表现出来。有“行”即“有作”,普贤行即以“有作”体现根本智的“无作”,这样就解决了根本智在“无作”方面的问题。这种论证表明,法身智与差别智的统一,是实现“根本智”的必要条件。在这种宗教议论中,包含着强调理和行统一、认识和实践统一的思想。用三智说明三者关系,说明三者既有对立又有统一,共同组成了一个不可分割的整体。

在论述三圣关系中,李通玄也重视文殊和普贤之间的关系。他指出:“以文殊为法界体、普贤为法界用,二人互为体用;或文殊为因,普贤为果,或二人互为因果。此一部经,常以此二人表体用因果,今古诸佛同然。”(《新华严经论》卷十)文殊表“因”、“体”,普贤表“果”、“用”,这是两者关系具有确定性的一方面;文殊和普贤可以互为体用,互为因果,这是两者关系具有的不确定性的一方面。李通玄通过描述两者关系既确定又不确定的两方面,论证了文殊与普贤的绝对平等。

然而,文殊与普贤的真正关系,是建立在“三智”基础上的,是在与佛发生联系中体现出来的。李通玄谓:

文殊为小男,普贤为长子,二圣合体,名之为佛;文殊为法身妙慧,普贤为万行威德,体用自在名之为佛。文殊为小男者,为信证法身根本智慧,为初生故,因初证本智法身能生佛家故;普贤为长子者,为依根本智起行,行差别智,治佛家法,诸波罗蜜事自在故。(《新华严经论》卷四)

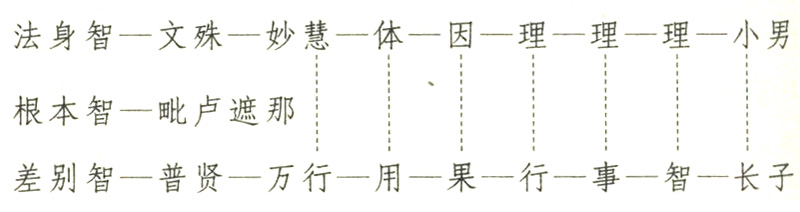

此段糅进了用《周易》比附两者关系的内容,但并不妨碍李通玄在“三智”基础上论证两者关系。在体现根本智的“无相”和“无作”两方面,文殊和普贤的关系始终是确定的。在李通玄的著作中,从多方面说明两者的这种关系,并且搭配运用了多种成对概念,使文殊与普贤的关系义理化。从其著作中挑出一小部分,表列如下:

“三智”是佛智慧的三种不同表现,用“三智”说明三圣关系,最终是三者的平等合一。李通玄指出:“文殊、普贤、毗卢遮那三法,体用平等,名为一乘。”(《决疑论》卷一之上)三者不仅在“体”上平等,而且在“用”上也平等,这是在承认三者有差别的基础上的完全等同。

李通玄的三圣说,建立了不同于此前华严宗人的佛菩萨崇拜格局。文殊和普贤的结合就是佛,强化了菩萨崇拜意识。三圣说既是讨论有可视形象的具体神灵,又是讨论纯思辨的抽象义理。对于思见菩萨求护祐的重灵迹者,对于追求心理体验的重禅观者,对于皓首穷经的重义理研究者,三圣说都有被接受的条件。

三圣说的产生,首先是华严学自身发展的必然结果,而它产生于五台山地区,又与其地佛教的特殊情况不无关系。五台山聚集着从事各种修行的僧众,有隐居名山一隅的依经修禅者,有身处名山大寺研究经典者,有以从事生产活动为修行者,有重念佛者,有重做法事者,更有不远千里而来朝圣的僧人和教外信仰者。在一定程度上讲,李通玄的三圣说正是对这种佛教综合体的理论概括。

李通玄是否认定五台山即是《华严经·菩萨住处品》中讲的清凉山,从他本人的著作中还不能断定。他说过:“东北方,此清凉山是也,经推在震旦国,亦曰支提那国。”(《新华严经论》卷十四)但他没有像其后的澄观那样明言:“清凉山,即代州雁门郡五台山也。”(《华严经疏》卷四十七)从《续高僧传》卷二十五《明隐》的记载看,道宣把文殊显圣于五台山推到北齐,说明至迟在唐初,人们已经普遍认为文殊与五台山有关系。《宋高僧传》卷二十一《牛云》记,开元二十三年(735),牛云因“闻台上恒有文殊现形”而到五台。他说:“吾虽为僧,自身昏钝,不能诵念经法,此来欲求见文殊,只乞聪明果报。”这个后出的记载,反映了李通玄那个时代的情况。从三圣说抬高文殊地位这一点,也透露出一些文殊与五台山的关系。总之,李通玄学说的地方色彩是不可忽视的一个方面。

![]()