从河西到洛邺,北方的诸大禅师大都由影响民众开始,经官方或王室赏识,终于成为朝贵。就统治者言,这是安民抚众的谋略;就某些禅僧言,则是变泰发迹的捷径,二者相互利用,历来也得到正统的史学家们的重视。但是,酝酿流布于下层民众,始终没有得到上层社会的承认,因而自生自灭的禅僧团,为数更多,很难统计。

一、北朝流民与下层禅众

禅僧在北朝的数量日益增多,有一些与南朝不甚相同的原因,其中与流民不断发生关系最为密切。流民问题是中国历史上值得研究的重大课题。从禅宗史看,每次较大规模的战乱或灾荒,都会引生流民;统治集团的内部争夺和腐败,则是另一个经常性因素。至于北魏,流民问题已成为普遍而持久的社会问题,王朝用以解决的主要办法,是拿土地作号召,许诺均田、授田;另一方面是募集兵勇,编入军队。但多数流亡者在赋役沉重、战争频繁的年代,并不愿意成为编户或军籍,而进寺院做僧侣就成了最好的选择。

北朝各代在扶植佛教发展方面远远走在南朝的前边。且不说凿建像大同云冈和洛阳龙门这样规模宏大的石窟群,用巨量金铜铸造各色高大佛像,即使寺庙建筑之多之大,装饰之富丽华贵,南朝也难以望其项背。由国家供养的僧尼,不只待遇优厚,数量也很惊人。自昙曜任沙门统(约461)起,在全境遍立僧祇户,掌握“僧祇粟”,控制着全国的食粮救济事业;又确定“佛图户”为寺院农奴,直接供应寺院役使和田租;加上王公显贵挥金如土的布施,寺院经济超速膨胀起来。至神龟元年(518),已有人发出“寺夺民居之三且一”、“侵夺佃民”、“广占田宅”的感叹。寺院的僧尼使奴唤婢,成了人们钦羡的职业,特别是逃役、避赋、匿祸者,不可遏制地流向释门。然而僧多寺少,石窟、寺院的建造速度和能力远不能满足竞相剃度者的需要。据《魏书·释老志》统计,太和元年(477),魏境四方诸寺6478所,僧尼77258人。但到了北魏末年(534),略而计之,僧尼大众200万,寺3万有余。不到60年中,寺院增加了约4倍半,速度不可谓不快,而僧尼增加约25倍,速度更快,两者简直不成比例。若按魏初京城每寺有僧20人计算,3万余寺只能容纳60万人;若按国家规定每寺必须满50僧的限额,也只能容纳百万余人。事实上,众多的偏远小寺,人数极少,在太和年间,全国每寺有僧不到12人。这样,至少有一两百万僧众无寺可归,不得不“游止民间”,“游涉村落”。他们只要还保持僧侣身份,唯一合乎佛法的旗号就是游化行禅,以禅僧面貌流动,由此形成队伍庞大、成分复杂的下层禅众,这就成了禅宗从酝酿到产生的主要的社会基础。

下层禅众的不断扩大,避免了流民更多地卷入造反队伍,在一定程度上缓和了阶级对抗,可也造成一些新的矛盾。人口大量流失,使力役、兵役乏源,赋税锐减;生产者变成了寄生者,社会财富的创造力量变成了社会的沉重负担。因此,北朝屡禁私度,强制无籍僧尼还俗;到灵太后时,还明令禁止奴婢出家,限制及于诸王亲贵。至于对“不在寺舍”或“不安寺舍”的浮游比丘,更“令民间五五相保,不得容止”,违者加罪。尽管这类诏令并未发生什么实际的效用,但下层禅僧总是处在非法的地位,时时有遭受打击的可能。所以,他们大都隐迹穷山僻壤,鲜为人知;或另找出路,南下江淮谋求生存,由此形成北朝下层禅众流动的两条主要渠道:下乡或南下。

下层禅众与寺院特别是国家寺院的僧侣矛盾也很尖锐,后者不只在政治上享有特权,经济条件也无比优越,而且是各级僧官(沙门统等)的候选者,代表官方,缉绥天下僧尼,又掌管僧律,有权处置一切沙门,因而也是浮游无籍僧侣的直接对头。自孝文帝延兴三年(473)到孝明帝熙平二年(517)四十余年中,有史记载的沙门造反事件八起,其中叙述冀州沙门法庆聚众谋反一事最详:“法庆以归伯(渤海人)为十住菩萨、平魔军司、定汉王,自号大乘……杀阜城令,破勃海郡。所在屠灭寺舍,斩戮僧尼,焚烧经像。云新佛出世,除去旧魔。”造反者以寺舍僧尼为烧杀对象,可见仇恨之深;以“旧魔”视寺舍僧尼,自称“大乘”、“新佛”,表明并没有放弃佛教的立场。据此可以肯定,造反者只能是无寺舍可居的流动沙门,也就是下层禅众。

《洛阳伽蓝记》的“崇真寺”条,通过阎罗发落五比丘的故事,反映当时洛阳的一种舆论,谓:“坐禅苦行,得升天堂”;“诵四十卷《涅槃》,亦升天堂”。至于“讲经者”,“心怀彼我,以骄凌物”,是“比丘中第一粗行”,被送进“黑屋”(地狱);“造作经像”,建造寺院,是劫夺民财,也被送进“黑屋”。据说,这故事一出,胡太后“即请坐禅僧一百人,常在殿内供养之”,“京邑比丘,悉皆禅诵,不复以讲经为意”。

这一传说,显然不符合史实。因为北朝的建寺、造像和译经讲经,都没有在胡太后时有所停顿,义学倒是得到更大的发展。但这一传说说明,在当时的佛教界中确实存在两种对立的势力:其一是权势者,即主持寺院、造作经像、讲说经教的学僧,或称“法师”,隋唐时统称“教门”;另一种是静居“坐禅”或流浪“禅诵”的禅僧,其中的大多数无籍无寺,遭受压抑,后来的僧史统称之为“禅门”。教、禅的对立和斗争相当激烈,时间延续很长,性质不完全相同,是促使禅众独立建宗的佛教内在根源。

《洛阳伽蓝记》所说“讲经者”,具体指昙无最。昙无最以讲《涅槃》、《华严》著称,撰《大乘义章》,被菩提流支等外来僧人尊为“东方菩萨”。但在杨衒之所记的这个故事中,昙无最只是个寓言人物,是用来影射北魏以菩提流支为首的译经集团的。菩提流支在永平元年(508)进入洛阳,受到宣武帝的优礼,公元517年移居新建的、以富丽豪华名闻域内外的永宁寺,组成有勒那摩提、佛陀扇多等在内的约七百人的译经集团。约在512年译完的《十地经论》曾成为御定经典,讲说《十地经论》的地论师则是十足的官僧。与下层禅众对立的,主要就是这一系统的僧侣。

二、菩提达摩及其禅系

关于北朝下层禅众的情况,史料能够提供给后人了解的太少;他们弘扬的禅法内容,也难得其详。唯有从传说的菩提达摩宗系中可以略知大概。

围绕菩提达摩其人,历史上传说纷纭,聚讼颇多。有关他的记载,最早是《洛阳伽蓝记》,称:“西域沙门菩提达摩者,波斯国胡人也。起自荒裔,来游东土”,“自云一百五十岁,历涉诸国”。他对于洛阳永宁寺的宏伟精丽大加赞叹,以为“神功”,“阎浮所无也”;“口唱南无,合掌连日”。又记,他称扬洛阳所修梵寺金刚,“得其真相也”。据此,菩提达摩是来自波斯的游僧,专以膜拜佛寺、神像而名闻当地,看不出他有禅僧的特征。及至道宣在《续高僧传》中为菩提达摩作传,始称他是“南天竺婆罗门种”。谓其初达宋境南越(广州),末又北度至魏,随其所止,诲以禅教。“自称一百五十岁,以游化为务。不测所终。”但又说他于天平年(534—537)前,“灭化洛滨”。

假定道宣所记的菩提达摩同杨衒之所记的是同一个人,那么可以推断,刘宋王朝的起迄年代为公元420—479年;洛阳永宁寺的存在年代为517—534年;而菩提达摩在华活动时间的最大跨度为421—537年,即116年,最短为478—534年,即56年。撇开他以百余岁高龄到处游化、参拜是否可能不论,南朝齐梁学僧擅长多方搜寻佛教史料,编纂文献,撰写僧史,而僧祐、慧皎、宝唱等人的撰著中,竟没有提到这一行贯南北,活动了50至100余年的重要人物;北朝魏收著《释老志》,历数北魏的知名僧人,也无菩提达摩其人。这不能不令人惊奇。或者他可能只是一个后人穿凿的人物,或者可能虽有影响于底层民众,却始终未被显贵承认。无论如何,以菩提达摩名义的禅法,是在隋唐期间才开始声名高涨的,而以他为祖师的徒众发展得越来越多,但依旧未了:

第一,据《楞伽师资记》,楞伽师传承的第一代是四卷《楞伽经》的译者“宋朝求那跋陀罗”;“魏朝菩提达摩”是第二代。

第二,据《历代法宝记》,佛法传承二十八代,第二十九代即是“梁朝第一祖菩提达摩多罗”,二祖北齐惠可。

第三,据《漕溪大师别传》,“西国经二十祖,至于达摩多罗大师,汉地为初祖”。

第四,按宗密(780—841)的《中华传心地禅门师资承袭图》,唯称:“达摩所传,本无二法”,而不明确是哪个达摩。《圆觉经大疏》谓:“罽宾以来,唯传心地”,则这个达摩即达摩多罗。此说的来源,当是慧远的《禅经序》。

既然五代以后禅宗已经公认自己的中华祖师是菩提达摩,那么我们也只好这样沿用了,好在名字不过是一种假设施。

直接承袭菩提达摩的有两个派别:一个是众所周知的禅宗,一个是以奉行四卷《楞伽经》为心要的楞伽师。道宣为这两个派别分别作传,唐人以这两个派别确立传承,我们也须分别考察。

作为禅师的菩提达摩活动的中心是在魏境,游化于京洛。“于时,合国盛弘讲授,乍闻定法,多生讥谤。”①北魏自孝文帝(471—499在位)以来,诚然重视佛学讲授,但是通过官禅的弘扬,对“定法”并不陌生,受到“讥谤”的只是菩提达摩禅法。就是说,在唐朝初年就有了菩提达摩遭受北魏义学界排挤的传闻。至于唐中期撰写的《历代法宝记》②、《宝林传》等,更将达摩之死,直接归之于“菩提流支三藏”和“光统律师”(慧光)于食置毒;《传法宝记》和《旧唐书》则说其“因食致毒”,“遇毒而卒”。

菩提达摩有弟子道育、慧可。道育亦作慧育,“受道心行,口未曾说”,事迹全不可考。慧可亦名僧可,俗姓姬,虎牢人,“外揽坟索,内通藏典”。后入魏都,因无师受,“一时令望,咸共非之”。年登四十,遇菩提达摩于嵩洛,遂奉以为师,从学六载。东魏天平初年(534),“北就新邺,盛开秘苑。滞文之徒,是非纷举”,“魏境文学多不齿之”,可见他连续受到寺院义学显贵的压制和刁难。邺下有禅师道恒者,更以慧可所讲禅法为“魔语”,“货赇俗府,非理屠害”,不得不“流离邺卫”。这种遭遇促使慧可的禅风有了更大的变化,所谓“纵容顺俗,时惠精猷,乍托吟谣”③,即顺应世俗,不时创作新的禅理,编成歌谣传播,使他的禅法更加接近民众。时人编辑他的言论成集,道宣作过少量摘要。

道宣为慧可写的传记比较含混,官府对他的“非理屠害”,内容不详;又说他“遭贼斫臂”,也未言其因。但可以肯定,他受到的上层僧侣和地方官吏的迫害,不会次于菩提达摩。《历代法宝记》把慧可之死也归为菩提流支、光统律师的徒党毒害,《传法宝记》称他受僧“默鸩”,《宝林传》则说他被“辩和法师”勾结县令“非理损害而终”。这些不同的传说集中在他的被迫害上,也反映了下层禅众对于官方学僧(法师)和律师普遍怀有的仇视情绪。

另有僧副禅师,太原祈县人,从达摩禅师出家。齐建武年(494—498)南游扬辇(南京),止于钟山下定林寺。梁武帝接纳他入开善寺,后附西昌侯萧渊藻入蜀传禅,“庸蜀禅法自此大行”。不久,又返金陵,死于普通五年(524)。曾用《慧印三昧经》与南平王观,斋祀治病。后来的《景德传灯录》等记这个达摩就是菩提达摩,僧副改称道副,成了菩提达摩的另一弟子。但不论从僧副的经历,还是从他的禅法内容看,与菩提达摩都不甚衔接,这个达摩或另有其人。

《续高僧传·慧可传》中还记有林法师其人。他原“在邺盛讲《胜鬘经》,并制文义”,“及周灭法(577),与可同学,共护经像”;后来也被贼断臂,号“无臂林”,由慧可乞食供养。传说菩提达摩讲过《二入四行论》(以下简称《四行论》),题弟子昙林序,所以有学者认为这个昙林就是林法师,也是参加洛邺译场的那个昙林。不过,这还只能是一种推测,洛邺译场开始于北魏永平二年(509),终结于东魏兴和末年(542),在这期间,昙林曾为菩提流支笔受一经,为佛陀扇多笔受一经,为瞿昙般若流支笔受五经。有年代可考的,最早为元象二年(539),其余均在兴和年间(539—542)。由此推论,昙林是在菩提达摩死后才担任笔受的,并不妨碍他曾是菩提达摩的弟子。但是,若如按僧传所说,在东魏译场讲授南朝宋的译籍,且能经常聚众七百人,则完全不可能。何况“林法师”与慧可“同学”是在周灭法以后,也不可能是跟随菩提达摩的“同学”。

昙林,或作昙琳,说他是菩提达摩的弟子,初见于《楞伽师资记》,谓《大乘入道四行》是“达摩禅师亲说”,弟子昙林作序;《四行论》之外,另有《达摩论》一卷,则是昙林“记师言行”。这样,昙林就成了达摩禅法的唯一代言人,地位应该是相当重要了。但《续高僧传》中却无其名,其他一些早期禅宗文献连《四行论》都不承认。因此昙林和《四行论》就成了禅宗研究中一个待决的问题。

此外,《历代法宝记》还记达摩有言:“唐国有三人得我法”,“得我髓者惠可,得我骨者道育,得我肉者尼总持也”。此言出自伪造比较明显。尼总持其人不详,但在禅众中确有女尼则是事实,而不一定就是达摩的门徒。

道宣在《慧可传》中,称慧可“卒无荣嗣”,是指他门下没有显贵僧侣。事实上,慧可的影响不小,弟子也多。横跨梁、陈两代的摄山三论学者,并以禅戒闻名的慧布,北游于邺,就曾向慧可问学。慧可评他的思想,唯在“破我除见”上有功夫,并不完全赞称,俨然是一代宗师的形象。道宣以后,公认僧粲是慧可的首席弟子,被奉为禅宗的第三代。此外,慧可的弟子辈中还有向居士、化公、彦公(或作廖公)、和禅师、那禅师等。其中向居士“幽遁林野,木食”,于天保(550—559)初始向慧可问道。那禅师先在东海(江苏连云港附近)讲《礼》、《易》,及至相州(指安阳),遇慧可说法,遂弃儒归释,与学士十人同时出家。此后,“唯服一衣一钵,一坐一食”,奉头陀行,所往不参邑落。那禅师有弟子慧满,亦一衣一食,住无再宿,常行乞食;“其闻有括访诸僧逃隐,满便持衣钵周行聚落”。贞观十六年(642),曾与名僧昙旷法师会面。这个宗系大致代表了北朝下层禅众的风貌,那就是头陀苦行,逃避政府括访。

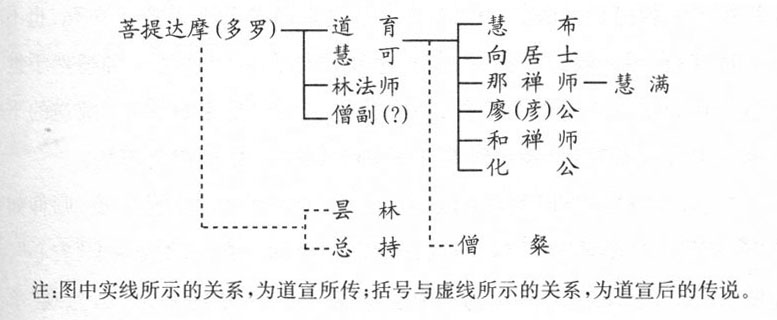

作为禅宗的达摩宗系,综合各种记载,图示如下:

三、传说中的达摩著作和达摩禅

后世流传的达摩论述颇多。除上述《达摩论》(有一卷、三卷之别)、《四行论》以外,尚有《无心论》、《观门》、《证心论》、《悟性论》、《安心法门》、《血脉论》、《修心要论》等;另有《释楞伽要义》,为楞伽师所传;《达摩观心论》或疑为神秀撰。最近还发现有《息诤论》一卷。这些论文,有的已经散佚,现存的部分,内容交叉重复,大都有伪造的痕迹。以敦煌出土的《四行论》(共十一条)看,初条记达摩生平,全是抄自《楞伽师资记》载的昙林序,第十一条则是抄自《续高僧传·慧可传》所记向居士请问慧可的禅理。此论之后,又附有《口杂录》两种,令达摩屡解《老子》之言,又引“三藏法师”诸语,更不会是菩提达摩的作为。然而,它们大都围绕“治心”这一课题立论,所谓“安心”、“观心”、“证心”、“无心”等等,将禅法归之为心学,形成别有特色的思潮,所以也自成系统,大体为后来的禅宗北宗所沿袭,所以这类著作也许就是出自北宗禅师之手。

从道宣开始,研究者多认为能代表达摩禅法的是“大乘壁观”和“二入四行”,与最有势力的僧稠所宗“念处”,并立为“乘之二轨”。

所谓“念处”,即“四念处”,本属小乘有宗所倡;道宣称达摩禅为“虚宗”,则指大乘般若、中观系统:“审其慕则,遣荡之志存焉;观其立言,则罪福之宗两舍”④。“遣荡”指遣除飘浮激荡的心绪,属禅本身的任务;“罪福之宗两舍”,指由禅定达到的精神境界。通常佛教极重视去恶从善、避罪祈福等宗教道德实践,这里要求“罪福之宗两舍”,既无意于作恶,也不有意行善;有罪毋庸恐惧追悔,获福也莫洋洋自得。这是一种超然于世俗道德和业报观念之外的境界,在成分复杂特别是来自逃亡、叛逆的下层禅众中最容易得到共鸣,到隋唐禅宗形成以后,依然很有市场。

“大乘壁观”在当时的影响最大,所谓“功业最高,在世学流,归仰如市”⑤。后世有人即将“壁观”当成达摩禅的代称。它的功效在于“安心”,亦即“遣荡”,后来禅宗统称为“摄心”、“凝心”,早期则归由“数息观”承担。现在达摩改为“壁观”,已很难知其具体的操作方法。宗密曾解释:“达摩以壁观教人安心:外止诸缘,内心无惴;心如墙壁,可以入道。”⑥这是把“壁观”当作譬喻,与原意不恐不相符。“壁观”应是“面壁而观”的略语。北方禅师行禅的处所,或为石窟洞穴,或为黄土墙垣,为“外止诸缘”,当然以面壁而坐最佳。所观,即“专注一境”,当是墙壁或石壁的颜色,其效用与“白骨观”、“十一切处”等禅法引发青、白、赤、黄等色相、幻象是一样的,属于达摩多罗禅法的变形,同样可以令心宁静。

因此,达摩禅的特点,不在壁观的形式,而是用以指导禅观的教理,以及证见之后用这一教理对实践的指导。它的基本内容,就是“二入四行”,撮要保存在《续高僧传·菩提达摩传》中:

如是安心,谓壁观也;如是发行,谓四法也;如是顺物,教护讥嫌;如是方便,教令不着。

“安心”,前已解释;“发行”,就是据教理的实践,具体指下述的“四行”;“顺物”,指如何处世待人,避免惹起嫌疑是非;“方便”,指对一切得失都不要当真执著。这四者都是为了“入道”(悟道)之用,也是“入道”的表现。

“入道”有两个要点,即“理入”和“行入”。其中,“藉教悟宗,深信众生同一真性,客尘障故,令舍伪归真;凝住壁观,无自无他,凡圣等一;坚住不移,不随他教,与道冥符,寂然无为,名理入也。”⑦“理入”有三个步骤,第一是随经教文字所说,确立“众生得一真性”,修行者必定达到“舍伪归真”这一教理的牢固信仰;第二,通过坐禅“壁观”,令心安定,专一观想上述经教之“理”,而别无分别;第三,由此摆脱对经教文字的依赖,使自身实证所观之“理”。“理”与认识默然合一,认识全化为“理”,此即谓之“与道冥符”,也就是“壁观”要达到的最高目的。因此,所谓“理入”者,就是通过壁观沉思,把握佛经说的教理。不过,此中讲的“众生同一真性”之类的教理,已超出“虚宗”讨论的范围,倒是建业译经集团译出的《涅槃经》、《胜鬘经》等经典弘扬的思想。

完成上述对教理的内证,只属于禅的“壁观”部分,菩提达摩还特别主张起坐后的如理践行,认为这也是禅的组成因素,此即谓之“行入”。“行入”包括四项内容,所以称为“四行”,或谓之“发行”四法:

初报怨行者:修道至苦,当念往劫舍本逐末,多起爱憎,今虽无犯,是我宿作,甘心受之,都无怨对……二随缘行者:众生无我,苦乐随缘,纵得荣誉等事,宿因所构,今方得之,缘尽还无,何喜之有?得失随缘,心无增减……三名无所求行:世人常迷,处处贪着,名之为求。道士悟真,理与俗反,安心无为……有求皆苦,无求得乐也。

总之,无怨无怒,无爱无憎,无得无失,无喜无悲,甘于忍辱受苦,全无希求,这就是上述“三行”的内容。就此而言,达摩禅法与僧稠的“四念处”等禅法,在教诫人们立身处世上并无区别。按僧稠说,人之所以必须忍辱苦行,在于人生无常,苦乐非我;达摩则补充说,若做到用因果报应的教义支配自身忍辱受苦的行动,就会与禅观内证所得的“真性”之理相应,故曰“称法行”,它就是“四行”中的最后一行。

“二入四行”之说,流行相当普遍。它不同于此前小乘禅法的主要特点,是把禁欲主义和苦行主义安置到了“众生同一真性”的理论基础上。《楞伽师资记》也记载了全文,只是文字稍有出入,且补充了“称法行”的内容:

性净之理,因之为法。此理众相斯空,无染无着,无此无彼……若能信解此理,应当称法而行……为除妄想,修行六度,而无所行,是为称法行。

据此看来,这一思想又属于般若,其中所引经文:“法无众生,离众生垢故;法无有我,离我垢故”,即出自《维摩诘经》。也就是说,它是把“众生同一真性”的“真性”归结为“空性”,而不是《胜鬘》中的如来藏,也不是《涅槃》中的常乐我净。如此一来,达摩禅法确实可以归为“虚宗”,尽管与前“三行”的认真执著的态度不甚协调。

关于“二入”的说法,在失译的《金刚三昧经》中也有记载:

二入者,一谓理入,二谓行入。理入者,深信众生不异真性,不一不共,但以客尘所翳障。

有人认为达摩的“二入”就是本于此经。事实上,此经系新罗元晓(617—686)与一个叫大安的人共同创制,出现的时间远较达摩晚,也在达摩禅法的记载者道宣(596—667)之后。但由此可以说明达摩禅法流行之广、影响之大,到唐初已成为主要的禅思潮。

达摩禅中值得注意的问题,是把“入道”的“入”,即“悟道”的“悟”,分解为“理”与“行”两部分,组成为禅的统一过程。传统禅法之不同于佛教的其他法门,在于静坐默想。修行者若想悟道,必须通过这样的禅思才能实现。用佛教的术语说,叫作“现观”或“身证”。从时间上说,“悟道”的过程极短,但在佛教全部认识的链条中却是一个关键的环节。此前,修行者需要有一个对教理的长期“信解”过程;此后,又必须按照所悟之道、所证之理,作无限期的践行。这前后两个阶段,一般佛教派别都不列在禅定的范围,达摩禅则把此三者统一起来:“藉教悟宗”,即读经明理,是作为守定禅思的理论依据,属“信解”阶段;“壁观”是实现主体认识同所习理论直接契合的方法,也就是“现观”的完成;所谓“发行”,亦名“称法行”,是将认识把握了的佛理付诸实践。这样,佛教的全部理论和全部实践,就统统被纳入禅的唯一法门,禅僧也就可以成为一切僧众的代表。达摩禅的这一重要特征,在于从理论上体现了禅僧的独立化方向。

四、慧可的禅理及其意义

慧可受过良好的儒家教育,文化水平颇高。传说他的文章被人辑成部卷,敦煌卷子中有《四行论》,可能属于这种性质。道宣的《慧可传》记有他的言论摘要,从中可见他的思想概貌。其中先引向居士的问话:

除烦恼而求涅槃者,喻去形而觅影;离众生而求佛,喻默声而寻响。故迷悟一途,愚智非别。无名作名,因其名则是非生矣;无理作理,因其理则诤论起矣。幻化非真,谁是谁非?虚妄无实,何空何有?将知得无所得,失无所失。

这位向居士侧重从“幻化非真”、“虚妄无实”的角度,对世间和出世间的一切差别作等量齐观,因而把“无所得”当作最高的禅境界。慧可的回答是:

说此真法皆如实,与真幽理竟不殊;本迷摩尼谓瓦砾,豁然自觉是真珠。无明智慧等无异,当知万法即皆如……观身与佛不差别,何须更觅彼“无余”?

这个回答认可了向居士之说,但又作了补充:诸法“非真”、“无实”,也就是“真如”、“幽理”;说万法“幻化”、“虚妄”,也就是“万法即皆如”。

这番问答的理论意义,在于把般若性空之“理”当作遍在于一切的“真如”,它遍在于一切众生之中,表现为一种本有的“智慧”,即所谓“摩尼真珠”的佛智。这样一来,原属怀疑论性质的般若体系,就变成了有本体论意义的如来藏体系,般若学同佛性论很自然地结合了起来,从而使达摩禅中“虚宗”与“真性”的矛盾说法得以协调。

这番问答还有一个要点,那就是向居士所谓的“迷悟一途,愚智非别”,慧可说的“无明智慧等无异”,“观身与佛不差别”,把愚与智、迷与悟、众生身和佛身这三者等同起来,也就是把愚人、迷人、众生的地位抬高到与智人、悟者、佛身等同的高度,为他们的存活,至少在宗教上提供了自尊和信心。

慧可师徒都强烈反对离烦恼别寻涅槃,离众生身另求佛身,为达摩禅的传承增添了许多人生的积极情趣。这种主张在中国后来的佛教中特别发展起来,不仅在宗教理论上,而且在宗教实践上,换了一副全新的面貌,使达摩倡导的禅法,与和他同时以及此前流行的其他禅法真正区别并对立起来。

据《慧可传》记,慧可被诬为“魔语”的话是“情事无寄”,相应的禅境界为“理事兼融,苦乐无滞”,也就是对世俗的是非、善恶,出世间的愚智、迷悟等差别,一律采取无动于衷的冷漠主义态度。这种态度,从维护世俗道德和宗教信仰的角度来看,当然都是不能容忍的;同时也说明,它的积极处世哲学依然有极大的局限性。

①《续高僧传·菩提达摩传》。

②《续高僧传·禅论》。

③《禅源诸诠集都序》卷三。

④《续高僧传·菩提达摩传》。

⑤《续高僧传·禅论》。

⑥《禅源诸诠集都序》卷三。

⑦《续高僧传·菩提达摩传》。

![]()