玄奘法师历经艰险,终于离开了瓜州城,渡过了葫芦河,绕过了唐玉门关。白虎关前,两支利箭,险些要了玄奘法师的性命。校尉王祥被玄奘法师舍身求法精神所感动,为他指了一条走出五烽的捷径。离开五烽的最后一站,茫茫戈壁,玄奘法师不慎打翻了水袋,离开大唐的最后一站,法师能否安然度过?

过了葫芦河,玄奘法师便踏上了唐代著名的“新北道”。新北道以瓜州为起点,一路向西比,经莫贺延碛便可直达西域边境小国伊吾(今哈密),可以比其他道路省去一半的行程。不过,玄奘法师首先要面对的是葫芦河与五烽之间一段百余里的沙漠。

寒风料峭,从走进这片戈壁的那一刻起,玄奘法师便有了一种奇特的感觉:兴奋,甚至有些期待。是的,这是他第一次独自行走在荒漠中,没有同伴,没有向导,前方的路充满了未知的艰险,而他,从来不惧挑战;唯有不断地挑战,方能得到更大的历练。

在戈壁荒漠中行走,是体力和精神的双重考验。从长安到瓜州虽然也是上千里的行程,可沿途都是城镇村落,时不时还会遇到往来的商队行人,既能看风景,又能接触到风土人情,在有生机的地方行走,心情总是愉悦的。可是到了这里,四周尽是一望无际的荒漠和戈壁滩,所有的景致都成了简单的黄褐色,偶尔也会有一棵干枯的胡杨树、一块被风化了的土丘跃入眼帘,待到近时,看到的只是水流曾经的侵蚀和几截人畜的枯骨,让人徒生悲凉之感。

走着走着,玄奘法师便感激起那个老胡翁来。茫茫荒漠上,时而风沙弥漫,时而阴云密布,平日里分辨方向的方法,在这里似乎都失去了作用,唯有那匹老红马,能根据人畜的尸骨和干枯的粪便来辨别方向。

“老马识途,不外乎是。”玄奘法师抹了把汗,暗暗感慨。大风很快就把脸上的汗迹蒸干,留下一道浅浅的盐渍。几十里路走下来,初时的兴奋早已不见,取而代之的是孤独、茫然、百无聊赖。他想起了少时在洛阳出家的往事,想起了兄长长捷法师,想起了两人在长安和成都游学的一幕幕;这么多年了,兄长在蜀中都还安好吧?渐渐地,玄奘法师的视线模糊起来,他抓起挂在腰间的水囊,却发现里面的水已经不多了,于是又放下,用舌尖舔了舔嘴唇,咽下一口唾沫,继续往前走。

天色暗了下来,灼热的空气迅速冷却,呜呜的风在耳边嘶鸣,送来阵阵寒意。

玄奘法师点起灯,昏黄摇曳的烛火照出周围那一小片光亮。玄奘法师所能看到的,只有烛火照亮的那一小片地方,而光亮的周围,仍是沉沉的黑。疲劳和困倦一阵阵袭来,可玄奘法师不敢停下睡觉,薛积麦曾说,荒漠里有一种毒蝎,只在夜间出没,专咬没有防范的人畜。

玄奘法师也知道,自己的体力和精神,就像一根紧绷的弦,一旦放松,很可能就再也提不起往前走的劲头了。于是,他咬牙坚持,只在第二天午后,在一处避光的沙丘后面小憩片刻。

唯有行走着的生机,能趋避黑暗中的危险;唯有那一点光亮,能为人指明方向,给人带来温暖。这点微弱的烛火,在漆黑的夜幕和无边的荒漠中缓缓前行,如此无助,偏又如此坚毅。一个声音总在玄奘法师耳边回响:“勿怖,勿怖!”

是幻听,还是心声,玄奘法师已然分辨不清。他只知道,自己一直都在走着,这个让自己不要害怕的声音,一定是佛祖发出的,是佛祖在鼓励自己坚持走下去。

不知走了多久,在前头带路的老红马突然蹦跶了几步,紧跟着就是一声长嘶。这声长嘶,一下将玄奘法师从混沌的状态中拉了回来。四周没有那么黑了,前方的黑幕似乎淡了一些,空气中似乎有了一丝清凉之意。玄奘法师吹灭烛火,摘下水囊,把最后一口水倒进喉咙里,使劲揉了揉眼睛,环身四顾天已然亮了,前方的地平线上,隐约可见一座高台。

“难道,我走出来了?”玄奘法师不可置信地望着前方,老红马甩甩尾巴,似乎在说,是的,我们走出来了,前方,就是一座烽火台!

烽火台,五烽,一天一夜的艰苦跋涉后,玄奘法师终于穿越了这片百余里的戈壁!

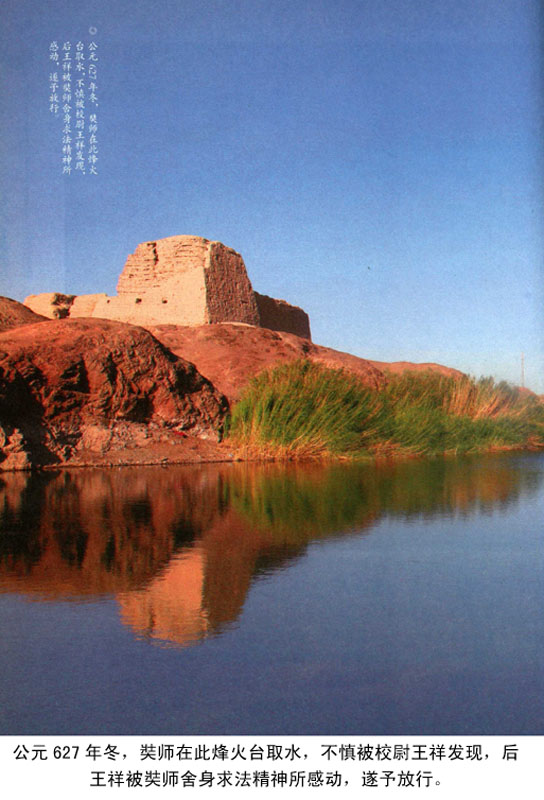

五烽是唐朝在西部边境的最后一道哨卡,不但扼守着从瓜州通往伊吾的官道和水源,为往来使者、商旅提供食宿,还承担着瞭望和警戒的职能。而五烽中的第一烽,在当时有个响亮的名字——白虎关(今甘肃瓜州白墩子),是玉门关外的第一个重要关口,地势十分险要。

不过,玄奘法师的处境并没有比之前好多少;水喝完了,必须去五烽下面的小绿洲补充;到了五烽,就意味着被发现和抓住的可能性大大增加了。为了不被守关将士发现,玄奘法师不敢在白天明目张胆地现身,而是小心翼翼地沿着一道隐蔽的沙沟,悄悄从烽火台的东面绕到西面,慢慢接近烽火台下的那小片绿洲。

天,终于黑了,四野沉寂。

一道黑影出现在绿洲旁,借着一棵沙柳的掩护,一点一点地靠近水源。

这道黑影,便是深夜“偷”水的玄奘法师。玄奘法师猫着腰,提着水囊,时不时朝不远处的白虎关烽火台望去,唯恐惊动了守关的将士。

水源越来越近了。玄奘法师也更加地小心。可就在这时,一支利箭呼啸而来,擦着膝盖,狠狠钉在了玄奘法师侧前方!不等玄奘法师回神,第二支箭又到,就钉在离玄奘法师脚踝两寸之外。这连珠而至的两支箭,只消再靠近一些,就能把玄奘法师的膝盖和脚踝射穿。很明显,射箭的人不是没有准头,而是故意偏了一些,像是在警告玄奘法师,不得再往前靠近水源。两支箭过后,烽火台上便升起一盏灯笼,有人大喊:“下面是何人,胆敢半夜偷水!”

玄奘法师连忙大叫:“贫僧从京城来,将军箭下留情,叨莫再射!”

那人提着灯笼往下面一照,奇道:“法师?莫要逃跑,请速来烽火台内!”

玄奘法师没有办法,为了保命,只好老老实实地牵着马,向烽火台走去。

不久,烽火台下的城门开了一道缝,几个守关的戍兵闪出城门口,一个提灯笼引路,一个拿弓箭指着玄奘法师,另外两个手持横刀,一左一右,把玄奘法师夹在中间。几人打量玄奘法师一番,见果真是个僧人,就缴了他的马匹和背包,引进烽火台。

玄奘法师被带到一名军官面前。那军官中等身材,留着一把大胡子,身上是一件厚厚的老棉袄,腰间插着一把横刀。借着火光,那军官绕着玄奘法师走了两圈,心想此人镇定自若,半点没有害怕的意思,一定不是寻常僧人,于是道:“我是白虎关校尉王祥。”一边说,一边从怀里摸出一卷文书。

玄奘法师一看,就猜到那是官府捉拿私渡出境的访牒,于是抢先问道:“校尉大人,近日可曾听说有一个名叫玄奘法师的僧人要去天竺求法?”

王祥一愣,他本想拿访牒和眼前这个僧人对照一下,如果眼前之人就是朝廷要抓的玄奘法师,那就立刻下令拿人,然后将其押解回凉州。可这个僧人不但不害怕,反而抢白一句,倒是出乎王祥所料。王祥没有打开访牒,而是盯着玄奘法师,试探道:“我听说,那位玄奘法师已经返回凉州去了,哪里会到五烽来。”

玄奘法师正色道:“我,便是玄奘。”

“你?”王祥万没想到,此人竟敢主动亮明身份。

玄奘法师从怀里找出官府颁发的度牒,递到王祥面前。

王祥接过度牒,仔细一看,果然是官府颁发给正式的僧人度牒。

“大人,他就是玄奘法师!”一旁有人提醒王祥,可以抓人请功了。

王祥一摆手,让那人闭嘴,眯起眼,像是要把玄奘法师看穿,心道:“这个法师,胆子倒是不小,居然还敢反问我,看来有些本事,就这么抓起来送回去太可惜了,不如……”想到这里,王祥不动声色地把文书塞回怀里,道:“我看这位师父也不像奸细,这样吧,现在天色已晚,师父远道而来,想必还没吃东西,不如在白虎关暂留一晚,待天亮后再作计较如何?”

旁边几个戍兵都是王祥的心腹,一听老大这么说,也连声附和,引领玄奘法师往里走。

人在屋檐下,不得不低头。在戍兵们的簇拥下,玄奘法师被带到一间土屋暂时安顿下来。戍兵把背包还给了玄奘法师,却带走了他的老马。不久,王祥来访,还带来了几个锅盔和一盆咸菜。

王祥把食物往小桌上一摊,替玄奘法师倒了一碗水,道:“边关苦寒,师父凑合着吃吧,兄弟们平日里吃的还不如这些。”

玄奘法师双手合十,道:“南无佛陀耶。大人镇守边关,抵御外虏,贫僧替大唐百姓谢过了。”

王祥大大咧咧地往炕上一坐,道:“兄弟们来一批,死一批,走一批,不过为了混口饭吃,哪里比得法师您,一个人去天竺取经。”

玄奘法师喝了口水,没有搭茬儿。

王祥继续道:“前朝开皇盛世,中原的人去西域,西边的人来中原,往来的人多,油水也多;大隋没了,大唐还管不着西域,我们的日子就更不好过喽!”

玄奘法师道:“大唐德威,必能远播西域,使万国来朝。”

王祥夹了口咸菜丢进嘴里,道:“这条路,不好走。这年头兵荒马乱的,西边有突厥人、高昌人,大大小小国家几十个,这个跟你客客气气的,下个就跟你翻脸,去十个人,能活着回来的,顶多一个。”王祥瞅了玄奘法师一眼,伸出一根手指,在桌上一戳,道:“师父是头一回走这条路吧?”

玄奘法师点点头。

王祥道:“我听说,那天竺国离这里有上万里,师父你一个人,不跟着商队,也没有向导,就这么白白去送死,不值当。您不如先去敦煌,我写封信给那里的张皎法师,有他在,师父就能在敦煌安顿下来,一同研习佛法。”

王祥的言下之意,就是既不为难玄奘法师,把他押送回去,也不许他继续往前走,而是让他去自己的家乡敦煌,一来不算失职,还为家乡作贡献,一举两得。

对玄奘法师来说,去敦煌并不是一个不可接受的选择,敦煌是西北地区的佛教中心,云集了众多高僧,那里离边关不远,完全可以暂住一段时间,像在凉州那样一边讲经布道,一边等待机会。可玄奘法师完全没有妥协的意思,他也知道,王祥是个武人,做事直来直去,如果不答应,很可能当场就翻脸,但他更担心王祥在使缓兵之计,把自己送去敦煌,不抓也不放,朝廷那里可以交代,而瞒天过海潜出凉州的办法,可以用一次,想在敦煌再用一次,就没那么容易了。

与其委曲求全,节外生枝,不如直截了当。想到这里,玄奘法师决然道:“大人的好意,贫僧心领了。贫僧自幼在洛阳出家,而后游学天下,遍访高僧大德,修习佛法,中原佛经,莫不了然于胸。玄奘之名,蜀中江南,无人不晓。若贫僧还想给自己增加一些名望,只要在长安、洛阳就行了,何必多此一举,前去敦煌?”

说完,玄奘法师便平静地望着王祥,心里也有些担心王祥毕竟是白虎关的校尉,这样硬邦邦地把人顶回去,万一对方怒而翻脸……于是又道:“然两汉以来,天竺佛经始译中原,佛经翻译不全,或残缺不全,或释义有误,曲解误读,比比皆是。究其缘由,关键就在转译!大人生于敦煌,敦煌乃是沟通西域和中原的锁钥,中原佛经,大多是在西域转译,化梵文为汉文。可敦煌僧众佛经虽多,却是庞杂无序,再经儒生传抄曲解,便生出千万歧义。贫僧以为,中原佛学纷乱无序,各执一词,非高僧大德力有不逮,而在源头不清,翻译不明!”

此时的玄奘法师,挺身直视,气度凛然,已然不是那个小心翼翼偷渡出关的僧人,而是摇身一变,俨然一位宝相庄严的佛学大师,他直视王祥,缓缓道:“大人若是定要扣下贫僧,贫僧只能听凭处置,但贫僧心意已决,绝不会违背当初立下的誓言,东归大唐半步!”说完,便闭上双眼,一动不动地坐在那里,默默诵经。

良久,王祥才长叹一声,道:“罢了罢了,碰见师父您,算是弟子有缘。”

玄奘法师睁开眼,平静地望着王祥。

王祥道:“弟子在边关待了十几年,从没见过师父您这样的人。弟子是个粗人,可眼不瞎,师父你不是一般人,嘿嘿,弟子也不是一般人。”

玄奘法师暗暗皱眉,这王祥言语粗鲁,倒是个性情中人,看来是不会为难自己了。

王祥道:“时候不早了,师父你吃完东西先歇着,等天亮了,我就给您指一条出关的小路,保管能走出五烽。”说完,起身朝玄奘法师一拱手,迈着公鸭步就走了。

这一夜,玄奘法师睡得很香,醒来时,天已大亮。

玄奘法师吃完早饭来到外面时,王祥早已等在那里,不但替玄奘法师准备好了充足的干粮和水,就连那匹老红马,也被洗刷得精神抖擞。王祥带了两个心腹,亲自送玄奘法师出关。

走出十几里地后,王祥把玄奘法师带到了一条干涸的小河前,道:“师父,沿着这条小河往前走,就能绕开第二烽和第三烽,直接到第四烽,可以少走两百多里地。不瞒师父,第四烽的守关校尉王伯陇是我的堂兄,你就说是我让你去找他的,他就知道该怎久做了。河底有些淤泥,师父牵马沿着河床走,要不就陷进去了。”

玄奘法师连声道谢。

王祥挥挥手,道:“好自珍重吧,去天竺拜佛的时候,记得让佛祖保佑弟子平安,升官是没啥指望了,多让弟子捞点儿油水就成,哈哈哈……”

离开白虎关后,玄奘法师继续西行,很顺利地在第二天天黑前赶到了第四烽(今甘肃瓜州大泉)。不过,玄奘法师没有直接去找王伯陇,他不敢肯定王伯陇是什么样的人,万一王伯陇不认账,事情就麻烦了。他更担心,如果冒冒失失地去叩关,守关将士手中的利箭,可要比他把事情解释清楚快得多。为免节外生枝,因此,玄奘法师还是采取老办法先取水,尽量不惊动守军,取完水就悄悄地走。

不过,玄奘法师的如意算盘再次落空了,刚靠近水源,利箭便再次呼啸而至,钉在他身前。

万般无奈下,玄奘法师只好牵着马,指名道姓要见王伯陇。

王伯陇是个魁梧的大汉,一听说玄奘法师是王祥“托付”来的,立刻热情地把他迎进烽火台。第二天玄奘法师醒来的时候,王伯陇已经给他准备好了很多干粮,还装好一袋子清水。

低声道,“第五烽(今新疆猩猩峡与甘肃瓜州交界处)在东北面,守关的校尉是个浑人,不好说话,师父就不要往那里去了。从这里直接往西北走百余里地,那里有条红柳河,不过红柳河时断时续,经常没水,只有野马泉常年有水,经常会有马群和狼群去那里喝水,师父可别去招惹它们。过了野马泉,再往北走,就是伊吾国界了。”

辞别王伯陇后,玄奘法师便折向西北,前去寻找野马泉。不幸的是,在这片荒无人烟的流漠上,玄奘法师不可避免地迷路了,没有找到野马泉。玄奘法师终于明白,为何唐军在如此广阔的边境地区,却只守住五烽的原因所在,即便携带了足够的水和干粮,又有谁能保证从这片戈壁荒漠里走出去?

冬末春初,正是戈壁沙漠里最冷最干燥的时候,玄奘法师忧心如焚,别说寻找野马泉了,就连东西南北都已无法辨别。又累又渴之下,玄奘法师只好找了一处背风的土丘,准备从马背上取下皮囊喝水。就在这时,意外发生了,玄奘法师一失手,刚被拔了塞子的皮囊整个掉在沙地上,只片刻,里面的水就被沙子吸得干干净净。

玄奘法师欲哭无泪。行走沙漠,水比食物重要;没有水,就等于断送了生机。迷路,找不到野马泉补充水源,又损失了仅有的一些水,摆在玄奘法师面前的,是前所未有的困局。

怎么办?

出人意料的是,玄奘法师选择了原路返回,这是他西行路上唯一一次向东掉头。玄奘法师实在没有别的办法,在当时的情况下,返回第四烽有一百多里路,顺利的话一两天就能到,还在身体能够承受的范围内;如果不掉头,继续往前走,就有可能活活渴死在荒漠里。

向东的每一步,对玄奘法师来说,都是一种煎熬。到底是为生存而归,还是为信仰而行?对一个一直以信仰来支撑生命的人来说,违背誓言,违背本心,无疑是最为痛苦的挣扎。

越往东走,玄奘法师心里的痛苦和矛盾就越来越强烈,如果往回走,即便侥幸得活,补充了水源重新上路,可是对整个西行之旅来说,都是一处难以抹去的污点。这个污点将会伴随一生,让自己陷入无休止的悔恨与自责中。

“若不至天竺,终不东归一步!宁可就西而死,岂可归东而生!”一遍又一遍地,玄奘法师想起了当初的誓言。

“宁死也不能掉头!”另一个声音自玄奘法师心底响起。

终于,在往东行走了十多里地以后,玄奘法师猛然收住脚步,伫立片刻,毅然转身。

摆在他面前的,是一长串脚印,孤独的脚印,重重地敲击在他心上。

“我不能就这么回去!”玄奘法师一咬牙,朝脚印来的方向,向西而去。

此时,玄奘法师身边剩下不多的干粮,还有一匹识途老马。日光从身后射来,带来几分暖意。

八百里莫贺延碛,白天,时而狂风怒卷,黄沙如雨而下;晚上,沙漠中磷火肆虐,“鬼影”憧憧。冬天沙漠里巨大的昼夜温差也给玄奘法师的身体带来了巨大的考验。在这样恶劣的环境下,就像当初在葫芦河边遭遇石磐陀的威胁时一样,玄奘法师开始念诵观音菩萨圣号,希望祈愿菩萨能让内心得以平静,呼唤观音菩萨保佑自己。看淡生死,唯有一心,荒漠深处,玄奘法师与死神同行。

此后的四夜五天里,玄奘法师滴水未进,口干舌燥,腹如火燎,只靠一点干粮坚持着。他艰难地牵着老红马,继续默默往前走。

不知走了多久,半昏半醒的玄奘法师终于倒下了。他似乎感觉到了生命即将终结,于是在戈壁滩里默默诵经,祈祷佛陀和菩萨能护佑他这个虔诚而无助的弟子。玄奘法师悲恸、无助、失望、不甘,就这样躺在沙地里,断断续续地祷告着、倾诉着。因为脱水,他的视线变得模糊,终于什么都看不见了……老红马也软倒在不远处的沙地里。

第五天半夜,沙漠里突然刮起风来。清凉的大风送来了阵阵水汽。老红马突然跳了起来,用力在空气中嗅了嗅,然后走到玄奘法师身边,朝他身体上踢了几脚。

玄奘法师被踢醒了。长时间的疲劳和脱水,让他只能躺在原地,慢慢恢复体力。

玄奘法师做了一个梦,梦见一位身长数丈、手持长戟的天神,质问自己为什么不打起精神再往前走,反倒在这儿睡着了?坚持前行就一定有希望。玄奘法师被惊出一身冷汗,一下子从睡梦中醒来,他相信,梦境是对人的一种警示。于是,他挣扎着起身,却无力上马,只能扶着马鞍子,打起精神,继续往前走。

走了十余里后,老红马突然一声长嘶,撒开四蹄朝前方奔去。玄奘法师大惊失色,要知道,除了随身携带的细软,其他大多数行李和干粮都在马背上,这马要是跑了,他可就只能眼睁睁地渴死、饿死在沙漠里了。

玄奘法师一边追着老红马往前跑,一边大喊:“马儿,回来!”

这时,奇迹发生了。前方不远处,突然出现了一片茂盛的水草地,紧挨着草地的是一大片池塘,池水清澈如镜,波光粼粼!

玄奘法师大喜过望,跟在老红马后面,飞奔到池塘边,消除了连日的干渴,随后休整了身心的疲惫。

第二天,玄奘法师装了满满一大袋子水,还给老红马准备了大把青草。离开绿洲后,又经过几天艰苦的跋涉,一人一马终于穿越了茫茫莫贺延碛,进入了伊吾国境。

伊吾(今新疆哈密伊吾县)是玄奘法师西行之路上到达的第一个国家。伊吾国力有限,没在边境设防,所以玄奘法师很顺利地就来到了伊吾城外,打算在城外的一座古寺里先休息一晚,然后再动身西去。不想那寺里的老僧竟然也是中原人,与玄奘法师是同乡,二十多年来流落河西,最后走不动了,便在这座古寺里清修。玄奘法师心头一阵感慨:朝廷的禁边令若是一直不开,这位老僧怕是要终老异国,再也无法回到中原了。想到这里,不禁悲从中来,与老僧抱头痛哭。

玄奘法师的到来,便惊动了前来寺里礼佛的善男信女们。他们一听说是大唐来的高僧,便纷纷上前,想要一睹大唐高僧的风采。面对淳朴善良的信徒们,玄奘法师无法拒绝,便不顾旅途劳顿,一一还礼,为他们祈福诵经。

直到日落时分,那些慕名而来的信徒百姓才陆续散去,可大唐高僧来到伊吾的消息,也已传遍全城,惊动了伊吾官府。

伊吾城的王宫中,伊吾国王正在接待高昌国的使者。伊吾是个小国,曾是隋朝的伊吾郡;隋末战乱,伊吾便脱离中原,依附突厥以自保。高昌国(今新疆吐鲁番地区)在伊吾的西边,是西域境内一个比较强大的国家。由于伊吾正好位于唐朝、突厥、高昌三个国家之间,是河西进入西域的门户,所以高昌就想联合伊吾,暗中对抗咄咄逼人的突厥,保持在西域众多小国中的霸主地位。

“还请尊使大人回禀贵国国王,”伊吾国王道,“伊吾与高昌永远都是兄弟之邦,可伊吾国小力弱,本王担心,若是被突厥人得知你我两国联手控制丝路,只怕后果不堪设想。”

高昌使者元寿微微一笑,用流利的汉话道:“东突厥自身难保,西突厥远在天山西面,哪里还有心思来管西域的事?高昌、伊吾,还有西域其他的国家,分开来,那就一根根手指,很容易就被打断了;可要是合起来呢,那就是一个拳头。敝国国王的最大心愿,就是让西域三十六佛国联起手来,在佛祖圣光的护佑下,重现丝绸之路的繁华与荣光!”

“善哉,善哉。”伊吾国王是个虔诚的佛家弟子,他最大的心愿,就是让伊吾在几个大国的夹缝中存在下去;而现实,却非期望的那样祥和圆满。伊吾名义上是突厥的附庸,却不敢轻易得罪唐朝,谨慎而小心地维持着“冷战”态势。所以,唐军才会驻军五烽,禁止百姓出入国境。

“据长安传来的消息,”元寿压低了声音道,“大唐已经准备对东突厥动手,所谓禁边令,就是为了切断西域与东突厥的联系,断东突厥一条臂膀!东突厥虽然内乱不断,可实力还在,没个三五年,大唐休想打赢这一仗;这三五年,便是你我两国的机会!”

“只怕是你高昌国吞并西域的机会吧!”伊吾国王心道,嘴上却说:“大唐和东突厥若真的开战,伊吾无忧矣!尊使大人不仅为伊吾带来了和平,更为伊吾带来了生机啊!”

元寿起身举杯,高声道:“为了两国永远和好,为了大唐和东突厥的战争,为了丝路的繁华,为了佛光普照西域大地,请。”

“为了两国永远和好,为了大唐和东突厥的战争,为了丝路的繁华,为了佛光普照西域大地!”伊吾君臣一齐起身,举杯响应。

![]()