法门寺地宫出土的大批金银供养器及佛教法器,为我们研究唐代金银器提供了丰富的资料。同出的还有一通《监送真身使随真身供养道具及恩赐金银器物宝函并新恩赐到金银宝器衣物》帐碑(以下简称《物帐碑》),为我们深入研究法门寺文物提供了最为可靠的依据。本文根据《物帐碑》提供的材料,结合文献资料,对已发表的法门寺的部分金银器的定名及用途作进一步探讨。

一、“风炉”辨

这批文物中有杨复恭供养的香炉一件,出土时其盖面贴一墨书签封,铭为“大银香炉臣杨复恭。”而《扶风法门寺塔唐代地宫发掘简报》(以下简称《简报》)将此器定名为“壸门高圈足座银风炉”,①并归于茶具类,查《物帐碑》有关“诸头施到银器衣物”时记到“银白成香炉一枚,并承铁共重一百三两,银白成香合一具②,重十五两半,已上杨复恭施。”碑记和实物相印证,可知《简报》所谓的“壸门高圈足座银风炉”应为“银香炉”,其用途似为薰香而用。

香炉置于地宫中室的白石灵帐后,其下叠压装有秘色瓷盘碗碟的漆盒,根据这一现象,有学者便断言,此炉与茶具有关,将其定名为煎汤烹茶的“风炉”③,据此并将江苏镇江丁卯桥出土一件与此形制,时代相近的鎏金银薰炉,也改成“鎏金银风炉”。

至于香炉下叠压的秘色瓷器,是否归于茶具,值得怀疑,法门寺出土的这批秘色瓷器做为茶具的可能性很小。

物帐记香炉“并承铁共重一百三两”,这里的“承铁”是否与《茶经》风炉条下所附有的“灰承”相合,是认识香炉是否“风炉”的关键所在。详细查验器形,我们发现,香炉其下焊有用作承托炉底的宽22-25毫米十字形铜片,唐人误认为是“铁片”。物帐上所记的“承铁”,即指这个十字形铜片。香炉与“承铁(铜)”,合称重量为一百零三两,如果晚唐一两按合今40克计算,共计4120克左右,香炉实际考古测重为3920克,相差200克。相差的重量,应是香炉通体铆钉之端的小银花(共计有50-60颗),出土时,这些小银花基本脱落,合计起来,香炉的重量与物帐基本相符。

如果重量是相符的,那么炉下就不存在“灰承”,没有灰承,烹茶时灰火无所置,风炉当置于何处加热开水呢?况且炉底无任何火烤烟薰的痕迹。

另外,炉底银片外折与腹壁铆接,炉身六曲内以银片相互铆接,大量应用铆接技术,炉体封闭较差,又怎能盛水而去烹茶呢。还有,香炉与地宫出土的其它茶具,不是一个人供奉,肯定不是配套的茶具。

香炉盖面呈半球形,上半部镂空,模冲成两层莲瓣,盖顶以三层银片做成的仰覆莲瓣承托镂空的宝珠形莲蕾,其形制与地宫出土的鎏金卧龟莲花纹五足朵带银薰炉④,象首金刚铜薰炉基本相近,唯前者是壸门高圈足,后者是五个兽足,其用途皆同,作为薰香的香炉是无可置疑的。

二、臂钏与“随球”

在地宫后室共出土鎏金银臂钏六枚⑤,分为两式,一式两枚带有椭圆形钏面,二式四枚呈镯形,不带钏面。但《物帐碑》无有臂钏的记载。

丁福保《佛学大辞典》臂钏条记:“(物名),真言修法者臂所悬之环钏也,苏悉地供养法下曰:‘其臂钏者,作二十五金刚之结,中置一珠,两头各一。”(引文同上)环钏条:“物名,环者指之饰,钏者臂之饰。西国之俗风,菩萨像有之,涅槃经四十曰:“在额上者名之为鬘,在颈下者名之为缨,在臂上者名之为钏,在指上者名之为环。”这些记载与地宫出土实物相合,一式钏面当中嵌有宝珠,钏面及壁上饰五股吉母金刚杵,当为“二十五金刚之结。”两式钏都以吉母金刚杵为主题纹饰,应为密教(真言宗)修法者手臂上的饰品。

核查《物帐碑》,发现在唐僖宗所赐金银器中,有六枚“随求”,“新恩(唐僖宗)赐到……随求六枚,共重廿五两”。与出土的臂钏数目相符,况且都是银器,物帐凡金银器都记重量(唐懿宗赐香木山除外),甘五两合今1000克左右,六枚臂钏实际测重合计995克,重量亦基本相符。

“随求”为密宗菩萨名,《佛学大辞典》随求菩萨条下:“(菩萨),具名大随求菩萨,胎藏界曼陀罗中观音院之尊,观音菩萨之变身别名也。念此菩萨,诵其真言,则随众生之求愿而施与,故名随求,其真言曰随求陀罗尼,秘藏记末曰:‘大随求菩萨,深黄色,并有八臂。左上手莲华上有金轮光炎,次手梵*(上竹下夹),次手宝幢,次手索;右手五钴跋折罗,次手镑*(左钅右弁),次手宝剑,次手钺斧钩。’大钞二曰:‘理性院习云,随求,观音别名也’”。

笔者认为,随求观音多臂,这钏应是随求手臂上的装饰品,故唐人给这种密教特有器物贯以“随求”菩萨之名,以示特有和专用,所以物帐上的六枚随求,即出土的六枚臂钏。

在地宫后室秘龛中,置有用丝绸包裹的五重宝函(铁、银、檀木函、水晶椁、自玉棺),内贮佛之灵骨舍利。就在铁、银函之间。放置两颗水晶球画⑥,直径分别为5.2、3.9厘米,重量分别为196克,79克。其中小者一枚比较粗糙,上有钝器砍砸的三角形下凹裂痕,有学者给定名随球(求字加王旁),并与“和氏之璧,随侯之球”相联系,认为其为宝珠,是以宝珠的形式来供养佛祖,笔者认为,这两颗水晶球,并不是以宝贝形式而供养给佛,因它们和佛的“灵骨”同放一处,应表示“舍利子。”从目前考古发掘的佛塔出土“舍利子”的情况看,有用晶莹透明的水晶而做舍利的,以示佛涅槃后的“骨舍利。”

这两枚舍利子,还是有些来历的,唐道宣《集神州三宝感通录》卷一,扶风阿育王寺塔条下记:“显庆四年(659)九月,内山僧智琼,弘静见追入内,语及育王塔事,年岁久远,须假弘护……请更出之。上(高宗)曰:‘能得舍利,深是善因,可前至塔所七日行道,祈请有瑞,乃可开发’。即给钱五千,绢五十匹以充供养。琮与给使王长信等十月五日从京旦发,六日逼夜方到,琮即入塔内专精苦到行道,久之末有光现,至十日三更,乃臂上安炭就而烧香,懔励专注曾无异想。忽闻塔内像下震裂之声,往观乃见瑞光流溢,霏霏上涌,塔内三像足各各放光,赤白绿色缠绕而上,至于衡桶合成帐盖。琮大喜,踊将欲召僧。须臾既久,光盖渐歇冉冉而下,去地三尺不见,群僧方知圣隐。即召来使同覩瑞相,既至像所,余光薄地,流辉布满。赫奕润滂,百千种光若有旋转,久方没尽。及旦看之,获舍利一枚,殊大于粒,光明鲜洁,更细寻视,又获七枚,总置盘内。一枚独转绕余。舍利各放光明,炫耀入目,琮等以所感瑞具状上闻。”

道宣所记,带有浓郁的佛教瑞应迷信色彩。至于发现的舍利是佛之瑞兆,还是智琼等人虚为制造,姑且不论,发现的八枚舍利实物,是不会存假的。这八枚舍利子,其中一枚硕大,光明鲜洁,于出土的大的水精球应是同物。那么,其余的六枚,笔者推测,唐高宗至懿宗一百多年间,曾六迎佛骨,特别是有一个武宗毁佛运动,使得法门寺遭到前所未有的劫难,“碎殄影骨,上以塞君命”。这六枚舍利子,在毁佛运动中丢失或被破坏掉,是不无可能的,出土小水精球表面砍砸的裂痕应是这一历史事实的印证。剩余的两枚,咸通年间将其重新放置地宫,并于佛之“灵骨”同等看待。

另外,秘龛中的五重宝函,时代上并不一致,其中的盝顶铁函,檀香木函,水晶椁(有破坏痕迹),以其形制风格,当属盛唐无疑,而曼荼罗坛盝顶银宝函,白玉棺则有晚唐风格。这就是说,五重宝函是凑起来的一套,于置放其余三枚佛骨舍利的宝函不同,后者都是懿宗咸通年间所造,器物的时代,形制比较一致。因五重宝函其中三重是寺院原有的(有人推测,此三重函应是高宗显庆五年迎佛骨后,高宗、武后所赐九重宝函其中三重,其余毁于“会昌法难”,这个推测是有一定道理的)。应该放置前代皇帝所奉迎的佛之“灵骨”。这两枚舍利子也是前代皇帝所奉迎的,和灵骨放在一起,并置秘龛,是顺理成章的彩。

三、香宝子、调达子、“银坛子”

在《物帐碑》上,有香宝子、调达子的记录,没有“银坛子”的记载。物帐共计香宝子四件,全是银质金花器,唐懿宗所赐,调达子两件,唐僖宗所赐,并不计重量,应不是金银器。

《物帐碑》:“真身到内后,相次赐到物一百二十二件……香宝子二枚,共重*(左廿右廿)五两。……银金花供养器物共*(左廿右廿)件枚只对……香宝子二枚,已上计银一百七十六两三钱。”前两件香宝子重四十五两,合今1800多克,这个重量与两件“鎏金人物画银坛子”⑧基本相符,两件坛子实测重量为1788克。后两件香宝子,因是四十件银器合称重量(下文再论),古今的重量换算也基本相符,实际上就是现定名的两件“鎏金银伎乐纹调达子⑨。

两件“银坛子”与“调达子”,器形上大同小异,纹饰均有晚唐作风,纹饰内容有浓郁的佛教色彩,所以,它们应是同期制造的专为供养佛祖用的同类器物,即物帐上所记“香宝子”,是用来贮存或调配香料的器具,并非茶具中的贮盐或贮茶器。另外一点值得一提,法门寺地宫出土的一套茶具,如笼子,茶槽、碾、罗、盐台,都是唐僖宗所赐,物帐将它们列在一起,由此可见它们应是一组(套)器具,而四件香宝子是唐懿宗所赐,与这套茶具肯定没有任何关系,应不属茶具类。

现定名为“香宝子”计有两件,一件编号FD5:102,檀香木质,器身呈双层椭圆形棱台,上台小,下台大,台面隆起,棱台中部有椭圆形器腹,腹腔亦为双层棱台,而较器身要小,器胎木质,外包较厚的鎏金银箔一层。器口周围台面上饰鸳鸯蔓草纹,二层台面口饰球璐纹,中心有蕊,衬鱼子底,二台立沿饰大球璐纹,衬鱼子底。器底饰双鸭、蜀葵、蔓草,边饰莲瓣一周。腹腔底为椭圆形水晶板,周嵌扇形玉石六枚。高2.8,长17.2,宽8.4、口长5.2,深2.6厘米。重222克,另一件编号FD5:103,形制同上,纹饰有别,沿饰莲瓣一周,立沿饰团花鱼子纹。台面四角饰四只摩羯鱼,器口两边有二团花,底衬以水波纹。台面周围饰莲瓣一周。高2、长宽17.3X10.2,口长宽6.2X4.7厘米,重148克。这两器与物帐上的香宝子都是银质金花器及件数,重量均不相符合。

《物帐碑》记:“新恩(僖宗)赐到……影水精枕一枚,七孔针一,骰子一对,调达子一对(着重号笔者加),棱函二……”,僖家所赐的调达子两件,不列入金银器项下,并不计重,这与物帐的记帐方式是一致的。这就可以肯定调达子绝非银质金花器,所以把它于枕,针,骰子,银棱木函等“杂器”列在一起。

《佛学大辞典》提婆达多条:“(人名),又作提婆达兜,褅婆达多,地婆达多,地婆达兜,调婆达多,调达,达兜。释曰天热,天授。斛饭王之子,阿难之兄,佛之从弟也。出家学神通,身具三十相,诵六万法藏,为利养造三逆罪,生坠于地狱。但其本地为深位之菩萨,于法华受天王如来之记别。释迎谱六曰:由中本起经云,调达,又云提婆达多,齐云天热。以其生时人天心皆忽警热故,因以名……法华义疏九曰:提婆达多,是斛饭王子,提婆此翻为天,达多言热。以其生时诸天心热故,名天热,所以然者。诸天知其造三逆罪破坏佛法,见其初生心生热恼故,因以名。”

由上引文知,“调达”是菩萨名,释迎牟尼从弟,阿难之兄,因生前为利养而造三逆罪被打入地狱,后又成佛,在佛教故事中,有关“调达”成佛故事,多以“利养乞食”有关。《十二游经》曰:“调达四月七日食时生,身长一丈五尺四寸”。《佛教大辞典》提婆为利养学神通条;(故事),有四说……毘奈耶破僧事十三日:提婆达多未得圣果时世饥荒,乞食难得,有诸神通者或往他州,或往天取食。提婆达多见之,欲得神通,诣佛清教,佛知彼起逆罪,劝三学不教通法,提婆去往*(左忄右乔)陈如乃至五百上座请教,诸比丘知佛意,亦不教。更去诣十方迦叶,彼不知佛圣意,即教之,达多受其教而得神通”。《提婆五法》:“今提婆所立五法……一粪扫衣,二常乞食,三一坐食,四常露坐,五不受盐及五味。”

由于调达菩萨,同“利养乞食”有着不解之缘,要乞食,必须有乞食的器具,在佛教僧徒心目中,调达菩萨的标志就是乞食的用具,这个乞食用具就代表了调达菩萨,与普贤菩萨必须骑大象,文殊蒂萨必须骑雄狮本同一理。所以地宫出土的两件定名为“香宝子”的器物,应该是调达用以乞食器具,唐人贯以“调达子”的名子。

四、“银灯”释疑

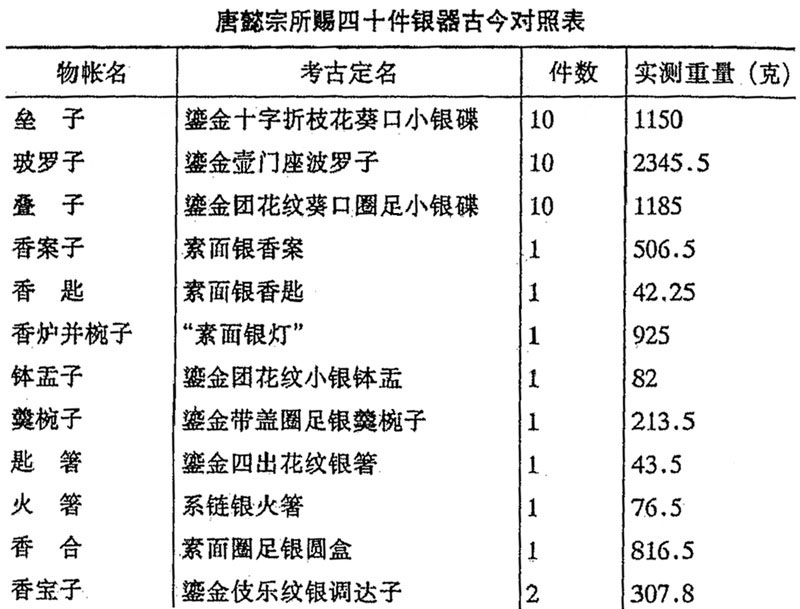

《物帐碑》记录唐懿宗所赐金银器中,有四十件银质供养器,“银金花供养器物共*(左廿右廿)件枚只对内,垒子一十放,玻罗子一十枚,曡子一十枚,香案子一枚,香匙一枚,香炉一副并椀子,钵盂子一枚,羹椀子一枚,匙箸一副,火箸一对,香合一具,香宝子二枚(上文所论证的“鎏金伎乐纹调达子”),已上计银一百七十六两三钱”。为了行文方便和便于对照,将这四十件银器列成古今对照表(见图)附后。

在这四十件银器中,有一件“香炉并椀子”于出土实物没有对上号。但物帐上却没有“银灯”的记载。详细查验器物,有两件器物是“带椀子”的,一是鎏金带盖圈足银羹椀子⑩,二是“素面银灯”(11)。而《简报》所谓的“银灯”,实际上应该是物帐上所记的“香炉并椀子”,根据有几点:1.物帐记这件香炉带有椀子,这于“银灯”器形相符。2.四十件银器唐代合重一百七十六两三钱,折合克重数7055克左右,而四十件银器合计实测重量与之基本相符。3.从器形上看,做为灯具,在唐代考古中从未发现这种形制的灯。实际应用亦很困难,如果点蜡烛,必须有灯芯,点油必须有流一类的设置。4.做为薰香的香炉倒有可能,地宫出土的几件香炉,炉体都是盆形或钵形,这于唐代薰香的香料是粉香相一致。所以,被定名为“素面银灯”这件器物,应改定为“素面银香炉”。

五、“盘圆座银碟”的定名与物帐勘对

在地宫后室,放置一银一金宝函一套,是唐代密教高僧遍觉大师智慧轮所施奉,就在金函内装有三件考古定名为“盘圆座银碟(12)”的银器。《物帐碑》将智慧轮所施物件,载录于最后,因原碑此处腐蚀严重,字迹漫患不清,有部分字体残缺不全。所以,在有关法门寺《物帐碑》研究的论文中,对这段文字释录有很大的出入,错误之处很多。笔者根据出土实物和物帐载录,反复勘对验证,对照物帐前部分记录规律,有关字迹书写方法及笔划顺序,实物考古测重与唐代重量古今换算,参考古文献有关佛教用具名词解释等方法,将这段文字基本补齐,现摘录如下:“金函一重廿八两,银函一重五十两,银阏伽瓶四只,共重六十四两,银阏伽囗水碗一对,共重十一两,银香炉一,重廿四两(考古发倔无实物),银盐台三只,共重六两,已上遍觉大师智慧轮施。”

以上碑文勘对无误的话,那么三件盘圆座银碟应该是智慧轮所赐,“银盐台三只。”根据有三条:1.这三件盐台出土时就装在智慧轮所赐的金银函内,应是一个人所赐一套器具。2.这三件盐台的唐代重量与考古测重的三件盘圆座银碟古今换算相符,件数相等。3.地宫出土唐僖宗所赐的茶具一套,其中有一件鎏金摩羯纹蕾钮三足银盐台,(13)用途为唐代“吃茶”时贮存花椒、盐一类佐料的器具,其形制与这三件银盐台大同小异,所以,考古定名为盘圆座银碟的器具,应改定为“盘圆座银盐台”,将其归入具类。

六、银龟盒用途推测

地宫出土一件“鎏金银龟盒”,(14),为唐僖宗所施奉,《物帐碑》记:

“新恩赐到……龟一枚,重廿两。”在法门寺文物陈列中,将其归入茶具类,,其用途是贮存碾碎的茶沫或者贮存花椒,盐等佐料的器具。龟盒造形奇巧,形象逼真,栩栩如生。背甲为盖,有子口与腹腔紧密扣合,龟胫中空与腹腔相接,鼻口镂空,把它作为茶具似乎不大可能,因其腹腔内,四足处凹凸不平,胫又中空、若放茶沫,取放很不方便。如果作为熏香器,到很别致。宋洪迈《夷坚志》甲一:“徽庙(宋徽宗)有饮酒玉骆驼,大四寸、计贮酒可溶数升;香龟小如拳,类紫石而莹,每焚香以龟口承之,烟尽入其中,二器固以黄蜡,过游幸,必怀以往,去窒蜡,即*(左马右施的右边)出酒,龟吐香,禁中旧无之,或传林灵素献也。”以上引文中的“香龟”将香烟从龟口注入,用蜡封口,使用时取除涂蜡香烟即可从龟口溢出。这个香龟的用途跟“龟盒”很相似,可将香料填入龟腹,点着加盖,香烟亦可从口鼻溢出。龟自古是长寿的象征,做为佛之供养器具,龟口香烟紫绕,伊然一副佛家极乐世界图景。

注 释

①陕西省法门寺考古队《扶风法门寺塔唐代地宫发掘简报》(已下注释均称“简报”)图版陆:4《文物》一九八八年第20期。

②石兴邦,韩伟《法门寺地宫珍宝》,图5、(以下简称“珍宝”)陕西人民美术出版社。

③韩伟《从饮茶风尚看法门寺等地出土的唐代金银茶具》(已下注释均称“金银茶具”)《文物》,一九八八年第10期46页。

④《简报》图版叁:1。

⑤《简报》19页图二二《珍宝》图31。

⑥《珍宝》图56。

⑦临潼县博物馆《临潼庆山寺舍利塔基精室清理记》,《文博》1985年8期。

⑧《简报》17页,《金银茶具》图一三。

⑨《珍宝》图11。

⑩《简报》图版贰:2,《珍宝》图12。

(11)《简报》十九页图二一,《珍宝》图35。

(12)《珍宝》图36。

(13)《珍宝》图21。

(14)《珍宝》图3。

![]()