唐初旧的寺院经济体系,和当时的佃客制封建土地制度没有太大差别。当时的寺院经济主要依靠统治阶级的施舍来维系修行。但是僧人如果失宠于朝廷权贵,住持高僧圆寂,或遇灾荒战乱,寺院田产往往会被官收,或被豪强地主兼并,甚至遭自耕农蚕食。禅宗产生之后马祖道一建立丛林,开始实行农禅合一的禅林制度,从而使丛林经济极一时之盛。在此基础上,禅宗徒孙自耕自食。

禅宗丛林经济从唐代中叶以来,发展形成了田庄大地产和租佃经营的方式。最早的禅林庄园是普愿任庄主的池州南泉庄,庄园大约建于禅林经济蓬勃发展的九世纪初期。晚唐,禅林庄园逐渐增多,其中比较著名的有义存在福州的雪峰庄、智孚在信州的鹅湖庄、道膺在洪州云居山的麦庄等。日僧圆仁在《入唐求法巡礼行记》中有记载:山东赤山院每至收蔓菁萝卜时,寺中上座等职事人员尽出拣叶;如库头无柴时,院内僧侣尽出担柴,余如耕作采茶等劳动均不分贵贱,集体作务。

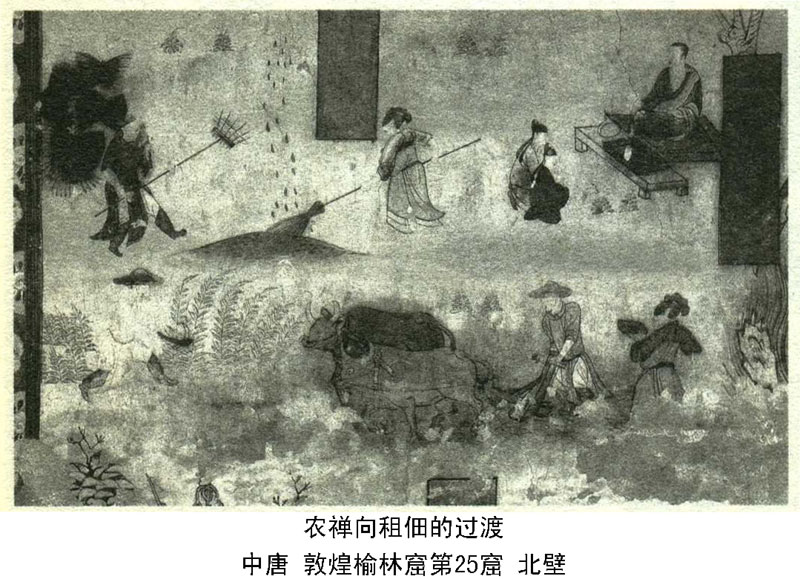

但至唐末五代,农禅结合的优良传统逐渐被冷落下去。一部分僧人不再劳动,成为禅林中的上层和尚。“均力”、“均遍”的禅林经济逐渐向寺院地主经济过渡。

![]()