“归隐”之风盛行于晋代。魏晋之后的一段时期,文人经常借隐逸的名义为自己求取功名,隐居山林成为社会风气,隐逸成为当时最引人注目的社会文化现象之一。当时隐者队伍特别庞大,根据《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》和《北史》中隐逸传所载,著名的隐士就有80多人。隐逸成为一种社会风尚,一种朝野、士庶普遍追求倚重的思想行为。

这种现象的产生主要是由于魏晋玄学盛行,在玄学无为理论的引导下,士大夫文人们多高谈玄理,不以世务婴心。回归自然,顺应自然,是山林隐士的人生理想。这也是禅宗思想的内容之一。山林之隐的生活十分艰辛,原始的禅宗思想中要求修行者做到性格恬淡,意在脱俗,要求人格独立,这种修行方式获得了士大夫的认同。他们当中有人自己劳动,自给自足;有的授徒讲学,弘扬文化。同时,他们依然注重人格的修炼,轻物质而重精神。到了东晋南朝,佛教进一步传播,并与玄学结合。禅学思想中对现实人生的否定,对出世的鼓吹,对彼岸世界的追求,与玄学“自然”、“无为”的理论有了极好的结合点,二者互相渗透融合。在玄学禅学的影响下,士大夫阶层崇玄礼佛蔚然成风,使隐逸风气更加炽盛。

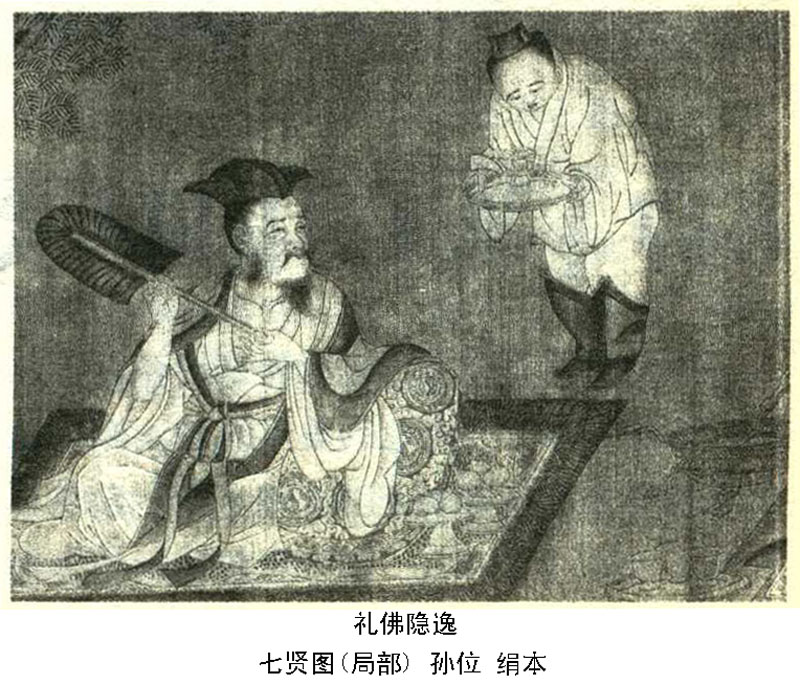

![]()