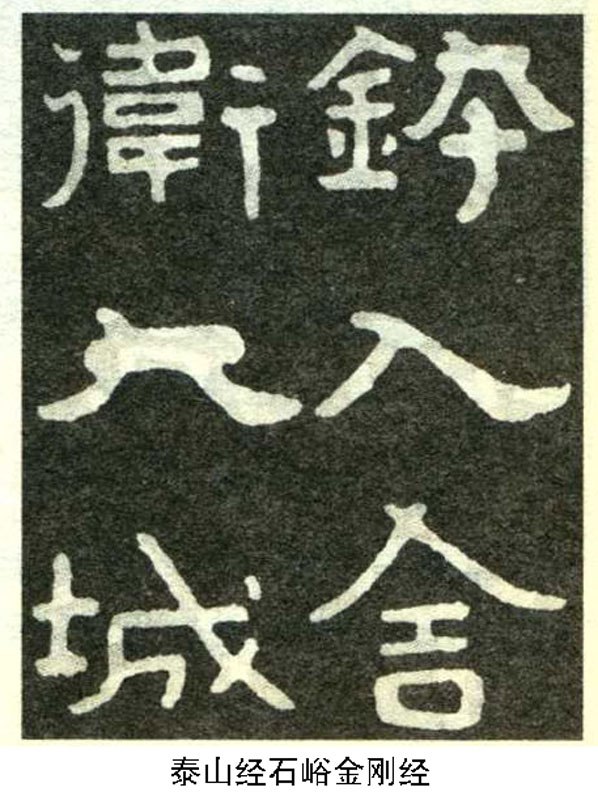

将经典文字镌刻在石头上,在我国已有很久远的历史。佛教大规模刻经是从北齐废帝乾明元年开始,后主高纬时发展成高峰,直到北朝结束。刻经的分布主要集中在两大区域:一是太行山东麓以邺城为中心的区域;另一是山东泰峄山区的洪顶山、徂徕山、泰山、水牛山、峄山、尖山、铁山、冈山和葛山。泰山经石峪金刚经刻位于斗母宫东北经石峪,是中国现存规模最大的佛经摩崖刻石。经文刻于缓坡石坪上,自东而西刻《金刚般若波罗密经》,采用后秦鸠摩罗什译本,现仅存经文41行、1069字。

在魏晋南北朝书坛上,隶楷类刻经书法历来被认为代表着一个独立存在的书法类型。这种摩崖经刻以巨大的石坪作“纸”,无任何生硬、造作之弊。用笔给人以飘中有沉、畅中有涩的感觉,线条粗细匀适,筋骨内含,主笔画浑穆、简练而富有张力。短小线条恪守含蓄的特点,讲究笔画内在的动感,而不在外形上追求多姿多彩。结体以方形居多,呈横张之势者也不在少数,显然是以隶法为基本骨架,而又吸收了楷书的某些结体特点。这种书法是受活跃的社会文化环境的影响,另外就是隶楷错变的特定阶段里,书法自身运动规律的作用。

![]()