释迦成道后,对人说法,不谈远于事实之理论,故世界之永久短暂及人之死后如何种种“不决问题”,皆不予解释(《中阿含》卷六十《箭喻经》,佛尝提出十不决问题,即世界有限无限,及人死后灵魂等等问题),盖以为纠缠于此类问题之中,于当前急须解决之问题,无所裨益也。既悯众生之痛苦,则即当追求离苦得乐之法,是以首须了解苦从何来?如何将苦消除?因此悟出“四谛”之理。宇宙一切事物之形成,决非无端而来,人生之痛苦亦然,因此悟出“十二因缘”。所谓苦,不必为饥寒贫穷之苦,所谓乐,亦并非物欲享受之乐。若然,则富贵之人可谓极乐,然而帝王亦自感其苦,故苦乐之实际,亦颇玄妙。因此,非明道之人不能得真乐,亦非明道之人不能领会真乐。明道者,看破世相,了悟诸缘,淡然自如,不为物役,自有真宰,不迷现实,不苦苦有所求,故能超脱生死,随自然而容与,与大化为一体,此即至上之乐境——涅槃。因此,悟出“三法印”。四谛、十二因缘(即缘起法)、三法印,为佛家教义之三大纲领,此释尊所亲自悟证者,其一生讲法,即依此为本,此为佛学之原理,述之如下。

一、四谛

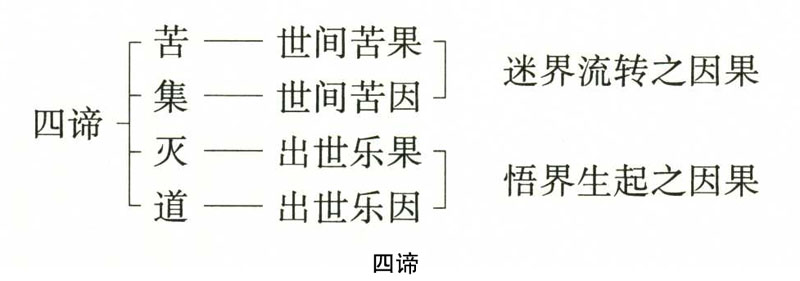

苦、集、灭、道,曰四谛,又名四圣谛,或四真谛。谛者,理也,言四项真理也,分述如下。

苦,指人世之一切苦而言,《大论》云:“众生有三种身苦:老、病、死;有三种心苦:贪、嗔、痴。”所愿者求之不得,苦;所恶者除之不去,苦;功名事业不成功,苦;成功而患失败,苦。佛家以为此世界毕竟一切苦,苦为世界之真相,此曰苦谛。

集者,聚也,集结也,招引也,又成也,言造成苦果之原因也。苦果由何招引而来?由何造成?集谛即苦之原因所在。人因“无明”(暗钝)而生出种种执著与欲望,驱使身、口、意造种种业,业即集聚而为业力,业力结集而为业果。善业有生善果之力,恶业有生恶果之力。恶果即苦果,故苦之根本原因为由无明而生妄想,由妄想而造恶业所致。现在之苦果,乃由过去之恶业所产生;现在之恶业,即产生未来之苦果。妄想、恶业为造成苦果之原因。此即为集谛。

灭者,灭除一切苦恼也,故可称为苦灭谛,此为佛家之解脱论。前二谛明现世之为苦果,与苦果生起之集因,此乃明灭除苦因苦果,所得常住安乐之涅槃。依佛之观察,生起苦果之近因为业(凡一切造作皆曰业),业乃依惑而有,将惑分而说之,即有根本原因之无明,依无明所起之妄想,依妄想所生之执著、欲望。易言之,以不知世界之真相,以现世存在之“我”为实有,由此迷惑之见而造诸恶业,结成苦果。是故欲灭除苦果,则须勿造业;欲不造业,须断除妄想;欲断除妄想,须观察世界之真相,了解本来无我之理。既知本来无我,即不起惑,不造业,轮回连锁于此断绝,生死之苦由此解脱。此即所谓灭谛。

道,即灭苦之道。道犹道路,即由灭苦而达至涅槃之道,此为佛家之实践修行论。修行之道颇多,三藏大典俱讲此道。其主要者为“八正道”,亦称八圣道,即正见、正思、正语、正业、正命、正勤、正念、正定。依此八法而修行,即可除苦断集,而证得灭苦之后所达之宁静清凉之涅槃境界,此即为道谛。

四谛之内容,可用浅显之比喻说明之:苦如人患病,集如病之原因,灭如病已痊愈,道如治病之药。人身有病,自觉其苦,既经诊断,确定病源,如接受药方如法服之,方可消灭疾苦而得康乐。芸芸众生,浮沉于孽海之中,如不厌其苦则已,如厌苦,即当本诸四谛“知苦、断集、慕灭、修道”,方能登彼岸而得解脱。

二、缘起论——十二因缘

“因缘”为佛对宇宙人生之认识,而发现之定律。何谓因缘?《楞伽经》云“一切法,因缘生”,谓一切事物皆由因缘和合而生也。凡一事一物之生,直接与以强力关系者为因,间接助以弱力者为缘。一事之生,例如某一实业之兴起,创办人之志趣与才能为因,其业务必备之条件,及为社会所需要为缘,此因缘和合,其实业乃成立。一物之生,例如种子为因,雨露农工等为缘,此因缘和合而生谷。

宇宙一切,皆为因缘关系之存在,无独立性。事物之存在,乃因缘关系之显现;事物之毁灭,即因缘关系之演变而消散。因缘似可用“关系”二字作解,易言之,一切对立现象之成立,皆有其互存之关系,离此关系,则未有能独立之事物。华严宗所论宇宙全体,要为重重无尽之缘起,即所谓由关系而成立也。此即所谓“因缘所生法”,亦即“缘起论”。约而言之,因缘可别为三层,即果由因生,事待理成,有依空立,此之谓三重因缘。

《阿含经》举佛所解释因缘之定义云:“此有则彼有,此生则彼生;无此则无彼,此灭则彼灭。”此即言宇宙一切现象,无绝对之存立,皆决非自己如此,必由因缘而生,皆依相对之依存关系而存在。依存关系分两种:一为同时者,二为异时者。异时之依存关系,即所谓“此生则彼生,此灭则彼灭”,此为因,而彼为果。同时之依存关系,即所谓“此有则彼有,无此则无彼”,此为主而彼为从。但从某一观点看,固可说此因彼果,此主彼从;如换一观点看,则果又为他现象之因,因又为他现象之果。主从关系亦然,是以不但无绝对之存在,而且无绝对之因果主从,一切俱为相对。由此言之,所谓宇宙者,由时间观之,有无数之异时因果关系;自空间观之,有无数之同时主从关系。万象纷纭,重重牵引,辗转相续,互相依赖而存在,此即宇宙自然生命之真象。

佛法之根本志趣,在开显世间有情(众生)之生死流转与还灭之实相,使众生趋向于正觉解脱,因此故缘起法主旨,为对有情而立说。兹再申述依存关系。

关于“同时依存关系”,其主要根本即主观与客观是也。佛说所谓世界毕竟指认识之主观与为对象之客观之交涉,此外固无所谓世界也。又所谓宇宙者,毕竟成立于六根六境之认识关系上,以外之境对吾人之世界毫无意义。是以无主观则无客观,无客观亦无主观,离却主观客观之关系,亦无世界。(《杂阿含》卷十三)离却我之见解,与外界之对象,则无吾人之世界。故一切事物,由于主观之认识与客观之名色相对待而成立(色指物之形体而言,名指心理活动或精神而言)。《杂阿含》卷十二取二束芦以喻“同时之依存关系”,谓:如此两根束芦,互相依倚方能植立,如是以名色为缘而有识,以识为缘而有名色,二束芦中,如取去此一,他一必仆,如取去他一,此一亦必仆。若一株芦,绝无依倚之物,不可能植立,或如蔓生之物,根本不须植立,则人即不作使之植立之想,既无使其植立之意识,则即无束芦植立之现象。主观与客观相对待相接触而成为“因缘”,但主观客观并非预先各不相关,各有现成固定之条件,双方一拍即合,盖以主观组织之自身与客观组织之自身均成立于其关系之间,主观即构成客观之一条件,客观亦即构成主观之一条件,二者分离,失却关系,则皆不成立。是以名色灭则识灭,识灭则名色灭,“此生则彼生,此灭则彼灭”,宇宙万有,皆成立于关系之互存,由此而产生因果律。

关于“异时依存关系”,盖如佛说:一切存在,皆悉为无常变迁,然无一完全断灭者,苟其因缘关系存在,则其变化亦永远继续,且其间并有一定变化法则。此中佛所陈说最有力者,为生命继续之法则。《杂阿含》卷十二佛自述其证悟生死流转与还灭解脱之过程,而发明十二因缘观。此十二因缘,即说明有情生命之现象,指出有情何以生?何以死?由无明到老死,此十二项,俱以因果连锁之关系,组织成人生之一期。其中最主要之枢纽,在识与名色,因“识有,故名色有”,此“识”即由无明行业所薰之业种识,大乘唯识学称之曰“阿赖耶识”,此识为生死之根源。兹列十二因缘如下:

1.无明——无意识之本能活动(无明为痴之异称)。

2.行——意志之活动(身行、语行、意行)。

3.识——能认识之主观要素(眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识)。

4.名色——所认识之客观要素(即五蕴,受、想、行、识四蕴为名,色蕴为色)。

5.六入——感觉之认识机关(即眼、耳、鼻、舌、身、意,亦称六处)。

6.触——即感觉(眼、耳、鼻、舌、身、意等六触)。

7.受——爱憎之感情。

8.爱——欲望。

9.取——执著。

10.有——世界及个体物理之存在。

11.生——各个体之生存。

12.老死——各个体之老死。

以上顺序十二因缘,从无明到老死,即《缘起经》所谓“无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六处(六入),六处缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老死”。依《大本缘经》倒序十二因缘,从老死说起,即所谓“从生有老死,生是老死缘。生从有起,有是生缘。有从取起,取是有缘。取从爱起,爱是取缘。爰从受起,受是爱缘。受从触起,触是受缘。触从六入起,六入是触缘。六入从名色起,名色是六入缘。名色从识起,识是名色缘。识从行起,行是识缘。行从痴起,痴是行缘。是为缘痴有行,缘行有识,缘识有名色,缘名色有六入,缘六入有触,缘触有受,缘受有爱,缘爱有取,缘取有有,缘有有生,缘生有老死。悲忧苦恼,此苦盛阴,缘生而有,是为苦集”。

佛在成道前七日悟得十二因缘,作如是想:老死及悲忧苦恼,为人生所不能免,然其由何而来?为有生命也。生命由何而来?此问题便为缘起观之出发点。人之所以生,条件虽多,然主要条件为“有”,佛家对于“有”之解释,所谓“三界有”,指器世界及有情世界(器世界指地球乃至恒星系,有情世界指人类及其他动物),必须有此世界,然后生命有所寄托。“有”从何来?“有缘取”,“取”为执著之意,苟无执著,则三界不过物理之存在,与吾人不生关系,犹如大舞厅,其中无论如何热闹,而我不愿进入,其舞厅便非我之世界。故执著从何来?乃由于有爱——欲望,欲望者,生命活动之发源也。欲望从何来?由于领受外界之现象而生爱憎之情感,故“爱缘受”。何以能领受而生情感?由于与外界接触而有感觉,故“受缘触”。必有感觉机关,始能感觉,故“触缘六入”。感觉机关以何为依存?由于五蕴和合,故“六入缘名色”。名色即生命组织之全部,名指受想行识四蕴,包含一切心理状态,识亦为四蕴之一,属于行为之一部分,但识为能认识之主观要素,故特别提出。如此“识缘名色,名色缘识”,为因缘论之主要枢机。再向上追求识之活动由何而来?由于有意志,即所谓“行”。行由何而来?由于无意识之本能活动,即所谓“无明”。

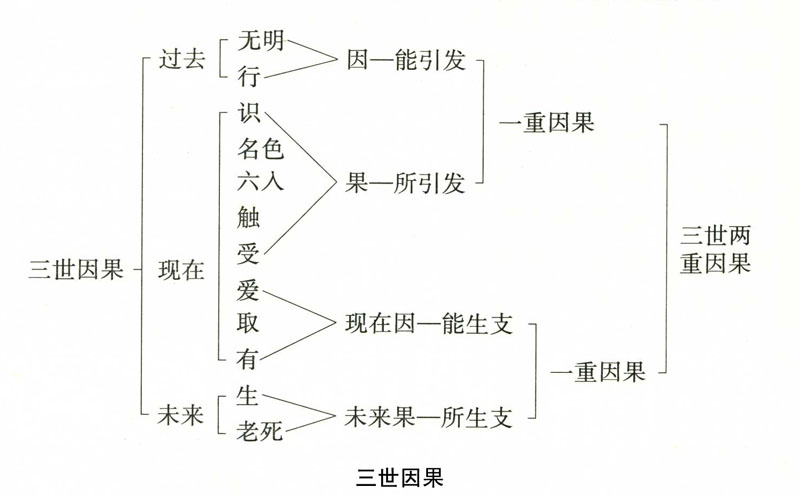

十二因缘为佛教原理之本,以为人之生命非无因而突然发生,乃由自己之意志力创造而出。现在之生命,乃由过去之“无明”与“行”所构成;而现在之识、名色、六入、触、受、爱、取、有,辗转相缘,增长无明之业力,又将造出未来之生命,于是继续有“生”,有“老死”。后之“说一切有部”阐明此理,谓之“三世两重因果”,以“无明”与“行”为前世之二因,以“识、名色、六入、触、受”为现世之五果。又以“爱、取、有”为现世之三因,以“生、老死”为来世之二果。列表如下。

十二因缘,分为能引支,所引支,能生支,所生支,故又名十二支。由三世因果观之,现世即具有一种因果关系,就藉果拓因、由因感果而言,则人之每一期生命,俱负有继往(承果)与开来(拓因)之业债,在三世业果缘起之关系中,造成如环无端、生死流转之苦。“此无故彼无,此灭故彼灭”,不造恶因,即不生恶果。众生如不厌苦则已,如厌苦,在佛家以为必须修“涅槃法”,解脱杂染(烦恼事物),方能截断孽缘相续之联系,永不坠三界苦海之中,七千卷《大藏经》,皆阐明此义者也。

三、三法印

“诸行无常”,“诸法无我”,“涅槃寂静”,称为三法印,此佛陀之重要教义。三法印是诸法实相,普遍而必然之三种理性(性者,以不变为义,本具之理体始终不变,曰理性)。印者,证也,依此三者以作印证,凡与此三者之义理相契合,便为佛法;反之,即使为佛陀所亲说者,亦为不了义法(非究竟之实义),依此为准以证明佛法,故名法印。三法印,有于“诸行无常”下加“一切皆苦”,而成为四法印者,其实无常即是苦,苦已含在无常印中,即对有情世间而言,亦无须特别言苦,而况一切事物皆属无常,皆无个体永存之理,皆必归于空寂,除有情世间而外,无所谓苦,故就一切事理而言,三法印已足矣。

三法印之内容,由广义而言,指世间一切幻化之现象。“行”之定义为大化流行,即生灭变异之意,此乃世间诸法之真象。无论自然界与生命界,无不刹那刹那流迁变异,生灭无常,沧海变为桑田,众生化为尘土,故曰诸行无常。此流迁生灭之世间诸法,不但无常住性,且亦无不变之实有性。无我之“我”,非人我对称之我,乃指有自性始终不变之实体而言,一切“无常”皆无永恒之实体,即所谓“无我”,是以宇宙万象森列毕竟还灭,归于空寂。

“缘起论”已说明世界一切为因缘和合而生,缘散则空,皆不能独立存在。已说明众生生死流迁之实相,三法印与缘起法两义相通,缘起法即可解释三法印,三法印可以为世间一切法之印证。而佛陀讲法乃为启导有情世界,使众生悟入法性而得正觉。吾人既能见到世间一切无常无我,则想到自身之无常无我更为显然。“悲欢往事成春梦,昨日少年今白头”,今日之我,已非昨日之我,明日之我又非今日之我;刹那刹那,时时在变,直变到还灭空寂而后已。故佛家以为一切法性俱空,空即为万法之真性。《老子》云“夫物芸芸,各归其根,归根曰静,静曰复命”,亦同此义。空寂既为众生之真性,如此则生不足喜,死无足悲,将生死视之淡然,如《庄子·大宗师》所谓“知死生存亡之一体”,甚至如《淮南子·精神训》所谓“生为徭役,死乃休息”。世上违道苟生之人多,法天任运,不怕死之人少。明道者不贪生,不惧死,故孔子曰“朝闻道,夕死可矣”(《论语·里仁篇》),此之谓超脱生死。能超脱生死,游心于淡,即为佛家涅槃境界。

故三法印不但解释事物之真相与普通之理性,佛家以之为修行实践之路程。三者之深义本属统一,每一法印皆能开显正觉之内容,依“无常”而悟入者,即无愿解脱门;依“无我”而悟入者,即空解脱门;依“涅槃寂静”而悟入者,即无相解脱门。三者合一而言,观现世无常而悟及无我,即能消除爱欲,而达入涅槃境界。

四、八正道

八正道,又称为八圣道。按“四谛”之法,欲灭苦必须修道,必须修此正道,始能达“灭谛”之境,修此圣道,始能进入涅槃之境。其道如下。

1.正见:因无明所生之结果对于世界与自己多为邪见,此吾人苦恼之根本所生,故第一步须作道德修养,对智识须有正见。所谓正见,即明白“四谛”之理而有正确之见解。有正见,方可助道德修养而入涅槃之境。

2.正思惟:既见“四谛”之理,而有正确之智识,又须精心思惟,使真智增长,提高道德修养旨趣,远离欲念,消除邪念,始能如孔子所说“苟志于仁矣,无恶也”。思想正当,不作恶,即可消灭烦恼。

3.正语:有正确之思想,必须付诸实施,方不落空。思想之初步实施,最易现于言论,正语即不妄语,不诽谤,不巧言蜜语,易言之,即儒家所谓“谨言”。谚云“病从口入,祸从口出”,谨言方能不招怨,不生烦恼。

4.正业:业指行为而言,正言为正思惟之初步实施,正业尤为重要。正业包括不伤生,不作一切不正之事。易言之,即儒家所谓慎行,不作恶业,即无恶果。

5.正命:命指生存而言。生活中之一切需要,当于正道求之,“守本分而安岁月,顺天理以度春秋”,不取无义之财,不求奢侈之享乐,此之谓正命。

6.正精进(正勤):此指修道之毅力而言。精者,专也,意志专一不怠,思想纯正不杂,以求进步。彼夫邪僻之徒,亦有精进之毅力,然其所进者非正道。浮浅之流,虽修正道,亦不能深入,故仍不能得道。此所谓精进者,谓发挥毅力,修养智慧,深入道境,而得正觉解脱也。

7.正念:念指身心之感受所起之念头而言。人不能不受身外事物之刺激,受到刺激,如逐物移意,心不自主,使起邪念。修道之士既有正见作方针,便能心不外驰,即所谓“不动心”,以智化情,以智导行,不受邪感,不起邪念,而从容中道。

8.正定:既能遵照前七项以修行,方能由纯真之心发生智慧,以审察事物,推断真理,不受外物之干扰。如此则心境清静,不受外界之杂染,疑虑不起,烦恼不生,此之谓正定,亦即禅定。

总上所述,释迦悟道之后,讲法首说四谛、缘起法、三法印,此为佛教三大纲领。修行之实践为八正道,八正道可约之为戒、定、慧,称为三学。由缘起法而有业与轮回、因果、五蕴诸说。佛法总在使人离苦得乐,达于涅槃境界。五蕴、三学诸说于下章述之。佛之根本教义如此,初期之佛教亦只如此。

![]()