释迦以王太子享人间之富贵尊荣,出游四门,见众生之痛苦,因同情心而想到自身之痛苦,自悯悯人,不忍再享王宫之福乐,因而破除传统之贵族思想,舍弃家国私有之观念,决心出家,以冷眼透视人间,以热情追求真理,探发解决人生痛苦之道。尝谓“为家忘一人,为村忘一家,为国忘一村,为身忘世间”(《增阿含·力品》),所谓“为身忘世”,并非逃避现世,而是忘却我所有之世间,不固执自我,不从自我之立场观察世事,始能心物对照而见真谛。其真谛要义如何?述之如下。

一、中道

婆罗门教以宇宙万物有依梵天为本体。梵天为世界最高之创造者,于诸创造中,婆罗门种特由梵天之口产出,死后则仍升为梵天界,故以尊敬梵天,祭祀祈祷为唯一大事。此将宇宙视为神秘之实在,为唯神之一元本体论。相反者,有唯物派,如“自然外道”,谓宇宙万有无因无缘而生,视宇宙为呆板固定之物体。又有“无惭外道”,亦为无神论,谓众生之罪福皆不能自主,无善无恶,不必修行,修行亦无用。犯罪而不惭愧,则不坠于恶道,惭愧即坠于地狱。就人之生命而言,婆罗门以为人有不变之灵魂,苟能善事梵天,“若众生命终,彼(神)能令生于天上”(《中阿含·伽弥经》),如此则常住不灭。相反者,以为人乃物质和合之现象,物质毁坏,即归断灭。就修养方面而言,有顺世派之极端享乐主义,有婆罗门之极端苦行主义。就因果而言,有极端之“宿命论”,有极端之“无因论”。

释迦对于以上各执一端之说皆不取,对于一切不落偏见,“离于二边,而说中道”(《杂阿含》卷十二)。

中道不偏唯物,不偏唯心,盖现世“色界”同为一切法之凭依。而了解客观之事象,则须凭主观之心灵,故佛法“色”“心”并举,似为心物二元论。然又曰“三界所有,唯是一心”(唐《华严经》卷三十一),又似为唯心论。盖客观之世界虽属实有,然须有主观之心照射之,方能现出客观之事象。而且客观世界放映到吾人之眼目中,由主观加以认识,全凭心智,由心智而变成吾人之世界。如离开心智所认识之人类世界,则虽有另一世界,亦非吾人所能想象,其世界亦与吾人无关,故佛家有万法一心之论。《般若经》卷五百六十八云“于一切法,心为善导,若能知心,悉知众法,种种世法,皆由心生”,盖离却心识,则无万象可谈。佛法以一心统摄诸法,并不落于一边,乃凭现实以启发心灵,本心灵以照见现实,此之谓“中道观”,故佛家常自称其教曰中道教。

中道犹之儒家中庸之道。中者,正而不偏;庸者,经常可行,极端一偏者必非经常之道。佛法最忌偏执,故不落断见,不落常见。既非神教论,谓神主持人之一切;亦非无因论,谓人之一切皆偶然所遇。既不主张苦行以虐待自身,亦不主张纵欲以损害性灵。佛法乃由事实以明真理,故谓宇宙一切皆由因缘而生,人之生命为五蕴和合而成,人之祸福由人之业力所自造,造何种因,便得何种果。由实际而生理想,由四谛“苦集”之实际,而生“灭道”之理想;由三法印“无常”、“无我”之实际,而有“涅槃”佳境之理想。何以祛祸?何以灭苦?何以达涅槃佳境?则全在自修。何以自修?即实践八正道。八正道可约为戒、定、慧三部,称为“三学”,学佛者即学此三者而已。

佛法本为宗教哲学,对印度旧教之说亦有所承袭,而能从实际立场破除婆罗门教幻想之“神我”说,而能以理智为基础以建立理论。生死轮回,涅槃解脱,在印度当时为公认之说,其问题在为何有轮回、如何能解脱等种种问题,佛法皆予以理智之解答。此即“中道”之教说,此即佛教之特色。

二、五蕴

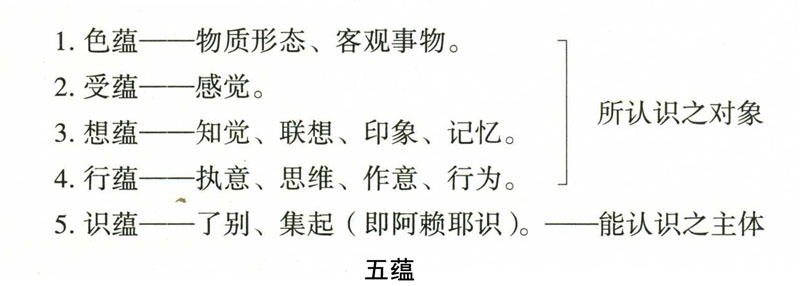

器世界,佛以地、水、火、风四大为其本质,为一切物质现象之所由出。有情世界,佛谓心物两大要素所构成。此两大要素分而言之,名曰“五蕴”。何谓五蕴?即色、受、想、行、识是也。《大乘五蕴论》云:“世尊说所有色,若过去、若未来、若现在、若内若外、若粗若细、若胜若劣、若远若近,如是总摄为一色蕴。”色蕴如此,受、想、行、识亦复如是。佛陀说法以人为对象,使人了解人之身体生理,乃由五蕴所聚合而成者也。蕴,旧译为阴,阴为积集之意,蕴为积聚之意,两意相同。凡有积聚义者,皆可名蕴。在时间相续之中,一切物质现象、客观事物,皆归之于色蕴。色为物、为身,受想行识为心,列表如下。

色蕴

色指实有之物体而言,《增阿含》卷二十八云:“此四大身,即四大所造色,是故名为色阴。所谓色者,寒亦是色,热亦是色,饥亦是色,渴亦是色。”《成实论》云:“四大实有,所以者何?”《阿毘昙》中说:“坚相是地种,湿相是水种,热相是火种,动相是风种。是故四大是实有。”此种种色分,有具体、有抽象,总括为三类,共十一种,即第一五根(眼根、耳根、鼻根、舌根、身根),第二五境(色境、声境、味境、香境、触境),第三无表色——无表色者,其物体外象不显,故名无表。例如将木石分析至极微,或将太空分析至极迥,此极微极迥本无物体。又如幻觉变现之空中花,第二月等,皆为无表色。(此乃小乘有部所说之义,大乘法相宗以为无表色非眼识之所对,而为意识之所缘,故摄之于心法,而不摄之于色处。)任何色法皆不外地、水、火、风四大要素。例如吾人之身体乃四大假合而成,骨肉筋皮发毛爪齿等,属于地大;血液涕涎便溺等,属于水大;食物之消化、体温之保持等,属于火大;肢体运动、排泄呼吸等,属于风大。吾人之根身为四大所造,色、声、香、味、触五尘,亦为四大所造,法尘中之无表色,亦为四大所造。此五根、五境及无表色之十一种,皆为物质界,故名色蕴。

受蕴

受者,领纳也,即领纳种种顺逆境界而生起之各种感受。《增阿含》卷二十八云:“受者,名觉,觉为何物?觉苦觉乐,觉不苦,觉不乐。”受之种类甚多,大致可分两系:一曰身受,即眼、耳、鼻、舌、身等五根,对境所生之感觉。二曰心受,即意识对境所生之情绪。但二者亦有连带关系,可互相影响,例如炎日炙身,则心烦;凉风拂面,则心爽。“神欢体自轻”、“痛心而疾首”,是心身之感受,可互相为用者也。总之,凡吾人心身之一切感受,皆名之曰受蕴。

想蕴

想为对外境之事物,由心理所构成之知觉与表象,易言之,即认识作用。《增阿含》卷二十八云:“云何名想阴?所谓三世共会;想亦是知,知青黄白黑,知苦知乐。”《杂阿毘昙心论》云:“想者,谓于境界能取像貌。”此所谓想,非广义之思想,此其定义,只为摄取事物之形象。所谓“三世共会”者,三世为过去、现在、未来,共会即前后共相融会而有一贯之印象,此即所谓联想作用。对事物所摄取之形象各有分别,如知青黄黑白,必已往曾见青黄黑白,而有其印象在心中,今日所见者与往日相同,乃知其为青黄黑白,此非联想不为功。吾人对境相所生之认识作用,而留取影像,乃至构成种种概念,此即所谓想蕴。

行蕴

《增阿含》卷二十八云:“云何名为行阴?身行、口行、意行,此名行阴。”又云“所谓行者,能有所成,故名为行,或成恶行,或成善行”。行之定义为造作,造作由意志指挥,意志由造作表达,有何等想法,便有何等造作,故“行蕴”兼括“想蕴”。当吾人缘种种境界时,心理活动想出如何适应或改造,然后促使行为活动以成其事,故曰“能有所成”。此即行蕴。

识蕴

识之定义为了别。《广五蕴论》云:“云何为识蕴?谓于所缘了别为性,亦名心;能采取故,亦名意。”《顺正理论》卷三云:“识为了别者,是谓总取境界相义,各各总取彼境相,各各了别。谓彼眼识,虽有色等多境现前,然惟取色,不取声等。于其自境,惟取总相。”识缘心生,了别一切,心为有情精神活动之主体,虽然眼、耳、鼻、舌、身皆有识,皆有了别作用,然眼识能识色,而不能识声。此识为意识之识,在五蕴之中,为认识作用之主体。色、受、想、行四者,皆为识蕴所变现。

小乘谓有眼、耳、鼻、舌、身意六识,大乘加以第七末那识,第八阿赖耶识,称为八识。末那识以思量为自性,与他识以了别为自性者不同,此识恒缘第八识执以为我,又为第六识之根。阿赖耶识含藏一切诸法之种子,包括心识一切法之潜能之识,其作用极广,体相甚深,为万有之基。唯识家以阿赖耶识为人生一切事物所由生起之种子功能之所在,亦即其根原之所在。

五蕴之说为说明有情世界之构成,主要者为用于人类之说明。归纳有情之蕴素为五,分而言之,有情所识之中,外界有大地山河,有自己之身体,此为色蕴。对境领受接触而发生情绪,对境摄取影像而认识清楚,对境发生意志而付于行动,此受、想、行三者,与普通心理学所谓情感、知识、意志相似,此三者为内心对境所起之活动形态,各有所职。而统一其全体作用,则以“识”为主,“识”负统率活动之责任。佛法自一般之立场,虽名五蕴全体为“名色”,然又常使名色与“识”分立,且谓依于“名色”而有“识”,依于“识”而有“名色”(《长阿含》卷十六)。自主观客观之立场言,则“识”为主观,其他四蕴为客观,总之“识”为四蕴之统一者也。

总之一切有情界,所发于内而接于外之万法现象,皆为五蕴之和合生起。《毘婆尸佛经》上云:“五蕴幻身,四相变迁。”《增阿含》卷二十七云:“色如聚沫,受如浮泡,想如野马,行如芭蕉,识为幻法。”此五蕴所集成之幻身,缘尽则散,五蕴皆空。此即“无我”论之根据,此最早佛教教理之重要处。

附注:眼、耳、鼻、舌、身意之六根,亦称为六处,因根身为生识之依处,故名处;加以色、声、香、味、触、法之六境,合称十二处;再加以六识而称为十八界。又《中阿含》卷四十二有六界说(六界即六大),亦为说明有情身体之组织,谓:有情由于地、水、火、风、空、识六大所构成者,地为骨肉,水为血液,火为热气,风为呼吸,空为种种空隙,识为精神活动之主体。六界说之意义与五蕴同。

三、业

业为造作之意,为人之活动而表现于事相者。其实“诸行”之行,亦可包括业,故佛讲法时,“业”说尚无重要地位,及《长阿含经》始特别加以发挥。心所构想曰意业或思业,将所思发出口曰语业,付之于行为曰身业,此名三业。以善恶之因,必感苦乐之果,名曰业感。《秘藏宝錀》中曰:“夫灾祸之兴,略有三种:一时运,二天罚,三业感。”善恶之行为,为苦乐之因,又称为业因。其在过去者曰宿业,现在者曰现业。

由意业而言,人之意志向某一方面活动而造成自己之特性,此特性所发出之作为,其业力可以造成自己之命运,命运之好坏,名曰业果,或曰业报。佛家谓业果业报永远不灭,但由“心能造业,心能转业”之理而言,苟能修善,则宿昔之恶业苦报,亦可转重为轻。所谓不灭,非仅自现世观之作善者流芳千古,作恶者遗臭万年而已也。业果决非以一期生命之死亡而终结,死亡为五蕴之身循物理之法则,由聚而散。生命并非物质,故人所造之业,并不因身体之死亡而消灭,既能遗传给子孙,且死亡之后,业力能驱引自己另趋一新方向,形成新生命。在心身不断之活动中,有无数业力彼此相摄、相拒、相克制、相融和,成为有情内在极复杂之潜能。现在之心身为过去某一类之业力所规定,而现在又添加新业,有占优势之业力,起而重新发展,由此一业系而移到另一业系,发展新生命,如流水之波波相次,如灯炷之焰焰相续,如此死生流转而轮回不已。

《正法念处经》有所谓十善业、十恶业。《大毗婆娑论》业蕴以“无贪、无嗔、无痴”为三善根,因生三善行;以“贪、嗔、痴”为三恶根,因生三恶行。人类群体生活,个人之行业,其利害影响自己,亦影响他人,就影响本身而言,自作自受,曰“不共业”,就影响他人而言,曰“共业”。个人之不共业,同类相摄,异类相拒,业用在不断熏增削弱中。大众之共业,更是相摄相拒,彼此辗转而构成自他间之复杂关系,及至互相推移,而引出社会之共同趋势,此即所谓“共业所感”。依共作共受之法则而言,大众之共业须大众起而改变,方能转移新运。

依业缘之流转,而有善恶报应之法则。但有人以为作善未必得福,作恶未必致祸,因而对于道德律不加重视。亦或有将为善之果,寄托于子孙之幸福,或社会之安定,或内心之愉快者,然而善人之子孙未必昌盛,贤人亦遭乱世之厄,而竟有一般人以作恶为快心者,如此则善恶报应便无法说明。惟有三世业感说,能说明“善恶到头终有报,只在来早与来迟”,使人修身励行,而不动摇善心。

四、因果

由前所讲三世因果及业力,已可得因果之大意。其实因果之律,不仅可见于人生善恶祸福之报应。宇宙万事万物之生成变化,无不受因果律之支配。一切事物现象,皆非无端而来,必有其原因。有原因,故有结果。《增阿含》阐明天人因果所述:“自然现象之生灭变化者为天然因果,所述人生之善恶报应者为人事因果。”《涅槃经》云“种瓜得瓜,种李得李”,即言作何等因,便得何等果也。又云“善恶之报,如影随形,三世因果,循环不失”,过去、现在、未来为三世,若以为前生、今生、来生其因果报应渺茫而不显明,则就一生中少年、中年、老年,或就最近期间去年、今年、明年,甚至昨日、今日、明日,亦可明因果关系。“少壮不努力,老大徒伤悲”,去年做一恶事,今年始得恶果;昨日作一善事,今日犹感愉快,此皆因果之显征。《因果经》云:“欲知过去因者,见其现在果;欲知未来果者,见其现在因。”人世事故繁杂,因果有时不能立竿见影,如响斯应,往往善人而进横祸,恶人而得幸运,因而俗人便不信因果,此大谬也!尘世难免有反常之事,但大体言之,遵道而行,方可安全,行险作恶,罪孽难逃,岂可因偶然反常之事而抹煞因果。

佛家对三世因果有精深细密之分析,因果报应之方式有三:一为现报,二为生报,三为后报。凡是今生作、今生受者,谓之现报。若是前生作、今生受,今生作、来生受者,谓之生报。至于现世行善作恶,要待后世、第三世、第四世、甚至千百年后始见报应者,谓之后报。“欲知前世因,今生受者是;欲知未来果,今生作者是。”有时现世所种之因,于现世便结果;有时过去所种之因,经过复杂之程序以后,到现在始结果;有时由于现在所加入之因,再延长到未来一世或二三世,果始熟。所以直接观察,只能得到因果之一部分,必须三世综合观察,始能见因果定律。

佛家谓:人可以掌握自己之善恶因果。善恶因果,由“业”所造成,业即行为,行为由识性所决定。识性犹如儒家所谓天性或理性,具有明善恶、知是非之力量。何种行为产生善果,何种行为产生恶果,识性自有了别,只要能不受“无明”之诱惑,破除私我之见,便不肯自造恶果,自讨苦吃。佛法所讲之净业、正因,即自己掌握因果之法。

五、轮回

如认为宇宙间有因果律,则即当承认有轮回律。轮回乃因果之演进,因果乃轮回之现象,宇宙一切事物,均为因果所支配,即均在轮回范围之中。《身观经》云“循环三界内,犹如汲井轮”,循环即轮回之解释。日月循环轮转而成昼夜,气候循环轮转而成四时。宇宙为万物之总体,万物俱在生灭转变之中,人当然亦随其规律而轮转,然说明人之生死轮回,则非易事。

业力与因果之论,虽可助轮回之解说,但吾人未能证实死后之究竟如何,只凭推测以作假设之理,立论实难。宗教家最善说三生因果、生死轮回之理。世界信宗教之人甚多,不信宗教者固不信其说,但不能做出反驳宗教确实无疑之理论,故不能抹煞宗教家之说。如以生命死后即归断灭,即无轮回之问题可谈,如谈此问题,则只可听宗教家之说。

轮回之说,不但印度古教如婆罗门之《吠陀经》已有之,中土之道教,西方之耶教,凡讲善恶因果者,皆有轮回之义。轮回即生死流转,印度古教承认轮回之事实,其所说三世轮回,皆以为有一常恒不变之自我,即所谓灵魂,往来于三界五趣中。既有常我为主体,则投胎转生,生死连续,轮回之说,便易解说。然佛法之无我论,既不承认有常恒不变之自我,亦不否认三世轮回之业果缘起,如此,则不易说明轮回之理。佛说有情以业为自体,生命为时时变化之物,有情依业而转,有情为情所缠,犹如车之依轮而行(《杂阿含》卷十四),此强调业之重要性,令人警惕。此即言:凡吾人之生命活动,均由过去积聚之种种经验而来,业即经验之积聚,业能造成人之特性,即世俗所谓“习性”,“少成若天性,习惯成自然”(《汉书·贾谊传》)。儒家言人人皆有善性,佛家言人人皆有佛性,此所谓“有”,盖言天赋所有者,即所谓本性。本性之中有善亦有恶,本性虽有善,然染于恶而作恶业,则养成作恶之习惯,遂形成作恶之性格,于是长恶不悛,受恶业之支配,反之作善亦然。然习性并非生命之主体,习性并非不可改变。“业”由欲求而起,其人虽然为恶,然其欲求忽然转变,亦可变而为善;或停止其欲求,不行善亦不作恶。操纵欲望者,为生命之主体,佛家称生命之主体曰“心识”,亦曰“识性”,谓识性永远不灭,识性与四大和合之躯命相结合,便为托胎生身而出现于现世界。当四大和合之躯命随轮转而变灭之后,识性便在轮转中再缘其他躯命而再出现于现世界,此之谓生死轮回。

关于习性之作用,小乘派只讲六识,但六识只有认识作用,若人在睡熟或闷绝、或入“无想定”之时,则六识即不起作用。然生命体并不因六识停止活动而断灭,此时执持生命者另有一物,唯识家称之曰“阿赖耶识”。在上座部论法时,即承认六识而外,尚有一恒持相续之心诚存在。《深密经》云:“此识亦名阿陀那识,何以故?由此识于身随逐执持故。”《摄论》所知依分云:“何缘此识亦复说名阿陀那识,执受一切有色身故,一切身体取所依故。所以者何?有色诸根,由此执受,无有失坏,尽寿随转。”阿赖耶识又名第八识,《瑜珈》卷五十一云“由有阿赖耶故,得有末那”。末那为第七识,前六识负了别之责,末那负思量之责,但末那必依于阿赖耶始能发生作用。阿赖耶所负之任务尤大,其名称不一,其解释亦甚复杂而微妙,玄奘法师译其义曰“藏”,谓此识能藏一切法,如仓库一般,能藏一切物,宇宙人生之一切潜能俱藏在阿赖耶识中。此识总摄一切法之种子,此识为报身之执持者,为记忆之保持者,从前生到后生之生命延续,生死轮回之流转,以至清净还灭之涅槃,皆为阿赖耶识为之导引联系。总之此识为诸法之因,为人生之本,其内容之复杂奥妙,非言语所能详。

佛法虽不承认神教灵魂之说,而其所提出之阿赖耶识,无论如何反复解说,总之与灵魂之说只有精粗之不同,其本体则无大差异,其必有一自体,方能执行其任务。大小乘学派对阿赖耶争论之问题,亦在乎阿赖耶是否有自体。既然六根之识死后便停止活动,在冥冥之中,定有一总摄诸识之机构,以主持生命之转移,此机构非佛法中之阿赖耶识莫能胜其任者(或小乘所讲之识性亦可)。然则此机构,纵谓与恒常不变之灵魂不同,亦不可谓其无自体,既有其自体,虽云幻化无常,前后变易,亦不得不谓其为无形之我,如此则与灵魂非大同而小异乎?苟非如此,则无法谈三生轮回,试看释尊所说之轮回:

“阿难!云何为世界颠倒?三世四方和合相涉,变化众生,成十二类(谓卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想等)。”

——《楞严经》卷七

“是诸众生,非破仪律,犯菩萨戒,毁佛涅槃,诸余杂业,历劫烧然,后还罪毕,受诸鬼形。若于本因,贪物为罪,是人罪贪,遇物成形,名为怪鬼……鬼业既尽,则情与想二俱成空,方于世间,与元负人,怨对相值,身为畜生。”

——同上卷八

“是故众生,心持禁戒,举身轻清,心存佛国,圣境冥观,临命终时,纯想即飞,必生天上。”

——同上

由上所述,可见佛陀对于轮回之说法,显然众生肉体死后,尚有不灭之自体,随轮回而流变。是以佛在世时,有焰摩迦比丘,谓罗汉身坏命终,即为绝无之境,不存一物。诸比丘皆斥其为邪见(《杂阿含》卷四)。佛陀曾说:苟至于圣者之地位,则前生后生之事,皆能了解。而且佛陀亦尝说人之前生,并告以死后之命运(《长阿含》卷五,《中阿含》卷五十七、五十八)。然则圣者之了解前生后生,谁使之了解?曰心性、曰识性、曰阿赖耶识,名称不同,而其本体则一。有此本体,方能为自己作主,一心不乱,正心净行,制止恶业,超出轮回,而达于清静涅槃之境。

宇宙万有之事理,人本不能尽知,即有形可凭之事物,人犹不能尽穷其理,而况生前死后之事,无所取证,何以了知?虽然孔子云“未知生,焉知死”,死后之事虽不切紧,然为人所不能不思虑之问题,若如唯物思想之断灭论,则即不谈此问题。但人既不甘心死后断灭,而希望有来生,且亦有人相信死后并不断灭,更有人意想到死后决非断灭,如此则有轮回之说。吾人推测事理,大抵以经验常识为依据,尘世日常之事,往往有出人意外、令人奇异者,而况人之死后问题既无其经验,岂可以常理推测?不可以常理推测,亦不妨有其理想。一切事物,皆先有其理想而后实现,死后之问题,虽无法实现其理想,而宗教家有其理想,此理想不可以常理解释,故宗教之理论自然可以成立,且亦确有因果轮回奇异之传说以助其说。奇异之事,虽不常见,而非绝无,宇宙奥秘真有不可思议之事。宗教教主皆为大哲,信宗教者亦不乏明智之士,既信其说,当有其理。蚕化为蛹,蛹化为蛾,彼不自知;人之三生,纵不能知,又安知死后归于断灭乎?故轮回之说,仍自成立。且其中含有道德律,大有教育意义,可以惩恶劝善,鼓舞人心向上,大有前途,确立光明之人生观,大有希望,努力于新生命之创造。

六、三学——戒定慧

八正道之内容为戒、定、慧,称为三学。戒为戒除恶行,归于道德;定为正心息欲,烦恼不生;慧为修养智力,体悟真理。依戒始能修定,依定始能修慧,发慧始能得解脱。分述如下。

戒

戒者,禁戒也;佛家修行,首先禁戒一切恶行,如同遵守国家法律一般,故称为戒律。戒律为佛家止恶修善之法律,能守戒律,始能止恶业、消烦恼,而得解脱。守戒是实证修道之表现,《遗教经》云:“汝等比丘,于我灭后,当尊重婆罗提木叉(戒律别名),当知此则是汝等大师。”可知戒律之重要。

戒之四科——律宗之戒律理论,有四科范畴,即:戒法、戒体、戒行、戒相是也。每一条戒,皆具此四科。“戒法”即佛所制之教法(律典),“戒体”为由于受戒所得防非止恶之体性(力量),“戒行”是随戒体而如法发动三业(身口意)之行为,“戒相”为持戒之德行表现。此四科为戒之本体。此中最重要者为戒体,受戒之人在受戒之时,要发誓必守戒律之言词,而在发誓时心中能生出一种力量,能策励止恶修善之行动。戒律之基本理论,乃由“业”之思想而来,盖以人之一切行为,必留存一种“业力”,以规定将来之命运。过去之行为,致成现在或未来之事象;而现在之行为,亦必支配未来之结果。此因果律之原理,即“业力”之作用,佛家以行为可分三种:“身”之行为,“口”之行为,“意”之行为。身、口两种行为,为外表行为,名曰“表业”;“意”之行为,为心中之行为,名曰“无表业”。行为之内容必须具有身、口、意(身、意或口、意)三种要素,始能成立一项具体行动。无“意”之行动,不是行为,无身、口之行动,不成法律行为(只是道德行为)。故在戒律方面,由于身、口两业(造作)能防恶,由于无表力量亦可以止恶,无表业即戒体也。

戒之种类——戒有在家出家之别,出家者又有大乘戒、小乘戒之别。大体言之,五戒、八戒为在家戒,十戒、二百五十戒为出家戒。出家戒当然较在家者严格,例如“不得贩卖、不得蓄积”,出家者有此戒,在家者则无。然有出家在家共守之戒,则杀、盗、淫、妄、酒五戒是也。五戒犹如儒家之五常,不杀生等于仁,不偷盗等于义,不淫为礼,不妄语为信,不饮酒为智,此戒律之根本。灵峰大师云:“此五戒法乃是三世佛之父,依于五戒出生十方三世一切诸佛。”故倘能精持五戒,推而广之,则可总摄一切,无所不至。佛家处世慈悲为怀,其戒律之实践,乃由积极之同情心所促使,诚愿遵守,必须遵守,如《杂阿含》卷三十七佛为稗纽多罗聚落长者说:“若有欲杀我者,我不喜;我若所不喜,他亦如是,云何杀彼?作是觉已,受不杀生,不乐杀生。”盗、淫等戒亦如是。佛称此为“自通之法”,即以己之心而通他人之心,“己所不欲,勿施于人”,与儒家所讲之“恕”道相同,启导人之自觉自发行为。

总之“戒”为佛家行为之规范,戒律之法言结集而为律藏,为佛学三藏之一。善解戒律者称为律师,佛教之派别有专以持律为主之律宗。戒律轨仪实乃任何宗派所必持者,戒律为止恶修善之法律。止恶为消极之德行,修善为积极之道德,《七佛偈云》:“诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。”戒为入道之门,功德之本,严守戒律,始能身心清净,承受无上之法味。修“定”修“慧”,其根基皆在乎持戒,故《遗教经》云“因依此成,得生诸禅定,及灭苦智慧”。

定

止心于一境、不使散动曰定,定而后能静虑、得妙悟,即所谓禅定。禅为佛教重要之学,为内心体验之修养法,此在印度《奥义书》以来已极流行。释尊出家时,曾从阿逻罗、郁陀迦等仙人讲习,故佛所说之禅定法,亦与当时一般之坐禅法无大异,即持戒、洁身净心、端坐静处、调协呼吸、制御诸根、凝注思念等等。外道之坐禅亦与佛教无异,惟外道重在得神通法,佛教则重在智慧之修养,此佛家禅与外道禅竟不同也。

禅定之本质,为离尘欲而欣心乐,欲由内心受外物之诱惑而生,能静心息虑,则可窒欲离欲。《法句经》云“我若不思汝,而汝则不生”,断除爱欲、贪欲等惑,摒除乱想,止息身、口、意三业,依于信力、念力而不退转,一心专注于此,是谓入定。人定则心境安寂,方能生慧。故佛常谓“依定发慧”。

禅定之进展分四阶段,名曰四禅定,简称四禅。禅定之实况,非言可喻,今只按经文,简述大意。

1.初禅:对于某种对象专念之中,离情欲,以纯真不二之心,专志于推断审视其义理,而达于欣悦与幸安,味于法乐之中。但此既有关于对象之分别,而又有思虑,效于表象方面尚不沉静,故名为初禅定,即指专于情意方面沉静之初位也。

2.二禅:由于初禅不退转,精勤修习,其表象方面亦静,关于对象之分别思虑已止,心定功夫到此,既制伏情意,并能制伏表象之杂乱,乃有内在愉快和平之境界,此即第二禅。

3.三禅:于此更进一步,舍离二禅所得之愉快,归于完全平静之状态,以至于正念、正智,身体意识达于轻安舒适之境,心中一片平旦之气,乃生睿智作用之初位,是名第三禅。

4.四禅:由于继续进步,正念愈坚,身体之欢愉亦灭,前者所经验之得意心理亦均舍弃,至此超越苦乐,达于忘我之境,心澄如明镜止水,洞澈清朗,而灵慧生焉,此为第四禅。

要之四禅之修练,首在克制欲念,使烦恼不生,次至表象统一,取万物一体之态度,而无彼此殊异之感。由是次第使吾人之心性超越思虑分别,超越苦乐,乃至超越物质存在以上,以达睿智朗彻之纯真精神生活,故心定一境,而得智慧之修证。

与四禅定并重者,佛陀又提出另一方式,即所谓无色界四禅定,简称四无色定,或四空定。其第三之“无所有处定”,为阿逻罗对佛所讲,第四之“非想非非想处定”,为郁(优)陀迦对佛所讲(《中阿含·罗摩经》)。佛修改采用之,与前四禅相结,称为四禅五色定,又称为四禅八定。

1.空无边处定:所谓空无边处,即勘破一切物质观念,心中隔绝色界之差别相,仅留无边之空间,行人厌患色身,心欲脱离之,于是一心念空,惟见处空无诸色相,心与无边之空相应,故名空无边处定。

2.识无边处定:心缘虚空,而处空无边,乃舍虚空而转向内界,念识之无边,摒除识中所起之差别相,心与识无边相应,故名识无边处定。

3.无所有处定:行人更观心识无所有,乃超越空间与识,以至于无一切存在之观法,心与无所有相应,故名无所有处定。

4.非想非非想处定:前三定虽在泯灭内外之差别相,以至于无一切存在之空境,然尚有“一切空”之想,故须再进至于无想亦非无想之修练功夫。又前之识无边处,是有想;无所有处,是无想。舍前者之有想,故曰“非想”,舍前者之无想,故曰“非非想”。行者于此,无所爱乐,洞彻一切空观清净无为,故谓之“非想非非想处定”。

上述四禅无色定,初以适应于个别方式而讲说,佛陀尝于种种场合分之为二,谓此两者无关系。然亦尝合为一系,由四禅进而说四无色之处,如《中阿含》卷四十二《分别观法经》,即其一例。总之此四禅四五色定,为佛教禅定法之根本。“依定发慧”,可得妙悟。依禅定而发神通,为印度宗教所公认,禅师精神集中、身心能有某等超常之经验确有其事,但此非佛教所重,佛之大弟子目犍连神通第一,而竟为外道所害。佛法重在得正觉之解脱。古宗教有许多神秘传说,并有人利用其神秘蛊惑人民作乱者,皆外道之所为。佛弟子虽有深入禅定而悟神通者,但不许用之以传布佛法,或招摇名利,非特殊情形下,不得表现。

四禅八定之功用,非亲修其道有其经验者不能知。道家之“致虚守静”,与禅相似。儒家亦有与此项类似之修养功夫:“定而后能静、静而后能安、安而后能虑、虑而后能得”(《大学》),“清明在躬,志气如神”(《礼记·仲尼燕居》)。后来理学家之“静坐”亦采取禅法,朱子自谓“少年亦曾学禅”,王阳明常端坐静心精虑,故悟《五经》之言。禅法确能生妙悟之功用,佛家之破除执我而发真智,必用禅力。

慧

慧即智慧,世间一切知识皆须有智慧始能通达。但佛家所修之慧,重在了悟佛法,故三乘共慧之要义:一面谛视一切因果事相,一面证悟无常、无我、寂灭空性。《声闻经》将谛观与证悟所得之智分为二种,称为二智:一曰“法住智”(真如之妙理,皆在诸法中住,故曰法住),二曰“涅槃智”。古德云“不依世俗智,不得第一义”,世俗智即“法住智”,第一义即“涅槃智”。依世俗智了解因果缘起等事相,方能悟得第一义智。若专重超胜之涅槃智,恐或堕于执理废事之偏失。智慧之分类,经论颇多,“二智”之说亦不一。经典中常说“三慧”,三慧之说亦不一,兹述通常所见者如下。

三慧 普通所说之三慧为:生得慧、加行慧,无漏慧(纯真无垢之智慧)。“生得慧”即与生俱来之智慧,亦即天才聪明,但此必须经良好之缘助,受教育之培养,受文化之薰陶,以及自己之生活经验等等缘助,此慧始能充分发展。“加行慧”与“生得慧”不同,此不但有高度之理解、思考、抉择等智力,而且乃依于坚固信念,经过专精笃实之行持,始能在清净心中发出之智慧,此智慧完全由于佛法加行力之启导而得。此加行慧在教典中分为三阶段,即闻、思、修三慧。“闻慧”凭与生俱来之智力,而接近善知识,多闻薰习,引入悟境,对佛法得至深之信解,此乃依听闻所成之智慧。但须知并非只能听经闻法便为“闻慧”,此乃通过内心之清净心念,所引发之特殊智慧,其对佛法之理会与抉择,非一般知识可比。“思慧”乃以闻慧为基础,而进一步加以思维、考辨,于诸法之甚深法性及因缘果报等事相,有更深之体验、更亲切之了悟,此乃思维所生之智慧。“修慧”乃依据闻、思、所成之智慧,对佛法所有之解悟,在与定心相应中,观察抉择诸法实相及因果缘起无边行相,止观双运而引发之深慧。此三慧者,“闻慧”为初步,依所闻之名言章句,以寻思理解;“思慧”渐进而为心得,对“闻慧”加以深察思考;“修慧”之特殊意义,与定相应,不依文言章句,而深察法理。此闻、思、修三慧,总名“加行慧”。经过定慧相应、止观双运之“修慧”成就,更深彻简释观照,始能引发无漏慧,又名“现证慧”,由此无漏慧断烦恼、证真理,此乃慧学之目的。统论修养智慧,必依“生得慧”,经过闻、思、修——“加行慧”之程序,始可达到慧学之目的。修习慧学,无论大小乘,皆同一道。

四依 修慧必先闻道,但从师传闻之学未必皆真实,故佛又提出“四依”:“依法不依人,依义不依语,依了义不依不了义,依智不依识”,为修学之依据。(1)假如其人为凡夫外道,而其所说契合佛法,亦可信受;假令其人现佛身之好相,而所说不合佛法,亦不可依,此为依法不依人。(2)无论口传之说,或经典所记,皆当审思考辨,以法理为主,不可以辞害旨,不可执文害义,此为依义不依语。(3)三藏中有了义经,有不了义经,义理有随真实法相而说者,如大乘所说究竟真实之理,即为了义;有曲就有情根性而说者,如小乘中之隐覆实义而为方便之说,即为不了义。了义为胜义说,不了义为世俗说,世俗说为随顺俗情而说,故不可依以为据。(4)识为妄想之心,对于六尘而起,依取相分别之识而修,徒增妄惑。智乃本心照明之德,可与法性契合,引入正觉,故曰依智不依识。——此“四依”乃对一切学问求真之要道。

修佛法目的在求解脱,而要达目的,必须有高深之智慧。慧学所明之事相,大抵首须:知善恶、知因果、知有前生后生、知有沉沦生死之凡夫、有超出三界之圣者等等。能信解此等等,即为具备世间正见(世俗慧),此为修习慧学之初步基础。要解脱生死必须更进一步,知生死乃由烦恼而来,烦恼之根本在“无明”,无明即对于诸法实相了解不真,因而起种种执著,由执著而引起一切不合理之错误行为。此“无明”之妄执,主要者为:无常执常,无我执我,不正执正,无乐执乐。众生有此颠倒妄执,乃起种种非法行为,自造恶业,而受生死苦果。因此,慧学之另一方面为“三法印”之契悟,在世间有为法中,如能体证念念生灭之无常性、众缘和合之无我性,又能了达一切虚妄不起之寂灭性,彻底悟入“三法印”,即为证得清净解脱之涅槃境界。

七、涅槃

涅槃为理想之乐境。“涅槃”一词非佛教所创,古之婆罗门及印度其他教皆以涅槃为归趣。苦行外道以人世多苦,便厌弃生命,自饿、投渊、赴火、炙身等等,以为灭绝现身,便入涅槃。顺世外道则以物欲享乐便为涅槃,故有一外道徒饱食之后,以手抚腹曰“此之谓涅槃”。

梵语“涅槃”原为消散之意,言烦恼消散也。佛家之涅槃,含义甚广。《涅槃经》卷四云:“灭诸烦恼,名为涅槃。”《大般涅槃经》云:“夫涅槃者,名为解脱。”旧译诸师译为灭、灭度、寂灭、不生、无为、安乐、解脱,唐玄奘译为圆寂。灭者,灭生死因果也;灭度者,灭生死之因果,渡生死之瀑流;寂灭者,寂有无为、空寂、安稳之义;灭者,生死之大患灭也;不生者,生死之苦果不再生也;无为者,无惑业因缘之造作也;安乐者,安稳快乐也;解脱者,解除欲界、脱离烦恼也;圆寂者,圆为圆满,一切功德圆满俱足也;寂,为寂灭,一切恶障泯灭净尽也。涅槃又包括不死、清凉、绝对安稳等义,总之为至善之乐境。任何宗教皆有其至善之乐境为信仰之目标,使信徒可于今生或来生实现之,如道教之仙界、耶稣之天国皆是也。涅槃者,佛教至善之乐境也。

“报由业感,业由惑起”,惑为邪见,邪见由于执我而起,由邪见而造恶业,恶业便纠缠自己而起烦恼。佛能通达无我,故不起邪见、不造恶业、不生烦恼。世人不能破除我见,生于现世既感苦恼,而又怕死贪生,自造罪恶,因此生死流转,永在苦中。佛家以人生一切皆苦,勘破自我,生不足喜,死不足惧,生死解脱,永断烦恼,死后灭度,不入轮回,当然可谓入涅槃。但不可误解涅槃为死亡,亦不可误会死后方有涅槃。佛在菩提树下悟道之后,已入涅槃。涅槃深妙,不可言喻,但浅而言之,罢除不合理之欲望,不受俗物之牵引,成为自由自在之人生,庶几近之。现生证得涅槃,烦恼净尽,不再有自我私欲之行为,断尽自我之妄见,即不再作纠缠生死之业,即可证未来之生死解脱。

人生之苦恼无限,约而言之,不外两种:一为身苦,即有关于生理、饥寒等等;二为心苦,如外物得失之忧烦、生死别离之感伤等等。舍利佛为那拘罗长者说“身苦、心不苦”(《杂阿含》卷五),揭示佛弟子定慧之修,达到心地明净,真慧洞彻,即有老、死最大之痛苦,亦能无所系恋而处之泰然。身体痛苦虽所难免,而定力深者亦可减轻,或者毫无痛苦。如此虽能解脱自我之“心苦”,而肉身之苦总难消息,是以涅槃有两种:一为有余涅槃,理想已超出现世,已断尽忧愁烦恼之心苦,但尚有现身存在,故名有余。二为无余涅槃,烦恼尽净,已脱轮回,现身已舍,“究竟清凉,隐没不现,故名无余”(《本事经》)。《中阿含·善人往经》谓:善人而现究竟,不再受生死,为无余涅槃,可见涅槃有不再来人世受生之意。由此而言,讵非有厌世意味?佛陀当日不忍睹众生之苦而出家,似有厌世之意,及苦修悟道之后,决不厌世,故立教说法四十五年。且佛之本愿在救众生,若入无余涅槃,而永远蛰伏不动,岂非与理不相应欤?是以大乘法相宗,分涅槃为四种。

1.本来自性清净涅槃:虽有客尘烦恼,而自性清净具无数量微妙功德,无生无灭,湛若虚空,离一切分别之相。此一切有情平等共有,言语道断,心行处灭,唯真圣者自内所证,其性本寂,故曰涅槃。

2.有余依涅槃:断尽烦恼障所显之真如也。有余依者,有漏之依身,对于所断之烦恼而谓为余。虽余此有漏之依身,而烦恼之障永为寂灭,故名涅槃。

3.无余依涅槃:出生死苦之真如也。烦恼既尽,苦果之依身亦证空寂,众苦永灭,故名涅槃。

4.无住处涅槃:是断所知障所显之真如也。所知障为智之障,二乘之人为有所知障,不了生死涅槃无差别之理,固执生死为可厌,涅槃为可欣。佛断所知障,得菩提之真知时,于生死涅槃离厌欣之情,但有大智,故住于生死;为有大悲,故不住涅槃以利乐有情,穷未来际,故曰无住处。利乐之用,虽常起而亦常寂,故谓为涅槃。

由大乘所阐明上述四种涅槃,其义方为圆满。第一种自性清净涅槃,惟真圣如佛者始能悟证,此境界不可言喻,众生虽共有之,所谓“众生皆有佛性”,然不能体悟,苟强用言语解说,而“下士闻道大笑之”、“大惑者终身不解”也。第二、第三两种涅槃,与小乘所讲者同。第四者“无住涅槃”,为针对小乘之永远寂静、绝对休息之住着涅槃而言。大乘以涅槃含有“常、乐、我、净”四德:常者,涅槃之体,恒不变而无生灭,又随缘化用常不绝,名之曰常。乐者,涅槃之体,寂灭永安,又运用自在,所为适心,名之曰乐。我有二种:(1)就体自实,名为我,如《涅槃经·哀叹品》云“若法是实是真,是主是依,性不变易,是名为我”。(2)就用自在,名为我,如《涅槃经·高贵德王品》云“有大我,故名大涅槃,大自在,故名为大我”。净者,涅槃之体,解脱一切之垢染,又随化处缘而不污,名之为净。

佛既断尽烦恼,超出苦海,得登彼岸,而达常乐我净之涅槃境界,但佛心慈悲,见芸芸众生尚在苦海之中,不忍坐视,乃发大愿心,普渡众生,并立誓谓:“斯愿不满足,我誓不成佛也!”《无量寿经》曰:“我建超世愿,必至无上道,斯愿不满足,誓不成正觉。我于无量劫,不为大施主,普济诸贫苦,誓不成正觉。我至成佛道,名声超十方,究竟靡所闻,誓不成正觉。”以此广大慈悲之怀,以救众生为安慰、为喜乐,因而不厌生死,不住涅槃,此直等于自身已超出苦海,而视众生之苦如同己身之苦,因而再跳入苦海以救一切众生同登彼岸。故曰“我皆令入无余涅槃而灭度之”,此为大乘佛法。

小乘对涅槃之义,只讲到消散烦恼、解脱当体、归于寂静、不再受生死、不再来人间、永远清净,此似乎只求独善其身。大乘则首度众生,有兼善天下之志。然能自救,方能救人,大小乘之义理仍属一贯。死后既非断灭,故死生相续,而有三生转世之理。佛既不厌生死,不住涅槃,大小乘皆言佛有法、报、化三身,大乘法相宗谓:佛有自性、受用、变化三身。自性身即法身,法身为理与智所显现,即真如之理性。受用身即报身,可分两方面言之:(1)自受用,谓如来修集无量福慧资粮,所起无边真实功德,恒自受用广大法乐。(2)他受用,谓如来转正法轮,决众疑纲,令彼受用大乘法乐。变化身即化身,谓如来随类化身,居净秽土,为安乐众生,示显种种变化事故。天台宗亦有三身说。佛有“化身”,三生之说始能确立,涅槃之义始为圆满。

总之涅槃之奥义不可言说,佛谓涅槃须自证、自知、自实现,吾人既未能自知自现,何能道其集字?而佛不住涅槃,其化身应世,吾人更无从获知。就浅解之义而言:涅槃之境为无烦恼,无挂碍,安乐清净,自由自在。佛既达此妙境,而犹不抛离尘世,说法四十余年,不厌不倦,以救众生为乐。其超世之精神,吾不能想象,其处世之精神,吾以《中庸》之语以喻之曰:“君子无入而不自得焉。”

佛法奥义有非现实常理所能比拟、所能说明者,释尊曾自言其有超乎物质之深奥经验,此种经验只赖以智慧领略,不能专恃逻辑以明了。此即说明非证实之经验,既不能依逻辑辨证而证明之,亦不能凭经验之观念与语言以解释之。易言之,须至“语言道断,栖身无寄”之时,方能领悟。此种思想之基础,使后来之佛弟子于佛陀默然不语之态度,产生形而上与“超绝论”之哲学体系。

![]()