第一项 犍度部的母体

《铜鍱律》的第二部分,名为“犍度”,内容为受“具足”、“布萨”、“安居”,以及衣、食等规制。这是以僧伽的和乐清净为理想,而制定有关僧团与个人的所有规制。在中国律师的解说中,“波罗提木叉”及其“分别”,称为“止持”;“犍度”部分,称为“作持”。“止持”与“作持”,为毗奈耶——毗尼的两大部分。“作持”部分,在不同部派的“广律”中,不一定称为犍度。以部派的传承不同,适应不同,解说不同,不免有些出入,但主要的项目与内容还是大致相同的。所以“犍度”部分,应有各部派共同依据的母体。犍度部的母体,在汉译的律典中,称为“摩得勒伽”,也就是犍度之母。

摩得勒伽,梵语Mātrkā,巴利语作Mātikā。古来音译为摩呾理迦、摩窒里迦、摩呾履迦、摩帝利伽、摩夷等。意译为母、本母,或意译为智母、戒母等。摩得勒伽,与经、律并称。“持法、持律、持摩夷”,出于《增支部》①。《中阿含》(一九六)《周那经》,作“持经、持律、持母者”②。《中阿含经》与《增支部》说到“持母者”,可见《中阿含经》与《增支部》集成的时代,与经、律鼎足而三的摩得勒伽早已存在;这是佛教的古典之一。

占有佛典重要地位的“摩得勒伽”,略有二类:一、属于达磨——法的摩得勒伽;二、属于毗尼——律的摩得勒伽。属于毗尼的摩得勒伽,铜鍱部学者觉音解说为:“摩夷者,是二部波罗提木叉。”③依据这一解说,所以《善见律》意译为“戒母”④。日译的《南传大藏经》在本文与注释中,也就意译为“戒母”、“戒本”。这是铜鍱部的新说;至于古义,无论为法的摩得勒伽,律的摩得勒伽,到觉音的时代(西元五世纪),铜鍱部学者似乎已完全忘失了!在《铜鍱律》“附随”第三章,说到:“附随”是依“两部毗崩伽(分别)”、“犍度”及“摩夷”为根据的⑤。在两部波罗提木叉分别、犍度以后,提到“摩夷”;摩夷的古义,是“波罗提木叉经”吗?这是值得考虑的!依汉译而为精审的研究,知道“波罗提木叉(经)分别”,是依“波罗提木叉经”而成立的;诸“犍度”,是依“摩得勒伽”而渐次集成的。毗尼的摩得勒伽,不是波罗提木叉,而是犍度部所依的母体。毗尼的摩得勒伽,汉译有不同部派的不同诵本。今先比对抉出摩得勒伽的组织与内容,以为犍度部集成研究的前提。

第二项 说一切有部的毗尼摩得勒伽

《萨婆多部毗尼摩得勒伽》(简称《毗尼摩得勒伽》),一〇卷,宋元嘉十二年(西元四三五),僧伽跋摩所译。顾名思义,这是萨婆多部——说一切有部的毗尼摩得勒伽(Vinaya-mātrkā)。上面曾说到,这部“摩得勒伽”,古人是作为律论的,而其实是《十诵律》的“增一法”、“优波离问法”、“毗尼诵”——后三诵的别译。比对起来,二本的次第,是前后参差的;标题残缺不全,而都有错误。《毗尼摩得勒伽》,有重复的,也有翻译不完全的。虽然名为“摩得勒伽”,而真正的“摩得勒伽”,仅是其中的一部分。所以先要比对《毗尼摩得勒伽》与《十诵律》的后三诵,以抉出真正的“摩得勒伽”部分。

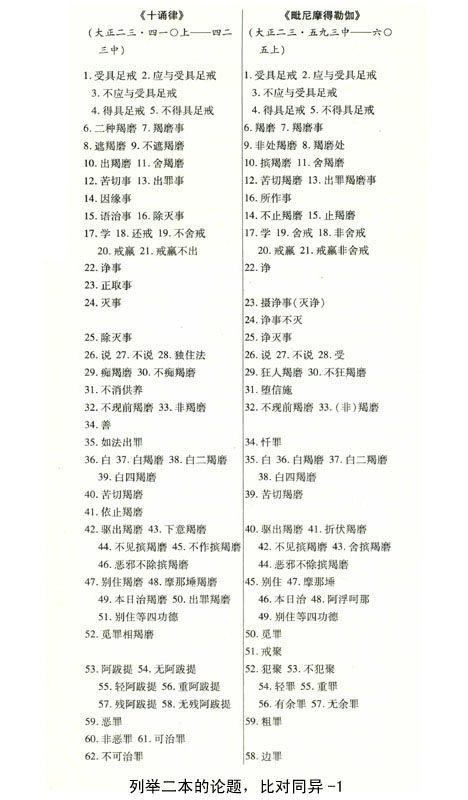

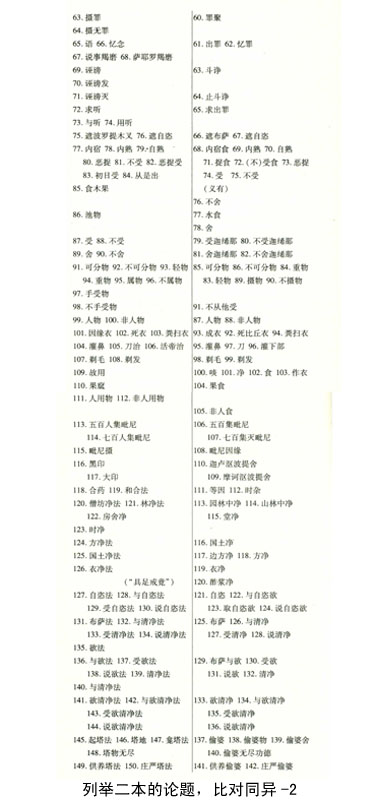

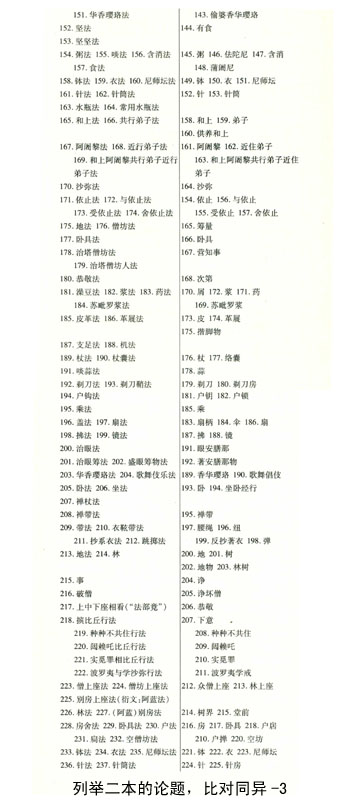

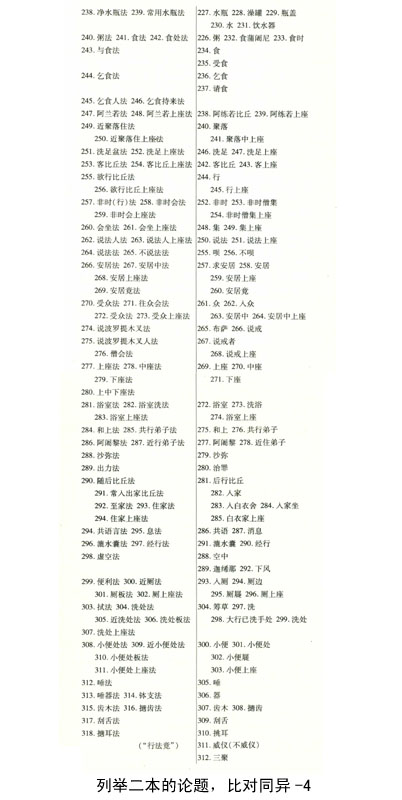

《十诵律》 《毗尼摩得勒伽》

“第八诵增一法”

Ⅰ.问七法八法 (缺)

Ⅱ.增一法…………………………七、增一法

Ⅲ.众事分——————————一、众事分

“第九诵优波离问法”

Ⅳ.问波罗提木叉———————二、优波离间波罗提木叉

Ⅴ.问七法八法————————三、优波离问事

Ⅵ.问杂事——————————六、优波离问杂事

“第十诵毗尼诵(善诵)”

Ⅶ.摩得勒伽—————————五、摩得勒伽

Ⅷ.毗尼相 (缺)

Ⅸ.毗尼杂——————————四、毗尼杂

Ⅹ.五百比丘结集品 (缺)

Ⅺ.七百比丘结集品 (缺)

Ⅻ.杂品·因缘品 (缺)

八、毗尼三处摄

九、优波离间(重出)

约内容来分别,《十诵律》的后三诵,可分为十二大段。《毗尼摩得勒伽》,可分为九段。如上文的对列,可见二部的同异了。《十诵律》Ⅰ,原题“增一法之一”;今依内容,题为“问七法八法”⑥。这部分,与义净所译的《根本说一切有部毗奈耶尼陀那》相合。《毗尼摩得勒伽》,缺。《十诵律》Ⅱ“增一法”,从一法到十法,前后二段⑦,实为第八诵的主体。《毗尼摩得勒伽》七,也有增一法⑧,与《十诵律》的后十法相近,略为增广。《十诵律》Ⅲ,原题“增十一相初”,性质与增一法不合;为阿毗达磨体裁,作种种的问答分别⑨。与此相合的,为《毗尼摩得勒伽》一、初标“毗尼众事分”,末结“佛所说毗尼众事分竟”⑩;所以今改题为“众事分”。《十诵律》Ⅳ,从“问淫第一”起,“问七灭诤法”止(11),为“优波离问波罗提木叉”。《毗尼摩得勒伽》二,与此相合,末结“优波离问分别波罗提木叉竟”(12)。《十诵律》Ⅴ,标“问上第四诵七法”,“问上第五诵中八法”(13),为“优波离问”问七法、八法部分。《十诵律》虽但标问七法、八法,末后已论到(不属八法的)破僧。与此相合的,为《毗尼摩得勒伽》三,从“问受戒事”起,“问覆钵事”止,末结“优波离问事竟”(14)。称为“问事”,与根本说一切有部,称为(十六或)“十七事”相合。《十诵律》Ⅵ,标“问杂事”(15)。与此相当的,为《毗尼摩得勒伽》六,没有标题,也是问受戒等事(16),文义略为简洁。“杂事”,是受戒等种种事。《十诵律》的第十诵,名“毗尼诵”;鸠摩罗什译为“善诵”;《大正藏》本标为“比丘诵”,是错的。“毗尼诵”可分为六段(后三段,或名“毗尼序”)。《十诵律》Ⅶ,初结“具足戒竟”;次结“法部竟”;又标“行法”,末结“行法竟”。这部分,今改题为“摩得勒伽”(17)。与此相合的,为《毗尼摩得勒伽》五,末作“佛说摩得勒伽善诵竟”(18),是“善诵”中的“摩得勒伽”。《十诵律》Ⅷ,标“二种毗尼及杂诵”,宋、元等藏本,都作“毗尼相”。广明种种毗尼,而结以“如是事应筹量轻重本末已应用”(19)。这是“毗尼”的解说,与《毗尼母经》后二卷相当;《毗尼摩得勒伽》,缺。《十诵律》Ⅸ,标“波罗夷法”,“僧伽婆尸沙”(20)。《毗尼摩得勒伽》四,与此相合(广一些)(21),标名“毗尼摩得勒伽杂事”,也就是毗尼摩得勒伽的杂事。《十诵律》的Ⅷ、Ⅸ——二段,合标“二种毗尼及杂诵”。可解说为:Ⅷ为毗尼相,Ⅸ为毗尼杂(事或杂诵)。“毗尼杂诵”部分,实与《五分律》的“调伏法”、《四分律》的“调部”相当,是毗尼的种种判例。《十诵律》Ⅹ“五百比丘结集”(22),Ⅺ“七百比丘结集”(23),《毗尼摩得勒伽》,缺。《十诵律》Ⅻ“杂品”、“因缘品”(24),与义净所译的《根本说一切有部毗奈耶目得迦》相合。《毗尼摩得勒伽》,缺。《毗尼摩得勒伽》八“毗尼三处所摄”(25),是《十诵律》所没有的。《毗尼摩得勒伽》九,从卷八到卷一〇(26),实为前“优波离问波罗提木叉”的重出。

经上来的比对,可见《毗尼摩得勒伽》虽在传诵中有少些出入,而为《十诵律》后三诵的别译本,是无可疑惑的。《毗尼摩得勒伽》的后三卷,是重复的,实际只存七卷。从次第参差,还有些没有译出而论,这是一部残本。似乎早就有所残脱,于是或者将“优波离问波罗提木叉”的初稿及治定稿,合并凑成传说中“十卷”的数目。虽然全部名为《毗尼摩得勒伽》,而唯有结为“佛说摩得勒伽善诵竟”,与《十诵律》“毗尼诵”初相同的部分,才是真正的、古传的“毗尼摩得勒伽”,而为现在要加以论究的部分。

《十诵律》“毗尼诵”初(Ⅶ),《毗尼摩得勒伽》的“摩得勒伽”,为说一切有部所传的,毗尼的“摩得勒伽”的不同译本。这一部分,《毗尼摩得勒伽》先这样说:“受具戒,应与受具戒,不应与受具足,……威仪不威仪,三聚。”(27)这是总标一切论题(母),然后一一地牒标解说。《十诵律》没有总标,只是别别地标举,一一解说。这种先标后释,正合于“摩得勒伽”的体裁。今列举二本的论题,比对同异如下:

说一切有部“摩得勒伽”的两种译本,如上所列,论题(律母)虽偶有增减,解说或小有出入,但大体上,可说是完全一致的。说一切有部的毗尼的摩得勒伽,是分为三部分的。如《十诵律》本126项下,注“具足戒竟”(28)。217项下,注“法部竟”(29)。318项下,注“行法竟”(30)。毗尼的摩得勒伽,分为三部分,也如《毗尼摩得勒伽》卷六(大正二三·六〇五上)说:

“云何三聚?谓受戒聚、相应聚、威仪聚。”

“三聚”,是摩得勒伽末了的总结。一、“受戒聚”(upa-sampadā-khandha),如上说“具足戒竟”,从最初的“受具戒”得名。这一聚,《十诵律》本为一二六项目;《毗尼摩得勒伽》本为一二〇项目。二、“相应聚”(Samyukta-khandhaka):随义类而编为一类一类的,称为相应,为古代集经、集律分类的通称。《十诵律》本为九十一项目(注名“法部”);《毗尼摩得勒伽》本为八十六项目。三、“威仪聚”(Acāra-khandha):威仪就是“行法”。《十诵律》本为一〇一项目;《毗尼摩得勒伽》本为一〇〇项目。末附“威仪”与“三聚”——两目,是这一部分及全部的总结,是《十诵律》本所没有的。说一切有部本的“摩得勒伽”大概是:初聚为一二〇项目,次聚为八〇项目,后聚为一〇〇项目。前二聚的总和(二〇〇),为第三聚(一〇〇)的一倍。在传诵中略有增减,成为现存译本的形态。

第三项 先上座部的毗尼摩得勒伽

《毗尼母经》,八卷,“失译人名,今附秦录”。“毗尼母”,是“毗尼摩得勒伽”的意译,为《毗尼摩得勒伽》的另一传本。这是属于雪山部也就是先上座部所传承的。先上座部为说一切有部的根源,所以这部《毗尼母经》,在解说上,虽然广略不同,意义也大有出入,但所解说的论题(律母),与说一切有部本,尤其是《毗尼摩得勒伽》本,极为接近!

《毗尼母经》的后二卷,初明“三处决断犯不犯”(31);次辨毗尼的五义——忏悔、随顺、灭、断、舍(32);末后别明种种的毗尼——犯毗尼、诤毗尼、断烦恼毗尼、比丘毗尼、比丘尼毗尼、少分毗尼、一切处毗尼(33)。末了总结说:“推求所犯轻重聚,及起处缘,可灭不可灭经。”(34)这与《十诵律》Ⅷ.“毗尼相”相当;《十诵律》也结说为“如是事应筹量轻重本末已应用”(35)。这是依于同一原本,不同部派的不同诵本,而一向附于毗尼摩得勒伽的。真正的“毗尼母”,是前六卷,也分为三分。标目与解说,译文偶有不明晰的地方。参照说一切有部本,条举其标释的论题(律母)如下:

一、第一分,一一九项目。

1.受具足2.得受具3.不得受具4.可得受具5.不(可)得受具

6.业(羯磨)7.应止羯磨8.不应止羯磨9.摈出羯磨10.听入僧羯磨11.呵责羯磨12.谏法13.缘事14.调伏15.舍摩陀(止灭)

16.舍戒17.不舍戒18.戒羸19.戒羸事

20.说戒法21.不说戒(此下有“说法”,应属后29.)

22.宿食大界内食(内宿内熟)23.共宿食残宿食(内熟自熟)24.残食法(受·不受)25.果26.池果

27.畜钵法28.畜衣法

29.应说30.非法说31.不应说

32.失性羯磨33.舍

34.施所堕35.羯磨36.非羯磨37.毗尼38.入僧法

39.白40.白羯磨41.白二羯磨42.白四羯磨(呵责等)43.别住44.本事45.摩那埵46.阿浮呵那

47.犯48.不犯49.轻犯50.重犯51.残52.无残53.粗恶54.浊重55.非粗恶浊重56.须羯磨57.不须羯磨58.集犯

59.谏法60.忆念61.谏时62.受谏63.止语

64.止说戒65.止自恣66.波罗提木叉67.布萨68.自恣

69.内宿70.内熟71.白手作72.自取73.残食法74.根食

75.受迦絺那衣76.不受77.舍迦絺那衣78.不舍

79.可分物80.不可分物81.重衣物82.粪扫衣83.亡比丘衣物84.养生具85.非养生具86.与得取87.不与不得取

88.应畜物89.不应畜物

90.剃发法

91.净肉92.故作受用(食)

93.合毗尼94.不合毗尼

95.人养生具96.非人养生具97.食果(净法)

98.五百结集99.七百结集100.毗尼缘101.大广说

102.和合103.不和合104.尽形受药105.寺中应可作106.寺中应畜物107.应入林108.有疮听109.大小行处110.房房中所作事111.应二指作法112.共作法113.略问114.应受不应受115.处所116.方117.随国应作118.受迦絺那衣利119.浆法

二、第二分,五十五项目。

120.夏安居法121.自恣法122.与自恣欲123.取自恣欲

124.波罗提木叉法125.取布萨欲

126.物127.谏128.可分不可分129.破僧

130.房舍131.敷具132.敷具处所133.营事

134.相恭敬法

135.苏毗罗浆136.散137.香138.杂香澡豆139.药140.浆141.不中饮酒

142.屐143.革屣144.皮145.应畜不应畜

146.杖147.络囊148.食蒜149.剃刀150.藏刀处

151.乘152.金扇153.拂154.扇155.盖156.镜

157.眼药158.眼药筒159.庄饰160.歌舞161.花鬘璎珞162.香

163.坐164.卧具165.禅带166.带167.衣钩纽168.擘抄衣

169.稚弩170.地法171.树

172.斗诤言讼173.破(僧)174.和合

三、第三分,六十五项目。

175.去176.去上座

177.非时入聚落178.非时集179.非时上座集法

180.法会181.法会上座182.说法者183.说者众上座

184.语法185.不语法

186.养徒众法

187.入大众法188.众主法189.众中说法上座法

190.说戒191.布萨192.受安居时筹量法193.受安居法194.安居中上座法195.安居竟事

196.众197.入僧法198.入僧中坐法199.上座法200.中座法201.下座法202.一切僧所应行法

203.浴室法204.入浴室洗法205.浴室上座所作法

206.共行弟子共宿弟子奉事和尚阿阇梨法207.和尚阿阇梨畜弟子法208.沙弥法

209.前行比丘法210.后行比丘法211.为檀越师212.入檀越舍213.入坐法214.入家中上座法

215.语言法216.道行中息217.失依止218.舍法

219.经行220.经行舍221.然火222.小便处223.洗足器224.熏钵炉

225.虚空226.出气227.扫地法228.食粥法

229.上厕法230.厕筹法231.上厕用水法

232.嚼杨枝法233.涕唾法234.擿齿法235.去耳垢法236.刮舌法237.小便法

238.行法非行法

如上面列举的论题(律母),与说一切有部的摩得勒伽(二本),显然是出于同一原本,而各为不同的解说。《毗尼母经》(119)“浆法”下注“初一分竟”(36),与《十诵律》本注“具足戒竟”的地位相合。《毗尼母经》第六卷末说“第三事竟”(37),可见《毗尼母经》与说一切有部本相同,也是分为三分的。在三分中,第一分与说一切有部本最相近。(67)“内宿”到(74)“根食”,上二本相当;但别有(22)“宿食”到(26)“池果”,似乎是错简的重译。第二分中。《毗尼母经》较简略。以《毗尼摩得勒伽》为例(121)“自恣”到(136)“说欲清净”,共十六项目;而《毗尼母经》从(121)“自恣法”到(125)“取布萨欲”,仅略为五项。此下《毗尼摩得勒伽》有“偷婆”类,“有食”类,“钵、衣”类,“依止”类,“和上、弟子”类,从(137)到(164),共二十八项目,都是《毗尼母经》所没有的。《毗尼母经》第三分中说;“共行弟子、共宿弟子,奉事和尚、阿阇梨,和尚、阿阇梨畜弟子法,此皆如上文所说。”(38)但上文并没有说到,可见第二分中,应有和尚、弟子法,而是脱落了。第三分中,《毗尼摩得勒伽》(207)“下意”起,(243)“客上座”止,共三十六项目,而《毗尼母经》也没有。“闼赖吒”、“实觅罪”、“与学”等,《僧祇律》本也有,所以这大概是《毗尼母经》脱落了的。现存的《毗尼母经》,除译文标释不大分明,缺两大段外,原文的标题与说一切有部本是很接近的。

《毗尼母经》与说一切有部的二本比对起来,与《毗尼摩得勒伽》本更近。如(119)“浆法”,与《毗尼摩得勒伽》的(120)“酢浆净”;(226)“出气”,与《毗尼摩得勒伽》的(292)“下风”;(238)“行法非行法”,与《毗尼摩得勒伽》的(311)“威仪不威仪”,完全相合,而是《十诵律》本所没有的。又如(152)“金扇”,(154)“扇”——二事;《毗尼摩得勒伽》也立(183)“扇柄”与(185)“扇”为二,《十诵律》本但立(197)“扇法”为一事。《毗尼母经》的标目,与《毗尼摩得勒伽》无疑是更接近的。

第四项 大众部的毗尼摩得勒伽

大众部的《僧祇律》,曾说到“诵修多罗,诵毗尼,诵摩帝利伽”(39)。与修多罗、毗尼并立的摩帝利伽,显然为摩得勒伽的异译。在《僧祇律》中,并没有说到摩帝利伽是什么。然依说一切有部及先上座部的“毗尼摩得勒伽”去观察,确信《僧祇律》的“杂诵跋渠法”、“威仪法”,与摩得勒伽相当;这就是大众部所传的“毗尼摩得勒伽”。《僧祇律》先明“比丘律”(bhiksu-vinaya),从“明四波罗夷法第一”,到“七灭诤法第八”,而后总结说“波罗提木叉分别竟”(40)。此下,“明杂诵跋渠法第九”,共十四跋渠(varga)。次明“威仪法第十”,共七跋渠。比丘尼律(bhiksunī-vinaya)的组织,也是这样。“杂跋渠法”与“威仪法”,大抵以十事结为一颂,也就是一跋渠(品)。但长行的标释,与结颂偶有几处不合(偈颂分为数事,长行或综合的解说)。今依结颂次第而条列其内容,而附注长行的不同处于下:

一、“杂诵跋渠法”,十四跋渠。

第一跋渠:

1.受具足2.不名受具足3.支满(可受具足)4.不清净(不得受其足)(41)

5.羯磨6.羯磨事7.折伏羯磨8.不共语羯磨9.摈出羯磨10.发喜羯磨

第二跋渠:

11.举羯磨12.别住13.摩那埵14.出罪15.应不应羯磨16.随顺行舍17.他逻咃18.异住19.与波罗夷学悔20.觅罪相羯磨

第三跋渠:

21.举他22.治罪23.驱出24.异住25.僧断事(42)26.田地法(43)27.僧伽蓝法28.营事法29.床褥法30.恭敬法

第四跋渠:

31.布萨法32.羯磨法33.与欲法34.说清净法(44)35.安居法36.自恣法

37.迦絺那衣法38.非迦絺那衣法39.舍迦絺那衣法40.衣法

第五跋渠:

41.看病比丘法42.药法

43.和上阿阇梨共住弟子依止弟子法44.沙弥法

45.钵法46.粥法47.饼法48.菜法49.麨法50.浆法

51.苏毗罗浆法

第六跋渠:

52.毗尼法(45)53.障碍不障碍法

54.比丘尼法

55.内宿内煮自煮56.受生肉57.受生谷58.自取更受59.皮净60.火净

第七跋渠:

61.重物62.无常物63.痴羯磨64.见不欲65.破信施

66.革屣法67.屐法68.浴法(揩身石)69.香屑法70.杖络囊法

第八跋渠:

71.蒜法72.覆钵法73.衣纽绁结法74.腰带法75.带结法(46)

76.乘法77.共床卧法78.共坐法79.共器食法80.机法

第九跋渠:

81.为杀82.肉(蒜)83.皮法84.揩脚物85.眼药86.眼药筒87.眼药筹法88.伞盖法89.扇法90.拂法

第十跋渠:

91.刀治92.灌筒法93.剃发法94.作具(剃具等)95.破僧96.和合僧

97.五百比丘集法藏98.七百集法藏99.略说毗尼

第十一跋渠:

100.毁呰101.伎乐102.香103.华

104.镜法105.担法106.抄系衣107.上树108.火法109.铜盂法110.回向法

第十二跋渠:

111.众生法112.树法113.樵木法114.华法115.果法116.种殖117.听一年(47)118.罪法119.非罪法120.治罪法

第十三跋渠:

121.灭122.灭事123.调伏124.调伏事

125.听法126.油法127.粉法128.刷法129.梳法130.簪法

第十四跋渠:

131.塔法132.塔事133.塔龛法134.塔园法135.塔池法136.枝提137.供养具138.收供养具法139.难法

二、“威仪法”,七跋渠。

第一跋渠:

1.上座布萨2.第二上座布萨3.一切僧布萨4.上座食5.第二上座食6.一切僧食

7.和上教共行弟子8.共行弟子事和上9.阿阇梨教依止弟子10.依止弟子事阿阇梨

第二跋渠:

11.床敷12.春末月治房13.夏安居治房14.安居竟治房15.客比丘治房16.旧住比丘治房17.一切尽治房

18.厕屋大便19.小便法20.齿木法

第三跋渠:

21.衣席22.帘隔障23.房舍24.涕唾25.钵龛26.粥法27.立住法28.经行法29.坐30.卧法

第四跋渠:

31.客比丘法32.旧比丘法

33.洗脚法34.拭脚法35.净水36.饮水37.温室38.浴法39.净厨40.衣法

第五跋渠:

41.阿练若比丘42.聚落比丘43.礼足44.相问讯45.相唤

46.入刹利众47.入婆罗门众48.入居士众49.入外道众50.入贤圣众

第六跋渠:

51.着内衣法52.着中衣法53.着入聚落衣法54.白衣家护衣

55.前沙门56.后沙门57.倩人迎食58.与人迎食59.乞食法60.食时相待

第七跋渠:

61.然灯法62.行禅杖法63.掷丸法64.持革屣65.尼师坛66.謦咳法67.啑法68.欠呿频申法

69.把搔70.放下风

《僧祇律》的“杂诵跋渠法”、“威仪法”,为大众部所传,有其不同的次第与内容的增减。但就大体而论,与上座部系的摩得勒伽,一望而知为出于同一的原本。如“杂诵跋渠法”的第一、第二、第三跋渠的一部分——(24)“异住”止,与《毗尼摩得勒伽》的第一分的前五十项(除26到31),内容与次第,都非常相近。又“杂诵跋渠法”的(66)“革屣法”起,(96)“和合僧”止,内容与次第,与《毗尼摩得勒伽》的(142)“屐”起,(174)“和合”止,更为一致。又如(97)“五百比丘结集”,(98)“七百结集”,(99)“略说毗尼”(《十诵律》本作“摄毗尼”,解说不同),三事是次第的,位于“杂诵跋渠法”的中间。说一切有部本、先上座部本,也都位于第一分的中间。尤其是和尚阿阇梨与弟子法,见于“杂诵跋渠法”(43),又见于“威仪法”(7—9)。说一切有部本也是这样,见于第二分与第三分。这可见原本如此,而并不是重复的。

比较起来,《僧祇律》本简略,《毗尼母经》本较广,而说一切有部本最为详广。《僧祇律》本,于“上座”事,标列为项目的,仅(1)“上座布萨”,(2)“第二上座布萨”,(4)“上座食”,(5)“第二上座食”——四项。而《毗尼母经》本,有(176)“去上座”,(179)“非时上座集法”,(181)“法会上座”,(183)“说者众上座”,(189)“众中说法众上座”,(194)“安居中上座”,(205)“浴室上座”,(214)“入家中上座”——八项。而《毗尼摩得勒伽》本,广列(212)“众僧上座”,(213)“林上座”,(239)“阿练若比丘上座”,(241)“聚落中上座”,(243)“客上座”,(245)“行上座”,(247)“洗足上座”,(249)“集上座”,(251)“说法上座”,(254)“非时僧集上座”,(259)“安居上座”,(264)“安居中上座”,(268)“说戒上座”,(274)“浴室上座”,(285)“白衣家上座”,(296)“厕上座”,(303)“小便上座”——十七项。上座部,说一切有部本条列最为详备,也就可见上座地位的特别受到重视了。又如《毗尼母经》(98)“五百结集”,(99)“七百结集”,(100)“毗尼缘”是毗尼藏略说;(101)“大广说”(说一切有部本分为“白”“黑”二类)是结集经律的取舍标准。说一切有部本相同,而《僧祇律》本却没有“大广说”。此下,《毗尼母经》自(102)“和合”起,(108)“有疮听”止;(116)“方”起,(119)“浆”止,共十一项目。《毗尼摩得勒伽》本,自(111)“等因”起,(120)“酢浆净”止,共十项,都是“净法”。这部分,《僧祇律》本没有,是值得注意的事!在七百结集时,佛教界有“十事非法”——“十事不净”的论诤。上座部系的“摩得勒伽”,在“七百结集”以下,广论“等因”、“时杂”等净法。净法,是在某种情形下,经某种手续,认为是可行的。《僧祇律》于结集时,提出净不净的标准,如卷三二(大正二二·四九二上)说:

“五净法,如法如律随喜,不如法律者应遮。何等五?一、制限净。二、方法净。三、戒行净。四、长老净。五、风俗净。”

《僧祇律》举“净法”的原则——五净,没有分别而标列于“摩得勒伽”(“杂诵跋渠”),可见“等因”到“浆净”,是上座部系所补列的。这些,《僧祇律》近于原本,上座系本,显然有增广的形迹。

然现存的《僧祇律》本,确有综合简略的地方。如“杂诵跋渠法”颂出:“布萨及羯磨,与欲说清净,安居并自恣。”(48)而长行综合前四为一“布萨法”,结说“是名布萨法、与欲法、受欲法”(49),这是综合简略的明证。与此相当的《毗尼母经》,自(120)“夏安居法”起,(125)“取布萨欲”止,共为六项。而《毗尼摩得勒伽》本,从(121)“自恣”起,(136)“说欲清净”止,共达十六项目。在这些上,“摩得勒伽”的原本,相信是近于《毗尼母经》的。总之,现存各本,都是有所增减的。

第五项 摩得勒伽成立的先后

《十诵律》“毗尼诵”的“摩得勒伽”,《毗尼摩得勒伽》的“摩得勒伽”,《毗尼母经》的前六卷,《僧祇律》的“杂诵跋渠法”、“威仪法”:如上文所说,是出于同一母体的毗尼摩得勒伽。汉译的毗尼摩得勒伽,就是这几部。此外,分别说部系的《四分律》,也一再说到经律(毗尼)以外的摩夷(Mātikā),但实际的内容不明。根本说一切有部的“律藏”,义净的传译是不完全的。据《根本萨婆多部律摄》所说“比尼得迦及本母”(50),可见《根有律》也是有“摩得勒伽”的,只是没有译出而已。

有关摩得勒伽的意义,我曾经有所论列(51)。概要地说,摩得勒伽的文体,是标目作释的;文义是“决了定义”的。法的摩得勒伽,是圣道的修持项目,如《杂事》等所说(52)。律的摩得勒伽,也是有关实行的项目,如出家受具足、布萨、安居,以及衣、食、住等僧伽规制。律的摩得勒伽,本是僧伽内部实行的法制及惯例(不成文法)。结集时,只是列举项目,附于“波罗提木叉”。但体例与波罗提木叉(成文法)不合,所以依标作释,渐成为律的另一部分——“摩得勒伽”。

摩得勒伽,起初应只是标举项目。《毗尼摩得勒伽》,在依标作释以前,列举项目,如说:“受具戒,应与受具戒,不应与受具戒,得具戒,不得具戒;羯磨,羯磨事,羯磨处,非羯磨处……”(53)而《僧祇律》在依标作释以后,结为偈颂说:“具足不名受,支满不清净,羯磨及与事,折伏不共语,摈出发欢喜……”(54)长行,或者是偈颂;在前,或者是在后,意义都是一样的,就是列举项目的摩得勒伽。如《僧祇律》“杂诵跋渠法”的第五跋渠(品),《大正藏》依高丽本,是偈颂体;而宋、元、明各本,都是长行(55)。但这些僧制项目,被称为摩得勒伽的,早就成为偈颂,偈颂是更便于忆持的。

集为偈颂的“摩得勒伽”,原型是附于“波罗提木叉”后面,后来才发展而成独立部类的。这一古老意义,应该加以说明。《僧祇律》的“波罗提木叉经”,分为“十修多罗”,从“戒序”到“随顺法”(或作“法随顺法”)。在“七灭诤法”后,别立“(法)随顺法”为一部,这是上座部系“戒经”所没有的。“随顺法”的内容,在第三章——“波罗提木叉经”中,并没有解说。现在“摩得勒伽”的性质已经明了,“随顺法”就是“摩得勒伽”的古义,也就可以进一步地来说明了。(法)“随顺法”,是汉译各部“戒经”所一致说到的,只是《僧祇律》特别提出,作为别部罢了。如:

Ⅰ.《四分戒本》:“此是佛所说,半月半月说戒经中来。若更有余佛法,是中皆和合应当学。”(56)

Ⅱ.《解脱戒经》:“此是……佛陀所说戒经,半月半月说解脱戒经中来。若更有余佛法,皆共随顺……应当学。”(57)

Ⅲ.《十诵别本》:“是事入佛经中,半月半月戒经中说。若有余学,当一心学。”(58)

Ⅳ.《五分戒本》:“是法入佛戒经中,半月半月波罗提木叉中说。及余随道戒法,是中诸大德!一心……应当学。”(59)

Ⅴ.《十诵戒本》:“是事入佛戒经中,半月半月波罗提木叉中说。及余随道戒法,是中诸大德!一心……应当学。”(60)

Ⅵ.《根有戒经》:“此是如来应正等觉戒经中所说所摄。若更有余法之随法,与此相应者,皆当修学。”(61)

这是“戒经”的“总结劝学”。总结“波罗提木叉”的八部后,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ本又举“余佛法”或“余学”;Ⅳ、Ⅴ本举“余随道戒法”;Ⅵ本举“余法之随法”来劝学。也许解说不完全相同,但在“波罗提木叉”八部外,别有应当修学的法,这是各部“戒经”一致的意见。“随道戒法”,“法之随法”,与《僧祇律》的(法)“随顺法”,显然是原文相近而传译不同。道宣解“余佛法”为:“此谓略教之别序也”(62),意指七佛的略教。所以定宾解说为:“若更有余佛法者,示余佛略也。”(63)以下是七佛略教诫,所以《四分律》是可以这样解说的。然《解脱戒经》也说“余佛法”,而七佛略教,却在“序说”中。这可见“总结劝学”中的“余佛法”,并不合于道宣的解说。《根本萨婆多部律摄》卷一四(大正二四·六一五上)说:

“若更有余者,谓是十七事等所说学法,咸应修习。言法及随法者,法谓涅槃清净无累;正行之法八圣道等,能随顺彼圆寂之处,故名随法。”

“余”与“法之随法”,《律摄》作分别的解说。“十七事”是属于毗尼的,“八圣道等”是属于法的。依《僧祇律》的解说,这是属于毗尼的,指“杂跋渠法”、“威仪法”——摩得勒伽。如说:“法随顺法者,如二部毗尼随顺者,顺行此法也。”(64)二部毗尼,是二部波罗提木叉与分别(vibhanga)。与波罗提木叉相随顺的,应随顺而行。这是波罗夷……灭诤法(八部)以外的,与结集的波罗提木叉相契合的,随顺戒经的部分。又说:“威仪者,二部毗尼随顺行,是名威仪。”(65)据此,可见“威仪法”也是属于“法随顺法”的。又如《僧祇律》卷四〇(大正二二·五四八上)说:

“世尊分别说戒序,八波罗夷、十九僧伽婆尸沙、三十尼萨耆波夜提、百四十一波夜提、八波罗提舍尼、六十四众学、七止诤法,法随顺法偈在后。比丘尼毗尼竟。”

“法随顺法偈”一句,最值得注意!在古代,僧事项目的类集——摩得勒伽,是偈颂,近于《僧祇律》中,“杂跋渠法”、“威仪法”的结颂。“法随顺法”,就是这些,是波罗提木叉以外的,却是随顺于二部毗尼的僧伽规制及威仪。所以在说波罗提木叉仪轨中,终了时也举此劝学。《十诵别本》作“余学法”,《五分戒本》与《十诵戒本》作“余随道戒法”,意义明确,与《僧祇律》相合。《僧祇律》以此为第九部,这是与上座部系不同的地方。

《铜鍱戒经》,没有第九部,也没有“更有余法”等一句。然在《铜鍱律》中,是有“随顺法”的,如“附随”(南传五·二六九)说:

“于经、律、随法、所制、随顺法,勿为无益之诤论。”

依注释(66),“经”等五事的内容为:

经(Sutta)———————二部波罗提木叉经分别

律(vinaya)——————犍度

随法(anuloma)—————附随

所制(Pannatta)————一切律藏

随顺法(ānulomika)———四大处(四大说)

《铜鍱律》“附随”,别有“经”、“随经”、“律”、“随律”(67);“法”、“随法”、“律”、“随律”(68)。“随法”、“随经”、“随律”,都解说为“四大处”(69)。《善见律毗婆沙》,有“本”、“随本”(70)。随本(Suttānuloma,即“随经”)也是解说为“四大处”的。被解说为“四大处”的“随法”与“随顺法”,似乎本为同一名词(所以解说也一样),而语音小有变化。在本书第四章第二节第二项中,说到“四大处”是依据原始结集的法律,对新传的法律予以审定,否决或采录。这是随顺于先结集的经、法、律,所以称为“随经(随顺修多罗)”、“随律”、“随法”或“随顺法”。“波罗提木叉经”,是原始结集的根本律(也称为经、法)。僧伽规制,僧伽威仪的集成,是以波罗提木叉为审决标准,也就是随顺于法(二部毗尼)的。“摩得勒伽”的(最初)类集,是比原始结集略迟的,所以被称为“随、法”。附于“波罗提木叉”终了,劝学众应该修学,这是各部律(除《铜鍱律》)所共传的,而唯有《僧祇律》的“法随顺法偈”,说得最为明确!

现存不同诵本的“摩得勒伽”,上座系是分为三分的。《毗尼摩得勒伽》,称为“受戒聚、相应聚、威仪聚”。《十诵律》注作:“具足戒”、“法部”、“行法部”。第二分与第三分,“法”与“行法”,都是称为“法”的。第一分“具足戒”,是否也称为法呢?《十诵律》本第一分,一二六项,唯(28)“独住法”,及(115)以下,有关“净法”的——“和合法”、“僧坊净法”、“林净法”、“方净法”、“土净法”、“衣净法”——称为法,其余的一一九项,都是不称为法的。第二分九十一项目,仅“塔地”、“塔物无尽”,及末后四事——“林”、“事”、“破僧”、“上中下座相看”,不称为法,其他都是称为法的。第三分,一概称为法。《毗尼母经》第一分,有八项称为法。其中(111)“应二指作法”,(112)“共作法”,(119)“浆法”,是“净法”,附于第一分的。(20)“说戒法”,(27)“畜钵法”,(28)“畜衣法”,(38)“入僧法”,《十诵律》是属于第三分的。其余的不称为法,与《十诵律》相同。《毗尼母经》的第二、第三分,标与结不大合一,或称为法,或不称为法。比对《十诵律》与《毗尼母经》,第一分除末后的“净法”外,是不称为法的。《僧祇律》的情形,也是一样。如(1)“受具足”……(24)“异住”;又(55)“内宿内煮自煮”……(65)“破信施”;又(121)“灭”……(124)“调伏事”,都没有称为法。这些,在《十诵律》是属于第一分的。(95)“破僧”……(99)“略说毗尼”,在《十诵律》中,属第一分及第二分的末后,也是不称为法的。总之,从现存的“摩得勒伽”来研究,第一分(除末后的“净法”)是不称为法的,第二分与第三分是称为法的。《僧祇律》将前二分综合简编,仍旧保持了称法不称法的固有差别。

称为“法”的第二分,“布萨”、“安居”等,都是僧伽内部有关僧伽与个人的规制;“法”只是规章制度的意思。第三分称为“行法”,或译为“威仪法”,主要为每人在行住坐卧中,以行为主的行动轨范。acāra,译为(正)行,也可译为轨则,如说:“安住具戒,善能守护别解脱律仪,轨则圆满,于微小罪见大怖畏。”这是经中最常见的“戒蕴”的文句。《瑜伽师地论》卷二二(大正三〇·四〇二中)解释说:

“云何名为轨则圆满?谓如有一,或于威仪路,或于所作事,或于善品加行处所,成就轨则,随顺世间,不越世间,随顺毗奈耶,不越毗奈耶。”

(中略行住坐卧)

“谓如有一,于其所作:若衣服事,若便利事,若用水事,若杨枝事,若入聚落行乞食事,若受用事,若荡钵事,若安置事,若洗足事,若为敷设卧具等事……名所作事。如其所应,于所应作,于如所作,即于此中如是而作。由是作故,不为世间之所讥毁,不为贤良诸正善士、诸同法者、诸持律者、诸学律者之所呵责,如是名为于所作事成就轨则。”

轨则,正就是这些“行法”或“威仪”。日译本的《沙门果经》,译“轨则圆满”为“正行精勤”(71)。约法说,是acāra——正行,行的轨范。约人说,是ācārya—阿遮梨耶,人的轨范。“瑜伽行地”与“瑜伽师地”的传译不同,也由此字而来。这一部分,称为“行法”或“威仪法”的,在说一切有部中,决定为acāra的意译。《铜鍱律》的“仪法犍度”,以vatta为“威仪”,那是部派间用语的不同了。僧伽内部的一切规制,个人的日常行动的轨范,是“法”与“行法”的意义。据此来观察不称为法的第一分,意义显然是不同了。如“羯磨”·“羯磨事”·“遮羯磨”·“不遮羯磨”·“学”·“还戒”·“不舍戒”·“戒羸”·“诤事”·“灭事”·“不消供养”·“白”·“白羯磨”·“白二羯磨”·“白四羯磨”等,主要为僧伽规制中,所有术语的解说,及内容分别。如法律中,对“人”·“自由意志”·“假释”·“假扣押”等,确定意义,或内容的分类一样。“摩得勒伽”的第一分,不是僧伽规制,是僧伽规制中,所有术语的定义与分类(这就是解说)。在僧伽制度的发展中,这部分是先集出的;但这一分的集出,意味着僧伽规制的早已存在。接着是规制——“法”的集出;又以僧伽规制,个人正行的偏重,而分为“法”与“行法”,成为三分。在这称为法与不称为法的差别中,可以看出“摩得勒伽”次第集成的情形。

在各本的“摩得勒伽”中,“五百结集”、“七百结集”,叙列在中间,这是值得注意的事!我在《印度之佛教》中,曾有所解说(72),今再略为补充说明。一、“摩得勒伽”,是僧事项目的类集。初集成的(比王舍城结集略迟),与第一分相当,为有关僧事术语的标目。末后以“五百结集”作结,表示为原始的结集,如书籍的“后记”一样。二、再结集时,约为七百结集时代。对于固有的标目,应有所整理、增列,成为第一分。在“五百结集”后,更附以“七百结集”及“毗尼摄”。当时,上座们传来的,完成的僧伽规制,也结集出来,称为“法”与“行法”。三、七百结集以后,佛教界以僧伽规制的项目为主,而进行类集的工作。等到二部分裂,大众部将第一分与第二分综合简化,展开其类集工作,而形成《僧祇律》的组织形态。上座部方面,对“摩得勒伽”,又将“四大教法”及有诤论的“净法”,附编于“七百结集”之后,成为现存三分的形态(《毗尼摩得勒伽》与《毗尼母经》的共同部分)。对于僧制类集方面,就是根据“摩得勒伽”,而类集为种种“犍度”了。这是上座部律师们的业绩!

“摩得勒伽”现存的不同诵本,关于成立的先后,应从两方面说。

一、标举项目部分:《僧祇律》二一〇目;《毗尼母经》二三八目;《毗尼摩得勒伽》三一二目,《十诵律》三一八目。上座部系的逐渐增多,由简而详,正表示了成立的先后次第。然《僧祇律》的项目,也有上座部系“摩得勒伽”所没有的。如“杂诵跋渠法”的(52)“毗尼断当事”,(54)“比丘尼法”,(100)“毁呰”,(101)“观伎儿”,(107)“上树”,(110)“回向物”。如“毗尼断当事”,是《五分律》“调伏法”等的渊源。“比丘尼法”,是《五分律》的“比丘尼法”;《铜鍱律》与《四分律》的“比丘尼犍度”;《十诵律》“杂诵”的“比丘尼法”,《根有律》“杂事”的“比丘尼法”:“犍度”的重要部分,根源于“摩得勒伽”,却是上座部系本所脱落了的。“毁呰”等与“波罗提木叉”有关;而“上树”一事,更是《僧祇律》、《铜鍱律》以外的,各部律“众学法”所共有的。所以上座系的“摩得勒伽”,对古型的“摩得勒伽”,诚然是增列得很详密,但也是有所脱落的。

二、解说部分:由于部派的师承各别,适应不一,解说的广略也大不相同。《毗尼摩得勒伽》与《十诵律》,《毗尼母经》,《僧祇律》,解说部分的数量,约为一·三·八之比。说一切有部本,项目多而解说最简,然简略并不就是古义。如《僧祇律》明“四种受具足”(73);《毗尼母经》说:比丘五种受具,比丘尼五种受具,综合而除去共同的,实为七种受具(74)。而《毗尼摩得勒伽》与《十诵律》,明十种受具足(75)。依《十诵律》而造的《萨婆多毗尼毗婆沙》,说一切有部旧义,也还是七种得戒(76)。这可见《毗尼摩得勒伽》及《十诵律》的十种受具,不但在部派中,就是在说一切有部中,也是后起的新说。所以说一切有部本的解说简略,只能说是维持“摩得勒伽”的古风,也就是维持体裁上的旧形,而并非内容都是古义的。

在律学的开展中,“摩得勒伽”的众多项目,逐渐结合而倾向于“犍度”的组合。在这点上,《僧祇律》保持“摩得勒伽”形态,而没有上座部系那样的,发展为各各独立的“犍度”。但在旧形式下,也逐渐形成新的结构。如结合“具足”、“不名受”、“支满”、“不清净”,而说“是中如法清净者,名受具足”(77),与上座系的“受戒犍度”相当。结合“别住”、“摩那埵”、“阿浮呵那”,而说“是名别住摩那埵阿浮呵那毗丘(尼的误写)摄竟”(78),与“人犍度”相当。结合“布萨”、“羯磨”、“与欲”、“说清净”,而说“是名布萨法、与欲法、受欲法”(79),与“布萨犍度”相当。又如“衣法”、“毗尼法”、“比丘尼法”、“五百比丘集法藏”等(80),都近于上座部系的“犍度”。《僧祇律》虽有类集的趋势,但始终维持众多项目,依标作释——“摩得勒伽”的形式。从渐有类集的趋势而论,现存《僧祇律》的“杂诵跋渠法”、“威仪法”的组成,应为根本二部初分,“摩得勒伽”正向“犍度”发展的初阶段。在现有律典中,《僧祇律》是这一部分的古型了。大概为阿育王的时代,当然有后来的增编部分。

至于《毗尼母经》,如卷四(大正二四·八一九下)说:

“比丘经、比丘尼经、一切犍度、摩得勒伽、毗尼增一:此五种总为毗尼藏。”

《毗尼母经》所说的“律藏”,“摩得勒伽”以外,别有“一切犍度”。别立“犍度”而又保存“摩得勒伽”,与说一切有部相同。《毗尼母经》一再说到各种犍度(81),显然这是“犍度”成立以后才完成的解说。在《毗尼母经》中,引述“尊者萨婆多说”(82),“尊者迦叶维说”,“迦叶随比丘”(83),“尊者弥沙塞说”(84),“昙无德”(85)的意见。《毗尼母经》的解说部分,已在律学“五部分流”以后。《毗尼母经》说到“白业观”(净观地)、“种性地”、“第八人地”等十地(86),与《般若经》所说相合。《毗尼母经》解说部分,应迟到西元以后。

①《增支部·四集》(南传一八·二五九),又《五集》(南传一九·二五〇——二五二),又《六集》(南传二〇·一一一——一一二)。

②《中阿含经》卷五二(大正一·七五五上)。

③《善见律毗婆沙》卷一八(大正二四·七九六下)。

④《善见律毗婆沙》卷一(大正二四·六七六上)。

⑤《铜鍱律》“附随”(南传五·一四六)。

⑥《十诵律》卷四八(大正二三·三四六上——三五二中)。

⑦《十诵律》卷四八——五一(大正二三·三五二中——三七三下)。

⑧《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷七(大正二三·六〇七上——六一〇下)。

⑨《十诵律》卷五一(大正二三·三七三下——三七八下)。

⑩《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷一(大正二三·五六四下——五六九中)。

(11)《十诵律》卷五二——五三(大正二三·三七九上——三九七上)。

(12)《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷一——二(大正二三·五六九下——五七九中)。

(13)《十诵律》卷五四——五五(大正二三·三九七上——四〇五上)。

(14)《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷三(大正二三·五七九中——五八二中)。

(15)《十诵律》卷五五(大正二三·四〇五上——四〇九下)。

(16)《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷七(大正二三·六〇五上——六〇七上)。

(17)《十诵律》卷五六——五七(大正二三·四一〇上——四二三中)。

(18)《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷五——六(大正二三·五九三中——六〇五上)。

(19)《十诵律》卷五七(大正二三·四二三中——四二四中)。

(20)《十诵律》卷五七——五九(大正二三·四二四中——四四五下)。

(21)《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷三——五(大正二三·五八二中——五九三中)。

(22)《十诵律》卷六〇(大正二三·四四五下——四五〇上)。

(23)《十诵律》卷六〇——六一(大正二三·四五〇上——四五六中)。

(24)《十诵律》卷六一(大正二三·四五六中——四七〇中)。

(25)《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷七(大正二三·六一〇下——六一一中)。

(26)《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷八——一〇(大正二三·六一一中——六二六中)。

(27)《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷五(大正二三·五九三中——五九四上)。

(28)《十诵律》卷五六(大正二三·四一四下)。

(29)《十诵律》卷五六(大正二三·四一七下)。

(30)《十诵律》卷五七(大正二三·四二三中)。

(31)《毗尼母经》卷七(大正二四·八三九上——八四二上)。

(32)《毗尼母经》卷七(大正二四·八四二上)。

(33)《毗尼母经》卷七——八(大正二四·八四二上——八五〇下)。

(34)《毗尼母经》卷八(大正二四·八五〇下)。

(35)《十诵律》卷五七(大正二三·四二四中)。

(36)《毗尼母经》卷四(大正二四·八二二中)。

(37)《毗尼母经》卷六(大正二四·八三八下)。

(38)《毗尼母经》卷六(大正二四·八三五中)。

(39)《摩诃僧祇律》卷一三(大正二二·三三四下)。

(40)《摩诃僧祇律》卷二二(大正二二·四一二中)。

(41)长行先明“四种受具足”;次广明“不名受具足”,而以“是谓不名受具足。是中清净如法者,名受具足”作结,这是合为“受具足”、“不名受具足”二事了。见《摩诃僧祇律》卷二三——二四(大正二二·四一二中——四二二上)。

(42)颂标“僧断事”,而长行作“羯磨法”,见《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四四三中)。

(43)长行别明“园田法”、“田宅法”,而总结为“是名田宅法”。见《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四四三下——四四四上)。

(44)长行标“布萨法者”,而结以“是名布萨法、与欲法、受欲法”。颂中“羯磨”似即布萨羯磨。见《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四四六下——四五〇下)。

(45)长行初标“非羯磨者”,而以“是名毗尼法”作结。见《摩诃僧祇律》卷二九——三〇(大正二二·四六四下——四七〇下)。

(46)“带结法”,颂中缺,长行中有。见《摩诃僧祇律》卷三一(大正二二·四八四下)。

(47)今依颂而分“种殖”与“听一年”为二,见《摩诃僧祇律》卷三三(大正二二·四九六中)。

(48)《摩诃僧祇律》卷二八(大正二二·四五五上)。

(49)《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四五〇下)。

(50)《根本萨婆多部律摄》卷一(大正二四·五二五上)。

(51)拙作《说一切有部为主的论书与论师之研究》第一章第三节第二项。

(52)《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷四〇(大正二四·四〇八中)。《阿育王传》卷四(大正五〇·一一三下)。《阿育王经》卷六(大正五〇·一五二上)。

(53)《萨娑多部毗尼摩得勒伽》卷五(大正二三·五九三中——五九四上)。

(54)《摩诃僧祇律》卷二四(大正二二·四二六中)。

(55)《摩诃僧祇律》卷二九(大正二二·四六四下,又注(24))。

(56)《四分律比丘戒本》(大正二二·一〇二二中)。

(57)《解脱戒经》(大正二四·六六五上)。

(58)《五分戒本》(大正二二·二〇六上)。

(59)《弥沙塞五分戒本》(大正二二·一九九下)。

(60)《十诵比丘波罗提木叉戒本》(大正二三·四七八中)。

(61)《根本说一切有部戒经》(大正二四·五〇七中)。

(62)《四分律比丘含注戒本》卷下(大正四〇·四六二中)。

(63)《四分比丘戒本疏》卷下(大正四〇·四九〇上)。

(64)《摩诃僧祇律》卷二二(大正二二·四一二中)。

(65)《摩诃僧祇律》卷三五(大正二二·五一四上)。

(66)《铜鍱律》“附随”(南传五·二七二)。

(67)《铜鍱律》“附随”(南传五·三一五)。

(68)《铜鍱律》“附随”(南传五·三一五)。

(69)《铜鍱律》“附随”注(南传五·三四八)。

(70)《善见律毗婆沙》卷六(大正二四·七一六中)。

(71)《长部·沙门果经》(南传六·九五)。

(72)拙作《印度之佛教》(四二——四四,本版四四——四八)。

(73)《摩诃僧祇律》卷二三(大正二二·四一二中)。

(74)《毗尼母经》卷一(大正二四·八〇一中)。

(75)《十诵律》卷五六(大正二三·四一〇上)。《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷五(大正二三·五九四上)。

(76)《萨婆多毗尼毗婆沙》卷二(大正二三·五一〇中——五一一中)。

(77)《摩诃僧祇律》卷二三·二四(大正二二·四一二中——四二二上)。

(78)《摩诃僧祇律》卷二五·二六(大正二二·四二八中——四三八中)。

(79)《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四四六下——四五〇下)。

(80)《摩诃僧祇律》:“衣法”,卷二八(大正二二·四五三中——四五五上)。“毗尼法”,卷二九——三〇(大正二二·四六四下——四七〇下)。“比丘尼法”,卷三〇(大正二二·四七一上——四七六中)。“五百比丘集法藏法”,卷三二(大正二二·四八九下——四九三上)。

(81)参考平川彰《律藏之研究》(六三六——六三七)。

(82)《毗尼母经》卷三(大正二四·八一三上),又卷三(大正二四·八一四上),又卷四(大正二四·八二〇上),又卷四(大正二四·八二一下),又卷四(大正二四·八二二上),又卷五(大正二四·八二五中),又卷五(大正二四·八二六下)。

(83)《毗尼母经》卷二(大正二四·八一〇下),又卷三(大正二四·八一五中),又卷三(大正二四·八一六下),又卷四(大正二四·八二一下),又卷四(大正二四·八二二上),又卷五(大正二四·八二五中),又卷五(大正二四·八二八中),又卷六(大正二四·八三八中)。

(84)《毗尼母经》卷三(大正二四·八一四上),又卷五(大正二四·八二五上)。

(85)《毗尼母经》卷六(大正二四·八三八中)。

(86)《毗尼母经》卷一(大正二四·八〇一中),又卷八(大正二四·八五〇中)。

![]()