四不坏净与六随念,是适应随信行,特别适应在家弟子的法门。这是重信、重福德的,在信与福德的修行中,导向菩提,与般若相应。以方便道而通甚深行,佛法还是一味的。与甚深法相通的六随念,是“自力”的修持,如《杂阿含经》卷三三(大正二·二三七下)说:

“圣弟子念如来事,……如是念时,不起贪欲缠,不起瞋恚、愚痴心。其心正直,得如来义,得如来正法,(于如来正法——衍文)。于如来所得随喜心,随喜心已欢悦,欢悦已身猗息(较安),身猗息已觉受乐,觉受乐已其心定。心定已,被圣弟子于凶险众生中,无诸挂碍,入法流水,乃至涅槃。”

六随念所念境——念佛、法、僧,是三宝的功德;念戒与舍,是自己所有的功德;念天是当来果报的殊胜庄严。念境各不相同,而修随念所起的喜、悦、安、乐、定,得预法流,六念是一样的。《杂阿含经》所说,与《增支部》说相同。①《法蕴足论》解说喜觉支,说到六随念,内容也完全一样。②因念得定,所以《清净道论》,六念属于定学中。③这是圣者所修,也是通于凡夫的。如病重时,别离时,恐怖时,念三宝的功德等,在一般信众心目中,无疑的会引起“他力”的感觉。还有,佛法在通俗宏传中,遇着新的情况(如佛入涅槃了),也就会引起新的问题,新的解说,影响到修行者,“随念”的内容也会有多少不同了。适于信行人的法门,易于通俗普及,但也容易适应低级趣味而俗化神化,这应该是关心佛教者所应该注意与反省的!由于“随念”内容的所有演化,对佛教的发展,起着重要作用,所以分别的加以叙述。

一、佛随念,简称“念佛”。佛法本是正法中心的,法是圣道,依圣道而觉证。法是佛出世如此,佛不出世也如此:本来如是。释尊的大觉成佛,只是体悟了而不是发明了正法,所以佛也是依法而住的。④释尊圆满的觉证了,以世间的语文表达出来,使多数的在家、出家众,也能实现正法的觉证,得到解脱自在;随佛修行者,是依法而行的。这样,佛法是“依法不依人”,佛与随佛修学者,是先觉觉后觉,老师与弟子的关系。直到现在,我们还自称为佛弟子(或三宝弟子);大家的心目中,也还觉得释迦佛是我们的“本师”吗?佛教的学众,有“七众弟子”,释尊被称为“大师”、“导师”、“天人师”。佛弟子的依法而行,如《长阿含经》(二)《游行经》(大正一·一五上至中)说:

“如来不言我持于众,我摄于众,岂当于众有教令乎?阿难!……当自归依,归依于法,勿他归依”⑤。

对出家的比丘僧(众),佛是“依法摄僧”,并不以统摄者自居。所以佛要入涅槃,比丘们不应该有失去领导者而莫知所从的感觉,只要依自己的精进,依法而行就得了。在传记中,释尊起初是与比丘僧一起布萨的。佛姨母以新衣施佛,佛对他说:“持此衣施比丘众,施比丘众已,便供养我,亦供养大众。”⑥佛是在僧中的。频婆沙罗王以竹园布施,《五分律》说:“但以施僧,我在僧中。”《赤铜鍱律》说:“以竹园施佛为上首比丘僧。”《四分律》说:“汝今持此竹园,施佛及四方僧。”⑦从施僧,施佛为上首的比丘僧,到施佛及比丘僧,表示了佛与僧伽关系的演化情形。佛在比丘僧中(当然是比丘众的上首),是佛教的早期形态,所以后来有主张“佛在僧中”的学派。到了释尊晚年,(一)“依法摄僧”,制定戒律,成为有组织的僧伽(教团)。依律而行,半月布萨说“威德波罗提木叉”,释尊不再参预了。(二)在佛弟子,特别是有所证悟的圣弟子,崇仰佛功德的伟大;“法乳恩深”,深感佛的慈悲,越来越觉得佛是远超于一般出家圣弟子的。这才佛本来也称为“阿罗汉”,圣弟子(阿罗汉)也被称为“如来”,而现在,佛不再只是(圣弟子)“正觉”,而更进称为“无上等正觉”了。佛、法、僧鼎立——别体,应起于释尊晚年;四不坏净、六念等法门,也依此成立。后起的部派佛教,大都是主张“佛在僧外”、“三宝别体”的。佛物(或“塔物”)与僧物的严格分别,就是受了“三宝别体”思想的影响。“佛在僧中”或“佛在僧外”,成为部派的诤论所在。其实是不用诤论的,这是佛法流布中的先后阶段。

释尊的涅槃,引起佛弟子内心无比的怀念。对佛的忆念,深深的存在于内心,表现于事相方面的,是佛陀遗体、遗迹、遗物的崇敬。佛的遗体——舍利,经火化而遗留下来的,起初是八王平分舍利,建塔供养。塔是高显的意思,与中国的“坟”义相同。佛涅槃以后,人间的佛是见不到了,见佛的舍利,与见佛一样。由于佛法的发展,教区不断扩大,公元三世纪中,阿育王将佛舍利分布到各方,建塔供养。舍利塔是代表佛的,与僧众及传诵、修持中的法,合为三宝,表彰人间佛教的具体形相。从此,因佛教发展而舍利塔的建筑更多,塔也越建而越是高大。佛牙也是佛的遗体,所以也受到尊敬。佛舍利的崇敬供养,因信、施而有福德,并非“神”那样的崇拜。《小品般若经》也还这样说:“诸佛舍利亦如是,从般若波罗蜜生,萨婆若所依止,故得供养”⑧。念佛,信敬佛,应信念佛的功德。佛所有的无边功德,都是依此舍利(遗体)而成就的,所以恭敬供养舍利,无非藉此事相来表示佛,作为佛弟子信念的对象,启发增进佛弟子内心的忆念而已。佛的遗迹,如诞生处、成佛处(菩提树也受到尊敬)、转法轮处、入涅槃处四大圣迹(其后增多为八大圣地)都建塔纪念,受到佛弟子的巡礼供养。还有佛的遗物,最受人重视的,是佛(所用过的)钵,也建筑高台,恭敬供养。对舍利塔等的供养:“一切华、香、伎乐、种种衣服、饮食,尽得供养”⑨。还有幡、幢、盖等,也有供养金钱的。佛弟子对佛(遗体、遗迹、遗物)的信敬供养,可说采取当时民间祭祀天神的方式,在一般人的心目中,多少有点神的意识了。不过在部派佛教中,似乎还没有向舍利等祈求保庇的意义,这因为佛入涅槃,不再对人世间有关系了。⑩

念佛不能只是事相的纪念,应念佛的功德;在佛教的发展中,佛的功德,远远的超过了佛的声闻弟子。如大天的五事论诤,前四事说明了声闻弟子功德不圆满,也就反证了佛德的究竟圆满。佛德的所以究竟圆满,由于释尊未成佛以前——菩萨长时间的广修(自利)利他功德。未成佛以前的菩萨,多数是传说中的古人,也可能是民间传说中的天(神)、鬼、畜生。菩萨故事,纷纷在“譬喻”(意思是“光辉的事迹”)、“本生”教典中流传出来。这些菩萨故事,或从内容而类别为六波罗蜜,或类别为四波罗蜜,十波罗蜜,成为菩萨与声闻弟子的不同方便。如《妙法莲华经》卷一(大正九·八下)说:

“又诸大圣主,知一切世间,天人群生类,深心之所欲,更以异方便,助显第一义。”

“异方便”,是特殊的方便,或殊胜的方便。这是适应“天人”(有神教信仰)的欲求,而是“佛法”本来没有的方便。什么是“异方便”?依经文所说,是:修(菩萨行的)六波罗蜜;佛灭后造佛舍利塔,造严饰的佛像,彩画佛像;以华、香、幡、盖、音乐,供养佛塔与佛像;歌赞佛的功德;向佛塔、佛像,礼拜、合掌、举手、低头;称南无佛。这些就是成佛的“异方便”,是释尊涅槃以后,佛弟子怀念佛,在神教化的气运中发展起来的。怀念佛,佛是越来越伟大,是声闻弟子所万万不及的了。佛的身相,在旧传的“三十二相”外,又有“八十种好”说。佛的功德,在“十力”、“四无所畏”外,又有“十八佛不共法”说。对于佛的观念,佛教界分化了。上座部系,虽也有近于神话的传说,而始终以人间的释尊为对象而念佛的功德。佛出人间,与人一样的身体,是业力所感的,是有漏的,终归于无常灭坏。念佛应念佛的功德,佛之所以为佛的功德法身。如《遗教经》说:“我诸弟子展转行之,则是如来法身常在而不灭也”(11)。大众部系,对于佛传中的事实,如释尊有病,寿八十岁等,认为佛果不可能有这种事,所以说:“诸佛世尊皆是出世,一切如来无有漏法。”佛传中有病等事,只是佛的方便。倾向大众系的法藏部也说:“今于双树间,灭我无漏身。”(12)譬喻者矩摩罗多,也以为佛的色身及功德,总为佛体。(13)重视佛的色身而倾向于理想佛陀观,后来发展到佛“无所不在”,“无所不知”,“无所不能”。佛身不是一般所能见的,人间所见的释尊,只是佛的方便示现。“大乘佛法”的菩萨与法身如来,是继承这一思想,光大发扬而来。“无所不在”,“无所不知”,“无所不能”,神秘不可思议的佛,失去人间的亲切感,却更适应于神的信仰者。“理想的佛陀。虽说是(最高)神的佛化,而到底经过了佛法的净化。(一)佛是修行所成者;(二)佛不会惩罚人,唯有慈悲;(三)修行成佛,佛佛平等,不是神教那样,虽永生于神的世界,而始终是被统治的,比神低一级。”佛是这样的超越,依此而修持的“念佛”,意境当然要不同了。(14)

部派佛教时代,多数是主张三宝别体的。在三宝的信敬忆念中,对佛的信念,显然的胜过了法与僧。如上所说,对佛的事相与理想,佛弟子有着无限的怀念。尤其是“佛为法本”,法是佛所说的;佛制戒律,依戒律而后有和乐清净的僧伽。人间三宝的出现,佛是在先的。所以信念三宝,而渐重于信佛念佛。《杂阿含经》已有此情形,如五根中的信根,经上说:“信根者,当知是四不坏净”;而另一经又说:“何等为信根?谓圣弟子于如来所起信心,根本坚固”,这是专于如来菩提而起信了。(15)又如《杂阿含经》“祇夜”中,四位净居天来,各说一偈赞叹,虽赞叹比丘僧,而末偈说:“归依于佛者,终不堕地狱”(16)。《大会经》初,也有四天所说的同一偈颂,(17)这显然对佛有更好的信心。《那先比丘经》卷下(大正三二·七〇一下至七〇二上)说:

“(弥兰)王又问那先:卿曹沙门言:人在世间作恶至百岁,临欲死时念佛,死后者皆生天上;我不信是语。复言:杀一生,死即入泥犁(地狱)中;我不信是也。那先问王:如人持小石置水上,石浮耶、没耶?王言:其石没。那先言:如令持百枚大石置船上,其船宁没不?王言:不没。那先言:船中百枚大石,因船故不得没;人虽有本(?)恶,一时念佛,用是不入泥犁中,便生天上。其小石没者,如人作恶,不知佛经(法),死后便入泥犁。王言:善哉!善哉!”

弥兰陀王与那先比丘的问答,问题是:一生中造作了无数杀生等恶业,临终时归依佛、忆念佛,死后就上生天上,不会堕落地狱;而只杀一众生的,命终就堕地狱,似乎难以信受。那先以大石在船上,不会沉下,小石着水就沉作比喻,表示恶业要堕落,归依佛、念佛功德的伟大。这是说,从来不知佛法的,造作无数恶业,临终时怖畏堕落,听人说起佛法,引发对佛纯洁而专一的信念,才能不堕落而生天。这决非平时口头信佛,尽作恶事,而想在临命终时,念几声佛就可以不堕落的。南传《弥兰王问经》说“善业如船”(18),可见是归依念佛的善力,胜过了众多的恶业。弥兰陀王是公元前二世纪人,那时念佛功德的殊胜,已成为佛教界的论题了。《大智度论》说:五百位入海的商人,遭遇到摩伽罗鱼王的厄难。有一位佛弟子,教大众称念“南无佛”,才脱离了鱼王的厄难。(19)这是因“佛”声而引起鱼王的悔心,免除厄难,并非依赖佛力的救济。念佛脱鱼王的厄难,念佛而不堕地狱,并非由于不思议佛力的护持。这是不忘佛法的本义,论师们的见解;在通俗的一般人心中,怕已想像为佛力的护持了。

二、法随念——念法。念法,本是念法(八正道、缘起、四谛等)的功德。法是佛所说的,由弟子忆持在心,展转传涌,佛法是这样流传起来。佛涅槃后,弟子们将忆持传诵的佛说,经大众集会,共同审定,分类而编为次第,名为结集。以后,各方面都不断的传出佛说,所以又一再的共同结集。但各处传来的,到底是否佛说,以什么为取舍标准?起初是“依经,依律”,后来法藏部(等)说:“依经,依律,依法。”这就是“佛语具三相”:(一)修多罗相应;(二)不越毗尼;(三)不违法相(性)。前二是与原始集出的经、律,相顺而不相违的;第三是不违论究与体悟的法相。各派所传的圣典,都有出入,这是部派分化的原因之一。圣典的不断传出,说不出来历,不为各派所公认,就说是在天上说的,从天上来的。如南传的七部阿毗达磨,除《论事》以外,传说是佛在忉利天上说的。(20)《顺正理论》说:“尊者迦多衍尼子等,于诸法相无间思求,冥感天仙,现来授与,如天授与筏第遮经。”(21)不断传出的佛典,仰推从天上传来,部派佛教间就大抵如此了。佛的时代,印度早已有了文字,而圣典却一直在忆持中(印度教的教典也如此)。专凭忆持传诵,圣典就不免多变化了。古称阿难为“多闻第一”,就是称赞阿难忆念受持的经法最多。圣典越来越多,所以比丘中有“持(经)法者”、“持律者”、“持(论)母者”,就是分类的专业忆持者。《分别功德论》说:“上者持(经、律、论)三藏,其次(持)四阿含(经),或能受(持)律藏,即是如来宝!”(22)这可见佛弟子重视圣典的忆持了。佛弟子念法(经、律、论)而重视记忆——念力,是必然的,但经典浩繁,记忆不易,怎样能增强记忆的念力呢?增强“念力”,也就是增强记忆力的训练,达到“过耳不忘”,这就是三藏所没有而新出现于佛教中的陀罗尼了。《大智度论》说,“是陀罗尼多种:一名闻持陀罗尼,得是陀罗尼者,一切语言诸法耳所闻者,皆不忘失”;“有小陀罗尼,如转轮圣王、仙人等所得闻持陀罗尼,分别(知)众生陀罗尼,归命救护不舍陀罗尼。如是等小陀罗尼,余人亦有”(23)。陀罗尼,是印度人所旧有的。译义为能持或总持。依佛法说:陀罗尼是一种潜在的念力,得到了能历久不忘,《智度论》并传有闻持陀罗尼的方便。(24)一般的“咒陀罗尼”,也只是一种达成“念念不忘”、“历历分明”的训练法而已。“佛法”中本没有说到陀罗尼,采取印度旧有的而引入佛法,无疑的与忆持教法有关。

三、念僧。忆念四向、四果的圣德,确信是值得恭敬、供养的圣者,是念僧的本义。然从住持佛法的僧伽来说,凡是出家受具足戒的,成为僧伽的一员,僧伽是比丘、比丘尼组成的僧团。僧团中,虽不一定是圣者,而四向、四果的圣者,在这僧伽以内。功德圆满的佛,涅槃以后,存在于世间佛弟子的怀念中。佛所说的法(与律),依僧伽的忆持、宣说、身体力行而存在于世间。所以三宝住世,重在僧伽。佛“依法摄僧”,为了十种义利而制戒律,目的在组成一“和合”、“喜乐”、“清净”——健全的僧团。健全的僧团,对内能促成修证,贤圣辈出;对外能增进社会一般的信仰。这样,能达成正法久住人间的目的,(25)所以念僧是“世间无上福田”,施僧的功德最大!佛灭以后的佛法,依僧伽而住持宏传,僧伽受到特别的尊重。但佛功德的崇高,在佛弟子的心目中,正不断昂扬。主张“佛在僧中”的化地部说:“僧中有佛,故施僧者便获大果,非别施佛。”法藏部说:“佛虽在僧中所摄,然别施佛,果大非僧。”(26)“佛在僧外”的部派,当然施佛的功德大于施僧了。僧伽中有圣者,不只是事相的清净,如事相僧渐渐的不如法,那信者更要敬念佛的功德了。中国佛教有一句话说:“不看僧面看佛面”,正意味着僧众品质的没落!

四、念戒。前三者因信三宝而念,与信相应的念,而念戒是忆念自己持行的净戒。依在家、出家,男、女,成年、未成年等不同,佛施设了五戒、八戒、十戒、学法女戒、具足戒等不同的戒。这是适应不同的性别、年龄、环境,而戒的实质是一样的(力有大小、强弱),所以戒类虽然不同,而都可以依之修定。《大智度论》卷一三(大正二五·一五三中)说:

“尸罗,(此言性善)。好行善道,不自放逸,是名尸罗。或受戒行善,或不受戒行善,皆名尸罗。”

尸罗,译为戒,是一种离恶行善的力量。戒与一般的善行是不同的,是“好行善道,不自放逸”,习性所成,不断行善的内在力量。一般人,总不免想行善而缺乏力量。如经父母、师长的教导,宗教的启发,或从自身处事中发觉;内心经一度的感动、激发,引发勇于为善,防护过失的潜力。这是通于一般人、异教徒(所以一般人也可得人天福报)的,但佛法却基于这种淑世利群的戒善,而趣向于出世。佛弟子受戒,就是为了得到这一离恶行善的潜力,一般称为“得戒”。如戒行偶有违失,应如法忏悔,回复清净。没有缺失,没有污染的清净戒,可以引发禅定,所以说是“圣者所乐戒”。有了戒善,就不会堕落了,这是通于世间与出世间的。(27)

五、念施。施是施舍,念自己所作施舍的福报。施舍,要离悭吝心而施,常施,亲手施,平等施,欢喜心施。众生所有物质的享有,都是施舍的福报。在施、戒、修(慈悲心定)——三种福业中,施是重于利他的。如《杂阿含经》卷三六(大正二·二六一中)说:

“种植因果故,林树荫清凉,桥船以济度,造作福德舍,穿井供渴乏,客舍给行旅:如此之功德(福德),日夜常增长。”(28)

这是适应印度古代最有意义的布施。印度气候炎热,所以广植林树的园苑,供人休憩,也提贡荫凉爽适的场所。印度的出家众,中食以后,大抵在附近林园的树荫下禅坐。造桥与渡船,使河流两岸的住众,得到往来的便利。穿井取水,供应渴乏的旅行者。福德舍建在远离村、邑,行人往来的大路旁,行人晚上可以在这里住宿。佛教的僧众游行,如当地没有僧寺,也就住在福德舍里。这些都是社会的公共福利,地方有力人士所应该做的,被称赞为“功德日夜常增长”。《摩诃僧祇律》与《四分律》,也提到这一偈颂。(29)对布施个人来说,供养父母、师长,沙门、婆罗门(宗教师)、贫病,都是当时社会一般的布施。自佛法兴起,施佛与施僧,日渐重视起来。在十四种个人施中,施佛的功德最为第一。重视施僧,所以列七种施僧的功德。(30)《中阿含经》的《世间福经》说:“有七世间福,得大福祐,得大果报,得大名誉,得大功德。”七福的内容是:施僧房舍堂阁、床座卧具、新衣、朝食、中食、园民,风雨寒雪时增加供养。(31)《须达哆经》论布施功德,以“作房舍施四方比丘众”为最上。(32)称扬施僧的大功德,表示了寺院佛教,世界性佛教的发展。

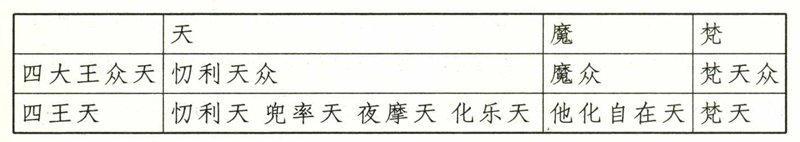

六、念天。天在印度语中,是光明的意思。古人依空中光明而意感到神的存在,所以称神为天。天比人间好得多——身体、寿命、享受、世界,都比人间好,所以求生天界(天堂、天国),是一般宗教大致相同的愿望。念天法门,是念天界的安乐庄严,是布施、持戒(修定)者的生处。在佛法中,这是对三宝有信心,有施舍、持戒的德行,才能生天界;如具足信、戒、施、慧,那就能得预流果,生于天上。念天的庄严安乐,善因善果,而得到内心的安宁、喜乐与满足。天(神)是一般宗教所共同的,佛否定神教中偏邪迷妄的信行,但随顺世俗,容认神——天(善因善报)的存在,而作进一步的超越解脱。经中常说“天魔梵”,是印度神教当时的看法。梵是梵天:是永恒究竟的;人如解脱生死,即梵我不二,或说复归于梵。魔也是天,是障碍人向上向善的恶者。不能达到梵我合一的,不论天报怎样好,不能脱出魔的控制。天,泛称魔以下的种种神。这一“天魔梵”的次第,合于印度神教的层次,但依佛法,以最高创造神自居的梵天,还在生死流转中,佛与佛的圣弟子,要超越于“天魔梵”的境界。佛普入八众,天有四众:四大王众天,忉利——三十三天众,魔众,梵天众。(33)梵天,依佛法说,属于色界;魔天(即他化自在天)以下,一向类别为欲界六天,次第如下:

在佛典中,与创造神相当的梵天,请转法轮,恭敬赞叹,负起领导天人信佛法的作用。魔天极力障碍佛与弟子宏传正法,而终于不能破坏。兜率天是释尊前生的住处。与佛教(原是印度民间)关系最密切的,是忉利天与四大王众天。忉利天在这世界中心,须弥山顶;四王天在须弥山四方的高山上。这都是“地居天”,与我们共住在这个世界上。忉利天主,名帝释——释提桓因,可说是多神王国的主。帝释在享受天国的物欲外,是一位鼓吹和平忍辱,反对斗争,信敬三宝的大神。大梵天与帝释,是佛天上弟子的上首。四大王众天的天主,即著名的四大天王:东方的持国——提头赖吒,南方的增长——毗楼勒叉,西方的增广——毗楼博叉,北方的多闻——毗沙门。这四位天主,提头赖吒是犍闼婆,毗楼勒叉是龙,毗楼博叉是鸠槃荼,毗沙门是夜叉。龙是畜生,夜叉等是鬼。传说的“天龙八部”,还有阿修罗,迦楼罗,紧那罗,摩喉罗伽。迦楼罗是妙翅的鸟,与中国传说的凤鸟相近;摩罗伽是大蟒神;这二类与龙,都是畜生,夜叉等是鬼趣。四天王所统摄的,还有众多的鬼神。这些高等畜生,上等鬼王(多财鬼),称为天而其实是鬼、畜。帝释也是夜叉;忉利天城的守护者,也是夜叉。所以这地居的二天,含摄了高等的畜生与鬼,等于中国所传的(死后有功德的为)神,与狐、蛇等妖,是低级的多神教,品格良莠不齐。在这些鬼天、畜天中,夜叉与龙,对佛教有着较重要的地位。

念天是忆念欲界六天的福报。与一般民间信仰特别密切的,是忉利天与四大王众天。这二天众,有善良的,也有暴恶的。良善的是佛法的信仰者,僧伽的护持者,如《长部》的《大会经》与《阿吒曩胝经》说。(34)暴恶的,以佛法感化他,使转化为良善的,如佛化鬼子母,不再食人的幼儿。(35)这是佛法对良莠不一的天众,所采取的根本原则。印度神教的某些宗教行为,如杀害牺牲的祭祀,火供养(护摩),水中洗浴得清净,向六方礼拜,祈求祷告生天,这些都加以否定。观察星宿,占卜,瞻相,召唤鬼神或复驱遣,厌祷,咒术,这些与鬼畜天(神)相结合的迷妄行为,是出家弟子所绝对禁止的。对在家信众,似乎没有严格的禁止,所以在佛法普及过程中,这些迷妄行为,有通过在家弟子而渗入佛法的可能。还有,修慈悲喜舍无量(这可说是博爱)定的,能生于梵天;梵天没有男女性别(称为“梵行”),所以梵天的德性,是相当高尚纯洁的,佛弟子也有方便劝人修梵行而生梵天的。(36)但梵天的生死未了,慢性根深,所以会有自称常恒不变,为人类之父的邪见,这是佛法所明确予以破斥的。忉利天与四王天——鬼畜天,虽有善良的,而充满忿怒暴恶的也不少,尤其是毒龙、罗刹与夜叉。欲界天是有男女性别的,忉利天与四大王众天,与人类一样的两性交合而成淫事,所以传有贪欲恋爱的故事。梵天慢与欲天的忿怒、贪欲,所以不能解脱生死,佛法是要断除这些烦恼的。如眩惑于传说中的天威,而取崇拜的倾向,那佛法怕不免要渐渐的变质了!

适应信强慧弱的中下根性,传出了四不坏净、六念等法门。六念中,念佛是对佛遗体、遗迹等事相的忆念,或是对佛因(菩萨)行与果德等理想的忆念;佛弟子对佛的永恒怀念,使念佛法门特别发达,这不是念法……念施等所可及的。惟有与形而上实体相结合的梵天,及鬼畜天的信仰,在一般民间,有悠久与广泛的影响,所以念天法门,从佛教思想史看来,也是非常发达的。这本是通俗的方便,但发展到念佛与念天合流,那是沸的神化,神的佛化,形成高深、神秘、庸俗的大统一,也就演进到与“佛法”相反的方向。

①《增支部》“六集”(南传二〇·九至一四)。

②《阿毗达磨法蕴足论》卷八(大正二六·四九二下至四九三中)。

③《清净道论》(南传六二·三九三至四五〇)。

④《杂阿含经》卷四四(大正二·三二一下至三二二上)。《相应部》(六)“梵天相应”(南传一二·二三八至二四〇)。

⑤《长部》(一六)《大般涅槃经》(南传七·六七至六八)。

⑥《中阿含经》(一八〇)《瞿昙弥经》(大正一·七二一下)。参阅《中部》(一四二)《施分别经》(南传一一下·三五六)。《弥沙塞部和醯五分律》卷二九(大正二·一八五中)。

⑦《弥沙塞部和醯五分律》卷一六(大正二二·一一〇中)。《赤铜鍱律》“大品”(南传三·七一)。《四分律》巷三三(大正二二·七九八中)。

⑧《小品般若波罗蜜经》卷二(大正八·五四五中)。

⑨《摩诃僧祇律》卷三三(大正二二·四九八下)。《四分律》卷五二也说:“若世尊听我等上美饮食供养塔者,我当送。……佛言:听供养”(大正二二·九五六下)。以饮食供舍利塔,那是完全祭祀化了。

⑩对佛事相的纪念,参阅拙作《初期大乘佛教之起源与开展》第二章(四三至一〇六)。

(11)《佛遗教经》(大正一二·一一一二中)。

(12)《长阿含经》(二)《游行经》(大正一·二〇下)。

(13)《阿毗达磨顺正理论》卷三八(大正二八·五五七上)。

(14)对佛理想的忆念,参阅拙作《初期大乘佛教之起源与开展》第三章(一一三至一四七)。

(15)《杂阿含经》卷二六(大正二·一八三中、一八三下至一八四上)。《相应部》(四八)“根相应”(南传一六下·六、七)。

(16)《杂阿含经》卷四四(大正二·三二三中)。

(17)《长阿含经》(一九)《大会经》(大正一·七九中)。《长部》(二〇)《大会经》(南传七·二七三)。

(18)《弥兰王问经》(南传五九上·一七四至一七六)。

(19)《大智度论》卷七(大正二五·一〇九上)。《杂譬喻经》(大正四·五二九上至中)。

(20)《论事》引注(南传五七·一)。

(21)《阿毗达磨顺正理论》卷一五(大正二九·四一六中)。

(22)《分别功德论》卷二(大正二五·三四下)。

(23)《大智度论》卷五(大正二五·九六上、九七下)。

(24)《大智度论》卷二八(大正二五·二六八上)。

(25)参阅《原始佛教圣典之集成》第四章(一九四至二〇四)。

(26)《异部宗轮论》(大正四九·一七上)。

(27)参阅拙作《初期大乘佛教之起源与开展》第五章(二八七至二九九)。

(28)《相应部》(一)“诸天相应”(南传一二·四六)。

(29)《摩诃僧祇律》卷四(大正二二·二六一上)。《四分律》卷三三(大正二二·七九八中)。

(30)《中阿含经》(一八〇)《瞿昙弥经》(大正一·七二二上至中)。《中部》(一四二)《施分别经》(南传一一下·三五八至三六一)。

(31)《中阿含经》(七)《世间福经》(大正一·四二八上)。

(32)《中阿含经》(一五五)《须达哆经》(大正一·六七八上)。《增支部》“九集”(南传二二上·六五)。

(33)《长部》(一六)《大般涅槃经》(南传七·七九)。《长阿含经》(二)《游行经》(大正一·一六中)。

(34)《长部》(二〇)《大会经》;《长阿含经》(一九)《大会经》。《长部》(三二)《阿吒曩胝经》。

(35)鬼子母事,如《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷三一(大正二四·三六二上至中)等。这是古代以幼儿为牺牲的佛化传说。

(36)《中阿含经》(二七)《梵志陀然经》(大正一·四五八中)。《中部》(九七)《陀然经》(南传一一上·二五六)。

![]()