第三节 亲鸾和净土真宗

源空的净土宗是善导净土学说的继承和发展,其弟子亲鸾创立的净土真宗,则把净土宗的他力性、简易性、民众性推到极致,成为一个独具特色的净土教派。

一、亲鸾的生平

亲鸾(1173—1262),京都人,俗姓藤原。幼丧父母,九岁入天台宗青莲院慈圆门下剃发,后在比睿山修学达二十年。学习了天台宗的观心和判教理论,又修习了横川惠心院源信的净土教说。在此期间,曾任“堂僧”,即在常行三昧堂随从导师修习不断念佛之僧。但并不满足,建仁元年(1201)二十九岁,下比睿山,到京都的六角堂闭关修行百日,在观音像前为“后世”而祈祷。随后,访法然上人于吉水,得法然之教诲,完全信服,从此成为法然忠实弟子,随法然专修念佛六年。法然允许他抄写《选择集》,并把他的名字“绰空”(取道绰、源空各一字组成)改为“善信”(取善导、源信各一字组成)。建永二年,法然被流放,同时被流放的还有弟子七人,亲鸾为其中之一。他被革除僧籍,赐俗名“藤井善信”,流放到越后国(今新潟县)的国府(今上越市)。在国府仍奉净土信仰念佛,自称“非僧非俗”,娶妻过世俗生活,以“秃”字为姓,有时称“愚秃”,改原名“善信”为“亲鸾”(取世亲、昙鸾各一字组成)。僧人娶妻,在当时的日本佛教界中也被视为“犯戒”,但源空在世时各宗带妻室的僧人相当多,戒律比较弛缓。亲鸾的妻子有一人说、二人说、三人说,有确切史料证明的是惠信尼一人,可能在流放之前已经结婚生子。亲鸾自认为与一般人没有什么不同,并非“善人”、“圣人”,而是“烦恼具足”的“凡夫”、“众生”乃至“恶人”。他力主一切罪恶凡夫能往生成佛,与他的人生经历不无关系。

亲鸾在越后度过四年的流放生活后,建历元年(1211)被赦。次年回京都,途中听到源空去世的消息,便回到越后,又住了二年。建保二年(1214),亲鸾四十二岁,与惠信尼到关东,隐居于笠间郡稻田乡二十年。元仁元年(1224),写出了《教行信证》六卷。此书全称《显净土真实教行证文类》,引用六十四部书,完整地从教(所依经典)、行(修行内容)、信(信心)、证(修行结果)四个方面论述了净土真宗的基本教义,成为日后真宗的根本圣典,并以此年为开宗立派的纪元。

元仁元年(1224)、嘉禄三年(1227)、文历二年(1235)连续发生迫害净土念佛宗派事件,朝廷取缔“专修念佛”,驱逐破戒、吃肉蓄妻的念佛者。在这种情况下,亲鸾于文历二年(1235)回到故乡京都,辗转于冈崎、吉水、五条西洞院各寺,致力于教化。信徒内部产生了不同见解,常派代表入京向亲鸾报告,亲鸾一一解答。

亲鸾回京都不久,惠信尼携子女三人返回越后国,管理那里的领地财产。长子善鸾作为亲鸾的使者到关东,离间和攻击亲受亲鸾传法的一些弟子,并想借幕府之力压倒对手。亲鸾不得不与善鸾断绝父子关系,晚年陪伴他的是最小的女儿觉信尼。他对《教行信证》作了一些修改,又写了《净土和赞》、《高僧和赞》、《唯信钞文意》、《尊号真像铭文》、《净土文类聚钞》、《净土三经往生文类》、《愚秃钞》、《入出二门偈颂》、《一念多念文意》、《正像末和赞》等及若干书信。

弘长二年(1262)十一月,亲鸾病逝,世寿九十。葬事由觉信尼主持,骨灰安置于大谷。十年后在吉水之北建御影堂,骨灰改葬此地,觉信尼及其夫住此管理。龟山天皇赐号“久远实成阿弥陀佛本愿寺”,并被列为敕愿所。觉信尼后来把亲鸾庙堂的管理职守让给长子觉惠(1239—1307),觉惠后来又让给长子觉如(1270—1351),在各地有力教团的支持下,逐渐发展为真宗势力最大的本愿寺教团。

二、亲鸾的净土学说

1.判教理论

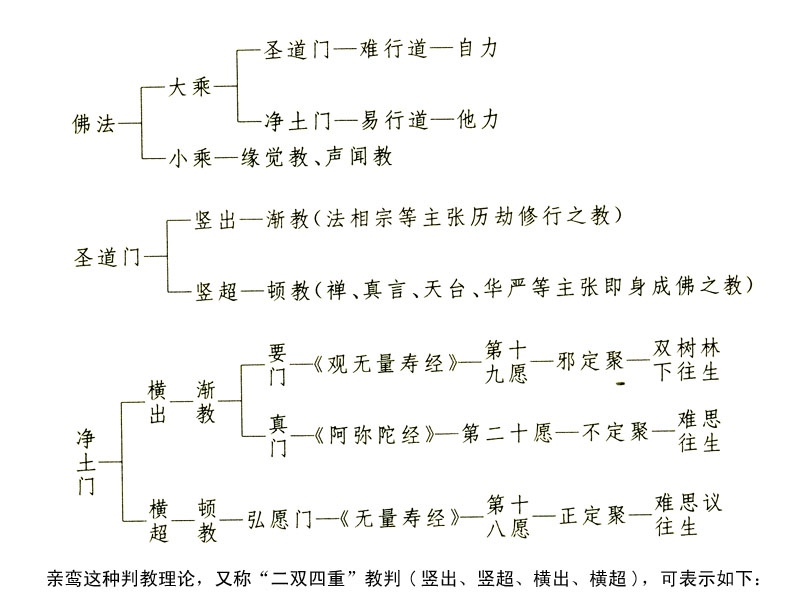

亲鸾继承源空,把佛法分为大乘、小乘二教,又把大乘分为难行道——自力圣道门和易行道——他力净土门。但他继续往细分,便与源空不同了。他称即身成佛之教为顿教,按部就班修行之教为渐教。又采用宋朝择瑛关于横竖二出之说,把修行有前后浅深次序的称为“竖”,没有固定程序次第的称为“横”;按浅深次序修行而出离三界达到解脱的称为“竖出”,不按次序达到解脱的称为“横出”;经修行而直达最高境界(佛)的为“竖超”,仗他力成佛的为“横超”。他运用这些概念进一步判释,用“竖”代表圣道门,“横”代表净土门。“竖出”指圣道门中的渐教,如法相宗等主张历劫修行的“权教”;“竖超”指圣道门的顿教,如华严宗、天台宗、真言宗、禅宗等主张“即身是佛”、“即身成佛”的“实教”。所谓“横出”,指净土门中的渐教,即“自力方便假门”之净土教,包括《观无量寿经》所说修善功德和九品往生之教(要门)、《弥陀经》主称名念佛往生之教(真门);“横超”是净土门中的顿教,即“选择本愿”的“真实之教”,指《无量寿经》所说往生净土之教(弘愿门)。这个判教理论突出《无量寿经》的地位,强调“信心为本”的净土真宗为最高真理。

后人把亲鸾的《教行信证》及《愚秃钞》等有关论述结合起来,以三愿、三经、三机、三往生等名数来介绍真宗教义及净土门的教判,称为“三三法门”,又作“六三分别”、“六种三法”。“三经”是《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》,“三愿”是四十八愿中第十八愿(念佛往生愿或称至心信乐愿)、第十九愿(修诸功德愿或称至心发愿愿)、第二十愿(植诸德本愿或称至心回向愿),配之以三经及相应的念佛修行者三机(正定聚、不定聚、邪定聚),说他们分别往生到真实报土、方便化土(净土边地,也称懈慢界)及化土的疑城胎宫。具体如下:

一、要门。指自己所修各种善行以回向净土之教,意谓“依少善根福德因缘之教”,故又称福德藏。此教出于弥陀四十八愿中之第十九愿(至心发愿愿),为《观无量寿经》所说。受教对象须具备邪定聚之根机(定散二善之机),而往生弥陀之化土,称为“双树林下往生”。“双树林下”表弥陀之化土,取自释尊入灭处沙罗双树之名。

二、真门。指依自己称念佛名之力以往生净土之教。意谓“依不可思议功德(即名号)之教”,故又称功德藏。此教出自弥陀四十八愿中第二十愿(至心回向愿),为《阿弥陀经》所说。受教对象须具不定聚之根机(自力念佛之机)而往生于弥陀之化土,称为“难思往生”。“难思”意为不可以思量虑及,指依名号功德所感之果,难以思量,但此种往生比“难思议往生”为浅,故省略“议”字。

三、弘愿门。指尽舍自力往生之心,全凭弥陀本愿之教。意谓“具备佛之福德与智慧二庄严之教”,故又称福智藏。此教出自弥陀四十八愿中之第十八愿(至心信乐愿),为《无量寿经》所说。受教对象须具正定聚之根机(弘愿念佛之机),而往生弥陀之报土,称为“难思议往生”。“难思议”表示因与果都不是凡智所能虑及。

这三三法门表明,三经之中,只有《无量寿经》才是宣说弥陀他力本愿的真实之教,《观无量寿经》和《阿弥陀经》都是方便主教;三愿之中,只有第十八愿是给人以绝对信心的弥陀他力本愿,第十九愿和第二十愿都是自力之心;三机之中,只有弘愿门是正定聚之根机,要门和真门都是邪定聚或不定聚之根机;三往生中,通向弥陀报土的只有难思议往生,双树林下往生和难思往生都不能直接往生报土。

亲鸾这种判教理论,又称“二双四重”教判(竖出、竖超、横出、横超),可表示如下:

按照这个判教理论,在佛法中舍小乘而取大乘;在大乘中,舍圣道门而取净土门;在净土门中,舍要门、真门而取弘愿门。于是,净土真宗为二双四重中惟一的本愿真实之教,以此弥陀本愿之他力一乘,而为各种教说中之顿中顿、圆中圆、绝对不二之教。

净土真宗曾被称为“一向宗”,因为以“一向专念”阿弥陀佛为教旨。因为以“尽十方无碍光如来”为本尊,欢喜其光明摄取,又称“无碍光宗”。因为亲鸾称信徒为“御门徒众”,也被称为“门徒宗”。明治五年(1872)定名为净土真宗,或称真宗。

2.信心为本的教义体系

亲鸾净土教义体系即教、行、信、证。

一、“教”。指教法,即所依据的主要经典,亦即指《无量寿经》,或亦即指第十八愿。他说:“夫显真实教者,则《大无量寿经》是也。斯经大意者,弥陀超发于誓,广开法藏,致哀凡小,选施功德之宝。释迦出兴于世,光明道教,欲拯群萌,惠以真实之利,是以说如来本愿,为经宗致,即以佛名号为经体也。”(《教行信证》卷一)

二、“行”。指修行,即称念“南无阿弥陀佛”。他说:“大行者,则称无碍光如来名。斯行即是摄诸善法,具诸德本,极速圆满,真如一实功德宝海,故名大行。”(同上卷二)

他又把称佛名号叫做“真实行”、“选择本愿之行”,认为:“大小圣人,重轻恶人,皆同齐应归选择大宝海,念佛成佛。”(同上)

念佛成佛,凭借的是他力,即弥陀本愿力。他把“他力”发挥到极致,认为修行无须回向。

回向有二:一为往相回向,即愿所修功德回施一切众生,共生安乐国;二为还相回向,即生于净土成佛后,回入现实生死界中教化一切众生,共向佛道。这种回向之心为世亲五念门之一,即五种修行方法之一。昙鸾在《往生论注》卷下说,愿往生的修行者都要发回向之心,回向之心即无上菩提心、愿作佛心、度众生心。若不发此菩提心,只为享受净土之乐事而求往生,只图自利,不为利他,则必不得往生。所以,历来的净土宗都讲回向。与此不同,亲鸾讲的是“不回向”。

亲鸾认为,阿弥陀佛为菩萨时发四十八愿,成佛后摄取众生,便是回向,第十八愿又可名“往相回向愿”,两种回向都具有了。他说:“言发愿回向者,如来已发愿回施众生行之心也。”“如来矜哀一切苦恼群生海,行菩萨行时,三业所修,乃至一念一刹那,回向心为首,得成就大悲心故,以利他真实欲生心回施诸有海。欲生即是回向心,斯则大悲心。”“言信心者,则本愿力回向之信心也。”“本愿力回向大信心海故,不可破坏,喻之如金刚也。”(同上)

总之,回向是指弥陀一方回向修行者,所以,不须从修行者一方再作回向,这叫“不回向”。不回向为他力法,故他力念佛称为不回向念佛。

三、“信”,即对弥陀第十八愿的信心。而第十八愿本身便是“信心愿”。因此,对此本愿有信心,即与本愿相通,从而可以凭借佛力往生净土。他说:

如来行菩萨行时,三业所修,乃至一念一刹那,疑盖无杂。斯心者,即如来大悲心故,必成报土正定之因。如来悲怜苦恼群生海,以无碍广大净信回施诸有海,是名利他真实信心。(同上)

意思是说,弥陀佛在行菩萨行时,便是真实的信心而无疑心间杂。这个真实之信心即大悲回向之心,弥陀以此回向施与众生,所以,只要有真实之信心,必蒙弥陀回向力摄引,成为往生报土之因。

亲鸾强调对弥陀愿力之信心的重要。他说:

信为道元、功德母,长养一切诸善法。断除疑网出爱流,开示涅槃无上道。信无垢浊心清净,灭除憍慢恭敬本。亦为法藏第一财,为清净手受众行。信能惠施心无吝,信能欢喜入佛法。信能增长智功德,信能必到如来地。信令诸根净明利,信力坚固无能坏。信能永灭烦恼本,信能专向佛功德。信于境界无所著,远离诸难得无难。信能超出众魔路,示现无上解脱道。信为功德不坏种,信能生长菩提树。信能增益最胜智,信能示现一切佛。是故依行说次第,信乐最胜甚难得。(同上)

这很像是一篇歌颂“信”的偈。“信”是道之元,功德之母,长生不老之妙术,往生净土之正因,如此等等。后来净土真宗提出“信心为本”的宗义,是符合亲鸾原意的。

既然信心为往生净土之正因,那么,称名念佛呢?亲鸾论述“信”与“行”的关系道:“真实信心,必具名号,名号必不具愿力信心也。”(同上)这就是说,具有对弥陀他力的信心,就具有称念弥陀名号之“行”,而具有称念名号之“行”,却不一定具有这种真实的信心。称念名号,只是产生信心的手段,可以产生对弥陀愿力的绝对信心。由于往生净土之正因是信心而不是称念名号,所以,对于往生净土来说,称念名号并不重要。亲鸾甚至认为念佛是“自力”修行,“非他力之信心”,如果相信弥陀本愿,即使“犯有罪业,临终时没有念佛,也可迅速往生”(《叹异钞》)。不过,亲鸾仍然主张称念名号,认为修行者建立了对弥陀愿力的信心之后,应称念名号以报佛恩。他说:“一生念佛只为报如来大恩,谢如来之德。”(同上)“唯能常称如来号,应报大悲(阿弥陀佛)弘誓恩。”(《教行信证》卷二)既然只要信心,连念佛都可以不要,便能往生净土,其他的修行方法就更无关紧要了。所以,真宗信徒采取在家信仰的形式,教团内没有僧俗之分,遵守社会通行的伦理规范,没有另立戒规,不以舍家弃欲为标榜,也不行出家发心之仪,务农的与奉教并行,仕宦者不妨仕宦而信教。

四、“证”。指修行结果。他说:

烦恼成就凡夫,生死罪浊群萌,获往相回向心行,即时入大乘正定聚之数;住正定聚,故必至灭度;必至灭度,即是常乐。常乐即是毕竟寂灭,寂灭即是无上涅槃,无上涅槃即是无为法身,无为法身即是实相,实相即是法性,法性即是真如,真如即是一如。(同上卷四)

这里所说的“往相回向心行”,指的是弥陀以其本愿清净真实欲生心回向众生,修行者常作此想,深信此回向心,发愿往生,此信心即名往相回向心行。具有真实信心,命终即得往生,住正定聚。住正定聚则必定可成佛。

既然是凭他力信心而往生,所以,修行者获得他力信心,往生之业事已成办,用不着临终正念期待弥陀来迎。这叫“不来迎”。不来迎体现他力信心,也是净土真宗的特色。

亲鸾总结这“教、行、信、证”道:

真宗教、行、信、证者,如来大悲回向之利益。故若因若果,无有一事非阿弥陀如来清净愿心之所回向成就,因净故果亦净也。(同上)

亲鸾认为自己的净土学说是继承龙树、世亲、昙鸾、道绰、善导、源信、源空的。他在《教行信证》卷二之末作《正信念佛偈》,赞颂这七位祖师。宝治二年(1248),亲鸾又著《净土高僧和赞》,赞颂这七位祖师。其中,赞龙树的十首,世亲十首,昙鸾三十四首,道绰七首,善导二十六首,源信十首,源空二十首。

亲鸾立这七位净土真宗祖师,表明自己的教义是他们学说的继承和发展。

3.“恶人正机”说

恶人,指身、口、意作恶之人,尤其指否认佛理而不信受者而言。通常以犯“十恶”、“五逆”罪者为最重之恶人。善导在《观念法门》中举五种恶性之人,即:谤真行伪、谤正行邪、谤是行非、谤实行虚、谤善行恶。

恶人能否往生净土?这个问题在净土宗史上是有过争议的。昙鸾和道绰允许“十恶”、“五逆”者往生,只是排除了谤法者。善导进一步主张谤法者也可往生净土,提出“一切善恶凡夫同沾九品”的观点,并且认为净土门就是为凡夫而不是为圣人设的。善导的主张体现了阿弥陀佛本愿的慈悲精神。

但是,净土经典的基本精神是以善人往生为本位的,对恶人的往生有种种限制,甚至不允许“五逆”罪者及谤法者往生。“善有善报,恶有恶报”的因果报应观点也对恶人往生造成障碍。所以,善导允许恶人往生仍然是以善人往生为本位的,并没有以恶人往生为主。亲鸾提出“恶人正机”说,打破了善人往生本位,而以恶人往生为本位。他说:

善人尚能往生,何况恶人哉!然世人常谓恶人尚能往生,何况善人?此说虽看似有理,但有违本愿他力之意趣。盖自力为善之人,无依赖他力之心,非为弥陀本愿所摄。然如幡然改悟,弃舍自力之心而依赖弥陀本愿之他力,则必往生真实之报土。烦恼具足之我人,作何种修行皆不能脱离生死。弥陀悯此所发宏愿之本意,正为使恶人成佛。既然如此,信赖他力之恶人,本为往生之正因。故谓善人尚能往生,何况恶人。(《叹异钞》)

对于亲鸾的这个思想,其外曾孙觉如(1270—1351)在所编《口传钞》卷下记载了亲鸾之孙如信(1239—1300)传自亲鸾的话说:

愚凡夫为本,善凡夫为傍。既然傍机之善凡夫可以往生,正机之恶凡夫岂不能往生?故谓善人尚能往生,何况恶人?

这就是说,恶人往生是“正机”,为正,为本,为主体;善人往生是“傍机”,为傍,为末,为从属。为什么恶人正机?弥陀本意救度众生往生,不论善恶;但恶人无论作何种修行都不能脱离生死,所以,弥陀之本意正为使恶人成佛。恶人才是弥陀发愿所要拯救的对象,善人能往生,恶人更能往生。这种“恶人正机”观点,显示弥陀之无限慈悲,对于下层民众如农民、渔夫、猎人、武士、商人等有很大的吸引力。亲鸾常以“恶人”自居,获得了广泛的信众。

三、真宗的发展

亲鸾在世之时,就形成了真宗的一些地方教团。到镰仓末期和室町前期,这些教团各自建成自己的中心寺院。以后门叶繁荣,流派渐次分立,形成真宗十派。这十派是:

一、三门徒派。本山为越前国之专照寺。设管长,下属末寺有三十余所。

二、大谷派。本山为京都之本愿寺。原称东本愿寺、东派,明治十四年(1881)改东派之名为大谷派。本山住持世袭,姓大谷,现有末寺八千四百余所,设大谷大学及大中小各级学校。

三、山元派。本山为越前国之证诚寺,末寺有十二所。

四、木边派。本山为近江国之锦织寺,有末寺五十余所。

五、出云路派。本山为越前国毫摄寺,有末寺四十余所。

六、本愿寺派。本山为京都之本愿寺。庆元七年(1602)本愿寺分为东西两寺,东本愿寺称大谷派,西本愿寺称本愿寺派,两派成对峙之势,直至今日。本派住持世袭,称大谷氏。所属寺院分有别院、别格别院、末寺、末寺支坊等四种。末寺总计有九千七百余所。并设置学校,以教育门下子弟。

七、佛光寺派。本山为京都之佛光寺,有末寺三百四十余所。

八、高田派。本山为伊势之专修寺,末寺有六百余所。

九、诚照寺派。本山为越前国诚照寺,末寺有五十余所。

十、兴正派。本山为京都之兴正寺,有末寺二百八十余所。

![]()