傍晚时分,画僧弘仁带着他的一群弟子终于来到黄山文殊院。

弘仁已记不起这是第几次登上黄山了。只是过去每次到黄山他都是独往独来,而这一次却是带着他的一大群弟子,其中包括他的侄儿江注。弟子们刚刚为他庆祝了五十岁生日,知道他就要再上黄山,说什么也要跟着一起来。他破例答应了。

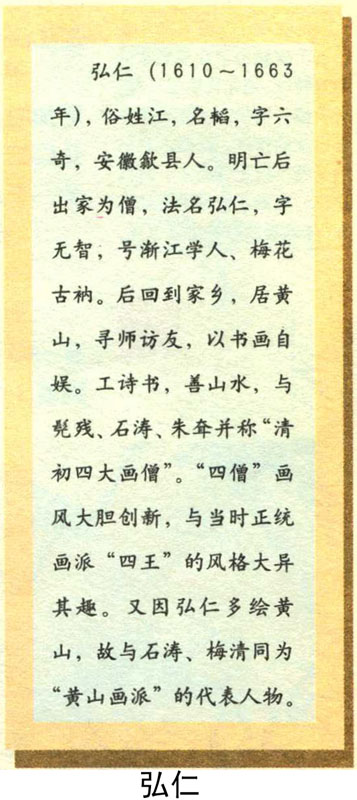

小时候一个算命先生说他活不过五十三岁,如果这样,他只有三年好画了。这几十年来,他一次又一次地来到黄山,一幅又一幅以黄山为背景的画被人们争抢着到市上卖,随着他的这批画的价格被哄抬得越来越高,他也被人们当成黄山画派的中坚和领袖人物。赞誉之声不断,而对于他来说,他来黄山惟一的理由就是,黄山是凝结着他大半生情感的魂兮所在。正是黄山的清凉脱俗,才使得他在这个苦难人生中寻到了知音。面对着黄山绪峰,面对着黄山那飘逸不定的云海,他似乎也就找到了与之倾心交谈的红颜知己。

记得第一次来黄山时,他还是个十来岁的小孩子。站在文殊院山门前的那块台阶上,父亲用手指着左边的山峰说,你看,那就是天都峰,历来上黄山的人都说,不上天都峰,等于一场空,天都峰是黄山最高峰呢。可是,此刻的天都峰被一层浓雾遮盖着,什么也看不见。父亲又指着右边的那座山峰说,那是莲花峰。这时,一团雾气袅袅蒸腾,不一会儿,雾气移出,露出那些参差不齐的山峰。父亲又说,你看,那山峰是不是就像一枝出水的莲花啊?弘仁怎么看那莲花峰都只像一手并拢的指头。但是他没有说,他并不是一个喜欢和大人争舌头的孩子,就像现在一样,他从来不和他的那些画友们争三论四,却也永远都不会苟同于其他人的看法,他只用自己的眼睛去看世界。

第二天,他和父亲一同去爬天都峰,过鲫鱼背时,他是一路小跑着过去的。回来的时候,雾岚去尽,看着鲫鱼背两侧的万丈深渊,顿时为方才的唐突捏一把冷汗。那一次父亲回去不久就离开了人世。紧接着,是明王朝的覆灭。不久,他就做了和尚。

有一次他的画友梅清问他,对做了和尚一事,现在是不是有些后悔?他不好回答梅清。其实做和尚和不做和尚都那么回事,也只有梅清这样问他。梅清被后来的人称作新安画派的重要人物,弘仁认识他时,梅清在画界就很有些名气。不过在弘仁看来,梅清的画文人气太重,梅清所缺乏的,恰恰是弘仁的那种空灵和傲骨。

说到当时一气之下就做了和尚,虽然谈不上后悔不后悔的,但多少有些书生意气。明王朝注定是要灭亡的,满人总归是要入关的,这一切,并不因为他做了和尚有丝毫的改变。至于说他的书生气,或者是像外界所说的“迂腐”什么的,他倒是多少有些承认。他想起明朝末年的一件事来,当时父亲刚刚去世,只丢下他和年迈的母亲。有一次,家里揭不开锅来,他不得不把刚刚画好的一批画拿到歙县县城变卖。那天直到傍晚,才有一个大财主路过这里,大财主认出他就是明朝那位善画黄山的秀才,大惊之下一举买走了他所有的画。得了钱,他赶紧去米店买米。这时天快黑了,他知道母亲在家里等着他的米下锅,或者母亲正在为他的迟迟未归而心焦如焚。走到新安江边的时候,天完全黑了。他知道母亲一定站在门口巴望着他的身影出现在那棵老枫树下,他也知道他不能按时回家了。他当时那个急啊,觉得自己真是这世上最没用的人,不如一死了之。于是,他扔下米袋,一下子就跳进了新安江。冰冷的江水刺激得他连打了两个喷嚏,同时也激活了他的神经,他忽然想,他要是死了,老娘不是更没有依靠了吗?于是他赶紧从江里爬起来,背上那袋米一路小跑回到家里。

文殊院的和尚德山长老是他的老朋友了,对于他的到来,德山长老满心的欢喜,因为他又可以得到几张他的字画了。这些年来,他的画几乎都是以黄山为题材。黄山的松树,黄山的云海,黄山的石头。黄山给了他无数的灵感,黄山也给了他无数赞誉。有一年他把他画的《黄山图》托人带给远在福建的同乡汪于鼎,当时正值酷暑炎夏,汪于鼎后来和别人谈论起他的画时说,看着弘仁的《黄山图》,忽然就有一股清凉之气扑面而来。

其实他的画不仅仅是这些,他也酷爱梅花,梅花的傲骨,梅花的清冷,是和黄山的清逸与高拔同样让人心动的内容。因此他的弟子们就投其所好,在他的住处栽种了上百株梅花。冬去春来,那些梅花全都开了,那种冷香彻骨,真是让人留连忘返。他还叮嘱他的弟子们说,等到他死后,在他的墓塔前不种别的,就种梅花。

德山长老以最地道的黄山风味招待弘仁和他的弟子们。出了斋堂,从对面的山谷里刮来一阵冷风,文殊院前一地月光。抬头看处,一轮皓月正挂在洁净的天空,黄山绪峰尽在眼中。

幽谷霜风劲,高柯叶渐删,寒云无世态,相伴意闲闲。

侄儿江注紧跟在他的身后,江注吟哦的是他早几年在黄山所写的诗句。江注是一个很好的孩子,但却不是绘画的天才,当然更不是做官的材料。江注曾说过要跟他去做和尚,这倒不失为一条最好的道路。在这浑浊的时世上,还有什么比躲在一个寺庙里伴随青灯古佛更悠闲自得的呢?只是江注对美色太过迷恋,所以他也不是一个做和尚的好材料。

弘仁和江注一路赏月,一路高歌,不觉来到文殊台上。这时的月亮更加明亮,更加皎洁,万山深谷洒满清辉。或许是江注的兴奋感染了弘仁,弘仁禁不住从行囊里取出一支竹箫,对着那一轮明月吹出一支凄惋的曲子,于是,江注和着他的曲子唱了起来:

帝子降兮北渚,目渺渺兮愁予。嫋嫋兮秋风,洞庭波兮木叶下……

一曲终了,叔侄二人均热泪横流。

时间真是不早了,明天一早他们将再次登上天都峰。明天,或许又会有一幅新的《黄山图》面世,弘仁也就为新安画派又增添了新的一笔。等到若干年后,当人们重新审视这批画时,他们爱说什么就让他们说去吧。

![]()