——八大山人的画品和人品

听说朱耷疯了,方凤等几位朱耷过去的老友决定前去看他。

虽然在听到这一消息之后,几个人内心的震动是不可避免的,但却并不吃惊。正如他们后来所说,朱耷的疯颠是迟早的事,大家也似乎早就料到朱耷会有这么一天。

论起来,朱耷是明皇朱元璋第十六子宁王朱权的后代,虽然他的祖父并没有出任朝廷的官员,而到了父亲一代,家道更是开始败落,但正所谓瘦死的骆驼比马大,朱耷的家庭,在南昌一带仍是远近有名的望族。

出身于贵胄之家的朱耷从小就受着祖父和父亲的正规教育。按照明王朝的国典,朱姓子弟不得从事画艺和其他艺技,但朱耷还是自幼表现出良好的艺术天赋,他八岁就作得一手好诗,十一岁开始习画。有一次,他的一位叔祖来到他家,正看到朱耷站在椅子上悬肘写着米字小楷,惊讶得这位老贵族半天回不过神来。叔祖对他父亲说,家族有望,耷儿将是明室的柱梁。不负长辈们的期望,十六岁时,朱耷一举取得秀才资格,成为南昌当时小有名气的少年才子。谁都说,等待朱耷的,是一条铺满锦绣的前程,是一个仕途广大的辉煌人生。然而正所谓风雨无定,世事无常,谁也没有料到,甲申之乱,清人入关,一个延续了三百多年的朱家王朝就这样被关外的满人取而代之。这一年朱耷十九岁,进京科举的包裹都被他年轻的妻子准备好了。

如果甲申之痛所带给他的是仕途上的彻底毁灭,而随后所发生的一切,几乎就把他直接推向了天崩地解的绝地。

明王朝的大旗刚刚降下,贫忧交加的父亲即被一场暴病夺去了性命,接着,是儿子的死和妻子的病故。匆匆办完了亲人的丧事,却传来满人要对朱姓后裔斩尽杀绝的传闻,朱耷不得不带着老母仓惶逃进奉新山中。喘下一口气来,朱耷得接着为母子二人的衣食而忧。不敢卖画,带来的碎银派不上用场,他又不惯农事,在乡人的接济下,母子二人过着饥一餐饱一顿的日子。睡在破烂的茅草屋里,枕着冰凉的草席,朱耷夜夜不能成眠,当时他真是求生不得,求死不能啊。他在茅屋的小门上撰下一联:愧矣,微臣不死;哀哉,耐活逃生。

似乎清人并没有像人们谣传得那样可怕,不久朱耷就从他逃难的深山返回故里,紧接着又是母亲的病故。现在,一个轰轰烈烈的大家族就只剩下朱耷孤身一人了,他几番做出奔向死路的打算,然而毕竟没有勇气将一个死字付诸实践,就像他在联中所言,他忍耐着,也忍受着,于是他选择了另一种活着的方式,选择了出家。

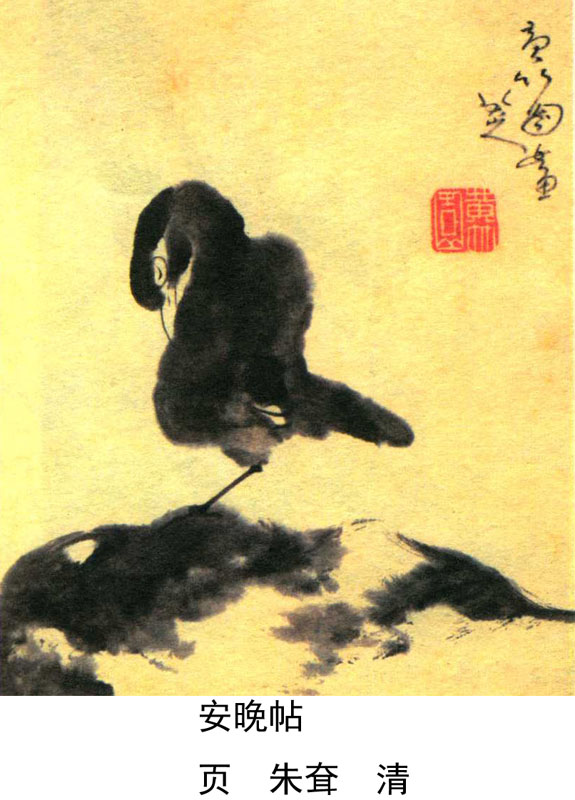

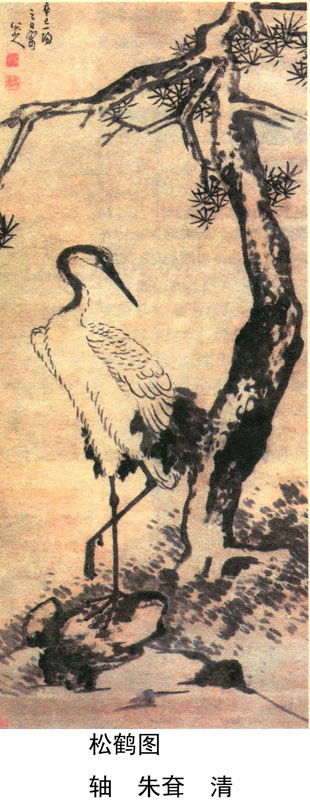

青灯黄卷并不能抚慰一颗破碎的心灵,清规戒律更不能约束一个躁动的灵魂。在一个接一个的日子里,惟一能够让他获得心灵抚慰的就是画了。然而经受过一系列的心灵创痛,朱耷的画风发生了极大的改变。山水仍是从前的山水,但却是一片枯枝败叶,他在画上题道:

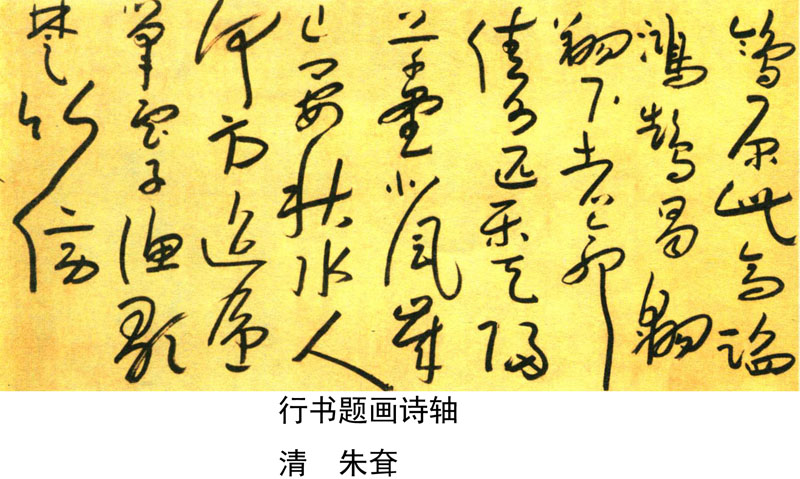

墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。

横流乱石桠枝树,留得文林细揣摩。

康熙十七年(公元1678年),朱耷已是一个五十七岁的老人,那一天,临川县令胡亦堂光临他寄住的小庙,一番寒暄后,胡亦堂说,明王朝已一去不返,满人虽为外夷,但却属于同一中华,更况清廷尊重人才,尊重华夏文明,上人何不就此下山,顺应时世,也好为朝廷尽力。

朱耷佯装醉酒,躺在地上不省人事。听说从此之后,朱耷疯了。

在临川县城,几个昔日的友人向街人打听朱耷的行踪。街人用手向一处指了指,就笑着走开了。不远处,一群人围在街头看一场热闹。一个疯子喷着满嘴的酒气忽而大哭,忽而大笑,忽而又高歌着什么不成调的曲子。有人拿来一支画笔请疯子作画,疯子于是就握着那笔,在那人的衣服上乱涂一气,那人竟不避让,一脸兴奋地任那疯子将他的一件崭新的大褂涂得面目全非,仔细看来,却是一只瞪着眼睛、傲视着人群的苍鹰。那人像得了什么宝贝,抱着大褂欢喜地去了。又有人逗他说,你怎么只在别人的衣服上画,不在自己的衣服上画?疯子于是就脱下自己的袍子,在那袍子上一通乱画,竟又是一条鲑鱼,那鲑鱼依然是睁着一只白亮的眼睛,似在发泄着不平之气。画毕,随手一扔,那衣服就被围观的人抢着跑了。围观的人叫着,喝彩着,疯子像是受到鼓励,于是又一件件地脱下衣服,直脱得只剩下一件内裤。疯子待要再脱时,几位昔日的友人认出他来,大家发一声叹息,强按着他的手臂,将他从人群中拖了出来。

这天晚上,几个友人住在朱耷的那个深山小庙里。屋破灶冷,友人们就着从附近村子里胡乱买来的食物填饱了肚皮。这时下起雨来,雨水顺着破损的瓦片一滴滴打在友人们的身上。刮起一阵狂风,狂风在山谷里发出一阵阵尖锐的嘶叫,让人格外感到这夜的沉寂,这夜的寒冷。谁也说不出话来,不知是谁竟轻轻地啜泣起来,像是受到了传染,一屋子的人都放声大哭起来。惟有朱耷和着一领僧衲坐在那里,似对这所有的一切无动于衷。

不知什么时候,朱耷起身拨亮了油灯,就见他铺开一张宣纸,在那上面画将起来。他画了一枝老梅,那老梅断枝数根,数点梅花,其冷傲之气,森然逼人。画毕,题款曰:八大山人。那歪斜的四字,分明是正哭的人形。朱耷说,从此以后,勿以朱耷称我,我就是八大山人。

![]()