稽首千百亿化身,释迦牟尼,三祗修行,万行功圆。纤瑕去,而法性凝清片善具,而报化微妙。尔后上生兜率,下降王宫,三十岁居道成佛,四十九年住世教化说法,三百五十余度,宣演八万四千门。王臣外护,于四海九洲,师僧内传,于人间天上利益广大。传法难思,故有偈云:“假使顶戴经尘劫,身为床坐遍三千,若不传法度众生,毕竟无能报恩者。”

一、兜率来仪相

梵云:兜率陀,或云睹史多,华言知足。即欲界第四天也。《涅槃经》云:此天欲界最胜,故补处菩萨,皆示此天。为教化众生故,为护明菩萨,即释迦降因地,于此贤劫过去人寿二万岁时,值迦叶波佛,最后受当来成佛记时名,生兜率。亦用此名。菩萨具足云:菩提萨哆。

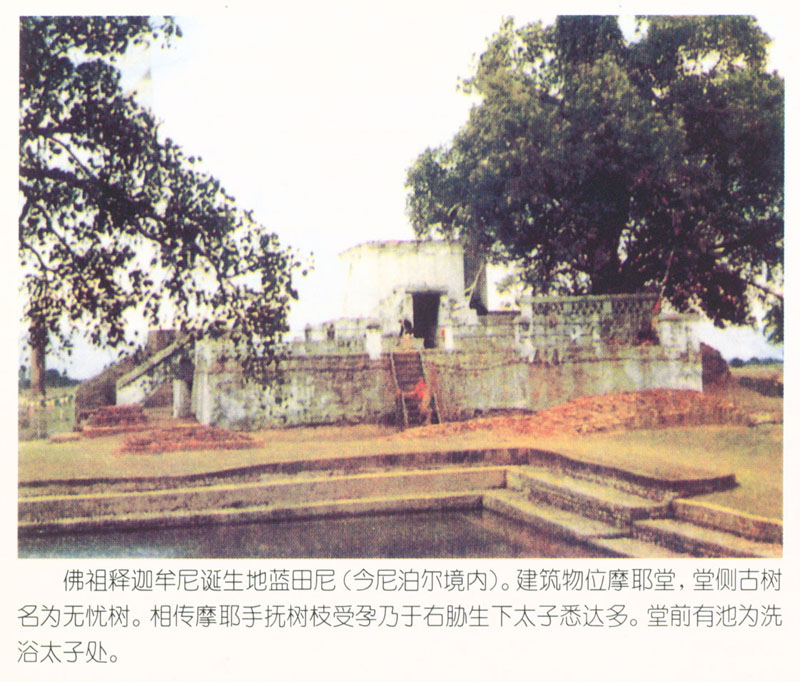

二、蓝毗尼园降生相

《普曜经》云:菩萨当作白象,形入胎。何以故,三兽渡河,象穷底故。梵语摩诃摩耶,华言大术。即佛母,是天臂城中善觉长者第八女,相师占曰:此女当生转轮圣王。时净饭王闻,乃取为妃。《本行经》云:摩耶夫人梦白象日轮,右胁而入。《华严经》云:为欲成就小心劣解众生,不欲令彼作念,是自然化生。功德智慧,不从修得,是故示现受胎。又云:菩萨在母胎中,宝楼珍殿,一如天宫,行住坐卧,不令母有苦患。日日三时,十方诸佛,入来安慰,说受生法门;十方同行菩萨,及诸天人,皆入问讯听法。

《瑞应经》云:摩耶夫人,胎月将满,思游毗尼国,到已,即举右手,攀无忧树枝,从右胁生太子。天帝以天妙衣裹手承接。天人持柄伞盖,诸天龙神散香花,鼓音乐;十方大地,六种震动;有三十二种瑞相,以自庄严。如十五日夜盛情之月。时天人扶持,于四方而行七步,自然莲华承足,一手指天,一手指地,作大狮子吼云:“天上天下,唯我独尊”。世间狮子百兽之长;喻佛声盖取无畏之义。亦有四事:一佛声说法,百法俱破。二天魔降伏。三外道邪见堕落。四一切烦恼伏断。当时天上飘落香花,且有九龙吐水,一是温暖的,一是清凉的,为太子沐浴。就在这当日,天衣从空中飘覆在太子身上。世间的一切都得到安稳。著名婆罗门取太子名“悉达多”,为吉祥及一切功德成就之意。

《佛所行赞生品》云:

时四月八日,清和气调适,斋戒修净德,菩萨右胁生,大悲救世间,不令母苦恼。

优留王股生,畀偷王手生,曼陀王顶生,伽叉王腋生,菩萨亦如是,诞从右胁生。

渐渐从胎出,光明普照耀,如从虚空堕,不由于生门。修德无量劫,自知生不死,

安谛不倾动,明显妙端严。晃然从胎现,犹如日初升,观察极明耀,而不害眼根。

纵视而不耀,如观空中月;自身光照耀。如日夺灯明,菩萨真金色,普照亦如是。

正直心不乱,安详行七岁,足下安平趾,炳彻犹七星。兽王狮子步,观察于四方,

通达真实义,堪能如是说:此生为佛生,则为后边生,我唯此一生,当度于一切。

应时虚空中,净水双流下,一温一清凉,灌顶令身乐,安处宝宫殿,卧于琉璃床,

天王金华手,捧持床四足。诸天于空中,执持宝盖侍,承威种赞叹,劝发成佛道。

诸龙王欢喜,渴仰殊胜法,曾奉过去佛,今得值菩萨,散曼陀罗花,专心乐供养。

如来兴出世,净居天欢喜,已除爱欲欢,为法而欣悦,众生没苦海,今得解脱故。

须弥宝山王,坚持此大地,菩萨兴出世,功德风所飘,普皆大震动,如风鼓浪舟。

旃檀细末香,众宝莲花藏,风吹随空流,缤纷而乱坠,天衣从空下,触身生妙乐。

日月如常度,光耀倍增明,世界诸火光,无薪自炎炽,净水清凉井,前后自然生,

中宫彩女众,怪叹未曾有,竟赴而饮浴,皆起安乐想。无量部多天,乐法悉云集,

于蓝毗尼园,遍满林树间。奇特众妙花,非时而敷荣,凶暴众生类,一时生慈心,

世间诸疾病,不疗自然除,乱鸣诸禽兽。寂然而无声,万川皆停流,浊水悉澄清,

空中无云翳,天鼓自然鸣。一切诸世间。悉得安稳乐,犹如荒难国,忽得贤明主,

菩萨所以生,为济世众苦,唯彼魔天王,震动大优恼。

三、四门游观相

太子宫中乐极,思游园苑,王敕严净街衢,庄严园观,选一智臣为侍,备于顾问。初出东门,见一老人,头白背偻,目瞑身粟,拄杖走路,太子问侍臣曰:此何人耶?”答:“此老人,昔曾少壮,以寒暑迭迁,血气衰变,人生世间无免老者。”太子听完侍臣的话,无常之理,好象雷霆霹雳轰轰响起,不觉身体也战栗颤抖起来,太子长嘘短气叹着,心中想着这个老患,能坏我们这个色相身体,一切众生健壮的身体,雄厚的力量,如似露水而已。世间什么都变迁着,别人如此,我也如此。眼看如此老患,怎不使我生起悲伤厌惧的心呢?

次出南门,行走不远,忽见路旁有一个垂死的病者,睡倒在那里,身瘦腹大,呼吸急促,手足如枯木,眼里流着泪水,嘴里不停地呻吟。太子生出同情心,就问侍臣:“他为什么会是这样?”答:“此病人,嗜欲不节,饮食过度,四大不调,转变成疾。众生病苦通恼,存亡无期,人生世间,有身体就会有疾病。”太子想到人生的痛苦,不觉恐怖,不寒而粟,人生好似一叶扁舟,航行在惊涛骇浪中,实在受怕,苦不可言。而世间的一切众生,却被愚痴暗惑障住,不知道疾病随时都会降临,反而颠倒地追求那不实的五欲之乐。

次出西门,见一死人。太子问侍臣,答曰:“此死人,以寿数尽,精魂己去,四大各离,六根无觉,父母妻子,情深义重,无能留者。人贵贱,无贤愚,无老少,皆不免死。”太子过去感触到老的痛苦,疾病的痛苦,已经惊怖不已,现在又看到死亡的悲惨,人生如梦。不觉伏在车上悲叹起来:唉,世人的确误会了,死亡时时刻刻都在袭击我们,腐蚀着人们的一切,我们怎能放逸的生活着呢?人非草木,亦非土石,怎能不忧虑世间的无常,还沉迷那里天天纵欲和游戏呢?我看到和想到死是人生不能免除的,怎能无动于衷?放逸地目送生命悄悄过去呢?太子由是思绪万千,回驾归官。死亡,毕竟现出赤裸裸的真实。在死亡面前,尊贵的社会地位,优裕的物质生活,亲朋好友的温情不再重要,或少或长,或贤或愚……父不能救其子,亲不能救其友。面对这一终极,价值关怀,所有其他的一切,都成为次要的,从属性的。人们会毫不犹豫地舍弃这一切,而觅求“智慧之宝。”这就是太子出家求道时所采取的步骤,即斩断一切可能阻止他证道的尘俗爱网,使他清醒地看到,人们对世俗之物的执着,如何使人沉沦,陷入苦难的生活而不能自拔。

太子次出北门,天化一沙门,持锡掌钵,徐行驾前,太子问曰:“当何人耶?”答:“我佛门弟子,沙门也”。问:“何名沙门”?答:“三界兮扰扰,六趣兮昏昏,诚心达本源,故号为沙门。”言讫,腾空而去。太子瞻仰,而喜曰,惟此为快,我当修学。于是还宫,先向父王问安,然后说明生死可畏,得求真正的解脱大道。恳求父王允许出家。净饭大王一向所忧虑的问题,终于听进耳里,如霹雳,惊得净饭大王战栗颤抖起来,向前一步,抚摸太子手,流泪满面,劝太子说:“快快取消这个念头,顺从世间去,继承王位”。太子听了,很恭敬地向父王禀白道:“父王,你这些话早在我心中想过,如果父王能保证满足我四个愿望,我也可以考虑不出家。第一,没有衰老的现象;第二,没有疾病的痛苦;第三,没有死的恐怖;第四,所有的东西都不损灭。”净饭大王连连摇头道:“悉达多,你决不可以说这样的话。这四个愿望谁也不能保证,也没有办法保证。悉达多,如果你要求别人保证你这四个愿望,给人知道了,定会嘲笑你无智的要求。你立刻停止要出家的心,我最近就要你继承王位!”太子很礼貌而又沉重地说:“这四个愿望如果没有人保证,请父王还是允许我出家吧!让我自己来成就达四个愿望。”

太子因出四门,历睹诸相,厌离之意,日意一日。由是父土益其伎乐以悦之。每至夜分,有净居天人名作瓶,住在空中发言警策,复使乐器皆出五欲非乐,世间无常,涅槃寂静,速复出家之声,乃至众伎女熟睡,衣裳披露,不净流溢,太子历见,倍增厌离。

四、逾城出家相

太子屡以出家心曰父王。父王语曰:“汝当作转轮圣王,七宝千字,统四天下如何以剃发染衣为乐耶?”太子对曰:“期成正觉,统御大千,摄化四众,令出长夜。岂以七宝四天下为好耶。”父王但加侍卫,增伎乐,晓夜惑之。当二月八日夜半时,净居天人于空中告太子日:“行矣,时也”。乃召车匿,备马王犍陟至,太子上马,四夜叉承马足,天人持宝盖,梵天居左,帝释侍右,四天正从卫,使国宫诸门自然开辟,守卫者都不觉知,乘虚而行。至雪山,苦林中,诸旦,已行八百里。《华严经》云:“最后身菩萨,法尔如是。是欲令着家众生,舍离家法,为现自在,不属他故”。宣扬出家功德胜故,是以示观出家。

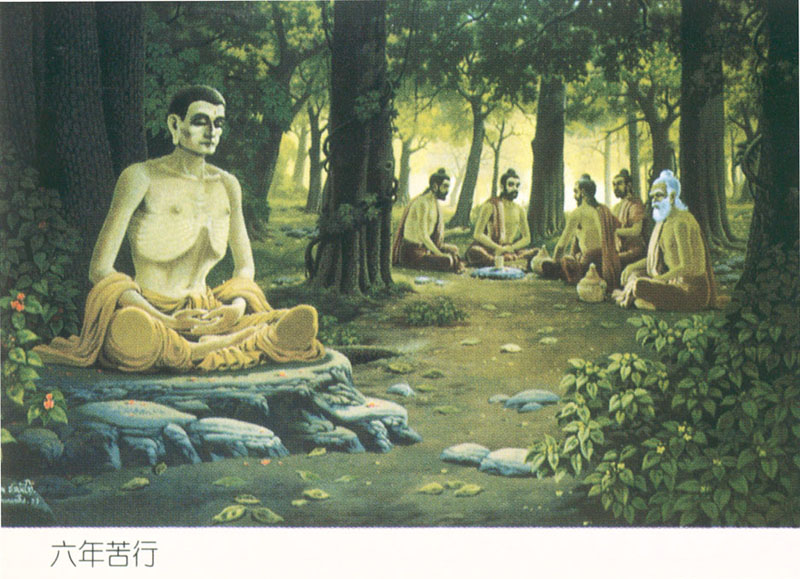

五、雪山修道相

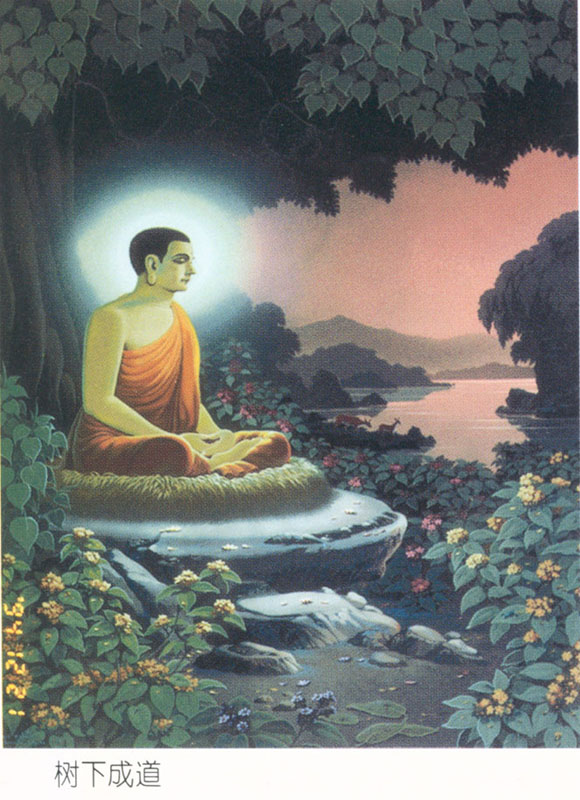

太子至山,白以右手执刀佩刀,左手握绀青之发,而发愿云:“我今落此发,誓与众生断除烦脑及习障。”太子自顾衣裳非出家者所服,时净居天主,化作猎人披袈裟衣,太子见,乃脱珍服,换得披着,喜曰:“我今始为出家人也。”如经云:“天人化作猎人,披袈裟衣者。”梵语袈裟此去坏色,盖非五方正色,此惟佛法,出家者所服。然西域猎人,多窃此衣着入山者,山中多狮子,见此色衣,谓是沙门,即不害之。彼天欲太子问此衣即为赞叹衣之功德故。又经云:换鹿皮衣舍彼妙衣,皆与诸麋鹿同处耶。太子至雪山苦修,多处参学。叩林仙之所得,了世定之非真。林仙者,谓苦行林中外道也。所得者,外道所修之定,谓心带异计,欣上厌下而修,虽得生天,乃是世间有为有漏。故云世定,假令修得非想,非非想定,寿八万劫,劫满仍堕落欲界前,或生三恶道,或偿夙业。《金刚经》云:“饶经八万劫,终是落空亡”。即世定也。《本行经》云:“太子至雪山,苦行林中,间诸仙曰:‘汝勤苦修行,当求何果?’仙曰:‘求生诸天。’太子不悦,继而前行。至阿蓝迦兰并郁兰弗二大仙处,向四空处定,作是思维,俱非究竟解脱之法。亦舍而去。太子至伽耶山尼连河侧,思维观察一切众生根缘,乃示修苦行,日唯食一麻一麦,以此自试,是降乐也。后悟此非真修,乃受美食,洗浴香涂等是降苦也。”亦因假中而果满,唯处中方成矣。

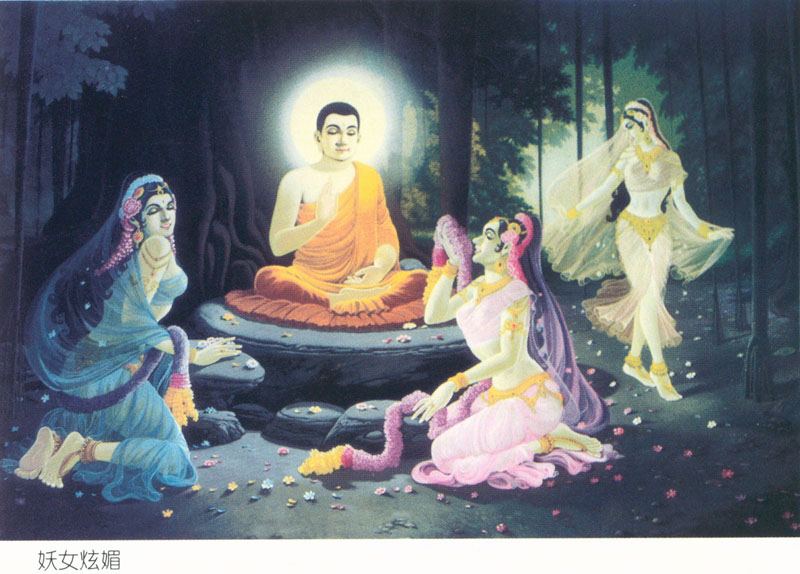

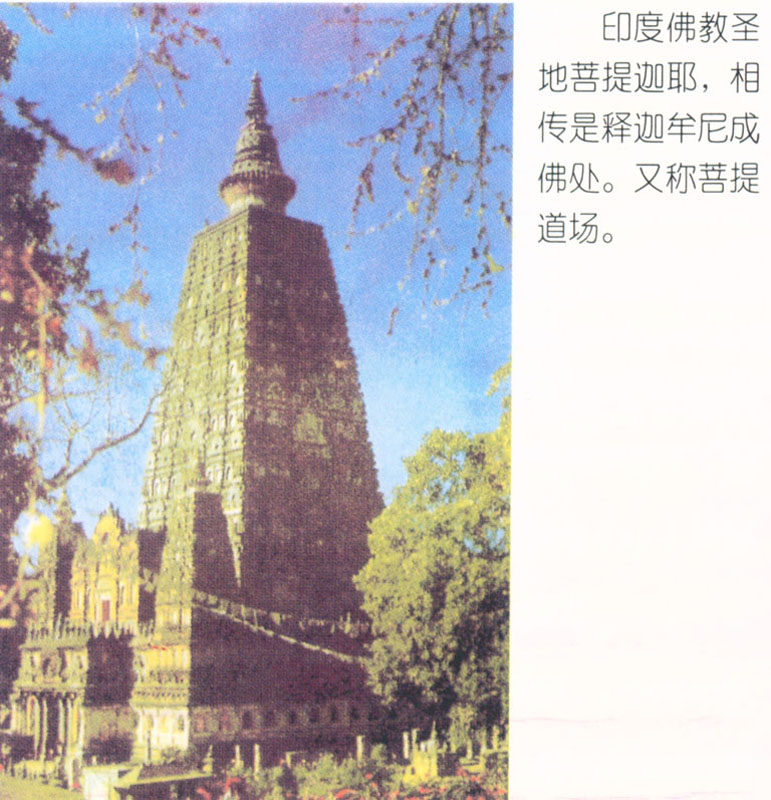

六、菩提树下降魔成道相

《瑜伽论》云:“永断最极微细烦恼及所知障。无着无碍,于一切种所知境界现正等觉,故名佛也”。如来至此,年三十,四魔俱降:一天魔,二死魔,三烦恼魔,四五阴魔。《本行经》云:菩萨初坐道场,即眉间放一光,名降魔,直照魔五宫殿令失常色,一切震动。魔将兵众,现种种可畏形状,各执器杖,欲害菩萨,是时菩萨入慈心三昧,一切刃首皆生莲花。由是魔众惊慑溃散。魔有四女,端正无伦,共来菩萨前呈诸姿态,欲坏梵行,时菩萨以慈心定力,四女皆变为老丑赢弱之状,羞愧而退。《观佛三昧经》云:“魔王问佛:‘汝之功德,谁为证明。’”佛即垂无畏手指地,一切大地六种震动,即时坚牢地神涌出唱言:“我是证明。”菩萨成佛已,地神报空神,空神报天神,乃至上天辗转相报。《涅槃经》云:“如来出世,清净无染,犹如莲花。”又云:“如来出世,犹如秋月,十五日夜,清净圆满,无诸云翳。一切众生无不瞻仰。”佛陀觉悟到我和一切人类万物,原来没有对待差别,虽是草木、砂石,也具有菩提道种,皆为平等。佛陀发出震撼古今的宣言:“奇哉!奇哉!大地众生皆有如来智慧德相,但因妄想执着而不能征得。”若离妄想执着,则无师智,自然智,一切智,悉皆现前。

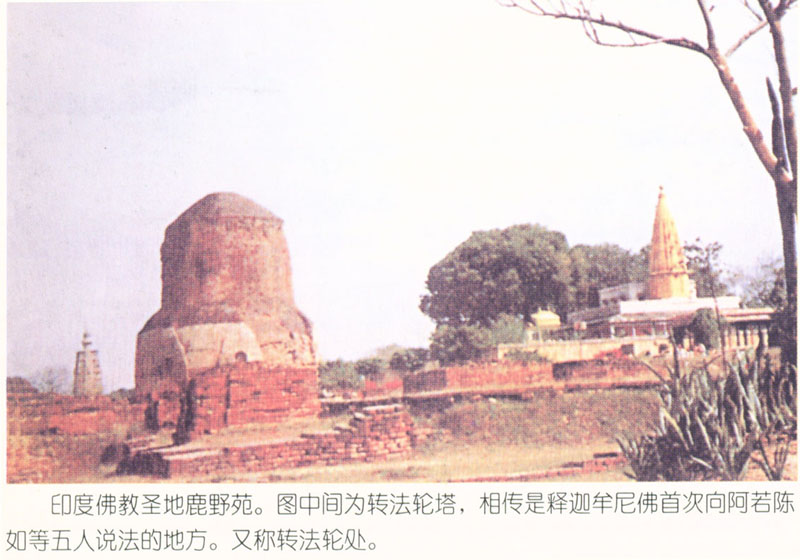

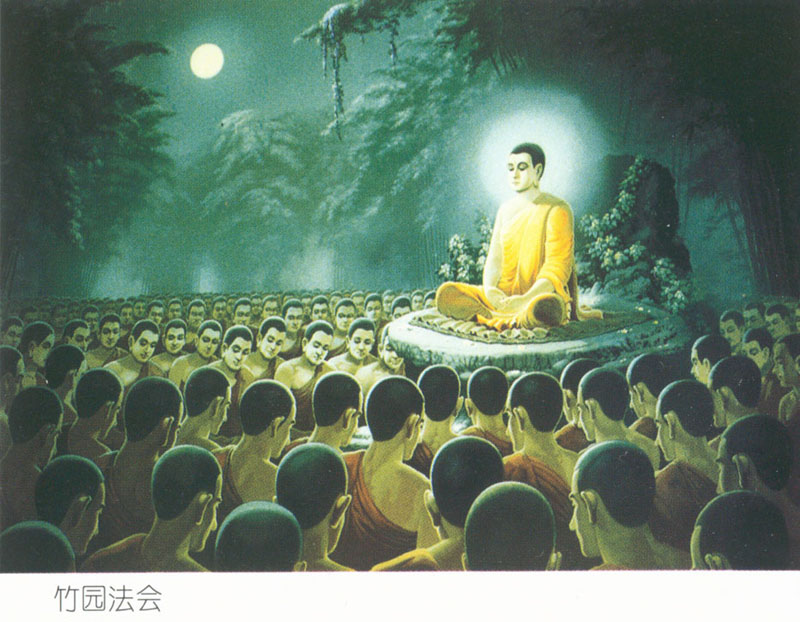

七、鹿野苑转法轮相

佛陀成道后,在波罗奈附近的鹿野苑,为他的一群同修五个苦修者,作第一次说法。佛说人生的各种苦难,长溺无数时,不能自出,只因妄想执著,一念不觉,一切众生,皆具正眼,与佛无异,但由无明妄想覆蔽,不见正道。沉沦于生死苦海,受着各种情欲的摆布,无时无刻不在感受着痛苦,但对幸福,又心存有不可抑制的渴望。对自身生存困境的意识,往往伴随“焦虑”,这种焦虑没有确切的指向,但却是痛彻骨髓的。佛把这现实的人生,归结为一个“苦”字,断各苦的原因,既不在梵天,也不在社会环境,而由每个人自身的惑业所致。惑指贪、嗔、痴等烦恼。业指身、口、意等活动。惑业为因,造成生死尘劳,对治施药,唯有依经、律、论三藏,修持戒、定、慧三学;根本认识宇宙万物一切皆空,彻底消灭自己的世俗欲望,超出生死轮回范围,达到转变的目标。诸恶莫作,众善奉行,自净其意,寂定本然的涅槃境界。这些包括“四谛”、“五蕴”、“十二因缘”等最基本的佛教教理中,这是需要智者内证的。

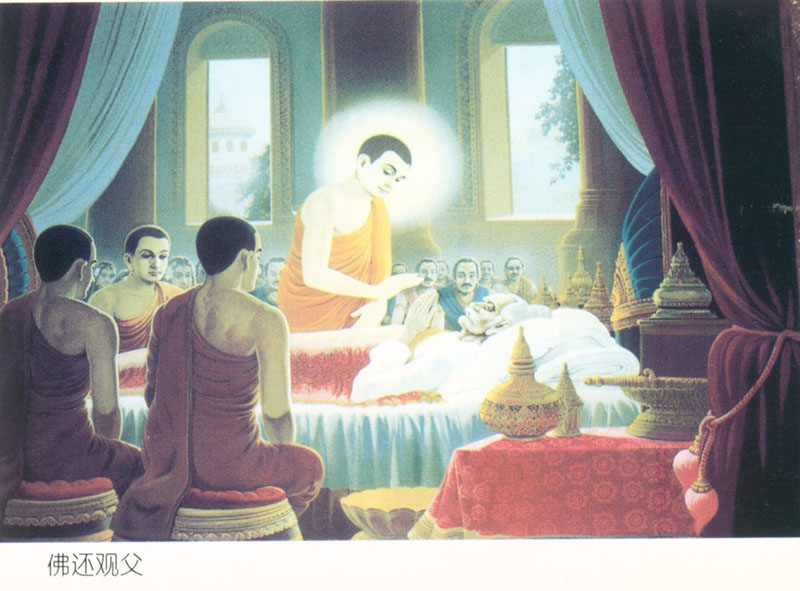

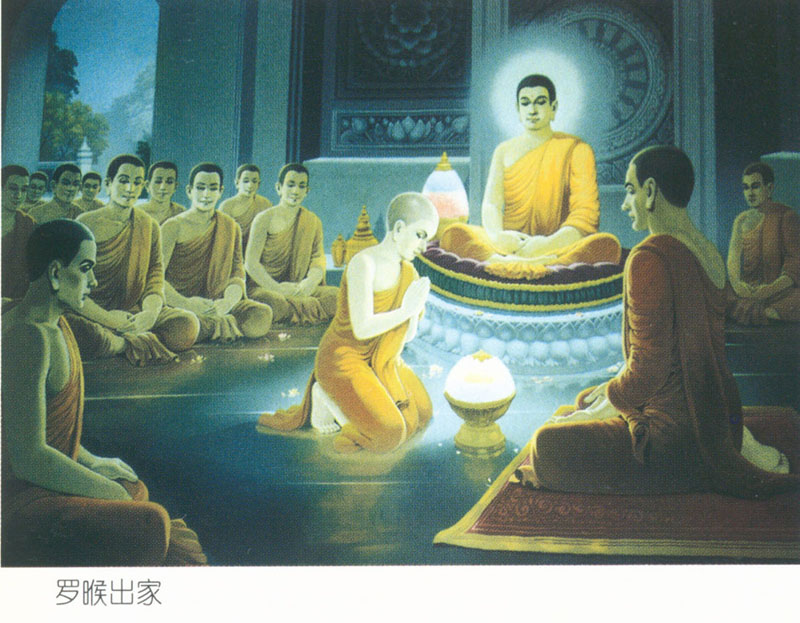

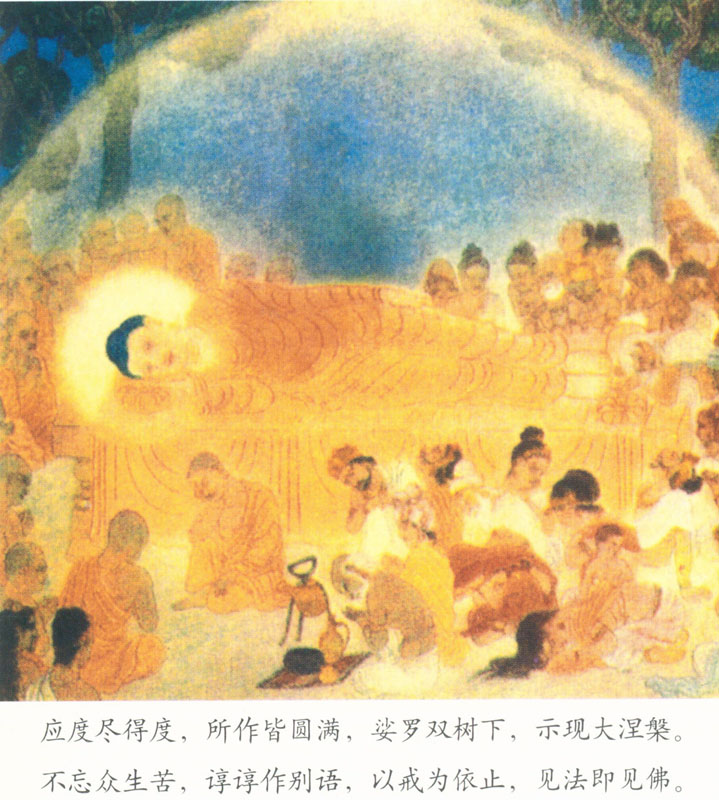

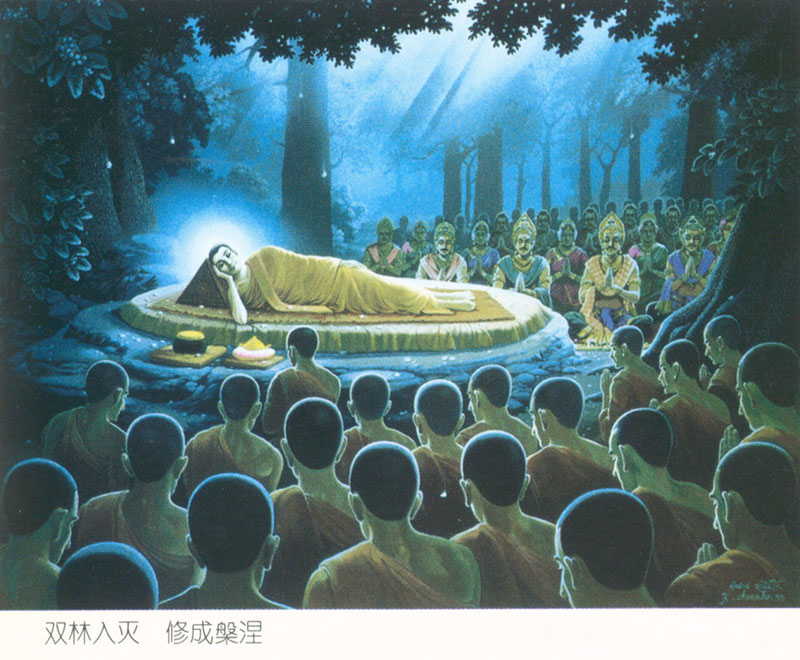

八、婆罗树下涅槃相

《涅槃经》云:“如来以黄金色身示诸大众言:‘我于累劫修难行苦行,得此金刚不坏身。我今化缘已毕,将入涅檠,汝等细观,今日则有,明日即无。’乃从宝床上升空中,高七多娑罗树,如是七反,复归宝床。”

“日月天寿五百岁,即人间一千八百万岁,以人寿比之若萤义也。”教示《胜光经》云:“日月有神用势力,放大光明,遍照世间,终归隐没。”《无常经》云:“大地及日月,至皆归尽。”人身无常,而凡夫外道计之为常。《涅槃经》云:“佛言我于往昔为汝等故,无量劫舍身命财,求无上菩提。是故汝等于我灭后应广修行,速出之有,勿复懈怠,散心放逸。”此如来最后垂诫,世尊于娑罗林下,寝宝床上,於其中夜,入第四禅,寂然涅槃。亦云圆寂。圆谓德无不备,叙谓障无不尽,故称涅槃。谓一切烦恼结习皆究竟故。按《古今论衡》云:佛涅槃时,当此土周穆王五十二年壬申之岁,二月十五日,是日暴风忽起,发损人舍,摧折林木,山川大地、宫殿震动。穆王向群臣,太史扈多奏云:西人圣人灭衰相现尔。《涅槃经》云:“师子吼菩萨问曰:‘如来何故二月十五日涅槃?’佛言:‘春阳之月,花木荣茂,鸟兽孵乳,众生多起常想,如来为破如是想故。’”若以寿世界,佛此年七十九岁矣。《光明经》云:“信相菩萨,作是思维,释迦如来寿命短促,方八十年。于时所居忽然广博严净有四如来,现在其前,而告之曰,一切诸水,可知几滴;诸须弥山,可知斤两;一切大地,可知尘数;虚空分界,可知边际。无有能算释尊寿命,不应生疑。”

《涅槃经》云:“如来欲令一切众生得平等福,金棺自举,升虚空中,徐徐而行,天人龙神,香花音乐,随绕供养。自拘尸城西门入,东门出;南门入,北门出,如是出入,经于七反,人民瞻礼,然后自到茶毗香台之上,依转轮王葬式。”经云:一切人天皆执宝炬,欲然香薪,火到皆灭。迦叶语曰:“如来金刚之身,非世间火而能烧之。于是如来以大悲力,从心字吉祥印中涌出三昧火而自燃之,故云:圣火自焚。”

二千五百年前释迦牟尼所创立的佛教,象一盏明灯,照亮了古代东方文明。今天,佛教的教义在全世界仍有极其广泛的影响。特别是佛教所强调的慈悲、平等的精神,对于提高人类道德情操,促进人类和平友好,具有重要的现实意义。佛法的总纲是戒、定、慧三学。三学中的“戒学”是有关伦理道德的规范。“定学”是有关调剂身心关系、促进身心健康与净化的方法。“慧学”是指能够正确地区别善恶、明辨是非的思维能力和判断能力。佛陀教导他的弟子要“勤修戒、定、慧,息灭贪、嗔、痴”,“诸恶莫作,众善奉行”。佛教这种提倡道德、发扬智慧的积极精神,对于制止战争,维护和平,无疑是有所俳益的。

佛陀的基本教义是苦、集、灭、道四谛。它从具体的经验出发,首先要求人们承认人生充满着各种各样的痛苦。生理方面,有生、老、病、死的痛苦;社会方面,有政治纠纷、社会动乱和战争破坏所造成的爱别离苦、怨僧会苦、求不得苦。生理方面的痛苦,通过体育锻炼、药物控制、个人修养,或许有可能相对地减轻;至于社会方面特别是战争所造成地苦难,如果没有清明地政治制度,安定地社会秩序,和平的国际环境,人们即使想暂时摆脱一下这些痛苦也是不可能的。这就是苦谛。佛教认为由错误认识作指导而产生的错误行为,是造成人生苦难的根本原因。这就是集谛。只有断除产生苦难的原因,才能达到诸苦永息、寂静清凉的目的。(即灭谛。佛陀教导他的弟子以此为目标,修习八正道,这就是道谛。八正道的核心是正见,所谓正见,即正确的认识,正确的见解。随顺正见的生活一定是和谐的,互助的,幸福的。)

佛教的四谛教义实施于社会的原则是以慈悲、平等、智慧为主的利他精神。人类如果用慈悲为怀的同情心,众生一体的平等观,明辨善恶的如实观作为指导生活的原则,就能改善人际关系,实现和平共处。

佛教的核心思想是缘起论。佛教的一切教义都是建立在缘起的基础上的。佛教认为一切事物和一切现象的发展变化都是仗因托缘而起的。世间任何事物的存在都是互相依赖、互为条件的,在时间上表现为因果相续,在空间上表现为彼此相依。如果用佛教的缘起观点来理解我们人类的现实生活,就不难看出:我们人类原来是一个因果相续、自他相依的整体!正因为如此,国家与国家之间,种族与种族之间,都应一律平等,互相尊重,互相信任,和睦相处,共同致力于全人类的和平与发展事业。

![]()