第一项 比丘尼毗尼的内容

佛教的僧伽(samgha)体制,比丘与比丘尼,是分别组合的,所以佛教有“二部僧”的存在。僧伽的组合,既有比丘僧、比丘尼僧的差别,所有的僧伽规制,也自然有些不同。所以在“律藏”的部类中,比丘尼律也有独立的部分。如上面所说,“波罗提木叉(经)”,“波罗提木叉分别”(或作“经分别”),(摩得勒伽与)“犍度”,都是依比丘而说的。比丘尼部分,论理也应该这样。大众部的《僧祇律》,确乎是这样的,但上座部系的“律藏”,多少的变化了。

属于上座,分别说部系的三部律,大致相同。一、《铜鍱律》:属于比丘尼的,有三部分:1.“经分别”中的“比丘尼分别”,是比丘尼“波罗提木叉经”的分别广说①。2.“犍度”“小品”中的“比丘尼犍度”,是“戒经”以外的,尼众不共规制的类集②。3.“比丘尼波罗提木叉”,就是比丘尼的“戒经”③。二、《四分律》,也有三部分:1.“尼戒”④。2.“比丘尼犍度”⑤。3.《四分比丘尼戒本》,是从《四分律》抄出来的⑥。三、《五分律》的三部分是:1.“尼律”⑦。2.“比丘尼法”⑧。3.《五分比丘尼戒本》,也是从《五分律》中抄出来的⑨。

属于上座,说一切有部系的二部律,略有不同。一、《十诵律》:1.“尼律”,为第七诵⑩。2.“比丘尼法”,这是属于“杂诵”“杂法”,与“后二十法上”相当(11)。3.《十诵比丘尼波罗提木叉戒本》,也是从《十诵律》抄出的。二、《根本说一切有部律》:1.《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》,唐义净译,共二十卷。2.“比丘尼法”部分,在《根有律杂事》——八门中,第六门五颂起,第八门六颂止(12)。3.《根本说一切有部苾刍尼戒经》,也是唐义净所译的。说一切有部律,“比丘尼法”部分,还含摄在“杂诵”或“杂事”中。而分别说部系,已独立而成为犍度了。五本对勘,显然是同一原本而传诵不同。

大众部的《僧祇律》,有关于比丘尼的,有五部分:1.比丘“杂诵跋渠法”中,有“比丘尼法”(13)。2.《僧祇律》的比丘尼律,与比丘律的组织一致,先明“比丘尼毗尼”(“比丘尼波罗提木叉分别”)(14)。3.次明“杂跋渠”:先别出五跋渠(15),接着如《律》卷四〇(大正二二·五四八上)说:

“比丘杂跋渠中,别住、蒜、伞盖、乘、刀治、革屣、同床卧坐、伎乐——九事,应出不说。余残十三跋渠;比丘尼别杂五跋渠。”

这是说明“杂跋渠法”的共与不共。比丘律中,“杂诵跋渠法”,共有十四跋渠。现在应除去“九事”;“应出不说”,是应该除去,而不说在比丘尼律中。余残的,还有十三跋渠,这是比丘与比丘尼通用的。“比丘尼别杂五跋渠”,就是上面所说的五跋渠,是比丘尼不共的。为什么要除去九事呢?或不是比丘尼所能违犯的,如“别住”(异住)(16)。或是已制为“学处”(siksāpada),如“蒜”(17)、“伞盖”等(18)。4.明“威仪法”,如《律》卷四〇(大正二二·五四八上)说:

“威仪中,阿练若、浴室、厕屋、缝衣簟,应出不说。”

比丘尼没有另外制立的威仪;就在比丘的“威仪法”七跋渠中,除去“阿练若”等四事。因为比丘尼的“杂跋渠”中,已禁止比丘尼住阿练若,浴室中浴,开厕(19),坐在缝衣簟上缝衣(20)。所以这四项法制,是不适用于比丘尼的。5.《摩诃僧祇比丘尼戒本》,这也是从《摩诃僧祇律》所抄出的。

“比丘尼戒经”(“戒本”),虽作为“说波罗提木叉”仪轨而单独流行,或依之而翻译;然主要内容,总不出于“波罗提木叉分别”。所以在汉译中,戒经都从各部广律中抄录出来(加上仪轨)。这样,“律藏”的比丘尼部分,“比丘尼波罗提木叉分别”——“比丘尼毗尼”而外,有关比丘尼的不共规制,在上座部中,就是分别说系的“比丘尼犍度”(“比丘尼法”),说一切有部“杂诵”或“杂事”中的“比丘尼法”了。在《僧祇律》中,虽分说为三,然(1)比丘“杂诵跋渠法”中的“比丘尼法”,专明“八敬法”,而含有二年学法戒,白四羯磨受具足,及遣使受具足;这是着重于“受具足”的。(2)比丘尼不共的“杂跋渠”,仅有五跋渠。(3)“威仪法”,比丘尼并没有不共的。所以只是二类;将“比丘尼法”与“杂跋渠”结合起来,与上座部分别说系的“比丘尼犍度”大致相同,只是简略些而已。兹列举《僧祇律》的内容如下:

(“比丘尼法”)1八敬法(二年六法,白四羯磨等)

(杂跋渠)1坐·2簟席·3缠腰·4覆袯衣·5著严饰服·6合严饰服出家·7畜使女·8畜园民女·9僧祇支·10浴衣

11拍阴·12胡胶形·13洗齐指节·14月期衣·15女人浴处浣·16男人浴处浣·17客浣衣处浣·18悬注·19流水·20种种根出精

21羯磨·22憍舍耶衣·23覆肩衣·24客庄严·25优钵罗华·26须曼那华·27结鬘·28纺缕·29坏威仪

30钵(弃死胎)·31覆钵·32开厕·33浴室·34阿练若处·35受迦絺那衣·36舍迦絺那衣(上二,为二众各别举行)

37食比丘不净比丘尼净·38食比丘尼不净比丘净·39比丘得使尼受食·40比丘尼得使比丘受食·41三因缘非比丘·42三因缘非比丘尼(上二,是转根)·43无残食。44上座八人余次第坐

上座部系的“比丘尼犍度”,与《僧祇律》的内容相近,这是可以比对而知的。上座部系的《十诵律》,有一特殊的情形,就是以受二年学法的“六法坛文”,编入波逸提一一一事(21)。以白四羯磨受具足的“比丘尼坛文”,编入波逸提一二七事(22)。以“比丘尼八敬法”,附于“尼律”的末后(23)。这一编列,是没有什么意义的,却表示其独特的组织(24)。这些部分,在《僧祇律》中,本为“杂诵跋渠法”的“比丘尼法”,而与比丘尼的“杂跋渠”分离。所以,说一切有部“杂诵”或“杂事”中的“比丘尼法”,近于《僧祇律》中比丘尼的“杂跋渠”。没有别立“比丘尼法”(犍度),所以分编在“尼律”中。分散在二处,在组织上,虽说是古型的,但分别说部系结合为一“比丘尼犍度”,在组织上,确是整齐得多!

第二项 八敬法

在佛教的僧伽体制中,比丘尼僧是独立的。但这种独立,仅是形式的,而实际是比丘的附属体,依比丘僧的存在而存在。这种事实,使律部的比丘尼部分,与比丘律截然不同。比丘尼律,只是以比丘的律制为主,而略辨其不同而已。比丘尼律,并非出于比丘尼僧的结集,而成于比丘的上座们。所以比丘僧的著名上座,“持二部律”是重要的条件。现存比丘尼的律部,是佛世的比丘尼制,通过上座们的裁定而形成的。这应该是与事实相去不远的结论。

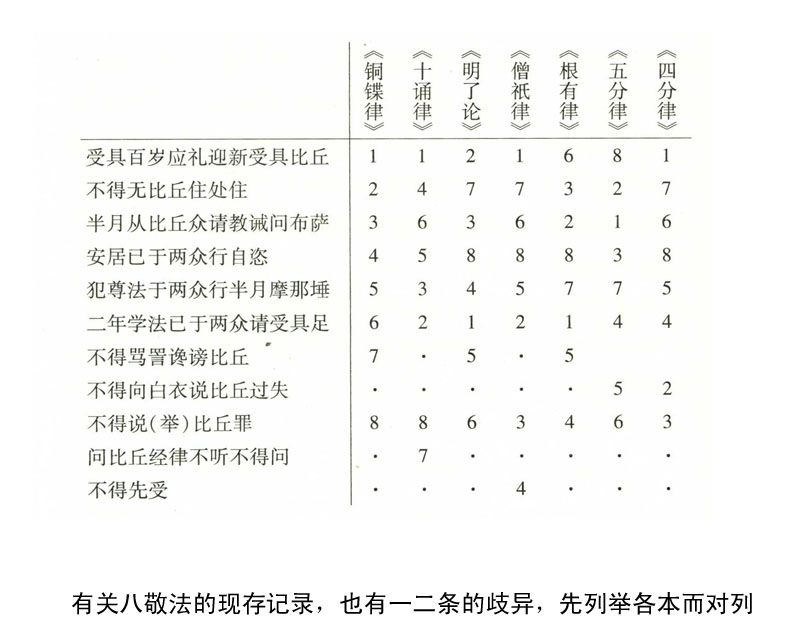

“八敬法”(atthagarudhamma),或译八尊敬法,或作八不可越法等。传说为:佛的姨母——摩诃波阇波提(Mahāprajāpatī)请求出家,释尊提出,如女众接受“八敬法”,才准予出家。“八敬法”不是别的,是比丘尼僧属于比丘僧的约法(八章)。说明了比丘尼在佛教中的地位;也就是比丘尼承认比丘僧的优越领导权,这是理解比丘尼律发展中的重要环节。有关八敬法的现存记录,也有一二条的歧异,先列举各本而对列如下。(25)

“八敬法”的内容与部派的不同意见,现在依《铜鍱律》的次第而略为叙说。

1.比丘尼受具足,即使已经百岁,对于新受具足的比丘,也要礼拜、迎接,以表示尊敬。这是不论年资与德学的,在僧伽体制中,比丘尼是在比丘以下的。在“尼律”的“波逸提”中,《十诵律》(一〇三),《四分律》(一七五),《五分律》(一七八),有见新戒比丘不起立礼迎戒(26)。

2.比丘尼不得在附近没有比丘的地方,作三月的夏安居。因为附近没有比丘,在安居期间,就不能半月半月地请教诫了。这与下一敬法,是基于同一理由的。在“波逸提”中,《铜鍱律》(五六),《四分律》(一四三),《五分律》(九一),《十诵律》(一四九),《根有尼律》(一二八),都有无比丘住处安居戒的制立(27)。

3.佛制:半月半月,“布萨”“说波罗提木叉”。比丘尼要在尼僧中布萨说戒,还要推派一位比丘尼,代表大众,到比丘僧处“请教诫人”、“问布萨”。这点,《僧祇律》与《铜鍱律》相合。代表到了比丘住处,向一位“知识比丘”,请代为“问布萨”与“请教诫”。那位比丘,在大众中宣说:“比丘尼僧和合礼比丘僧足。与清净欲、问布萨、请教诫”,如是三说(28)。问布萨,是比丘尼众虽自行布萨清净,还要向比丘僧报告清净。“请教诫人”,是请求比丘僧,推派比丘去教诫比丘尼。这一敬法,《四分律》、《五分律》、《根有律》,但说“请教授”;而《十诵律》与《律二十二明了论》,更局限为“请授八敬法”。这在“比丘尼戒经”的“波逸提”中,《十诵律》(一五一),《四分律》(一四一),《铜鍱律》(五九),《五分律》(一〇〇),《根有尼律》(一二六),都有半月不求教授戒(29),而《僧祇律》(一三二)为:半月僧教诫不恭敬(不去听)(30)。“问布萨”,只有《根有尼律》(一二七),制有“无苾刍住处作长净学处”(31)。在佛教的流传中,这已专重在半月请求教诫了。

4.三月安居终了,举行“自恣”,请别人尽量举发自己的过失,以便发露而回复清净。比丘尼在比丘尼僧众自恣;第二天,一定要到比丘僧住处,与比丘僧和合,举行自恣,请比丘们举发以求清净。在“尼律”的“波逸提”中,《铜鍱律》(五七),《四分律》(一四二),《五分律》(九三),《十诵律》(一五〇),《根有尼律》(一二九),都有不于二部众中作自恣戒(31)。

5.依《铜鍱律》,尼众犯了“敬法”的,要在二部僧中,行摩那埵。这是“僧残”的忏除法——但比丘的忏法,行六夜摩那埵;而比丘尼要行半月,显然是处分加重了。违犯“敬法”的比丘尼,除了在尼众中“行随顺法”,还要每天到比丘住处报告:我行摩那埵,已过了几夜,还有几夜,请僧伽忆持。半月终了,还要在二部僧(共四十人)中出罪。《明了论》说:“犯随一尊法,于二部僧应行摩捺多法”(33),与《铜鍱律》相合。《僧祇律》说:“若比丘尼越敬法,应二部众中半月行摩那埵。若犯十九僧伽婆尸沙,应二部众中半月行摩那埵。”(34)这不只是违越“敬法”,而且是犯僧残罪。《四分律》、《十诵律》、《根有尼律》,就只说是犯了“僧残”罪;《五分律》说“粗恶罪”。在佛教的发展中,这一“敬法”的重点,已转移为犯僧残罪的处分了。

6.式叉摩那(siksamānā)学满了二年的学法戒,以比丘尼为和尚,在比丘尼僧中,“十僧现前白四羯磨受具”。然后“即日”就要去比丘僧处,“和合僧二部众十众以上”,再受具足戒。这是比丘尼的受具,要经过比丘僧的认可。

7.比丘尼不得骂詈谗谤比丘。这一敬法,《僧祇律》与《十诵律》,是没有的。而《四分律》与《五分律》,更附有不得向白衣说比丘过失的规定。这是各部律出入最大的一条。在“尼律”的“波逸提”中,《铜鍱律》(五二),《四分律》(一四五),《僧祇律》(九一),有不得呵骂比丘戒(35)。《五分律》(一三一)别有不得向白衣说比丘过失戒(36)。

8.无论如何,比丘尼不能说——举发比丘,或见或闻或疑的过失,而比丘却可以举发比丘尼。《明了论》作:“比丘尼不得问难比丘及教比丘学。”据下文“安居竟,以三处请比丘僧说问难,如法受僧正教”(37),可见“问难”就是诘问过失的意思。上二条,包含了不得举发比丘的过失;不得为了忠告,而指责比丘的过失;不得呵骂比丘。《僧祇律》与《十诵律》,是作为同一敬法的。举发比丘罪犯,现存的各部律中,都没有制立学处。

《十诵律》别有“问比丘经律,不听不得问”一事。这也是不准比丘尼问难,但专指问难经律,这是为了维护比丘的尊严。《铜鍱律》(九五),《四分律》(一七二),《五分律》(一八五),《根有尼律》(一六九),都制有这一学处(38),虽然在八敬法中,并没有这一条。《僧祇律》别有“不先受”的敬法:这是信众如以饮食、房舍、床褥,布施比丘尼,尼众就要让他先供养比丘,然后才可以接受。《十诵律》的不得辄问,是法义的谦让。《僧祇律》的“不先受”,是财利的谦让。总之,什么都得让比丘一着。

如上面所说,比丘尼的出家受具足,半月半月布萨,每年的三月安居,安居终了的自恣,这些重要法事,都不能离开比丘而进行。平日,比丘尼礼敬比丘;不能说比丘罪,比丘却可以说。而且,如犯了粗重,非得比丘(二十众)僧同意,是不能出罪的。论法,是不准随意问难的。论财,要让比丘众先受的。这一比丘尼从属于比丘,必须服从比丘僧的优越权威的“八敬法”,不是别的,是比丘尼在僧伽体制中的真相。

分别说部、说一切有部的传说:佛以“八敬法”为女众出家的根本法,如说:“今听瞿昙弥受八不可越法,便是出家,得具足戒。”(39)因而有摩诃波阇波提“受(八)重法具足”的传说(40)。然而这一传说,并不是一致的。大众部的《僧祇律》,就没有瞿昙弥(Gautamī)以“八敬法”得具足的话。正量部的《明了论》说:“比丘尼三种圆德:一由善来比丘尼方得,二由遣使方得,三由广羯磨方得。”(41)依此,瞿昙弥是属于“善来得”的。而且,当时的大众,就有瞿昙弥没有受具足的传说(42)。如承认这一传说,瞿昙弥是以“八敬法”受具足的,那瞿昙弥领导的释女呢?也同样的传说不一:1.也是“八敬法”受具的,如《毗尼母经》等(43)。2.摩诃波阇波提为和尚尼,在比丘十众中,白四羯磨受具,如《铜鍱律》等(44)。3.泛说“现前白四羯磨得”,如《十诵律》等(45)。所以,以“八敬法”为女众出家的根本法,瞿昙弥受“八敬法”就是出家受具足,只是部分的传说而已。而且,女众还没有出家,就制定“八敬法”,制立二年学六法,这与“随缘成制”的毗尼原则,显然是不合的。

在律部中,“八敬法”出于“比丘尼犍度”、“比丘尼法”;是从“杂诵跋渠”、“杂事”中来的,也就是本于“摩得勒伽”。所以“八敬法”是僧伽规制,而后被集录出来的。《铜鍱律》第五敬法作:“犯尊(敬)法,于二部众中,半月行摩那埵。”(46)《原始佛教之研究》,以为“犯尊法”,不如《四分律》等“犯僧残”为合理(47)。然“犯尊法”,不只是《铜鍱律》所说,也是正量部《明了论》(“随一尊法”)、《僧祇律》(“越敬法”)所说。而《铜鍱律》、《僧祇律》、《正量部律》,本书第三章中,曾论证其为较古型的。所以“犯尊法于二部众中,半月行摩那埵”,虽不合于现存的比丘尼律,然应重行认识其古典的意义!凭借这一古义的启发,相信“敬法”是女众在僧伽体制中的根本立场——尊敬比丘僧。在修证的立场,比丘与比丘尼,完全平等。然在当时的现实社会中,男女的地位是悬殊的。女众的知识差、体力弱、眷属爱重,在男女不平等的社会中,不可能单独地组合而自行发展,必须依于比丘僧的教授教诫。在比丘“波罗提木叉”(“波逸提”)中,已制有教诫比丘尼的学处。教诫比丘尼,不是比丘的权利,而是名德上座应尽的责任与义务。从“正法住世”的观点,比丘尼应奉行“敬法”。违犯敬法,是不承认比丘僧的摄导地位,这等于破坏僧伽体制。不尊敬比丘僧,所以要在二部众中行摩那埵,向比丘僧认罪。

从经律的传说看来,摩诃迦叶与阿难,曾有意见上的出入(48)。女众出家,一致认为,释尊是经阿难的一再劝请而后同意的。比丘尼僧,已成为事实,但对佛教带来了更多的问题。比丘僧中的部分上座,如摩诃迦叶一流,对女众出家没有好感,因而对阿难不满。这一传说,说明了女众出家,在比丘僧中曾引起不同的意见——同情或嫌厌。释尊涅槃后,成为佛教主流的上座们,迫使阿难承认求度女众的过失;对于比丘尼僧的加强管教,那是当然的事了。“八敬法”,就是源于比丘尼的“敬法”——尊敬比丘僧,服从教导的实施方案。尊敬比丘僧的条例,固有的或增订的,及旧有的“敬法”(第五条),共为“八敬”。“八敬法”的成立,早在部派分立以前;在佛教主流(老上座们)的主持影响下完成,成为全佛教界所公认。但这么一来,显然是过分严厉了!如见比丘来而没有起来礼迎,就要在二部众中,半月行摩那埵,不但是过分苛刻,而且也窒碍难通。所以犯敬法而二部众中出罪的规定,渐演化而成为“犯僧残”的处分。《僧祇律》并说“犯敬法”与“犯僧残”,表示了这一制度的逐渐嬗变。从《僧祇律》看,“八敬法”仍然是僧伽规制,还没有演化为“波罗提木叉”的学处。在“尼律”的“波逸提”中,与“八敬法”相关的,有(一三二)“半月僧教诫不恭敬”,(一〇七)“隔宿去大僧处受具足”,(九一)“呵骂比丘”。但《僧祇律》所说,不是不往求教诫,而只是不恭敬、不去听;不是不在二部僧中受具足,只是时间延迟,隔了一天才去。这都不是违犯“敬法”。“呵骂比丘”,也不是犯“敬法”(《僧祇律》没有这一款)。犯“八敬法”,起初是沿用旧例,要在二部众中,半月行摩那埵。但敬法的具体化——“八敬法”,如见比丘而不起礼迎,都不能看得太严重,决不能看作破坏僧伽体制,否认比丘僧的领导。于是“犯敬法”而要半月行摩那埵的古制,渐嬗变为“僧残”的处分。八敬法也就渐化为学处,而编入“比丘尼波罗提木叉”的“波逸提”中,这是上座部律师的新学风。《铜鍱律》保存了“犯敬法,于二部众中,半月行摩那埵”的古制,又在“波逸提”中,加入(五二)“骂比丘”,(五六)“无比丘住处安居”,(五七)“不于二部众中自恣”,(五九)“半月不请教诫人”——犯“敬法”的新制。古制与新制混合,不自觉地陷于矛盾!《僧祇律》的“波逸提”中,没有“越敬法”的学处,不能不说是古型了。

第三项 比丘尼戒经

在律藏中,“比丘尼波罗提木叉分别”(或名“比丘尼分别”、“比丘尼律”),自成一部。然比丘尼僧是依比丘僧的,比丘尼毗尼部分,也由持律的上座比丘结集传持下来。所以比丘尼律,有“共戒”与“不共戒”的分别。比丘戒而可为比丘尼所通用的,名为“共戒”。比丘尼所特有的,名为“不共戒”。作为“说波罗提木叉仪轨”的“比丘尼戒经”,当然是叙列全部的戒条;而在“波罗提木叉分别”中,就不是这样。如《铜鍱律》与《十诵律》,没有提到共戒,只列举不共戒而加以分别。《僧祇律》等,或但举共戒的“结颂”;或但列共戒的条文;即使叙述事缘,也不多加分别。这可以了解,在律藏的结集过程中,持律的上座比丘是以比丘律为主的。比丘律部分,首先成立。比丘尼部分,形成附属,只略举“不共戒”而已。

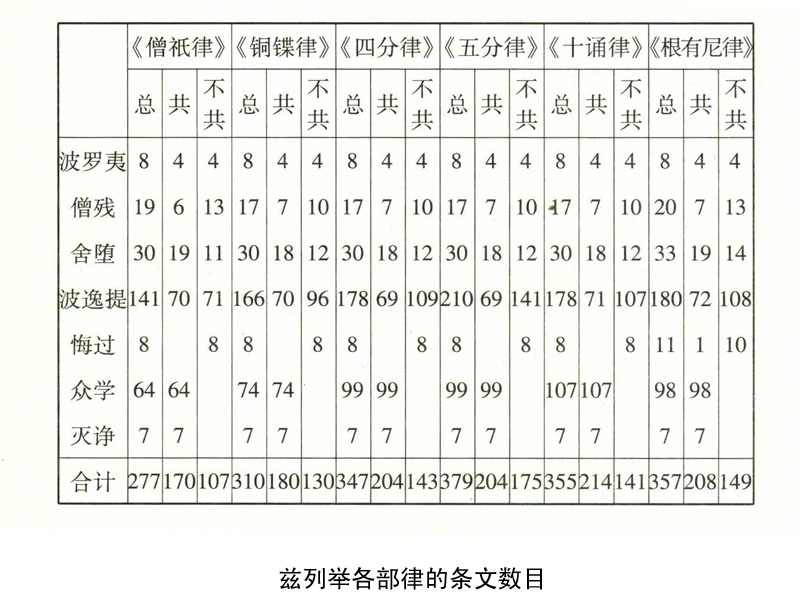

比丘的“波罗提木叉”,分为八部;加上“戒序”及“法随顺法”,《僧祇律》称为“十修多罗”。比丘尼的“波罗提木叉”,各部律都没有“不定法”(aniyata),仅有七部;《僧祇律》(加序及法随顺法)为九部,这是组织上的差别。汉译的各部“比丘尼戒经”,除《根有尼戒经》外,都是从“波罗提木叉分别”中抄出,所以应以各部的广律为主,来论究其条文的多少。比丘尼究竟有多少戒?现存的各部律所传,差别极大,特别是“波逸提法”。兹列举各部律的条文多少如下:

如上表列举的诸本不同,先略为分别:

一、“波罗夷”(pārājika):在共同的四波罗夷外,加四波罗夷,成八波罗夷。性质最严重,是各部律所一致的。

二、“僧伽婆尸沙”(samghavasesā):译为僧残、众教等。上座部系律(除根本说一切有部),共十七僧残,共戒凡七条。《僧祇律》——大众部所传,有两点不同。1.共戒中没有“污他家戒”,而多一“夫主不听辄度戒”(49)。有夫的妇女,没有得到丈夫同意,有抚养儿女等责任。任意的引度出家,每增加社会与寺院的因扰。这一戒,在上座部系中,属于“波逸提”(50)。2.上座系律有“四独戒”,内含独渡水、独入村、独宿、独在后行。在《僧祇律》中,分为三戒——“独入村”、“独宿”、“独渡”;所以多出二戒,共十九戒。《根有尼律》,没有“诤讼相言(涉讼)戒”,而多一“索亡人物学处”(51),可说是诤讼的不同解说。“四独戒”,分为四戒,所以共有二十戒。对于“四独戒”,从《僧祇律》与《根有尼律》的分为多戒来说,可能古义是各别的——事缘也是各别的。后经上座部律师的整理,因意义相近,才合为一戒。

三、“尼萨耆波逸提”(Nihsargikā-pātayantika),译为舍堕。《根有尼律》,例外的共三十三戒;其他都是三十尼萨耆波逸提。比丘也是三十,所以比丘尼的三十舍堕,是以比丘律为基准的。除去不共于比丘尼的,以有关比丘尼的来补足;除去多少,就加入多少,如《僧祇律》卷三七(大正二二·五二七中)所说(52):

(比丘尼萨耆波逸提中)“从比丘尼取衣”,及“浣染”、“淳黑”、“三分白”、“憍奢耶”、“六年”、“尼师坛”、“三由旬”、“擘羊毛”、“雨浴衣”、“阿练若处”——此十一事,应(除)出不说,(故共戒为十九事)。更有(不共戒)十一事:(十事)应内旃跋渠(旃即毡,毡跋渠是第二跋渠)。残(余),从初跋渠初跋渠(初跋渠三字,似衍文)中,出“取比丘尼衣”,(以)“捉金银”补。出“浣故衣”,以“卖买”补。后跋渠中,出“雨浴衣”,以(第二跋渠)“卖金”补。出“阿练若处”,以(不共戒)“抄市”补处。一跋渠,二跋渠,(各除二事,各补二事,)数不减。

《僧祇律》以“长钵”为共戒,《根有尼律》以“非亲里比丘浣故衣”为共戒,所以共戒有十九。余部律,共戒十八。不共戒的内容,不但大众、分别说、说一切有——三系间不合,分别说系中,《四分律》与《五分律》,也比《铜鍱律》多了“多畜器物”及“许衣而不与”(或作辞衣而又取)——二事。《十诵律》与《根有尼律》,所差的更大。大抵比丘尼舍堕,是部派分化时代的共同传说。而彼此的开合不同,取舍不同,形成极度的纷歧。各部完全相同的不共戒,仅“多畜钵”、“乞重衣”、“乞轻衣”——三事而已。

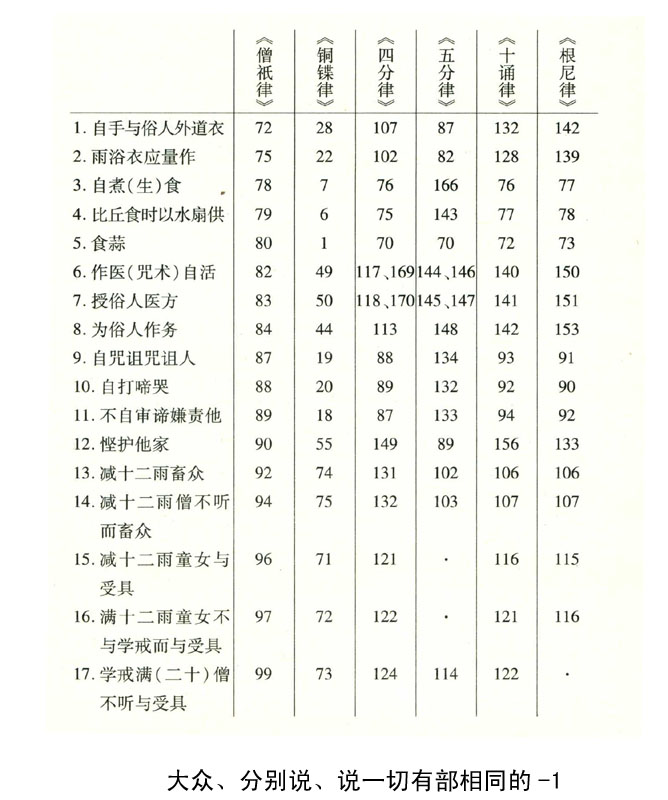

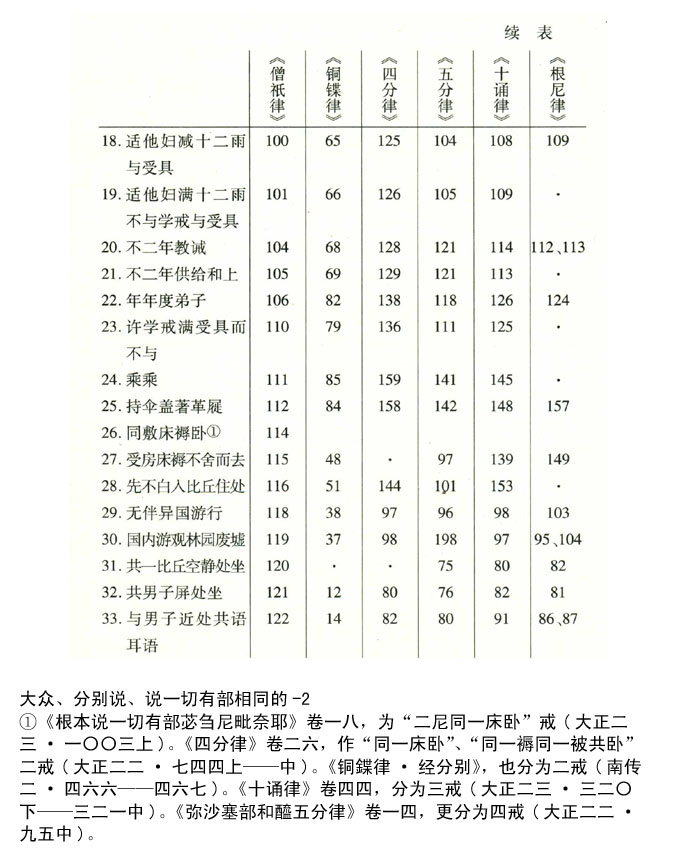

四、波逸提:比丘尼的“尼萨耆波逸提”,尽管出入很大,而有“三十舍堕”作范围,所以学处的条数相近。而“波逸提”,各派的取舍自由。《僧祇律》不共戒七十一,而《五分律》多达一四一。比丘尼“波逸提”的古型,是很难想像的。现略为整理,有三系——大众、分别说、说一切有(取多数)相同的;有二系——大众与分别说相同的;分别说与说一切有(上座部派)相同的,类列如下。但文句、含义、事缘,是难得一致的,这也只能作为大概的了解而已。

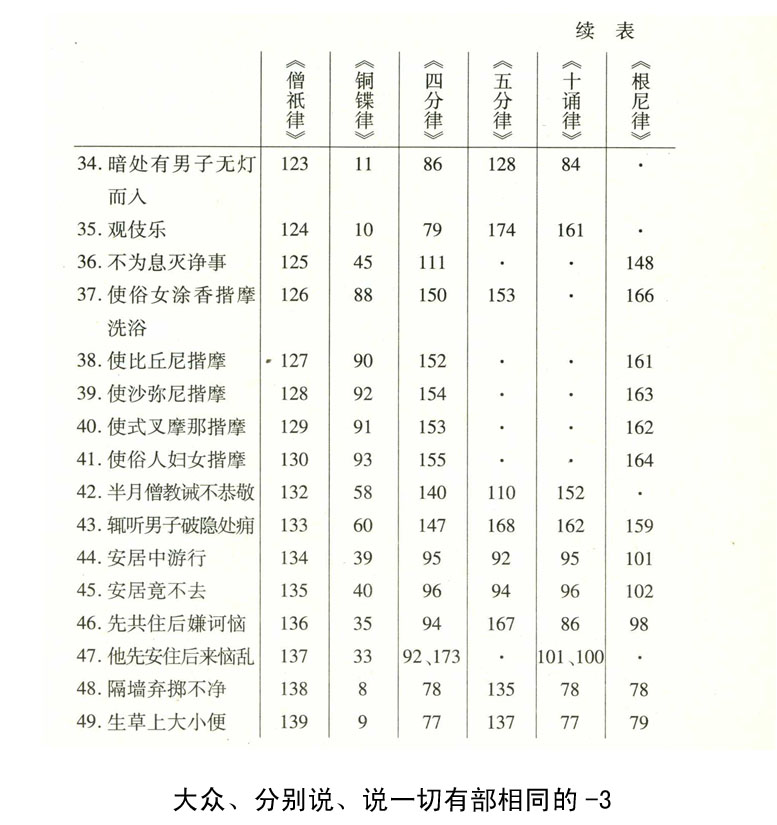

Ⅰ.大众、分别说、说一切有部相同的:

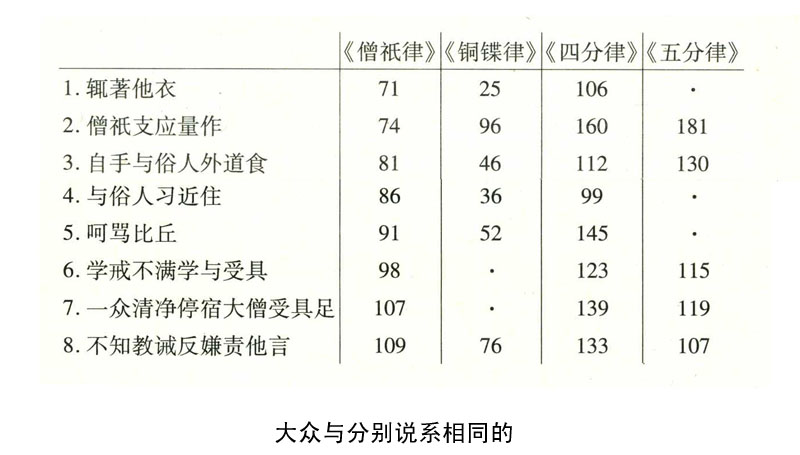

Ⅱ.大众与分别说系相同的:

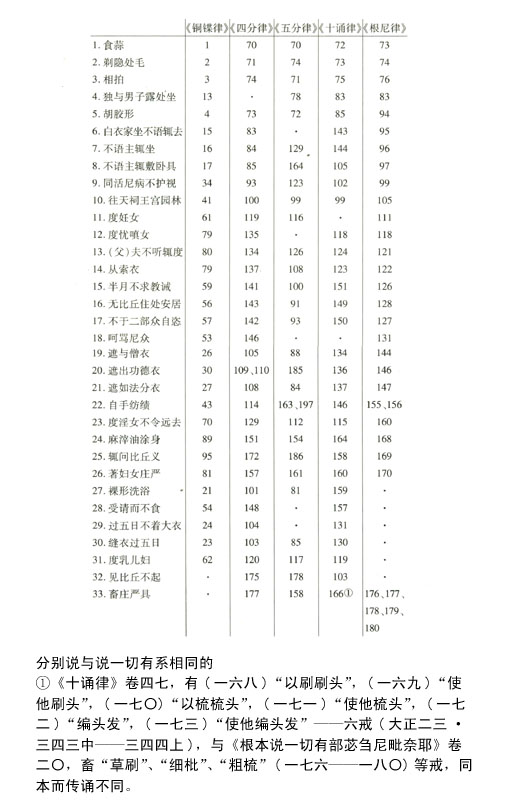

Ⅲ.分别说与说一切有系相同的:

在“尼律”(不共)“波逸提”的比对中,发见了三系所共的,凡四九戒。大众与分别说系相同的,有八戒。这五十七戒,不妨说是“波逸提法”的原型。大众部在发展中,又有所增订,成七十一戒(有些戒条,可能本来相同,而传说为彼此不合。特别是有关度众受具的部分,但无从断定)。《僧祇律》所没有,而为分别说与说一切有系所共的,有三十三戒。将三十三戒与前五十七戒综合起来,共九十戒,这是近于上座部尼律(不共)“波逸提”的原型。在这九十戒中,《铜祇律》有八十七戒;与《铜祇律》九十六“波逸提”,所差仅有九戒,可见《铜鍱律》在上座分别说部中,不失为较古的一部。分别说系的《四分律》与《五分律》,说一切有系的《十诵律》与《根有尼律》,又各有所重而更为增订,这才形成更大的距离。在这几部律中,《五分律》与《根有尼律》完成的时代最迟。

上座部系的律师,在不断地增订“波逸提法”。但所说的增订,并非一切创新,主要是将僧伽所习惯推行的成规,条文化而成为“波罗提木叉”的一分。这可以举例说明的:1.“八敬法”本不是“波罗提木叉”,《僧祇律》本也还是这样。但在上座律中,增订了有关“八敬法”的——“见比丘不起立礼迎”、“无比丘住处安居”、“半月不请求教诫”、“不于二部众中行自恣”、“骂比丘”,如本章上一节所说。《五分律》更增订(一九〇)“一众受具足”,(一三一)“向白衣说比丘过”(53),这是八敬法化为学处的明证。2.比丘尼的例行规制,也形成“杂跋渠”。《僧祇律》有五跋渠,共四四事(54)。“杂跋渠”的内容,有些也化而为学处,编入“波逸提”中。《僧祇律》已开此风气,上座律更大大地增订起来。例如:

“八敬法”与“杂跋渠”的条文化,增编入“波逸提法”,是上座部律的共同倾向。还有值得一说的,是上座律中制为“波逸提”的,有些在《僧祇律》中,制为“僧残”与“尼萨耆波逸提”了。如“夫主不听辄度”,《僧祇律》为“僧残”,而上座系律部,属于“波逸提”(55)。又如《僧祇律》“舍堕”中,(一七)“拆衣不缝过五日”,又(一八)“取衣许受而不与受具”,在上座系律中,都是“波逸提”(56)。从“犯敬法”,本为二部众中行摩那埵(同于“僧残”),而渐演化为“波逸提”;属于“僧残”与“舍堕”的,也转化为“波逸提”而论:佛灭以来,比丘僧(比丘尼律的集成者)对比丘尼的管教,起初是异常严厉的。但在部派一再分化过程中(西元前二〇〇——一〇〇),显然已大为宽容。在比丘尼律部的编集中,琐细的规章却越来越繁重。这是从比丘尼律成立研究中所得的结论。

五、“波罗提提舍尼”(pratidesanīyā),意译为“悔过”。除《根有尼律》外,都是八波罗提提舍尼,而又都是不共戒。《十诵律》虽同为八戒,而缺“蜜”与“黑石蜜”,却有“熟酥”与“脯”。《根有尼律》合为一〇戒,又加共戒——“学家受食戒”,成为十一,《根有尼律》显为晚出的综合。

六、“众学法”(sambahula-saiksa)都是共戒,所以大体上与比丘的“众学法”相同。现存的《僧祇比丘尼戒本》,误为七十七条。其中关于内衣的九戒、被衣的四戒,无疑是从比丘“众学法”中抄录时的笔误。如《僧祇律》卷二一(大正二二·三九九中——下)说:

“六群比丘下著内衣、高著内衣……象鼻著内衣(九事)……与诸比丘结戒……整齐着内衣,应当学。”

“六群比丘下被衣、高被衣、婆罗天被衣、婆薮天被衣(四事)……与诸比丘结戒……齐整被衣,应当学。”

《僧祇律》文,列举种种不如法,着内衣九事,被衣四事,然后制成二戒——“齐整着内衣”,“齐整被衣”。现存的《僧祇比丘尼戒本》,总共列举十五戒,显然是不足依据的。《僧祇律》的比丘“众学法”,六六戒,而比丘尼“众学法”,应为六四,如《僧祇律》卷四〇(大正二二·五四四下)说:

“众学法,广说如比丘中。唯除六群比丘尼生草上、水中大小便,余者尽同。”

比丘尼的“众学法”,应除去二条,因为“生草上大小便”、“水中大小便”,已制为“波逸提”(一三九·一四〇)了。《五分律》也说:“比丘尼,除大小便生草菜上,余皆如上。”(57)“生草上大小便”,已制入“波逸提”(一三七),而《五分比丘尼戒本》,“众学法”中仍列入“不大小便生草菜上,除病,应当学”(58),也是错误的。在“众学法”一〇〇中,也应除一而为九十九。这样,《四分律》“波逸提”的七十七,与“众学法”的四十九相重复。这都是传录的不审,应除去一条:《四分律》的“众学法”,应为九十九。说一切有部的《十诵律》与《根有尼律》,都没有重复的过失。

七、“灭诤法”(Adhikarana-samathā):七灭诤都是共戒。处理僧伽纷诤的法规,与比丘是完全一样的。

关于比丘尼戒的条数,除上面所说的六律而外,还有正量部所传的“比丘尼律有九十九戒”(59)。“九十九戒”,是约不共戒说的。如前第三章中,说到正量部的比丘律,是二百戒(60),依此可推算出正量部比丘尼戒的条数。正量部为上座部系,可依上座部的共义来推算。正量部的不共戒,除“波罗夷”四、“僧残”一、“舍堕”一〇二、“悔过”八——共三十四戒外,“波逸提”应为六十五,合“九十九戒”的大数。这样,加上共戒:“波罗夷”四,“僧残”七,“舍堕”十八,“波逸提”七十(这或有一条的差异),学法四十九(五十除一),灭诤七——共一五五戒。共戒与不共戒合计,总数为二五四戒。这虽然没有明文,但是可以推算而知的,所差的多不过一戒而已。

比丘尼律的集成,是持律的上座比丘的功绩。佛灭以后,部派分裂以前,对比丘尼的处理极严。当时所诵的“戒经”,随“比丘戒经”的完成而完成;除去不适用于尼众的,而加入比丘尼的不共戒。当时所诵的“戒经”,可能在“二百五十戒”(如正量部所传)左右。那时,在比丘的“摩得勒伽”(杂跋渠)中,附有“比丘尼法”——“八敬法”;而其他的不共规制,也集为“杂跋渠”。等到部派分裂再分裂,对比丘尼的教诫也放宽了。各派自由取舍,而波逸提的数目才不断增加。“八敬法”与“杂法”部分,在上座部中,类集为一。说一切有系,附属于比丘的“杂法”或“杂事”;分别说系,别集为“比丘尼犍度”或“比丘尼法”。比起《僧祇律》的“五杂跋渠”,内容也增广多了。比丘尼戒数的多少,距离很远。因为比丘尼律,在持律比丘的编集中,没有被重视,也没有严格的公认传说。等到部派一再分裂,各自为政,对比丘尼戒的集成,更没有标准可说。从比丘尼戒条数的多少,杂跋渠(比丘尼犍度)内容的广略,对于比丘尼律的集成,各部律(尼律)的先后,应该是《僧祇律》、《铜鍱律》、《四分律》与《十诵律》、《五分律》与《根有尼律》。至于比丘尼的“波罗提木叉分别”,那当然因“波罗提木叉”的编定,而渐次成立了。

①《铜鍱律·经分别》(南传二·三三七——五六四)。

②《铜鍱律·小品》(南传四·三七八——四二三)。

③《铜鍱律·波罗提木叉》(南传五·三六——五六)。

④《四分律》卷二二——三〇(大正二二·七一四上——七七八中)。

⑤《四分律》卷四八·四九(大正二二·九二二下——九三〇下)。

⑥《四分尼戒本并序》(大正二二·一〇三〇下——一〇四一上)。

⑦《弥沙塞部和醯五分律》卷一一——一四(大正二二·七七中——一〇一上)。

⑧《弥沙塞部和醯五分律》卷二九(大正二二·一八五中——一九〇中)。

⑨《五分比丘尼戒本》(大正二二·二〇六中——二一四上)。

⑩《十诵律》卷四二——四七(大正二三·三〇二下——三四六上)。

(11)《十诵律》卷四〇·四一(大正二三·二九〇下——二九八上)。

(12)《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷二九——三四(大正二四·三五〇中——三七四下)。

(13)《摩诃僧祇律》卷三〇(大正二二·四七一上——四七六中)。

(14)《摩诃僧祇律》卷三六——四〇(大正二二·五一四上——五四四下)。

(15)《摩诃僧祇律》卷四〇(大正二二·五四四下——五四八上)。

(16)《摩诃僧祇律》卷二六(大正二二·四四二下——四四三上)。

(17)《摩诃僧祇律》卷三八(大正二二·五三〇中)。

(18)《摩诃僧祇律》卷三九(大正二二·五三八上)。

(19)《摩诃僧祇律》卷四〇(大正二二·五四七中——下)。

(20)《摩诃僧祇律》卷四〇(大正二二·五四四下)。

(21)《十诵律》卷四五(大正二三·三二六中——三二七下)。

(22)《十诵律》卷四六(大正二二·三三一中——三三四下)。

(23)《十诵律》卷四七(大正二二·三四五下)。

(24)根本说一切有部,关于尼众受戒的作法,见于《根本说一切有部百一羯磨》(大正二四·四五九下——四六五上)。

(25)《铜鍱律·小品》(南传四·三八〇——三八一)。《十诵律》卷四七(大正二三·三四五下)。《律二十二明了论》(大正二四·六七〇下)。《摩诃僧祇律》卷三〇(大正二二·四七一上——四七六中)。《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷二九(大正二四·三五一上)。《弥沙塞部和醯五分律》卷二九(大正二二·一八五下)。《四分律》卷四八(大正二二·九二三上——中)。

(26)《十诵律》卷四五(大正二三·三二四下)。《四分律》卷三〇(大正二二·七七六下——七七七上)。《弥沙塞部和醯五分律》卷一四(大正二二·九七下)。

(27)《铜鍱律·经分别》(南传二·五〇五)。《四分律》卷二九(大正二二·七六六中)。《弥沙塞部和醯五分律》卷一三(大正二二·八九上)。《十诵律》卷四六(大正二三·三三九中)。《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一九(大正二三·一〇〇九上)。

(28)《摩诃僧祇律》卷三〇(大正二二·四七五上)。

(29)《十诵律》卷四六(大正二三·三三九下)。《四分律》卷二九(大正二二·七六五上——下)。《铜鍱律》“经分别”(南传二·五〇八)。《弥沙塞部和醯五分律》(大正二二·九〇上)。《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一九(大正二三·一〇〇八下)。

(30)《摩诃僧祇律》卷三九(大正二二·五四一下)。

(31)《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一九(大正二三·一〇〇八下)。

(32)《铜鍱律·经分别》(南传二·五〇六)。《四分律》卷二九(大正二二·七六五下——七六六中)。《弥沙塞部和醯五分律》卷一三(大正二二·八九中)。《十诵律》卷四六(大正二三·三三九中——下)。《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一九(大正二三·一〇〇九上)。

(33)《律二十二明了论》(大正二四·六七〇下)。

(34)《摩诃僧祇律》卷三〇(大正二二·四七五上)。

(35)《铜鍱律·经分别》(南传二·四九八)。《四分律》卷二九(大正二二·七六七上——中)。《摩诃僧祇律》卷三八(大正二二·五三三上)。

(36)《弥沙塞部和醯五分律》卷一三(大正二二·九三中)。

(37)《律二十二明了论》(大正二四·六七〇下)。

(38)《铜鍱律·经分别》(南传二·五五三)。《四分律》卷三〇(大正二二·七七六上)。《弥沙塞部和醯五分律》卷一四(大正二二·九八中)。《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷二〇(大正二三·一〇一四下)。

(39)《弥沙塞部和醯五分律》卷二九(大正二二·一八五下)。

(40)《十诵律》卷五六(大正二三·四一〇上)。《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷五(大正二三·五九四上)。《萨婆多毗尼毗婆沙》卷二(大正二三·五一一上)。《根本说一切有部毗奈耶颂》卷上(大正二四·六一八中)。《毗尼母经》卷一(大正二四·八〇三中)。《善见律毗婆沙》卷七(大正二四·七一八中)。

(41)《律二十二明了论》(大正二四·六六八下)。

(42)《铜鍱律·小品》(南传四·三八三)。《弥沙塞部和醯五分律》卷二九(大正二二·一八七中)。《十诵律》卷四〇(大正二三·二九三下)。

(43)《毗尼母经》卷一(大正二四·八〇三中)。《四分律》卷四八(大正二二·九二三中——下)。《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷五(大正二三·五九四上——中)。《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷三〇(大正二四·三五一下)。

(44)《铜鍱律·小品》(南传四·三八三)。《弥沙塞部和醯五分律》卷二九(大正二二·一八六中)。

(45)《十诵律》卷四〇(大正二三·二九一上)。《萨婆多毗尼毗婆沙》卷二(大正二三·五一一中)。

(46)《铜鍱律·小品》(南传四·三八一)。

(47)平川彰《原始佛教之研究》(五二四)。

(48)拙作《阿难过在何处》(《海潮音》四十六卷一期一〇——一五),可以参考。

(49)《摩诃僧祇律》卷三六(大正二二·五一九中——下)。

(50)《铜鍱律·经分别》(南传二·五三八——五三九)。《弥沙塞部和醯五分律》卷一三(大正二二·九三上)。《四分律》卷二八(大正二二·七六二中——下)。《十诵律》卷四六(大正二三·三三〇中)。《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一八(大正二三·一〇〇七下)。

(51)《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷六(大正二三·九三六中)。

(52)原文过于简略,所以在( )中,略加补注。

(53)《弥沙塞部和醯五分律》卷一四(大正二二·九八下),又卷一三(大正二二·九三中)。

(54)如本章本节第一项所列。

(55)《铜鍱律·经分别》(南传二·五三八——五三九)。《弥沙塞部和醯五分律》卷一三(大正二二·九三上)。《四分律》卷二八(大正二二·七六二中——下)。《十诵律》卷四六(大正二三·三三〇中)。《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一八(大正二三·一〇〇七下)。

(56)“拆衣不缝过五日”,如《铜鍱律·经分别》(南传二·四五三——四五四)。《弥沙塞部和醯五分律》卷一二(大正二二·八八中)。《四分律》卷二六(大正二二·七四九中——下)。《十诵律》卷四六(大正二三·三三五中)。

“取衣许受而不与受具”,如《铜鍱律·经分别》(南传二·五三四——五三五)。《四分律》卷二八(大正二二·七六三下)。《弥沙塞部和醯五分律》卷一三(大正二二·九一中——下)。《十诵律》四六(大正二三·三三〇上)。《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一八(大正二三·一〇〇七下)。

(57)《弥沙塞部和醯五分律》卷一〇(大正二二·七七中)。

(58)《五分比丘尼戒本》(大正二二·二一三中)。

(59)《律二十二明了论》(大正二四·六六六上)。

(60)见本书第三章第四节。

![]()