第一项 阿含与传承

“经藏”的内容,有五部与四部的差别。名称上,有称为阿含(Agama)、称为尼迦耶(Nikāya)的差别。尼迦耶——部,是部类,铜鍱部所传的巴利语圣典,是称为尼迦耶的(也有称为阿含的),这应该是佛教界初期的称谓。然在经法的流传中,各部派大都称之为阿含,因为阿含有着更深一层的意义。阿含,古来或音译为阿鋡暮、阿笈摩。意译不一,一般以玄奘等传译为正。如《瑜伽师地论》卷八五(大正三〇·七七二下——七七三上)说:

“如是四种,师弟展转传来于今;由此道理,是故说名阿笈摩。”

据此,阿含是“展转传来”的意思,也可以简译为“传”。然所说的“展转传来”,不只是文句的师弟传授,而更有实质的意义。后代学者的解说,似乎忘失了阿含的实质意义,而解说为:集种种经为四大部,而称此大部为阿含。其实,在大部集成以前,阿含一词,早已在佛教界流行,如《中部·牧牛者大经》(南传九·三八五)说:

“彼比丘多闻,传阿含、持法、持律、持母。”

同样的文句,在《增支部》中,也有好几处①。在持法者(dhammadhara)、持律者(vinayadhara)、持母者(mātikādhara)外,又别说传阿含(Agatāgama)。Agama是由彼而此——“来”的意义。如四果中的“一来”(sakrdāgāmin)、“不来”(anāgāmin),都是译Agāmi为来的。阿含是“来”,是“展转传来”,有传授传承的意思。如《楞伽阿跋多罗宝经》所说:“从本已来,成是相承”;就是《入楞伽经》的“阿含”(梵本作Agama)②。在经法的展转传来中,师资授受,不仅是文句的暗诵。在经典的结集过程中,有的是短篇,异常复杂。或详或略,或具足,或少分,甚或近乎矛盾。在师资的展转传来中,也传承了经法的文义与意趣。传授这种传承的,名为“传阿含”者。“传阿含”者,早在大部集成以前,因经法的传通而得名。等到大部集成,还是由人传承传授下去,也就因此而被称为“阿含”了。

我国古译阿含为“趣”与“归”。如晋代道安,解为“秦言趣无”③。僧肇《长阿含经序》说:“秦言法归。……譬彼巨海,百川所归,故以法归为名。”④《善见律毗婆沙》卷一 (大正二四·六七七上)说:

“容受聚集义名阿含。如修多罗说:佛告诸比丘:我于三界中,不见一阿含,如畜生阿含,纯是众生聚集处也。”

《善见律毗婆沙》,举“畜生阿含”为例。畜生阿含,就是畜生趣。趣是趣向、去处,实与道安等传说相近;是以gata(去的意思)转释阿含的。

在“阿含经”集成的研究中,有关传承事项,本是可以不必说的。但在佛教中,尤其是对于“阿含经”的集成,而形成部派的过程中,传承是有重要意义的。古人对于佛法的胜解,不是近代学者那样,专从文字与意义上去研究,而是佛法宗要、经文意义、修持方法,与异文异义的解说会通,主要从传授传承中去获得的。这是尊重古代圣贤的意见,认为唯有这样,才能理解经法的真意。虽然时间久了,传承间会有多少不同,而逐渐形成派别。但口口相传的佛法,到底这样地流传了下来。

觉音在Sumangalavilāsinī(《长部》注)序中说:第一结集以后,《长部》由阿难,《中部》由舍利弗,《相应部》由大迦叶,《增支部》由阿那律系统的学者,分别传承宏通⑤。汉译的《增一阿含经》序也说:“阿难以此增一,付授优多罗,不嘱累余比丘。”⑥南北的不同传说,未必与事实相符合,但说明了四部阿含,是由比丘们传承下去,而传承间存有不同学系的那个事实。由于传承不同,容易引起分化。就在同一部派中,也会因所重不同而引起歧见。如Sumangalavilāsinī序说:长部师(Dīghabhānaka)与中部师(Majjhimabhānaka),对于“所行藏”、“譬喻”、“佛种姓”、“小诵”——四部,意见不同。长部师将这四部,从“经藏”(“小部”)中除去⑦。“四阿含”(四部)是公认的圣典;长部师与中部师,就是特重《长部》与《中部》的经师。

在古代的结集传说中,四部阿含的次第,也有所不同。这不是偶然的,而是表示着一种意义。现存部派所传的异说,共有四种,可分为二类。

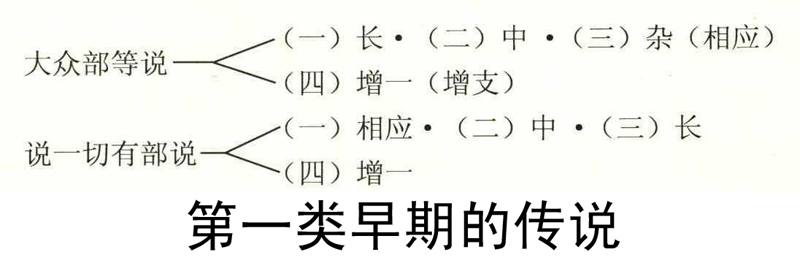

第一类早期的传说是:

初是大众部、雪山部、铜鍱部、化地部、法藏部的共同传说⑧;次是《瑜伽师地论》,代表说一切有部的古义⑨。这二说看来不同,而主要的不同,是“长”·“中”·“杂”与“杂”·“中”·“长”——次第恰好相反的不同。而“增一”的列在最后,是彼此一致的。这二类传说,我以为都是对的。大众部等传说,是四部完成的排列次第——后来居先,是部派未分以前的一般意见。而说一切有部所传,是次第形成的开展过程,代表更古老的传说。

第二类后起的传说是:

根本说一切有部说——(一)杂·(二)长·(三)中·(四)增一大众部末派说——(一)增一·(二)中·(三)长·(四)杂

《根有律杂事》所说⑩,与说一切有部旧义,“长”与“中”的次第变化了。大众部末派说,见《增一阿含经》序(11),与大众部的古义不合。这是特重“增一”的一派,是将根本说一切有部的传说,全部颠倒过来。在这二类不同的传说中,初期的二种传说,将受到本书的重视。

第二项 四部阿含的宗趣

“四阿含”,无论是先后成立,或者是同时形成的,总之是有了四部阿含的存在。锡兰佛教,是传说“五部”或“五阿含”的,但以第一结集的“阿含藏”,分为四部:“品、五十集、相应、集”——四阿含,也是《岛史》(西元四、五纪间作)所说(12)。四部的地位,显然不是《小部》所可及的。然而,为什么集成四部?这四部有什么不同的特殊意义?起初,也许没有考虑到,但在四部形成的阶段,古人是应有这一构想的。近代的学者,当然可以从现存的部类中,探索其不同的目的。但在古代,那就是从传承而来的古说了。说一切有部的《萨婆多毗尼毗婆沙》卷一(大正二三·五〇三下——五〇四上),曾这样说:

“为诸天世人随时说法,集为增一,是劝化人所习。为利根众生说诸深义,名中阿含,是学问者所习。说种种禅法,名杂阿合,是坐禅人所习。破诸外道,是长阿含。”

大体说来,这一分类,是有实际意义的。在说一切有部中,《增一阿含》是(持经)“譬喻师”,《中阿含》是“阿毗达磨者”,《杂阿含》是“禅师”所特重,近于事实。说一切有部论义特色,多半依(说一切有部的)《中阿含》而成立;《中阿含》重于分别法义,所以说是“学问者所习”。从《瑜伽师地论》,以《杂阿含》为佛法本源来说,《杂阿含》是“坐禅人所习”,也非常适合。这一传说,应有古老的传说为依据的。觉音有四部的注释,从注释的书名中,表现了“四阿含”(四部)的特色。

长部注:Sumangalavilāsinī(吉祥悦意)

中部注:Papanca-sūdanī(破斥犹豫)

相应部注:Sāratthapakāsinī(显扬真义)

增支部注:Manoratha-pūranī(满足希求)

龙树有“四悉檀”的教说,如《大智度论》卷一(大正二五·五九中)说:

“有四种悉檀:一者,世界悉檀;二者,各各为人悉檀;三者,对治悉檀;四者,第一义悉檀。四悉檀中,总摄一切十二部经,八万四千法藏,皆是实,无相违背。”

“悉檀”,梵语Siddhānta,译为成就、宗、理。四种悉檀,是四种宗旨、四种道理。四悉檀可以“总摄一切十二部经,八万四千法藏”。龙树四悉檀的判摄一切佛法,到底根据什么?说破了,这只是依于“四阿含”的四大宗旨。以四悉檀与觉音的四论相对比,就可以明白过来。“吉祥悦意”,是《长阿含》,“世界悉檀”。如《阇尼沙经》、《大典尊经》、《大会经》、《帝释所问经》、《阿吒囊胝经》等,是通俗地适应天神信仰(印度教)的佛法。思想上,《长含》破斥了外道,而在民众信仰上融摄他。诸天大集,降伏恶魔;特别是《阿吒囊胝经》的“护经”,有“守护”的德用。“破斥犹豫”,是《中阿含》,“对治悉檀”。《中阿含》的分别抉择以断疑情,净除“二十一种结”等,正是对治的意义。“显扬真义”,是《杂阿含》,“第一义悉檀”。《增一阿含》的“满足希求”,是“各各为人悉檀”。适应不同的根性,使人生善得福,这是一般教化,满足一般的希求。龙树的四悉檀,与觉音四论的宗趣,完全相合,这一定有古老的传承为依据的。彻底地说起来,佛法的宗旨,佛法化世的方法,都不外乎这四种。每一阿含,都可以有此四宗;但就每一部的特色来分别,那就可说《长阿含》是“世界悉檀”,《增一阿含》是“为人悉檀”,《中阿含》是“对治悉檀”,《杂阿含》是“第一义悉檀”了。这一佛法的四大方针,在佛法的实际应用中,也是一样。所以教人修习禅观,就有“四随”,如《摩诃止观》卷一上(大正四六·四下)说:

“佛以四随说法:随(好)乐,随(适)宜,随(对)治,随(胜)义。”

天台学者,早就以“四随”解说“四悉檀”。集一切佛法为四阿含,在古代的传承中,显然有一明确的了解。《萨婆多毗尼毗婆沙》,也是同一传说。由于说一切有部论师过分重视《中阿含》,这才以究明“深义”为《中阿含》,而有小小的差异。千百年传来的四含宗义,在现在看来,仍不失为理解佛法开展的指针(13)。

注释:

① 《增支部·三集》(南传一七·一九〇),又“四集”(南传一八·二五九),又“五集”(南传一九·二五〇——二五二),又“六集”(南传二〇·一一一——一一二)。

② 《楞伽阿跋多罗宝经》卷一(大正一六·四八三下)。《入楞伽经》卷二(大正一六·五二二下)。

③ 《出三藏记集》卷九(大正五五·六四下)。

④ 《出三藏记集》卷九(大正五五·六三中)。

⑤ 《望月大辞典》卷一(二〇下)。

⑥ 《增一阿含经》卷一(大正二·五五一上)。

⑦ 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(六九二)。

⑧ 《摩诃僧祇律》卷三二(大正二二·四九一下)。《毗尼母经》卷四(大正二四·八一八上)。《铜鍱律·小品》(南传四·四三〇)。《弥沙塞部和醯五分律》卷三〇(大正二二·一九一上)。《四分律》卷五四(大正二二·九六八中)。

⑨ 《瑜伽师地论》卷八五(大正三〇·七七二下)。

⑩ 《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷三九(大正二四·四〇七中)。

(11) 《增一阿含经》卷一(大正二·五五一上)。

(12) 《岛史》(南传六〇·二六)。

(13) 本节的内容,曾表示于拙讲的《阿含讲要》第一章,载《海潮音》二五卷。

![]()