道信弟子除弘忍外,见于《续高僧传》的还有法显、玄爽与善伏。

法显,俗姓丁,江陵人,十二岁出家于荆州四层寺。其师宝冥法师,谓“众生并有初地味禅①,时来则发,虽藏心种,历劫不亡”。隋大业年间(605—618),智顗于四层寺“大开禅府”,法显曾随众听讲;及将具戒,“归依皓师”,从学“降心之术”。隋唐之际,兵贼交加,幸而免难。“自尔宴坐道安梅梁殿中三十余载,贞观之末,乃出别房”。此后往投蕲州见道信禅师,“更清定水矣”。不知何时,又重返荆州四层寺。终于永徽四年(653),年七十七。②

玄爽,姓刘,南阳人,弃妻离家入道,“游习肆道,有空俱涉”。后往蕲州道信所,“伏开请道,亟发幽微”。后亦返归本乡:“唯存摄念,长坐不卧,系念在前”。在本邑聚结若干禅众,终于永徽三年(652)。③

善伏,一名等照,俗姓蒋,常州义兴人,五岁出家。贞观三年(629)被追充州学,“日听俗讲,夕思佛义”,颇能令佛儒联类。后又逃隐,游学于苏、越、交、桂诸州。曾先后受学于天台超禅师的“西方净土观行”、润州俨禅师的“无生观”;又入桑梓山行“慈悲观”,曾“为神受戒”,反对“肉祭”,名声颇高。义兴令嫌其“动众”,“将加私度之罪”,永徽二年(651)被括还家。后复山居,“苦节翘勤”,“众又屯聚”。倡导行慈,以为“不杀者,佛教之都门”;又劝行“六道供”④,以为“先祖诸亡,无越此途”。曾居伏牛山,“经中要偈,口无辍音”⑤。显庆五年(660)终于衡岳。他之谒见道信,只是诸多参学中的一段,道信所示,为“入道方便”。

总观这些禅师,大体可知道信的影响区域范围主要在豫、鄂、皖、苏、浙一带,向南还延伸至两广,向北到达两京。他们所受道信的禅法,突出在“长坐摄念”和“入道方便”,此二者正是以后禅宗北宗的纲领。这些门徒,在以后的禅宗文献中很少被提及。《传法宝记》曾记“荆州法显、常州善伏,皆北而受法”,而谓“善伏辟支根机”⑥。大约以后的禅宗僧众是颇蔑视他们的。

一、法融和牛头禅的建立

与法显、玄爽、善伏境遇不同,远在金陵牛头山的法融禅师却一直被禅宗纳进道信的门墙,反映了他在禅宗形成期确实占有重要地位。

据《续高僧传》本传,法融俗姓韦,为润州延陵(江苏丹阳)的望族,年十九,有鉴“般若止观实可舟航”,遂弃“儒道俗文”,入茅山(江苏金坛西南)依炅法师剃度。炅法师当即是三论大师兴皇法朗的弟子茅山明法师,与法融之师暠法师为同门。炅法师曾“誉动江海”,“妙理真筌,无所遗隐”,贯彻了三论学者善于论辩的传统。法融颇不以为然:

以为慧发乱纵,定开心府,如不凝想,妄虑难摧。乃凝心宴默于空静林,二十年中专精匪懈,遂大入妙门百八总持,乐说无尽。

这“百八总持”,当就是《楞伽》中的“百八句”。这说明法融的禅法也以《楞伽》为哲学基础,同暠法师、法冲一系大体相同。他之于空静林中宴默二十年,则不单纯出于对讲说的不满。

法融终于显庆二年(657),年六十四,上推他出家当在隋大业九年(613),时值隋末大乱,三论宗僧人也四处藏匿。十年后,即唐武德七年(624),房玄龄勒令江表僧众归于编户,法融似乎首当其冲,所谓“不胜枉酷,入京陈理”。御史韦挺曾出面调停,房玄龄坚持他必须“反道宾王”,于是不得不旋归本邑。不知何时,再次得度。又经二十年,即贞观十七年(643),始于牛头山幽栖寺北岩下别立茅茨禅室。“数年之中,息心之众百有余人”,法门逐渐兴盛。此前,法融曾隐在牛头山的佛窟寺,对其所藏佛典、道书及经史医方,昏晓抄阅,前后八年,由此文思大进,“动若联珠”,“玄儒兼冠”。贞观二十一年(647),于岩下开讲《法华经》,初出幽栖寺开讲《大集经》;永徽三年(652),邑宰请至南京初建寺讲扬《大品》,僧众千人。次年,江宁令又请出州讲解《大集》,听众道俗三千余人。

从这些零碎的材料看,法融受学于《楞伽》和“三论”,与道信并无师承关系。他以“无住为本”、“事等风行”为处世哲学,对于世间骂辱、诽毁,“安忍刀剑”,行事总带有“虚宗”那样的“无常”感。这也是当时江淮禅众的普遍倾向。他弘扬的《法华经》提倡三乘归一,说明他重视调和;他所讲的《大品·灭诤品》震动最大,给人的印象是“用心柔软,慈悲为怀”。道宣曾说:“览其指要,聊一观之都融。融实斯融,斯言得之矣。”⑦无住、灭诤、慈柔、安忍,都是“融”的表现,于是融合就成了法融的个性。

《大集经》的内容极杂,总的来说,玄理相对减少,突出鬼神佑护和禁咒法术的作用,尤以“菩萨”能于“一时中,示八万四千种色”,“无情亦有神”等说法最为新奇,是佛教向多神主义方面发展的重要典籍,最便于在底层民众中传播。南京的佛教,久受《般若》、“三论”的熏陶,三论宗人对于鬼神系统大都不屑一顾,因此,法融被邀讲《大集》时,吸引听众道俗三千,“皆曰闻所未闻”,同时也使“前修负气”之辈,“来至席端,昌言征责”。把《大集》思想引进江南是一个创举,引进江南的禅众中更为稀罕。而这些思想对于牛头宗之泛神论宗教哲学的形成有明显影响。

法融虽多居山林,但不断讲说,处山寺“立为斋讲”,进州城“相续法轮”,口若悬河。这种举止,依然是摄山三论学的遗风,与黄梅禅系的不求闻达、不重经讲的禅风迥然有异。

永徽四年(653)冬,睦州(浙江建德东)女子陈硕贞起义,自云曾经“上天”,能“役使鬼神”,举兵反唐,号称文佳皇帝。在短时间内,破睦州,陷桐庐及于潜,攻歙州,围婺州,波及面很大。婺州刺史崔义玄和扬州都督府长史房仁裕等率兵讨伐,由此受到诖误诛连的沙门极多。所在僧尼,纷纷逃亡,会于建业者尤众,诸寺皆不容纳。“融时居在幽岩,室若悬磬,寺僧贫煎,相顾无聊。日渐来奔,数出三百……县官下责,不许停之。”法融说以“业命必然”,“祸福同之”,冒险将他们收留下来。又以僧众口给艰难,乃“躬往丹阳,四告士俗”,一日往来负米两三次,“百有余日,事方宁静,山众恬然”。相反,离山的散僧,“被官考责,穷刻妖徒,不胜支持,或有自缢而死者”⑧

法融所聚山众,与道信、弘忍的来源完全一样。牛头山地近金陵,素有尚佛传统,加上稻米丰盛,募化或许不甚困难。法融在这里经营十二年(645—657),常有僧众百余人,自谓“山寺萧条,自足依庇”。似乎也从事自给性的生产活动,但缺乏记载。他之所以在道俗中享有声望,为僧史学者看重,主要是因为他能在危难时刻收容逃僧,庇护僧众的安全,其号召力与当时的黄梅禅系也大体相同。

法融在晚年受到江宁令的礼遇,其所以能在大规模的诖误牵连中令“山众恬然”,显然也是由于此方官吏的宽容。当时的主帅崔义玄是有史以来第一个怀柔山居禅众的知名官吏,他似乎出任过蕲州刺史,于永徽二年(651)以前,曾入双峰山就礼道信;牛头禅系受到保护,当然也与他有关。崔义玄在隋末依附李密,后归唐军,从秦王败王世充,及至平定陈硕贞,功拜御史大夫。武则天被立为后,崔义玄是协赞其谋者之一,他是一个颇有能力和远见的官员。禅宗最终能够形成并得到发展,朝廷与官吏的承认是最重要的外部条件。

显庆元年(656),司功萧元善请法融出山,入金陵初建寺,次年初卒。据说送葬者“万有余人”。山居禅师被召入城,表面上是一种荣耀,实际上也是安抚羁縻山居禅众的一种方法,并不一定出于禅师的自愿。所以,法融在离山之际,与诸僧作死别的嘱咐,“禽兽哀号,逾月不止”,“大桐四株,五月繁茂,一朝凋尽”。以后的禅宗著名代表人物大都走向这条道路。

道宣似乎曾经读过法融的著作,所以有以“融”概括其思想特点的评说。中唐后期的遗则(756—830)曾“集融祖师文三卷”,内容不详。宗密(780—841)的《圆觉经大疏钞》始说法融有《绝观论》。宋初延寿(904—975)的《宗镜录》中有所摘引。近代发现有多种敦煌本《绝观论》,有学者认为它们就是法融所作。另有《信心铭》,或《心铭》,后人或说是僧粲撰,或说即是法融作。当然,从这类著作固然可以知道后人是如何看待法融思想的,但据此断定一定是法融所作,理由尚嫌不足。

在道宣时代,法融的知名弟子只有道綦和道凭二人。他们曾在牛头山岩下初构的禅室中“摄念”。曾有兽入室,腾倚扬声,而二人于心无扰,说明他们摄念已达到不为外缘所动的程度。余事不详。

二、牛头传承和润州籍僧群

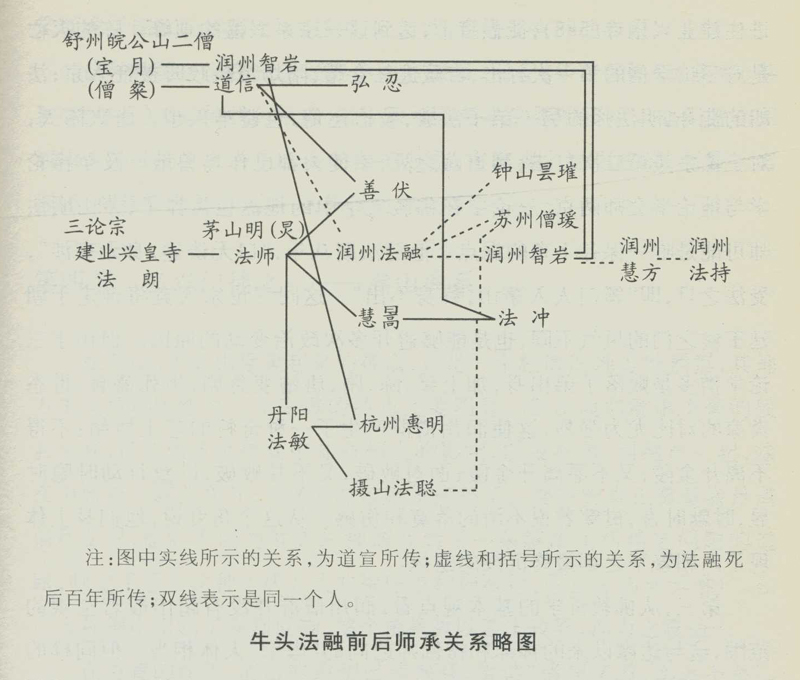

法融的师资传承问题,是禅宗史上的悬案之一。约在法融死后百年,即天宝之末(755),李华撰《润州鹤林寺故径山大师碑铭》,说道信曾就牛头山为法融所得的“自然智慧”作证⑨,始确认法融为弘忍的同门,是与弘忍并列的达摩禅系。这一碑铭记法融以后的传承是:“融授岩大师,岩授方大师,方(慧方)授持大师,持授威大师”。碑铭记的“径山大师”则指元素(玄素、马素),即威大师的弟子。元素的知名弟子多人,以法镜、法钦为上首。李华的碑铭和所据的《传录》,大约就是来自这些徒众。此后,中唐宗密撰《圆觉经大疏钞》,始说道信特准慧融(即法融)自建宗派。《疏抄》中所列慧融宗系在初唐部分,全同李华的《碑铭》说。刘禹锡(772—842)于大和三年(829)撰《牛头山第一祖融大师新塔记》,更谓双峰(道信)广分其道为二支,即东山宗与牛头宗。东山宗指弘忍;牛头宗的传承中有严(岩)、持、威,而无慧方。此外,《宋高僧传》中还记有僧瑗、昙璀两人,也属法融门徒。这些后人的传说究竟可靠到什么程度,需要具体分析。由于这些禅师大都在初唐时代,后被统一到法融的门墙之内,也不是全无根据。

所谓岩大师,就是智岩,《续高僧传》有传:丹阳曲阿人,隋大业末年,参加大将军黄国公张镇州军,策为虎贲中郎将,曾随军北伐洛阳王世充(618—621)。武德四年(621),南定淮海(杜伏威),时年四十,乃弃官入舒州皖公山,从宝月禅师披缁入道,兰若而居。曾坐定山谷,山水暴涨,将没其身,怡然端坐,不为所动。以为“一切世间如幻如梦”,“吾本无生,安能避死”。又说,“世人但竟耳目之前,宁知死生之际!”他示以善伏的“无生观”,大致就是这类视世间如梦如幻的空观。贞观十七年(643),突然回归建业,依山结草,“不以形骸为累,出处随机,请法僧众百有余人”。曾住白马寺,后居“疠人坊”,为疠病者说法,吮脓洗濯,无所不为。永徽五年(654),终于疠所,年七十八。

从这一传记里,看不出智岩当过法融的弟子。但其中提到他约在公元621年入皖公山从学的宝月禅师,据后世传说,就是《续高僧传·道信传》中提到的皖公山“二僧”之一,另一个即是僧粲。这样,智岩与道信应是同门。又,《惠明传》中记,青布明从蒋州(南京)岩禅师咨请禅法,一经十年;此前曾在越州敏法师门下二十五载。敏法师即法敏,也受学于法融之师茅山明法师,则法融与法敏、慧暠、善伏应系出同门。法敏的弟子除惠明外,还有摄山法聪;法聪弟子有苏州僧瑷,也是法融的门徒。据此,法融主要从学于三论宗,并与三论宗人关系密切;智岩应是他的师长,而不该是他的弟子。

据《宋高僧传》,僧瑗,高平昌邑人,年十三,依虎丘寺慧岩为弟子,龙朔二年(662),奉敕剃度。先从常乐寺聪法师(即法聪)听“三论”,怡然独悟,“因智从心证,遂诣江宁融禅师求学心法,摄念坐禅,众魔斯伏”。冬夏常披一衲,滴水充渴,数粒济饥,“称扬叹羡,容色湛如;毁辱诃骂,欢喜而受”。终于永昌三年(689),年五十一。撰有《虎丘名僧苑》、《文集》等。弟子僧义玄,雉山县尉檀信。据此,僧瑗为贞观四年(630)生人,见法融于江宁是在他剃度以前的事,当时还属于非法游僧。

昙璀,吴郡人,始事牛头山融大师。师诲之曰:“色声为无生之鸩毒,受想是至人之坑阱。”后“晦迹钟山,断其漏习;养金刚定,趣大能位”。⑩林居多年,与广陵觉禅师、建业如法师、栖霞约法师等交往。据说武则天曾征召,不赴。终于天授三年(692),年六十二。

关于传说中的慧方,在北宋初年出的《景德传灯录》中才开始有传,说他是润州(11)延陵人,投开善寺(在钟山)出家,后入牛头山谒岩禅师,咨询秘要。后以正法付与法持,自归茅山。终于天册元年(695),年六十七。

法持,《宋高僧传》有传,亦润州人,年十三,礼谒黄梅弘忍,后归青山(牛头山),“重事方禅师,更明宗极”。赞宁认为,他是“两处禅宗,重代相袭”。

智威,亦润州人,初依天保寺统法师,诵大乘经;年二十,隶名幽岩寺,从法持咨请禅法。后传法给慧思禅师,自止延祚寺(在南京),说法利人。终于开元十年(722),年七十七。遗嘱:林中饲鸟兽。

按以上记载,将牛头法融的前后师承关系图示如下(见图):

据此可见,即使法融与道信、智岩没有后人传说的那种师承关系,在这些僧侣间也存在一些值得玩味的共同点:

第一,这一僧群基本上由润州人组成,可以称为润州僧群。他们以今南京为中心,分散在摄山(栖霞山)、钟山、牛头山、茅山诸山林中,个别人曾南到浙江,西到四川,但不久又都会集到南京地区,表明他们的恋土观念异常浓厚,在一般僧侣群体中显得十分乍眼。牛头的历代嗣法者都选择润州人,也是禅宗中少见的现象,这使牛头禅系不能不带有更多的地方色彩。

第二,与法融发生联系的僧侣,基本上是三论宗人、楞伽师和禅师,尤以与三论宗的渊源最深。茅山明法师与三论宗的完成者吉藏(549—623)同门,都是建业兴皇法朗(507—581)的弟子。三论学自梁重兴,至陈而升为佛家显学,垄断江南,其权势不下于北方的地论师。法朗奉敕进住建业兴皇寺(588),徒侣将千,达到这一宗系兴盛的顶峰。陈的灭亡是对三论学僧的第一次打击,吉藏逃往会稽,隋炀帝执政时被征入京;法朗的徒孙,明法师的另一弟子法敏,被迫还俗,也避难入越。唐兴隋灭,对三论宗是第二次打击,到吉藏之死,宗徒大都已作鸟兽散,及至摄论学与地论学会师两京,三论宗在佛教义学中的地盘也失掉了,茅山明法师可能是唯一保存下来的据点。他随法朗八年,“口无谈述,身无妄涉”,受法之日,即“领门人入茅山,终身不出”。这同三论宗人竞将奔走于朝廷王侯之门的风气不同,也是能够避开多次政治变动的原因。但由于三论学僧多是败落子弟出身,加上梁、陈、隋、唐嬗变急剧,生死盛衰、世态炎凉的对比尤为强烈,这使润州僧群产生了一种奇特的恋土情绪:不得不离开金陵,又不愿离开金陵;面对败破,又不甘败破,以致行动时隐时显,时默时言,贯穿着说不清的落寞和伤感。从这个角度说,他们身上体现了六朝繁华之都最终沉没的遗风。

第三,从佛教哲学的基本观点看,润州僧群并没有超出般若空观的范围,这与达摩以来的禅师和楞伽师趋向的“虚宗”大体相当。但同样的哲学,在不同的人群中并不总是产生同样的效用。“无住”、“无得”、“无生”是这一僧群倡导的主要命题。对他们来说,“无得”是因为所“失”太重,“无生”是因为面临死亡的威胁,而“无住”就是对于得失、生死等变化无常的感叹。他们大多以能够“忍辱”而闻世,因为如果缺少这种修养,世俗的白眼和心理的压力会使他们无法继续生活下去。

第四,佛教的多神主义和泛神论思想,以及由此表现出的各种自然灵异,在其他僧侣的记载中也时有所见,但都不像在润州僧群中那样集中而普遍。草木山水能被高僧高行所感动,恶兽毒蛇遇禅师而驯顺回避,则无情亦有情;禅师遗嘱死后不依佛教传统火化,而是施诸山林禽鸟,则禽兽也通佛性。法聪为嘉兴县高王神授菩萨戒,应鄱阳府君神之请讲《涅槃》、《大品》,民间诸神也由佛教管辖起来。为什么会造成这种风气,很值得探讨。一般地说,这是佛教仁慈而行及于禽兽;特殊地讲,是糅进了儒家的孝道于“六道供”。当然,也许还有其他原因。

这种神秘主义在三论经典中很少谈及,而在《华严经》、《大集经》甚至《楞伽经》中却能找到根据,对以后禅宗哲学的影响不小。他们曾企图利用这种神秘主义诱止江南的淫祀血祭,在客观上是积极的;而像智岩那样,将慈柔泽及疠人坊,人格就更伟大了。

①初地味禅:“味禅”,指以“四禅”或“四禅天”为至高境界而生贪爱的禅定,相当于世人之欲获“神通”,成神作仙。

②本段所引均见《续高僧传·法显传》。

③见《续高僧传·玄爽传》。

④“六道供”,指供养一切有生之类。按佛教业报轮回说,诸祖先死后托生,无外乎在六道之中。这是把儒家祖宗崇拜与佛教业报说结合起来的宗教观念。

⑤《续高僧传·善伏传》。

⑥辟支,梵语辟支佛的略称,意译“缘觉”,泛指佛教小乘。

⑦《续高僧传·法融传》。

⑧《续高僧传·法融传》。

⑨意指证明法融所得禅法正确。

⑩《宋高僧传·昙璀传》。

(11)润州,唐代润州治在镇江,包括今南京、句容、丹阳、金坛等市县。

![]()