北宋时,今西北地区分属北宋秦凤路、永兴军路大部、河东路西部、利州路西北和东北部、京西南路西北部以及西夏、西州回鹘、黑汗(喀喇汗)、吐蕃诸部。南宋时,今西北地区分属西辽、西夏、南宋的利州路北部和京西南路西北部以及金朝的河东北路西北局部、京兆府路大部、鄜延路、庆原路、熙秦路(临洮路)、凤翔路。

宋朝除了宋徽宗赵佶在一段时间排佛外,其他诸帝也都利用和扶助佛教。宋代佛教的规模仍然不小,北宋全国佛教寺院就曾多达4万余所,宋真宗天禧五年(1021年),全国僧尼就有458854人(僧397615人,尼61239人)①。然而,宋代佛教寺院在《太平寰宇记》、《元丰九域志》、《奥地纪胜》和《方舆胜览》以及《宋史》等史书中少见称引,极为疏略。诚如陈寅恪先生所说:“中国史学莫盛于宋,而宋代史家之著述,于宗教往往疏略,此不独由于意执之偏蔽,亦其知见之狭陋有以致之。”②宋人赞宁撰著《宋高僧传》所言十之八九皆为唐代佛教史事,所记宋初雍熙四年(987年)以前的数十位宋僧中了无西北地区一人,亦无西北地区佛教寺院见著。宋代西北方志流传至今的只有《长安志》和《雍录》,所记佛教寺院仅限长安,不能说明整个西北地区佛教寺院的分布状况。明清西北方志中常见宋朝创建的佛教寺院,这些记载虽然具有一定的参考价值,但是缺口很大,不完整,不系统,因此不能作为我们研究宋朝西北地区佛教寺院地理分布的依据。宋朝创建的佛教寺院亦尝见于明清官修地理总志。众所周知,明清官修地理总志中以《大明一统志》和嘉庆《重修一统志》史料价值最高。宋朝西北地区创建的佛教寺院见于《大明一统志》者有3所:兴平县保宁寺③、蒲城县崇寿寺④、平凉府治平寺⑤。嘉庆《重修一统志》所记清代西北地区佛教寺院中建于宋朝者有7所:汉中府洋县崇胜院和普泽院、南郑县乾明寺、西乡县广庆寺⑥,兴安府安康县天圣寺⑦,邠州直隶州福仁寺⑧,甘州府张掖县圆通寺⑨。宋朝西北地区创建的这10所佛教寺院历久不衰,在明清时期仍然赫赫有名,它们在两宋时期的规模亦当非同小可,这其中,陕南最多,关中次之。宋朝西北地区佛教寺院的数量及其地理分布,既然史书无征,我们也就无从去做过多的推测。从佛教寺院的创建情况来看,大抵可以说,两宋时期,陕南兴建寺院较多,关中秉承隋唐长安佛教鼎盛之余绪亦多兴建佛寺,这不仅在明清地理总志中有所反映,而且每每见于明清陕西方志⑩。当然,这不包括同期的西夏、回鹘、金朝在西北地区创建的佛教寺院。

两宋时期,今西北地区宁夏回族自治区全境、陕西北部、甘肃河西走廊、青海的一部分都为西夏王朝(1038—1227年)所辖。佛教在西夏所辖的河西和陇西地区早已经流行了六七百年,西夏周边的回鹘、吐蕃诸族普遍信仰佛教,受其影响,再加上西夏统治者的大力提倡,西夏国内佛教极为盛行。西夏境内,“近自畿甸,远及荒要,山林溪谷,村落坊聚,佛宇遗址,只椽片瓦,但仿佛有存者,无不必葺”(11)。目前已知的西夏佛教寺院有戒坛寺、高台寺、承天寺(图5)、海宝寺、大度民寺、贺兰山佛祖院、五台山寺、慈恩寺、大延寿寺、阿育王寺、田州塔寺、康济寺、大佛寺、安庆寺、一百零八塔寺、护国寺、圣容寺、崇圣寺、卧佛寺、崇庆寺、诱生寺、十字寺、禅定寺、众圣普化寺、温家寺、仁王院、黑水城寺庙和圣劝寺等(12),集中分布在贺兰山谷和西夏京都兴庆府城所在的银川平原。京都兴庆府城(今宁夏银川市)是西夏王朝的佛教中心。天授礼法延祚十年(1047年),西夏王元昊“于兴庆府东一十五里役民夫建高台寺及诸浮图,俱高数十丈,贮‘中国’所赐大藏经,广延回鹘僧居之,演绎经文,易为蕃字”(13)。天祐垂圣元年(1050年),西夏王谅祚“因‘中国’赐大藏经,役兵民数万,相兴庆府西偏起大寺,贮经其中,赐额‘承天’,延回鹘僧登座演经,没藏氏与谅祚时临听焉”(14)。高台寺和承天寺是西夏京畿规模宏大的皇家寺院。河西凉州(今甘肃武威)和甘州(今甘肃张掖)是西夏佛教重镇,佛教寺院屡有兴修。天祐民安四年(1093年),西夏王乾顺在凉州兴修感应塔及寺庙,其“金碧相间,辉耀日月,焕然如新,丽矣壮矣,莫能名状”(15)。永安元年(1098年),西夏王乾顺在甘州府城建崇庆寺(16)。永安二年(1099年),甘州僧人法净声称于张掖县西南甘浚山下,夜望有光,掘得古佛三身,皆卧像,献于乾顺,乾顺遂于甘州建宏仁寺,又称卧佛寺(17)。清代史志称,贺兰山“山口内各有寺,多少不一,大抵皆西夏时旧址”(18)。贺兰山谷是西夏佛教寺院分布较多的地区,拜寺口双塔(图6)、拜寺沟方塔等许多西夏佛塔至今依然矗立在贺兰山麓(19)。

两宋时期,今西北地区的青海大部为吐蕃诸部所辖。这一带于唐末就已“并入吐蕃,于是崇佛成俗”(20)。宋初,吐蕃唃厮啰占据今青海东部,唃厮啰部族俗尊释氏。宋人李远《青唐录》云,唃厮啰人在青唐城(今青海西宁)“西平远建佛祠,广五六里,缭以冈垣,屋至千余楹……城中之屋,佛舍居半”(21)。这时正值藏传佛教的后弘期,各派系的许多创始人及其弟子来到青海弘法,随之兴建了一大批藏传佛教寺院。玉树地接西藏,建寺传教活动尤为突出。据调查,宋代青海兴建的藏传佛教寺院有20多所,多在玉树地区(22)。

北宋时,今新疆大半为西州回鹘所辖。高昌(今新疆吐鲁番)是回鹘王国的首都。太平兴国六年(981年)至雍熙元年(984年),宋使王延德等人出使高昌,亲见这里“佛寺五十余区,皆唐朝所赐额,寺中有《大藏经》、《唐韻》、《玉篇》、《经音》等,居民春月多群聚遨乐其间”(23)。北庭(今新疆吉木萨尔县)是回鹘王国的夏都,王延德在北庭会见高昌回鹘王,曾“憩高台寺”,游“应运太宁之寺”(24)。著名的北庭高昌回鹘佛寺遗址位于今新疆吉木萨尔县城北约12公里处,呈长方形,坐北朝南,南北长约70.50米,东西宽约43.80米,整座寺院面积为3000多平方米;寺院建筑有山门、庭院、正殿、配殿、僧房和库房等,寺庙塔殿,规模巨大,塑像壁画,富丽堂皇(25)。回鹘境内的高昌故城、交河故城、木头沟、七泉湖、苏巴什和吉木萨尔的北庭故址,都有回鹘佛教寺院遗址发现(26)。北宋末年,辽被金灭后,辽太祖八世孙耶律大石率部远走西域,在中亚地区及今新疆建立了西辽王朝。南宋时,西州回鹘所辖新疆地区为西辽王朝所占领。据《长春真人西游记》卷上记载,在当地王侯举行的宴会上,“侍坐者有僧、道、儒人”。西辽王朝统治下的新疆地区,亦当有若干佛教寺院。

南宋时,金朝在今西北地区设置京兆府路、凤翔路、鄜延路、庆原路和熙秦路(临洮路),辖有今陕西大部、甘肃和宁夏的部分地区。金朝帝王虽皆信佛教,但只有金世宗时期(1161—1189年)佛教活动较盛,各地纷纷修缮旧寺,兴建新寺。明清西北方志记载,金朝在今陕西扶风建有净光寺、广济院、福严寺,其中广济院敕建于大定三年(1163年),福严寺也建于大定年间(1161—1189年)(27)。金大定年间还在今陕西富平建灵皇寺(28)。金正隆三年(1158年)、大定四年(1164年)在今陕西泾阳分别建弥陀寺和正觉寺(29)。金明昌六年(1195年)在今陕西高陵建崇兴寺(30)。金大定元年(1161年)、四年(1164年)、十五年(1175年)在今陕西蒲城分别建垂庆院、龙泉寺、福岩禅院(31)。金大定三年(1163年)、八年(1168年)在今陕西白水分别建龙华寺和崇兴寺(32)。金大定元年(1161年)在今陕西旬邑建大像寺,大定三年(1163年)建福延寺和惠济院,大定五年(1165年)建龙岩寺(33)。金皇统六年(1146年)、大定三年(1163年)在今陕西宜川分别建隆兴寺和寿峰寺(34)。金大定二年(1162年)在今陕西延川建清凉寺(35)。金大定九年(1169年)在今陕西延安建岭山寺和报国寺(36)。金大定十一年(1171年)、十二年(1172年)在今陕西洛川县分别兴建梁王寺和寿峰寺(37)。金大定年间还在今甘肃合水县建清凉寺、文殊院、崇圣寺、崇圣禅寺(38)。从上约略可见,金朝在西北地区兴建的佛教寺院大都为金世宗大定年间(1161—1189年)所建,多在关中和陕北地区。

1206年,蒙古灭西夏,1234年灭金,1279年又灭南宋,至此天下为一。“元起朔方,固已崇尚释教”(39)。元世祖忽必烈就是一个虔诚的佛教徒,他在“万机之暇,自持数珠、课诵、施食”(40),先后兴师动众修造了规模宏大的乾元寺、龙光华严寺、护国寺、万安寺等,“大弘密乘,尊隆三宝”(41)。元成宗大做佛事,“岁用钞数千万锭”(42)。延祐四年(1317年),宣徽使会计每岁内廷作佛事,“其费以斤数者,用面四十三万九千五、油七万九千、酥二万一千八百七十、蜜二万七千三百”(43)。元文宗自谓:“吾建寺,为子孙、黎民计”(44)。由于统治者的佞佛,佛教在元代十分兴盛。

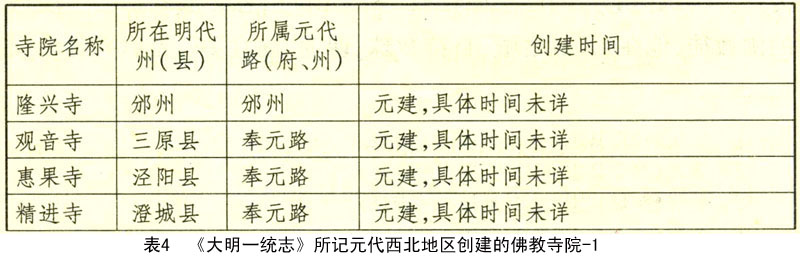

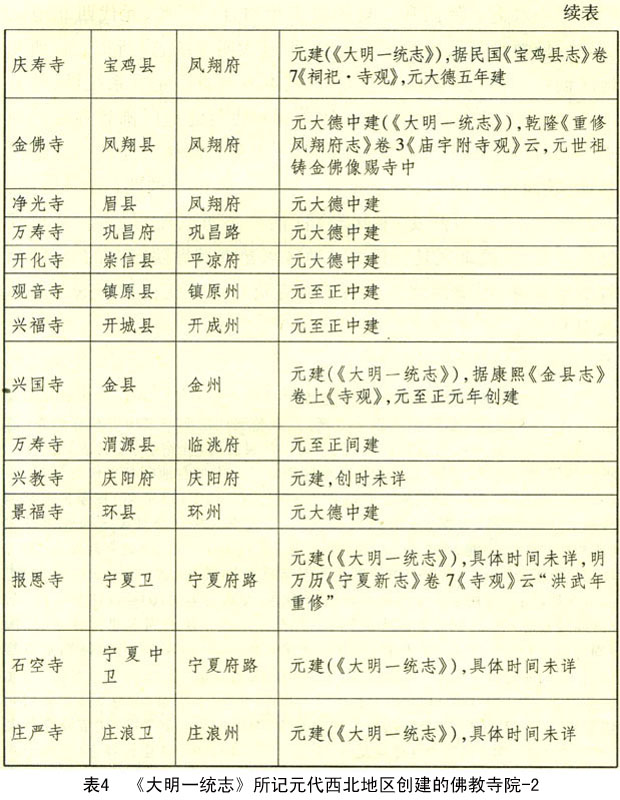

有元一代,“凡天下人迹所到,精蓝胜观,栋宇相望”(45)。史载,至元二十八年(1291年),全国僧尼213148人,天下寺宇42318区(46)。元代西北佛教寺院有多少,我们不甚了了。元代西北方志流传至今的只有《长安图志》和《类编长安志》,仅提及长安佛教寺院。明清西北方志中不乏有关元代西北佛教寺院的记载,然而,明清西北方志有关佛教寺院的记述,统计口径不一致。因此,这里以《大明一统志》所记元代西北地区创建的佛教寺院为依据,并结合明清西北方志来考察元代西北地区佛教寺院分布的大体状况。

据表4,元代西北地区佛教寺院的兴建多在元成宗和元顺帝时期,这与元代佛教的发展态势基本一致。据表4,元代西北地区创建的18所佛寺,以今而论,陕西7所,甘肃9所,宁夏2所,这与元代甘肃佛教盛于陕西和宁夏的史实相吻合。因此,元代西北地区创建的佛教寺院虽然远远不止18所,《大明一统志》所记元代西北地区创建的佛教寺院虽不全面,但其本身具有一定的系统性,结合明清西北方志进行考察,我们就会对元代西北地区佛教寺院的地理分布得出总体认识。将表4的佛教寺院对勘植入元代西北地区各地,陕西行省16所,甘肃行省2所。行省以下的路(府、州)中,奉元路(治今陕西西安)和凤翔路(治今陕西凤翔)最多。从地理分布来看,关陇地区是元代西北地区兴建佛教寺院较多的地区,佛教活动较盛,明清西北方志有关佛寺资料可以支持我们这一总体认识(47)。

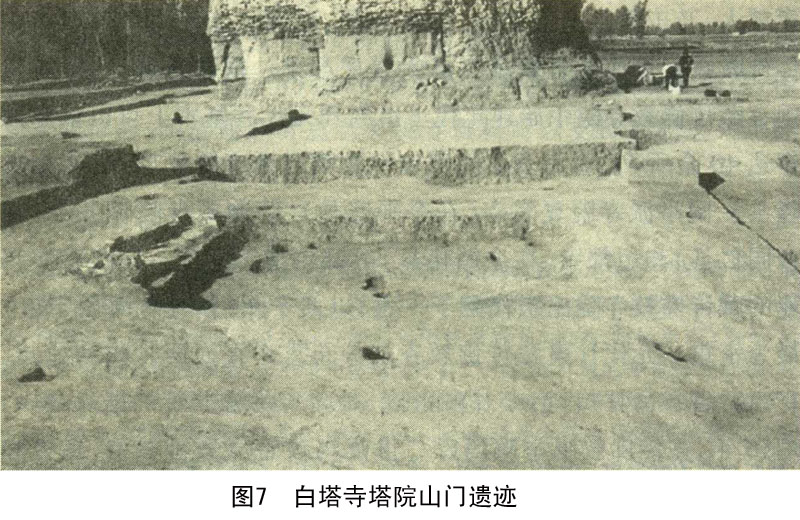

这里要特别补充说明的是,由于《大明一统志》的粗疏,除了关陇地区,河西和河湟一带不仅是元代西北佛教寺院分布较多的地区,而且其规模还远远盛过关陇地区。因为蒙、藏的特殊关系,元朝君王特别尊奉藏传佛教,帝师(48)之盛,尤不可与古昔同语。元王朝“及得西域,世祖以其地广而险远,民犷而好斗,思有以因其俗而柔其人,乃于郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师”(49),因而藏传佛教在元代西北甘青地区壮大发展起来。据调查统计,青海省现存藏传佛教寺院中始建年代可追溯到元代并基本上可以认定的多达40余所(50)。青海著名的藏传佛教噶当派寺院夏琼寺(在今化隆县)、噶举派寺院夏宗寺(在今平安县)、萨迦派寺院隆务寺(在今同仁县)和边都寺(在今循化县)等都创建于元代。元代青海兴建的藏传佛教寺院比宋代翻了一番,以西宁州(治今青海西宁市)最为密集。元代甘肃藏传佛教寺院分布重心在河西甘州和凉州。甘肃行省省会甘州(治今甘肃张掖)是藏传佛教北传的据点之一。1256年,藏传佛教噶举噶玛巴二世噶玛拔希应蒙哥召请,在去和林之前,就曾来甘州传教。1364年,噶举噶玛巴四世乳必多吉自元大都(今北京)归来,曾在甘州附近建大寺(51)。13—14世纪的甘州藏传佛教遗迹主要分布在今张掖市南65公里处的马蹄山区(52),马蹄山南北寺是元代甘州著名的藏传佛教寺院。凉州城(今甘肃武威)有4座著名的藏传佛教寺院,即城东南20公里的白塔寺(53)、城西北5公里的海藏寺、城西南15公里的金塔寺、城西10公里莲花山的善应寺,其中白塔寺(图7)是元代凉州最大的藏传佛教寺院(54)。白塔寺是藏传佛教萨迦派领袖萨迦班智达和蒙古汗国皇子、西路军统帅阔端于1247年举行“凉州会谈”的地方,也是后来萨班圆寂之地。白塔寺平面略呈方形,南北长约430米,东西宽约420米。整个寺院外围有围墙,俗称佛城,四周均有高大的角墩,开四门,围墙中部又有类似马面的建筑,与同时期城址的结构和布局相仿。这种结构类似于城址、防卫严密的寺院规制,与内地寺院明显不同(55)。

① 《宋会要辑稿·道释一》。

② 陈寅恪:《陈垣〈明季滇黔佛教考〉序》,见《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社1980年版,第240—241页。

③ 《大明一统志》卷32《西安府上》。

④ 《大明一统志》卷32《西安府上》,据乾隆《蒲城县志》卷2《地理一·寺观》,崇寿寺建于北宋天圣七年。

⑤ 《大明一统志》卷35《平凉府》。

⑥ 嘉庆《重修一统志》卷238《汉中府二》。据嘉庆《重修一统志》,崇胜院,北宋大中祥符中建;据光绪《洋县志》卷7《寺观志》,普泽院,南宋嘉定中建;据民国《续修南郑县志》卷5《风土志·古迹》,乾明寺,宋太平兴国三年敕赐寺额。

⑦ 嘉庆《重修一统志》卷242《兴安府二》,天圣寺创建的具体时间失考,咸丰《安康县志》卷10《建置考下》亦只说天圣寺创于宋,土人呼西寺。

⑧ 嘉庆《重修一统志》卷247《邠州直隶州》。

⑨ 嘉庆《重修一统志》卷266《甘州府》谓圆通寺建于宋徽宗统治时期,乾隆《甘州府志》卷5《坛庙》亦云宋徽宗敕建圆通寺。

⑩ 如关中地区,北宋建隆元年(960年)、政和年间(1111—1117年)在今陕西白水分别建大觉寺和宝定寺(乾隆《白水县志》卷2《建置·古迹》);北宋初年在今陕西富平建定国寺,元祐年间(1086—1093年)在富平建永庆寺(光绪《富平县志稿》卷2《建置志·寺观》);北宋淳化五年(994年)在今陕西扶风建贤山寺(嘉庆《扶风县志》卷6《祠祀》);北宋天圣四年(1026年)在今陕西凤翔建普觉寺(乾隆《重修凤翔府志》卷3《寺观》);北宋咸平年间(998—1003年)在今陕西陇县建铁佛寺(乾隆《重修凤翔府志》卷3《寺观》);北宋淳化年间(990—994年)在今陕西麟游建涌泉寺(光绪《麟游县新志草》卷1《地舆志》);北宋淳化三年(992年)在今陕西旬邑敕建净土天王寺(乾隆《三水县志》卷4《寺观》)。又如陕南地区,南宋绍兴六年(1136年)在今陕西旬阳建临岩寺(光绪《旬阳县志》卷6《坛庙》);南宋绍兴二年(1132年)在今陕西西乡县建广庆寺和弥陀寺(道光《西乡县志·祠寺》),南宋绍定二年(1129年)建福庵院(光绪《定远厅志》卷13《祀典志·寺观》);南宋淳熙三年(1176年)在今陕西略阳建正觉寺(光绪《略阳县志》卷2《建置部》);北宋乾德年间(963—967年)建妙因院,大中祥符年间(1008—1016年)在今陕西洋县建大慈寺,皇祐年间(1049—1053年)建东山寺,南宋嘉定年间建涌泉寺和延良寺(光绪《洋县志》卷7《寺观志》);南宋嘉定元年(1208年)、嘉定十三年(1220年)在今陕西南郑分别建龙潭寺和石堰寺(民国《续修南郑县志》5《风土志·古迹》)。限于篇幅,兹不赘举。

(11) 罗福成:《重修护国寺感应塔碑铭》,载《国立北平图书馆馆刊》第四卷三号(西夏文专号)。

(12) 史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社1988年版,第111—112页、第117—124页。

(13) 《西夏书事》卷18。

(14) 《西夏书事》卷18,嘉靖《宁夏新志》卷2《寺观·夏国皇太后新建承天寺瘗佛顶骨舍利碑》。

(15) 罗福成:《重修护国寺感应塔碑铭》,载《国立北平图书馆馆刊》第四卷三号(西夏文专号)。

(16) 乾隆《甘州府志》卷5《坛庙》。

(17) 《西夏书事》卷31,乾隆《甘州府志》卷5《坛庙》谓,宏仁寺俗名大寺,一名睡佛寺,西夏永安元年建。

(18) 乾隆《宁夏府志》卷3。

(19) 参看雷润泽、于存海、何继英《西夏佛塔》,文物出版社1995年版。

(20) 魏源:《圣武记》卷3《国朝绥服蒙古记三》。

(21) (宋)李远:《青唐录》,杨建新主编《古西行记选注》,宁夏人民出版社1987年版,第171页。

(22) 蒲文成:《青海藏传佛教寺院概述》,载《青海社会科学》1990年第5期。

(23) 《宋史》卷490《高昌传》。

(24) 《宋史》卷490《高昌传》。

(25) 参看中国社会科学院考古研究所编《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,辽宁美术出版社1990年版。

(26) 杨富学:《回鹘之佛教》,新疆人民出版社1998年版,第176页。

(27) 嘉庆《扶风县志》卷6《祠祀》。

(28) 光绪《富平县志稿》卷2《建置志·寺观》。

(29) 宣统《泾阳县志》卷2《地理下·寺观》。

(30) 嘉靖《高陵县志》卷2《祠庙志附寺观》。

(31) 乾隆《蒲城县志》卷2《地理一·寺观》。

(32) 乾隆《白水县志》卷2《建置·古迹》。

(33) 乾隆《三水县志》卷4《寺观》。

(34) 乾隆《宜川县志》卷4《祠祀志·寺观》。

(35) 嘉庆《延安府志》卷36《祠祀》。

(36) 嘉庆《延安府志》卷36《祠祀》。

(37) 民国《洛川县志》卷20《宗教祠祀志》。

(38) 乾隆《合水县志》上卷《寺观》。

(39) 《元史》卷202《释老传》。

(40) 《佛祖统纪》卷48。

(41) 《佛祖历代通载》卷22。

(42) 《续资治通鉴》卷202。

(43) 《元史》卷202《释老传》。

(44) 《元史》卷34《文宗纪三》。

(45) 《续资治通鉴》卷197。

(46) 《元史》卷16《世祖纪十三》。

(47) 元代陕北和陕南亦有佛寺创建,如在今陕西黄陵建龙兴寺、洪福寺和石狮寺(嘉庆《中部县志》卷2《祀典志·寺观》),在今陕西清涧建东山寺和寡妇寺(道光《清涧县志》卷3《祠祀志》),在今陕西旬阳建灵岩寺(光绪《旬阳县志》卷6《坛庙》)等等,但是比较零星,远不如关陇地区繁富。元代陇右地区多有佛寺创建,在《大明一统志》中已有反映,见于方志者尚有元代至元四年(1338年)在今甘肃两当县建永昌寺(嘉靖《徽郡志》卷3《祀典志》),元代至元中在今甘肃定西建毗卢院(康熙《安定县志》卷2《建置·寺观》),等等。元代关中地区,佛教寺院屡有创建,如元代至正十一年(1351年)在今陕西西安建圆通寺(嘉庆《咸宁县志》卷12《祠祀志附寺观》);元代初年在今陕西高陵建习静寺,大德七年(1303年)建慧济寺(嘉靖《高陵县志》卷2《祠庙志附寺观》);元代至元中在今陕西周至建竹林寺(民国《周至县志》卷2《建置·祠祀附寺观》);元代大德五年(1301年)在今陕西宝鸡县建庆寿寺,泰定四年(1327年)建寿峰寺(民国《宝鸡县志》卷7《祠祀·寺观》);元代至正十一年(1351年)在今陕西扶风建云寂寺(嘉庆《扶风县志》卷6《祠祀》);元代皇庆元年(1312年)在今陕西岐山建白水寺,至元四年(1267年)建宝峰寺和宝相寺,至元十二年(1275年)建盘龙寺,至元十六年(1279年)建长春寺,至元十八年(1281年)建弥陀寺,至元二十六年(1289年)建云庵寺,至正元年(1341年)建故郡寺(一名伏岩寺),至正三年(1343年)建龙泉寺,至正十一年(1351年)建陀岩寺(民国《重修岐山县志》卷《祠祀》);元代在今陕西旬邑建福延寺和堡岭寺(乾隆《三水县志》卷4《寺观》);元代大德五年(1301年)、至正五年(1345年)在今陕西麟游分别兴建画阁寺(一在县西,一在县东)和招贤寺(乾隆《重修凤翔府志》卷3);元代大德年间在今陕西宜君建长祥寺(雍正《宜君县志·寺观》)。限于篇幅,兹不赘举。

(48) 帝师是元朝全国佛教的最高领袖,通常由皇帝从藏传佛教徒中遴选高僧一人充任,主持皇廷的重大佛事活动。帝师统领中央朝廷的宣政院,诸路、府、州设置僧正司、僧录司、都纲司,皆隶属于宣政院。

(49) 《元史》卷202《释老传》。

(50) 蒲文成:《青海藏传佛教寺院概述》,载《青海社会科学》1990年第5期。

(51) 王森:《西藏佛教发展史》第六篇《噶举派》,中国社会科学出版社1987年版。

(52) 宿白:《张掖河流域13—14世纪的藏传佛教遗迹》,原载《北京大学学报》1993年第2期,后收入《藏传佛教寺院考古》,文物出版社1996年版,第251—263页。

(53) 因寺院中萨班灵骨塔外表涂白灰,俗称“白塔”,又因原寺有100座塔,又称“百塔寺”。乾隆《武威县志·建置志》“百塔寺”条云:“内有大塔,四环小塔九十九,故得名。”

(54) 宿白:《武威行——河西访古丛考之一(下)》,原载《文物天地》1992年第3期,后经增补,题为《武威蒙元时期的藏传佛教遗迹》,收入《藏传佛教寺院考古》,文物出版社1996年版,第264—274页。

(55) 中国社会科学院考古研究所、甘肃省文物考古研究所:《甘肃武威市白塔寺遗址1999年的发掘》,载《考古》2003年第6期。

![]()