《大藏经》是佛教典籍的丛书。

《大藏经》的内容包括经、律、论。

经,即释迦牟尼在世时的说教以及后来增加的少数佛教徒,即包括阿罗汉或菩萨的说教。

律,即释迦牟尼为信徒制定而且必须遵守的仪轨规则。

论,即关于佛教教理的阐述或解释。

现存的《大藏经》,按文字的不同可分为汉文、藏文、蒙文、满文、西夏文、日文和巴利语系等七个系统。

汉文《大藏经》:历代传承的汉译藏经

汉文《大藏经》是汉译的佛教典籍的丛书。

佛教传入我国后,佛学经典通过历代大贤和僧人的翻译、注疏,数量日益增多,后来经过汇集、编纂成“藏”。

从南北朝到唐代,随着译出的佛教经典日渐增多,各家编撰的经录也相继出现,总计20余种。

这些经录中最有参考和研究价值的,有梁代天监年间僧祐所编纂的《出三藏记集》15卷,隋代开皇十七年(597年)费长房所编纂的《历代三宝记》15卷,唐开元十八年(730年)智昇编纂的《开元释教录》30卷及“略出”4卷。

《开元释教录》博采各家经录的优点,订正疏漏,以编纂严谨、记载翔实和点校精细而著称。

从南北朝起至木板雕印术发明之前,佛教经典的流通,主要是以抄写本形式在各大寺院和佛教徒中流传。由于当时写经之风气大盛,所以成为一种专门的行业。

五代至宋初,雕版事业兴起,开始有佛经木刻本。

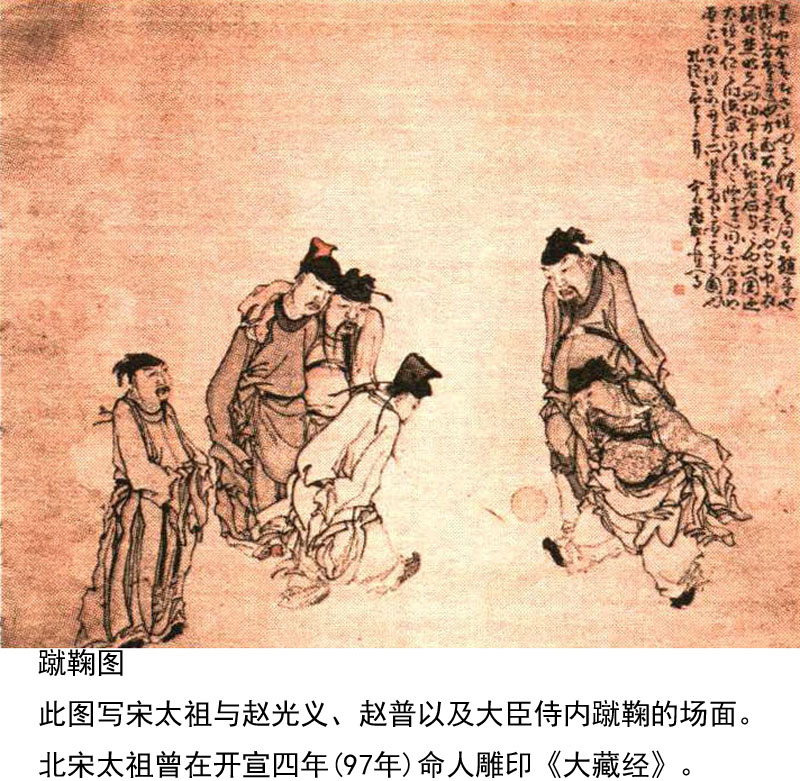

北宋太祖在开宝四年(971年),命令高品、张从信两人在益州雕印第一部《大藏经》。

元代末年,据传曾经有各种经版20余幅。

明末清初,刻选的私版藏经有《嘉兴藏》,又称为《径山藏》。该藏除了将历来佛经沿用的折装式装帧改变为轻便的线装书册式外,并且在续藏和又续藏中收集了大量的藏外著述,内容包括疏释、忏仪、语录等。

清代官版藏经为《龙藏》,又名《清藏》。它是在清雍正十一年(1733年),在北京贤良寺设立藏经馆,并且由和硕庄亲王允禄、和硕和亲王弘昼及贤良寺住持超圣等主持刊刻而成。《龙藏》是在雍正十三年开雕,乾隆三年(1738年)竣工。

汉文《大藏经》卷帙繁多,刊刻不易。因此,自宋元以来就曾有仅刻《般若》、《宝积》、《大集》(一说《华严》)、《涅槃》等4部诸经的小藏,总计86种,1091卷。比如南宋景定陆道元本,元建阳报恩寺万寿堂本(也称为黑迷失本)、吴兴妙严寺本,都是根据《毗卢藏》、《资福藏》或《碛砂藏》校勘而雕造的小藏。

汉文《大藏经》随着佛教的传播,先后东传至朝鲜半岛和日本,根据各版汉文《大藏经》进行复刻、排印或编纂,先后共有八个不同的版本。

藏文《大藏经》:从抄写本到精美版藏

佛教自七世纪初由汉族地区、印度和尼泊尔分别传入西藏地区后,传说在松赞干布执政时期,曾经派遣端美桑布扎等人到印度去学习梵语。他们学成归来后,就开始创造西藏文字,随即用以翻译部分佛教经典。

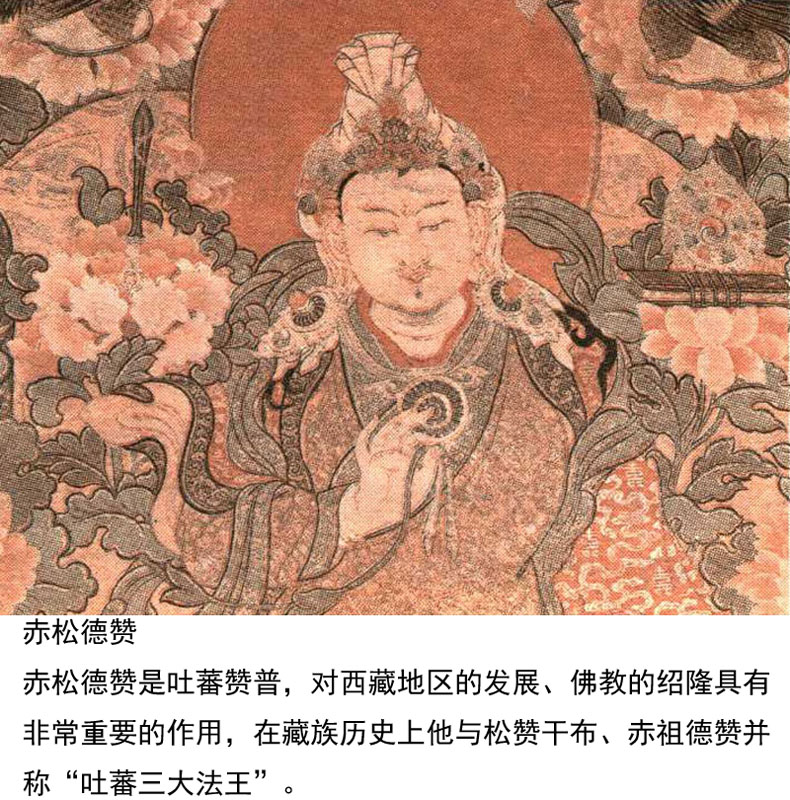

8世纪时,在赤松德赞的大力扶持下,佛教得到很大的发展,兴建了桑耶寺,创办译场,并分别从汉、梵文中翻译出佛教典籍4000多部,并编撰目录,至此藏文《大藏经》的内容基本形成。

全藏分为《甘珠尔》、《丹珠尔》和《松绷》三大类。

《甘珠尔》又名佛部,也称为正藏,收入律、经和密咒三个部分,相当于汉文《大藏经》中的经和律。

《丹珠尔》又名祖部,也称为续藏,收入赞颂、经释和咒释三个部分。

《松绷》即杂藏,收入藏、蒙佛教徒的有关著述。

根据统计,藏文《大藏经》共收录佛教经籍4569种。除了佛教经、律、论之外,还有文法、诗歌、美术、逻辑、天文、历算、医药、工艺等内容。其中属于密教的经轨及论藏等,十之七八是汉文《大藏经》中所没有的,因此受到国内外学术界的重视。

13世纪以前,藏文《大藏经》均以抄写本的形式进行流传。

元仁宗执政的九年时间中,在江河尕布的主持下,广泛搜集各地经、律、密咒校勘雕印,这就是藏文第一部木刻本的《大藏经》。

乐奈塘古版,其版式采取贝叶经*(上竹下夹)形式,长方形散叶两面刊刻,每部或几部或数卷均以夹板束为一*(上竹下夹),但是版片及印本均无流传。以后陆续有刊刻,其中在国内各地刻造的版本有许多,但在此详细介绍一下北京版本。

北京版,又称为嵩祝寺版。它是在清康熙二十二年(1683年)根据西藏霞卢寺写本在北京嵩祝寺刊刻,先刻了《甘珠尔》,到了雍正二年(1724年)又续刻了《丹珠尔》。

北京版的早期印本大部分为硃刷,也称赤字版,版片毁于光绪二十六年(1900年)的庚子战役。该版藏经因为是清王室的官本,所以刻造、装帧都非常精良,而且版型较一般藏文经大,每*(上竹下夹)扉画均为手工绘制,笔触细腻,色彩鲜丽,大多出自藏族和蒙族宗教画家的手笔,该版藏经曾流传到日本和欧洲等地。

蒙文《大藏经》:四次译刻始成经

蒙文《大藏经》是藏文《大藏经》的蒙文版译刻本,又被称为《如来大藏经》或《番藏经》。

该经曾经经过四次译刻:

第一次:在元大德年间,由萨迦派喇嘛法光主持,聚集了西藏、蒙古、回鹘、汉族的僧众将藏文《大藏经》翻译为蒙文,并在西藏地区刻造和印刷。

第二次:在明万历年间,根据第一次结果补译了部分典籍并进行刊行,在崇祯初年还曾经进行过一次校勘。

第三次:清朝康熙帝曾经命令和硕裕亲王福全领衔监修,根据旧文稍加镌刻,在康熙二十二年(1683年)刻就了《甘珠尔》。

第四次:从乾隆六年到十四年(1741—1749年),又译校重刻了《丹珠尔》,这时候全藏方才完备。

现存的汉文甘珠尔目录分为《密经》、《大般若经》、《第二般若经》、《第二大般若经》、《第三般若经》、《诸般般若经》、《大宝积经》、《华严经》、《诸品经》、《律师戒行经》等十类。

《密经》为645部,共24卷;《大般若经》为1部,共14卷;《第二般若经》1部,共4卷;《第二大般若经》2部,共4卷;《第三般若经》1部,共1卷;《诸般般若经》24部,共1卷;《大宝积经》46部,共6卷;《华严经》1部,共6卷;《诸品经》260部,共32卷;《律师戒行经》18部,共13卷,蒙文《大藏经》总计共999部,105卷。

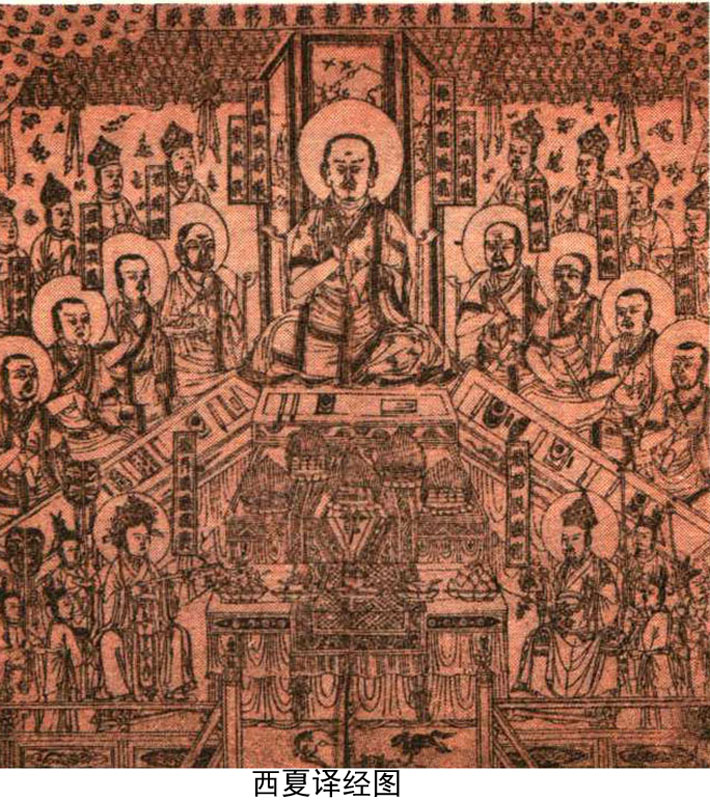

西夏文《大藏经》:西夏文译刻版本

西夏文《大藏经》是汉文《大藏经》的西夏文译刻本,它开始雕刻的时间历史上记载不详。它在元大德六年(1302年)刻成,一共3620余卷。

根据现有不完整的记录,先后共刷印140余藏,但现在已经不能见到全藏,经版也毁损不存。据统计,各地所发现的经论残卷不过数十种。

西夏文《大藏经》的翻译底本.可能是《开宝藏》的天禧修订本。

北宋景祐元年(1034年),《开宝藏》的印本传到西夏,西夏开国君主元昊于兴庆府建造高台寺予以收藏,同时召集回鹘僧人将其翻译为新造的西夏文字。

根据西夏文《过去庄严劫千佛名经》所附的发愿文记载,自西夏天授礼法延祚元年(1038年)起,由国师白法信和以后的智光等二十三人参与翻译,到天祐民安元年(1090年)译完,共译出362帙,812部,3579卷。

此后,从大庆元年到乾祐二十四(1140—1193年)年,又根据“南北经”重新校对一次。因此,南经可能指《开宝藏》,北经可能指《契丹藏》。

从元世祖至元七年(1270年)开始,由化身一行国师主持,重新校勘并翻译出那些未曾译出的典籍,来印制三藏新经。但因为经营多年尚未刻就,直到至元三十年,世祖敕令主僧事的西璧土情,转知沙门慧中等二十余人负责把西夏文旧经本送到杭州万寿寺安排雕印,元大德六年(1302年)随即印施十藏。之后,松江府僧录管主八本人在大德十年又印造了西夏文《大藏经》三十余藏施于宁夏、永昌等地的各寺院。其后到了元武宗时,皇弟爱育黎拔力八达,后为仁宗曾印施过五十藏。仁宗继位后,于至大四年到皇庆元年(1311—1312年),又命令御史台侍御杨那尔征和枢密院知院都罗乌口吃铁木尔等人主持再印施50藏。

元代除了雕版印刷西夏文《大藏经》外,还曾经有过雕刻木活字版排印西夏文经卷的记录,但是尚未发现有关雕刻活字版的明确的地点和时间。

据有关专家估计,在《大藏经》版片全部刻造完毕的大德六年以后才有西夏文木雕活字排印术的发明。

巴利语系《大藏经》:六次结集的巴利语三藏

巴利语系《大藏经》是南传上座部所传的佛教典籍丛书。

自从佛教传入斯里兰卡之后,佛教徒就于公元前29年在马塔勒的灰寺举行第四次结集,第一次用僧伽罗文字母把巴利语佛典音译刻写在铜片和贝叶上。

5—9世纪,斯里兰卡数次派遣僧尼到东南亚地区传教,用各种不同文字字母去音译巴利语佛典,由此逐渐形成了以泰文、缅甸文、高棉文、老挝文和四种傣文字母进行音译的巴利语系三藏典籍。

这些文字音译本与巴利语系《大藏经》的内容基本一致,它们的编次分为:律、经、论和藏外四大部分。

律藏分为分别部、犍度、附篇。

分别部,即戒的条文;犍度,即僧团的生活制度;附篇,即戒条的解释。

经藏分为长部、中部、相应部、增支部和小部。

长部,相当于汉译《长阿含经》;中部,相当于汉译《中阿含经》;相应部,相当于汉译《杂阿含经》;增支部,相当于汉译《增一阿含经经》。

论藏包括《法聚论》、《分别论》、《界论》、《双论》、《发趣论》、《人施设论》、《论事》。

藏外分为注疏和其他两类。

注疏原是僧伽罗文,共二十八种,5世纪时由佛音、法护、近军、佛授、大名等编译而成,主要是为僧伽罗文字母写定的巴利语本二十四种。其中律藏注疏有两种,经藏注疏有十九种,论藏注疏有三种。

其他部分包括《岛史》、《大史》、《弥兰王问经》和《清净道论》四部,现在流传在斯里兰卡、缅甸、柬埔寨、老挝、印度、巴基斯坦、泰国和我国云南省傣、布朗、德昂等民族地区。

现在,用各种文字或字母音译而成的巴利语系《大藏经》共有贝叶、纸写和排印的译本八种和一种日文译本。比如,有僧伽罗文字母贝叶本和排印本、泰文字母贝叶本和两种排印本、缅甸文字母贝叶本和五种排印本、高棉文字母贝叶本和排印本、老挝文字母贝叶本和排印本、四种傣文字母的贝叶本和纸写本、天城体梵文字母排印本、拉丁字母排印本、日本译本南传《大藏经》。

1956年,缅甸联邦政府为了纪念释迦牟尼涅槃2500年之际,邀请了缅甸、柬埔寨、锡兰(今斯里兰卡)、印度、老挝、尼泊尔、巴基斯坦、泰国等国的比丘多达2500人,举行了第六次结集。此次结集,主要是根据各种版本和第五次结集的校勘记,对巴利语三藏进行严密的校勘,印成了至今为止最完善的巴利语系《大藏经》。

《大正新修大藏经》:收集经藏最多的日本《大藏经》

《大正藏》,全称为《大正新修大藏经》。

日本大正十三年(1924年),《大正藏》由高楠顺次郎和渡边海旭发起,组织了大正一切经刊行会。小野玄妙等人负责编辑校勘,1934年印行。

全藏共分为三个部分:正藏55册,续藏30册,别卷15册,共100册。

它收入佛籍总数比其他各种《大藏经》都多,总计正藏、续藏、图像和总目录为3493部,13520卷。

它的编辑体例也别具特色。

经藏分为阿含、本缘、般若、法华、华严、宝积、涅槃、大集、经集、密教十类。

律藏包括弥沙塞部、摩诃僧祇部、昙无德部、萨婆多部、解脱戒经和菩萨戒等。

论藏分为释经论、毗昙、中观、瑜伽、论集五类。

杂藏分为经疏、律疏、论疏、诸宗、史传、事汇、外教和目录八类。

续藏三十册中除最末一册为古逸和疑似两类,除了专门收录敦煌古逸经、律、论疏和疑伪经之外,其余的二十九卷都收入由日本著述的续经疏、律疏、论疏、诸宗四类及悉昙。

在图像十二册中,主要收入日本各寺院所藏历代有名佛教画像和密宗明王像、金刚像及各种曼荼罗图等363种。

总目的三册则收入我国历代各版藏经目录和日本各寺院所藏的写本和刻本藏经目录以及大正藏勘同录、大正藏总目录、总索引、译著目录等77种,都是比较实用的版本。

但是该藏的校稿工作非常粗放,导致排印出来时错字和错句非常多。

大藏一览集

明代陈实鉴于《大藏经》典籍比较浩繁,一般佛学研究者终其一生也不能穷其究竟,而且即使有意翻检也难以周遍,于是根据《大藏经》的一些举要和钩玄,综合涉及佛教的要义,而作成此书。

《大藏一览集》主要是集录《大藏经》及藏外论释等方面的要义和重要文句,并编成此书。

因此,本书可视为佛学概论或佛教入门书。

《大藏一览集》主要特色是先定品目,然后再根据品目,博引经论来说明。卷前附有万历四十二年(1614年)陈懿典所写的《重刻大藏一览序》。

全书共分为八门六十品,每门皆以二文句来标示要旨。末尾则记述《大藏经》的函次及卷次,以表明该文的出处。

满文《大藏经》

满文《大藏经》是汉文《大藏经》的满文选择编刻本,又被称为《国语译汉全藏经》或国语译《大藏经》。

此经的内容共分为五大部类:

1.五大部诸经经过选收剩般若部各经22函,610卷;宝积部一经,6函,120卷;大集部一经,1函,30卷;华严部一经,8函,80卷;涅槃部两部,二经,42卷。

2.五大部外诸重单译经17函,206部,444卷。

3.密部经轨仪法陀罗尼等16函,322部,404卷。

4.小乘经及集传等20函,155部,460卷。

5.小乘律16函,11部,345卷。满文《大藏经》最大的特点就是:未曾收录大乘律、大乘论及小乘论全部内容。

中华《大藏经》

中华《大藏经》由我国中华《大藏经》的编辑局主编。

它的汉文部分将收录历代藏经中特有的经籍约4200余种,23000余卷。它分为正续两编,分装为220册。

正编以《赵城藏》做底本,按照《赵城藏》千字文编次的目录体系进行影印,缺失部分则用《高丽藏》来补齐。同时它将历代藏经中具有千字文编次的特有经论,按照内容的不同性质来进行补入。正编所录经籍,除《赵城藏》外,还有房山石经、《崇宁藏》、《毗卢藏》、《资福藏》、《碛砂藏》、《至元录》、《普宁藏》、《洪武南藏》、《永乐南藏》、《永乐北藏》、《龙藏》、《高丽藏》。

续编所录经籍包括以下各版藏经:房山石经(除正编已收者之外)、《频伽藏》、《普慧藏》、《大正藏》、《嘉兴藏续藏》、《卐续藏经》。

![]()