典藏经论主要指对后世佛教影响较大的佛教经典。

《法华经》是天台宗据以立说的主要经典。

《胜鬘经》是对印度佛教大乘瑜伽行派有一定影响的经典。

《金刚经》为禅宗所重。

《楞严经》、《楞伽经》、《圆觉经》、《大般若经》、《大般涅槃经》、《般若波罗蜜多心经》都对我国佛教影响非常大,汉译版本较多,学习者众多。

《法华经》:众生皆佛,宣扬济世

《法华经》不仅起源很早,而且是经过不同的历史阶段来陆续完成的。此经曾经在古印度、尼泊尔等地长期广泛流行,已经发现各地的梵文写本多达四十余种。这些梵文写本大致可分为尼泊尔体系、克什米尔体系和新疆体系。

尼泊尔体系所属的梵文写本大致为11世纪之后的作品,一般保存完整,目前已经出版五种校订本。

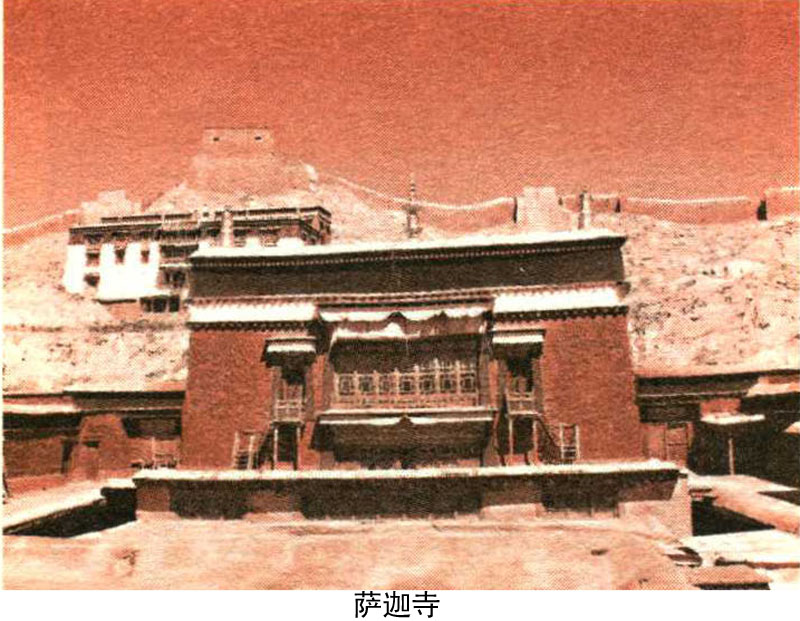

1082年书写的梵文贝叶写本珍藏在西藏萨迦寺,它的内容完整无缺,字体清晰优美,深受专家学者的重视。

克什米尔体系抄本,多数属于断片。从字体上看,一般是在5—6世纪的作品,比较古老。

根据记载,《法华经》共有汉译、藏译等语言的全译本和部分译本的梵汉对照、梵文改订本等十七种。除了后秦鸠摩罗什所翻译的七卷二十八品,在后世广泛流传之外,尚有晋代竺法护所翻译的《正法华经》十卷二十七品;隋代阇那崛多和达摩笈多又重勘了梵文,被译为《添品妙法莲华经》七卷二十七品。

《法华经》的藏译本是由日帝觉和智军翻译,题名为《正法白莲华大乘经》。

《法华经》的内容主要为说三乘方便、一乘真实和一切众生皆能成佛等,它是天台宗等据此立说的主要典籍。

《法华经》的主要思想为“空无相”的空性说,与《般若经》相摄。它所处的归宿目标与《涅槃经》沟通,也是指归净土,宣扬济世,兼说陀罗尼咒密护等,是集大乘思想之大成者。

《法华经》的主旨在于会三乘方便,入一乘真实。

隋代智*(左岂右页)作《法华玄义》、《法华文句》,并将其分科,立序品为序分,定方便品至分别功德品前半为正宗分;以分别功德品后半至普贤劝发品为流通分;又以前十四品为迹门,后十四品为本门。

鸠摩罗什所翻译的《法华经》在我国各地流传甚广。在《高僧传》中所列举的讲经、诵经者中,以讲诵此经的人数为最多。

《胜鬘经》:狮子吼经

《胜鬘经》是佛教经典,由南朝宋求那跋陀罗翻译,属于如来藏系。它的全称是《胜鬘狮子吼一乘大方便方广经》,也称为《狮子吼经》。

胜鬘传说为古印度拘萨罗国波斯匿王的女儿,也是阿踰阇国王的皇后,她的母亲就是佛陀堂弟摩诃男的养女末利夫人。《胜鬘经》是记述胜鬘夫人如何劝信众人修行佛法的说教。

《胜鬘经》一共分为十五章。大概内容如下:

第一章到第三章(即如来真实义功德章、十受章、三愿章)主要记述了胜鬘夫人由父母遣使授书而见佛,闻法而生信念,称说如来功德,立不思议十大受、发三大愿等皈依受戒的经过。

第四章即摄受章,讲述摄受正法后所表现出来的一切德行。

第五章即一乘章,主要是说声闻、缘觉乘皆入大乘,大乘即佛乘,三乘即一乘,得如来法身等。

第六章到第十三章即无边圣谛章、如来章、法身章、空义隐覆真实章、一谛章、一依章、颠倒章、自性清净章,主要述说圣谛、法身、如来藏、自性清净心等大乘佛教理论。

第十四章即真子章,主要说如上信行者,均能真正进入大乘道等。

第十五章即胜鬘章归纳此经所说十四义、断一切疑、入一乘道等。

《胜鬘经》所提出的“一乘真实”、“如来藏法身”、“自性清净心”、“三乘归于一乘”、“四谛归于灭谛”等理论,都对印度佛教大乘瑜伽行派有一定影响。

《金刚经》:不执著于幻象

《金刚经》是佛教经典,全称《能断金刚般若波罗蜜经》,又称为《金刚般若波罗蜜经》,简称《金刚经》。它是最早由后秦鸠摩罗什于弘始四年(402年)译出,以后相继出现五种译本。

《金刚经》是以一实相之理为体,以无住为宗,以断疑为用,以大乘为教相。

此经的精髓在于卷末的四句偈文:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”这四句偈文就是说,世界上一切事物都是空幻而不实的,“实相者则是非相”,认为应该“远离一切诸相”而“无所住”,即对现实世界不要执著或非常留恋。

《金刚经》是以空、慧为体,主要说一切法无我的佛理,经中的篇幅适中,浩瀚与简略相当,所以历来弘传甚盛,特别为慧能以后的禅宗所重视。《金刚经》的梵文译本在我国、日本、巴基斯坦、中亚等地都有发现,我国吐鲁番等地并有和阗、粟特等文字的译本出土。

《金刚经》也深受西方人的喜爱,当此经传入西方后就曾经被译成多种文字,如1837年修弥笃根据藏译版本首次把它译成德文,1881年马克斯·缪勒将汉文、日文及藏文译本加以校订,翻译成英文,收入《东方圣书》第四十九卷。

1957年,爱德华·康芝又再次将《金刚经》翻译成英文,收入《罗马东方丛书》第八卷。达尔杜根据梵文并对照我国满文译本,翻译为法文。日本宇井伯寿、中村元等曾多次将其译成日文。

关于《金刚经》的释论非常多。在印度,除了弥勒所造的八十偈释本之外,尚有无著所写的《金刚般若论》两卷,世亲《金刚般若波罗蜜经论》三卷,功德施《金刚般若波罗蜜经破取著不坏假名论》两卷。

在我国,从东晋、隋唐直至清末民初,各家撰述几无断绝。主要有:后秦的僧肇《金刚经注》一卷;隋代的吉藏《金刚经义疏》四卷,智*(左岂右页)《金刚经疏》一卷;唐代慧净《金刚经注疏》三卷,智俨《金刚经略疏》二卷,窥基《金刚经赞述》二卷,慧能《金刚经解义》二卷,《金刚经口诀》一卷,宗密《金刚经疏论纂要》二卷;宋代子璿《金刚经同刊守记》四卷;清朝徐槐廷《金刚经解义》二卷;近人有丁福保《金刚经笺注》等。

《楞严经》:经修行以达上道

《楞严经》是佛教经典,全称为《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经》,简称为《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》,由唐代般刺蜜帝译。

我国历代皆把《楞严经》作为佛教主要经典之一。

在清代,章嘉呼图克图等人将其译成藏文,并刊有汉、满、藏、蒙四体合璧的《首楞严经》全帙。在日本,此经亦流传不断。

《楞严经》分为序分、正宗分、流通分三部分。

第一卷为序分。讲述此经说法的因缘:佛祖派遣文殊师利,用神咒去保护阿难免受摩登伽女的诱惑而破戒,并为其说修禅定,能斩断烦恼,以显示常住真心性净明体等。

第二卷至第九卷为正宗分。主要阐述“一切世间诸所有物,皆即菩提妙明元心;心精遍圆,含裹十方”,众生不明自心“性净妙体”,所以流转生死,当修禅定,以破种种“颠例”之见,通过十信、十住、十行、十回向、四加行、十地、等觉、妙觉等由低至高的种种修行阶次,达到方尽妙觉,“成无上道”。

第十卷为流通分。讲述此经应永流后世、利益众生等。

关于《楞严经》的注疏有百余种,如宋朝子璿《楞严经义疏》十卷,智圆《楞严经疏》十卷,咸辉《楞严经义海》三十卷,戒环《楞严经要解》二十卷,王安石《楞严经新解》十卷;元代惟则《楞严经会解》十卷;明朝祩宏《楞严经摸象记》一卷,德清《楞严经通议》十卷,圆澄《楞严经臆说》一卷,传灯《楞严经圆通疏》十卷和《楞严经玄义》四卷,智旭《楞严经玄义》两卷,普寂《楞严经略疏》四卷,兴隆《楞严经义疏显密幽玄记》十卷等。

《楞伽经》:偏理论重哲学

《楞伽经》是佛教经典,全名为《楞伽阿跋多罗宝经》或《入楞伽经》,意思就是释迦佛在斯里兰卡所说的经。

《楞伽经》梵文原本是印度笈多王朝时期出现的中期大乘佛典之一,与《解深密经》同为论述唯识思想重要经典。《楞伽经》与偏重于信仰并具有浓郁文学色彩的初期大乘经典不同,更偏重于理论的研究和哲学的说明。

此经序文说明其产生的原由,宣说离言自性的法门,它的主要内容有:

1.阐述“三界唯心”的学说。认为一切诸法都是“自心所见”,“自心所现”,是“自内证”。

2.说明真妄的因缘。

3.辨明邪正的因果,说明去妄归真的旨意及五法(即名、相、唐妄想、正智、如如)、三性、八识、二无我(即法无我、人无我)的道理。认为八识是阿赖耶识大海生起的波浪,阿赖耶识是“原因”和“根本识”,它是无始以来的本体。阿赖耶识也就是“如来藏”。

4.明法身之常住,以示生死、涅槃之平等。

5.示藏心自性,以明真妄、生灭、平等之相。

6.广说六度,指出自性的妙行。

7.广决众疑。

8.指出性戒,以彰生佛平等之理。

全经以离名绝相的第一义心为宗,以妄想无性为旨趣,以五法、三自性、八识、二无我为教相,以自觉圣智为体,以斥小辨邪为用,为大乘瑜伽行派的学说奠定了理论基础。

经中还提到如来的异名有毗湿努、自在天、因陀罗等,但给予不同内容的解释,可见其受到了印度教的影响。

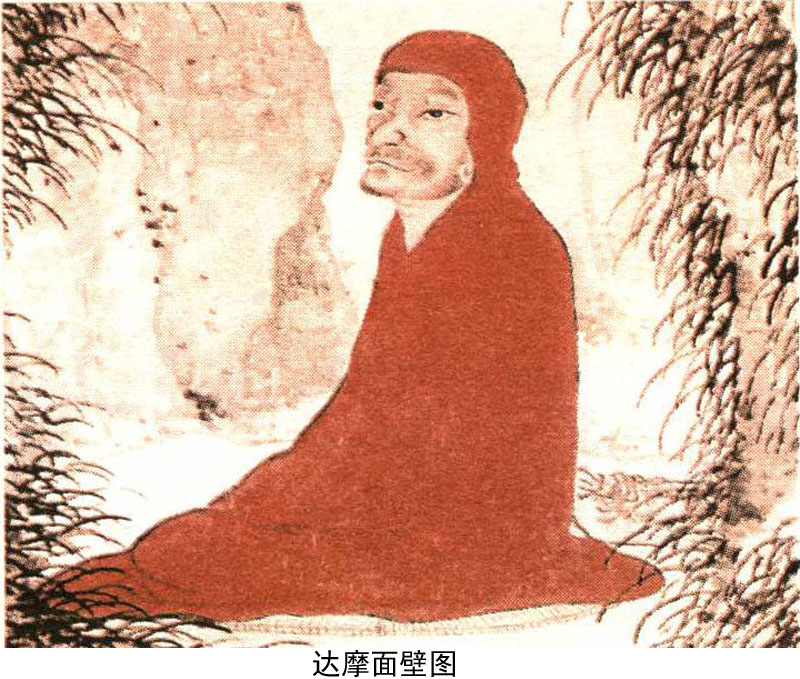

《楞伽经》对我国佛教影响非常大。据说菩提达摩曾以此经传授给慧可,并说:“我观汉地,唯有此经,仁者依行,自得度世。”但慧可却对此经“专附言理”,进行了自由阐发。慧可门徒更持此经,游行村落,不入都邑,行头陀行。主张“专唯念慧,不在话言”,实行以“忘言、忘念、无得正观”为宗旨的禅法,逐渐形成独立的一种派别,被称楞伽师,成为以后禅宗的先驱。

《圆觉经》:如来圆觉的妙理和观行方法

《圆觉经》,具名为《大方广圆觉修多罗了义经》,又作《大方广圆觉经》、《圆觉修多罗了义经》、《圆觉了义经》。它由唐时罽宾国沙门佛陀多罗翻译,是唐、宋、明以来贤首宗、天台宗、禅宗等盛行讲习的经典。

《圆觉经》的内容,是关于佛祖为文殊、普贤等十二位菩萨宣说如来圆觉的妙理和观行方法。全经一般分作序、正宗、流通三部分。

首先是序分,主要叙述佛入于神通大光明藏三昧,诸佛及众生都一样拥有清净寂灭平等圆满所呈现的净土,并且有文殊师利等十二大菩萨为上首的十万大菩萨众,皆入此三昧,住于如来的平等法会。

然后是正宗分,主要叙述佛因文殊师利等十二大菩萨的次第请问,而依次宣说圆觉的义理和观行,共分为十二章,每章都先以长行问答的方式,然后以偈颂重复宣传它的含义。

1.文殊章:是一本经的宗旨所在。宣说有大陀罗尼,即圆觉法门,流出一切清净真如、菩提、涅槃及波罗蜜,显示佛菩萨的因行果相都不外乎修证本有的圆觉道理。

接下来的各章就开始解说它的观与行。

2.普贤章:说示圆觉境界的修行方便,即远离一切幻妄境界、知幻即离和离幻即觉。

3.普眼章:说示修习圆觉,应当端正信念并远离诸幻,先依奢摩他行,坚持净戒,宴坐静观身心幻垢、人法二空,乃至幻灭垢尽,一切清净,但是觉性却是平等不动。

4.金刚藏章:说示圆觉本性平等不坏,众生有思惟,心不能测度如来境界,故应先断无始轮回的根本。

5.弥勒章:说示爱欲为轮回根本,一切众生由本贪欲,发挥无明,显出五性差别不等,依事理二障而现深浅。应发大愿,求善知识,渐断诸障,证大圆觉。

6.清净慧章:说示圆觉自性本来是没有任何取证的,但在除灭一切幻化的修证位中,有凡夫随顺觉性、菩萨未入地者随顺觉性、菩萨已入地者随顺觉性、如来随顺觉性等诸多差别。

7.威德自在章:说示修行的方便,依着众生的根性而有三种差别:奢摩他、三摩钵提、禅那。若得圆证此三法门,即成圆觉。

8.辩音章:说示单修奢摩他或三摩钵提或禅那一法,乃至或先或后齐修二法乃至三法等二十五种清净定轮的修行方法。

9.净诸业障章:说示觉性本净,但由于众生从无始以来,妄执有我、人、众生、寿命,认四颠倒为实我体,妄生瞋爱,生妄业道,不能入于清净觉海。

10.普觉章:说示欲求圆觉,应除去作、任、止、灭这四种病相,以及去除诸病,求证圆觉之道。

11.圆觉章:说示修行大圆觉者,长期、中期、下期三种安居方法,以及修习奢摩他、三摩钵提、禅那三观等方便。

12.贤善首章:此经名《大方广圆觉陀罗尼》,也称为《修多罗了义》等五名,并信闻受持此经所得的功德利益等。此章通行本中只有长行问答说法,没有偈颂重宣其义,比起以前的十一章来说,它的文体似乎不太完整。

《大般若经》:诸法“性空幻有”

《大般若经》是佛教经典,全称为《大般若波罗蜜多经》,简称《般若经》,为宣说诸法皆空之义的大乘般若类经典的汇编。唐玄奘译,共600卷,包括般若系十六种经典,即十六会,其中第二会(《二万五千颂般若》)、第四会(《八千颂般若》)和第九会(《金刚般若》)为《般若经》的基本思想。

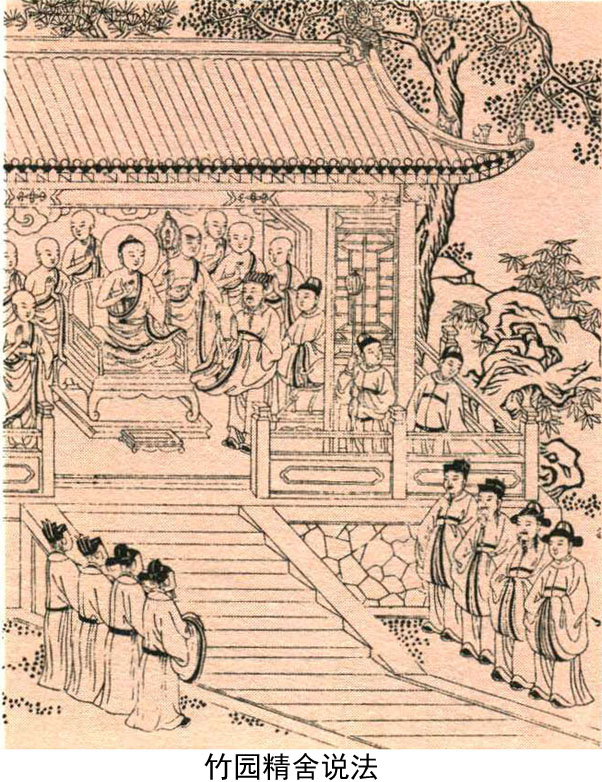

《大般若经》分为四处,指佛陀在王舍城的鹫峰山、给孤独园、他化自在天王宫、王舍城竹林精舍说法的四个处所和十六会,即十六次集会。

《大般若经》全经内容充实,文辞典雅畅达,是一部富有哲理的文学作品。

经中前五会文异义同,均为对般若教义全面系统的阐述。

第六会至第九会,内容主要撮取大部般若的精华,叙说无所得空的法门义理。

第十会内容是佛对金刚手菩萨等说一切法甚深且微妙般若理趣的清净法门等,带有密教的色彩。

最后六会,为依次谈六度,即六波罗密多。

《大般若经》宣称大乘即是般若,般若即是大乘,大乘般若无二。它作为大乘佛教的基础理论,被称为“诸佛之智母,菩萨之慧父”。

它的中心思想在于说明诸法“性空幻有”的道理。

性空,指佛所说的一切法,即一切现象都没有实在的自性;幻有,指一切法虽然自性空,但并非虚无,假有的现象仍是存在的。它认为世俗所认识的一切对象,均属“因缘和合”,假而不实。唯有通过“般若”对世俗认识的否定,才能把握佛教真理,达到觉悟解脱。

另外,此经认为佛陀有真身和法身之分,法身也就是信仰者追求的最高真理或真如,人们通过修行的六种方法(六度)方可获得解脱。

《大般若经》对各大宗派的影响甚大。如中观派创始人龙树曾疏释此经而撰成《大智度论》,以阐述此经所显示出的性空实相之理;瑜伽行派创始人之一的弥勒,相传也总摄此经之义而撰成《现观庄严论》,以阐述此经所示实践行证之道;无著、世亲又疏释此经第九会,各自撰成《金刚般若经论》;陈那则依此经第四会撰成《佛母般若波罗蜜多圆集要义论》,来综述此经要旨。后秦鸠摩罗什广译“大品”、“小品”、《金刚般若》及《大智度论》、《中论》、《百论》等,自此对般若之学的研习达到高潮。

《大般若经》成为魏晋南北朝时期佛教的基础理论,并影响到隋唐时期的有关宗派。

三论宗以《中论》、《百论》、《十二门论》为主要典籍,直接沿袭此经传统。

《大般若经》的第九会“金刚能断分”的异译本《金刚般若》,则成为禅宗传心的法本。

天台宗以《大般若经》为观法,在其化法四教中判为“通教”,可见此经在大乘佛教中的影响非常深远。

《大般涅槃经》:佛身常住不灭,涅槃常乐我净

《大般涅槃经》是佛教经典,也称为《大本涅槃经》或《大涅槃经》,简称为《涅槃经》,由北凉昙无谶翻译而成。

《大般涅槃经》的内容分为寿命、金刚身、名字功德、如来性、一切大众所问、现病、圣行、梵行、婴儿行、光明遍照高贵德王菩萨、师子吼菩萨、迦叶菩萨、憍陈如等十三品。

《大般涅槃经》主要阐述佛身常住不灭,涅槃常乐我净,一切众生悉有佛性,一阐提和声闻、辟支佛均得成佛等大乘佛教思想。

《大般涅槃经》的理论与部派佛教中的大众部义理有许多契合之处,与《般若经》、《妙法莲华经》的重要思想也有相同的地方。此经还常常引用《华严经》的某些义理,两者思想相通。

另外,经中还引用佛陀所说:“我般涅槃七百岁后,是魔波旬渐当沮坏我之正法。”这反映了笈多王朝复兴婆罗门教、排斥佛教的历史背景。

此经对我国佛教的影响甚大。自从法显译出六卷《泥洹经》后,道生剖析经旨,倡“一阐提人皆得成佛”说,引起旧学守文之徒的激烈反对。昙无谶译的《大般涅槃经》传至建康,经中也讲到“一阐提”可以成佛,证明道生说的正确,被称为“孤明先发”。然后,道生在庐山大讲《涅槃经》,主张顿悟,听者甚众,成为我国最初的涅槃师,他的同学慧观则依据《涅槃经》而主张渐悟。从此,道生、慧观同为涅槃学派中两大系。

南北两方均陆续出现不少涅槃师,盛行讲习,竞作注疏。

梁武帝萧衍曾经亲讲此经,著有《涅槃讲疏》、《涅槃义疏》等,分别赠扶南、百济,并撰《断酒肉文》,广集僧尼于华林殿前,令光宅寺法云宣讲,为开我国僧尼素食之先河。

由于此经提到半字、满字,以牛乳五味等比喻佛的说法有深浅和先后,于是就有教相判释之说出。

首先,慧观立二教,即顿教、渐教;五时,即三乘别教、三乘通教、抑扬教、同归教、常住教,并且以《涅槃经》为最完善的经教。

道生则主张佛所说法不出四种法轮,即善净法轮、方便法轮、真实法轮、无余法轮,也把《涅槃经》看成是佛说的最高阶段。

后来,僧亮、僧众等也都配合《涅槃经》的五味,加以区分如来的一代教法。隋代智*(左岂右页)也以此经义,立五时教,即华严时、阿含时、方等时、般若时、法华涅槃时;天台四教,即藏、通、别、圆,并以《涅槃经》为“第五时教”和“圆教”。

现存的此经注疏有印度世亲所著、北魏达摩菩提翻译的《涅槃论》;陈朝真谛译《涅槃经本有今无偈论》;梁代宝亮等人撰《大般涅槃经集解》;隋代慧远所撰的《涅槃经义记》,吉藏撰写的《涅槃经游意》,灌顶所撰写的《涅槃经玄义》、《涅槃经疏》;唐朝法宝所撰写的《涅槃经略疏》,道暹的《大涅槃经玄义文句》、《大涅槃经疏私记》,行满的《涅槃经疏私记》;宋朝智圆的《涅槃经治定疏科》、《涅槃玄义发源机要》、《涅槃经疏三德指归》;清朝净挺撰《涅槃经末后句》等众多著作。

法华经寺

法华经寺是日本中山妙宗的本山,位于千叶县市川市中山町,山号为正中山。

本寺的起源是在文应元年(1260年),日莲的松叶谷草庵被烧毁,下总国若宫的领主富木胤继,在自家宅院修建法华堂,请日莲大师前来说法。

文永十一年(1274年),法华堂改名为妙莲山法华寺。日莲圆寂后,胤继出家,法号日常,担任法华寺第一任主持。

元德三年(1331年),日祐任法华寺住持时,本寺与当地的本妙寺合并,改号为本妙法华经寺,以后因为足利氏、北条氏族的保护而香火繁盛。

第十二世日珖住世时,规定由京都顶妙寺、本法寺、界妙国寺三寺的住持轮流掌管本寺,近年则成为单立法人。

法华经寺的寺宝有《观心本尊钞》、《立正安国论》等日莲留下的真迹。

楞严会

楞严会是禅林古法,指的是佛家在夏季的安居结制中,为了祈福除魔,而设立楞严坛。在每年的农历四月十三日到七月十三日,于佛殿聚集僧众前来诵读楞严咒。

根据《敕修百丈清规》卷七(楞严会条)记载,楞严会可以祈保世人安居,四月十三日启建,至七月十三日圆满。

南宋的真歇清了在普陀山为病僧作普回向文而诵咒,这是有楞严会的开始。

楞严会上,有大众坐位之图,称为楞严图。

楞伽山

楞伽山是南海的一个山名,也是一城之称谓,意思为难往山、不可往山、可畏山、庄严山。

根据《楞伽阿跋多罗宝经》卷一记载,佛陀曾经住在南海滨的楞伽山顶。

据《入楞伽经》记载,婆伽婆住在楞伽城之中,此山由种种宝物构成,诸宝物均发出耀眼的光辉。山中有无量花园香树,皆是宝香林。当微风摇枝动叶时,则百千妙香一时流布,百千妙音一时俱发,而且山上又是重岩屈曲,处处皆有众宝所形成的仙堂、灵室、龛窟,这些都是古昔诸仙贤圣思如实得道之处。

相传此山是《楞伽经》的说处,山顶有佛足石。

又在《华严经》卷六十二中谓五十三善知识之一的善住比丘,曾经住于楞伽道边的海岸聚落。

圆觉

圆觉如果按照通俗解释有两种意思,一种意思是圆满的觉性,如果能具足众德就叫做圆,照破无明就叫做觉。这种圆觉,就是人人本身都具有的真心。第二种意思就是对世间的一切事理无不彻底了解其真相。

圆满的觉性,也就是如来所证的理性具备万德,圆满周备,而且灵明朗然。又因为一切有情皆是有本觉和真心的,自从开始就已经达到清净,清楚明了,常知任何事情,就体而言,则称一心;就因而言,则称如来藏;就果而言,则称圆觉。

圆觉与真如、佛性、法界、涅槃、菩提等性质相同。

在圆觉经略疏序中记载,能够统领众德而大备,照亮众人的昏沉而独醒于世,称为圆觉。其实皆为一心,背离圆觉则为凡人,顺从圆觉则为圣人;迷惑于圆觉则有生死,领悟圆觉则不再轮回。

大般涅槃

大般涅槃的汉译为大入灭息,或大灭度,大圆寂入等。

灭者即灭掉烦恼和灭掉身心,息者也就是能够安息的意思,度者即超度生死的意思,圆寂者获得圆满功德寂灭相累的意思,入者就是指归于灭也。

涅槃玄义上曰:“摩诃此翻为大,般涅此翻为灭,槃那此翻为度,是为大灭度也。”

可见,涅槃之后,能达到空的境界。那么既然已经达到涅槃状态,就能获得解脱而得到安息,那么安息之后能够得到什么呢?能够停止烦恼,停止生死的轮回,并停止得到各种欲望。

![]()