汉传佛教宗派形成所依据的经典或者是佛教宗师所著的论书。包括经录、论、疏、经、钞、藏、佛教类书等。内容丰富,系统解释了各教派的教义,深入浅出,多为传世之佛学精品。其中收录了“天台宗三大部”经典:《摩诃止观》、《法华玄义》、《法华文句》。净土三部经:《阿弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿经》。三论宗三部经典:《中论》、《十二门论》、《百论》。

《中国佛教经录》:综理存佚,研核异同

《中国佛教经录》是佛教经籍目录,也称众经目录、内典录、释教录、法宝录等。当佛教传入中国后,因为对其的译著渐渐丰富,且部帙渐增,为了综理存佚,研核异同,因而创制中国佛教经录。

历代经录的制作,大约可分为四个阶段:

1.两晋时期的经录创始阶段。《众经目录》是最早的经录,记载汉、魏、晋的译经,通录各代,而且注明译出的时间、笔受人和经名异称,对以后的经录颇有影响。

东晋十六国时有《二赵经录》,即简称为《赵录》一卷,但所记载的不仅是前赵和后赵时代的译经,而且有南朝时的译本,或是以二赵地域为范围的经录。

2.南北朝时期的经录逐渐完备阶段。当时虽然南北分裂,但是对佛教的译事从没间断,所撰经录逐渐增多,体制也日趋定型。目录分为经、律、论,判大、小乘;再别则为有译人、无译人和卷数;标明抄经异译,疑经、伪籍以及存佚经目等,作用非常明显。如《梁世众经目录》分为:大乘有译人多卷经、大乘无译人多卷经、大乘有译人一卷经、大乘无译人一卷经、小乘有译人多卷经、小乘无译人多卷经、小乘有译人一卷经、小乘无译人一卷轻、先异译经、禅经、戒律、疑经、注经、数论、义记、随事别名、随事共名、譬喻、佛名、神咒等二十类,分类非常详细,把譬喻、佛名、神咒等各自为类,并注意到注经和义记,扩大了所录的范围。并且以有译、无译、一译、异译、多卷、一卷进行分类,对藏经的整理,有一定的便利。

3.隋唐时期的经录发展进入集大成阶段。隋唐佛教进一步发展,所撰经录已经具有体例完善,分类细致,组织周密,范围广泛的特征,并且已经在我国目录学中别树一帜,成为自成体系的专科目录。如《大隋众经目录》分为大乘修多罗藏录、小乘修多罗藏录、大乘毗尼藏录、小乘毗尼藏录、大乘阿毗昙藏录、小乘阿毗昙藏录、佛灭度后抄集录、佛灭度后传记录、佛灭度后著述录,共九录四十二分。

4.宋元明清时期的经录进入到演变阶段。由于《大藏经》目的刊刻,出现了许多《大藏经》刻本的目录。又因为《大藏经》部帙浩繁,阅读不易,出现了一些指导阅藏的解题目录。

另外,自唐代佛教传入西藏地区,译经事业随之而兴起,就有藏文《大藏经》的刻印。清代也用满文译了《大藏经》。由此,出现了用藏文与汉文经录对勘的目录,汉译藏文、满文大藏的目录等。

《开元释教录》:编次严谨,校核精细

《开元释教录》是佛教经录,由唐代智昇编纂,20卷,其中有“略出”四卷,所以共计24卷。它成书于开元十八年(730年),以编次严谨,记载翔实,校核精细而著称。

《开元释教录》一共分为总录和别录两大类。

总录又名《总括群经录》,内容是以时代为序进行的,主要记载由东汉至唐代译师共176人所出及失译的经籍目录,并附有译人传记和古今诸家目录。

别录又名《别分乘藏录》,分为七类记载大小乘经、律、论入藏目录:

1.有译有本的大小乘经律论入藏目录,兼述翻译人的时代。

2.有译无本的大小乘经律论及阙本目录。

3.支派别行大小乘经律论及集传别生目录。

4.删略繁重别生同本异名各经等,删除目录。

5.拾遗补阙目录。

6.疑惑再详目录。

7.伪妄乱真目录,即新编伪经及群录中伪经并诸家集钞等。其中别录中的最末二卷为大小乘入藏佛典总录,计收录经籍1076部,5048卷。

“略出”的四卷内容和大小乘经籍入藏目录相同,但是采用千字文为序的编目方法,以便寻检,基本上每一个字摄经十卷。

智昇首创用千字文编目方法,便于众多佛典的整理、庋藏和检索,在当时是比较科学的方法。

以后各种不同版本汉文《大藏经》的编定,都遵循这一编目方式。

《四十二章经》:传说为第一部汉译佛经

早在东汉延熹九年(166年),襄楷上书桓帝时就曾引用《四十二章经》说道:“浮屠不三宿桑下,不欲久生恩爱,精之至也。天神遗以好女,浮屠曰:‘此但革囊盛血’,遂不眄之。其守一如此。”所谓“不三宿桑下”,源于此经的“树下一宿”;“革囊盛血”乃引此经的“革囊众秽”。

此后,三国时《法句经序》、东晋郗景兴的《奉法要》都曾经引过此经论,足见汉晋间的佛教界已经熟知此经。

我国现存最早的佛教经录《出三藏记集》中云:“《四十二章经》一卷,《旧录》云:《孝明皇帝四十二章》,安法师即东晋道安所撰录阙此经。”并在对其的补充说明中提到过明帝会遣使者去西域求法,“于月支国遇沙门竺摩腾译写此经还洛阳”。

因此,《四十二章经》就被认为是在东汉时期就已经出现了,当时的汉地译经就以此为开始,并且规定译经的时间为明帝永平十年(67年)。

不过,现存的经本,文辞非常雅丽,并不是汉译的原貌。

《四十二章经》现存版本大致可分三类:①高丽本,宋、元、明诸本略同;②宋代真宗注本,明朝南藏开始收入,而且仅记录经文及序。明代正德间僧德经刻本,从南藏但仅记载其师道孚之序及僧道深之跋,而删除注本之序。③宋代守遂的注本,今流传者多为此本。

三本皆无具体章名,明代了童的《四十二章经补注》本及清朝续法的《四十二章经疏钞》本则分别标注四十二章名,但文字各不相同。

《四十二章经》的内容,高丽本文字质朴,内容虽然简单,但条理清晰,自成体系,可见原本是来自印度。高丽本是根据全属小乘佛教无常、无我、涅槃寂静等教义,而守遂本则增见性学道、无修无证等大乘教义;高丽本各章同容,多数与汉译《阿含经》及巴利经部相同,可知此经原本系类似巴利《经集》之类的“经钞”。

此经的注疏除前述宋真宗注本及守遂注本外,尚有明朝智旭《四十二章经解》一卷,了童《四十二章经补注》一卷,道霈《四十二章经指南》一卷;清朝续法的《四十二章经疏钞》五卷;现代还有丁福保《四十二章经笺注》等。

《肇论》:义学沙门的最爱

《肇论》,由后秦僧肇所著。当僧肇在世时,他曾经撰写佛教论文数篇,主要阐述般若义旨。南朝梁、陈之间,经人汇编成集,取名为《肇论》。

《肇论》取老庄之语来命意遣词,其文笔优美,结构严整,深寓哲理。自从问世以来,义学沙门对其进行玩味品析,视其为名作。

1.《宗本义》,内容阐述本无、实相、法性、性空、缘会等种名相虽然不同,但是义理实际上一样的道理,并认为只有把“性空”看做是“诸法实相”,才是“正观”。

2.《物不迁论》,此论主要是针对“生死交谢,寒暑迭迁,有物流动”的“常情”,即把万物看做是迁徙变易,不断变化的朴素实在的观点而作,认为事物本无“来”,也没有“去”,表面上看是事物在运动,实际上却并没有运动。僧肇既反对万物皆在运动状态的见解,又反对万物都处于静止状态的说法,而主张“动静未始异”,即动就是静,动静一如。

3.《不真空论》,论题的含义就是“诸法虚假,故曰不真。虚假不真,所以是空”,所以此论主要针对般若学系中谈“空”时的偏颇而作。

“心无”的含义认为,“空”就是指内心不要为外物所迷惑,并不是说外物不存在;“即色”的含义认为,物的产生来源于内心有关物的意念,所以“虽色而非色”,物其实并非是物,这就是空;“本无”义则“直好无之谈”,认为“有”是从“无”中产生的,从无到有,这就是空。

在这里,“有”并不是指有真实的物体存在,万物都赖因缘条件产生,本身无自性,所以只是“假名”而已:“说无”也不是指绝对虚无,一无所有,就如同幻化变现出来的人,并非这个人不存在,只是它不是真人罢了。所以“万物之自虚,不假虚而虚物”,是指并非离开具体的事物,另有一个无或一个空,然后凭借这个无、空去否定万物,而是要领悟到“立处即真”,即凡有物的地方就有“空”,“空”存在于万物之中,与物相接近而不相离,这才是般若学中的“空”义。

4.《般若无知论》,此论主要针对因为根据般若有知,而有所取著的观点而作。僧肇说:“取相故名知”,知是由相引起的,有生灭的相状,所以才有通过“言象”得到的“知”。而般若所要认识的是反映事物的本体、实质“真谛”。“真谛自无相”,也就不可产生“知”。而且有所知,必然有所不知,只有无所知,才能无所不知。

5.《涅槃无名论》,主要是说涅槃之道是寂寥虚旷且微妙无相的,既不可能通过言象去表达,也不可能由心来感知。

《牟子理惑论》:阐佛理以释惑

《牟子理惑论》是我国佛教论书,通称为《牟子》,也被称为《理惑论》,相传为东汉末年牟子著。根据唐代神清的《北山录》称,原名为《治惑论》,唐人为了避讳高宗李治的名而改成此名。

《牟子理惑论》原来收在陆澄的《法论》中,在书名下有副标题:“一云苍梧太守牟子博传。”以后,此书收入在《弘明集》中。

从书的自序来看,牟子原是儒生,博览经传,也读神仙家之书,但认为神仙妖怪的故事虚诞而不可信,常以五经难之。当东汉中平六年(189年),灵帝死后,天下大乱,他与母亲避难在交趾,于二十六岁时回故乡苍梧(治今广西梧州市)娶妻。

牟子因感慨于“方世扰攘,非显己之秋”,执意不走仕途之路,而是致力于研究佛教,兼研《老子》。“世俗之徒多非之者,以为背五经而向异道”,他针对佛教传入我国后所引起的种种议论和疑难,于是作《理惑论》答辩,并分别给以辩解。

此论内容主要记述释迦牟尼出家、成道、传教的事迹,佛经的卷数及戒律的规定,佛教关于生、死问题的观点以及佛教在我国初传的情况等。

据称,因为看到“佛经之要有三十七品,老氏《道经》亦三十七篇”,所以他仿照这个办法而作三十七条问答。

《牟子理惑论》中广引《老子》和儒家经书,以论证佛教与儒、道观点的一致,为我国较早的阐述佛教原理的书。

《因明入正理论疏》:自悟后方能悟他

《因明入正理论疏》是佛教因明的名著,唐代窥基撰写,主要解释《因明入正理论》,简称《因明大疏》。

《因明入正理论疏》共分为四部分:①叙所因:略述因明的创始及至陈那时代的沿革,以及玄奘在印度学习因明和回国后传译的经过。②释题目:罗列众说,解释《因明入正理论》命题的含义,并阐述该书是研究陈那著作的入门阶梯。③明妨难:解答为何不以宗明、喻明、果明为名,而是特称为因明。④释本文:是全书的主要内容,即对《因明入正理论》作分段逐句的解释。

《因明入正理论》首先以“能立与能破、及似唯悟他;现量与比量、及似唯自悟”一颂,概括了因明的全部纲要。

窥基的《因明大疏》,根据这一颂判分,称为“八门二益”。

属于悟他方面的有“能立”和“能破”,这二者各有真似,这四者总称为“他益”。

能立,即成立自己的主张;能破,即指斥敌论的谬误。

属于自悟方面的有“现量”和“比量”,这二者也各有真似,这四者总称为“自益”。

现量,即直观的认识;比量,即推比的认识。总之,照理则必须自悟才能悟他,自悟非常主要。

《因明入正理论》倾向于论辩上的需要,以立、破为纲,把属于自悟的现量和比量等只当做悟他的先行条件,在内容上且绝大部分都倾注于以悟他为主的,并且由宗、因、喻三支结合的论式上。

1.宗,是立敌所争有待成立的论题:如佛弟子对声常论者立“声是无常”。

2.因,是成立宗的理由,它必须具备以下三种条件,称为“三相”:

①遍是宗法性。因,必须是宗上主词概念所指事物的属性。

②同品定有性。因,必须在宗上宾词概念所指事物的范围内有其存在。

③异品遍无性。因,绝不能存在于和宗上宾词要领相矛盾的概念范围之内。

3.喻,是正反两方面的例证,如“若是所作,见彼无常,如瓶”,显示因的同品定有性,称为“同喻”;“若是其常,见非所作,如虚空”,显示因的异品遍无性,称为“异喻”。

《弘明集》与《广弘明集》:寻条揣义证解佛教

《弘明集》是佛教文集,共14卷,由南朝梁僧祐于天监年间撰写。

书的自序中说道:“道以人弘,教以文明,弘道明教,故谓之《弘明集》。”

书末有作者自己撰写的《弘明论》(亦称《弘明集后序》),将当时社会上所怀疑和排斥佛教的义论,总共归纳为“六疑”,并且一一加以辩驳。

《弘明集》的主要内容为泛释世人的非议,专驳道教的诘难,辩论形神因果以及辩论佛教仪式等。此外,尚有论述佛教与王化的关系,阐释佛教事数名相等内容。

《广弘明集》也是佛教文集,由长安西明寺的道宣在唐麟德元年(664年)所撰写。

本书为接续南朝梁僧祐所作的《弘明集》,目的也是在于“寻条揣义”,证解佛教,但是与《弘明集》相比则体例略殊。

特殊之处在于,一是《弘明集》所编辑的文并不加以类分,而本书所辑的文则按内容性质进行归类分编,共分为归真、辩惑、佛德、法义、僧行、慈济、戒功、启福、悔罪、统归等十部分。二是《弘明集》基本上是辑而不述,除书末收《弘明论》一篇以外,其余诸篇均是他人之作。而《广弘明集》则是既辑又述,不仅将所分的十篇均有自撰小序,而且有道宣根据史料综述的《辩惑篇》等以“叙”字开头的数篇文章和其他序、诗、评述性文字。

全书共收文300多篇,作者130多人。

《弘明集》与《广弘明集》,都是研究佛教史的重要文史资料。

《翻译名义集》:佛学词典以免检阅之劳

《翻译名义集》是佛教辞书,由南宋平江的景德寺僧法云编辑,共7卷,计64篇。

《翻译名义集》是将散见于各经论中的梵文名字进行分类解释、编集而成,另有别行本在《阅藏知津》中作14卷,明代藏经作20卷。

该书共收音译梵文2040余条。各篇开头为总论,叙述本篇大意。并且,对音译的梵文一一举出了异译、列举出处并对其进行解释。

此书所根据的资料,除经论外,还另外采集音义、注疏及其他佛教著述,并且对世书经史之类也有所引用。《翻译名义集》共引用书400余种,作者百余人。对其中比较重要的名相,就详加论释,但是总体以天台宗的观点为主,并对历代重要的翻译家有专篇记载。

《翻译名义集》的卷首有自序,阐述了编集此书的经过和目的:“思义思类,随见随录”,“前后添削,时将二纪,编成七卷六十四篇。十号三身,居然列目,四洲七趣,灿尔在掌”,为的是使后学者“免检阅之劳”。

该集也认为由于时间、地点不同,方言有别,“遂致梁唐之新传,乃殊秦晋之旧译”。

在宋代的唯心居土周敦义所作的序文中,保存了唐玄奘提出的翻译理论“五种不翻”:“一、秘密故,如陀罗尼;二、含多义故,如薄伽、梵具六义;三、此无故,如阎浮树,中夏实无此木;四、顺古故,如阿耨菩提,非不可翻,而摩腾以来常存梵音;五、生善故,如般若尊重,智能轻浅。”

编者说:“初编集时,意尚简略,或失翻名,或缺解义,后因披阅,再思索之,复述续补。”

以此,在《翻译名义集》的最后部分有“续补”达数十条。

《经律异相》:聚经籍以类分

《经律异相》是佛教类书,共有50卷,另有目录5卷,是南朝梁僧人宝唱等集。

《开元释教录》虽然题作是宝唱撰,但在该书的序言中则有“新安寺僧豪、兴皇寺释法生等相助检读”等语,可见该书并非出自一人之手。

佛教传入我国后,我国佛教著作和佛经译本逐渐增多,为了便于检索阅读,于是类钞纂集之作应时而起。首先它见于晋末,到梁代时逐渐兴盛。在这种情况下,《经律异相》诞生了。

《经律异相》按照出世间的三乘圣者,即佛、菩萨、声闻、缘觉和在世间的五趣众生,即天、人、鬼、畜生、地狱的划分,聚集钞、经、律故实,并且以类相属,分为天、地、佛、诸释、菩萨、僧、诸国王、居士、贾客、庶人、鬼神、畜生、地狱等22部。它旨在显示佛教境界的广大、行果的殊妙,以引起人们对佛教的敬信。

《经律异相》基本上是直接抄录经律原文类编而成。它引用的经律典籍相当广泛,据统计,属于已经佚失而赖以传存的经籍约有140余种,如《三乘名教经》、《天帝释受戒经》、《悉鞞梨天子诸佛说偈经》、《过去弹琴人经》、《折服罗汉经》等。

《经律异相》的体例和内容为此后佛教类书之先河,如唐道世的《法苑珠林》和《诸经要集》是以此为基础而进行编纂的。

《法苑珠林》:从佛书中采撷明珠

《法苑珠林》是佛教类书,共100卷,由唐代道世撰写。因为道世姓韩,字玄恽,所以《大唐内典录》著录《法苑珠林》时题称沙门玄恽撰。

宋代开始将《法苑珠林》编入《大藏经》,历经元、明、清,各藏所列卷数均为100卷,唯《嘉兴藏》为120卷。

唐显庆四年(659年),道世先是在《经律异相》的基础上编成《诸经要集》20卷,此后积聚十年之功,在总章元年(668年)撰成《法苑珠林》,共100卷。

《法苑珠林》以《劫量篇》开篇,结尾以《传记篇》终结。篇的下面分部,部的下面又分小部,总计为640余目。

每篇开始多以简短的骈文总述大意,再以类相从,广采博集经、律、论原典故实,夹叙夹议;篇末或部末多附《感应录》征引感应事迹。

该书虽然在《经律异相》的基础上而编纂,但是摒弃前书以“圣凡差别”、“三界五趣”的分类法,以佛教的基础知识及日常生活规范等为重点。

最后的《传记篇》,则是对东汉至唐初历代有关传译的经论、译者及我国佛教著作和因遭禁佛而佚失的经籍以至度僧建寺都作了记述,并对释迦牟尼的生卒年月和出家成道时日作了考订。

全书一共引用典籍达400余种。除佛教经论外,还引用儒家学说、道教经籍、谶纬、杂著等约有140余种。

自《开元释教录》行世以来就已不见原本的如《佛本行经》、《菩萨本行经》、《观佛三昧经》等50余种,在该书中都存有引文。

此外,书中还有《西域志》、《中天竺行记》等佚书的引文十余条,可供研究印度中世纪历史、地理沿革者作参考。

佛教音义:佛教的梵汉对照词典

佛教音义,即解释佛教典籍中难读难解的字音、字义专用书的通称。

唐代以前注释佛经音义通常采用夹注的方法,即在经籍本文中,对梵文音译词语注释语义,或对难读字语注以反切。这种夹注音义的方法,自佛典汉译以来,历代沿袭。

西藏,在藏王赤德松赞在位时,他曾经邀请印藏译师多人编订《大分解辞汇》一书,罗列万余条的佛教专用名词及常用语,而且全是梵藏对照,此为校订旧译及进行新译之依据。

然后,又在《丹珠尔》中译收印度声明著作37种,其中有长寿帅子所著《长寿藏》及广注,为解释字源及词义之作。

现存的佛教音义专著主要有:

1.《一切经音义》,又称《众经音义》、《玄应音义》。该书注释大、小乘佛教的经、律、论共458部,为现存最早的佛教音义的著作。它仿照《经典释文》体例,分经注释,每卷前先列经目,然后逐卷注释,即摘取词语,先注反切,后释义。

2.《新译大方广佛华严经音义》,又称为《新译华严经音义》、《华严经音义》、《慧苑音义》。唐慧苑著。该书对唐实叉难陀译的《华严经》加以音义注释,以区别于东晋佛陀跋陀罗旧译《华严经》,故称新译。本书体例也是仿《玄应音义》,将经文难字录出,注音训于其下,引证的古字书非常多。

3.《慧琳音义》,唐慧琳著。据本书序云:注释佛经“总一千三百部,五千七百余卷”,而希麟书序称“五千四十八卷”,实际上为1225部,5314卷,将凡是《开元释教录》入藏的经论全部加以注释。慧琳在汉至唐代诸家字韵的基础上,删补玄应、慧苑、云公、窥基所撰音义,内容增多,注释加详,所引古音韵典籍更为广泛。另外,注音不仅区别吴音、秦音,而且辨明清音、浊音。

4.《续一切经音义》,又称《希麟音义》,为慧琳《一切经音义》的续作,辽代希麟著,此书约成书于北宋雍熙四年(987年)。该书拾遗注释圆照《大唐贞元续开元释教录》入藏的全部经论,及不空、义净、彦琮等译经266卷,体例仿照《慧琳音义》。

佛教音义之类的书籍,内容广征博引,非常丰富。它们不仅对佛家经典字音字义的阐释具有非常重要的价值,而且由于保存了大量失传的古代字韵和其他文史典籍,所以为古籍的辑佚、校勘、训诂提供了珍贵的资料。

《华严经》:佛法本意

《华严经》是佛教经典,全名称为《大方广佛华严经》,也称为《杂华经》。

《华严经》的汉译本有三种:

1.由东晋佛陀跋陀罗翻译,称为《旧译华严》或《六十华严》。

2.由唐实叉难陀翻译,称为《新译华严》或《八十华严》。

3.由唐贞元中般若翻译,称为《四十华严》,为经中《入法界品》的别译,全名为《大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品》。另外,传译该经中某一品或一部分的非常多。

根据法藏《华严经传记》所记载,这类别行译本有三十五部之多。在各种译本中,以唐译《八十华严》品目完备,文义畅达,最为流行。

《华严经》的梵文版本目前只发现《十地经》和《树严经》。

在印度,这两本经书是单独传播的,在尼泊尔则列入“九法”之中,我国也有单译本。《华严经》主要发挥辗转一心,深入法界,无尽缘起的理论与普贤行愿的实践相一致的大乘瑜伽思想。

汉译实叉难陀的八十卷本,主要讲菩萨的十信、十住、十行、十回向、十地等法门行相和修行的感果差别,以及依此修行实践证得广大无量功德等,最后宣说诸菩萨依教证入清净法界、颂扬佛的功德海相等。

《华严经》的中心内容是从“法性本净”的观点出发,进一步阐明法界诸法等同一昧,一即一切、一切即一,无尽缘起等理论。

在修行实践上从“三界唯心”的观点出发,进一步阐明法界诸法等同一昧,一即一切、一切即一,无尽缘起等理论。强调解脱的关键是在心,即在阿赖耶识上用功,指出依十地而辗转增胜的普贤愿行,最终能进入佛地境界即清净法界。

由此,它所提出的十方成佛和成佛必须经过种种十法阶次等思想,这对大乘佛教理论的发展有很大影响。

此经在隋唐时盛行,出现了弘扬《华严经》的佛教宗派——华严宗。

《华严经疏钞》:十门论释《华严经》

《华严经疏钞》是对佛教经典《华严经》的注释书,也是《大方广佛华严经疏》和《大方广佛华严经随疏演义钞》的会合本,此钞是由唐朝澄观编撰,共80卷。

明嘉靖间,妙明开始收经入疏,收疏入钞,汇合而成《华严疏钞会本》。

《大方广佛华严经疏》分为十门来论释《华严经》:

1.教起因缘。“因”与“缘”各开为十,总以能说佛智为因,所化机为缘,显示毗卢遮那因胜果胜,以此开示众生悟入广大华严佛智,疾证无上菩提故。

2.藏教所摄。指出《华严经》在经、律、论三藏中属于经藏;在声闻、菩萨二藏中属于菩萨藏;在小、始、终、顿、圆五教中属于圆教。

3.义理分齐。指出华严属于圆教,是最极究竟的“一乘别教”,特显法界缘起圆融无碍无尽的道理。即以教义、理事、境智、行位、因果、依正、法报、应化、人法、顺逆、感应等十对为所依据的体事,随一摄其他的事物,相互依存则显事无碍;摄归真实、理极皆空无自性,显理无碍;缘起非无,自性非有,空有相成,显事理无碍;即事即理,即空即有,周遍含容,一切即一,一即一切,显出事事无碍。

而且,还广开为十玄门以明此理,如是则一念才举,法界全收,本自圆明,非假施为,非其他的各宗所能显,唯华严所独具。

4.教所被机。谓华严圆教,众乘同归,就长远来说当无根不被;就当机来说则唯被一类圆机。

5.教体浅深。谓自音声言语,名句文身,由浅至深乃至事事无碍,以一句即具一切句而重重无尽,海印三昧中声、色、情器无非教体故。

6.宗趣通别。总判佛说一代时教为我法俱有、法有我无、法无去来、现通假实、俗妄真空、诸法但名、三胜空有、真空绝相、空有无碍、圆融具德等十宗。

自人天小乘依次后,后胜于前,前亦摄有前,前而归极于华严;别明华严一经以法界理实缘起因果不思议为宗,快速证得佛果为趣。

7.部类品会。说明本部有略本、下本、中本、上本、普眼等十类。

8.传译感通。先明晋唐两译补阙年代,次述传通感应事迹。

9.总释名题。

10.别解文义。用三分料说,以第一《世主妙严品》为序分,第二《如来出现品》以下为正宗分,第三十九《入法界品》的“尔时文殊师利从善住楼阁出”以下为流通分。

此外,又根据说经地点、次数分全经为七处九会。

另外,《大方广佛华严经疏》的解释是《大方广佛华严经随疏演义钞》。

全书分释疏序、释疏归敬偈、释疏开十门解说经义、释疏回向偈四部分,对学说征引、辩难解答、异说批判以及著疏的原委和态度等的解释都极为详尽,是一本研究华严宗的重要著作。

《解深密经》:法相宗基本经典

《解深密经》是印度瑜伽行派和我国法相宗的基本经典之一,由唐玄奘翻译,共5卷。相传此经有梵文书写的广本10万颂,汉译是它的略本,共1500颂。

它的异译本有三种:

①南朝宋求那跋陀罗译《相续解脱经》1卷;②北魏菩提流支译《深密解脱经》5卷;③南朝陈真谛译《解节经》1卷。

《解深密经》是以阐述大乘境界行果为中心,分为序、胜义谛相、心意识相、一切法相、无自性相、分别瑜伽、地波罗蜜,如来成所作事等八品。其中序品,即为序分,其余的七品为正宗分。正宗分的前四品即讲所观境,次二品明显能观行,后一品则显所得果。

《解深密经》传到我国后,法相宗则依据《无自性相品》来判释迦一代教法为有、空、中道三时教,并依《心意识相品》和《一切法相品》等内容,认为三性说及唯识说、阿赖耶识和缘起说为一宗根本教义。

对于《解深密经》的主要注疏有:圆测的《解深密经疏》11卷,道伦的《解深密经注》5卷,令因的《解深密经疏》11卷,玄范的《解深密经疏》10卷。

藏译版本有无著撰、胜友等译的《解深密经略释》220颂,龙幢撰、译者不详的《解深密经广释》40卷,圆测撰、法成译的《解深密经大疏》75卷等。

《摩诃止观》:“天台宗三大部”之一

《摩诃止观》是佛教著作,原名为《圆顿止观》,它与《法华玄义》、《法华文句》合称“天台三大部”,是天台宗的基本理论著作之一,此书是天台宗详述圆顿止观法门,即修行方法的主要著述。

隋开皇十四年(594年),《摩诃止观》由智*(左岂右页)在荆州玉泉寺讲出,弟子灌顶笔录成书。

全书内容分为序分和正说分两部分。

1.序分略说本书缘起,首先叙述本书说主、说时、说处及其概况;次说圆顿止观法门的师资相承,分为金口、今师相承两种。

“金口相承”指远从释迦牟尼传到第二十四世师子遇害而法统绝。

“今师相承”指北齐慧文,由印度龙树一脉相承,传一心三观禅法于南岳慧思,智*(左岂右页)师事慧思,受渐次、不定、圆顿三种止观,发挥自己的观行体系,于三谛圆融之境,立一念三千之观,阐明圆顿止观法门的深旨。

2.正说分有十章,即大意、释名、体相、摄法、偏圆、方便、正观、果报、起教、旨归,简称十广。

第一章的大意为此书的总纲,并将其下的九章概括为发大心、修大行、感大果、裂大“五略十广”。

全书的中心在第七章即正观,正说天台一家修习止观的方法。

全书主要先叙观法的对象:境,即阴入界境、烦恼境、病患境、业相境、魔事境、禅定境、诸见境、慢境、二乘境、菩萨境。次说正修的观法:十乘观法,即观不思议境、真正发菩提心、善巧安心、破法遍、识通塞、道品调适、对治助开、知位次、能安忍、离法爱,其中以“观不思议境”为根本。

《法华玄义》:“天台宗三大部”之一

《法华玄义》是佛教论著,它的全称是《妙法莲华经玄义》,并且与《法华文句》、《摩诃止观》合称为“天台三大部”,是天台宗基本理论著作之一。

《法华玄义》是由隋朝智*(左岂右页)叙说,由灌顶笔录而成。

《法华玄义》以五重玄义来详释《妙法莲华经》的标题,概说此经的要旨,并阐明开显法门的纯圆独妙,以此来确定《妙法莲华经》在诸经中的位置,实际上是天台宗对于整个佛教的概论。

《法华玄义》分为“七番共解”和“五重各说”两部分。

“七番共解”即用标章、引证、生起、开合、料简、观心、会异等七科,通解五重玄义。

“五重各说”即就五重玄义的每一重各作详细而分别的解释,其中首先重视释名,先释法字,次释妙字,再次释莲华两字,最后释经字,以此详释《妙法莲华经》五字。

《法华玄义》书末还附有“记者私录异同”一篇,是灌顶的附记,内容是杂记异闻与推尊师说等。

本书早有单行本流行。在北宋天圣年间进入西藏,后南宋孝宗年间开雕《大藏经》,于淳熙三年(1176年)在福州刊行。

唐天宝年间由鉴真将其传入日本,后来日僧最澄、空海等继续弘传,有弘安年中的镂刻本,今收入《大正藏》。

《法华玄义》的注释主要有唐代湛然的《法华玄义释笺》二十卷;宋朝法照的《法华经玄义读教记》五卷,从义《法华玄义补注》三卷等。

此外,有关《法华玄义》的撰述有唐代湛然的《法华经玄义科文》五卷、宋朝善月的《法华大部妙玄格言》两卷、有巖的《法华经玄笺备检》四卷、智诠的《法华经玄笺证释》十卷和清朝灵耀的《法华经释笺缘起序指明》一卷等。

《法华文句》:“天台宗三大部”之一

《法华文句》是由天台大师智*(左岂右页)在南朝陈祯明元年(587年)在金陵光宅寺进行讲说,由灌顶笔记而成。

《法华文句》全称为《妙法莲华经文句》,略称《法华经文句》、《文句》、《妙句》,为“天台三大部”之一。

《法华文句》收于《大正藏》第三十四册,在北宋天圣二年(1024年)时,遵式奏请入藏。

《法华文句》是对《法华经》的经文,作逐句的注释。在书中,大多运用天台宗独创的释经方法来解释经文,被称为“天台四释”。

所谓“天台四释”,即:①因缘释,就佛与众生之说、听因缘,以解释经文,为一般佛教之解释法。②约教释,以五味八教解释偏圆大小之教格。③本迹释,分《法华经》为本门与迹门,而解释其义旨之不同。④观心释,即将经上所说的每一事件,都摄于自己的内心以观实相之理。

在本书之中,多有论破他师之说者,如在序品中就有经之分科,论破道凭等七师之说;就“说无量义”,论破道生等五师之说。

《方便品》中,就有“十如实相”,“非难光宅”等四师之说。

《法师品》中,就“示真实相”,破斥道生等十一师之说。

尤其是对于光宅法云所说的事情,随处都加以诘难。

之后,明代绍觉汇合湛然的《法华文句记》,编成《法华文句》会本三十卷,圣行刻印之,其后传入日本。

《法华文句》的注疏有唐代湛然所撰《法华文句》记三十卷。此外,如宋代守伦之《法华经科注》十卷,元代徐行善之《科注》八卷,明代一如之《科注》七卷等,都是以《法华文句》为主而来注解《法华经》的。

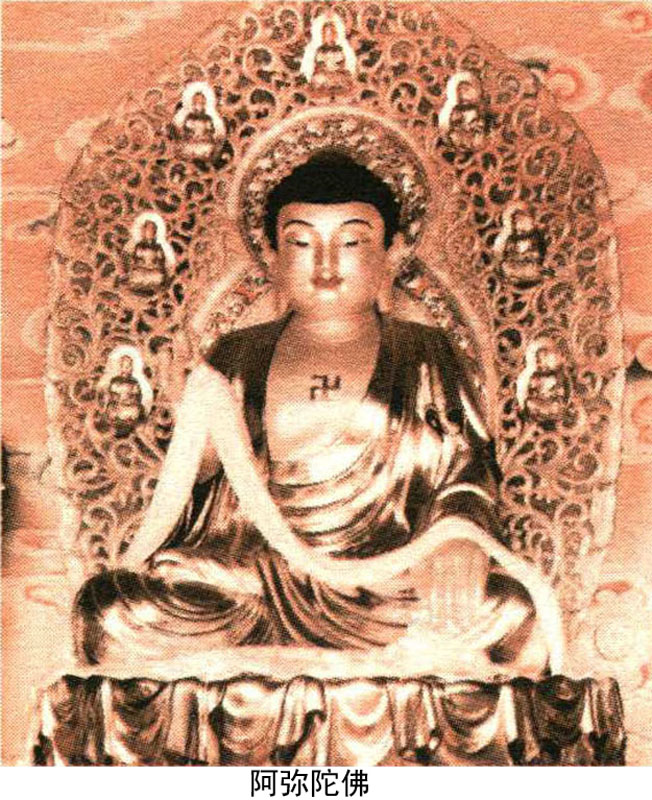

《阿弥陀经》:“净土三部经”之一

《阿弥陀经》,也被称为《小无量寿经》,简称《小经》,一般认为是在1—2世纪印度贵霜王朝时期已流行于犍陀罗地区。

《阿弥陀经》与《无量寿经》、《观无量寿经》合称为“净土三部经”。

《阿弥陀经》的汉译本最早为后秦的鸠摩罗什翻译,共一卷。它的异译本有南朝宋求那跋陀罗译《小无量寿经》一卷,现在已经失传;唐玄奘翻译的《称赞净土佛摄受经》一卷。

《阿弥陀经》的梵文本在9世纪由我国传入日本,近代由马克斯·缪勒与南条文雄在伦敦校勘印行,并于1894年译成英文,刊载于《东方圣书》第四十九卷。在日本,有南条文雄、荻原云来、推尾辨匡、河口慧海、寺木婉雅、高畑崇导等依据梵、汉、藏文译出的数种日译本,高烟崇导还把鸠摩罗什的汉译本于1979年译成英文。

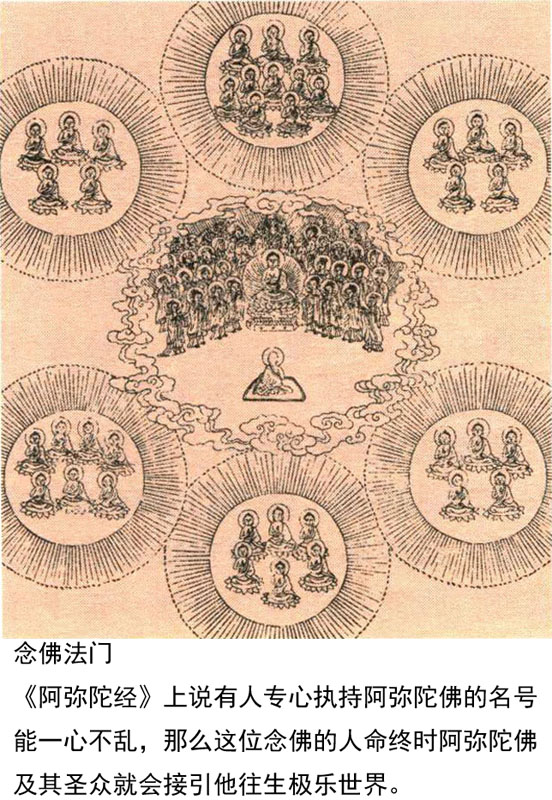

《阿弥陀经》内容如下:阿弥陀为净土宗信仰的佛名号,佛教说他是西方极乐世界的教主,能接引念佛人往生“西方净土”,故又称“接引佛”。

阿弥陀原为国王,后来捐弃王位,发心出家,名法藏比丘,对佛发四十八愿;行果圆满后,随愿所成,光明寿命,悉皆无量。

《阿弥陀经》主要叙述佛在祇树给孤独园对舍利弗等讲说西方极乐世界的无上庄严:那里美妙的场景简直就是世外桃源。在那里有七宝严饰的树林、楼阁,有八功德水池,诸色微妙的莲花,妙声自然的众鸟;众生但受诸乐无有众苦;要想进入西方极乐世界,就只要一心称念阿弥陀佛名号,死后即可往生该处等。

佛还告诉舍利弗说他这样称扬、赞叹阿弥陀佛的不可思议功德利益,十方诸佛都各自在他们的国土中,出广长舌相;赞叹劝信阿弥陀佛所说的话。并且还应当知道:他在此五浊恶世中成就无上正等正觉是很不容易的,现在把此最殊妙、最直捷了当的念佛法门教导众生,令一切众生即生了脱生死、直至成佛,是更加非常难得的。

因为此经的汉译文字仅2000字,容易背诵,加上它的修行方法简便,因此在我国流传甚广,影响颇大,成为净土宗信仰者每天必读的课本。尤其是到宋明以后,就成了寺院中每天必念的日课,净土宗也随此经的流传而影响日益扩大。

关于《阿弥陀经》注疏,现存我国的主要有隋代智*(左岂右页)的《阿弥陀经义记》一卷;唐朝慧净的《阿弥陀经义疏》一卷,窥基的《阿弥陀经义疏》一卷、《阿弥陀经通赞疏》三卷;宋代智圆的《阿弥陀经义疏》一卷,元照的《阿弥陀经义疏》一卷,戒度的《阿弥陀经义疏闻持记》三卷;元代性澄的《阿弥陀经句解》一卷;明朝大佑的《阿弥陀经略解》一卷,传灯的《阿弥陀经略解圆中钞》二卷,祩宏的《阿弥陀经疏钞》四卷,大慧的《阿弥陀经已诀》一卷,智旭的《阿弥陀经要解》一卷;清代徐槐廷的《阿弥陀经疏钞撷》一卷,净挺的《阿弥陀经舌相》一卷,续法的《阿弥陀经略注》一卷,彭际清的《阿弥陀经约论》一卷;近代有黄智海的《阿弥陀经白话解释》一卷等。

《无量寿经》:“净土三部经”之一

《无量寿经》又名《大无量寿经》,简称为《大经》、《双卷经》等,一般认为,它是在1—2世纪印度贵霜王朝时期,流行于犍陀罗地区的经卷,由三国魏康僧铠翻译。它与《阿弥陀经》、《观无量寿经》合称“净土三部经”。

相传,《无量寿经》共有汉译十二种,除康僧铠译本外,现存的异译本还有:东汉支娄迦谶译的《无量清净平等觉经》二卷;吴支谦译的《阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》二卷;唐菩提流支译的《无量寿如来会》(即《大宝积经》第五会)二卷;北宋法贤译的《大乘无量寿庄严经》三卷。《开元释教录》卷十四称:“此经前后经十一译,四本在藏、七本缺。”加上后出的法贤译本,即所谓“五存七缺”的十二种译本。

《无量寿经》的内容主要叙述释迦牟尼在王舍城耆阇崛山,为大比丘众12000人及普贤、慈氏等诸大菩萨说法。

释迦牟尼说,过去世自在王佛时,有国王出家为僧,号法藏,发四十八大愿,称:“十方众生,至心信乐,欲生我国,乃至十念,若不生者,不取正觉。”经过漫长时期,积聚无量德行,于是在十劫前成佛,号为“无量寿佛”,他的光明寿命最尊第一。他的国土可谓是安乐净土,无量功德庄严,国中声闻、菩萨无数,讲堂、精舍、宫殿、楼观、宝树、宝池等均以七宝严饰,百味饮食随意而至,自然演出万种伎乐,皆是法音。国人们都有相同的高明智慧,颜貌端庄,而且接受诸乐,没有众苦,皆能趋向佛之正道。至于往生者则有上辈、中辈、下辈之分。彼国菩萨都得到一生补处,即隔一生而成佛则以观世音、大势至为上首。最后释迦牟尼劝弥勒及诸天人等,备勤精进,不存怀疑,信心回向,便能在彼国七宝华中化生等内容。

《无量寿经》传到我国后,影响巨大。东晋青山竺法旷以“无量寿为净土之因”,“有从则讲,独处则诵”。然后有慧远在庐山设立白莲社,开始弘扬念佛法门。东魏昙鸾更作《往生论注》,弘扬此经,立难行、易行二道之说。此后,历代注家辈出,疏释不绝。

在日本,有日僧慧隐入唐求法,回国后即在皇宫中讲《无量寿经》。奈良时期,有三论宗智光专求净土,著有《龙树释论》。

法相宗善珠亦作书来解释此经。净土宗的开创者源空、净土真宗的创立者亲鸾更是专门依据此经,发挥他力易行的宗义。

19世纪中期,在尼泊尔当地发现此经的梵本。

马克斯·缪勒和南条文雄于1882年据以刊行,与《阿弥陀经》一起编为《佛说无量寿经梵文和译支那译五译对照》,然后又译为英文,收于1894年出版的《东方圣书》第四十九卷。

关于《无量寿经》的注疏,现存于我国的主要有隋代慧远《无量寿经义疏》二卷、吉藏《无量寿经义疏》一卷,清朝彭际清《无量寿经起信论》三卷等。

《观无量寿经》:“净土三部经”之一

《观无量寿经》简称为《观经》,它与《阿弥陀经》、《无量寿经》合称为“净土三部经”。

《观无量寿经》进一步发挥了《无量寿经》的净土思想,叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之邀请,在频婆娑罗官为信众讲述观想阿弥陀佛的身相和示现西方极乐净土,并说修三福、十六观为往生法。

《观无量寿经》的内容是讲佛陀在王舍城耆阇崛山中时,城中的太子阿阇世受恶友之教唆,将其父频婆娑罗王幽禁于七重室内,想要饿死父亲。然而,阿阇世的母亲韦提希夫人秘密用酥蜜等食物供给频婆娑罗王,所以他的父亲没饿死。阿阇世知道后非常生气,就想杀害他的母亲韦提希。后来经过大臣月光和耆婆的上谏而停止了恶行,但还是将他的母亲幽禁在深宫。此时,韦提希非常愁忧憔悴,遥向耆阇崛山,为佛作礼,祈求往生净土。佛观察后知其心念,就现身在宫中,示现西方极乐净土,并说三福十六观等往生净土之法。这时,韦提希闻后已经大悟而得无生忍。五百侍女亦发无上道心,愿生彼国。

《观无量寿经》中的“三福”是指世福、戒福、行福。

世福,就是要孝养父母,事奉师长,慈心不杀,修十善业。

戒福,就是要受持三归,具足众戒,不犯威仪。

行福,就是要发菩提心,深信因果,读诵大乘,劝进行者。此三者即为三世诸佛净业之正。

在《观无量寿经》中的“十六观”指日想观、水想观、地想观、宝树观、宝池观、宝楼观、华座观、像想观、阿弥陀佛观、观世音观、大势至观、普观、杂想观、上辈生想观、中辈生想观、下辈生想观。

如果能做到这十六观,当见阿弥陀佛极乐世界。其中以第九阿弥陀佛观最为重要,经题即依此而建立。

唐代善导认为此经以观佛三昧、念佛三昧为宗,又立上述十六观之前十三观为定善,后三观为九品之散善。又说,佛虽然广说定、散两门之益,然而佛意唯在专称弥陀佛号。

《观无量寿佛经疏》:专心念佛方能往生净土

《观无量寿佛经疏》是《观无量寿经》的注释书,也被称为《观经疏》、《证诚疏》或《四帖疏》,是由唐朝善导集编而成。

《观无量寿佛经疏》共四卷,此书由玄义分、序分义、定善义、散善义四部分所组成。

本疏认为“一切善恶凡夫得生者”皆可倚仗阿弥陀佛的“愿力”,往生极乐净土。而且,此疏把称名念佛作为“正业”,而把读经、礼拜、赞叹、观察作为“助业”,认为“一心专念弥陀名号,行住坐卧不问时节久近,念念不舍者”,死后均可往生净土。

《观无量寿佛经疏》的特点是:

1.辨《观无量寿经》的宗体不同。本疏则以观佛三昧与念佛三昧两义为宗,一心回愿往生净土为体,更以二藏二教,判此经属菩萨藏顿教。

2.显示往生的门路不同。即经中所说定、散二门,定是息虑凝心,散是去恶修善。倘能依这两行求愿往生,皆可以乘弥陀大愿为增上缘而生安乐净土。

3.净土的果体不同。众生所生的净土和所见的弥陀佛身,本书认为是报身报土,并主张凡夫身可以带业往生。

4.指出须要发三种心。即若有众生愿生净土者,发三种心即得往生:一为至诚心即真实心,二为深心即深信心,三为回向发愿心。

5.指出念佛的因缘有亲缘、近缘、增上缘三种。首先是以称佛名号为亲缘,其次是以佛影显现为近缘,最后是以命终往生为增上缘。

6.说明二类净业。一类是依据净土“三经一论”所说,为读诵、观察、礼拜、称名、赞叹五行。其中主要是称名行,即念佛名号,念念不舍而入正定,名为正业;其余读诵、观察等行,名为助业,这两种业叫做正行。

此外种种散善又成为一类,叫做杂行。

这两种净业是与经文十六观配合而说的,即正行与定善十三观相应,杂行与散善三辈观相应。

本疏奠定了净土宗的教理基础,而且在行持中倡导称名乃至读诵、赞叹等方式,使之大众化,从而完成了净土一宗的宗义,使它成为后来我国和日本佛教宗派中最为流行的一个教派。

《四分律行事钞》:南山律宗的重要典籍

《四分律行事钞》是佛教的戒律著作,全称为《四分律删繁补阙行事钞》,简称为《行事钞》,是我国佛教南山律宗的重要典籍。

唐武德九年(626年),道宣在终南山丰德寺撰成初稿。

《四分律行事钞》首先叙其宗旨,然后以十门提纲分别说明撰述义例,最后以三行统摄全书内容。

《四分律行事钞》的上卷十二篇属于摄僧统众的事,名为众行;中卷的四篇属于自修持犯的事,名为自行;下卷的十四篇通于僧众及个人,名为共行。故本书所诠释的,总归于依戒行十六事,成此三行,因此叫做行事。

全书的主要特点就是对《四分律》的内容进行删繁补阙,即删除过去一些注家繁广的情见,补充诸注家及《四分律》藏未解决的问题,旁征博引,并且采律学的说法来补充《四分律》,而又不伤害《四分律》的本意。

全书将《四分律》藏的二部戒和二十犍度的内容,以事类为提纲,归纳排列。

与其他注释书的体例完全不同的是,它仅以三卷的文字,言简意赅地统摄了六十卷《四分律》藏的事相行法,又收集许多其他三藏教典和我国撰述的有关文义,补充阙漏,纠正错失,发现并解决了前人未发现的问题。

本书撰成后即为当时的律匠所共同传诵,唐宋之际颇为盛行。

对《四分律行事钞》的注疏非常多,如见于慧显的《行事钞诸家记标目》所记载的就有六十二家。

《六祖坛经》:禅宗典籍

《六祖坛经》是我国佛教禅宗典籍,也称为《六祖大师法宝坛经》,简称为《坛经》。

《六祖坛经》是由禅宗六祖慧能述说,弟子法海集录而成。

《六祖坛经》的内容主要记载了慧能一生得法传宗的事迹和启导门徒的言教,内容丰富且文字通俗,是研究禅宗思想渊源的重要依据。

根据流通较广的金陵刻经处本,它的品目分为自序、般若、决疑、定慧、妙行、忏悔、机缘、顿渐、护法、付嘱等十品。

《坛经》的中心思想是“见性成佛”,即所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。性,指众生本具有成佛可能性,即“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”及“人虽有南北,佛性本无南北”,这一思想与《涅槃经》“一切众生悉有佛性”之说一脉相承。

《坛经》认为禅者修禅的实践方法是“无念为宗,无相为体,无住为本”。

“无念”,是“于诸境上心不染”。

“无相为体”,是“于相而离相”,以把握诸法的体性。

“无住为本”,是“于诸法上念念不住”,不被牵挂和受到束缚。

《坛经》主张“顿悟”说,认为“不悟即佛是众生,一念悟时众生是佛”,“万法尽在自心中,顿见真如本性”。

《坛经》强调“法即无顿渐,迷悟有迟疾”,“迷闻经累劫,悟在刹那间”,指出“法即一种,见有迟疾”,“法无顿渐,人有利钝”。

《坛经》还发挥了唯心净土思想。它认为“东方人造罪念佛求生西方,西方人造罪念佛求生何国?凡愚不了自性,不识身中净土,愿东愿西,悟人在处一般”。又说:“心地但无不善,西方去此不遥;若怀不善之心,念佛往生难到。”

《坛经》同时主张“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角”,指出“若欲修行,在家亦得,不由在寺。在家能行,如东方人心善;在寺不修,如西方人心恶”。

在我国佛教著作尊称为“经”的,仅此一部。

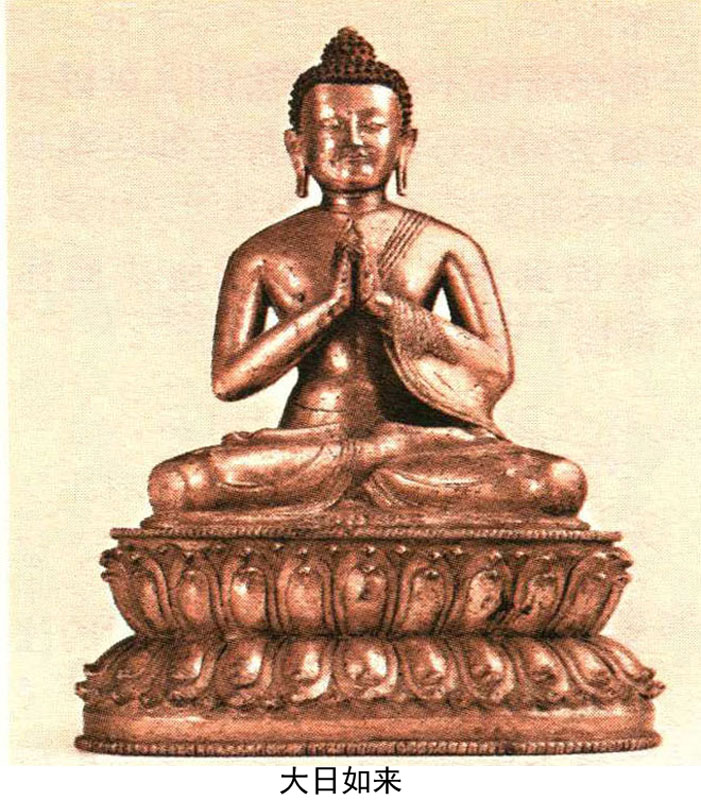

《大日经》:密宗根本经典之一

《大日经》是密宗胎藏界的根本大经,与《金刚顶经》同为日本东台两密所依据的圣典,即我国密教与日本真言宗之最主要圣典。

该经全称为《大毗卢遮那成佛神变加持经》,也称为《毗卢遮那成佛经》,由唐代善无畏等人翻译。

大毗卢遮那,意思为“大日”。

据佛教传说,《大日经》是大日如来在金刚法界宫为金刚手秘密主等所说,原有广本十万颂,是龙猛菩萨进入南天竺铁塔,亲承金刚萨*(左土右垂)的传授后诵出。龙猛又撮取十万颂本要义,编成略本三千余颂。

《大日经》主要在开示一切众生本有净菩提心所持无尽庄严藏的本有本觉曼荼罗,并宣说能悟入此本有净菩提心的三密方便,所说之核心主旨为“菩提心为因,大悲为根,方便为究竟”的三句法门。又说菩提即是如实知自心,众生自心即一切智,必须如实观察,了了证知。

全书七卷,共分三十六品,前六卷的三十一品为全经的主体,开示大悲胎藏曼荼罗,后一卷五品则揭示供养法。

《大日经》的第一卷主要讲述密教的基本教义,第二卷至第六卷则为密教的各种仪轨、行法等,第七卷主要为供养念诵三昧耶法门,即供养方式、方法。

全经于所说诸曼荼罗,即在坛场中,特以大悲胎藏生曼荼罗为正式灌顶曼荼罗,所传密教胎藏部大法即从此出。

它开示一切众生本有的净菩提心所持无尽庄严藏的本有本觉的曼荼罗,并宣称能悟入这本有净菩提心的身、语、心三密方便。

此经所说不出三句法门,更以菩提即是如实知自心,众生自心即一切智,须要如实观察、了了证知。

从因到果,皆是以无所住而住其心,阐扬了说理平等的法门。

《大日经疏》:完备密宗教理

《大日经疏》是《大日经》的注释书,并且有《本疏》、《大疏》、《无畏疏》等不同的称谓。这本书是由唐代一行撰写,通行本为20卷,异本多种,卷数各不相同。

崔牧在《大日经序》中说,一行在帮助善无畏翻译完毕《大日经》后,“重请三藏和尚敷畅厥义,随录撰为记释十四卷”。一行临终时,又命弟子智俨、温古等改治疏文,更名《大日经义释》。

《大日经疏》是一行的重要著作。由于他善于解释经文,并且能够阐明教相和事相,对早期密宗理论的体系解释有许多发挥。

一行将《大日经》视为统领一切佛教的经典,认为该经的第一品和第二品贯串了全经的主题,其余各品都是第一、第二品的演绎和引申。

《大日经疏》详细解释了善无畏所传的曼荼罗,即世称胎藏曼荼罗。

全疏二十卷中,从第一卷到第三卷上半部分,主要解释本经的《住心品》,谓之口疏,它是统论全经大意,为初学者所讲说的教相;从第三卷的下半部分一直到结尾,都是阐释本经的《具缘品》至《嘱累品》,谓之奥疏,专门解释事相,但对未灌顶者不予传授。

《大日经疏》对我国密宗的贡献,除了详解经中“文有隐伏,前后相明,事理互陈”各点,还保存了善无畏所传的图位。

《大日经疏》除了注明许多事相的作法与意义外,还大力发扬了大乘佛教世间、出世间不二的精神,使密宗教理更趋完备。

关于《大日经疏》的注释,我国不多见,日本则甚多,主要有空海、信坚、圆仁、信日、觉阿、观贤、济暹、杲宝、赖瑜、宥快、信证、道范、宥详、宥范等人的多种著作。

《中论》:三论宗经典之一

《中论》又被称为《中观论》或《正观论》,它与《十二门论》、《百论》合称三论宗据以立宗的“三论”。

《中论》是由古印度龙树所著,青目注释而成,后秦鸠摩罗什翻译,共四卷。

《中论》是印度中观派对部派小乘佛教及其他学派进行破斥而显示自宗的论战性著作。此论的主要内容是阐发“八不缘起”和“实相涅槃”,以及诸法皆“空”义理的大乘中观学说。卷首的“八不偈”和《观四谛品》的“三是偈”是全书中心思想的概括。

八不偈,即“不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不去”,批判了在缘起法上的种种“谬论”,指出单纯执著生灭、常断、一异、来去等,是不正确的“戏论”。而且,应该超出戏论、消灭戏论,得出对现象实在的认识,即实相。

三是偈,即“众因缘生法,我说即是空,亦为是假名,亦中中道义”,则是对“中观”所下的定义。认为真正的缘起法,是既要看到无自性即空,又要看到假名即有,假名与空相互联系,即是“中观”。

本论在《观涅槃品》中还讲到“世间”与“涅粲”在实相上的统一,所谓“涅槃与此间,无有少分别”。

《中论》的思想对后来大乘佛学的发展有很大影响。如在印度,此论经过几代传承,形成与瑜伽行派相对立的一大学派——中观派。

最早弘传此论的,有以佛护、清辨为代表的八大家,他们竞相注疏,进一步发挥《中论》思想,并正式建立了中观学派,而清辨之学则成为中观自续派。

后来又有月称,秉承佛护之说为《中论》作注释,别名为《明句论》,并撰有中观通论性质的《入中论》,进一步发展了中观学说,成为中观应成派。

在我国,僧肇弘传此论,据此论义撰写了《不真空论》等多篇论文。

吉藏撰《中观论疏》,进一步发挥此论的思想,并将此论和《百论》、《十二门论》一起作为依据,正式创立了三论宗。

此论在我国西藏地区也很流行,佛护著《根本中论注》有藏译本。宗喀巴曾撰《中论广释》,系统地阐述对中观论思想的根本见解。

《十二门论》:三论宗经典之一

《十二门论》是三论宗要典之一,共一卷。

此论相传为龙树所著,鸠摩罗什在弘始十一年(409年)将其译出,并收在《大正藏》第三十册。

《十二门论》共分为十二门(章)来解释大乘空观,为龙树主要著作《中论》的纲要书。

本书是由二十六首偈颂与释文组成,但其中有二颂引用了《七十空性论》,十七颂是引用了《中论》,其他的偈颂则近似于《中论》的偈颂。

本文可分为三部分:从“今当略解摩诃衍义”起到“当以十二门入于空义”止为序分,第一门至第十二门为正宗分,最后归结“是故当知一切法无生毕竟空寂故”为结分。

而依正宗分所摄之义,又可分为三品:

1.性空品:约通义言之,此十二门皆明空义,原无阶位可别。若约别义而言,观因缘至观缘之三门,专明一切因缘法无实自体性,故空。以明性空为明空义之本要,所以此三门则正明本要之义,故从胜以立名,标之以性空品。

2.无相品:性空之理虽明,而幻有之相宛然。是此面见其空,而他面则见其有。有空皆相,故应次之以观相。从观相至观因果等六门,皆观相为无相,故可标之为无相品。

3.无作品:已观无相矣,所观之境了不可得。然能观之智犹未与之俱寂,则仍有功用、有希望、有造作。故应明智用之空,而次之以观作者。观作者至观生之三门,专明一者之无,故标之为无作品。

《百论》:三论宗经典之一

《百论》是三论宗经典之一,共二卷,由印度的提婆写于3世纪初,婆薮开士进行注释,鸠摩罗什在弘始六年(404年)将其译出,它被收于大正藏第三十册。

《百论》的内容继承龙树“中论”的说法,以大乘佛教之空、无我等义理破斥数论、胜论等外道之执见,如胜论派谓诸法为一又为异,数论派谓因果为一而因中有果等。

为何题名为“百论”,主要是因为每品有五偈,二十品则成为百偈。而且,因为提婆另著有《四百论》,它的大纲与本书一致,故或谓本书为《四百论》之纲要书,或谓《四百论》根据本书演绎而成。

《百论》的主题是破斥古代印度佛教以外的其他哲学流派,其方式是“唯破不立”,设一个论题,加以批驳;再设一个论题,再批驳。

通过“外曰”,即代表外论异说,和“内曰”,即代表提婆的观点,对论辩难,铺成一品。

全书内容包括十品:舍罪福品、破神品、破一品、破异品、破情品、破尘品、破因中有果品、破因中无果品、破常品、破空品等十品。这十品的开头均有五偈,而且在各自偈文的后面,都附有提婆所作的短文,以及婆薮开士随文所作的注释。

根据僧肇的《百论序》所记载,汉译本仅译出了原典前半部十品,而后半部的十品则未译出。

本书在我国,与《中论》、《十二门论》并称为“三论”,为三论宗的根本圣典。

《百论》在印度佛教发展过程中曾起过重要作用,它广破异家学说,维护了佛教的地位。

三论学者尊奉此论,不仅吸取论中的破有破无,主“毕竟空”的思想,而且广泛运用其中推理论证的逻辑方法,批驳当时的成实师、地论师、摄论师等,遵循提婆“唯破不立”的思想原则。

《百论》也影响到禅宗。禅僧主张随机施化,无所执著,就有提婆思想的意味。

《成唯识论》:实无外境,唯有内识

《成唯识论》是佛教论书,又名为《净唯识论》,简称《唯识论》。

它是玄奘糅译印度亲胜、火辨、难陀、德慧、安慧、净月、护法、胜友、胜子、智月等十大论师分别对《唯识三十颂》所作的注释而成,共十卷。

传说,当玄奘在印度留学时,曾经广泛收集十家的注释,即每家各十卷,并独得玄鉴居士珍藏的护法注释的传本。回国后,原本要将十家注释全文分别译出,但是后来采纳窥基的建议,改以护法注本为主,糅译十家学说,由窥基笔受,集成一部《成唯识论》。

由于此论是玄奘糅合十家之说,又经过了精心剪裁组织,所以各家原说很难分辨。窥基所作的疏释,以护法之说为正义,所以释文所引《唯识三十颂》颂文,可能有采用护法一系所用的本子,个别地方与现存梵文、藏文本颇有出入。

本文解释《唯识三十颂》的三段区分,相传是按照《华严经·求法品》的相、性、位来分的,也是护法释论的原式。沈玄明在《成唯识论后序》说:“糅兹十释四千五百颂,汇聚群分,各遵其本,合为一部,勒成十卷。”“文同义异,若一师之制焉。”

汉译本行世后,影响甚大,成为法相宗所依据的重要论书之一。

《成唯识论》论证三界的本源是阿赖耶识,都是“唯识所变”,“实无外境,唯有内识”。全论按相、性、位分为三大部分:

1.明唯识相,即解释《唯识三十颂》一至二十四颂。首先解释破除异教和小乘的实我实法之执,其次解释能变识相和所变识相。能变识相即初能变阿赖耶识相、次能变末那识相、复能变六识,即眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识之相。所变识相即三类能变现的见分、相分等。然后又解释了种子、现行、诸业习气等相,以明生死相续之理。最后,解释三性、三无性等相,以明一切唯识。

2.明唯识性,即解释第二十五颂。阐明具备胜义谛的真如,指出诸法实相由远离遍计所执的实我实法所显,于一切位常如其性,名为真如,亦即“唯识”的实性。

3.明唯识位,即解释第二十六至三十颂。为辨别有能力悟入唯识相、唯识性的人,在悟入过程中经历的阶段及渐次悟入的方便,依据践行所证次第分为资粮、加行、通达、修习和究竟五位等。

关于《成唯识论》的注疏,有圆测《成唯识论疏》十卷,普光《成唯识论钞》八卷,慧观《成唯识论疏》四卷,玄范《成唯识论疏》十卷,义寂《成唯识论未详决》三卷,这些与窥基的《成唯识论述记》合称“六家”。

经录

经录,佛教经籍的目录,被称为众经录、内典录、释教录、法宝录等。

经录的起源非常早,佛教传入我国后,对佛教经典的翻译随之兴起,其后的译籍逐渐丰富,部帙增多。一些弘道之士为了综理存佚,研核异同,因此开始了对经录的创制,并以“别真伪,记古今,标卷部之多少”为目标,纲举目张,让佛教典籍有史可考。

历代经录的制作,按照其发展的历史可以分为四个时期:第一是两晋时代,为经录创始时期;第二是南北朝时代,为经录组织渐备时期;第三是隋、唐时代,为经录大成时期;第四是从宋至清代,为经录变化时期。

浮屠

浮屠也被称为浮图、休屠,浮屠,也是佛陀称谓的其他翻译。

佛教是佛陀所创造,古人因此称佛教徒为浮屠,佛教为浮屠道,后世称佛塔为浮屠。

浮屠祠是指祭祀佛陀的祠宇,是我国早期的佛寺。我国最古老的浮屠祠,据传为东汉末年笮融在徐州所建成,里面供有外表涂金的铜造佛像,它是我国最古的金铜像。另外,楚王英及东汉桓帝时所建造的浮屠祠所供奉的则为佛的画像。后赵建武四年(338年)则铸造了现存最古的金铜佛。

牟子

牟子姓牟,名融,东汉末苍梧郡人。

牟子初学经传诸子时,认为神仙方面的书都是荒诞而且虚构的。东汉灵帝驾崩后,天下扰乱,牟子就与母亲避难在交趾。当他二十六岁时才回到苍梧。后因为母亲去世,就志归佛道,兼而研究老子、五经,当时的人对于他颇多非议,牟子于是作《理惑论》一书进行答辩,书中广引老子与儒家经书,论证佛、道、儒观点一致,而推美释氏。

“牟子”也是书名,即《牟子理惑论》的略称。

明

明即灼照透视,意思指能破除愚痴之暗昧,从而达到悟达真理的神圣智慧。因为明能除去暗,所以以慧为自性;又由于明与无明相对,所以以无痴的善根为自性。

根据原始佛教经典的《三转法轮经》记载,如果修八圣道,解四谛理,就能成就眼、智、明、觉,即得趣进入涅槃。

明,另一方面又指知识、学问之意。在印度,各种学艺都可分为声明、因明等五明。此外,真言等也都具有除痴暗、拂障难的力量,所以也称为明。根据《大毗婆沙论》卷二记载,世间有支明、事明、兽明、孔雀明、咒龙蛇明、火明、水明、迷乱明等诸多咒论。

异相

异相有三种说法,第一种说法认为它是四相之一,俱舍七十五法之一,唯识百法之一。异的意思是衰变,即令一切有为诸法变易衰败之法。此法为非色非心,为不相应的行蕴所摄。

第二种说法认为它是“一相”的对称。一切法的自性有差别,并非唯一元的意思。一切法异则是外道毗世师论师之说。中论“八不”中的“非异”,即为破斥此说。

第三种说法认为它是六相之一,为“同相”的对称。异是差别、差异之义,指一切诸法各各相异之状态。例如瓦、石、柱、椽、梁等形状各异,为异相。但是,瓦、石、柱、椽、梁等和合而成屋舍,乃是合力而不相背,故称为同相。

感应

感是感召,应是应现,也即是说我对佛菩萨有什么要求,如果心意至诚,就可以感召佛菩萨来应现,以满足我的愿望。

众生都有善根感动的机缘,佛应其机缘而来,所以被称为感应。感是属于众生的,而应则是属于佛。

感应是十妙之一。众生感佛菩萨灵的应而获取善根发动则被称为机,应此机而垂现佛菩萨的利益被称为应。

音义

音义是训文字之音而注释其含义,也是解释文字形态、发音和语义的典籍。

我国以前就有一般史书、经书的音义典籍,如在佛典中有刘宋慧睿的《十四音训叙》、北齐道慧的《一切经音》。遗憾的是,这两本书都已经丢失。

一直到唐代,才有玄应的《一切经音义》25卷、慧苑的《新译华严经音义》2卷、慧琳的《一切经音义》100卷、希麟的《续一切经音义》10卷等。

北宋时期,处观的《绍兴重雕大藏音》三卷就以汉字部首排列,是一种字典体裁式的音义著作。

无尽缘起

无尽缘起又称为法界缘起。

所谓一切事物,都互相为缘,互相起法,它是四种缘起之一。

无尽缘起在《华严经》中,就是所说的缘起之法门也。

一切之法,互相为缘,互相起法也。

缘一法而起万法,缘万法而起一法,重重缘起,而缘起的含义无穷无尽,因此称为无尽缘起,而且万法相即相入,无碍自在。

“华严三圣”

“华严三圣”是指《华严经》中所指的华藏世界中的三位圣者。

第一位圣者:毗卢遮那佛,毗卢遮那的意思是遍一切处。所谓佛的烦恼体净,众德都具备,身土相称,能够遍一切处,能为色相所作依止,具有无边际的真实功德,是一切法的平等实性。根据这个自性,又称为法身。

第二位圣者:普贤菩萨,因为它居于伏道之项,体性周遍,故称为普;断道之后,以极圣相邻,故称为贤。

第三位圣者:文殊师利菩萨,文殊师利的意思为妙德。因为他能明见佛性,拥有法身、般若、解脱三德,不可思议,故称妙德。

摩诃庵和摩诃梵

摩诃庵是过去北平(北京)名刹之一,位于阜城门外的八里庄。

明代嘉靖二十五年(1546年),赵政建立此庵,当时此庵并不大,却非常洁净,前后多有松桧,四周围各有高台叠石。如果纵目远眺,则川原如绣,西山苍翠,在庵东偏院的金刚殿上置有明人重临之三十二体金刚石刻。

摩诃梵即以梵呗诵唱含有“摩诃般若波罗蜜”文句之偈。禅林中,在楞严会行道结束后,楞严头或者维那举会唱“十方三世一切佛,诸尊菩萨摩诃萨,摩诃般若波罗蜜”的内容,大众也随之合唱,称为“摩诃梵”。

“天台九祖”

“天台九祖”是指天台宗的第一祖龙树菩萨、第二祖北齐慧文、第三祖南岳慧思、第四祖天台智*(左岂右页)、第五祖章安灌顶、第六祖法华智威、第七祖天宫慧威、第八祖左溪玄朗、第九祖荆溪湛然。

龙树菩萨虽然生于印度,然而北齐的慧文根据他的中观论而证明了一心三观之妙旨,所以天台宗奉龙树菩萨为天台第一祖。

净土变相

净土变相,又称净土变、净土图。它是指描绘净土佛菩萨、圣众及种种庄严施设等物,呈现出净土景象的图像或雕刻。它与“地狱变相”相对。

“变”有二种含义:动的含义,图画不动而画极乐的种种动相,因此称为“变相”;变相的含义,描绘净土种种之相而令其变成现实。

净土变相是随净土信仰的流行而产生的。后来,随着药师、观音、弥勒等信仰的传播、盛行,出现了不少种类的净土变。变相的种类可分为:

1.卢合那净土变,即以卢舍那佛为中心的莲华藏世界。

2.灵山净土变,乃是释尊在灵鹫山,即耆阇崛山的法华说法图。

3.药师净土变,是东方净琉璃世界的描绘。

4.弥勒净土变,描绘即将成为佛的兜率天宫。

律师

律师,又作为持律师、律者,是专门研究、解释、读诵律之人。北魏慧光,唐朝法砺、道宣、怀素等人皆称为律师。他们以娴熟《四分律》而著称,后来则指通达律之人而言,与经师、论师、法师、禅师等相对应。

根据《宝云经》卷五记载,菩萨以十法得名为律师,即“善解毗尼所起因缘、善解毗尼甚深之处、善解毗尼微细之事、善解毗尼此事得彼事不得、善解毗尼性重戒、善解毗尼制重戒、善解毗尼制起因缘、善解声闻毗尼、善解辟支佛毗尼、善解菩萨毗尼。”

律师在日本为僧纲之一,与僧正、僧都合称“三纲”,它是统领僧尼的官职,分为大、中、小三个阶位,后来被废除,设立“权律师”。

大日如来

大日如来是密教供奉的本尊与最上根本佛。共有三种含义:

1.除暗遍明义,所谓如来的智慧好像日光一样能够遍照一切处,作大照明,而且没有内外、昼夜之别。

2.众务成办义,所谓如来日光遍照法界,能够平等地去开发无量众生的善根,乃至成就入世、出世间种种的殊胜事业。

3.光无生灭义,所谓佛心之日虽然被无明所覆障,但并没有所减少:究竟如法实相三昧圆明,而无所增。

大日如来是一切诸佛菩萨所出的本原及所归之果体;其身、口、意、业遍虚空,演说如来之三密门金刚一乘甚深教。

现存的大日如来像,不论是绘画还是雕刻,均为坐像,没有立像或倚扶之像,而且雕刻材料几乎仅限为木材,这是根据此佛的性质而定。

《百丈清规》

禅宗六祖慧能三世徒弟百丈怀海制定的清规。

清规是我国禅宗寺院(丛林)组织的规范和寺僧日常行事的规则,也是8世纪以来禅林创行的僧制,是我国禅宗脱离律寺,维持教团生活的主要规范。

《百丈清规》分上、下两卷,共有九章。卷上分别有有祝厘章、报恩章、报本章、尊祖章、住持章。卷下有两序章、大众章、节腊章、法器章,

《百丈清规》最可贵的地方在于寺院经济制度方面规定:僧众应饮食随宜,务于勤俭,全体僧人均须参加劳动,“上下均力”,“一日不作,一日不食”。在佛教发源地印度,和尚仍多以乞食为生。

论

“论”有三种解释。

第一种解释即为论藏的略称,是三藏之一,汉音译为阿毗达摩、阿毗昙、毗昙,中文意思为对法。

论即明示教法的意思,将经典所说的要义加以分别、整理,或解说。例如《大智度论》即为解释大品般若经而成。

第二种解释是指论议、论义,即借助往复的问答以显扬教义。

根据《瑜伽师地论》卷十五记载,有六种论:①言论,指言语之论议。②尚论,指尊重之论议。③诤论,指发忿之论议。④毁谤论,指恶口之论议。⑤顺正论,指顺正确论理之论议。⑥教导论,为教导众人之论议。

第三种解释为印度婆罗门的学问书。

![]()