当佛教传到国外时,经历了从误解到接受,从排斥到皈依的过程。

数千年的佛教经典代代流传,用无数的人文精华得以彰显它的荣耀与辉煌。

普度众生与自我解脱,在不同的国家,不同的民族乃至不同的个体中都有不同的诠释。

欣赏外国佛教典籍,从中找到融合不同文化特色的佛教,将其发挥,让身心从此变得更加愉悦。

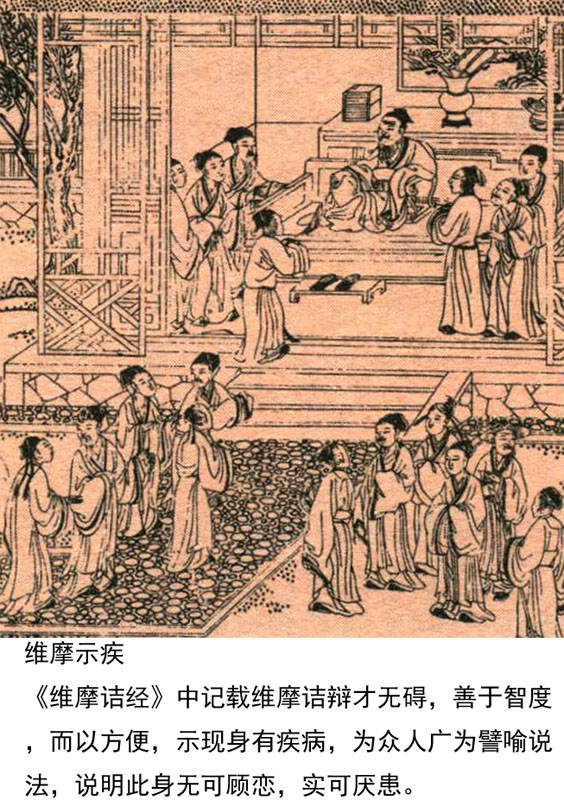

《维摩经》:如何通达佛道

《维摩经》全称为《维摩诘所说经》,一称《不可思议解脱经》,又称为《维摩诘经》。

《维摩经》成立的年代大概在1—2世纪,是印度大乘佛教时期出现的经典。它在印度颇为流行,但是梵本大部已散佚,只有一些片断。

它是由后秦的鸠摩罗什译注的,共三卷,计十四品。

《维摩经》叙述毗耶离或称吠舍离城居士维摩诘,十分富有,深通大乘佛法。通过他与文殊师利等人共论佛法,阐扬大乘般若性空的思想。

《维摩经》的义旨是“弹偏斥小”、“叹大褒圆”,批判一般佛弟子等所行和悟境的片面性,斥责歪曲佛道的绝对境界。

它认为“菩萨行于非道,是为通达佛道”,虽“示有资生,而恒观无常,实无所贪;示有妻妾采女,而常远离五欲污泥”,此即“通达佛道”的真正“菩萨行”。又把“无言无说”、“无有文字语言”,排除一切是非善恶等差别境界,作为不二法门的极致。

僧肇在《维摩诘所说经注序》中称:“此经所明,统万行则以权智为主,树德本则以六度为根,济蒙惑则以慈悲为首,语宗极则以不二为门。”因此,认为此经是“不思议之本”。

《维摩经》用寓于象征意义的谈话形式,显示出大乘性空思想的极意,为同类佛经中艺术感染力较强的作品。后世把《维摩经》作为在家佛教的重要经典,而维摩诘也被看成是在家佛教理想的体现者。

《维摩经》的主要注疏有东晋僧肇的《维摩诘所说经注》10卷;隋朝慧远的《维摩经义记》8卷,智*(左岂右页)的《维摩经玄疏》6卷、《维摩经文疏》28卷,吉藏的《维摩经玄论》8卷、《维摩经义疏》6卷;唐代湛然的《维摩经略疏》10卷,窥基的《说无垢称经赞》6卷等。日本,圣德太子曾经撰述《维摩经义疏》。

《发智论》:八蕴四十四品

《发智论》全称为《阿毗达磨发智论》,共20卷,由古印度的迦多延尼子所著,唐玄奘翻译。

唐代玄奘在显庆二年(657年)于长安大内顺贤阁开始翻译,显庆五年于玉华寺翻译完毕。因为,此论是说一切有部的根本论书,也称说一切有部发智论,并且与六足论相对,又称为《发智身论》。

它在《大智度论》中称《发智经》,在《婆薮槃豆传》中称《发慧论》。它的异译本有前秦僧伽提婆和竺佛念共译的《阿毗达磨八犍度论》30卷,这两种译本在记述形式和名相概念等方面均有所不同。

《发智论》将经中所有的要义,用种种阿毗达磨形式加以解释,有释义的,有分别法门的,有抉择性相的,也有破除异说的,在各种阿毗达磨中最为详细。

《发智论》分为八蕴,即杂蕴、结蕴、智蕴、业蕴、大种蕴、根蕴、定蕴、见蕴和四十四纳息,全面阐述了说一切有部的基本观点,兼论当时部派佛教之间争论的各类问题。

《发智论》和说一切有部其他重要论书一样,主张三世实有,法体恒有,人空法有,既反对上座部的种种论点,也批评大众部关于过未无体等等说法。

《发智论》在古印度部派佛教时期有一定影响。后来的《大毗婆沙论》一书,就是根据此论的分类,对八蕴所作的详细论释。

此论成书年代,历来说法不一。《婆薮槃豆传》说是佛灭后五百年在罽宾国撰集,《大唐西域记》卷四则说为佛灭后三百年在北印度至那仆底国答秣苏伐那寺所著述。

《成实论》:人法二空

《成实论》是佛教论书,由古代印度诃梨跋摩所著,由后秦鸠摩罗什翻译。所谓成实,即成就四谛之意,它是为反对小乘说一切有部“诸法实有”理论,提倡“人法二空”,弘扬苦、集、灭、道四谛之理。

相传诃梨跋摩为说一切有部著名论师鸠摩罗多的弟子,起初相信其师学说,后来觉得这些没有根本摆脱《大毗婆沙论》的束缚,而且拘泥于名相,显得烦琐支离,于是自己苦苦研究三藏,以探得教说的本源。后来诃梨跋摩来到华氏城,随多闻部学习,接触到大乘思想,又泛览九经,评量五部,旁究异说,考核诸论,因而著作此论。

当《成实论》被翻译出后,鸠摩罗什的弟子昙影见其结构松散,篇章不分,大段难明,于是就按照文义,将它区分为五聚,计202品。

序说为“发聚”,主要是泛论佛法僧三宝、造论缘由、论门种类、四谛大要及对各家十种重要异说的批判等。

其余四聚为本论,详说四谛之义。其中“苦谛聚”论说色论、识论、想论、受论、行论等五阴之事;“集谛聚”于业论中详述善恶诸业,在烦恼论中,详论断惑之事;“灭谛聚”详说断灭假名心、实法心、空心等“三心”;“道谛聚”以八正道为道谛法,分别正定、正智等。

《成实论》的主要特点是针对说一切有部“我空法有”之说,提出“人法二空”的思想。认为法无实体,只有假名,就连四大及其构成的色法也都是假名。因而此论主张不仅要破除人我,灭“假名心”,而且一律要破除假法、实法,这就是法无我,“灭法心”。甚至,最后连剩下的空心也要破,即“灭空心”。

《成实论》已经超出说一切有部之说,接近于大乘的“空亦复空”的思想。但是,它仅将最后的灭空心分为两种,即证涅槃和入灭尽定,说明这个学说尚未摆脱小乘的局限,与大乘所主张的“地住涅槃说”相差甚远。

《成实论》的“三心说”是后来大乘瑜伽行派“三性说”的渊源。

在我国,自后秦弘始十四年(412年)鸠摩罗什翻译出后,其门下弟子就争相研习,竞作注疏。寿春弘传此论,门下逾千人,其后形成寿春系,流行于南方。僧嵩则至彭城,既传“三论”,即《中论》、《十二门论》、《百论》,也弘扬《成实论》,经其弟子僧渊等几代的弘传,形成彭城系,流行于北方。

到了梁代,对《成实论》的研究更盛。智藏、僧旻、法云被称为“梁代三大家”。由于他们常融会《成实论》宣讲大乘思想,也称为“成论大乘师”。

《瑜伽师地论》:十七地瑜伽禅观境界

《瑜伽师地论》是佛教论书,简称为《瑜伽论》,相传为弥勒口述,无著记录。

瑜伽师地,意即瑜伽师修行所历的境界,即十七地,所以也称为《十七地论》,为印度大乘佛教瑜伽行派和我国法相宗的根本论书。

《瑜伽师地论》的中心内容是论释眼、耳、鼻、舌、身、意六识的性质及其所依客观对象是人们根本心识——阿赖耶识所假现的现象;禅观渐次发展过程中的精神境界以及修行瑜伽禅观的各种果位。

《瑜伽师地论》以分析名相有无开始,最后加以排斥,从而使人悟入中道。

全书共分为五部分:

1.本地分,即第一卷到第五十卷。主要将瑜伽禅观境界或阶段分为十七地,即五识身相应地、意地、有寻有伺地、无寻唯伺地、无寻无伺地、三摩、多地、非三摩咽多地、有心地、无心地、闻所成地、思所成地、修所成地、声闻地、独觉地、菩萨地、有余依地、无余依地。

2.摄决择分,即第五十卷至第八十卷。主要论述十七地的深隐含义。

3.摄释分,即第八十一卷至第八十二卷。主要阐释十七地的有关诸经,特别是《阿含经》的说法和仪则。并且起初明说法应知的五分,次明解经的六义。

4.摄异门分,即第八十三卷至第八十四卷。主要解释十七地有关诸经,特别是《阿含经》所有诸法的名义和差别。

5.摄事分,即第八十五卷至第一百卷,主要阐释十七地有关三藏,特别是《杂阿含经》等众多要义。初明契经事,次明调伏事,后明本母事。

五分中以本地分为重点,后四分主要是解释其中的义理。

《瑜伽师地论》的注疏有:一种最古老的印度注释,为最胜子等撰,有汉、藏两种译本;汉语翻译的《瑜伽师地论释》一卷,简称为《瑜伽论释》,由唐代玄奘译。

《瑜伽师地论》现存藏语译本有《菩萨地释》,德光撰写,由燃灯吉祥智、戒胜共同翻译;《菩萨戒品释》,德光撰,由慧铠、智军共同翻译;《菩萨戒品广释》,胜子撰,由慧铠、智军共同翻译;《菩萨地释》,海云撰,由寂贤、戒胜共同翻译。

《摄大乘论》:集中阐述瑜伽行派学说

《摄大乘论》是佛教大乘瑜伽行派的基本论书,简称为《摄论》,由印度无著撰。

它的梵文原本已经失传,我国先后有三种汉译本,即北魏佛陀扇多译,二卷;陈真谛译,三卷;唐玄奘译,三卷。此外,还有藏译一种。玄奘译本与藏译本十分接近,但是影响大、流行广的是真谛和玄奘的译本。

《摄论》与印度《大乘阿毗达磨经》的关系极为密切,但未传入我国。

根据玄奘的《摄论》的译本称,此论是解释此经中的《摄大乘品》的内容,但佛陀扇多、真谛和藏译都说《摄论》是解释全经的。

《摄论》比较集中地阐述了瑜伽行派的学说,其中尤以对成立唯识的理由、三性说以及阿赖耶识等问题,作了比较细致的论述,并强调它和小乘佛教以及其他大乘学派的不同,从而奠定了大乘瑜伽行派的理论基础。

依据真谛译本,具体内容是:

1.依止胜相品,内部分为众名、相、引证、差别四品,阐述阿赖耶识为宇宙万有的本源。

2.应知胜相品,着重解释三性。

3.应知入胜相品,强调多闻,熏习相续,增植善根,以便悟入胜相。

4.入因果胜相品,论述六波罗蜜。

5.入因果修差别性相品,论述十种菩萨地,即菩萨修行的十种阶位。

6.依戒学胜相品,论述三种戒。

7.依心学胜相品,论述依心学六种差别。

8.依慧学胜相品,论述无分别智差别及应离五种相。

9.学果寂来胜相品,论述六转依。

10.智差别胜相品,论述佛的自性、受用、变化三身。

《摄论》写出之后,就在印度受到重视。世亲和无性曾经先后撰写《摄大乘论释》用来发挥《摄论》的思想。

我国自真谛译出此论及世亲的《摄大乘论释》12卷后,研习者日多,传播益广。

真谛去世后,门下虽然分居异地,但仍传承其遗教,传播《摄论》。例如法泰初讲《摄论》于建康,即今江苏南京;门下靖嵩弘扬于彭城,即今江苏徐州;曹毗专讲于江都,即今江苏扬州;道尼传论于九江,入隋,又讲学于长安,传承颇盛;僧宗、慧旷宣讲于庐山。影响所及非常广泛,北方昙迁也随之专门研究《摄论》。

隋文帝于开皇年间邀昙迁讲学于长安,慧远亦“横经禀义”,于是研习《摄论》蔚然成风。

关于《摄论》的注疏有真谛《摄论义疏》8卷,慧恺《摄论疏》25卷,道基《摄大乘义章》8卷(仅存残本),昙迁《摄论疏》10卷,辨相《摄论疏》7卷,灵润《摄论义疏》13卷,法常《摄论义疏》16卷及《摄论略章》4卷,智俨《无性摄论释疏》4卷,窥基《摄论钞》10卷,廓法师《摄论疏》11卷,神泰《摄论疏》10卷,毗跋罗《摄论疏》7卷,玄范《摄论疏》7卷等。

《大乘起信论》:一心二门三大四信五行

《大乘起信论》为古印度的马鸣所著,由南朝梁真谛译,共一卷;唐代实叉难陀又重新翻译,作两卷,但是真谛译本还是比较流行。

《大乘起信论》分为因缘分、立义分、解释分、修行信心分和劝修利益分五个部分,主要把大乘如来藏思想和唯识说结合为一;阐明“一心”、“二门”、“三大”的佛教理论和“四信”、“五行”的修持方法。

一心,即如来藏心。万法皆源出于此,包括摄一切世间法和出世间法。

二门,指心真如门即清净和心生灭门,即污染。“心真如门”有离言、依言两种;“心生灭门”分为流转、还灭二门。

三大,谓体大、相大、用大。“体”即本体,又名真如,于中一切法平等,不增不减;“相”即形相,又名如来藏,具有无量善性功德;“用”即功用,谓由此产生一切善因善果,为修证菩提妙觉之所由。

四信,指相信根本真如和佛、法、僧三宝。

五行,即修持布施、持戒、忍辱、精进、止观五种德行。

《大乘起信论》的中心思想为论证“如来藏”与世界万物的关系和劝人信奉大乘佛教。此论认为如来藏有生灭心转,是不生不灭与生灭和合,非一非异;世界万有都是“如来藏”的显现,因而提出“真如缘起”说。它主要劝导人们深信真如佛性和佛、法、僧三宝,修持布施、持戒、忍辱、精进、止观等,以此获得解脱。

在我国,此论传习非常广泛。真谛和他弟子智恺以及隋代昙延、慧远等都各自造疏记。天台宗智*(左岂右页)、三论宗吉藏的著述中也曾引用此论。据说玄奘从印度回国后,又将此论译成梵文传往印度。入宋以后,流传更盛,直至近世,佛教各宗无不以此论为入道的通途而加以传习。

《大智度论》:论中之王

《大智度论》是佛教论书,共100卷,简称为《智度论》、《智论》、《大论》、《释论》,亦被译为《摩诃般若释论》。它为论释《大品般若经》的著作,古印度的龙树所著,后秦鸠摩罗什翻译。

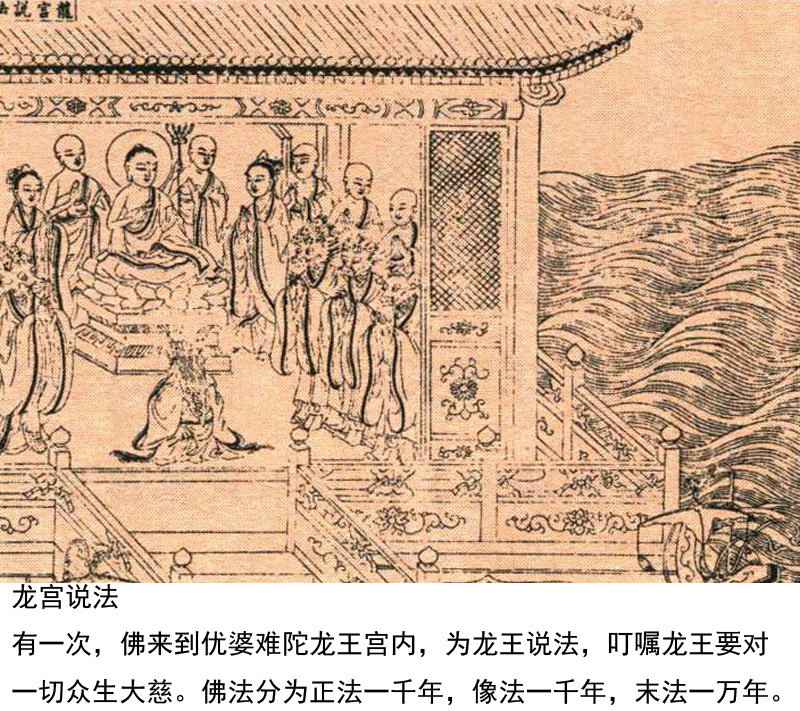

《大智度论》的卷首所载僧叡之序称:“是以马鸣起于正法之余,龙树生于像法之末,正余易弘,故直振其遗风,莹拂而已。像末多端,故乃寄迹凡夫,示悟物以渐。又假照龙宫,以朗搜玄之慧,托闻幽秘,以穷微言之妙。尔乃宪章智典,作兹释论。其开夷路也,则令大乘之驾方轨而直入;其辩实相也,则使妄见之惑不远而自复。”

此论,所引的经籍非常多,保存了大量流传于当时的北印度的民间故事和传说,为研究大乘佛教和古印度文化的重要资料。

由于《大智度论》所阐释的《大品般若经》为当时篇幅最大的一部经,作者并对经中的“性空幻有”等思想有所发挥,故被称为“论中之王”。

《大智度论》首先举出法相的各种不同解释,以此为尽美;最后归结为无相实相、法性空理,以此为尽善。但此论是依据经而作成的,毕竟它的解释不能完全穷尽义理,故龙树又著《中论》、《十二门论》作为补充。

汉译本出现后,慧远认为其译文非常“繁秽”,曾经加以删削而成《大智论钞》,并撮其要旨,详加阐述,谓“其为要也,发轸中衢,启惑智门,以无当为实,地照为宗。无当则神凝于所趣,无照则智寂于所行。寂以行智,则群邪革虑,是非息焉;神以凝趣,则二谛同轨,玄辙一焉。”

此论外国译本主要有拉蒙特译的法文本。

另外,南希真于1966年在其所著的《呈现在大智度论中的龙树哲学》一文中又将《大智度论》的重要章节译成英文,并作了解释。

此论的注疏有僧肇《大智度论钞》8卷,慧影《大智度论疏》24卷,僧侃《大智度论疏》14卷,昙影《大智度论钞》15卷等。

《卐正续藏经》:日本经藏

《卐正藏经》由日本京都藏经书院于1902—1905年编辑铅印。《卐正藏经》又被称为日本藏经书院《大藏经》或校订藏经。

它是根据《黄檗藏》的校勘本,用4号铅字排印,线装书册式,共37函,包括目录和索引1函2册。其中从1—35函中,每函有10册,第36函分为甲乙两套:甲套2册,乙套3册,共357册。

《卐正藏经》的内容分为经、律、论、撰述4大类,18部门,1622部,6990余卷。但可惜的是,全藏印完后不久,藏经书院失火,存书被焚殆尽,因此流传甚少。

《卐续藏经》是将历代未入藏的佛教典籍汇编成书,它又被称为《续藏》或《藏经书院续藏经》。《卐续藏经》的内容是上至六朝遗编和唐宋章疏,下迄清代著述之缺佚。

《卐续藏经》在编纂过程中,曾经得到过金陵刻经处的杨文会、芦山寺的式定和各寺院及居士们的支持。

《卐续藏经》于1905—1912年印行,它的内容包括950余人的译著,1659部,7143卷(总目5卷),分为10门63类;一编、二编、二编乙共3编151函,每函5册(包括目录1函l册),24开线装本,4号铅字排印,版式同《卐正藏经》一样。但可惜的是,当全部印就后,由于存书和《卐正藏经》一同被焚毁,流传不多。

《高丽藏》:高丽经藏

根据现有的记载,当《开宝藏》刻成后,印本曾在北宋端拱年间传到高丽。其后的天禧修订本和熙宁修订本,也分别在乾兴元年(1022年)和元丰六年(1083年)东传至高丽。另外,契丹王朝在辽清宁九年(1063年)也把新刻的《契丹藏》印本赠送给高丽王朝。当高丽王朝得到宋代开宝初本后,就根据它开始复刻,在1025年完工,这就是《高丽藏》的初雕本。

1090年,又根据《开宝藏》的天禧和熙宁两个修订本及契丹本加上高丽沙门义天所编《诸宗教藏总录》所收章疏典籍3000余卷,进行了内容校勘,在兴王寺开雕《高丽续藏经》4000余卷;全部刻完后,就和初雕本经版一同藏于符仁寺。但可惜的是,在1232年,全部版本都毁于战火,但是印本流传情况不详。

1236—1251年,又根据印本进行复刻,版本原来藏在禅源寺,但在1398年迁至支天寺,次年再迁海印寺,后曾刷印50部,然后1960年刷印12部,20世纪70年代以后,又影印改为书册式装帧,共45册。

在海印寺所刷印的50部中,先后有4部传入日本。1957年日本曾将其缩印为书册式精装本发行。

《高丽藏》全藏共639函,千字文编次天字至洞字,入经1522部,6558卷。

《那先比丘经》

《那先比丘经》是佛教经典。它产生于公元前1世纪的西北印度,最早所用的语种不详,学术界认为有梵语、混合梵语等不同文本的说法,但是后来形成北、南两种流传本。

北本于东汉时传入我国,即汉文《大藏经》中的《那先比丘经》;南本约定型于4世纪,即收入南传巴利三藏并流传于南传佛教各国的《弥兰陀问经》。北本的内容相当于南本的序言及前三部分,篇幅约为南本的四分之一。

《那先比丘经》以公元前2世纪入主西北印度的大夏国王弥兰陀与印度佛教僧侣那先进行讨论的形式,论述轮回业报、涅槃解脱、灵魂观、佛身观等一系列佛教理论问题。对于了解印度原始佛教、印度与希腊思想的交流有着重要的意义。

《那先比丘经》先后有汉译三种,现存二卷本、三卷本两种,另有一卷本一种,现在已经失传。

《唯识三十颂》

《唯识三十颂》是佛教大乘瑜伽行派论书,我国佛教法相宗所本主要论书之一,亦称为《唯识三十论颂》、《高建法幢论》。它是由世亲所著,唐玄奘翻译,共一卷。

《唯识三十颂》分三十颂来论述三界唯识的理论。前二十四颂阐明唯识之相,第二十五颂阐明唯识之性,最后五颂阐明唯识的行位。

《唯识三十颂》以识转变理论为中心,论述以阿赖耶识为根本识的八识如何转变为人们的经验世界,由此组织成一套完整的阿赖耶识缘起说,并进而论述三性、三无性等唯识论的中心概念及有关唯识修行实践的一系列问题,从正面阐发了“唯识无境”说。

《唯识三十颂》在印度的影响很大,先后有德慧、安慧、难陀、护法、亲胜、火辨、净月、胜友、胜子、智月等人为之作注,时称“十大论师”。

玄奘曾以护法的注释为主,糅译其他论师的注解,编译成《成唯识论》十卷。

《大史》

《大史》又名《大王统史》,《小史》亦名《小王统史》,早期巴利文的斯里兰卡王朝与佛教的编年史。成书于6世纪左右,大名长老著。

该书以《岛史》和宫廷文件为主要资料,叙述佛教的产生与发展,佛陀到斯里兰卡弘扬佛法的传说,佛教传入斯里兰卡后的变化发展,斯里兰卡护教国王杜多伽摩尼的业绩等四方面的内容。

《大史》有三种修订本:①与《小史》的一部分合编,分为两部分:②与《小史》合编,分为四部分;③为目前流行的编订本,包括上述两种修订本的第一部分,共三十七章。

《大史》采用史诗体裁,文笔优美,有一定的文学和史料价值。

《唯识二十论》

《唯识二十论》是印度佛教大乘瑜伽行派论书,我国佛教法相宗所本主要论书之一。此论也被称为《二十唯识论》、《摧破邪山论》,由世亲著,唐代玄奘翻译,共一卷。它的异译本有北魏菩提流支译《唯识论》一卷;陈真谛译《大乘唯识论》一卷。此外,尚有梵、藏本传世。

《唯识二十论》由二十二颂组成,着重论述“唯识无境”的理论。世亲认为以阿赖耶识为根本识的八识,既是主观认识,又是认识的客观对象。“识”生起后,能一分为二,把自己的一部分转化为自己认识的对象。因而,世界万物实际上都是心识的变现,本身并非真实的客观存在。

《唯识三十颂》是从正面系统地论述“唯识无境”,而本论更着重于破斥其他学派对唯识理论的责难。

《弘教藏》

《弘教藏》是日本弘教书院于1880—1885年的铅字排印本,又称为《缩刷藏》或《校订缩刻大藏经》。

它采用我国明代智旭的《阅藏知津》据天台五时判教的分类方法加以编纂,以《高丽藏》、《资福藏》、《普宁藏》和《嘉兴藏》等四种版本相互对校,经文加句读,经题上附有四种藏经千字文编次,32开本。全藏分为25个部类,1916部,8538卷,418册,40函,千字文编次天字至霜字。

《天海藏》

《天海藏》由德川家光发起,日本僧正天海主持,于1637—1648年在东睿山宽永寺雕造,又称《宽永寺藏》、《东睿山藏》或《倭藏》。它是活字版式,基本上以《普宁藏》为底本续补增添。全藏665函,千字文编次天字至税字,收经1453部,6323卷,折装式装帧。

![]()