您现在的位置:首页 > 文献辑录 > 史著、史论 > 陕甘宁边区社会经济史(1937-1945)

第十四章 边钞与边区的金融事业/第一节 边区的货币发行/三

黄正林

三、边币的发行过程

这里的边币指的是“陕甘宁边区银行币”,它是抗战以陕甘宁边区银行名义发行的货币。边币从发行到停止,大约经历了三年时间,发行的币种有1角、2角、5元、10元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元十种,另有本票500元、1万元、5万元三种。①根据边区政治经济发展情况的不同,可以把边币发行分为两个时期六个阶段。1941年2月至1942年12月为第一个时期,1943年1月至12月为第二个时期。下面我们按照两个时期六个阶段对边币发行的过程进行讨论。

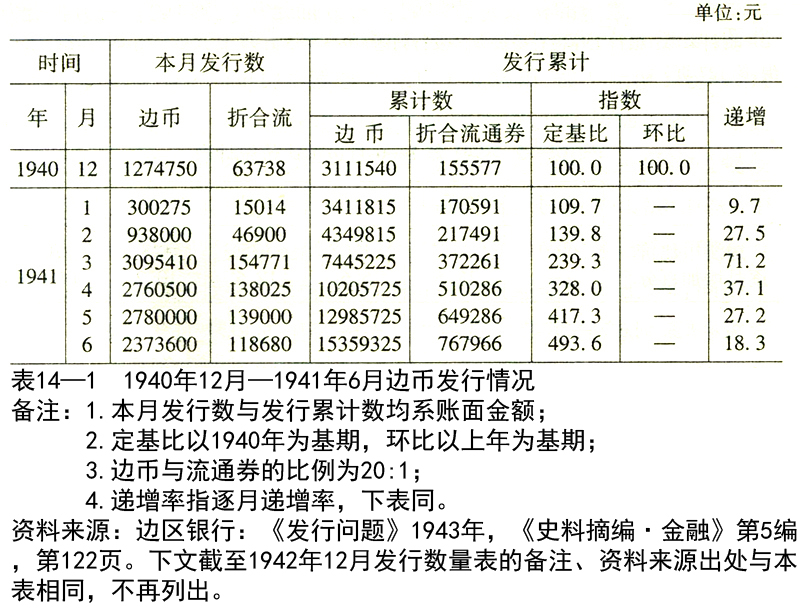

第一个时期又可划分为四个阶段。第一阶段(1941年2月至6月)的发行情况。皖南事变后,边区面临的财政状况严峻,一方面要开辟财源,解决目前的供给问题;一方面又要筹集资金,发展边区工农业经济,以解决长期供给的问题。根据边区面临的形势,中共中央指示发行1000万元,②实际发行钞票11052110元。发行情况统计如表14—1(为了方便比较,统计从1940年12月开始,发行指数为100):

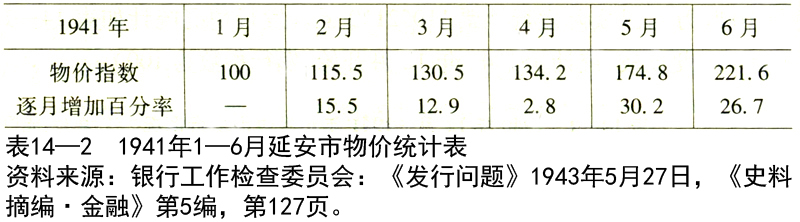

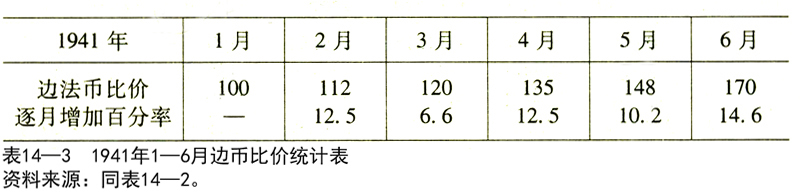

从表14—1可以看出,1941年前6个月边币发行平均递增率为31.9%,其发行速度是相当快的。这样的发行速度势必给边区经济产生深刻的影响。一方面,依靠发行使边区面临的财政困难得以缓解,另一方面,造成了边区物价上涨,边币也开始跌值。表14—2(以1941年1月为基期)和表14—3(法币百元折合边币额)分别是1941年前6个月延安的物价变动与边币比价变动情况统计表。

表14—2和表14—3都反映了边币发行所带来的结果和边区发行边币的初衷是背离的。一方面是边币下跌,一方面是物价上涨。这说明由于边币的行使给边区带来的直接后果是边区的物价和金融都不稳定。正如当时边区银行一份材料里所分析的:“在五月以前边币比价下跌与物价上涨的速度比较和缓,边币在边区各处都能使用。到五月发生了金融波动,首先发生于绥德,边币跌到一元五角换法币一元,以后关中、陇东、三边等地都拒绝用边币,边币逐渐向延安中心区域退回,物价上涨尤速。五月的物价比四月涨了百分之三十,六月比五月涨了百分之二十六。”③

第二阶段(1941年7月至12月)的发行情况。第一阶段发行后,引起了物价的上涨和边币的贬值,在一些地方出现了民众、机关甚至军队拒绝使用边币的现象,而且法币发生了反弹,边区的政治中心延安公开使用法币,而且边币与法币的比价继续下跌,在商业贸易中大宗买卖非法币交易不可。④在这种情况下,如何对待边币的发行问题?在中共和边区最高领导层开展了金融问题的争论。8月6日,边区政府召开财经会议,359旅王震旅长认为边币可以提到1元顶1元法币;西北局书记高岗认为边币可以提高到2元顶1元法币,或1元顶1元法币;边府主席林伯渠主张要稳定物价就要抢购物资;120师师长贺龙提出边币要稳定,部队要努力推行边币。⑤这部分人基本代表了边区强硬派的意见,主张用政治手段推行边币,压低物价与边、法币的比率。中央财经委员会做出《关于金融贸易的决议》,提出稳定金融物价的基本原则是不超过现在发行额,并须尽一切可能收缩通货。在发行问题上规定“财政厅保证不再向银行透支”,“银行对各种投资,一律暂时停止”,同时规定“为储盐出售计,可在现在发行额外,酌发边币”。⑥这个决议基本上代表了边区一部分经济学家的观点。就在各种观点争论的时候,毛泽东综合了各种观点指出:“边区的问题,基本上不是金融的问题,而是经济与财政的矛盾,解决这个矛盾,只有通过发展生产加以解决。”并且批评银行以往的投资过于偏重公营经济。以后应多向私人经济投资,特别要注意促进农业的发展。⑦

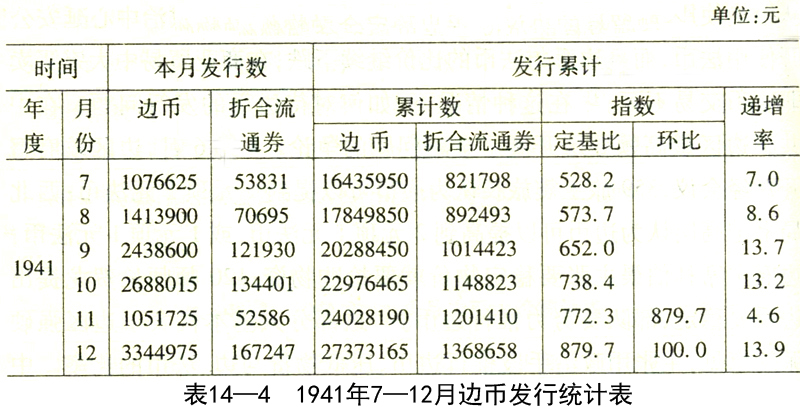

尽管这时期关于金融问题产生了一些争论,但是,边区财政依然要靠银行发行来解决,特别是毛泽东要求银行投资私人经济和农业经济,这些都要靠发行货币来解决。1941年7月至12月的发行情况如表14—4。

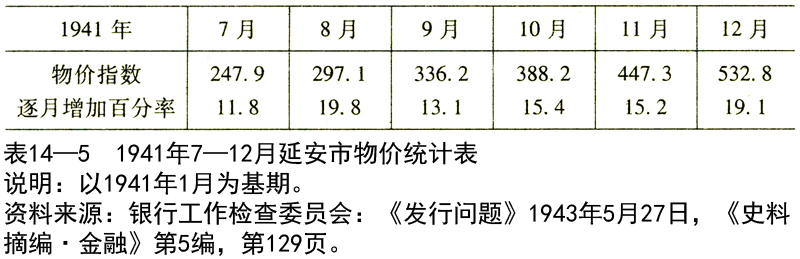

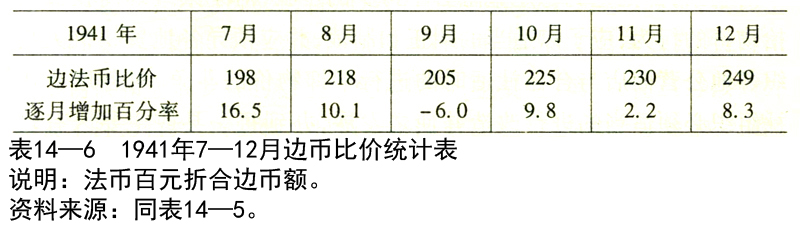

与1941年前季相比,后季的发行量得到了有效控制,月平均递增率不超过10%,11月只增发了105万元,比10月仅递增了4.6%。根据前季一些地方拒用边币的情形,边区在发行货币的同时,采取强行措施推行边币。10月29日,边区政府发出了《规定巩固边币稳定金融办法的训令(秘密)》,指出:“为着要建设边区自给自足的经济,保证抗日部队的给养,边区政府迫不得已,停止法币行使,发行边币作为边区法定的币制。这一政策推行的结果,帮助解决了这一年来边区财政困难,同时促进了边区生产的发展。但是,由于顽固派与日寇对边区金融有计划的破坏,加之政府法令未能贯彻执行,边区在好多县份法币仍在行使,而边币对外价格(即与法币交换之比价)亦复涨落不定。”因此,为了巩固边币,稳定金融,《训令》要求各级政府必须做到:(一)保证边区内部完全行使边币,不准行使法币。边区银行的纸币,是用政府的法令保证其行使,边区内一切交易价格,均须以边币为标准,社会上一切支付手段,均须以边币为工具,否则,即系违法之举。(二)允许外币的自由买卖,但必须设法加以调剂,反对做外汇投机买卖。(三)推行储蓄运动,避免通货膨胀。(四)尊重金库制度,对于破坏金库制度,妨害财政收支的行为,应予严格制止。⑧这一措施在一定程度上维护了边币推行,使边币在边区流通的范围有所扩大,尽管如此,还是不能够实现边币独占边区市场的局面。⑨1941年下半年的货币发行对边区的物价、边法币比价产生了什么影响?我们来看表14—5和表14—6。

通过表14—5和表14—6来看,1941年下半年的物价、边法币比价上升的速度比前季有所减缓。物价方面,7月上升了11.8%,比6月降低了11.9个百分点,8月有所提高,但9、10、11三个月上升的速度基本上保持在13—15%之间。后季物价每月平均上升约14%,比前季平均水平下降了约3个百分点。说明随着边币发行数量的增加,边区物价在继续上升,但上升的幅度趋于平稳。边币与法币的比价方面,边币继续下跌,但下跌的幅度减小了,后季每月平均跌落6.8%,而且在9月份曾一度出现上扬。这些都反映出边区在平抑物价,稳定金融方面收到了一定的成效。

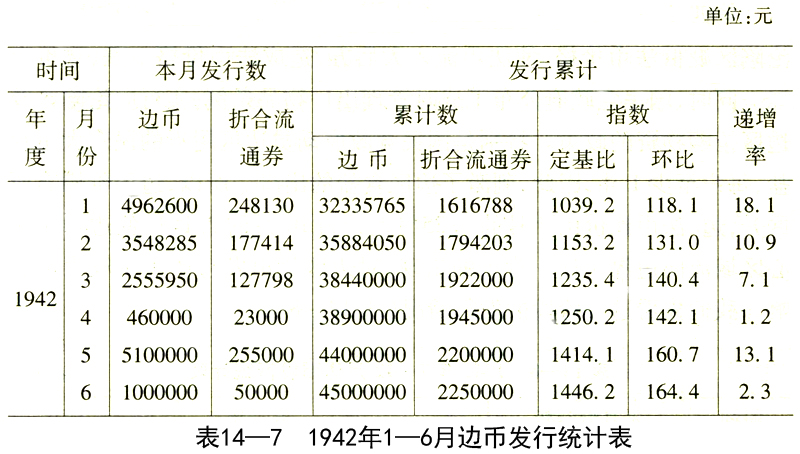

第三阶段(1942年1月至6月)发行情况。1941年12月25日,西北局在《关于1942年边区经济建设的决定》,指出:“经济建设为边区党最中心任务之一,必须用全力贯彻以农业为第一的发展私人经济的方针”。在金融与物价政策方面,“稳定金融与平抑物价,改造边区合作事业,这对于发展边区经济平衡财政收支有极重要的作用,为此开展拥护边币运动,开展储蓄运动,严禁黑市,实行进出口商的兑换制,禁止法币在边区市场流通,加强各地方银行业务,经过政府今年对边区人民的投资贷款使银行资本建立与人民生产和商业资本的联系,都是达到稳定金融必不可少的步骤,对于某些奸商投机高抬物价的行为,应予以适当的纠正和制裁,并应领导各地贸易机关组织各地公营商店与合作社适时的进行平抑物价的斗争,对各地合作社组织必须适当的进行改造并使之发展,办到每一县或主要区有真正名符其实的一个合作社(像延安南区合作社那样),对于过去名不符实的合作社应发动社员实行严格的清理(严查贪污)重新建立与提高合作社的信仰。”⑩遵照西北局的指示,边区政府决定投资1000万元,发展生产。其中农贷550万元,合作事业100万元,公营工业100万元,交通运输150万元,商业100万元。(11)这些资金的来源主要依靠银行的货币发行。所以,边区银行继续增加边币的发行来解决财政问题和经济建设的投资问题。1942年1至6月的发行情况如表14—7。

从表14—7的统计中可以看出,第三阶段的发行是比较缓慢的,每月平均递增率不过8.8%,特别是四月份的递增率只有1.2%,是边币发行以来逐月增长率最低的。这期发行的前期,即1月至3月,边区出现了物价和金融少有的稳定。究其原因,主要是:第一,在二月以前外面来了许多特产,这些特产足以来抵法币。第二,政府法令起了一定的作用,特别是1941年12月1日边区政府重申了禁止法币流通的命令,颁布了违反金融法令惩罚条例。在边区成立了19个货币交换所,其中关中1处,陇东3处,绥德3处,三边4处,富县3处,甘泉1处,靖边1处,延安1处。(12)这些交换所根据商民需要,兑换法币,使边币的流通范围扩大了。第三,由于太平洋战争的爆发,国统区开始限价,使大批货物流入边区,使边币发行量过大与物资匮乏的矛盾有了些许缓和,也使得边币稳定了。(13)

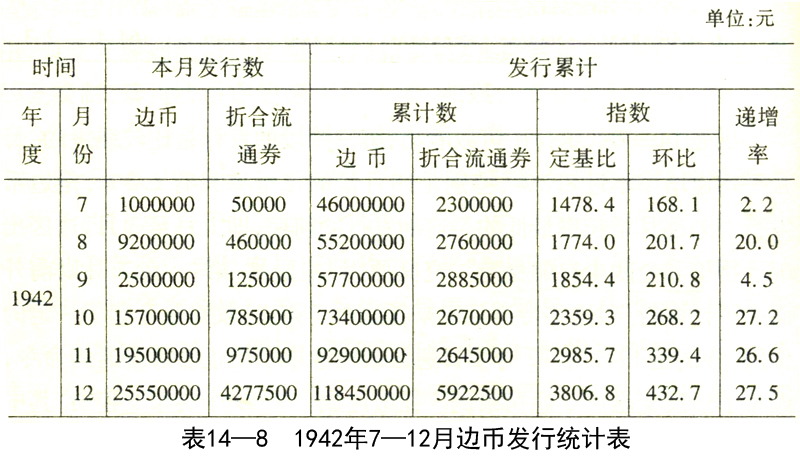

第四阶段(1942年7月至12月)发行情况。1942年6月后,由于沦陷区贬低法币价格,使法币流入大后方,造成法币价格下跌,物价上涨。同时,国民党政府公布了战时管理出口物品条例,实行向沦陷区及边区抢购物资的政策。特别是国民党政府动员边区附近的民众大量存盐,每户至少1斗,因此,刺激了边区食盐的出口。所以,边币价格有所回升,边、法币比价由7月的3.25:1上升为10月的2.1:1,使边币由中心区域流向边界。这一背景的出现,对边区货币发行产生了较大的影响。我们先看这一阶段的发行情况(表14—8)。

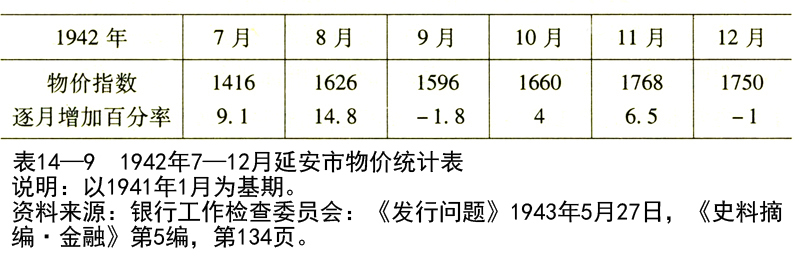

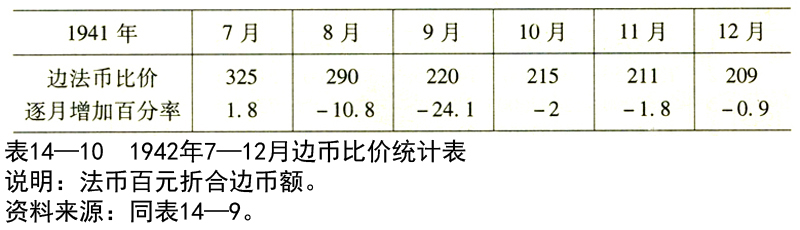

从表14—8看出,1942年7月至12月,边区银行发行货币的力度是相当大的,期间共发行边币7345万元,6个月的平均递增率为18%,比第三阶段的月平均递增率高出9.2个百分点,边区把这次货币发行称之为“八月攻势”。因为8—12月五个月内就发行7245万元,平均每月递增26.6%。这样大的发行量,对边区的物价、边法币的比价产生了什么影响?我们看表14—9和表14—10。

延安市的物价虽然仍在上涨,但和1942年5—7月相比,上涨的幅度降低,而且在9月和12月还出现了负增长的现象。边币与法币的比价出现了回落的态势。这说明边区银行把握住了有利的发行时机,虽然货币发行量增大了,但边区的物价并未出现大的波动,边币与法币的比价也有所回升。因此,我们说,1942年边区基本上实现了稳定金融与平衡物价的目标。

1943年1月至12月为边币发行的第二个时期。1942年12月,在西北局高干会议上毛泽东作了《经济问题与财政问题》的报告,指出“发展经济,保障供给,是我们的经济工作和财政工作的总方针。”(14)在这一总方针的指导下,边币的发行既要符合财政供给和经济建设的需要,又要照顾到边区的金融形势,是这一时期边币发行的主要特点。根据边币发行的实际情况,我们把这一时期划分为两个阶段来论述。

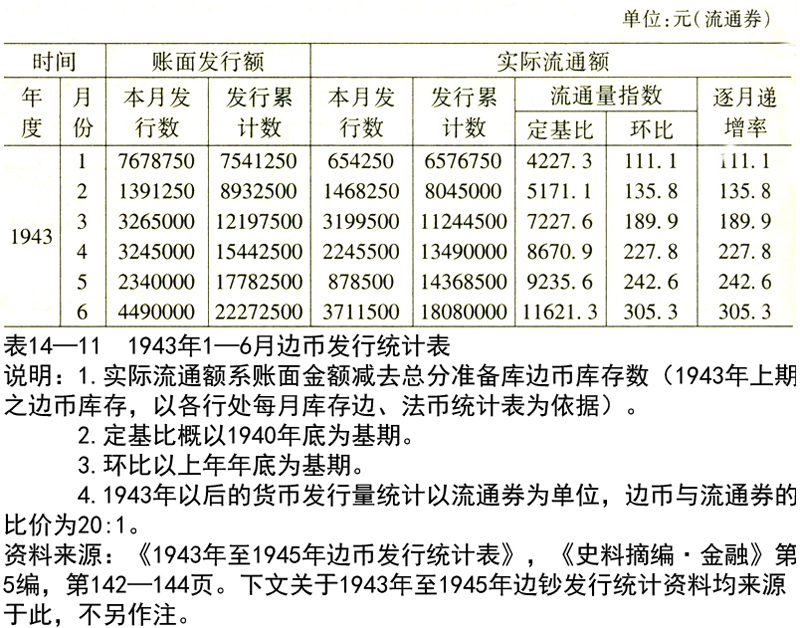

第一阶段(1943年1月至6月)发行情况。这一阶段的发行是按照西北财经办事处确定的发行用途和分配指标进行的,发行货币是为了解决农业贷款,帮助物资局的资金周转和解决财政困难。发行情况如表14—11。

由于1942年后季边区的金融和物价有了一定程度的稳定,使人们在发行上过于持乐观态度,甚至当时出现了这样的抱怨:“由于×××同志对发行问题的错误思想,只想紧缩,不想发行,对票子纸毫无准备,银行要推行边币,而没有边币可资推行;既不许使用法币,又无边币可以换给,这是空前的奇事。”(15)正是这种思想的影响以及边区财政、物资、经济贷款对货币的需求,边区党政对银行的行政干预,导致了1943年前季发行量的大增。表14—11反映出,1943年1—6月的发行量为2149万元,平均每月的递增率为17.9%,和1942年后六个月的递增率基本持平。从表面上看,这期发行过程中,边区的物价、金融波动不大,似乎这里的“黎明静悄悄”,但实际上蕴藏着更大的金融和物价的波动。在大量的货币发行中,用于财政垫款、物资周转、金融周转占到绝大多数,而用于生产投资只占一小部分。如1942年至1943年6月,共计发行额达27600万元,其中生产投资占22%,物资周转占21%,财政垫款占39%,金融周转占13%,发行消耗占5%。(16)可见,边区财政相当大的一部分是靠银行发行来解决的,这样做的必然结果是通货膨胀,物价飞涨。这一现象在1943年的后季就显露出来了(表14—12)。

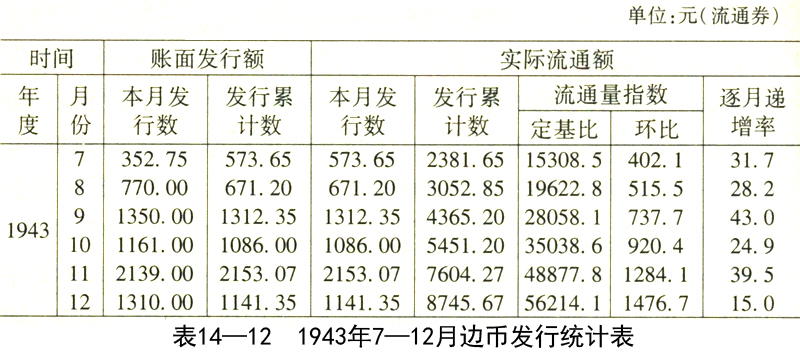

第二阶段(1943年7月至12月)发行情况。1943年后季,边区的政治经济形势发生了较大的变化:“一、时局紧张,反对内战的动员,同时影响到金融大波动,陇东西华池黑市七月中达到十一元。二、食盐特产走私,特别是代销货多至百分之七十,货坏价高,换回的物资与法币,不能集中支配,关中收入三千多万法币,物资局一个也难拿到手。三、物资局不能保证财政厅的开支,物价又猛涨了五、六倍,预算扩大,财政更加困难。四、当时财政需要,七月份预算一万万,除税收一千万,物资局转账三千万外,一时无法解决。又准备物资备战,九月二日办事处决定购粮六万石及被服材料,预计十五万万元。”(17)所有这些财政与物资问题的解决,最主要的办法是让边区的印钞机快速地转动起来。7—12月的发行情况如表14—12。

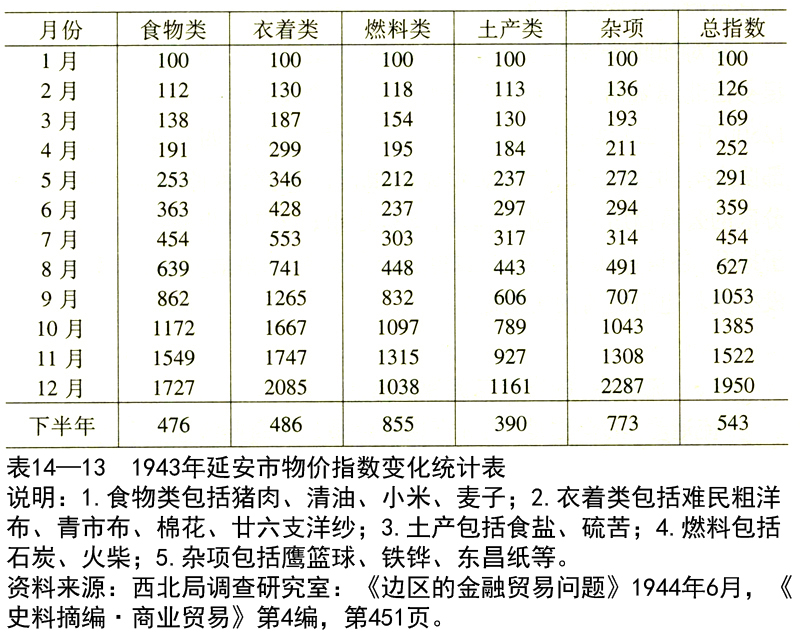

半年内发行货币折合流通券达69376175元,还原成边币是13.8亿元,平均每月递增率高达30.7%。这样的发行速度对边区的物价、金融都产生了巨大的影响。早在7月,前季货币发行所产生的负面影响已经显露出来。西华池是陇东分区一个主要的贸易口岸,1943年6月底,码子布每百丈2.1万元边币,7月13日涨到8万元,增长了近四倍。在这里黑市上边币下跌到11:1。面对物价上涨,边币跌价,边区银行抛出了所存法币,使8月份边币上扬到3.5:1,西华池则是3:1。但是,边区银行所存法币有限,加之走私猖獗,边币赖以维持的特产代销漏洞很大,因此9月,边区的物价、金融出现了混乱局面。物价方面,9月10日,延安市的布匹涨40%,猪肉涨25%,到中旬,四八布涨15%,肉涨20%;庆阳布涨100%—130%。边、法币比价方面,延安由4.5:1下跌到7.5:1,庆阳5:1。(18)这样形成了边区物价与金融的大波动。针对物价与金融大波动,10月7日,西北局召开会议讨论金融问题,高岗提出了稳定金融的四点建议:“(一)暂停发行;(二)财政抓紧一下,不批钱;(三)抛出一些土布,吸收边币;(四)通令各分区设法稳定金融。”(19)但是,这一建议在当时几乎没有起到任何作用,因为边区财政除了逼迫银行发行货币再几乎没有其他办法可想。因此,10月以来,银行不仅没有停止发行,而且发行大幅度上升,10月到12月每月发行递增率分别达到24.9%、39.5%和15%。所以,边区的物价随着发行量的增加而剧烈上涨,边币也随之剧烈下跌。表14—13是1943年延安市物价上涨指数的变化情况。

从表14—13以1943年1月为基期,上半年食物类涨3.6倍,衣着类涨4.3倍,燃料涨2.4倍,土产涨3倍,杂项2.9,平均涨2.9倍,涨幅不是很大。但下半年涨幅比较大,以上各项分别比6月份再度上涨4.8、4.9、8.6、3.9、7.7倍,平均达到5.4倍。如果以1月份物价为指数,以上各项则分别涨17、21、20、11、22倍,全年物价上涨了19.5倍。在物价上涨的同时,边区各地的边币也在下跌。在延安市,从8月到12月,每元法币换边币的黑市价格,从4元涨到10元;在三边分区,从10月到12月,边币与法币的比价由8:1跌到14:1或15:1,甚至拿边币买不到东西;在陇东分区,12月边法币比价跌到18:1;关中分区的边法币比价最低,也到了10:1。(20)导致物价上涨与边币下跌的原因是多方面的,但一个最主要的原因是边币的过量发行和财政过多垫款造成的,如1943年7—9月的财政垫款占三个月发行额的84%。(21)可见,边币是由财政垫款拖垮的。

面对如此严峻的物价与金融形势,西北财经办事处于12月17日提交西北局做出了六项旨在稳定物价与金融的决定:(一)速卖特产12500斤;(二)票子不发;(三)三个月不发经费;(四)一律不准机关、部队、学校兑换法币,所有法币兑给银行;(五)公营商店统一管理,各分区的公营商店统一组织起来,支持边币;(六)防止财经机关的坏分子捣乱,各负责同志审查自己的财政干部。(22)从事后看,这六项决定并没有挽救边币贬值的历史命运。

①中国人民银行金融研究所、财政部财政科学研究所:《中国革命根据地货币》上集,文物出版社1982年版,第189页。

②银行工作检查委员会:《发行问题》1943年5月27日,《史料摘编·金融》第5编,第127页。

③银行工作检查委员会:《发行问题》1943年5月27日,《史料摘编·金融》第5编,第127页。

④银行工作检查委员会:《发行问题》1943年5月27日,《史料摘编·金融》第5编,第128页。

⑤魏协武主编:《陕甘宁革命根据地银行编年纪事》,第51页。

⑥魏协武主编:《陕甘宁革命根据地银行编年纪事》,第52页。

⑦魏协武主编:《陕甘宁革命根据地银行编年纪事》,第52页。

⑧《陕甘宁边区政府文件选编》第4辑,第244—247页。

⑨银行工作检查委员会:《发行问题》1943年5月27日,《史料摘编·金融》第5编,第130页。

⑩《史料摘编·总论》第1编,第160、161—162页。

(11)《陕甘宁革命根据地史料选辑》第2辑,第382页。

(12)《货币交换所成立十九处》,《解放日报》1942年2月11日。

(13)银行工作检查委员会:《发行问题》1943年5月27日,《史料摘编·金融》第5编,第131—132页。

(14)《毛泽东选集》第3卷,第891页。

(15)银行工作检查委员会:《发行问题》1943年5月27日,《史料摘编·金融》第5编,第134页。

(16)王思华:《金融与物价》1943年12月,《史料摘编·金融》第5编,第137页。

(17)王思华:《金融与物价》1943年12月,《史料摘编·金融》第5编,第138页。

(18)王思华:《金融与物价》1943年12月,《史料摘编·金融》第5编,第138页。

(19)王思华:《金融与物价》1943年12月,《史料摘编·金融》第5编,第140页。

(20)西北局调查研究室:《边区的金融贸易问题》1944年6月,《史料摘编·商业贸易》第4编,第452—454页。

(21)王思华:《金融与物价》1943年12月,《史料摘编·金融》第5编,第139页。

(22)王思华:《金融与物价》1943年12月,《史料摘编·金融》第5编,第141页。

陕甘宁边区社会经济史(1937—1945)/黄正林著,—北京:人民出版社,2006