琐事纪实

一

我原是学习油画的,于1932年才开始木刻,从此便是我创作生活的起点,直延续至今,未有终辍。1938年春,我参加新四军在河南确山竹沟镇彭雪枫部,所做的工作除负责一个“拂晓剧团”之外,又成立了“拂晓木刻研究会”。实际上,除领导剧团的工作,还办了木刻技法讲习班,和给部队、老百姓开画展等工作。彭雪枫同志虽是军人,他却十分支持这些文化工作,在极困难的条件下,还要我到汉口筹办购买幕布、木刻雕刀、油墨、宣纸,以及各种文艺书籍。在我刚步入革命队伍时得益于他的帮助不少。1940年,我由延安到皖北涡阳新四军四师,仍然是他要我办《拂晓木刻》半月刊,他亲自写祝词,并支持在新兴集精忠堂(这是四师在皖北自盖的大礼堂,雪枫同志崇拜岳飞,由他题字命名),举行了庆祝“五一”的木刻绘画展览会。

1939年我调延安鲁艺任教,时间尚不及1年,又返回彭雪枫同志的部队工作,也就是上面所谈的在前方办起石印的木刻画报。因为战斗十分频繁,连机器都需不停地搬迁,所以《拂晓木刻》办了没有几期就停刊了。这年秋末冬初我返回延安,在陕甘宁边区文协美术工作委员会工作。这个部门的人数不多,仅几位鲁艺的同学。我虽是负责领导工作,可仍是刻木刻供报刊刊用和开展览会。那时期木刻不便制铜锌板,只是用木板放在机器上印,因此细致的刀纹,一经打纸型也就不清楚了。尤其是印在边区出的报上,就需刻成很粗的线才能印好。除此之外,我们为了提高技巧,还分头摹刻一些古代版画和现代版画,印过两种集子即《初期木刻选》和《现代木刻选》;由于印的册数很少,流布也不广。参加这项工作的都是美术工作委员会的同志,记得有:杨蜚声、辛克、肖肃、施展等。除此外,也曾在延安北门外军人俱乐部举行过一次复制品的“世界版画展”,目的是祝贺边区文协美工会的成立,展品中也有一些同志的创作。当时在延安要看到很多外国的木刻作品是不容易的,因此参观的同志很多,鲁艺的同学们,从十几里外的桥儿沟来参观的也不少。由于群众的需要,边区文协也印过几种木刻年画,如:《自己动手,丰衣足食》、《保卫边区》、《养娃娃讲卫生》等等。用木刻印成黑白画,然后再填加颜色,这是一项很麻烦的工作,数量又大、时间又急,边区文协的工作干部全都下手了。记得胡绩伟、白彦博、张思俊、胡采、金照、叶天等同志,一起坐在饭厅里,流水作业似地干起来。当时这些年画和边区《群众报》一起销售,反映很好。但可惜宣传得不够,在记载边区年画的文章里,这些情况都没有得到反映。

二

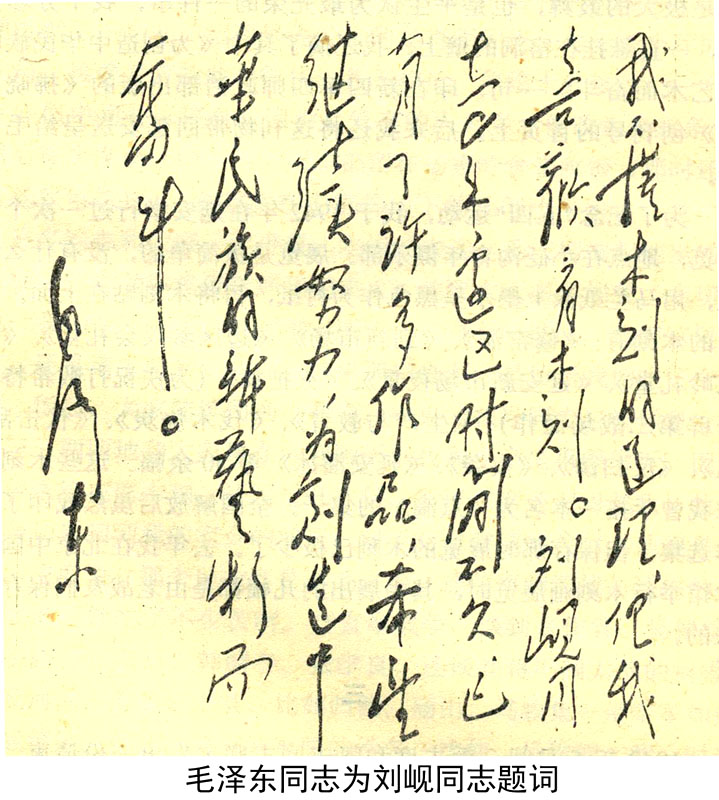

我由新四军调延安是1939年,到延安后,我和爱人整天发疟疾。几乎害了一个季度的病。病好后才开始刻起木刻,首先是供《新中华报》(即《解放日报》前身)和八路军《军政杂志》刊用,这些都是用木刻版上机印刷的,所以刻线需特别深,报纸是土纸,因此印出的效果常常不清晰。鲁艺原在北门外西山,夏末秋初搬迁到桥儿沟原工校的地方。那里原是一座教堂,学生住在山下,教员都集中住在东山。这一段时间里我创作得比较多,边区军民生活内容的作品刻了不少。记得的如:《驮盐》、《保卫河防》、《开荒》、《生产曲》、《打到鸭绿江边》、《收复一切失地》、《捻毛线》等,总有30多幅。因为雕刻的手法比较细腻些,又无法印在土报纸上,所以我便手拓了几十幅送呈毛主席审阅。主席看过拙作不几天后,便为我题了一幅字:

我不懂木刻的道理,但我喜欢看木刻。刘岘同志来边区时间不久,已有了许多作品,希望继续努力,为创造中华民族的新艺术而奋斗。

毛泽东

这题字由当时的鲁艺院长赵毅敏同志交给我。主席的题字对我是极大的鼓舞,也是平生认为最光荣的一件事,我十分珍惜它,一直悬挂在窑洞的壁上。我还摘了其中《为创造中华民族的新艺术而奋斗》一句,印在新四军四师政治部出版的《拂晓木刻》创刊号的首页上。后来我还将这刊物带回延安送呈给毛主席。

为了纪念“五四”运动,我于1942年在延安举行过一次个人展览,地点在小砭沟青年俱乐部。展览是极简单的,没有什么镜框,用马兰纸涂上墨水呈黑色作为衬纸,再将木刻贴在上面。展出的木刻有:《修窑洞》、《到新市场》、《边区参议会礼堂》、《杨家岭礼堂》、《延安新市场夜景》、《火把舞》(为庆祝打败希特勒开辟第二战场而作)、《生产与教育》、《伐木烧炭》、《伏击敌人》、《反扫荡》、《夜袭》、《延安溜冰》等50余幅。这些木刻后来我曾手拓一本名为《点滴》的集子。全国解放后虽然我印了一本选集,但保存那时展览的木刻已极少了。去年我在北京中国美术馆举行木刻画展览时,其中展出的几幅都是由老战友们保存下来的。

三

1942年5月间,毛主席和凯丰同志联名发出一份请柬,邀请在延安文艺界的同志们,座谈有关文艺方面的问题。开会的地址就在杨家岭小礼堂的西厅。在厅内的西端放了几张长桌。桌的两边放了些椅子,其它地方也是一排一排的靠椅。第一次参加座谈会的人数并不多,我想这大都是持有请柬的同志们,好象厅内并未坐满。大家走进会议厅,正在熙熙攘攘谈论的时候,毛主席慢步由东边的门走了进来,大家不约而同地站起来,有些同志上前和主席握手问候。主席随后就坐在那张长桌的一边。记得除主席外,还有凯丰、博古、洛甫、邓发、任弼时等同志。首先讲话的是凯丰同志,他说明请大家来的原因。主席接着也讲了一些话,希望大家畅所欲言,交换对文艺问题的各种看法等等,之后便沉默了一会儿。记得最先发言的是肖军同志,他坐在小厅的东北角。接着发言的此起彼伏,各不相让,争论十分热烈,一个上午好似中间并未停息。因为要发言的人太多,便改为先递条子,然后按次序谈。中午与会同志都留在杨家岭食堂吃饭(那时还没有杨家岭饭厅)。食堂就在中宣部山下的几间小平房内。党中央的许多同志和大家一起进餐。吃饭的中间,毛主席端起他坐的那张桌上的半盘炒鸡蛋送到我们桌上,他要大家多多加餐,亲切地说:“我们吃不完了,送给你们吧……”同志们推说,我们这里也有,还是请主席多吃些吧!结果那半盘菜还是留给我们吃了个干净。饭后,大家陆续回到小礼堂,中央的领导同志也没休息,而是三三两两地和大家聚在一起聊天。我和主席坐得很靠近,因为我曾送给主席木刻,还写过几次信,所以主席还记得起我。他十分亲切地问到我的家乡的状况,对于穷乡僻壤的兰封县他很是熟悉。主席说,那个地方真是不毛之地,连年军阀混战,这样的拉锯战老百姓吃了不少苦啊。自直奉战争,谈到张作霖、吴佩孚、杨宇霆、张宗昌、韩麟春、张学良;还谈到蒋冯阎大战的祸害,以及河南东部的好多县,比如归德、砀山、马牧集一带奉军如何大战等等。他还问我有些军阀的姓名,比如:岳维峻,我一时还真答不上来。我当时真是由衷地佩服主席熟知天下大事和渊博的知识,好象主席在河南住过很久似的。他是那样地熟知人民被军阀蹂躏的痛苦!

第二次座谈会,记得朱总司令、林伯渠、谢觉哉等同志都到场了。给我印象最深的是,不知是第一次还是第二次会休息之后大家聊天的时候,主席也在座。因为当时局势很紧,胡宗南的军队向边区进攻,关中一带打得很凶(延安各机关也在备战),有位同志忽然站起来请主席谈谈最近和国民党打仗的情况。主席说:“地还是要种的,风还是要整的。”接着说了四句:“整风学习,不违农时,精兵简政,多余迁徙。”我认为这十六个字是当时党中央的方针,也正是毛泽东主席伟大的战略思想。

第三次座谈会是在一个下午举行的,大家发言之后,天色已近傍晚。主席最后准备讲话。这天来的人特别多,因小礼堂内显得拥挤了,便移到西侧门外的篮球场上。人们从四面八方拥进来听主席的讲话,有中央研究院的、文抗的、中宣部、统战部、青委、联政,以及鲁艺的一部分学生。在主席未讲话前,先拍了几张照片,天渐渐黑下来,点起汽灯。主席用极缓慢而又有力的声调发表了震动全国的指导革命文艺的讲话。这一席讲话,解决了文艺多年来未解决的问题,推动了新的文学艺术的前进,指明了无产阶级的文艺要为民族解放,要为广大的工农兵服务的方向。这“讲话”具有划时代的意义,历史正在证明着它所产生的深远影响。

四

当时在延安印刷一部包含极多的精制插图的军事教材,是颇为困难的。因为无法制铜锌版。我尚能刻金属版,于是联政肖向荣同志便将这一任务交给我,要我雕刻40多块大小不同的铅版。(大的有一尺多见方,包括人物上千个,还有各种最新式的武器图样和古代有名的攻坚战)我踌躇了很久,才以试试看而承担下来,这就是刘伯承同志的《合同战术》。铅版复刻图片是困难的,它既滑又有一种粘性,一丝一丝不易剔掉,而且反光太强,必须带墨色眼镜才能刻准确。40多幅,我刻了9个多月才算完成。因为古代的进攻城堡的大战场,或尚不及2寸长的巨型坦克车,一边又要有十几个人作比较,一架战斗机要雕得具有金属的感觉;这并非一幅艺术创作,它需要对原图摹刻得相当准确。刻完后用白报纸印,效果还算满意。木刻虽是艺术,但在革命战争的年代里,却首先要从革命和群众的需要来考虑。那时我还用木口木板刻制了一套扑克牌,因为这是当时延安十分流行的文娱活动,虽然牌的背面花纹精细到有若发丝,可比起刻铅版要得心应手多了。这套扑克在日本投降后曾在重庆办的“边区生产展览会”上展出过。什么香烟盒上的画啊,小字呀,还有宣传香烟的大广告呀,我都刻过,这固然不是艺术创作,可它在边区生产自救运动中是发挥了相当的作用的。另外,我还为翻印大后方的进步书籍刻了插图和封面,如:《扑不灭的火焰》、《时代呀,前进》、《铁流》(周文的缩写本)。正象鲁迅所说的:“用在刊物的装饰,文学或科学的插图上,也就成为大家的东西。”

为召开劳动英雄大会,中央党校决定出版“群英画报”,每五天一次,以木刻画为主,也配有诗、简讯、劳动英雄小传等,我是主编,文字工作由曾克、戈茅等同志承担。连编写、校对、跑印刷厂不过三、四人,经常是通宵达旦地干,从不拖期。

岁月易逝,这都是40多年前的事了,但每每回忆起来,还感到无限的愉快。尽管这些事在革命的进程中是微不足道的,但,我认为它又象革命中的一颗火星,曾发出极小的光和热,对于伟大的革命事业来说,似乎是不值得一提的。可是在今天,当我伏案写下这些回忆的时候,却是感慨万千。是的,革命的发展是需要千百万人付出各式各样的劳动,不管是流血或流汗,它汇成一股无坚不摧的巨大洪流,推动着历史的前进。

(选自《延安岁月》)