第二节 延安时期乡村文化建设的实践及成就

一、向文化荒漠进军,提高农民文化水平

陕甘宁边区乡村大量文盲的存在,是文化建设的直接障碍,对动员广大农民投身抗战,更好地理解执行党的政策法令,巩固民主政权十分不利。因此进行普遍的识字扫盲就成为乡村文化建设的首要的基础性工作。为此,中共中央和陕甘宁边区政府着力抓了社会教育和学校教育两个重要环节。

社会教育。针对各根据地文化落后的状况,中共中央作出了“为消灭文盲而斗争”的指示,并提出了五到十年彻底消灭文盲的教育目标。为贯彻这一指示精神,陕甘宁边区政府从成立之日起就开展了轰轰烈烈的社会教育运动。边区的社会教育大体经历了三个阶段。

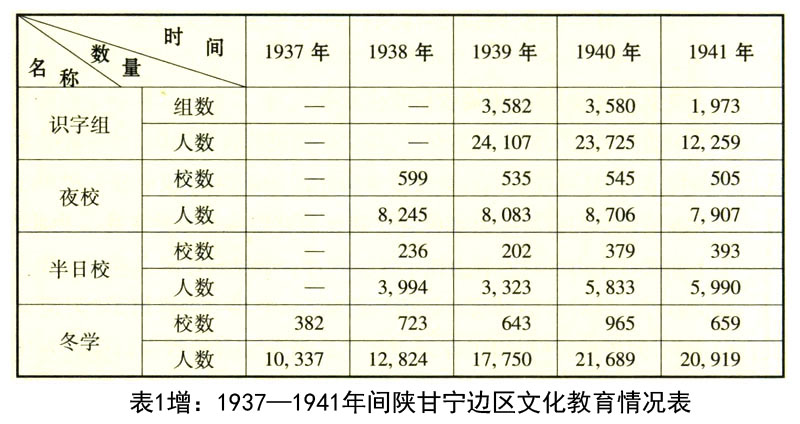

第一阶段:从1937年9月至1941年年底为广泛发展阶段。陕甘宁边区政府刚一成立,首先便提出了识字运动。当年冬季便开展了第一次冬学运动。此后,随着识字教育的开展,以小学为中心,建立了半日校和夜校,组织了不脱离生产的成年男女进行识字教育。其间,为加强对社会教育的领导和组织,边区政府教育厅先后派出了社会教育指导员、社会教育工作指导团有计划、有步骤地经常到各县、区、乡巡视、检查、督导社会教育工作。为使社会教育工作制度化、法律化,边区政府教育厅于同年8月5日正式公布了《陕甘宁边区各县社会教育组织暂行条例》,明确规定:为对广大群众经常地有组织地进行政治文化教育,以增进抗战建国之力量,在各县建立各种社会教育组织;其组织形式有各种识字组、识字班、夜校、半日校、冬学、民众教育馆6种。条例还强调:“凡各社教组织既经成立后,县、区、乡级政府及负责教育者,均须经常检查辅导,代推动进行教育,不得间断或徒具形式”①此外,边区政府教育厅还专门开办了社会教育干部训练班,利用暑假集训后分派各县担负社会教育工作。后来又颁布了《社会教育工作纲要》,对社会教育的重要性、与学校教育的关系,以及怎样办社会教育均作出了具体论证和说明。通过上述努力,到1941年,陕甘宁边区社会教育以各种不同的组织形式,有了比较广泛的发展。具体情况见表1。

此外,其他进行文化教育活动的组织,还有25处民教馆,4处阅览室,5处图书馆,10个剧团。通过这项工作的开展,陕甘宁边区比以前减少了文盲5%,极大地调动了人民群众团结抗战的积极性。②

第二阶段:从1942年至1944年年底是边区社会教育的蓬勃发展时期。其成绩是主要的,但也出现了社会教育与抗战、生产和群众生活脱节的现象。为此,边区政府教育厅在1942年后,指示把各种形式的识字运动,扩大为一般的社会教育。1943年冬更明确指示:社会教育要与各县其他工作紧密配合,像生产运动、防奸自卫、援军、拥政、爱民、减租减息等。在这些工作中,有计划地组织社教活动,对群众进行教育。③

在新的方针指引下,边区的社会教育又广泛而深入地开展起来。到1944年边区文教大会召开前后,边区的社会教育在数量和质量上都有了很大提高。仅就识字教育方面,据当年11月不完全的统计,全边区共有读报识字组3,339处,夜校、半日校230处,参加人数总计为34,331人(缺绥德分区6个县夜校、半日校的统计)。

第三阶段:从1945年到1946年年底是曲折发展阶段。从总的趋势来看,边区文教大会以后,有些地区坚持正确方向,社会教育继续得到发展。如关中分区,各县把完小、普小和民小变成推动社会教育的核心;子洲县小苗家沟苗子兴识字组,佳县雷家畔村识字组等,都在原基础上取得了更大的成绩。但就大部分地区来说,社会教育则逐年减少,根据淳耀、新宁、赤水、绥德、清涧、吴堡、子洲、米脂、佳县、志丹、延安、定边、靖边、吴旗、盐池、镇原16县的不完全统计:1944年边区文教会时,参加读报识字组、夜校、午校、半日校、轮学的人数总计为30,113人,而1946年后季只有5,480人,比1944年减少了81.8%。边区文教大会后,各县虽注意克服社会教育中只图数目的形式主义现象,但另一方面又产生了“取消主义”的倾向。如米脂县1944年全县有识字读报组830处,参加者有9,298人,1945年减少为189处,2,494人,1946年又减少到87处,877人,比1944年处数减少89.5%,人数减少90%。该县印斗区1944年有识字组70处,1945年仅有识字组三四处,1945年则完全取消了。

在总结经验教训的基础上,边区政府明确制定了开展社会教育工作的基本原则:第一,必须经过深入的说服解释,启发群众的识字积极性,使社会教育工作建筑在自觉的基础上,才能不流于形式而获得实际的效果;第二,在边区分散的乡村环境中,必须采取各种不同的组织形式,以适应分散的乡村的各种不同的具体情况;第三,社会教育尽可能与学校结合,把学校变为推动社会教育的据点;第四,根据群众的需要,社会教育的中心内容,除进行识字、卫生、生产教育外,在当时应加强对群众的时事教育。这些原则的贯彻执行,使得一度冷落的社会教育工作,又重新蓬勃开展起来。

小学教育。为了从根本上改变边区乡村文化落后的面貌,延安时期,党中央和边区政府高度重视儿童教育,即初等教育,把它当做一项具有战略意义的重要工程来抓,在中央和边区政府的关注下,边区小学教育逐年有所发展。

为加快小学教育的发展,边区实施了普及的义务的免费的教育政策。全面抗战爆发后,在中共中央《抗日救国十大纲领》和《陕甘宁边区施政纲领》中,都明确规定“实施普及的义务的免费的教育”。1939年4月颁布的《抗战时期陕甘宁边区施政纲领》中提出:“实行普及免费的儿童教育,以民族精神与生活知识教育儿童,造就中华民族的优秀后代。”《陕甘宁小学教育实施纲要》规定:“三年初级小学教育,为边区儿童必受之义务教育。”④

为实现普及三年制义务教育的目标,边区先后制定了一系列的政策和法规。1938年8月颁布,1939年8月修订的《陕甘宁边区小学法》指出,边区小学的培养目标是“依照边区国防教育宗旨及实施原则以发展儿童的身心,培养他们的民族意识、革命精神及抗战建国所必需的基本知识技能”。⑤《陕甘宁边区小学规程》(1939年8月)规定对7—13岁的儿童不分性别实行免费义务教育。⑥为了加快普及三年小学义务教育的步伐,边区颁布了《陕甘宁边区实施强迫教育暂行条例(草案)》对于学龄儿童实行强迫入学接受义务教育。⑦对家庭贫困上不起高级小学(非义务教育阶段)的孩子,边区给予资助。凡家境贫困(尤其抗属子弟),体格健全,成绩优良的初级小学学生,无力升入高级小学或高级小学学生无力继续就学,以及战区或外来的流浪难童,给予救济。⑧

由于边区政府采取了有力的措施,推动了边区小学教育的发展。在边区政府成立以前,边区所在范围内(不包括绥德分区)只有小学120所,学生2,000余人,1937年春,发展到320所,学生5,600人。边区政府成立后,1938年,小学数比成立前增加了六倍。1939年秋取消了一批教育质量太差的学校,学校总数由890所下降到883所,但是就学人数却继续增加。1940年2月,绥德、清涧、庆阳、合水、镇原、安定等归边区管辖,学校数目又有所增加。详见表2。⑨

由此看出,1940年前边区的小学教育发展是很快的。虽然这一时期小学校增加迅速,但边区儿童的入学率只有5.1%,失学率仍高达95%;1938年入学率增加到16.7%,1940年为20%左右。按1940年入学率算,当时边区20万学龄儿童入学的仅4万人,失学儿童仍高达16万人。

1941年到1942年边区小学的发展比较缓慢,当时边区政府教育厅的中心工作是“精简和整顿”。边区政府教育厅认为当前的首要任务是恢复民力、发展生产,而推广义务教育还“为时过早”。因此,1940年发布的《陕甘宁边区实施义务教育暂行办法》中强制儿童入学的命令是行不通的。⑩顾及到当时边区的人力物力状况,边区政府强调“集中力量于完小,中小次之,普小又次之”的政策,注重提高小学教学质量。为此要求边区各地精简和合并学校,每县宁可取消十个普小,而要办一个集中的完小;不能开办学生数不满二三十个人的学校;各学校的年限、班级、开学、放假等制度必须“整齐划一”。同时,把一些教员文化程度低、学生人数少、设备条件差的学校合并到附近规模较大、教学质量较高的学校中去。因此,1942年的学校和学生数量减少,全边区小学校数从1940年的1,341所下降到752所,学生从41,548人下降到26,816人。

1944年10月11日,陕甘宁边区文教大会在延安召开,这次大会根据边区实际和老百姓的要求提出了“民办公助”的办学方针。(11)文教大会后,边区小学教育又有了新的发展。文教大会前,有小学1,090所(包括民小574所),学生33,686人;文教大会后有小学1,181所(缺乏盐池、吴旗资料,包括民小730所);1945年前季,有小学1,377所(包括民小1,057所),学生34,004人(其中民小生为16,797人)。(12)由此可见,文教大会后在“民办公助”政策的推动下,边区的小学教育有了很大的发展。

根据当时战争条件下,边区人力、物力、财力困难的实际,边区政府在小学教育中创造性地提出了公办与民办相结合的办学方针。在大力增设公办小学的同时,奖励群众自办小学,鼓励人民群众不拘形式,按照自己的意志,创设各种不同类型的学校,政府主要予以指导和帮助。在这个方针指导下,先后创造出了公办学校、民办公助、农民自助办学、“一揽子”学校、巡回学校(即轮学)等多种类型的办学方式,使边区的小学教育得到飞速发展,使大多数儿童受到了良好的教育,明显地改变了边区教育落后的状况。

尽管由于边区遭到封锁以及其他原因,延安时期陕甘宁边区没有完全实现三年义务教育的目标,但是创办了上千所小学,使大多数农家子弟得到了接受基础教育的机会,这在边区乡村是史无前例的,在此前的中国教育史上也是绝无仅有的。

二、繁荣乡村文艺,丰富农民文化生活

延安时期,中国共产党和陕甘宁边区政府把文艺看做“一种很有力量的宣传训练组织的手段”(13)在大力发展文化教育的同时,也非常重视乡村文艺的发展和繁荣。这一时期边区乡村文化的繁荣,主要借助于专业艺术团体的文化下乡和发动农民自办群众性的文艺活动两种途径而展开。

专业艺术团体的文化下乡。在延安时期乡村文化建设中,延安的文艺工作者做出了不懈努力。为了把广大农民参加抗战和革命的热情和积极性充分地动员起来,在中共中央和边区政府的号召下,广大文艺工作者积极行动起来,组织各种艺术团体,创作了大量反映乡村和边区生产生活的优秀作品送到乡村,特别是1942年延安文艺界整风之后,广大文艺工作者响应中共中央文化为大众服务的号召,深入广大乡村,展开了轰轰烈烈的文化下乡运动,对于乡村文化的繁荣和农民的文化启蒙作出了重大贡献。

为了使文艺作品更贴近农民的欣赏习惯,在乡村文化建设过程中,中共中央多次强调了利用民间旧文艺的问题。陕甘宁边区文化协会在总结自己的文化工作时,也指出了过去对旧文艺利用的不足,指出:“各地的旧戏剧、旧歌曲,为各地民间所熟习,所最高兴和嗜好的东西,而我们文化运动中的新戏剧、新歌曲,却还很少能那样地打进最广大的落后的人民的心坎”。“文艺以及其他的一般艺术,是人民大众日常最接近的文化食粮,二十余年来,中国新文艺新艺术没有对这种旧文艺旧艺术的传统的接受和利用,尽了最大的可能”,进而指出:“文化的新内容和旧的民族形式结合起来,这是目前文化运动所最需要强调提出的问题,也就是新启蒙运动和过去启蒙运动不同的主要特点之一”。1941年7月,中共中央宣传部在《各抗日根据地群众鼓动工作的指示》中指出:“各种民间的通俗的文艺形式,特别是地方性的歌谣、戏剧、图画、说书等,对于鼓动工作作用更大,应尽量利用之”(14)按照中央指示精神,当时文艺工作者送到乡下的艺术作品大多借用了老百姓所喜闯乐见的传统艺术形式。

在众多的文艺形式中,戏剧、秧歌等是民众最为喜闻乐见的形式,因而颇受重视,“戏剧为进行社教的有力工具,社教而无娱乐,它的工作是不易进行的。而且社教不单是识字,戏剧、歌咏、图画,都是社教的良好工具,我们都应当运用,而尤以戏剧的宣传效果为最大。所以戏剧是社教的最好工具,不论抗战动员、改良社会风俗、提倡教育,它都是有力的宣传武器”。(15)于是,各地都成立了剧团、秧歌队、社火队等,用传统的形式进行民众动员。其中有较大影响的剧团有民众剧团、抗战剧团、关中剧团、“七七”剧团和庆环乡村剧校、光明剧团等。这些文艺团体,长期坚持在边区乡村巡回演出,深受老百姓的喜爱。它们的演出内容都和当时当地的政治动员紧密配合。文艺工作者根据每一时期的中心工作,把识字、征粮、征兵、民主选举、大生产运动、妇女放足、减租减息、反磨擦斗争、运输、募捐等各种社会动员编入戏剧、秧歌等民间艺术之中,借助群众喜愿接受的传统形式,如秦腔、陕北道情、眉户剧和民间小调等表演出来。如抗战期间,为配合社会动员,陇东剧团、群众业余剧团、秧歌队、社火队演出的剧目中,反映抗日的有《满天飞》(宣传东北义勇军抗日)、《岢岚县》和《张风桥》(反映沦陷区人民抗日)、《上前线》(反映民众积极参加抗日军队)、《新三娘教子》(反映母亲教育儿子重上抗日战场),秧歌剧有《归队》、《不当亡国奴》、《九一八》等;反映大生产运动的有《订生产计划》、《兄妹开荒》、《夫妻开荒》、《王麻子变工》、《十二把镰刀》等;反映减租减息的有《减租》、《二五减租》等;反映识字的有《不识字害处多》、《妇女识字组》、《夫妻识字》等;反映军民关系的有《游击队的干妈》、《拥军花鼓》等;反映改造“二流子”的有《二流子转变》、《李财东》、《动员起来》等;反映新婚姻法的有《刘巧儿团圆》等。

群众性文艺活动的广泛开展。在文化下乡的推动下,在广大深入基层的文艺工作者的帮助和带动下,广大农民广泛参与的群众性文化艺术活动也迅速在边区扩大乡村开展起来。

文化下乡不久,边区许多村镇都成立了乡村俱乐部,组织了业余剧团、社火队、皮影队等,因地制宜地开展各种文艺创作和文艺活动。街头文艺成了当时最活跃的文艺形式,受到了群众的普遍欢迎和称赞。当时,比较典型的街头文艺形式主要有秧歌、社火等。

秧歌原是我国广大乡村流行的一种戏剧形式,是农民创造的艺术。具有又说又唱,载歌载舞,生动活泼,短小精悍,富于表现力等特点,因而格外受到农民的欢迎。当然,由于它是封建宗法的乡村社会的产物,也带有许多消极落后的东西。抗战爆发以后,延安的戏剧工作者已经开始注意运用秧歌这种民间形式来表现新生活。特别是1942年毛泽东发表《在延安文艺座谈会上的讲话》以后,秧歌这种民族形式得到了进一步的推广和利用。从1943年春节出现新秧歌运动开始,这种群众性的文艺活动,就在全边区大规模地开展起来,几乎遍布边区的每一个乡镇。1944年春节,出现了新秧歌演出的高潮。特别是1944年和1945年春节的新秧歌活动,工人、农民、士兵、店员、学生都广泛地参加了。据史料记载,秧歌队的足迹几乎遍及每一个乡镇和山村,平均每1,500人中就有一个秧歌队。同时,还有自乐班124个,皮影班62班,观众达800万人次以上。

轰轰烈烈的新秧歌运动,开创了人民大众文学艺术的新阶段,带来了群众性秧歌剧创作的新局面,产生了一大批新的秧歌剧作,显现出繁荣多姿的可喜景象。这些剧作既有专业文艺工作者写的,也有工农兵群众自己编的,总数在数百种以上。群众创作的秧歌剧,大都是集体智慧的结晶。因为新秧歌运动差不多和边区广大乡村的生产自救、变工互助、改造“二流子”、识字扫盲、减租减息、锄奸反霸、反对封建迷信等活动同时兴起,各地政府部门都把新秧歌活动直接纳入了宣传教育工作的范围。延安文艺座谈会以后,在提倡面向工农兵的同时,也提倡工农兵自己写自己,自己演自己。因此,各村的秧歌队都根据本村本地活的事实材料创作自己的新秧歌剧,作为自我教育的教材,进一步促进了新秧歌活动的开展。

社火的旧形式很多,有“狮子”、“龙灯”、“竹马”、“小车”、“花鼓”、“彩船”、“马故事”、“柳木腿”(高跷)、“地故事”、“车亭”、“抬亭”、“背亭”等。延安时期利用社火的旧形式发动和组织群众,开展了改造和发展新社火活动。当时,在整个陇东分区,社火活动形成了一种高潮,全分区有群众社火131处,乡村中到处可听到锣鼓声,甚至停了几十年的老社火都恢复了活动,这些现象说明,群众性的艺术活动获得了蓬勃的发展。

新秧歌活动和社火活动带动了各种民间新艺术活动。诗歌、快板、新说书、民间演唱,以及窗花剪纸等都活跃起来了。曲子县的老劳动诗人孙万福创作的诗歌《咱们的领袖毛泽东》、民间艺人韩起祥所组织的陕北“说书组”所创作的新说书《刘巧儿团圆》、《张玉兰参加选举会》、《四岔捎书》、《张家庄祈雨》、《反巫神》、《掏谷槎》等都备受当地老百姓的喜爱。它们在宣传民主生活、提倡生产自救、破除封建迷信、歌颂新人新事方面起到了很好的作用。这些民间艺人的自发艺术活动不仅活跃了山村的文化生活,也为普及通俗文学提供了丰富的经验。

三、革除陈规陋习,净化乡村社会风气

在旧时代,由于经济文化落后,封建传统思想根深蒂固,广大乡村文化活动不但相当贫乏,而且极端落后,封建迷信和不健康的东西充斥其中,陕甘宁边区乡村也不例外,突出表现为存在很多巫神马脚。他们假托鬼神,造谣惑众,骗取钱财。广大农民陷于对封建迷信的迷恋和盲从中不能自拔。面对这种严峻形势,向封建迷信和各种陈规陋习开战,净化乡村社会风气,成为延安时期乡村文化建设的重要一环。为此,中共中央和边区政府作出了许多努力。

向农民进行正面的科技和医药卫生知识的宣传和推广,增强群众的科学卫生常识。为了扫除陕甘宁边区人民迷信的、愚昧的、落后的思想和不卫生的习惯,普遍提高大众的科技水平,在中共中央的直接领导下,边区政府“用各种方法,推行对于人民的自然常识与卫生常识的教育”,“印制各种通俗的社会科学小册子,向边区人民宣传社会科学的常识”,使边区文教工作“立足于进步的科学理论的基础上”(16)。为了宣传科学常识,延安科技工作者编写出版了大量的科普读物,仅1942年至1944年,在边区出版的《司药必携》、《配偶禁忌》、《解剖学》、《耳鼻喉科学》、《王大娘养胖娃》等医药卫生读物和宣传材料就达78,200余册。1941年11月21日这天,延安自然科学研究会利用这天可看到日食现象的机会,举办了一次关于日食的科普讲座,发表了《旧蚀在科学上的意义》的科普文章。同日,该会还组织日食观测,并在延安《解放日报》上作详细报道,用科学的事实对群众进行宣传,否定了群众中流行的“天狗吃太阳”、“野太阳吃家太阳”等迷信传说,帮助群众提高科学意识,自觉抵制迷信思想。为了使科学知识普及到边区偏远的乡村,在延安文艺座谈会召开之后,延安科技工作者普遍开展了下乡运动和科学大众化运动。有些地方还利用庙会等进行科技知识的宣传普及。如庆阳县每年有大小庙会七八十次,赶会的群众多达万人以上,当地民教馆就在庙会里实地教群众如何给棉花打卡、纺织等;用说书、唱小调的形式宣传国家大事和妇婴卫生;采用文化棚、张贴棉花打卡图、妇婴卫生画报等形式进行科学常识的普及教育。

诚然,由于传统习惯年久日深,要使乡村老百姓一下子抛弃巫神和迷信,完全相信医学科学是困难的,但陕甘宁边区各级政府付出了极大的耐心和劳动,帮助村民改变观念。首先,边区政府要求“各界人士,必须针对各地具体情况,利用一切机会和方法(如小学校、干调班、自卫军、读报、庙会、晨览会等)进行对人民的卫生教育”。其次,各级政府响应边区政府号召,普遍建立了卫生、防疫委员会,在乡村普遍开展群众性的卫生运动。在乡村的卫生运动中,充分发挥劳动英雄、变工队长和小学教员的作用,在村长的带领下,召开各种形式的座谈会,帮助群众定立卫生公约,经过大家民主讨论,公布施行。卫生委员会定期在乡村进行卫生检查,督促群众搞好卫生。防疫委员会定期下乡给老百姓的娃娃种牛痘、做防疫的宣传工作。通过这些工作,大多数老百姓有病不再看巫神,而改看医生。乡村民众相信科学,反对迷信的观念逐渐形成了。

在乡村对各种封建迷信思想及表现进行揭露和批判。为了让人民认清迷信愚昧的害人之处,从而打心眼里远离封建迷信。陕甘宁边区先后在乡村开展了反巫神运动和巫神坦白运动以及“崔岳瑞运动”,利用各种形式,揭露封建会道门、巫婆、神汉等欺骗人民、愚弄人民的唯心主义谬论。

第一,与改造“二流子”运动相结合,开展了反巫神运动和巫神坦白运动。在改造“二流子”运动深入开展的1943年和1944年,陕甘宁边区顺势开展了反巫神运动和巫神坦白运动。对于神官和巫神,一面由政府进行劝诫和教育,一面发动群众揭露其骗人伎俩,进行批评斗争,强制他们进行生产劳动。延安县委、县政府在改造“二流子”的同时,乘势对50多名长期从事敲诈勒索、害人骗财的巫神骗子进行了集中改造,召开大会进行说服教育,并为其制定了改邪归正的公约:“我们约定,再不务神;遣送斩剁都是骗人;讲求卫生,破除迷信;各样嗜好,都要改正;参加生产,闹好家务;互相监督,教育别人;违反此约,甘受处分。”取得了良好的效果。到1945年,陕甘宁边区各县绝大部分迷信职业者都受到了不同程度的改造。

第二,随着卫生运动的开展,各地还展开了“崔岳瑞运动”,抓紧时机改造巫神,调查揭露巫神的骗人伎俩,促使其转变,并利用转变的巫神现身揭露其罪恶,使群众认清他们图财害命的本质。其做法是以点带面,推动反迷信斗争的深入开展。崔岳瑞是定边县卜掌村的一名中医,行医中,他深入群众进行调查研究和卫生宣传,用科学知识和自己的医疗实践揭露巫神,收到了很大效果,受到了群众的欢迎,成为全边区卫生运动中的模范。陕甘宁边区政府以他为榜样,号召全边区医药卫生工作者向他学习。

第三,与改造旧艺术、宣传新民主主义文化的文艺运动相结合,逐步剔除民间艺术中的封建迷信成分,用新的受群众欢迎的艺术挤占迷信地盘和空间。陕甘宁边区文艺运动根据毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,坚持“一方面在新基础上发展,一方面在旧基础上改造”的方针,组织文艺工作者深入基层,在新的艺术基础上创作了大量内容健康的文艺作品。同时对现有“宣传封建迷信的旧艺术”,在利用的基础上逐步加以改造。其中,新秧歌运动成果极为突出。延安文艺工作者在创作新秧歌中,把“打击‘巫医’、‘术士’”作为一个重要的主题,使新秧歌成为“破除迷信的一种好方法”,深受农民群众喜爱。在对边区内900余支旧秧歌队的改造中,到1944年年底止,文艺工作者克服重重困难,使近300支旧秧歌队有了新的内容和新气象,并建立起新秧歌队近80支。经过努力,使迷信思想逐步退出了秧歌剧的舞台。

延安时期宣传科学,反迷信的斗争,虽然没有完全消除迷信思想及其势力的影响,没能让科学意识在广大乡村占据绝对的优势,但其历史意义却不可低估。这场斗争几乎触及了封建迷信的所有领域,它是中国共产党及其领导下的陕甘宁边区政府运用科学知识和先进理论,在中国落后的乡村向迷信势力展开的一次规模空前的正面交锋,对边区广大农民进行了一次全面深刻的科学启蒙,逐步改变了广大农民长期以来听天由命的传统思维,促进了边区乡村的开化。

废除缠足陋习。延安时期,中共非常重视妇女的解放,把废除缠足陋习看做是开启民智、提倡民主的大事来抓。

1937年7月19日,在陕甘宁边区召开的各县、区长联席会议上,根据周恩来,博古、刘少奇、邓发、李富春、邓小平等13人的提议,通过了《关于禁止妇女缠足的决议案》。根据这一决议,1939年8月,边区政府颁布了《陕甘宁边区禁止妇女缠足条例》(以下简称《条例》)。条例规定:“凡边区妇女年龄在18岁以下者,自本条例公布之日起,一律禁止缠足”。“凡边区妇女已缠足者,自本条例公布之日起,须一律解放。”“凡边区妇女,在放足运动中自动放足并能推动他人而起模范作用者”,给予奖励。如果18岁以下女孩继续缠足者“一经查出即科处其父母或其家长一年以下之有期徒刑”;如果40岁以下妇女不解放,“一经查出即科处其父母或其家长半年以下之有期徒刑”。(17)为了督促条例的执行,边区政府民政厅又颁布了一系列条例和训令,强调指出:“妇女缠足,障碍社会进步,危及未来人种健康,实抗战建国中最大障碍之一,理情显然。我边区各级政府,革陋除弊应责无旁贷,本厅现已将禁止缠足条例颁布,希各县区乡切实讨论,切实动员,厉行检查,广事劝导,开群众大会及发动各种群众组织进行动员,尤以各小学教员学生,进行说服劝导,发动小学生和儿童团与缠足妇女进行斗争,较为有效,政府亦当以劝导为主,处罚作为消极方面之督促,务期在此6个月内达到所有边区任何角落之妇女,不再有缠足之罪行。”(18)同年12月3日,边区政府民政厅再次颁布训令,要求各县在冬闲时间,进行突击放足,训令指出:第一,各县在1940年1月30日以前,作出放足工作总结,将放足成绩与经验报告民政厅;第二,放足标准:18岁以下者完全放开,18岁以上40岁以下者以不缠裹脚布为最低要求;第三,对于造谣破坏者,随时制裁,对逾期未放者按《条例》制裁,对放足工作努力或怠工的工作人员报请奖惩。(19)

根据上述法令,陕甘宁边区开展了一次大规模的不缠足运动。在放足运动中,各地妇联组织监督放足情况,经常收集汇报,大造放足好的社会舆论。各县成立了以妇联等群众组织为主的放足突击委员会,并组织宣传队、放足突击队,深入到各乡、各村、各户进行宣传和鼓动,并且教给妇女缠足的方法。这期间,漫画、小型宣传品、歌曲、戏剧、板报等宣传工具紧密配合,大力宣传妇女放足的好处。在放足运动中,各级妇女干部做了许多实际工作。她们手把手教给妇女放足的方法,教妇女剪圆头鞋样。通过耐心细致的工作,许多妇女懂得了放足的意义,自动放足,穿上了平底鞋。一些父母明白了缠足的危害,不再给女儿缠足。许多放了足的妇女也加入到反缠足运动中来,结合自己的亲身体会,宣传放足的好处,进一步推动了放足运动的开展。庆阳县妇救会成立了剪脚布小组,先学校,再城镇,再乡村全面动员妇女放足。运动中,各级干部带头动员自己的亲属放足,开展了放足竞赛活动。(20)

边区的不缠足运动取得了显著的成效,如关中分区新正县自禁止缠足条例颁布到当年10月底,全县18岁以下的女子80%都放了足。(21)通过不放足运动,那些放了足的妇女,上山、赶集都很方便,使“越来越多的妇女都自愿放足,逐渐形成了社会风气”。(22)

提倡婚姻自由,保障妇女权益。1939年4月,陕甘宁边区政府颁布的《陕甘宁边区婚姻条例》(以下简称《条例》),充分体现了婚姻自由的原则。其中规定:“男女婚姻照本人之自由意志为原则”,“禁止包办、强迫及买卖婚姻,禁止童养媳及童养婚(俗名站年汉)”。“结婚年龄,男子以满20岁,女子以满18岁为原则”。“有配偶者,未经离婚,不得重为结婚”。“实行一夫一妻制,禁止纳妾”。实行婚姻登记的制度,男女双方自愿结婚或自愿离婚,都要向当地乡政府登记,发给结婚证或离婚证。《条例》还保障了妇女在子女和财产上与男子享有平等的权利。(23)1944年,修订本条例时又增加了保护妇女权益的新内容“女方在怀孕期间,男方不得提出离婚,具有离婚条件者,亦须女方产后一年始能提出(双方同意者不在此限)”。(24)《条例》保障了女子在婚姻中的自由和权利,改变了过去女子在婚姻中被奴役和被动的地位。许多乡村妇女开始大胆地追求婚姻自由。1943年马锡五公断封棒儿(封芝琴)婚姻上诉案就是边区青年女子要求婚姻自由的一个典型事例。(25)说明边区乡村青年男女的婚姻观念发生了较大的变化。另一个表现是在婚姻中,妇女取得了一定的婚姻自主权。如绥德分区,1942年的23件解除婚姻案中,全部是妇女提出;1944年的65件解除婚姻案中,有62件是妇女提出的(26)。

随着妇女在婚姻中地位的变化,她们在家庭中的地位也发生了改变,开始成为家庭中的平等成员。边区一位妇女曾动情地描述了自己在家庭中地位的变化:“过去做媳妇,须等公婆丈夫吃完饭,才能吃其残余,常被打骂,不能过问家里的事。现在打骂取消了,妇女管理家事;衣服制的比男子还多;过去买卖婚姻,现在婚姻自由。这是我们妇女出了头的世界。”(27)

延安时期,广大妇女不但在婚姻中获得了与男子平等的权利,在政治上也拥有了同样的权利。1939年陕甘宁边区第一届参议会通过了《提高妇女政治经济文化地位案》,提出了七项措施,其中就包括鼓励妇女参政。“各级参议会应有25%的女参议员,备机关应大量吸收妇女工作”。(28)在政府的鼓励下,那些昔日只知围着锅台转、足不出户的乡村妇女,开始走出家门,参与各种社会活动,积极地参政议政。许多乡村妇女当选为县、乡参议会参议员,和男子一样行使着自己的政治权利。在1941年边区第二届各级参议会选举中,有167名妇女当选为县级参议会议员,2,005名妇女当选为乡级参议会议员。(29)她们绝大多数是乡村妇女。妇女社会地位的显著提高,是边区乡风文明的一大标志,这是边区乡村文化建设推动社会进步的一个重大贡献。

总之,陕甘宁边区乡村文化建设的开展是对旧中国乡村落后愚昧社会风气的一次较为成功的开战,通过乡村文化建设,一个朝气蓬勃、积极向上的新乡村日益清晰地呈现在了人们面前。

①陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》社会教育部分·上,教育科学出版社:1981年版,第99—100页。

②参见中共盐池县党史办:《陕甘宁边区概述》,宁夏人民出版社1988年版,第220页。

③参见陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》社会教育部分·上,教育科学出版社1981年版,第145页。

④陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》小学教育部分·上,教育科学出版社1981年版,第97—99页。

⑤陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》小学教育部分·上,教育科学出版社1981年版,第55—57页。

⑥参见陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》小学教育部分·上,教育科学出版社1981年版,第58—64页。

⑦参见陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》小学教育部分·上,教育科学出版社1981年版,第77—78页。

⑧参见陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》小学教育部分·上,教育科学出版社1981年版,第125页。

⑨参见1944年6月3、4日重庆《新华日报》。

⑩参见李维汉:《回忆与研究》下,中共党史出版社1986年版,第567页。

(11)参见陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》教育方针政策部分·下,教育科学出版社1981年版,第440—446页。

(12)参见陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》小学教育部分·上,教育科学出版社1981年版,第239页。

(13)陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》教育方针政策部分·上,教育科学出版社1981年版,第31页。

(14)中共中央书记处编:《六大以来》下,人民出版社1981年版,第855页。

(15)陕西师范大学教育研究所:《陕甘宁边区教育资料》教育方针政策部分·上,教育科学出版社1981年版,第73页。

(16)西北五省区编纂领导小组、中央档案馆:《陕甘宁边区抗日民主根据地》文献卷·下,中共党史资料出版社1990年版,第377页。

(17)甘肃省社会科学院历史研究室:《陕甘宁革命根据地史料选辑》第1辑,甘肃人民出版社1981年版,第43—44页。

(18)陕西省妇女联合会:《陕甘宁边区妇女运动文献资料(续集)》(内部资料),1985年,第74页。

(19)参见陕西省妇女联合会:《陕甘宁边区妇女运动文献资料(续集)》(内部资料),1985年,第99—100页。

(20)参见中共庆阳地委党史办:《陕甘宁边区陇东的群众运动》(内部资料),1994年12月,第9页。

(21)参见中共庆阳地委党史办:《陕甘宁边区陇东的群众运动》(内部资料),1994年12月,第9页。

(22)西北五省区编纂领导小组、中央档案馆:《陕甘宁边区抗日民主根据地(回忆录卷)》,中共党史资料出版社1990年版,第450—469页。

(23)参见甘肃省社会科学院历史研究室:《陕甘宁革命根据地史料选辑》第1辑,甘肃人民出版社1981年版,第40—42页。

(24)陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第8辑,档案出版社1988年版,第95页。

(25)参见华池县温台区农民封彦贵为图钱财,将女儿封棒儿先后许给张金财之子、张宪炽之子和朱寿昌为妻,并都索取“礼钱”。封棒儿因与张伯儿自由恋爱,拒绝了父亲的买卖婚姻。张金财伙同族人深夜闯入封家把棒儿抢走,给儿子完婚。封棒儿向陇东分区专员、边区高等法院陇东分庭庭长马锡五上诉,马锡五协同县政府召开群众大会,公开审理封棒儿婚姻案,分别判处封彦贵与张金财劳役和苦役,当众宣布封棒儿和张伯儿的婚姻有效(见《华池县志》,第155页)。

(26)参见陕西省妇联:《陕甘宁边区妇女运动文献资料(续集)》(内刊资料),1985年3月,第376—377页。

(27)陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第3辑,档案出版社1987年版,第193页。

(28)中共中央党校科研办公室:《陕甘宁边区参议会(资料选辑)》(党校系统内部发行),1985年1月,第149页。

(29)参见西北五省区编纂领导小组、中央档案馆编:《陕甘宁边区抗日民主根据地》回忆录卷,中共党史资料出版社1990年版,第450—469页。