四 鼓励互助,改变人们的生产关系和社会联系

边区经济属农业型经济。由于生产力水平不高,农业生产主要靠人力和畜力,在春种、夏耘、秋收等农忙季节常常误工违时,种不下,锄不上,收不了。这在人少地多的地方更显突出。边区政府以极大的热情鼓励和组织劳动互助,大大促进了生产,同时,也悄悄地改变着人们的生产关系和社会联系。

劳动互助的主要形式为变工和扎工,这在边区红色政权成立之前就存在,只是规模很小,一般只限于本族、亲戚、朋友之间,且不固定,多为临时性的。“变工”即换工,是在不改变土地、作物所有权的前提下农民相互间调剂劳动力的方法。有人工换人工,牛工换牛工,人工换牛工等等。参加变工队的农民,各以自己的劳动力或畜力,轮流地并集体地替各家耕种,结算时,一工抵一工,多出了人工或畜力的由少出了的补给工钱。“扎工”关中一带称“唐将”,一般是由土地不足的农民组成一个集体,除相互变工互助外,也集体出雇于需要劳动力的人家。

由于政府的大力提倡、鼓励和组织,以变工队和扎工队为主要组织形式的劳动互助在全边区蓬蓬勃勃地开展起来。1942年,“全边区现有全劳动力三十五万个,今年经常组织在集体劳动中的变工队扎工队的已有二万余人,占全劳动力总数的十分之一,而临时性的劳动互助,就延安县说,有百分之七十”①。逾年,“全边区参加劳动互助的全劳动力八万一千余人,占全区劳动力百分之二十八”,到1944年,这个比例提高到46%,“有些地方在夏耘时,达百分之八十”②。在规模、覆盖面大大扩张的同时,这些劳动互助组织也开始常年固定下来。互助的内容,由土地的耕种,扩大到兴修水利和道路、运输等方面。互助组织的成员,也由壮年男子,扩大到老汉、儿童、妇女。

无论是变工还是扎工,都是集体劳动,其好处有五③:

(1)大家在一起劳动有说有笑兴高采烈,有竞争心不甘落后,做得又快又不觉疲劳。

(2)人多可以进行简单的分工,比如播种时有的打土有的撒籽,收割时有的割有的拧把,做得特别快。

(3)有组织有指挥(扎工的工头,变工的变工队长),作起一齐作,休息一齐休息,没有人偷懒。

(4)不误时间,早起有人必叫,不必在家等吃饭(只有一人等取饭),午饭不必回来(派两人回来取饭)。老百姓有句话非常对,人多受苦受在山上,人少受苦受在路上。

(5)集体劳动中夹杂一两个劳动力弱的人,由于大家的影响也可以变成好劳动了。

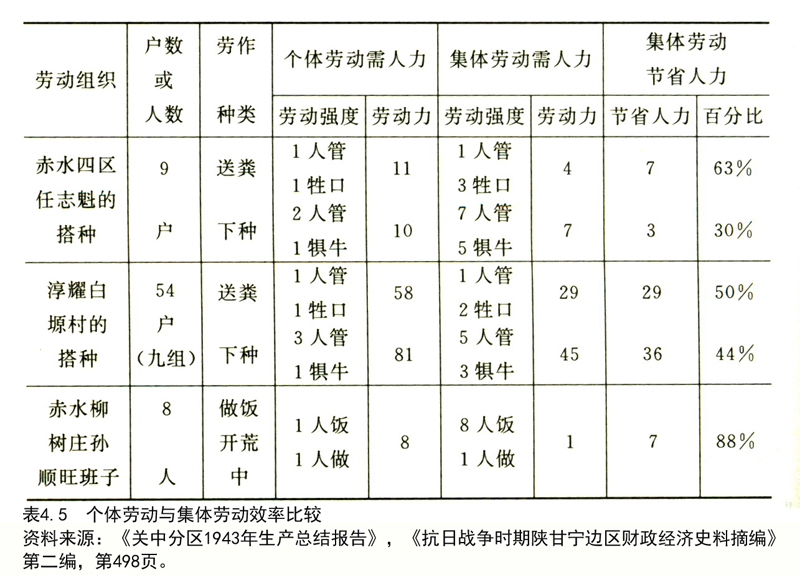

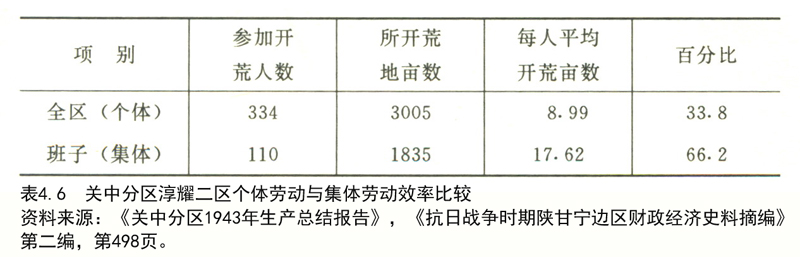

这就大大提高了农村的劳动生产率。其增幅依农活种类的不同而不同,一般在30%—100%。表4.5和表4.6是关中分区当年关于个体劳动和集体劳动效率的比较分析。这两组统计数据说明:送粪可以节约百分之五六十的劳力,下种可以节约百分之三四十的劳力,做饭可以节约80%以上的劳力,也即分别提高效率1倍以上,40%以上和7倍。开荒的效率也提高了1倍。

劳动互助在大幅度提高劳动生产率、促进生产发展的同时,也悄悄地然而又是迅速地改变着人们的生产关系和社会联系。

首先,改变了一家一户分散地封闭地劳作、相互间“老死不相往来”的状况,密切了彼此间的联系。许多自然村的全劳力和半劳力,男人和女人混和编成2个以上的变工队或扎工队,大家在一起劳动。今天帮张三家耕地,明天又转到李四家,后天又转到王五家……到哪家干活就吃哪家供应的饭,相互间的联系自然就大大密切了。许多变工队、扎工队在劳作中还开展竞赛,赛谁干得多,干得好,也上演一点黄土地上憨厚农民近似粗鲁实则亲昵的民间娱乐节目。别岭村唐将班子领导人李长青向记者描绘说:“有时还比赛骂,唱着骂,我们到堡子湾做活时,和堡子湾的班子赛过,第一天赛锄得快,一人一天锄二亩,太阳还有两竿,我们就锄完了。第二天赛骂,你骂过来,我骂过去,到第三天,他们声都哑了。赛骂的好处是少歇,一天只歇一次,有时连饭都不愿吃,他们不回去,我们回去不是给人家骂下啦!真是热闹,简直不觉得疲倦。”④这段叙述很生动,可以帮助我们想见当时农民集体在田间锄草时的亲密无间、欢快愉悦的情景。

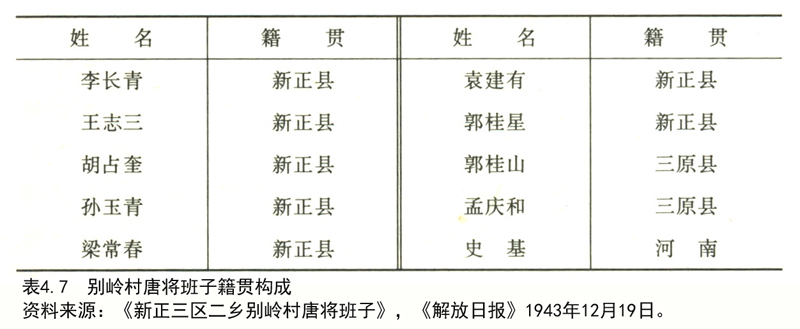

其次,使维系人们关系的纽带主要靠血缘,改变为主要靠生产互助。边区农村与广袤的中国其他农村区域一样,人们是依血缘聚集在一起从而形成村落的。随着沿“南路”而来的移民与沿“北路”而来的难民的增加,边区农村血缘型的村落开始发生变化,但人们的亲疏主要还依血缘而定。尽管政府优待移难民,但为难、排挤移难民的事仍时有发生。这从政府的许多文件中可以看到。劳动互助的普遍开展,从根本上改变了这种状况。尽管还有依血缘组成的变工队、扎工队,如劳动模范吴满有直接领导的变工队,但同时越来越多的变工队、扎工队已经由杂姓组成而不只是由同一血缘组成了。新正县三区二乡别岭村唐将班子的构成具有代表性:

该村的唐将班子有10人,其中7人是原居民,3人是外来的移难民。由于组织得好,邻近的魏家窑村也参加进来,唐将班子扩大至38人。魏家窑村加入人员的籍贯不详,但资料表明内有7个客工(即外来打工的)。以此计算,38人中至少有10人是“外来户”,占26.3%。“外来户”特别是移难民在班子中受到优待。班子供粮给他们;轮到给他们做活时,大家早晚在自己家里吃而不是按规矩在他们家里吃;带牛帮助移难民耕地时,只还人工不还牛工,而且牛不在他们家中喂⑤。这种依劳动互助而非血缘为纽带的联系,对于农村社区的稳定和边区政权加强对农村基层的控制,具有重要意义。有两个例子可资说明。其一,淳耀县某自然村村民陈锁之,是个“浪家子”,好吃懒作,把一份百亩地的家当弄完了,无以为生,就偷窃。村里的变工队收他进来,让他参加开荒。他怕苦、绝食,队员们就耐心地帮助他,“每天一明,就去叫他上山生产”。结果他当年“种了六亩谷子,十二亩玉米,种麦廿四亩,能打七八石粮食”,很快转变了⑥。其二,环县某变工队为抗属收秋,队员张显林因一再帮助抗属干活不积极挨批评憋气,没有打招呼就回家,队长追问其故,张带气地说,我去参加保安队,你们给我优待!队长信以为真,带领队员为他收秋1天,拔黑豆10余亩。之后张又反悔。行政村主任知道后开会批评他,结果张心悦诚服地参加了地方抗日武装⑦。前一个例子说明变工队是怎样有效地通过群众帮助而非行政强制的方式教育、改造游手好闲者,维护农村社区正常秩序的;后一个例子说明变工队是怎样把政府优待抗属的政策落到实处,在保证抗日军人效忠沙场的同时,激励青年农民参军上前线的。这样的例子在当年的报刊、政府总结中比比皆是,说明是很有代表性的。

再次,在平等、互助的双向社会联系的大背景下,出现了扶助弱者的单向的社会联系。劳动互助,无论是变工还是扎工,都是以平等、双向互动、相互帮助为前提和基础的,本质上是一种等价交换的关系。变工的种类很多,除上面提到的人工变人工、人工变牛工等外,还有牛犋的变工——有耕牛的农户将牛犋和劳力合起来,轮流在每户土地上耕作;搭庄稼——几家有本族亲戚朋友关系的,其土地、牲畜、人力都差不多的小农户,将各家的人力、畜力、农具等等完全合起来耕作,各农户土地上的收获仍归各农户所有;异地种——土地不足、劳力有余的几家农户合作,抽出一人到外地揽工,土地由合作的农户共同帮助耕作,揽工的回来或者把获得的钱物分给合作者,或者给每家还工……参与的各方之间体现的是一种互利、互惠、等价交换的关系。扎工按其本来意义,是一种集体雇工的组织。许多出雇的短工组织在一起,向外出雇。但实际上,多数扎工不纯粹是出雇的短工,他们拥有自己的土地。他们参加扎工,是为了“拉工”(即雇用扎工给自己做活),以便“不违农时”。因为扎工有“拦工”的优先权,并且可以不出工钱,而像变工一样以参加扎工做工来陆续“还工”,最后以还工的多寡按天找进或找出工钱。因此,扎工们之间体现的,同样是一种互利互惠的等价交换的关系。

与此同时,也出现了一些不讲平等互利、等价交换的纯粹尽义务的单向的帮工扶助行为,如前面提到的变工队中大家帮助移难民户的例子等等。此外,还有许多义务帮助抗属耕作的事例,淳耀县第三区第二乡第二行政村共有三家抗属,其中两家有劳力不用代耕帮工,“只有买牛娃父亲是一只眼,母亲是一个手,不能好好劳动,我们给他代耕三十多亩地,到了种的时候,我们用搭工班子一起去,一晌就种完了,就是买牛娃在家也不如代耕种得快。到过年过节的时候,我们送些豆腐、菜肉等给他们慰劳,全年他们都没负担,公粮不出,义务劳动也没有,现在他们吃得比我的还好些”⑧。另据米脂县的材料,一些变工队还主动给病人代耕,也是尽义务,不用还工。变工队的农户在这方面显得很自觉,“不能个人主义”已经成了他们的口头语⑨。这种不求补偿,不要报酬的扶助弱者的代耕代收,对于加强农村社区的内聚力和自然调控力,改变小生产与生俱来的自私自利观念,净化社会风气,都是十分有益的。

边区政府鼓励、组织的大规模劳动互助运动中,也有不和谐之音。如有的扎工队、唐将班子完全取消抽工人工钱给包头作报酬的传统做法,使扎工队、唐将班子的组织者的积极性受到挫伤。有的变工队改变“按土地分配”的老百姓普遍接受和已经习惯的做法,实行“按劳动力分配”,即变工队集体开垦的荒地归农户公有,收获的庄稼“按劳动力分配”(根据参加变工的农户的人力和畜力的多少分配)。当时出名的、有代表性的是延安县的刘秉温变工队。这在生产力水平不高,参加变工的农户又各有自家土地的情况下,不利于提高劳动生产率⑩。所幸的是边区政府及时发现并制止了这类超越历史条件的做法。

① 毛泽东:《论合作社》,《毛泽东选集》,东北书店版,第889—891页。

② 中共西北局调研室:《边区经济情况简述》(1944年2月19日),《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第二编,第420页。

③ 中共西北局调研室:《延安县川口区六乡农业调查》,《解放日报》1943年4月1日。

④ 《新正三区二乡别岭村唐将班子》,《解放日报》1943年12月19日。

⑤ 《解放日报》1943年12月19日。

⑥ 《解放日报》1943年12月8日。

⑦ 《环县政府经济建设工作报告》(1939年1月),《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第二编,第508页。

⑧ 《村主任石明清介绍搭工组》,《解放日报》1943年12月8日。

⑨ 《米脂县1944年春耕变工总结报告》(1944年5月14日)。

⑩ 中共西北局调查研究:《陕甘宁边区的劳动互助》(1944年),《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第七编,第478—487页。