一、加入宗密《圆觉忏》的原因

圭峯宗密(780~841),与南泉普愿(748~834)、黄蘖希运(?~850)、药山惟俨(751~834)、云巖昙晟(782~841)、白居易(772~846)、裴休(797~870)等同时,被尊为华严五祖。

但因为自称其禅法是承於荷泽神会法系,1一生专事诵经修禅。尝见禅门之徒互相诋毁,乃著《禅源诸诠集》一百卷,提倡「教禅一致」,对神秀北宗、净众宗、保唐宗、洪州宗、牛头宗、宣什宗、荷泽宗等都有一定的判摄与批判。2此外,又著《原人论》一卷、《盂兰盆经疏》二卷、《华严经纶贯》十五卷、《圆觉经大疏释义钞》十三卷、《金刚般若经疏论纂要》二卷、《起信论疏注》四卷、《注华严法界观门》一卷、《中华传心地禅门师资承袭图》一卷等三十余部,均对理解禅宗思想及禅宗忏悔思想有其一定之贡献。

再则,《祖堂集》载他为荷泽神会—磁州如禅师—益州惟忠和尚—遂州圆禅师—草堂和尚(宗密)的法系,著有「礼忏」作品,3且其忏悔思想就表现在《圆觉经道场修证仪》(《圆觉忏》)十八卷一书,4故宗密《圆觉忏》与神会般若知见的无念忏悔有何关系是耐人寻味的。

国内外学者如镰田茂雄、池田鲁参、台湾释天禅与大陆释圣凯等对《圆觉忏》虽早有斐然的成就,5但笔者基於荷泽神会以般若知见言无念忏悔之关系,特别再就宗密的《圆觉忏》进行观察,略作简明扼要之评述。

二、《圆觉忏》的内容、结构与忏仪

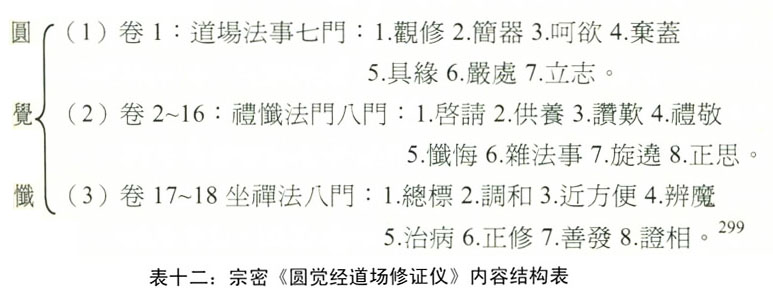

宗密在《圆觉忏》的书前目次与卷一开头,即列出全书的卷次、内容与结构,大致如下:

亦即,宗密认为圆觉忏悔须包含三大部分的实践:(1)道场法事七门;(2)礼忏法门八门;(3)坐禅法八门。他认为,《圆觉忏》属于「顿教」,若能依法修持,必能获得四大利益:(1)初、後无二、(2)与佛一体、(3)圆顿大益、(4)三种观成。6他认为,依《圆觉忏》进行忏悔灭罪、佛教义理与禅观的实践,於初发心时,便得阿耨菩提;忏者心净,与诸佛如来众生三无差别;圆融无碍,顿悟见性;修习圆觉三观,破一切障。

他认为,修持《圆觉忏》须依严格的忏仪顺序、观照功夫与忏悔思想之认识,分三期进行修证,其云:

欲得一念中不起灭定徧至十方佛土供养诸佛,於诸佛所见种色身作种种神变放大光明说法普度众生令入不思议一乘者,欲得破坏四魔净诸烦恼、破根本无明三*(上下毋)四倒、除见障业障报障乃至灭一切障道之罪、见身入菩萨正位具一切佛自在功德者,当於空闲寂静之处,依《圆觉了义经》,(1)一百二十日中,(2)或百日中,(3)或八十日中,一心精进,修习圆觉普眼观门及奢摩他等三种观门。先於三七日中,施设毗卢遮那、文殊、普贤形象,目覩心想,至诚礼拜,懇到忏悔,深发誓愿,愿灭如上所说罪障,愿得如上所说功德。过三七日,一向摄念,满所期限,必得斯益。8

可知,宗密的《圆觉忏》乃依《圆觉了义经》而制,以华严三圣「毗卢遮那佛」、「文殊菩萨」、「普贤菩萨」作为忏者懇倒礼拜的观想对象,普贤表所起万行,所证法界,以理寂为心体;文殊表能起之解,能证大智,以智照为大用。文殊普贤二圣法门,互为因果,理事圆融,理开体用,智融权实,即体即用,即用显体,体用重重互涵,圆融合摄於毗卢遮那如来法身的一心法界的光明遍照中。9整部忏仪的最终目的是要证见「毗卢遮那、文殊普贤、三圣性相身」、「得六根清净、入佛境界、通达无碍」,成就不可思议的「圆通理智」。10

至於《圆觉忏》的礼忏仪轨部分,从「卷二」至「卷十六」部分,宗密皆依序以「1.启请→2.供养→3.讚歎→4.礼敬→5.忏悔→6.杂法事→7.旋遶→8.正思」八法门进行礼佛、忏悔、发愿、迴向等仪节,每一卷皆为禅观、礼忏与修证的结合。各卷的忏文都以歎佛、菩萨与世尊的问答为缘起,中间辅以诗偈的简摄与唱诵,最後才是忏悔发愿与唱诵无常偈。书中「菩萨与世尊的问答」部分,依序是文殊菩萨→普贤菩萨→普眼菩萨→金刚藏菩萨→弥勒菩萨→净慧菩萨→威德菩萨→辨音菩萨→净业菩萨→普觉菩萨→圆觉菩萨→贤善首菩萨等十二位大乘菩萨,即以《华严经》为始,以《圆觉忏》收尾,然後终止於叹佛之般涅槃。问答的形式,恍若《华严经·入法界品》财童子五十三参一般,形式一样,但修法不同,目的不同,华严经是要「入不思议法界」,宗密是以忏愿入圆觉悟境而已。至於「唱诵诗偈」部分,从卷三至卷十六,或十四唱四十二偈,或十八唱四十八偈,或二十唱四十五偈,或十四唱三十一偈,或九唱二十二偈,11……各卷唱诵不一而足,各随忏意之内容而有不同之唱诵展现,明显表现出宗教性的礼忏仪节。

当然,「忏悔发愿」部分是忏悔灭罪仪轨的主轴,从卷三至卷十六,宗密依序就「忏悔无始劫来无明等罪业」→「忏悔无明颠倒五逆等罪业」→「理忏三障」→「忏悔三毒罪业」→「忏悔身口意十大罪业」→「忏悔三恶道罪业」→「忏悔僧俗罪业及马头罗刹」→「华严普贤行愿忏」→「忏疑慢罪业」→「自述忏悔劝请随喜迴向发愿五门」→「依《金光明经》忏悔发愿」→「《金光明经》金鼓忏悔发愿劝请随喜迴向」→「《金光明经·灭业障品》忏悔」→「《金光明经·灭业障品》忏悔」→「《金光明经》业报性空忏悔」→「《水忏》、《佛名经》兴七种心与百八罪业忏悔」→「《水忏》《佛名经》四种方便与无间罪业忏悔」→「《水忏》《佛名经》杀害等罪业忏悔与《圆觉经》经义」→「《水忏》《佛名经》身三口四等罪业忏悔」→「《水忏》《佛名经》佛法僧间罪业忏悔」→「《水忏》、《佛名经》地狱畜生饿鬼人天当来报障忏悔」→「总忏无始劫来罪业」→「礼佛发愿普共忏悔」等进行彻底完密的忏悔实践。

另外,各卷卷尾部分,都以唱诵「无常偈」以作收结,据宗密的小字附记,「无常偈」分别取自《法句经》、《涅槃经》、《阿蓝若集禅经》、《大智度论》、《阿含经》、《正法念处经》、《无常经》等经论,其中《法句经》引用了四次,《无常经》就引用了五次,可见「是日已过,命亦随灭,如少水鱼,斯有何乐?众等:当勤精进,如救头燃,当念无常苦空,谨慎勿放逸」12的珍惜有限生命与勇猛精进的忏悔意蕴是极强烈的。

三、《圆觉忏》与惠能、神会忏悔思想之差异

这样的忏悔实践,与惠能无相忏悔、神会无念忏悔等不执著於礼忏仪轨的顿悟忏法并不相同,要有三点:

首先,宗密系结合《正法念处经》、《华严经》、《圆觉经》、《金光明经》、《佛名经》、《水忏》、《马头罗刹经》、《法华三昧忏仪》、《天台小止观》等经典的禅观方便、总别罪相、诸佛菩萨与忏悔思想而来,这与历来大型礼忏法的编撰原则并无不同,但宗密是截取了印度佛教经典及中国忏法中的忏理、忏法与罪相,巧加联繫,成为自己的创意。这种创意,很明显的是一种透过「渐修」以契「圆融觉悟」的实践方法,但从形式而言,它将近十九万字的忏悔仪轨,已超过近六万六千字的十卷《梁皇忏》,并与近二十六万字的四十二觉《大方广佛华严经海印道场十重行愿常徧礼忏仪》相互辉映;13内容思想上,又不时出现「圆灵」、「自灵真心」、「灵明」、「灵心」、「灵觉」、「真灵」、「觉心」等「圆通理智」之忏意,这与惠能般若空智、神会金刚般若的思想源头不类。

其二,他对於南北二宗对於顿、渐的执迷,本有自己的见解,其云:

欲示真知见,先观六道迷;失头呼即觉,捨父劝唯稽;故说三乘异,兼谭一理齐;上根直显发,下士渐提携;执妄须除糞,登真岂假梯?

首二句说明了顿悟见性并非偶然,禅者须先正确认识到六道众生因错误的知解而墮入因果轮回的事实,其修行实践方具意义;三四句说明了不论顿、渐皆有机要,不能有所偏废;五六句说明了三乘的差别都应认识,且在正确认识之後须以圆觉之理赅之;七八句说明了上根可用直显之法发之,但下根者必须用渐悟之法践行之;最後两句说明了任何人只要有所执妄,都必须扫除净尽,只要能扫除烦恼业障,顿悟就不难了。加上,他倾一生心力为《圆觉经》广作注疏,就是强调顿悟见性必须对佛教教义有正确无误的认识。要言之,顿渐虽兼备,但顿悟之前须渐修,渐修可补顿悟之不足,这与荷泽神会不断强调禅《金刚经》经义的认识与诵读灭罪之禅法确实有相似之处,所不同的是,神会之所以重视《金刚经》的般若知见,是承自道信——弘忍——惠能的般若空智禅行,但宗密所强调的则是《圆觉了义经》的圆觉知见。

其三,宗密除继承了华严澄观的「一心」思想外,《禅源诸诠集都序》、《原人论》等书中又倡行「教禅一致」与「三教会通」的思想,14这都可在《圆觉忏》兼包《正法念处经》、《华严经》、《圆觉经》、《金光明经》、《佛名经》、《水忏》、《马头罗刹经》、《法华三昧忏仪》、《天台小止观》等经典的禅观方便、总别罪相、诸佛菩萨与忏悔思想看出端倪。是故,他的《圆觉忏》除了作为华严宗教义的实践法门外,似是有意以更为圆融的圆觉心法对禅宗「约名说义,随名生执」15而不重忏仪的弊漏提出补足之法,这在《禅源诸诠集都序》中说得更清楚,其云:

(佛)以修习之门人多放逸,故复广说欣厌,毁责贪恚,讚歎勤俭,调身调息,麁细次第。後人闻此,又迷「本觉」之用,便一向执相。唯根利志坚者,始终事师,方得悟修之旨。其有性浮浅者,纔闻一意即谓已足,仍恃小慧便为人师,未穷本末,多成偏执。故顿、渐门下,相见如仇雠;南、北宗中,相敵如楚汉,洗足之诲,摸象之喻,验於此矣。今之所述,岂欲别为一本集而会之,務在伊圆三点,三点各别,既不成伊;三宗若乖,焉能作佛?故知欲识传授药病,须见三宗不乖,须解三种佛教。16

明显的,他对於当时南北二宗对於顿渐之争执,忽略自性的本觉作用,忽视各宗的优异教义,执於一端之见,几至「相见如仇雠,相敵如楚汉」的地步表示不能苟同,喻之如佛陀时的「洗足之诲,摸象之喻」。最後的「欲识传授药病,须见三宗不乖,须解三种佛教」三句,说明了禅者都应该不执於顿、渐,不迷於性、相、禅,兼顾教义知见之正确认识,又揽儒道之精义,而摄之於本觉真心去践行十八卷的《圆觉忏》,才是正确的禅修态度。

不过,宗密浩浩荡荡用将近十九万字所铺撰的十八卷《圆觉忏》,虽然是让忏者「一一兴说胜事,令一一晓会大意,一一领受因缘」,17但很容易陷入语言文字与形式意义的忏悔仪轨之泥沼。宗密自己亦云:「缘此(十九万字的)礼忏词句,一一是观智之境,称性之文;若不通经悟心,则难得文意。但成声韵,不印自心,观行无由成就。」18亦即,《圆觉忏》近十九万字一一发露忏罪的礼忏词句,仍须通经悟心,自印本心,否则是难有成就的。华严七祖(一说十祖)宋代净源(1011~1088)认为宗密《圆觉忏》的忏悔思想是「冲邃澣漫」,虚深广远,其部帙之大,忏仪之备,忏理之详,壇场之精,能够「贯智者(智顗)之遗韵,备述《圆觉》礼忏禅观」,19极表讚佩肯定之意。但从整本《圆觉忏》以观,实有下列七点缺失,其一,他肯定《圆觉忏》是「贯智者(智顗)之遗韵」,亦即《圆觉忏》是贯通天台宗的忏悔思想,不是华严宗的忏悔思想,不但失却自己本宗之立场,亦与神会的无念忏悔思想相去甚远;其二,不论是长期「一百二十日」、中期「百日」或短期「八十日」,修忏的时间都很长,实在与佛法在缘起当下的实践方式不同;其三,将近十九万字的浩繁内容,阅读时均易有疲倦昏愦之失,忏者是否能够对忏悔义蕴进行正确的认识与实践,便成为一大问题;其四,依《圆觉忏》之规定,凡进入道场设内外者,悉有严净之要求,这当然是为了克求忏悔的圆满成就,但执著於清净便与佛陀的无染无净之意不相类;其五,依《圆觉忏》之规定,忏者的前後准备功夫极严谨,稍一疏漏即属非法,这已渐失甚深缘起之本意;其六,难以计数的诸佛菩萨名号与偈语之礼拜忏诵,场场均须昼夜六时,夜以继日,「不计身命,尽未来际,修行此法,三期限而不懈怠」,20这若不是身强体健之人,是难以达成忏悔目标的。其七,全书出现149个「神」字,61个「灵」字,并有「神祇不祐」之语,21不自意的带有一般宗教的神灵倾向,与佛教强调甚深缘起的忏悔灭罪是不同的。当然,此种精进不懈之忏仪礼拜与忏罪精神,是至诚忏罪者所不可或缺的,对坚定心志,敛摄一切五欲外惑的忏悔者而言,《圆觉忏》的内容与仪轨确实具有勇猛坚毅之清净精进作用,但对於一位身强体壮的寺院比丘来说,想全程礼忏完毕已是一项严峻的考验,更何况是先天体能就较居弱势的比丘尼或须兼办世俗事务的优婆夷、优婆塞等?虽然宗密对可能发生疲累的比丘、比丘尼、优婆夷、优婆塞都有不同程度的预防措施,仍易於变成徒劳无功而难以实践。

又,宋初佛教忏法大为流行,尤其天台忏法经过慈云遵式(964~1032)、四明知礼(960~1028)的调整与倡行之後,对佛教界与社会均造成轰动,22故净源作为中兴华严宗的祖师,对《圆觉忏》的「文广教义,未学不便」亦觉得须作调整,为了让一般道俗大众亦能「像法之末,修一席之忏仪,令昏迷有益」,故「略彼广本以为一卷」,成为「《圆觉经道场略本修证仪》」。23净源摄取了原忏仪之菁华,法类相从,删裁汰冗之後,仪轨变成简易的十门:

第一总叙缘起

第二严净道场

第三启请圣贤

第四供养观门

第五正坐思惟

第六称赞如来

第七礼敬三宝

第八修行五悔

第九旋绕念诵

第十警策劝修24

全文内容剩约「五千字」,文字悉经重新论述,其格调颇堪媲美仙秦老子的《道德经》;原本的忏期变成「以七日为一期限,乃至七七日,随意堪任」,极具弹性,随顺方便;壇场的布置,不再如宗密般之严格要求;三圣尊像之摆设,亦贵在尽其诚,未见严峻之规定;所有仪节的进行,亦变得精要而易行,不再如《圆觉忏》一样须一一发露罪相;理事兼用,体用互赅;华严圆融教主毗卢遮那如来法身一心法界的光明遍照忏义依然存在,人人皆可适用。净源云:

观其辞,虽异于弥天(道安);唱其声,似恊於智者(智顗)。後之末学,继而修之,则圭峯(宗密)劬劳之德,亦报之於万一也。25

亦即,他认为礼拜十门五千字的《圆觉经道场略本修证仪》,五悔仪程虽不同於道安,但从唱诵的声律观之,亦可媲美天台智顗的忏仪精神,故勉励後学,亦可践行《圆觉经道场略本修证仪》以契应宗密《圆觉忏》的忏意。

裴休〈圭峯禅师碑铭〉云:宗密广著疏钞及「礼忏修证」等,「皆本一心而贯诸法,显真体而融事理,超群有於对待,冥物我而独运」,26此可说出宗密《圆觉忏》的禅教一致之特色。但印顺认为,圭峯宗密的「禅教一致」,将菏泽宗与华严教义合一,失去了南宗顿教的简易特色。27南禅对忏悔思想的实践中,永嘉玄觉亦用过「大圆觉」忏悔,其云:「放四大、莫把捉,寂灭性中随饮啄;诸行无常一切空,即是如来大圆觉」,28所重视的亦是三业清净之忏悔,但不必执著在耗时累月的忏悔仪轨上。39

1 胡适〈跋裴休的唐故圭峯定慧禅师传法碑〉曾指责宗密「有意错认祖师」、「捏造历史,攀龙附凤」,见《中央研究院历史语言研究所集刊》卷34,第一分册,1962年,页5~26。但冉云华〈宗密传法世系的再检讨〉一文认为胡适的指责「证据不足,不能成立」,并认为宗密所传的禅法,应是荷泽一系的传统,见氏著《宗密》,(台北:东大图书,1988年5月),页287~303

2 董群《融合的佛教—圭峰宗密的佛学思想研究》,(北京:宗教文化,2000年6月),页108~203。

3 《祖堂集卷六·草堂和尚》,页114。但裴休认为是:「荷泽传磁州如,如传荆南张,张传遂州圆,又传东京照,圆传大师(宗密)。」见裴休〈圭峯禅师碑铭〉,《全唐文》卷七四三,收入《禅宗全书·史传部(一)·全唐文禅师传记集》,页408~411。

4 《圆觉经道场修证仪》十八卷,见:宗密《圆觉经道场修证仪》,《卍新续》74,No.1475,页375上~511下。据冉云华之研究,宗密的忏悔著作除了《圆觉忏》十八卷外,另有六种相关著作:(1)《圆觉礼忏文》四卷,此书可能是日本学者宝巖兴隆《新编著宗教藏总录》(《义天录》)中所载的「《礼忏略本》四卷」,但此书现已无单行本,後来可能被收入《圆觉忏》之内。(2)《明座禅修证仪式》,不分卷,不见於其他目录,应与《圆觉忏》卷十一的坐禅修行仪有关。(3)《圆觉庶礼文》十八卷,此应即是《圆觉经道场修证仪》的另一种版本。(4)《普贤行愿仪》二卷,收在《卍新续》中。(4)《花严经梵行愿疏》一卷、(5)《花严经梵行愿钞》一卷、(6)《花严经梵行愿科文》一卷,(4)、(5)、(6)三书不见於其他资料,恐怕早已散佚。冉云华《宗密》,页46~48。又,《义天录》载宗密述有《道场修证仪》十八卷、《礼忏略本》四卷、《道场六时礼》一卷,见:高丽·义天(1055~1101)《新编诸宗教藏总录》卷一,《大正》55,No.2184,页1169下。

5 镰田茂雄《宗密教学の思想史的研究》,(东京:东京大学东洋文化研究所,1975年)池田鲁参〈宗密《圆觉经道场修证仪》の礼忏法〉,《印度学佛教学研究》v.35n1.,1986年。池田鲁参〈《圆觉经道场修证仪》の礼忏法〉,载《中国の仏教と文化》,(东京:大藏,1988年),页389~416。释天禅〈《圆觉经道场修证仪》与《慈悲道场水忏》关系之初探〉,台北:中华佛学研究所第六届研究所学生佛学论文联合发表会,1995年8月。圣凯〈圆觉经道场修证仪新探〉,载氏著《中国佛教忏法研究》,(北京:宗教文化,2004年9月),页161~219。

6 《圆觉经道场修证仪》,《卍新续》74,No.1475,页375上~下。

7 《卍新续》74,No.1475,页376上~下。

8 《卍新续》74,No.1475,页376上。

9 唐·澄观《三圣圆融观门》,《大正》45,No.1882,页671上~672上。

10 《圆觉经道场修证仪卷一·道场七门·一劝修》,《卍新续》74,No.1475,页376上。

11 《圆觉经道场修证仪》中对诗偈唱诵的次数之记录仅自卷三至卷九,但卷十至卷十六部分则无记录。笔者检核前後忏文之内容与形式,并无不同之处,依礼忏的实际进行状态,卷十至卷十六部分理应记上诗偈唱诵的次数为是。

12 《圆觉经道场修证仪》,《卍新续》74,No.1475,页385中。

13 详《慈悲道场忏法》,《大正》45,No.1909,页922中~967下。《海印道场忏仪》,《卍新续》74,No.1470,页139上~360中。

14 宗密的相关事蹟,详《宋高僧传》,《大正》50,No.2061,页741下~743上。《祖堂集卷六·草堂和尚》,页114~116。冉云华“Two Problems Concerning Tsung-mi's Compilation of Ch'an-tsang”,Transaclions of the International Conference of Orientalists in Japan,v.19,1974,1,PP.37~47。

15 《禅源诸诠集都序》,《大正》48,No.2015,页401下。

16 《大正》48,No.2015,页402中。

17 《卍新续》74,No.1475,页376下。

18 《卍新续》74,No.1475,页376中。

19 宋·净源《圆觉经道场略本修证仪》,《卍新续》74,No.1476,页512下。

20 《圆觉经道场修证仪卷一·道场七门·一劝修》,《卍新续》74,No.1475,页376上。

21 《卍新续》74,No.1475,页376下。

22 圣凯《中国佛教忏法研究》,页193。

23 《圆觉经道场略本修证仪》,《卍新续》74,No.1476,页512下~516下。

24 《卍新续》74,No.1476,页512下。

25 《卍新续》74,No.1476,页513上。笔者按:「报之於万一」句,原作「报之之万一」,依前後文语意观之,应是「报之於万一」,故改之。

26 裴休〈圭峯禅师碑铭〉,《全唐文》卷七四三,收入《禅宗全书·史传部(一)·全唐文禅师传记集》,页409。

27 印顺《中国禅宗史》,页319。

28 《证道歌》,《大正》48,No.2014,页395下。

29 详本书第五章关于永嘉绝相离言禅法中的忏悔义蕴部分之论述。

![]()