唐玄宗开元八年(720),荷泽神会(684~758)1奉敕配住南阳龙兴寺,大扬禅法,人称「南阳和尚」。神会初见惠能时,曾以「见亦不见」的禅观质问惠能,惠能除了棒打他三下外,还教他真正的坐禅,并不是枯坐在原地去看心看净,而是以定慧不二的般若智慧进行「常见自过患」、「不见他人过罪」,2告诉他顿悟见性离不开自性忏悔,这对他的无念忏悔当有深刻之影响。惠能入灭後二十年间,曹溪顿旨沈废,两京之间皆宗神秀(605~706),由普寂(651~739)等续树法幢。神会初至洛阳,欲振六祖明心顿风,乃於开元二十年(732)正月十五日於河南滑台大云寺设无遮大会,与山东崇远禅师论战。指斥北宗神秀一门的「师承是傍,法门是渐」,确立南宗惠能系之正统传承与宗旨。3

天宝四年(745),神会著《显宗记》,定南北顿渐两门,即以南能为顿宗,北秀为渐教,南宗日盛而北宗大衰。天宝十二年(753),因御史卢奕诬奏神会聚众阴谋作乱,神会被召至长安受審,後被谪至弋阳(今河南潢州)、均州(今湖南均县);十三年又转住襄阳(今湖北襄樊),不久再遣住荆州(今湖北江陵)开元寺般若院。天宝十四年(755),安史之乱起,两京板荡,时大府各置戒壇度僧,聚香水钱,以充军需。朝廷请神会主壇度之事,所获财帛悉充军需。乱平後,因「济用有力」,肃宗诏入宫内供养,并建造禅宇於荷泽寺中,诏请住之,故世称「荷泽大师」。4当北宗「势力连天」之时,他能「直入东都,面抗北祖,诘普寂也。龙鳞虎尾,殉命忘躯」,屡被讥毁,三度几死,5但靠著他那种积极论辩的捨身为法精神与不屈不挠的毅力,确实把曹溪顿悟禅全面打入北方嵩洛看心看净的渐悟禅法核心区域,并让荷泽顿门获得进一步的传播与发展。

当然,神会不是在骋口舌之便给,而是将其禅法落实在荷泽寺的「每月作檀场,为人说法,破清净禅,立如来禅」,6每月「檀场」的行仪过程今自不可得知,但明显较《壇经》专记惠能的施戒壇法更为积极有为。这种积极的「如来禅」之弘传,基本上与弘忍→惠能的禅法脉络是上下一贯而异于北宗神秀的。7冉云华认为,神会在「知心空寂,即是用处」、「从空寂体上起知」的基础上言「直了见性」,将见性问题推上理论层次。8这样的如来空寂体的直了见性禅法,其忏悔思想应是如何的?以下从《神会和尚禅话录》中的内容阐述之。

一、无念忏悔之内容

为了确立南顿北渐、南正北傍的历史地位,神会在开元二十年左右在河南南阳龙兴寺即已透过多次的登壇说法与事後的问禅解惑方式传授他的顿教法,这些说法被弟子贤达等记录下来,其中的《南阳和上顿教解脱禅门直了性壇语》(《壇语》)即载有他的忏悔灭罪之内容,其云:

知识,发无上菩提心是正因,诸佛菩萨、真正善知识将无上菩提法投知识心,得究竟解脱是正缘。得相值遇为难。

知识,是凡夫口有无量恶言,心有无量恶念,久轮转生死,不得解脱,须一一自发菩提心,为知识忏悔,各各礼佛。

敬礼过去、(尽过去)際一切诸佛。

敬礼未来、尽未来際一切诸佛。

敬礼现在、尽现(在)際一切诸佛。

敬礼尊法般若修多罗藏。

敬礼诸大菩萨一切圣贤僧。

各各至心忏悔,令知识三业清净。

过去、未来及现在身口意业四重罪,我今至心尽忏悔,愿罪除灭永不起。

过去、未来及现在身口意业五逆罪,我今至心尽忏悔,愿罪除灭永不起。

过去、未来及现在身口意业七逆罪,我今至心尽忏悔,愿罪除灭永不起。

过去、未来及现在身口意业十恶罪,我今至心尽忏悔,愿罪除灭永不起。

过去、未来及现在身口意业障重罪,我今至心尽忏悔,愿罪除灭永不起。

过去、未来及现在身口意业一切罪,我今至心尽忏悔,愿罪除灭永不起。9

由这段文字看,神会的无念忏悔可包括下列四点内容:

其一,以发无上菩提心是正因,得究竟解脱为正缘,这与惠能先传授「自归依三身佛」及「发四弘大愿」的情形不同。10神会先以发无上菩提心为引导,这是基於菩萨戒、无常、无我、甚深缘起、罪性本空诸理论及大乘佛教诸佛菩萨的广大慈悲心、菩提心的忏悔思想。

其二,礼佛三归依,即敬礼十方三世一切诸佛、菩萨、经藏与圣贤,是超越时间与空间的无相忏悔。这是融合礼佛忏悔与三归依为一的仪节,惠能将「自归依三身佛」置于忏悔仪节的第一位,神会则把发无上菩提心作为第一件要仪,这表示二人各有不同的侧重点,不能说他们有何优劣之处。

其三,忏悔发露过去、未来及现在身、口、意业一切罪,依次发露「四重罪」、「五逆罪」、「七逆罪」、「十恶罪」、「业障重罪」、「一切罪」等等,看似比惠能的无相忏悔还要丰富,比神秀的无生忏悔还要详细,但详予归纳,仍只是「一切罪」三字即可代表一切。严格言之,神会或许是以层遞式的数列名相来概括一切罪业进行消极发露而予灭除,但这样的铺设方式,不但与天台、净土、华严等大部忏仪中的罪相发露不同,亦与北宗神秀系统《大乘无生方便》等禅法重视看心看净的菩萨戒忏罪亦不相类。当然,就神会的直了见性禅法而言,其内在的忏悔精神与惠能无相忏悔一样,是在忏悔与禅修过程中,践履菩萨道十善行,在十善行中明心以见性,故不是将一件一件因缘果报的事相通通发露出来,亦不是如神秀般往看心、看净功夫上静坐不动,当然亦非侧重於规条化的菩萨戒之义蕴。

其四,忏悔的基本方法与目的是「愿至心尽忏悔,愿罪除灭永不起」。这标示出其忏悔亦是以如来藏自性清净心为基准,涵摄著大乘菩萨的无量无边誓愿,对三世因缘过程中的一切身、口、意罪业尽心忏悔,使得那些罪业永远除灭而不再妄起,而最终目的是「令知识三业清净」而顿悟解脱、直了心性。

当然,上述内容视之,神会只是依次忏悔发露了说出过去、未来及现在无限久远劫时空中因为身、口、意之妄作所造成的「四重罪」、「五逆罪」、「七逆罪」、「十恶罪」、「业障重罪」、「一切罪」等等罪业,这似乎过於笼统、粗略,它确实无法像《梁皇忏》、《法华忏》、《华严忏》、《圆觉忏》、《水忏》……等大部头忏法般具体的将事忏、理忏、总相忏、个别忏……等罪业、罪根、罪相、罪障、罪报一一呈现出来,故忏者是否能在神会说法的当下即彻底认知、见过、发露、忏罪、清净而顿悟解脱、直了心性?这又是难以验知的。不过,从禅宗立场而论这,不正是达摩以降就特别展现的「简单朴实」、「行质相贯」而异于他宗之禅风?

二、无念忏悔之仪节

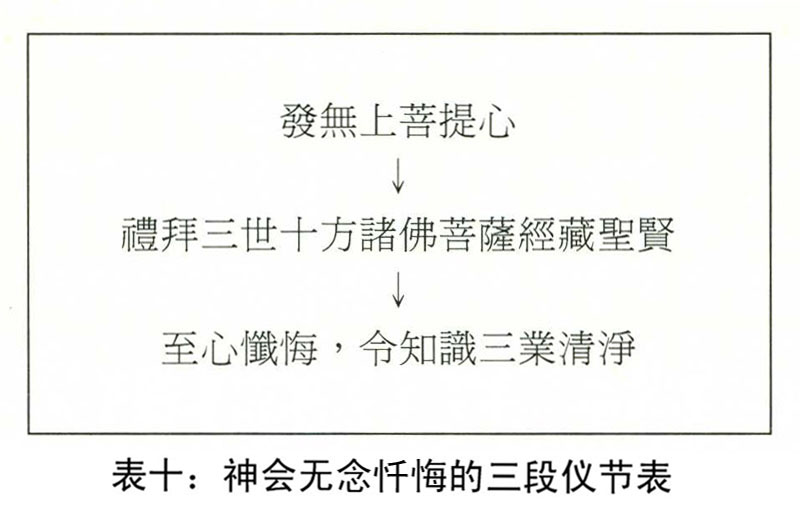

由上述之内容,可以将神会无念忏悔的分成三段仪节,茲列表陈列如下:

这样的表现方式,可以说是「一心三仪」的忏悔仪节,它是简单扼要的;从形式上观之,它虽有整齐度,却不是天台、净土、华严等宗忏仪中那种事相发露、理忏说明、禅观方便、哲理论说的庞大仪轨,既不同於与《梁录》中的「至心忏悔」→「至心劝请」→「至心随喜」→「至心迴向」→「至心发愿」那基本的礼忏五法,11《梁皇忏》的「归依三宝」→「断疑」→「忏悔」→「发菩提心」→「发愿」→「发迴向心」→「显果报」等忏仪,12亦不同於弘忍《金刚五礼》、神秀《秀禅师七礼》那种整齐化的诗偈式礼忏仪轨,纯然是忏悔者发乎大乘无上菩提心,至心敬礼三世十方诸佛菩萨经藏圣贤,及简要地、涵盖地忏悔发露过去、未来及现在身、口、意业一切罪业。这样的忏悔灭罪,纯然是荷泽神会的南禅味道,即完全不受形式仪节所束缚,而是「令知识三业清净」的「净身」功夫之呈现。

从其简单扼要的「一心三仪」而言,它接近於惠能的无相忏悔,但又不同於惠能在无相戒壇法中的七仪一心,惠能是将「无相偈」→「自归依三身佛」(无相戒)→「发四弘大愿」→「无相忏悔」→「无相三归依戒」(归依三宝)→「灭罪颂」→「无相颂」等七个忏悔仪节化为一心的无相忏悔,神会的「一心三仪」与其语录中一再强调的般若无念与定慧双修的直了见性思想相通,胡适认为此种「无念」是神会早期《壇语》的「根本主张」,13冉云华认为这种无念禅思是中国禅师长期从《维摩诘经》、《佛说慧印三昧经》、《持心梵天所问经》、《小品般若经》、《持世经》、《壇经》等大乘经典的无念禅思所蕴积而继承下来的,14由於其来有自,故笔者定其忏悔思想为「无念忏悔」;这样的「一心三仪」之无念忏悔,若从「三业清净」而言,接近於初期佛教忏悔思想的净业与精进,但又不同於以阿罗汉道的「诸漏已尽,不受後有」的清净无漏禅观,而是「真如之性,即是本心」的明心见性之顿悟思想。15

三、无念忏悔之思想义蕴

纯就表面的「三业清净」而言,神会的一心三仪似乎是做为体证「顿教解脱禅门直了性」的「前置」功夫而已;但从整体《神会和尚禅话录》的语录来观察,神会的一心三仪所呈现的,是一种單刀直「入」的悟入般若实相之「无念忏悔」。以下分「不执罪福的愿罪除灭」、「三无漏学的清净无念」、「实相无相的般若忏悔」、「无住立知的正见无念」四层来开展其思想义蕴:

(一)不执罪福的愿罪除灭

神会在《南阳和尚问答杂徵义》中回答作本法师云:「自佛法东流已来,所有大德皆断烦恼为本」,但这是「为对五阴色身故,所以说烦恼为本」,又说「烦恼与身为本」,16标示出他的无念忏悔是以众生皆有佛性为前提的,只是众生被烦恼覆障之故,暂时昏暗而已,这与达摩「但为客塵妄想所覆」的报怨行上下相承,17亦与惠能无相忏悔「烦恼无边誓愿断」的弘誓愿是相通的。18

神会认为《涅槃经》所说的「众生皆有佛性」是正确无疑的,他并用般若的遮诠方式阐释云:「(佛性)无得无生,非色非不色,不长不短,不高不下,不生不灭」,这完全与龙树《中论》「不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不出」19之「八不缘起」(「八不中道」)来遮遣世俗之各种假形假相之邪执是相同的方法,龙树认为众生若是依於五蕴的造作而执著於罪福报应,必生种种过失,20故禅者「须捨一切智,下意忏悔」,21「戒虽细微,忏则清净。」22神会亦云:「佛性非阴界入,非本无今有,非已有还无。从善因缘,众生本有佛性,以得见佛性故,当知本自有之。」23对神会而言,所谓的「善因缘」可说就是忏悔发露三世十大重罪,令身清净,回复本有的自在佛性。

《壇语》中神会忏悔发露了过去、未来及现在身、口、意业一切罪,依次发露「四重罪」、「五逆罪」、「七逆罪」、「十恶罪」、「业障重罪」及「一切罪」,其基本目标是「三业清净」与「一切罪」的「愿罪除灭、永不起」,由《菩提达摩南宗定是非论》「当净三业,方能入得大乘」来看,24他的禅法在菩萨戒的精神上是掌握得很清楚的,故必须对「一切罪」进行正确的认识而予发露而「除灭」。

不过,从神会达摩层遞六次「过去、未来及现在身口意业一切罪,我今至心尽忏悔,愿罪除灭、永不起」视之,明显是在配合眼、耳、鼻、舌、身、意六根而进行大乘佛教所说的「六根忏悔」。25对神会而言,进行「六根忏悔」,当然不需要根根发露,罪罪详陈,事事发露,理理析说,而是藉连续六次罪业的层遞陈露,喻指五蕴、十二处、十八界依於缘起所造作出来的罪业。站在禅宗立场而言,即是达摩「报怨行」那种「我宿殃恶业果熟,非天非人所能见」的忏悔发露;26在惠能而言,即是「常见在己过,与道即相当」的无相忏悔;27对神会而言,即是正确认识因缘果报理论下对一切罪业所进行的忏悔发露。当神会到曹溪问惠能「见亦不见」时,惠能云:「常见自过患」,「不见他人过罪」,神会顿时觉悟,悟知烦恼过患罪重,当下「礼拜!再礼拜!」28宋·惠昕本《壇经》载为:「神会礼百余拜,求谢愆过,请事为师,不离左右」,29可说掌握了这种连续层遞六次忏悔一切罪业的自性清净心的具体实践。忏悔一切罪,本是大乘菩萨戒的共轨,是出世间的无漏道,是人、天、众生乃至无上菩提的根本依处。30只不过,神会层遞渐增,由「四重罪」增至「五逆罪」,再由「五逆罪」增至「七逆罪」,再由「七逆罪」增至「十恶罪」,再由「十恶罪」增为「业障重罪」,最後由「业障重罪」普化为「一切罪」,这样「四→五→七→十→一切」的层遞象徵,是层层深入而层层广大而层层无量的,它已不仅仅是初期佛教的布萨说罪,亦非《华严》、《普贤行愿仪》等的六根实相忏悔,更非《法华经》六根清净的忏罪,31尤非大乘菩萨戒的诵持而已,它明显是在四卷《楞伽》那种超越心量的自觉圣智及如来藏自性清净心下之发露—忏罪—灭罪—清净。他特别用「以烦恼暗故不见」、「以盲故不见」、「以烦恼覆故不见」来说涅槃佛性是如日月一样,「本自有之」的。32这是对《涅槃经》「众生皆有佛性」及《华严经》「心佛众生,三无差别」义蕴的进一步诠释、实践与创新,北宗神秀《大乘无生方便门》等虽亦有「十恶罪」、「五逆罪障重罪」的忏悔内容之发露,33但那只是侧重於菩萨戒与看心看净的忏悔灭罪,没有像神会这种层遞六次「过去、未来及现在身口意业一切罪」,配合六根忏悔,而喻指自性忏悔的作用。

另外,若从神会的「愿罪除灭、永不起」而言,亦与神秀《大乘无生方便门》「愿罪除灭,永不起」不同,前者的灭罪是往顿悟佛性直说,後者是往净观渐悟而说;前者是不修而修的忏罪,後者是看心看净的忏罪。34在惠能的无相忏悔中,他所强调的本是「永断不作」的「自性忏侮」,35神会不随惠能言「永断不作」,却言「愿罪除灭、永不起」,可能是顺著北宗「愿罪除灭,永不起」的无生忏悔而说出的。

神会认为,针对「过去、未来及现在身口意业一切罪」进行除灭之前,必须广发无上菩提心。所谓无上菩提心,即是「发心学般若波罗蜜相应之法」,亦即是离唯识家常说的「身意识、五法、三自性、八识、二无我,离内外见,亦不於三界现身意。」36如是,所谓发无上菩提心,即是藉般若波罗蜜的相应之法,契应於涅槃佛性,对於一切唯心、唯意、唯识所起的罪业进行忏悔除灭的,这样的忏悔除灭,是在禅者的心意识中的自知自觉而忏悔,而不是除灭正法,故云:

所言除者,但除妄心,不除其法。若是正法,十方诸佛来除不得,况今善知识能除得?犹如人於虚空中行住坐卧,不离虚空,无上菩提法,亦复如是,不可除得。37

神会这段话,又是活用了《维摩诘经》「但除其病,不除其法」的不二思想,38维摩诘居士所说的即是「不以爱见心庄严佛土成就知识,於空无相无作法中,以自调伏而不疲厌」的「方便慧解」。39故神会的忏悔除灭,是无执於垢净的方便慧解,不必脱离世俗生活,不必刻意调伏身心,控制意念,不必刻意选择寂静场所或特定形式,40是综合般若空智与不二无垢而成的实相忏悔,这是道信、法融、傅大士、惠能等都曾用过的共法,至神会亦权藉而通用之,其云:

学道拨妄取净,是垢净,非本自净。《华严经》云:譬如拭巾有垢,先著灰汁,然後用清水洗之。此虽得净,未名为净。何以故?此净为因垢得净。41

维摩诘大士「但除其病,不除其法」的除灭罪业,不是「拨妄取净」的除灭,而是「不攀缘」、「无所得」、「非垢行,非净行」的「菩萨行」,42因为,「去心既是病,摄来还是病,去、来皆是病」,禅者是「有无双遣,境智俱亡;莫作意,即自性菩提」的如来藏自性清净心的本自有之的能力之灭罪。43这「莫作意」的除罪,是超越人、天、六道的,是不执於罪、福的,故云:

发心者,祇发二乘、人、天心,人、天福尽,不免还墮。……二乘、人、天是秽食,虽获小善生天,天福若尽,还同今日凡夫。44

在神会的禅观里,二乘、人、天的福报,只不过是一般的善果,他视之为「秽食」,那是「福尽,不免还墮」的轮回之道,故不值得去珍惜掌握。是故,广发无上菩提心,愿罪一切罪业除灭而永不起,不执於罪福,方是自性忏悔。

(二)三无漏学的清净无念

神会不执於罪福的三业清净而永灭不起的自性忏悔,实质言之是一种三无漏学的「无念忏悔」。

石井本《南阳和尚问答杂徵义》第二七则载牛头宠禅师问:「忏悔罪得灭否?」神会答:

见无念者,业自不生。何计妄心,而别有更欲忏悔灭之?灭即是生。生者,即是(生)於灭也。45

所谓「何计妄心,而别有更欲忏悔灭之?」不是说佛教修行不需要忏悔,亦不是说禅修不必忏悔,更不是说忏悔无用,而是说以无念、无妄的智慧与实践去理解因缘果报之理对往昔所造诸恶业进行当下的忏除,除灭之後,清净佛性自然生现,这就是「生於灭」的「业自不生」。此种「生於灭」的「业自不生」之忏罪思想,就是笔者所说的「无念忏悔」。

在神会的相关著作中,这种无念忏悔与「戒定慧」三无漏学是紧密接合的。神会在三业清净的忏悔之後云:

经云:诸恶莫作,诸善奉行,自净其意,是诸佛教。过去一切诸佛皆作如是说。「诸恶莫作」是戒;「诸善奉行」是慧;「自净其意」是定。46

「诸恶莫作,诸善奉行,自净其意,是诸佛教」四句,本作「诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教」,这是《增壹阿含》中阿难用来涵摄佛陀曾说过的三十七道品及四《阿含》诸法偈语。47仔细观察人类原始宗教所进行的各种虔敬仪式,如念诵咒语(spell)、祈祷(prayer)、巫术(magic)等,无不是在透过神秘性过程来表达对诸方伟大神圣的尊崇(adoration)敬畏(awe)之意与「诸恶莫作,诸善奉行,净化其意」的宗教义涵,从而化解初民内心深层处的原始焦虑(primary anxiety),达到心灵疗治的作用,这不论是吠陀、耆那教、婆罗门教、犹太教、基督教、回教或中国的道教等,都有其微妙冥契相应相通之处。48但对禅宗或神会而言,并不执著於神圣的外力净化作用,亦不承认有个主体我的心灵,故他的忏悔仪式与义涵并不同於他宗他教的外力净化作用,不同之处,即在「自净其意」的「自」字,禅者若不能「自」净其意,则一切戒定慧三学皆成空口白说,一切忏悔仪式都易於与宗教仪式制度化後带给人们的次级焦虑(secondary anxiety)造成混淆,49因为神会所说的这个「自」字已是禅宗一贯主张的超越三界之外又入於三界之内且不执於三界之中的「如来藏自性清净心」或众生自心本具的「真如佛性」,与惠能所说的自知自觉、自忏自净、自度自戒而直心成佛是上下承贯的,50故我们在理解神会的无念忏悔之时,仍须透过《梵網经》、《涅槃经》、《般若经》、《维摩诘经》、《中论》等经论的义涵进行认识与实践,方不致於误解其本意。又如《增壹阿含》阿难云:

诸恶莫作,戒具之禁,清白之行;诸善奉行一,心意清净;自净其意,除邪颠倒;是诸佛教,去愚惑想。云何?迦叶,戒清净者,意岂不净乎?意清净者,则不颠倒;以无颠倒,愚惑想灭,诸三十七道品便得成就,以成道果,岂非诸法乎?51

在阿含中,或许戒体清净是针对色身的不受後有而说,但从「以无颠倒,愚惑想灭」一句即可契於佛陀「此生故彼生」、「此灭故彼灭」的甚深缘起义,透过甚深缘起即可契接於大乘佛教的忏悔仪式与「如来藏自性清净心」、「罪性本空」、「忏悔灭罪」、「无量誓愿」诸义,亦即,忏悔灭罪之所以可能,可从「甚深缘起」及如来藏自性清净心的「自净其意」的功夫下手。神会掌握了佛陀一切教说的精神与惠能的自忏自净之意,权藉阿难的偈语为南宗顿教的三无漏学,故曰:「诸恶莫作」是戒;「诸善奉行」是慧;「自净其意」是定;将三无漏学与忏悔思想糅合为一,这与阿难的理解是千古相应的。

戒、定、慧三无漏学,是佛道之至要,是佛陀教法的实践总網,一切法门尽摄於此,不论是佛陀还是达摩,不论是迦叶还是惠能,不论是诸佛菩萨还是中国各宗祖师,无不将戒、定、慧三无漏配合禅观、教义,精勤实践,由戒生定,由定发慧,证得解脱,不同禅师在不同时空环境的讨论下各有不同的开展,神会亦说「要须三学,始名佛教」,52这可说是从惠能「定慧体一不二」的无相忏悔继承而来的。53不过,神会的无念忏悔讲究「三业清净」,对惠能常见自过患的定慧不二见性思想又有些转折,与北宗神秀「三业清净」的无生忏悔思路亦不相同,这须区别清楚,《壇经》载:

(神)秀和尚言戒定息(慧):诸恶不作名为戒,诸善奉行名为惠(慧),自净其意名为定,此即名为戒定息(慧)。54

神秀糅和初期佛教自净其意的戒定慧,但其禅法偏向看心、看净的凝住一境,惠能虽评之为「不可思议」,但这样的不可思议,是用来教导「小根智人」的,不是用来教导「上智人」的。惠能认为,真正的三无漏学,是「心地无非是自性戒,心地无乱是自性定,心地无痴是自性惠(慧)」,即是以自性清净心为基础的无碍自在行,故「得吾自(性),亦不立戒定惠(慧)。」所谓「不立戒定惠(慧)」,是因「自性无非、无乱、无痴,念念般若观照,常离法相,有何可立?自性顿修,无有渐次,所以不立。」55惠能是落实在自心、自净、自觉、自证的无相功夫上,是以自觉圣智境之如来藏佛性对北宗渐悟禅法专注一境的功夫的超越。神秀的戒定慧,重视菩萨戒的心戒精神,最终则阐说为念佛、看心、净心的禅观,这种禅观下的无生忏悔,亦是在念佛、看心、净心下进行忏悔的。

神会既是继承惠能的自性忏悔禅法,自亦重视大乘菩萨心戒的持用,故云:「若不持斋戒,一切善法终不能生」,然其斋戒下的戒定慧,是在无上菩提心的发起下,忏悔过去、未来及现在身口意所造作的一切罪业,彻底除灭罪业之後,自性心中永不再兴起业识,永无业障果报出现,立即回复清净如来藏自性清净心,以此原本清净之身行禅,即不会再流浪於生死,能从恒河沙大劫中解脱出来。是故,神秀虽言顿悟,其实侧重的是渐悟的禅观,神会重视的是清净自性的直了顿悟;後者的三业清净,以无念、无住为主,随时践行於日常生活中;前者的三业清净,则是「看净,细细看,即用净心眼,无边无涯除远看,……向前远看,向後远看,四维上下,一时平等看,尽虚空看。长用净心眼看,莫间断,亦不限多少看!」56两条思路,一南一北,一顿一渐,一单刀直入,一执心细看,57确实存在著明显的隔礙。

神会的三无漏学与三业清净,既是承自惠能而不同於神秀,故特别重视「妄心不起」的「无念」功夫,其云:

妄心不起名为戒,无妄心名为定,知心无妄名为慧。……不净三业,不持斋戒,言其得者,无有是处。58

所谓「妄心不起」、「无妄心」、「知心无妄」,所指的即是他时常说出的「无念」功夫;至於「不净三业,不持斋戒」,意即三业必须清净,大乘菩萨戒的「斋戒」,必须如心随持,不再造业。这种「妄心不起」的三无漏学,颇似於神秀《大乘无生方便》中「六根本不动」的「修戒定慧,破得身中无明重叠厚障」,59但神秀的戒定慧是一种「执心细看」的「由定发慧」思路,故与神会的直了心性之三业清净是不同的。因此,「妄心不起」,亦可说为一种为念、无住的「无妄心」,其云:

何者是妄心?仁者等今既来此间,贪爱财色、男女等,及念园林、屋宅,此是粗妄,应无此心。为有细妄,仁者不知。何者是细妄?心闻说菩提,起心取菩提;闻说涅槃,起心取涅槃;闻说空,起心取空;闻说净,起心取净;闻说定,起心取定;此皆是妄心,亦是法缚,亦是法见。若作此用,心不得解脱,非本自清净心。60

财色、男女、园林、屋宅……等的贪执,只是容易观察的外在形相的粗妄之念,闻说菩提、涅槃、空、净、定等概念,即起心去执取,这些都是细微难察的内在妄心妄念。因为,佛性清净自在,不来不去,法尔如是,故本不须执著於菩提、涅槃、空、净、定等名相概念,不是用世俗的逻辑思维去怀疑它的存在与否,而是以「无相,无念,无思」及「心不生即无念,智不生即无知,慧不生即无见」的「三无不生」或「三事不生」功夫,在日常生活中忏悔精进,这样自能令无始恒沙业障,「一念消除,性体无生,刹那成道」,61这十足是惠能「顿渐皆立无念为宗,无相为体,无住为本」62三无功夫的无相忏悔之进一步阐扬。相反的,若一味不知因果业理的起心动念,是无明之始,是以法自缚,即执著於法见,立即造作出另一种障道的罪业,而终不能得解脱。故云:「作住涅槃,被涅槃缚;住净,被净缚;住空,被空缚;住定,被定缚。作此用心,皆是障道菩提。」63又云:「『住心看净,起心外照,摄心内证』,非解脱心,亦是法缚心,不中用。」64又答扬州长史王怡云:「身是妄身,造地狱业,亦是妄造。」65是故,神会的三无漏学,须与本来自足的清净无念和合同用,是内在本然自性清净心的无念,不能单从名言概念或住心看净上去起心执取的,亦即是般若真空、缘起无自性浑融为一的无念。其云:

无念是实相真空,知见是无生般若。般若照真达俗,真空理事皆如,此为宗本也。66

对神会而言,无念即是实相,亦是真空,亦即是真如佛性,是无来藏自性清净心,故云:「真如是无念之体」、「见无念者,虽具见闻觉知,而常空寂。即戒、定、慧学,一时齐等」。67故在三无漏学与真如无念浑合下的知见,即是无生般若的智慧,由无生般若智慧去观照现前一切事物,则可照真达俗,理事皆如。为何如是说?因为「真如无念,非念想能知。实相无生,岂心能见?无念念者,则念总持。无生生者,则生实相。无住而住,常住涅槃。无行而行,能超彼岸。如如不动,动用无穷。念念无求,求常无念。菩提无得,得佛法身。般若无知,知一切法。即定是慧,即慧无生。无生实相真空,无行能周法界。六度自兹圆满,道品於是无虧。我法二空,有无双泯。不到不至,不去不来。」68在「即无一境界」的「一行三昧」义下,神会的无念禅法与诸佛无上三昧、无上智慧等齐,不但「尽诸功德边」,连「诸佛说之犹不能尽」,故《菩提达摩南宗定是非论》云:

见无念者,能生一切法;见无念者,能摄一切法。69

是故,在三无漏学与真如无念浑合下进行三业清净的无念忏悔,便能契证《般若心经》的「无眼、耳、鼻、舌、身、意,无、色、声、香、味、触、法」,70万行俱备,同如来知见,广大深远,在「诸根善分别」的本慧与「不随分别起」的本定中直了见性而顿悟解脱。71是故,乃有「不作意,心无所起,是真无念」、「念者唯念真如」、「念不起」等之思想。72

神会这种「心无所起」的无念忏悔,是从惠能「念者,念真如本性」、「念念不被愚迷染」73的无相忏悔思想承继下来的。不过,惠能无相忏悔所说的「无生」,是重视《维摩诘经》的不二无垢之「直心」,74神会的「无生」,虽亦言《维摩诘经》的「默然直入不二法门」,75却是以《金刚经》所说之「般若空智」、「应无所住而生其心」为基础,并承继後秦僧肇(384~414)之「般若无知论」、「涅槃无名论」,而以「定慧双修」与惠能「即定是慧」、「即慧是用」等思想相呼应,76但是,从神会的三学的「自净其意」到「三业清净」视之,他对北宗神秀侧重於菩萨戒的从定发慧之无生忏悔有著相近而又自显顿教之作用。

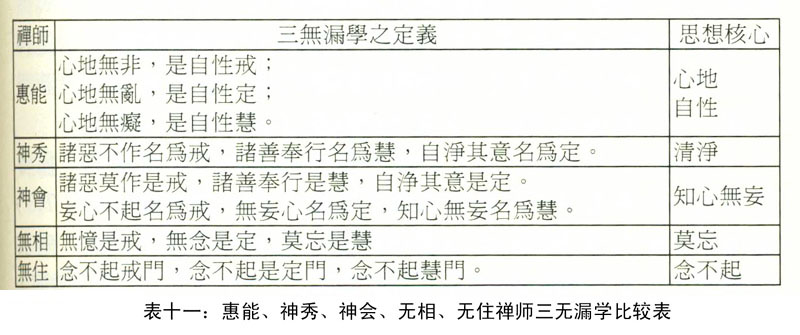

为了补充上述说明之不足,笔者再将第三章与第四章所述惠能、神秀、神会、无相、无住禅师的三无漏学之定义与思想核心简单比较如下:

由上表视之,惠能所讲的「三无漏学」,是直标如来藏自性清净心与甚深缘起的因果法则之「心地」,活用此本心去融合「三无—三归—三身—三业—三障」观念、定慧一体不二的禅观以「常见自过患」;神秀很特殊,把「诸善奉行名为慧」摆中间,最後是「自净其意名为定」,表示他亦是如来藏自性清净心的思维,但他是更侧重於常寂不动的「清净」戒体,故其三无漏学是专行於看心看净的禅定之学;神会承接了惠能与神秀的三无漏思想,亦接受了神秀「自净其意名为定」的说法,但从「妄心不起」、「无妄心」及「心无妄」视之,可知他除了不忽略如来藏自性清净心与空寂的清净戒体外,是更强调「知心无妄」的般若知见;蜀地的净众无相,吸收前三者又不执著於前三者而言「无忆—无念—莫忘」,有神会的无念之意,又用「莫忘」强调了禅者虽修三无漏学,亦不能什么都「无」掉,应注意到现实人本有的认知区别能力;保唐无住的三无漏学,则特别强调要打破一切矫揉造作的形式仪轨与僵固戒条,故强化了神会与无相的说法,以「念不起」贯串一切禅师的三无心法。

(三)实相无相的般若忏悔

「不执罪福的愿罪除灭」与「三无漏学的清净无念」,只是神会无念忏悔的必要基础,其忏悔根据则是「实相无相的般若空慧」。

五祖弘忍(602~675)在蕲州黄梅县东冯茂山劝道俗「但持《金刚经》一卷,即得见性,直了成佛」;77六祖惠能(638~713)在韶州大梵寺登壇施法,又将「摩诃般若波罗蜜经」抬到「南宗顿教最上大乘」的最高地位;78菏泽神会(668~760)的无念忏悔,则在如来佛性义上,又倾全力以阐发《金刚般若波罗蜜经》(《金刚经》)中实相无相的般若忏悔。79

在《南阳和上顿教解脱禅门直了性壇语》中,神会引《胜天王般若经》的「离相无相,远离思量」,80阐说他的「一切众生,本来无相」,「心若无相,即是佛心」、「即心是佛」而「自净」、「无作」之最上乘无念禅法。81独孤沛《菩提达摩南宗定是非论》载北宗崇远法师问:「禅师修何法?行何行?」神会云:

修般若波罗蜜法,行般若波罗蜜行。……。修般若波罗蜜者,能摄一切法;行般若波罗蜜行,是一切行之根本。金刚般若波罗蜜,最尊最胜第一,无生、无灭、无去来,一切诸佛从中出。82

神会这一段话,将惠能的「南宗顿教最上大乘」的意涵做了进一步的诠释,即一切诸佛都是缘依《金刚经》所出,其无念忏悔亦以「修般若波罗蜜法,行般若波罗蜜行」为主。神会这样说,已将禅宗「不立文字」、「以心传心」的精髓和《金刚经》作了浑融的和合,明确指定《金刚经》的般若无相思想为其无念忏悔的源头活泉。

有此基础,遂不厌其烦地教人书写、受持、读诵、为人解说此经,其云:

善知识,必须捅特此经,此经号为一切诸佛母经,亦是一切诸法祖师,恒沙三万八千诸波罗蜜门,皆从般若波罗蜜生。……一切智慧,皆因般若波罗蜜而得增长。……此经在处,处即尊;经在人,人亦贵。……何况书写、受持、读诵、为人解说?83

《金刚经》既有不可思议、不可称量、无有边不可思议功德,能成就诸佛甚深无上智慧,神会依於《金刚经》意涵下的无念忏悔,义理亦同,其云:

若人犯阿鼻地狱一切极恶重罪,无处忏悔而不能得灭者,必须诵持《金刚般若波罗蜜经》,修学般若波罗蜜,当知是人其罪即灭。84

若依佛教戒律与因果业理,凡触犯阿鼻地狱一切极恶重罪者,本是无可忏悔亦不能得灭的,但大乘佛教依於三世十方诸佛菩萨摩诃萨的广大悲心与誓愿,是可以透过权便方法进行忏悔灭除的,神会在大乘佛教忏悔义蕴上加以发挥,让书写、受持、读诵、为人解说《金刚经》者皆能依法获得忏除。若有人问:「何以能够如此?」神会的理由很简单——《金刚经》的威德力,具有不可思议、不可称量、无有边不可思议功德故也。故《菩提达摩南宗定是非论》载神会语:

善知识,诵持《金刚般若波罗蜜经》而不能得入一行三昧者,为先世有重罪业障故,必须诵持此经。以此经威德力故,感得世人轻贱,现世轻受;以轻受故,先世重罪业障即为消灭;以得消灭故,即得入一行三昧。85

「先世有重罪业障」,是佛教因缘果报理论中的必然要素,是六道众生轮回苦趣的根本原因,不知宿世殃业者,果熟之时往往怨天尤人,苦不堪言;禅者体证宿世殃业者,自然不会被因缘果熟所惑,而是正对重罪业障,接受它,处理它,忏除它,放下它,让清净自性自然活现。故在禅修中,神会教人进行现象层面的书写、受持、读诵或为人解说《金刚般若波罗蜜经》,他的意思,即教人以「妄念不起」的三无漏学去契应三世十方诸佛菩萨不可思议、不可称量、无有边不可思议功德的威德力,这样的忏理,并不是执著於忏悔发露仪式,亦不是一字一句、一佛一菩萨的礼拜忏悔,亦不是让自己在礼忏仪轨的规则上忐忑不安,而是要让三世罪业「重者轻受、轻者消灭」,罪灭而悟入清净的禅境,亦即是见性以成佛。石井本《南阳和尚问答杂徵义》第十八则亦载,魏州乾光法师问受持读诵《金刚经》可消灭先世罪业之义理,神会答:

持经之人,合得一切人恭敬礼拜。今日虽且得经读诵,为未持经以前所有重罪业障,今日持经威力故,感得世人轻贱,倍复能令持经人所有重罪业障悉皆消灭。以得消灭故,即得阿耨多罗三藐三菩提。86

据《金刚经》,此不可思议、不可称量、无有边不可思议功德的威德力,即「无我相,无人相,无众生相,无寿者相」之实相无相般若空慧,这种实相无相之忏悔,神会称之为不起妄念的无念忏悔。这样的无念忏悔,并不是唯识学家诠释阿赖耶识的那种智性的知识,而是「般若直观」的直接体现。87其云:

先世罪业,喻前念起妄心;今世人轻贱者,喻後念齐觉,後觉为悔前妄心。若前心既灭,後悔亦灭,二念俱灭,既不存,即是持经功德具足,即是阿耨多罗三藐三菩提。又云:後觉喻轻贱者,为是前念起妄心。若起後觉,亦是起心,虽名作觉,觉亦不离凡夫,故喻世人轻贱也。88

神会从《金刚经》中诸佛菩萨的大威德力拉到现实人类的心念上头,认为人人都可以用他的自性清净心处理前、後刹那妄念的偏失,只要用实相无相般若空慧去进行忏侮,不论是前念、後念,还是前觉、後觉,或是重罪、轻罪,皆可忏悔消灭,证得无上正等正觉之境。

《金刚经》之外,神会又引《胜天王般若经》云:

佛告文殊师利:若四天下悉为微塵,尔许塵数诸佛如来,若有恶人皆悉杀害,文殊师利,于汝意云何?是人得罪多不?文殊师利白佛言:世尊,此罪不可闻、不可计、不可思量。佛告文殊师利菩萨:若复有人障碍《金刚般若波罗蜜经》,毁谤不信,其罪重彼,百分不及一,千分、万分不及一,乃至算数譬喻所不能及。89

《胜天王般若经》中的对话,本是说「有人谤此修多罗者」,其罪甚重,是人无有出阿鼻地狱期,在地狱、畜生、饿鬼诸趣中轮回不息。90神会活引活用,权藉「修多罗」为「《金刚般若波罗蜜经》」,依於缘起,其理无碍,其义更深。大乘佛教的忏悔灭罪,本是三世诸佛菩萨圣贤发大誓愿、大慈悲心、大菩提心下的精进向上,亦是禅者自性清净心中自觉自证即可完成之事;在禅宗而言,可以藉教悟宗,随说随行,随忏随灭。但若怀疑不信,即起妄念;若刻意毁谤,又作意造罪;若障碍经说经义,其罪甚多;这是从反面以说无念忏悔的。其云:

不念有、无;不念有边际、无边际;不念有限量、无限量;不念菩提,不以菩提为念;不念涅槃,不以涅槃为念;是为无念。是无念者,即是般若波罗蜜;般若波罗蜜者,即是一行三昧。91

这是将无念忏悔等同於金刚般若的实相无相来看待,亦是将如来藏的真如佛性与般若空慧、惠能一行三昧禅行浑融为一的忏悔。

自二祖慧可「身与佛无差别」的安心忏悔开始,92四祖「一行三昧」的念佛忏悔,93法融「无念即无心」的不执罪福忏悔,94惠能「法身与佛等」的无相忏悔,95都可以看出禅宗活用般若空慧的思路,但神会的无念忏悔,可以说是整全的将禅者的身心与《楞伽》、《起信论》、《般若经》、《涅槃经》等经的真如佛性作了无差别的溶融处理,而全缘聚於《金刚般若波罗蜜经》之般若无相空慧上。

(四)无住立知的正见无念

事实言之,神会教人书写、受持、读诵、解说《金刚般若波罗蜜经》,亦有可能陷入宗教学上因仪式制度化附属物所产生的「次级焦虑」(secondary anxiety)之困境,95但从当时北宗在政治面上的强势、南宗顿教未受侧目与後来安史之乱的民心安顿诸史实来看,神会的做法是必然需要的,故其无念忏悔之实践,须是在般若无相上「知心空寂,即是用处」,96所谓「知心空寂」之用,即「无住处立知」的正见无念之忏悔。这是惠能「一念心开」、「开佛知见」97的后续发展。

当神会到曹溪提「见亦不见」的禅见问题说,惠能以「棒打三下」的点醒及「吾亦见,常见自过患,故云亦见;亦不见者,不见他人过罪,所以亦见亦不见」的自性忏悔引导他,98那是离於两边,离於生灭,自性无受而脱落身心,99以自觉自证、自见自净的三无禅观为缘依的无相忏悔,亦是当下正念的忏悔精进;神会顿时觉悟,悟知宿世罪重,当下「礼拜!再礼拜!」其後,兴盛寺本润为「礼百余拜,求谢愆过」;宗宝本更增润为「礼拜悔谢」,又说「再礼百余拜,求谢过愆」,100这都表现了神会对当下正见无念的忏悔精进之实践。

但从《神会和尚禅话录》来观察,神会不是停留在惠能「常见自过患」的自性忏悔上,而是更进一步的开展成「无住心不离知,之不离无住。知心无住,更无余知」的「无住处立知」之无念忏悔。101神会何以会作如此之主张?宗密曾有说明,其云:「荷泽大师所传,谓万法既空,心体本寂;寂即法身,即寂而知;知即真智,亦名菩提涅槃。……言无念为宗者,既悟此法本寂本知,理须称本用心,不可遂起妄念;但无妄念,即是修行,故此一门宗於无念。……剋体直指寂知,不约诸像法量。……荷泽深意,本来如此。但为当时渐教大兴,顿宗沉废,務在对治之说,故唯宗无念」,102这充分掌握了神会「无住处立知」的无念禅旨。

神会这种「无住处立知」,是「推心到无住处便立知」之「同如来知见」、「同佛广大」、「同佛深远」、「本体空寂,从空寂体上起知」的如来知见忏悔,103故云:

但自知本体寂静,空无所有,亦无住著,等同虚空,无处不遍,即是诸佛真如身。104

这种自知「本体寂静,空无所有」,是自知《般若》无相与《涅槃》佛性的统合,亦是正知正见下「无所住而其心」的忏悔,不是西洋哲学或玄学家所说的本体。《南阳和尚问答杂徵义》载他回答作本法师「断烦恼为本」的疑问,说「以得知见佛性力故,便得无疑」;又回答「修道可以成佛」之疑问,说「恒沙业障,一念消除;性体无生,刹那成道」,这「一念」,即是众生皆有佛性的忏悔知见。105他回答崇远法师即云:「三十余年所学功夫,唯在『见』字」,此「见」不是北宗神秀系统那种大量综引大乘经论、建立大量方便论疏之看心看净,而是「般若无知,无事不知;以无不知故,致使得言见」,106即是「可以智知,不可以识识」的佛性知见。107他认为「自身中有佛性,未能了了见」,禅者若蒋菩提、菩萨、解脱「三处俱空,即是本体空寂」的般若正见。神会有意将无两边、无中间的空寂佛性「灌入知识身心」中,108继承了僧肇「般若无知论」、「涅槃无名论」的无相思想,教导禅者须建立空寂佛性的般若知见,《顿悟无生般若颂》云:

无念是实相真空,知见是无生般若;般若照真达俗,真空理事皆如,此为宗本也。109

其无念忏悔是实相真空的忏悔,实相真空即无生般若之知见;般若知见是用来照真达俗的实相智慧,空寂佛性是理事皆如的实相真空。这是向佛知见的无念忏悔,故云:

见念者,六根无染。见无念者,得向佛知见。见无念者,名为实相。见无念者,中道第一义谛。见无念者,恒沙功德一时等备。见无念者,能生一切法。见无念者,能摄一切法。……我今能了如来性,如来今在我身中;我与如来无差别,如来即我真如海。110

此般若知见,知心无住,它与真如、佛性、如来性、实相、中道第一义谛、恒沙功德等无差别,此种忏悔即是即是「知心无住」的般若忏悔。宗密认为,「菏泽宗者,尤难言述。是释迦降出,达摩远来之本意也。……此空寂寂知,是前达摩所传空寂心也」,众生若误解此空寂之心,必定降受於六道轮回之报,其云:

由迷此知,即起我相,计我、我所,爱恶自生。随爱恶心,即为善恶。善恶之报,受六道形,世世生生,循环不绝。若得善友开示,顿悟空寂之知,知且无念无行,谁为我相人相?觉诸相空,真心无念,念起即觉,觉之即无,修行妙门,唯在此也。故虽备修万行,唯以无念为宗。但得无念之心,则爱恶自然淡薄,悲智自然增明,罪业自然断除,功行自然精进。於解则见诸相非相,於行则名无修之修。烦恼尽时,生死即绝;生灭灭已,寂照现前;应用无穷,名之为佛。111

是知,神会的无住处立知,并不是迷执於「我相、人相」、「我、我所」、「爱、恶心」之知识,而是以「觉诸相空,真心无念,念起即觉,觉之即无」的「无念之心」,进行「见诸相非相」的「无修之修」的般若知见之正知正见。

宗密判神会的禅法为「直显心性宗者」,说「知之一字,众妙之门」,112颇契於神会「无住立知」的般若实相忏悔。洪修平认为,惠能重念念之「行」中「证」,神会则重「空寂之心」之「知」,知既是本寂真性,又是无念知见。113这种无念知见,是「无念体上自有智命,本智命即是实相」114的彻底实践。但其目的既是「破清净禅,立如来禅」、「立知见」、「立言说」、「立见性」,115纵使他说「不破言说」,亦是权「立」了一「知见」,这有刻意强调语言、文字、知识而异于禅宗「不立文字」宗通传统之倾向。尽佛法本是无常、无我、性空的,禅法亦本不可立,不可言说,惠能之无相忏悔亦是「开佛知见」的直心作用之忏悔,116故後世宗宝本《壇经》特别记录神会向惠能问禅之对话,亦在指示出执於知见者只是箇「知解宗徒」。117神会重般若知见的忏悔与惠能「常见自过患」的无相忏悔的确已有不同,但这不一定是「惠能禅法的一种倒退」,118凡体证神会无念忏悔之禅者,於此仍须特别注意,否则易迷惑为世俗之知解。

1 学界一般多以神会的生卒年月是「668~760」,然温玉成据洛阳出土的神会塔铭、宗密《圆觉经大疏钞》与胡适《神会和尚遗集》之资料加以考证,认为神会生卒年月宜以塔铭中「享年七十有五,僧腊五十四夏,于乾元元年五月十三日荆府开元寺奄然坐化」为当,即是「684~758」。参:温玉成〈记新出土的荷泽大师神会塔铭〉,《世界宗教研究》,1984年第2期,页78~79。

2 《六祖壇经》,页97。

3 唐·独孤及《菩提达摩南宗定是非论》,《神会和尚禅录》,页18~19。

4 神会的相关事蹟与语录,见唐·宗密《圆觉经大疏钞》卷三下,《卍新续》9,No.245,页532中~下。《宋高僧传卷八·习禅篇第三之一·唐洛京荷泽寺神会传》,《大正》50,No.2061,页756下~757上。《祖堂集卷三·荷泽和尚》,页56~57。

5 唐·宗密《圆觉经大疏钞》卷三下,《卍新续》9,No.245,页532中~下。

6 《历代法宝记》,《大正》51,No.2075,页185中。

7 洪修平据《菩提达摩南宗定是非论》所记,认为神会为天下学道者「定宗旨,辨是非」而提出的南北宗的对立思想,大致有六点,笔者整理如下:

以上参:洪修平《禅宗思想的形成与发展》,页175~176。唐·独孤沛《菩提达摩南宗定是非论》,见杨曾文编《神会和尚禅话录》,(北京:中华书局,2004年11月),页15~48。

8 冉云华〈论唐代禅宗的「见性」思想〉,释恒清编《佛教思想的传承与发展》,(台北:东大,1995年4月),页367~392。

9 《南阳和上顿教解脱禅门直了性壇语》,杨曾文编《神会和尚禅话录》,(北京:中华书局,2004年11月),页5~6。()中的字,依杨曾文校订文而置入。

10 《六祖壇经》,页44、50、53。

11 《大正》46,页952上~953中、794下~上。

12 《梁皇忏》十卷之内容,铺陈了「归依三宝」→「断疑」→「忏悔」→「发菩提心」→「发愿」→「发迴向心」→「显果报」→「出地狱」→「解怨结」→「发愿」→「自慶」→「为六道礼佛」→「迴向」→「发愿」→「嘱累」等仪程。详见:《大正》45,页922中-967下。

13 胡适《神会和尚遗集》,(台北:中央研究所史语所,1968年),页321。

14 冉云华〈敦煌文献中的无念思想〉,《中国禅学研究论集》,页138~159。。

15 石井本《南阳和尚问答杂徵义》(二四)义圆法师问:「虽有真如,且不有形相,使众生云得何入?」(神会)答:「真如之性,即是本心。虽念无有,能念可念;虽说无有,能说可说;是名得入,见《神会和尚禅话录》,页83。

16 作本法师本是问神会关于佛性有无的疑问,神会答以「自佛法东流已来,所有大德皆断烦恼为本,所以生疑」,并据《涅槃经·菩萨品》纯陀质疑佛性非常住法而不问烦恼,及众生之所以「无佛性者,为被烦恼盖覆,不复见,所以言无」的经义回答他。石井本中,更大量引《涅槃经》之佛性义阐说之。详伦敦本S.6557、石井本、巴黎本P.3047《南阳和尚问答杂徵义》(学界多称之为「神会语录」或「神会录」),《神会和尚禅话录》,页58、60~63、120。

17 《菩提达摩四行论》,《禅宗全书·语录部(一)》,页28。

18 惠能「无相忏悔」的基本前提即是四弘誓愿:「众生无边誓愿度,烦恼无边誓愿断,法门无边誓愿学,无上佛道誓愿成。」《六祖壇经》,页50。

19 龙树造,鸠摩罗什译《中论卷一·观因缘品第一》,《大正》30,No.1564,页1中。

20 《中论·观因缘品第一》,《大正》30,No.1564,页1。

21 《大智度论卷七十七·释同学品第六十二》,《大正》25,No.1509,页604中。

22 《大正》25,No.1509,页395下。

23 《神会和尚禅话录》,页62。

24 唐·独孤沛《菩提达摩南宗定是非论》,《神会和尚禅话录》,页14。

25 佛教经典及中国人制作的忏法中,常见六根忏悔,见梁·僧伽婆罗译《文殊师利问经卷下·嘱累品第十七》,《大正》14,No.468,页508上。失译,《现在贤劫千佛名经》,《大正》14,No.447,页383上。刘宋·昙无蜜多译《观普贤菩萨行法经》,《大正》9,No.277,页393中。《慈悲道场忏法》卷一,《大正》45,No.1909,页927上。《慈悲水忏法》,《大正》45,No.1910,页975上。智顗《摩诃止观》卷二,《大正》46,No.1911,页14中。

26 《菩提达摩四行论》,《禅宗全书·语录部(一)》,页28。

27 《六祖壇经》,页83。

28 《六祖壇经》,页98。

29 《六祖壇经诸本集成》,页62。

30 圣严《菩萨戒指要》,页77~121。

31 鸠摩罗什译《妙法莲华经卷六·常不轻菩萨品第二十》,《大正》9,No.262,页51上。

32 《神会和尚禅话录》,页62~63。

33 《大乘无生方便门》,《大正》85,No.2834,页1273中。

34 《菩提达摩南宗定是非论》云:「今者言不同者,为秀禅师教人『凝心入定,住心看净,起心外照,摄心内证』。缘此不同。」又云:「心不住内,亦不住外。……我六代大师,一一皆言『单刀直入,直了见性』。」又云:「若教人坐,『凝心入定,住心看净,起心外照,摄心内证』者,此障菩提。」《神会和尚禅话录》,页29~31。

35 《六祖壇经》,页53~54。

36 《南阳和上顿教解脱禅门直了性壇语》(以下略为《壇语》),见《神会和尚禅话录》,页7。

37 《神会和尚禅话录》,页8。

38 维摩诘云:「设身有苦念、恶趣,众生超大悲心。我既调伏,亦当调伏一切众生。但除其病,而不除法,为断病本而教导之。」姚秦·鸠摩罗什译《维摩诘所说经卷中·文殊师利问疾品第五》,《大正》14,No.475,页545下。

39 《大正》14,No.475,页545下。笔者按:《华严经》中未见「拭巾有垢」之譬喻,神会所说,当指《宝积经》之语。其云:「十七日处母胎时,复感业风,名髦牛面。由此风力,令其两眼而得光洁。耳、鼻、诸根,渐渐成就。譬如有镜,塵翳所覆,或取塼末,及以油灰磨拭令净。是故,当知以业风力吹其眼等,使得明净,亦复如是。」唐·菩提流志译《大宝积经卷五十五·佛为阿难说出胎会第十三》,《大正》11,No.310,页323。

40 杨曾文《唐五代禅宗史》,页225。

41 《神会和尚禅话录》,页13。

42 《维摩诘所说经卷中·文殊师利问疾品第五》,《大正》14,No.475,页545下。

43 《神会和尚禅话录》,页13。神会特别解释「自本清净心」云:「闻说菩提,不作意取菩提;闻说涅槃,不作意取涅槃;闻说净,不作意取净;闻说空,不作意取空;闻说定,不作意取定。」採用了极为灵活的般若方便慧。《神会和尚禅话录》,页12。

44 《神会和尚禅话录》,页6~7。

45 石井本《神会和尚问答杂徵义》,《神会和尚禅话录》,页84。

46 《神会和尚禅话录》,页6。

47 《增壹阿含经》,《大正》2,No.125,页551上。

48 详:美·John B.Noss、David S.Noss(约翰·B.诺斯、戴微·S.诺斯),Man’s Religions(《人类的宗教》七版),江熙泰、刘泰兴等译,(成都:四川人民出版社,2005年5月),页12~41。

49 John B.Noss、David S.Noss云:「但是,一当这些宗教仪式及其神话的,这种仪式和制度的附属物牢固地确立以後,次级焦虑,即唯恐这种仪式不能及时而适当地举行,又导致了诸如斋戒和赎罪等进一步仪式的产生。」同上注,页11。

50 《六祖壇经》,页15。

51 《增壹阿含经卷一·序品第一》,《大正》2,No.125,页551上。

52 《壇语》,《神会和尚禅话录》,页6。

53 惠能云:「学道之入作意,莫言先定後惠,先惠後定,定惠各别。作此见者,法有二相:口说善,心不善,惠定不等;心口俱善,内外一种,定惠即等。自悟修行,不在口诤。若诤先後,即是迷人。不断胜负,却生法我,不离四相。」《六祖壇经》,页34。

54 《六祖壇经》,页90。

55 《六祖壇经》,页90~91。黄连忠《敦博本六祖壇经校释》,页347。黄连忠云:「得吾自(性)」一句,教博本及敦煌本皆作「得悟自」,惠昕等三本皆作「得悟自性」,当补「性」字。笔者认为,其说可採。黄连忠《敦博本六祖壇经校释》,页165。

56 《大乘无生方便门》,《大正》85,No.2834,页1273下。

57 《菩提达摩南宗定是非论》云:「今者言不同者,为秀禅师教人『凝心入定,住心看净,起心外照,摄心内证』。缘此不同。」又云:「心不住内,亦不住外。……我六代大师,一一皆言『单刀直入,直了见性』。」又云:「若教人坐,『凝心入定,住心看净,起心外照,摄心内证』者,此障菩提。」《神会和尚禅话录》,页29~31。

58 《壇语》,《神会和尚禅话录》,页6。

59 《大正》85,No.2834,页1274中。

60 《性壇语》,《神会和尚禅话录》,页8。

61 巴黎本《南阳和尚问答杂徵义》,《神会和尚禅话录》,页121~122。

62 《六祖壇经》,页38。

63 《神会和尚禅话录》,页8。

64 《神会和尚禅话录》,页10。

65 石井本《南阳和尚问答杂徵义》,《神会和尚禅话录》,页99。

66 《顿悟无生般若颂》,《神会和尚禅话录》,页50。

67 《壇语》,《神会和尚禅话录》,页10。

68 《神会和尚禅话录》,页50。其《荷泽大师显宗记》亦云:「无念为宗,无作为本。真空为体,妙有为用。夫真如无念,非想念而能知,实相无生,岂色心而能见?无念念者,即念真如。无生生者,即生实相。无住而住,常住涅槃。无行而行,即超彼岸。如如不动,动用无穷。念念无求,求本无念。菩提无得,净五眼而了三身。般若无知,运六通而弘四智。是知,即定无定,即慧无慧。即行无行,性等虚空,体同法界。六度自茲圆满,道品於是无虧。是知,我法体空,有无双泯。心本无作,道常无念。无念无思,无求无得。不彼不此,不去不来。」《景德传灯录卷三十·铭记箴歌》,《大正》51,No.2076,页458下~459上。

69 《神会和尚禅话录》,页39。

70 唐·玄奘译《般若波罗蜜多心经》,《大正》8,No.251,页848下。

71 《壇语》,《神会和尚禅话录》,页10。

72 《壇语》云:「但不作意,心无所起,是真无念。」《南阳和尚问答杂徵义》云:「(一九)念不起,空无所有,即名正定」、「(二〇)无者,无有二法;念者,唯念真如」,《神会和尚禅话录》,页12、79、119。《荷泽寺神会和尚五更转》:「一更初,涅槃城裏见真如。妄想是空非有实,不言未有不言无。非垢净,离空虚;莫作意,人无余。了性即知当解脱,何劳端坐作功夫?……三更深,……内、外、中间无处所,魔军自灭不来侵。莫作意,勿凝心。住自在,离思寻。般若本来无处所,作意何时悟法音?」《神会和尚禅话录》,页127。《南宗定邪正五更转》:「一更转,……念不起,更无余。……四更蘭,……善恶不思即无念,无念无思是涅槃。」《神会和尚禅话录》,页128~132。

73 《六祖壇经》,页40~52。

74 《六祖壇经》,页77。

75 《壇语》,《神会和尚禅话录》,页11。

76 惠能云:「即定是惠体,即惠是定用;即惠之时定在惠,即定之时惠在定。」《六祖壇经》,页33~34。神会亦云:「即定之时是慧体,即慧之时是定用;即慧之时不异定,即定之时不异慧;即慧之时即是定,即定之时即是慧;即慧之时无有慧,即定之时无有定;此即定慧双修,不相去离。」《南阳和上顿教解脱禅门直了性壇语》,《神会和尚禅话录》,页11。

77 《六祖壇经》,页15。石井本《南阳和尚问答杂徵义》,《神会和尚禅话录》,页107。

78 《六祖壇经》中共出现五次「《金刚经》」、五次「《般若波罗蜜经》」。《南阳和尚问答杂徵义》,《神会和尚禅话录》,页110。

79 据1983年於洛阳龙门西北宝应寺遗址神会墓内出土,神会弟子慧空撰的〈大唐东都荷泽寺殁故第七祖国师大德於龙门宝应寺龙岗腹建身塔铭并序〉云:「能传神会,宗承七叶,永播千秋。说般若之真乘,直指见性;谈如来之法印,唯了佛心」,亦将神会的禅法用「般若真乘」与「如来法印」结合并论。引见:杨曾文《唐五代禅宗史研究》,页205。

80 原文是:「(般若空慧)过诸文字,离语境界、口境界故。无著戏论,无此无彼,离相无相,远离思量,过觉观境,无想无相,过二境界,过诸凡夫,离凡境界,过诸魔事,能离障惑,非识所知,住无处所。寂静圣智,后无分别智慧境界,无我、我所求不可得,无取无舍,无染无秽,清净离垢,最胜第一,性常不变。」陈·月婆首那译《胜天王般若波罗蜜经卷二·法界品第三》,《大正》8,No.231,页694上。笔者按:佛是告诉胜天王,菩萨摩诃萨的般若空慧是一切诸法的根本,凡能善体般若空慧者,亲近善知识,勤修精进,即能离诸障惑,心得清净,恭敬尊重,乐习空行,远离诸见,修如实道,能达法界。

81 前几句话,见《神会和尚禅话录》,页12。另外,《洛京荷泽神会大师语》:「无念为最上乘。旷徹清虚,顿门宝藏。心非生灭,性绝推迁。自净则境虑不生,无作乃攀缘自息。」《神会和尚禅话录》,页124。又见《景德传灯录卷二十八·诸方广语·荷泽神会》,《大正》51,No.2076,页439中~下。

82 《神会和尚禅话录》,页34~35。

83 《神会和尚禅话录》,页35~37。

84 《神会和尚禅话录》,页37。

85 《神会和尚禅话录》,页38。《金刚经》则云:「一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观」,故凡能修自证「无我相、无人相、无众生相、无寿者相」之四无相境界者,「先世罪业,则为消灭,得阿耨多罗三藐三菩提。」《金刚般若波罗蜜经》,《大正》8,No.235,页750中~752中。

86 《神会和尚禅话录》,页78。

87 铃木大拙:Essay in East-West Philosophy:An Attempt at Word Philosophical Synthesis,(Charles A Moore ed.Honolulu:University 0f Hawaii Press,1951),PP.17~48。

88 《神会和尚禅话录》,页78。

89 《神会和尚禅话录》,页38。

90 文繁不具,见陈·月婆首那译《胜天王般若波罗蜜经卷七·劝诚品第十三》,《大正》8,No.231,页721下~722中。

91 《菩提达摩南宗定是非论》,《神会和尚禅话录》,页39。

92 《大正》50,No.2060,页552中。

93 《大正》85,No.2837,页1286中~下。

94 《绝观论》,《禅宗全书·语录部(一)》,页3。

95 《六祖壇经》,页56。

95 《人类的宗教》,页11。

96 《壇语》,《神会和尚禅话录》,页9。

97 《六祖壇经》,页93。

98 《六祖壇经》,页96~98。

99 《曹溪大师传》於神会答惠能「岂同木石,对痛而心性不受」後,惠能云:「节节支解时,不生嗔恨,名之无受;我忘身为道,踏碓直至胯脱,不以为苦,名之无受。」杨曾文《敦煌新本六祖壇经》,(上海:古籍,1995年6月),页118。

100 法海本《壇经》虽有增润,只是说「礼拜更不言」,唐·法海集《南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师於韶州大梵寺施法壇经一卷》,《大正》48,No.2007,页343上,但日本兴盛寺藏宋·惠昕改编本《六祖壇经》就载为:「神会礼百余拜,求谢愆过,请事为师,不离左右」,其忏悔的意味更浓。这表示惠能与神会都是极重视「常见自过患」,「不见他人过罪」之忏悔思想的。见:兴盛寺本《六祖壇经卷下·十、南北二宗见性门》,柳田圣山主编《六祖壇经诸本集成》,页62。宗宝本《壇经》继承之,先说「礼拜悔谢」,又说「再礼百余拜,求谢过愆,服勤给侍,不离左右」,并略为增润之,见宗宝本《六祖大师法宝壇经》,《大正》48,No.2008,页359中~下。

101 《壇语》,《神会和尚禅话录》,页9。

102 宗密《圆觉经大疏钞》卷三之下,《卍新续》9,No.245,页535上。

103 《神会和尚禅话录》,页9。

104 《神会和尚禅话录》,页10。

105 伦敦本、巴黎本《南阳和尚问答杂徵义》,《神会和尚禅话录》,页58、120、121。

106 《菩提达摩南宗定是非论》,《神会和尚禅话录》,页26。

107 《神会和尚禅话录》,页43。

108 《壇语》,《神会和尚禅话录》,页12~13。

109 《神会和尚禅话录》,页50。

110 《菩提达摩南宗定是非论》,《神会和尚禅话录》,页40。

111 《中华传心地禅门师资承袭图》,《卍新续》63,No.1225,页33下~34上。

112 《禅源诸诠集都序》,《大正》48,No.2015,页403上。

113 《禅宗思想的形成与发展》,页329。

114 〈荷泽和尚与拓拔开府书〉,巴黎本《南阳和尚问答杂徵义》,《神会和尚禅话录》,页119。

115 《历代法宝记》,《大正》51,No.2075,页185中。

116 《六祖壇经》,页93。

117 宗宝本《六祖大师法宝壇经·顿渐第八》,《大正》48,No.2008,页359下。清凉文益亦云:「六祖示众云:吾有一物,无头无尾,无名无字,无背无面,诸人还识么?时荷泽神会出云:是诸法之本源,乃神会之佛性。祖乃打一棒云:这饶舌沙弥,我唤作一物尚不中,岂况本源佛性乎?此子,向後设有把茅盖头,也只成得箇知解宗徒。师云:古人受记,人终不错,如今立知解为宗,即荷泽是也。」郭凝之编《金陵清凉院文益禅师语录》,《大正》47,No.1991,页592下。

118 杨曾文云:神会过於重视所谓「知见」,又强调读诵《金刚经》的种种功德部分,是相对於惠能禅法的一种倒退。见氏著《唐五代禅宗史》,页214~215。笔者按:从表面而言,神会重般若知见的忏悔似乎是惠能「不以文字」、「直心」禅法的一种倒退,但实质而言,神会的般若知见是一种适应时代变乱的方便,此知见仍是以自性清净心为基础去体证顿悟的。事实上,惠能无相忏悔、无相颂、灭罪颂等概念的提出,本身亦是透过「经义」的会悟与「语言」的说出而进行的的方便。天宝十四年的安史之乱,扰乱了大唐政治社会的原本秩序,社会人心严重受创,这时不是再用「不以文字」的「直心」禅法即可满足人心需要的,故神会基本上仍依循惠能的登「壇」模式,每月在荷泽寺登「壇」说法,而是以《金刚经》为方便,让人们有个参考的标准,一方面,整体禅意都与弘忍、惠能相贯;另一方面,对社会人心的抚平有极大的帮助;再一方面,可以弥补南顿、北渐思维间的内在矛盾与空缺。

![]()