如果从时间观点言之,唐代禅宗忏悔思想的发展,其实可以分成三大时期言其变化轨跡:一、蕴酿期—自达摩至神秀;二、成立期—自惠能至无住;三、衍变期—自马祖至文益。分述如下:

一、蕴酿期—自达摩至神秀

从禅宗思想发展史的角度视之,初祖菩提达摩(?~535)至东山法门到北宗神秀(605~706)间各禅师大德的忏悔思想之实践,皆可视为唐代禅宗忏悔思想的蕴酿形成期。

初祖达摩在他的「二入四行」中,将「报怨行」置于「四行」的第一位,它配合了「随缘行」、「无所求行」、「称法行」与「众生皆有佛性」的理入行入功夫,展现了「弃末返本」、「宿业果熟」、「甘心忍受」、「体怨进道」这四大忏悔义蕴,教导弟子们要勇敢负责的面对业障、接受业障、处理业障、放下业障,蕴酿形成禅宗特有的忏悔思想。

由於达摩的禅法带有不放逸的头陀精神,故其报怨行忏悔其实是维持在菩萨戒的戒体清净精神下渐渐开展「戒—忏—禅—净」一体如如而倾向如来藏自性清净心之体证的忏悔灭罪思想,亦即是在「禅不离忏」与「忏中践禅」的涵合状态进行忏悔的。达摩报怨行之後,中间历经弟子辈、傅大士、慧可、道育、昙林、僧璨、道信、法融、弘忍、法如及北宗系统的神秀、普寂等,时间上由南北朝的梁、陈、隋跨越到唐玄宗开元年间,约二百年的历史过程中,中国政治社会历经了无数次的重大激盪,各祖师大德们虽各据一方开出一己的特殊禅风,但大致均末抛弃凝住壁观式的楞伽禅路线之忏悔思想。当然,在前几位祖师中,他们并没有创出忏悔思想的著作,亦没有像《梁皇忏》、《法华忏》、《水忏》、《圆觉忏》般建立起有节有度的宗教化忏悔仪轨的忏法,没有脱离大乘佛教忏悔思想,亦没有捲入南北朝隋唐间大量忏文、忏法的制作浪潮中;盛唐东山法门开展後的几位大禅师至北宗系统,即使制作了类似礼忏法的《金刚五礼》及《秀禅师七礼》等忏仪,其「戒—忏—禅—净」而偏向凝注壁观楞伽禅的忏净路线仍然很明显;或许,从南北朝礼忏法角度视之,北宗此二种忏法可以作为唐代禅宗忏悔思想的主要作品而说他们是禅宗忏悔成立期的代表。但是,从忏仪而言,他们只有简单朴实的「五礼」、「七礼」形式,这本是一般礼忏法的仪式,故笔者认为他们仍然不能视为成立期之代表。当然,从思想内容视之,他们在礼忏仪节中所展现的是几首简单朴素的诗偈,这又与达摩以降的禅宗大师之风格相似。至於《秀禅师七礼》,它是兼有北宗菩萨戒倾向的忏仪特色,又含有南禅顿悟见性禅法的些微影子。

纵然各祖师大德们的禅法中又各自发展出「心王忏悔」、「怨亲平等忏悔」、「持罪忏悔」、「无相念佛忏悔」、「绝观忏悔」、「金刚忏悔」、「无生忏悔」、「秀禅师七礼」等多元思维型态的忏悔实践,但这正反映出禅宗是不执著於忏仪而且是随机化行的「禅不离忏」与「忏中践禅」,他们只是在日常禅行中,依於菩萨戒的清净精神,随缘忏净,默默蕴酿,不刻意标显出忏悔思想的重要性,但忏悔思想的实践始终未曾放弃。

二、成立期—自惠能至无住

唐代禅宗真正的忏悔,当推六祖惠能(638~713)在《壇经》中所说出的无相忏悔。他不但继承了达摩至弘忍间「戒—忏—禅—净」一体如如而偏向凝注壁观楞伽禅的忏净路线,亦在《金刚》、《般若》思想的功夫下开出现实人常见自过患的定慧不二顿悟见性禅法的忏悔灭罪,由於有继承有创新,既合於佛教的了义思想,又完全契入中国人的人心之中,故惠能、惠能弟子辈及蜀地无住(714~774)间这些禅师们对忏悔思想的实践,可视之为唐代禅宗忏悔思想的正式「成立期」。

惠能提出的无相忏悔,不同於神秀「时时勤拂拭,莫使惹尘埃」的无生忏悔,而是透过「见过—忏罪—灭罪—清净」的忏悔实践,展现出「以三无功夫永断三世罪障」、「以七礼一心融般若禅行」、「以活泼心戒智慧禅定灭罪」、「一切法上念念不住的正念」四层忏悔义蕴,成为「最尊、最上、第一,无住、无去、无来」而属於实相无相之大乘真忏悔、自性忏悔。

惠能将提出无相忏悔後,永嘉的「三业忏悔」、神会的「无念忏悔」、无相的「三无念佛」、宣什的「念佛忏悔」、无住的「无念忏悔」及惠昕本《壇经》时南禅禅师们所践行的忏悔,虽然呈现出各种不同思维型态的忏悔实践,但大柢上都没有忏悔仪轨的痕跡。他们并未否定菩萨戒,亦未否定忏悔仪轨,但他们从未执著於条规化的菩萨戒与形式化的忏仪,而是直接落实到现实人常见自过患的定慧不二顿悟见性禅法。

三、衍变期—自马祖至文益

惠能五大弟子後,四方学徒幅凑於江西马祖道一(709~788)、湖南石头希迁(700~790)二大禅脉在二百五十余年间开出的临济、沩仰、曹洞、云门、法眼等大枝五叶的随缘禅机忏悔,由於他们正确的继承了惠能「最尊、最上、第一,无住、无去、无来」的实相无相之大乘真忏悔,有千变万化的在话头、叫喝、棒打、眼神、动作、暗示、反诘或偈语中实践「平常的圣人」之当下忏悔,故谓之为唐代禅宗忏悔思想的「衍变期」。

当然,正因为临济、沩仰、曹洞、云门、法眼等大枝五叶的随机忏悔是彻头彻尾的不立文字、以心证心,故禅法中实在难以获得忏悔灭罪的文字。勉强可以找到蛛丝马迹的禅师,如马祖道一的「但无一念,除生死根本」,石头希迁的「扬眉动目,直心除罪」,大珠慧海的「罪从心生,还从心灭」,百丈怀海的「金鼓忏悔,灭罪清净」,临济义玄的「造五无间业,忏悔清净」,睦州道明的「不会教意,心当忏悔」,玄沙师备的「频省妄念,归真合道」,云门文偃的「大过患须仔细检点」,法眼文益的「忏悔与般若空慧合一」等等,及其他甚多不说忏悔而直接落实忏悔灭罪之实践禅师等,他们一样没有忘记大乘菩萨戒的戒体精神,他们一样知道整个中国佛教界都盛行著天台忏、华严忏、三階忏、净土忏、梁皇忏及水忏等等的大乘礼忏法,但他们从未让自己定执在宗教式的仪轨框架中,亦不愿意让禅宗忏悔走入形而上的哲学玄思,而是如实了知因果罪业的在「戒—忏—禅—净」一体如如的实践中又从无执著於任何「戒—忏—禅—净」进行著随机随忏随净随进的忏悟顿法。

要言之,蕴酿期时的忏悔思想,大柢是「戒—忏—禅—净」一体如如而偏向凝注壁观楞伽禅的修证;成立期时的忏悔思想,大柢是「戒—忏—禅—净」一体如如而导向常见自过患定慧不二顿悟见性禅法的实践:衍变期时的忏悔思想,大柢是「戒—忏—禅—净」一体如如而不执著於任何形式意义的「戒—忏—禅—净」之随机忏悟。从教义传承与落实而言,前者是活摄印度大乘佛教三系思想而聚焦於一乘宗式的忏悔,中者是中国大乘佛教直接印证佛陀本心之禅宗式的忏悔,後者是涵融印度大乘佛教、中国大乘佛教、禅宗与中国儒道社会人心的忏悔。从忏悔思想的实质内容言之,前者是粗糙的从戒律清净精神中言忏悔灭罪的,中者是肯定「缘起*(上←下→)见过*(上←下→)发露*(上←下→)忏罪*(上←下→)灭罪*(上←下→)清净」实质义蕴的忏悔灭罪,後者是有形亦无形、无形亦有形的现实人的自过患之当下忏悔灭罪。

为了让这三个时期的发展变化简要呈现,图示如下:

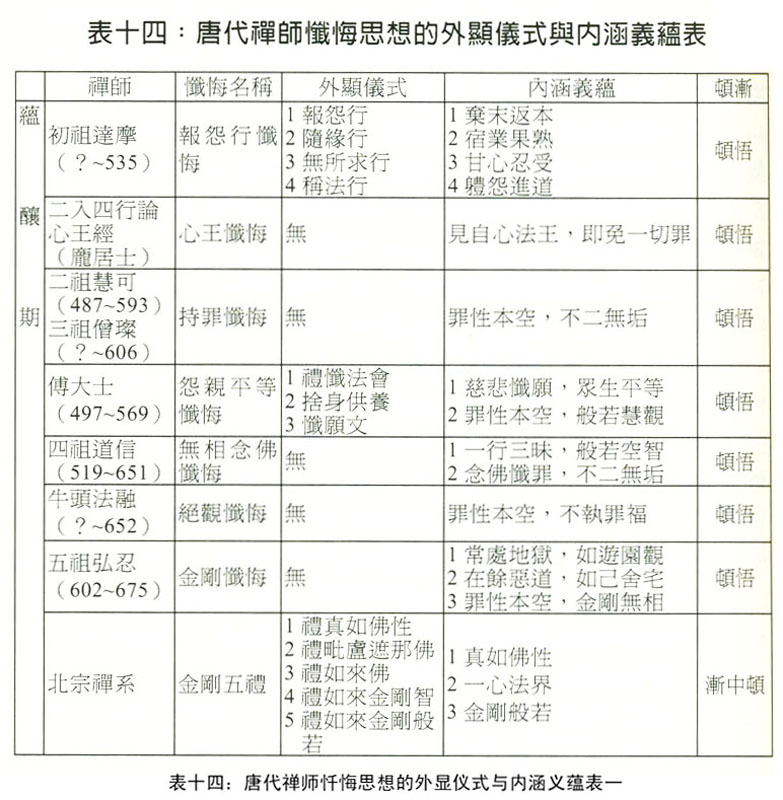

16 关于这三大时期的禅师、时代及其概要,可再参照本书第七章结论中「四、唐代禅宗各禅师忏悔思想的外显仪式与内涵义蕴之表列」的图示。

![]()