第一项 修多罗①

九分教”与“十二分教”中,“修多罗”与“祇夜”,在部派的不同传述中,始终不移地位列第一、第二;这不是其他分教的次第不定可比。论列九分与十二分教,这是应该注意的一点。还有,在根源于“法”与“毗奈耶”,而演化为“经藏”与“律藏”的各别组织中,“修多罗”是一切法义的宣说(律是制立)。但在“九分教”与“十二分教”中,“修多罗”是通于法与律的。在后代的习惯用语中,“修多罗”是一切佛说(佛法)的总称——“一切经”。“修多罗”一词,含义广狭不定,应有不容忽视的特殊意义。

“修多罗”(sūtra,sutta),音译为修多罗、素怛缆等;一般意译为经或契经。古德对于“修多罗”的解说,是不完全一致的(“九分”与“十二分教”的各分,都有不同的解说)。这是依据传承,及对当时的圣典实况,而为不同的解说。近代学者的论究,也互有出入。现在,从三点来解说:一、“修多罗”的意义:在印度文学史上,有“修多罗时代”,集成“法经”(Dharma-sūtra)、“天启经”(Srauta-sūtra)等,时间约为西元前六世纪到二世纪②。世俗的“修多罗”文体,是简短的散文;在简短的文句中,摄持教义的纲领。这一名词,由Siv语根而来。在印度,缝缀的线、织布的(经纬的)经,都是称为“修多罗”的。以“修多罗”为文体,意义在由于名句文身的组合成篇(章),能将义理贯摄起来。佛法的集成,也就适应时代,称为“修多罗”。其意义,正如《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八下)说:

“结集如来正法藏者,摄聚如是种种圣语,为令圣教久住世故,以诸美妙名句文身,如其所应,次第安布,次第结集。谓能贯穿缝缀种种能引义利,能引梵行真善妙义,是名契经。”

又《阿毗达磨大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六五九下)说:

“契经有何义?答:此略说有二义:一、结集义;二、刊定义。结集义者,谓佛语言能摄持义,如花鬘缕。如结鬘者,以缕结花,冠众生首,久无遗散。如是佛教结集义门,冠有情心,久无忘失。刊定义者,谓佛语言能裁断义,如匠绳墨。”

《大毗婆沙论》的“结集义”,就是“名句文身,如其所应,次第安布,次第结集”。举如缕(线)贯花的譬喻,正是“贯穿”的解说。以名句文身的结集,能摄持法义,在古代的口口相传中,不会忘失。“契经”——“修多罗”,就是结集所成的,能贯摄义理的教法。这一解说,可说是一切所同的。如《瑜伽论》又说:“契经者,谓贯穿义。”③《显扬论》说“谓缝缀义”④。《杂集论》与《显扬论》说是“缀缉”⑤。“贯穿”、“缝缀”、“缀缉”、“贯穿缝缀”,都是同一内容,而以不同的汉文来表示。《分别功德论》说“犹线连属义理,使成行法”⑥,与《瑜伽论》说完全相合。如缕贯花的摄持(以教贯义),为“修多罗”——契经的主要意义。《大毗婆沙论》又多一“刊定”(绳墨)义⑦。《杂心论》于“结鬘”外,又有出生、涌泉、显示、绳墨义⑧。《善见律毗婆沙》,于“綖”外,别有发义(即显示)、善语、秀出(即出生)、经纬、涌泉、绳墨义⑨。《法集论注》,“贯穿”以外,有指示、善语、配列、善护、线类义⑩。虽有多说,而在佛法中,始终以结集的贯穿义为本。

结集所成的,贯穿摄持,是“修多罗”的定义。这里面,没有略说与广说、长行与偈颂等任何区别。这一定义,含义最广,可通于“一切经”,而不限于“九分”与“十二分教”中的“修多罗”。然说一切有部、(大乘)瑜伽师、大众部末派,在解说分教的“修多罗”时,却又都这样地解说了。为什么以通义来解释别部呢?因为,这是从传承而来的古义。说一切有部、大乘瑜伽师,对于佛法的原始结集,认为就是《杂阿含经》等。这是结集的根本,一切经法、律制,都是不离于此,而为不同的组合所成。原始结集的,适应时代,依贯穿摄持义,称之为“修多罗”。当时,并没有几分或十二分等种种部类,只是通称为“修多罗”。在不断地集成,分化为不同的部类时,原始结集及体裁相同部分,当然继承了“修多罗”——这一固有的名称。在佛教圣典中,“修多罗”的含义不定,而始终占有优越的地位,其原因实在于此。

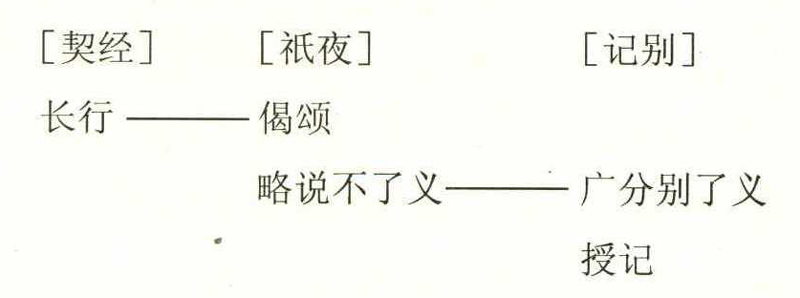

二、“修多罗”的体裁:“修多罗”,没有长行或偈颂、略说或广说的任何区别意义,只是原始结集的通称。结集以后,从文学形式去分类时,“修多罗”就被解说为“长行”,或被解说为“略说”。但这都是从分别部类而来的附加意义,而不是“修多罗”的固有含义。如《大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六五九下)说:

“契经云何?谓诸经中散说文句。如说:诸行无常,诸法无我,涅槃寂静。”

“散说”,《瑜伽论》与《显扬论》作“长行直说”(11);《杂集论》作“长行”(12);《成实论》作“直说语言”(13);《大智度论》作“直说”(14);《出曜经》作“直文而说”(15)。“长行”、“直说”、“散说”,都就是“散文”,与“结句而说”的“偈颂”不同。称长行直说为“修多罗”,是从文学体裁上,分别“修多罗”与“祇夜”(偈)的不同而来。以“修多罗”为长行,可说是全佛教界公认的解说;是结集以后,长行与偈颂分类时代的解说。

以“修多罗”为略说的,如《杂集论》卷一〇(大正三一·七四三中)说:

“契经者,谓以长行缀缉,略说所应说义。”

“修多罗”是长行略说,这是《集论》特有的解说。印度当时的“修多罗”文体,是简短的散文,义净译为“略诠意明”(16)。以“修多罗”为略说,应该是从此而来的。世间的“修多罗”体,是用来叙述婆罗门教的仪式制度,作有组织的记述。然在佛法,传说中的佛语,以名句文身而结集成篇,还是各别的,不相系属的(结集也只是同类相聚而已)。为了传诵的便利,当然应用简练的文句。说法的事缘,多数是略而不论(附于经文的传授而传说下来)。以精练简略的文句来传诵佛法,诚然是初期应有的事实。如《相应部》等,多数是短篇,但并不因此而称为“修多罗”。传说中的佛法,要集出而有一定的文句;结集成部,才通称为“修多罗”。如“波罗提木叉经”,集成五部,称为“五綖经”(17);而一条一条的戒条,不论长短,都只称为学处(siksāpada)。以此而例长行,一则一则的佛说,集成文句,也没有称为经的(后代别行,才有称为经的);原始结集而成部类,才被称为“修多罗”,“修多罗”并非略说的意义。《大毗婆沙论》举长行的“诸行无常”等为“修多罗”,不能证明“修多罗”是略说。否则,也不会说“修多罗”是“结集义”、“刊定义”了。

《原始佛教圣典之成立史研究》特别重视“略说”,想从“略说”中求得“修多罗”的具体内容。从广分别(vibhanga),如《中部》的“分别品”、《中阿含》的“根本分别品”等中,抽出所分别的“略说”部分;又依“略说法要”的经文,指为略说部,而推论为古代有这么一类,就是“九分教”中的“修多罗”(18)。我不是说,略说的不是“修多罗”;而是说,但取略说为“修多罗”,是不足以说明原始集成的“修多罗”的真相。以广分别所分别的略说而论:处、界、谛等,原始集成的佛说,不止于所分别的略说。同样的类似的契经,在《相应部》、《杂阿含》中,显然是很多的。在佛教的开展中,从种种“契经”中,偏依某一(或二、三)经说,用作分别解说的依准,并非只此一经是古说。如非广分别所分别的,就不敢认为“修多罗”,那真是取一滴水而弃大海了。至于“略说法要”,依我们所知,出家修学,是以修证为目标的。多闻、胜解,只是闻思功夫。要趣入修证,必须从博返约,才能简易持行。“略说法要”,《杂阿含经》共八经(19),都是从佛请求要约的开示,以作持行的心要。如《杂阿含经》卷一(大正二·三上——中)说:

“白佛言:善哉世尊!今当为我略说法要。我闻法已,当独一静处,修不放逸。修不放逸已,当复思惟所以……为究竟无上梵行,现法作证:我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。”

“佛告比丘:谛听谛听,善思念之,当为汝说!”

“时彼比丘闻佛所说,心大欢喜,礼佛而退。独在静处,精勤修习……时彼比丘即成罗汉,心得解脱。”

“略说法要”,是出发于持行的要求;与先有略说,后有广说的意义,毫不相关。总之,从“略说”中去求“修多罗”的具体内容,是不免歧途易迷的!

三、“修多罗”的具体内容:古代传说,确指“修多罗”内容的,有觉音、龙树、弥勒。觉音的传说为(20):

“两分别解释、犍度、附随;经集之吉祥经、宝经、那罗迦经、迅速经,及余佛说而名为经者。”

觉音属于重律的铜鍱部。有关“九分教”的解说,是以自宗的“三藏”,分配于“九分教”中,这是觉音的根本立场。“律藏”的“两分别解释”(即二部“经分别”)、“犍度”、“附随”——三部分,是属于“修多罗”的。修多罗是法,还是可通于律?这是值得论究的。但以全部“律藏”为“修多罗”,在“修多罗”的成立与发展中,是没有任何根据的。这只能说,为了推重“律藏”,置于首要的地位而已。“律藏”而外,举《经集》中,称为经的部分为“修多罗”。所举的,是偈颂;偈颂是可以称为“修多罗”的,那是“结集义”。《吉祥经》等,当然是可以称经的,但是通称。在与“祇夜”等相对的,九分教的“修多罗”中,这是否适当呢!并不能以偈颂的古老,而作为属于“修多罗”的理由。在觉音的分配中,“修多罗”是律藏;而属于法的,仅是少数被称为经的偈颂。反之,一般公认的长行直说的“修多罗”,却不属于“修多罗”。觉音所作“修多罗”部类的解说,是完全无法接受的。

龙树的《大智度论》卷三三(大正二五·三〇六下)说:

“直说者,名修多罗,所谓四阿含,诸摩诃衍经,及二百五十戒经,出三藏外亦有诸经,皆名修多罗。”

《智论》明确地以直说为“修多罗”。所列举的内容,通于声闻经与大乘;法与律。“出三藏外”,就是属于“杂藏”,与《小部》相当的长行佛说:这是大乘学者的传说。《大般涅槃经》说:“从如是我闻,乃至欢喜奉行,如是一切名修多罗。”(21)这与龙树一样,是依当时的经典实况而作的解说。但求“九分”与“十二分教”中的“修多罗”古义,这一传说,也是不能给予帮助的。

属于法的“修多罗”,不能从“结集”或“长行”的定义去发见“修多罗”的古型。佛教界的传说,一般以原始结集为“四阿含”或“五部”。这么一来,也不能从这类传说中,去求得“修多罗”的具体内容。好在弥勒的论书中,为我们传下了一片光明的启示,如《瑜伽论》卷八五(大正三〇·七七二下)说:

“即彼一切事相应教,间厕鸠集,是故说名杂阿笈摩。即彼相应教,复以余相处中而说,是故说名中阿笈摩。即彼相应教,更以余相广长而说,是故说名长阿笈摩。即彼相应教,更以一二三等渐增分数道理而说,是故说名增一阿笈摩。”

这一传说,“四阿含”是以《杂阿含》的相应教为根本的。其余的三阿含,是以《杂阿含》——相应教的内容,而作不同的组合说明。这一传说,虽不是极明晰的,但表达了一项意见:首先集成《杂阿含》,其余的次第集成。这比之原始结集“四阿含”或“五部”的传说,是不可同日而语了。这是说一切有部的古传,而由弥勒论明白地表示出来。说一切有部旧律——《十诵律》,在五百结集的叙说中,举《转法轮经》为例,而泛说“一切修妒路藏集竟”(22)。没有说结集“四阿含”,正是(“四阿含”没有集成以前的)古说的传承。这一原始结集的古说,在《瑜伽论》卷二五(大正三〇·四一八中——下)中表示出来:

“云何契经?谓薄伽梵,于彼彼方所,为彼彼所化有情,依彼彼所化诸行差别,宣说无量蕴相应语、处相应语、缘起相应语、食相应语、谛相应语、界相应语、声闻乘相应语、独觉乘相应语、如来乘相应语,念住、正断、神足、根、力、觉支、道支等相应语,不净、息念、诸学、证净等相应语。结集如来正法藏者,摄聚如是种种圣语,为令圣教久住世故,以诸美妙名句文身,如其所应,次第安布、次第结集……是名契经。”

《显扬论》说,也与此相同(23)。这里所说的契经——“修多罗”,确指相应教,就是《杂阿含经》的长行部分,略与《相应部》的后四品相当。现存的《杂阿含》与《相应部》,在流传中,部派的分化中,有过不少的增润、改编,但原始结集“修多罗”的内容,仍可以大概地理解出来。《瑜伽论》卷八一(大正三〇·七五三上)又说:

“契经者,谓贯穿义。长行直说,多分摄受意趣体性。”

《显扬论》说:“契经者,谓缝缀义。多分长行直说,摄诸法体。”(24)这是与《瑜伽论》一致的(25),但译文有倒乱,有脱落。“多分摄受意趣体性”,是什么意思呢?如《瑜伽论》卷一六(大正三〇·三六三上)说:

“一、思择素咀缆义;二、思择伽他义。思择素呾缆义,如摄事分及菩萨藏教授中当广说。思择伽他义,复有三种:一者,建立胜义伽他;二者,建立意趣义伽他;三者,建立体义伽他。”

对于诸法的思择,声闻藏方面,是从“修多罗”与“伽陀”两方面去思择的。“修多罗”的思择,如《摄事分》说,确指《杂阿含经》(《相应部》)中“蕴品”、“处品”、“因缘品”(缘起、食、谛界)、“道品”——念住等相应。“伽陀”,指《杂阿含经》的“众相应”,即《相应部》的“有偈品”等。思择“伽陀”,从三方面去思择:一、“胜义”,明空无我等深义。二、“意趣义”,明修行的宗趣。三、“体义”,依颂文而明法的体义。伽陀有这三者,修多罗也是这样,但在这三义中,修多罗是“多分摄受意趣体性”,也就是多数为“意趣义”、“体义”,而“胜义”却不多(这是大乘学者所说)。《显扬论》说应与《瑜伽论》所说一致,不免有些讹略。所说“修多罗”,都是确指《摄事分》所抉择的修多罗部分。

佛教圣典而被称为“修多罗”,原始的意义,是“结集义”。这是可通于“波罗提木叉经”的,所以龙树以“二百五十戒经”为“修多罗”。也就由于这样,“修多罗”有泛称一切佛说的习惯用法。但教法的原始结集,到底是什么部类?对偈颂而“修多罗”是长行,对广说而“修多罗”是略说;原始“修多罗”的特性,被显示出来。长行的教法,文句简要,是符合从传诵而来,原始结集的实况的。在现有的圣典部类中,简略的长行,有《相应部》与《增支部》,都是无数小经所集成的。然《增支部》为比较新的集成,为近代学者所公认(26),所以简略的长行部分,可推定为原始修多罗的,不能不是《相应部》,即《杂阿含经》中的某些部分。《相应部》的长行,简略而次第多少杂乱,更符合早期结集的实况。所以《瑜伽论》所传的,北方说一切有部的古说,确指《杂阿含经》的某些部分为“修多罗”,比起觉音的传说,应该是可信赖得多!近代学者,不取古传而另辟蹊径,或是为巴利学者觉音说所左右,想从偈颂中探求原始的修多罗,结果,长行直说的“修多罗”义被遗忘了。或探求原始修多罗,求到现有圣典以前,这是忽略了结集——共同审定,编类次第的意义。从结集的(简略的)长行去考察,那么《瑜伽论》所传,显然是最可信赖的了!

第二项 祇夜

祇夜(geya,P.geyya),或音译为歧夜;意译为应颂、重颂、歌咏等。这是与“修多罗”——长行相对,而属于韵文的一类。在“九分教”或“十二分教”中,也许“祇夜”是最难理解的一分。就字义来说,从Gai语根而来,不外乎歌咏的意义。但“祇夜”是偈颂的一类,与同为偈颂的“伽陀”、“优陀那”,到底差别何在?在原始圣典的集成中,“祇夜”到底是什么部类?有什么特殊意义,而能始终不移地位居第二?一般解说为“重颂”,这应先有散文(“修多罗”)与偈颂(“伽陀”),因为“重颂”是这二者的结合。果真是这样,那“祇夜”为第二,“伽陀”为第四,也不大合理。《原始佛教圣典之成立史研究》,类别与偈颂有关的,为十种类型;而以第九类为“祇夜型”(27)。然也只是以长行以后,次说伽陀的,即一般的重颂为祇夜。经文并没有称之为“祇夜”,所以也没有能充分地阐明“祇夜”的真义。

在古代的传说中,“祇夜”的意义,极不易理解。如《大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六五九下)说:

“应颂云何?谓诸经中,依前散说契经文句,后结为颂而讽诵之,即结集文、结集品等。”

“如世尊告苾刍众言:我说知见能尽诸漏,若无知见能尽漏者,无有是处。世尊散说此文句已,复结为颂而讽诵言:有知见尽漏,无知见不然。达蕴生灭时,心解脱烦恼。”

《大毗婆沙论》,集成于西元二世纪。在有关“九分”与“十二分教”解说的现存圣典中,这是比较早的一部。《论》文分为二段:1.“依前散说契经文句,后结为颂而讽诵之”,是说明体裁。“如结集文、结集品等”,是指明部类。2.“如世尊言”以下,又举例以说明先长行而后重颂;与一般所解的“重颂”相合(28)。属于“祇夜”——“应颂”的“结集文”、“结集品”,是什么样的部类?这是传承中的又一古义,应予以非常的注意!

《瑜伽师地论》系,对应颂作二种解说。如《瑜伽论》卷二五(大正三〇·四一八下)说:

“云何应颂?谓于中间,或于最后,宣说伽他。或复宣说未了义经。”

《瑜伽论》卷八一(大正三〇·七五三上)也说:

“应颂者,谓长行后宣说伽他。又略标所说不了义经。”

第一说,“在长行(中间或于最)后,宣说伽陀”,文义不太明显,不一定就是重颂。《显扬论》是引用《瑜伽论》的,卷一二说,还与《瑜伽论》相同(29),而卷六却解说为“或于中间,或于最后,以颂重显”(30),明确地说是重颂。《杂集论》(《顺正理论》也如此)也说“以颂重颂”(31)。在《瑜伽论》系中,传为无著所造的论书,才明确地说为“重颂”。“不了义经”,是“祇夜”的又一意义。《顺正理论》说:“有说亦是不了义经”(32),可见这是另一解说,而为瑜伽论师所保存。“应颂”的“不了义说”、“未了义经”,是与“记别”相对的,如《瑜伽论》说:“或复宣说已了义经,是名记别。”(33)这在《显扬论》、《顺正理论》,都是相同的(34)。《杂集论》虽说“又了义经,名为记别”;而于应颂,却解说为:“又不了义经,应更颂释。”(35)这是以为长行不了,而要以偈颂来补充说明。这不但与《瑜伽论》系不合,也与下文的“又了义经,名为记别”不合。“颂”或是“解”字的误译误写吧!依瑜伽论系所说,“契经”、“祇夜”、“记别”,意义是次第相关的。

《大智度论》卷三二(大正二五·三〇六下——三〇七上)说:

“诸经中偈,名祇夜。”

“一切偈名祇夜。六句、三句、五句,句多少不定;亦名祇夜,亦名伽陀。”

《大智度论》的解说,“祇夜”是一切偈的通称;又名为“伽陀”,但定义不明。如“祇夜”与“伽陀”都通于一切,那有什么差别?《成实论》所说,显然与《智度论》所说出于同一来源,而解说更为分明,如《论》卷一(大正三二·二四四下)说:

“祇夜者,以偈颂修多罗。”

“第二部说(名)祇夜,祇夜名偈。偈有二种:一名伽陀,一名路伽。路伽有二种:一顺烦恼,一不顺烦恼。不顺烦恼者,祇夜中说。是名伽陀。”

《成实论》初解“祇夜”为重颂。《成实论》主诃黎跋摩(Har-ivarman),为西元三、四世纪间的论师,与无著的时代相近。那时,“祇夜”是重颂的解说,可见已极为普遍。但在解说“伽陀”时,又说到“祇夜名偈”,以及“祇夜”的特殊意义。依《论》说,分别如下:

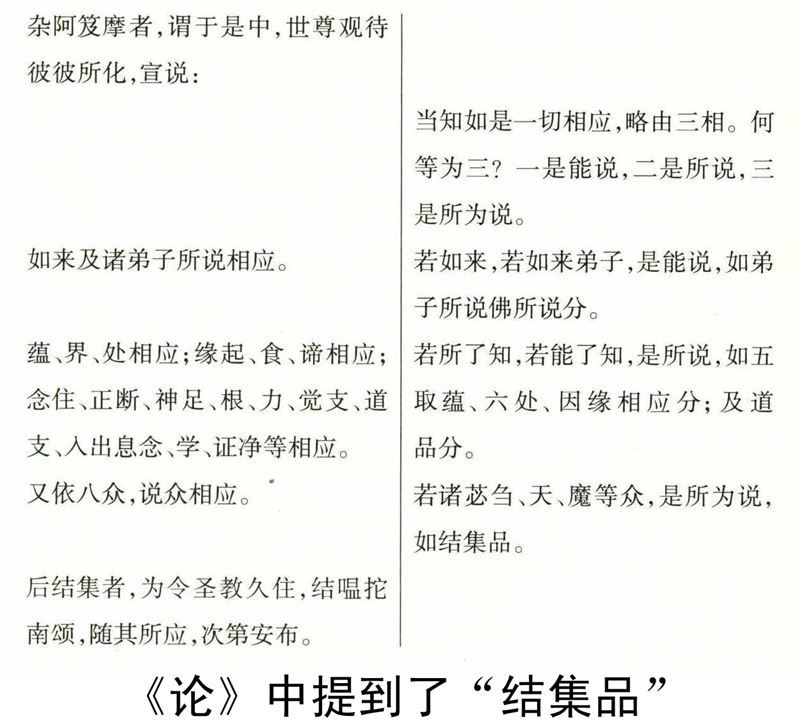

“祇夜”是一切偈的通名,而又有特殊的“祇夜”。依《论》说:偈有“伽陀”与“路伽”的差别。“伽陀”是宣说佛法的偈颂;“路伽”是世间的偈颂;路伽(loka)是世间的意思。世间的偈颂,有顺烦恼的(如诲淫、诲盗的诗歌),有不顺烦恼的。世间偈颂,又。与世间一般的偈颂不同,不会引起烦恼的,就是“祇夜”。但虽然作这样的分别,而在佛法的部类中,还是不明白。关于“祇夜”,应从“结集文”、“结集品”的研究去解决。《瑜伽论》卷八五,有关于《杂阿含经》——也就是原始的根本的结集。《论》中提到了“结集品”。《论》文有先后二段,次第说明;现分列为左右,以便作对照的研究。如(大正三〇·七七二下)说:

《大毗婆沙论》说到的“结集品”,在《瑜伽论》中发见了,这是“伽陀品”的别名,与《杂阿含》的“八众诵”、《相应部》的“有偈品”相当。为什么称为“结集品”?依论文说:“后结集者,为令圣教久住,结嗢拕南颂。”这是在修多罗——“相应教”的结集以后,又依契经而结为偈颂。这结成的“嗢拕南颂”,不是别的,正是古代集经的结颂。如《分别功德论》说:“撰三藏讫,录十经为一偈。所以尔者,为将来诵习者,惧其忘误,见名忆本,思惟自寤。”(36)结经为偈,或在十经后,或总列在最后,自成部类(37),这就是“结集文”。这是便于记诵的,世俗共有的结颂法(但不顺烦恼),所以名为“祇夜”。这种结集颂,与“八众相应”的偈颂相合(结经颂是附录),也就因此而总名为“结集品”。“八众诵”的偈颂,也多数近于世间偈颂,所以“结集文”与“结集品”,都称为“祇夜”。觉音以《相应部·有偈品》为“祇夜”(38),与说一切有部的古传相合。但在觉音,可能是偶合而已。

《大毗婆沙论》,以《杂阿含》的“结集品”、“结集文”为“祇夜”,得《瑜伽论》而明了出来;这是符合原始结集实况的。“蕴相应”等长行,称为“修多罗”。结集后,“结为嗢拕南颂”,确乎是“依前契经散说文句,后结为颂而讽诵之”。“结集文”(结颂)与《杂阿含》的有偈部分相结合,总称“结集品”。这都是近于世俗的偈颂,名为“祇夜”。“修多罗”与“祇夜”——长行与偈颂,在原始结集的“相应教”中,从文体的不同而分别出来。这是圣教的根源,最先形成的二种分教,无怪乎始终不移地位列第一、第二了。“依前契经散说文句,后结为颂而讽诵之”,确有“应颂”、“重颂”的意义。离原始结集的时代久了,原始结集的实况也逐渐淡忘;于是宣说原始的五百结集,结集“四阿含”或“五部”。“祇夜”——重颂的古义,也逐渐忘却,而解说为一般的“重颂”。《大毗婆沙论》、《大智度论》、《瑜伽师地论》、《成实论》,西元二——四世纪时,“祇夜”的古义还没有忘却;以后,似乎就没有人知道“祇夜”的本义了。

注释:

① 参考前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(二二七——二五八)。

② 高楠顺次郎、木村泰贤合著《印度哲学宗教史》(汉译本三〇三——三〇四)。

③ 《瑜伽师地论》卷八一(大正三〇·七五三上)。

④ 《显扬圣教论》卷一二(大正三一·五三八中)。

⑤ 《大乘阿毗达磨杂集论》卷一一(大正三一·七四三中)。《大乘阿毗达磨集论》卷六(大正三一·六八六上)。《显扬圣教论》卷六(大正三一·五〇八下)。

⑥ 《分别功德论》卷一(大正二五·三二上)。

⑦ 《阿毗达磨大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六五九下)。

⑧ 《杂阿毗昙心论》卷八(大正二八·九三一下)。

⑨ 《善见律毗婆沙》卷一(大正二四·六七六上)。

⑩ Atthasālinī(《法集论注》)(《望月大辞典》五五七下)。

(11) 《瑜伽师地论》卷八一(大正三〇·七五三上)。《显扬圣教论》卷一二(大正三一·五三八中)。

(12) 《大乘阿毗达磨杂集论》卷一一(大正三一·七四三中)。

(13) 《成实论》卷一(大正三二·二四四下)。

(14) 《大智度论》卷三三(大正二五·三〇六下)。

(15) 《出曜经》卷六(大正四·六四三中)。

(16) 《南海寄归内法传》卷四(大正五四·二二八中)。

(17) 《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四四八上)。

(18) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(二五四)。

(19) 《杂阿含经》卷一(大正二·三上——四下),又卷六(大正二·四〇上——中)。

(20) 《一切善见律注序》(南传六五·三七)。

(21) 《大般涅槃经》卷一五(大正一二·四五一中)。

(22) 《十诵律》卷六〇(大正二三·四四八下——四四九上)。

(23) 《显扬圣教论》卷六(大正三一·五〇八下)。

(24) 《显扬圣教论》卷一二(大正三一·五三八中)。

(25) 《显扬圣教论》卷一(大正三一·四八〇中)说:“昔我无著从彼闻,今当错综地中要,显扬圣教慈悲故,文约义周而易晓。”《显扬论》是摄取《瑜伽师地论》中《本地分》与《摄抉择分》的要义,错综编纂而成。

(26) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(六七六)。

(27) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(二七一——二七六)。

(28) 《大毗婆沙论》文,前段是古义。后段的举例说明,与前段不合,可能为后代所补。

(29) 《显扬圣教论》卷一二(大正三一·五三八中)。

(30) 《显扬圣教论》卷六(大正三〇·五〇八下)。

(31) 《大乘阿毗达磨杂集论》卷一一(大正三一·七四三下)。

(32) 《阿毗达磨顺正理论》卷四四(大正二九·五九五上)。

(33) 《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八下)。

(34) 《显扬圣教论》卷六(大正三一·五〇九上),又卷一二(大正三一·五三八中)。《阿毗达磨顺正理论》卷四四(大正二九·五九五上)。

(35) 《大乘阿毗达磨杂集论》卷一一(大正三一·七四三下)。

(36) 《分别功德论》卷一(大正二五·三二中)。

(37) 结偈的别为部类,如《根本说一切有部毗奈耶颂》等。这就是《瑜伽论》所说“(谓于中间)或于最后宣说伽他”。

(38) 《一切善见律注序》(南传六五·三八)。

![]()