法宝是三宝之一,与佛、僧两宝各自独立,各有自己独特的表现形态,各有自己的宗教作用,不可混淆。

事相三宝是从三宝的外在表现来讲的。如果从内在的理法来讲,三者的关系则完全不同。这种按照内外理法来解释三宝的理论,称为“理体三宝”。

所谓“理体三宝”,指三宝内潜藏着的一种统一的理法。这也有一些不同的说法。其中一种解释认为,三宝虽然表现为三,但本质是一致的,因而相互是统一的。例如佛虽是佛宝,但佛能说法,于法得自在,本身就是法宝;佛也具有出家僧人的德行,又属于僧宝。由此,在佛宝的身上,可以同时体现佛、法、僧三宝的性质。同样,法虽属法宝,但它的本体具备能够产生诸佛的性质,所以也是佛宝;法法平等,也具有僧人不诤的德行,具备僧宝的性质。法宝本身也体现出三宝所有的性质。僧固然是僧宝,但它具备观照的智慧,可称为佛宝;有轨持之用,也属于法宝。僧宝同时也体现出佛宝、法宝的特点,如此等等。这种理论认为佛、法、僧任何一宝均能圆满地体现着其余二宝的特性,所以任何一宝都可以作为整个三宝的代表,这称为“一体三宝”。

一体三宝的理论不仅强调佛、法、僧三者的地位平等,特别还强调三者兼融兼持,不可偏废。从健全佛教的宗教品性来说,这自然是必不可少的。不过,从另一个方面来讲,它可以引申出另外一种含义:既然任何一宝均能圆满地体现其余二宝的特性,任何一宝都可以作为整个三宝的代表,那么,自然可以用三宝中的某一宝或某二宝来代表整个三宝。中国早期禅宗的寺院不立佛堂,只设法堂,与这种“一体三宝”的思想就不无关系。

佛教传统又认为,佛法本身是天地间超越任何存在,乃至任何佛的永恒的宇宙真理。无论佛出世也罢,不出世也罢,佛法本身都永远存在。所谓“佛”,原意不过是“觉者”。他之所以能够成佛,就是因为他觉悟了天地间的这种宇宙真理。任何人只要能够觉悟这种真理,都能够成佛。

根据这一理论,佛之所以伟大,就在于他觉悟了佛法,传播与体现了佛法;僧之所以值得尊崇,是因为他正在体认与实践着佛法;佛教典籍所以尊贵,是因为其中蕴含着佛法,代表着佛法。归根结底,只有佛法本身才是佛教存在的基础,才是三宝中最根本的东西,才是天地间至尊至上的存在。这一理论与事相三宝把佛、法、僧看作平等的存在,与一体三宝把佛、法、僧看作统一的存在都不相同,强调只有佛法才是佛教真正的基础。

从上述理论出发,有的佛教僧人认为:所谓法宝,就是佛法本身。它是遍于十法界而不增不减、无二无别的真实法界,是永存不灭的世界真理;能够完全地、圆满地体认这一最清净法界的,就是佛宝;只能部分地体现这一最清净法界的,就是僧宝。这一种观点在肯定最高理念——佛法的前提下,将佛宝、僧宝都统一在法宝的基础上,并按照体认佛法的深浅程度来区分修行者层次的高低。这种理论突出了佛法在整个佛教体系中的地位与作用,与释迦牟尼逝世前提出的“以法为依止”的遗教精神完全一致。由于这种理论圆满地融合了佛教的三宝理论与“以法为依止”的观点,所以为很多人接受,成为大乘佛教的基本理论之一。隋费长房所撰《历代三宝记》卷十五称:“论益物深,无过于法。何者?法是佛母,佛从法生。三世如来,皆供养法。故《胜天王般若经》云:‘若供养法,即供养佛。’是知法教津流,乃传万代。”反映的正是这种观点。

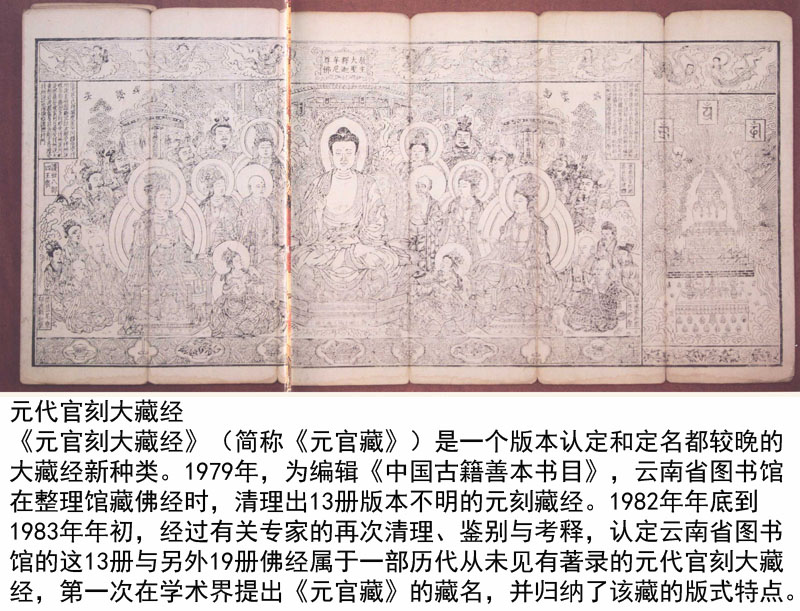

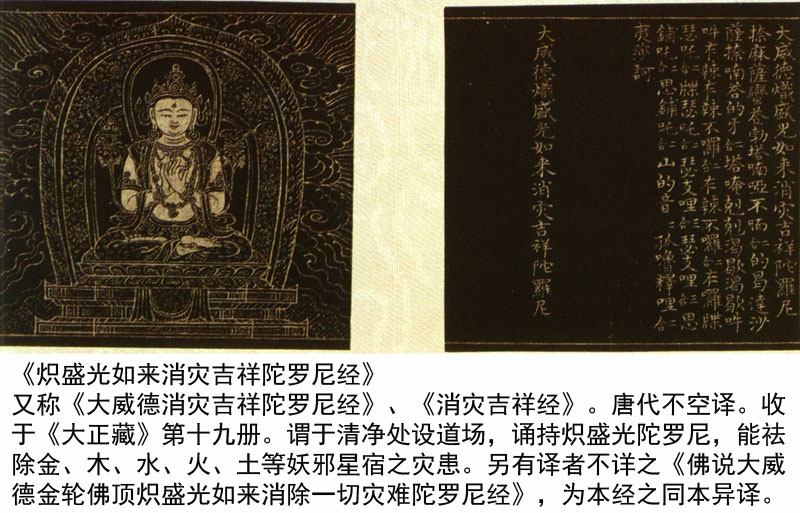

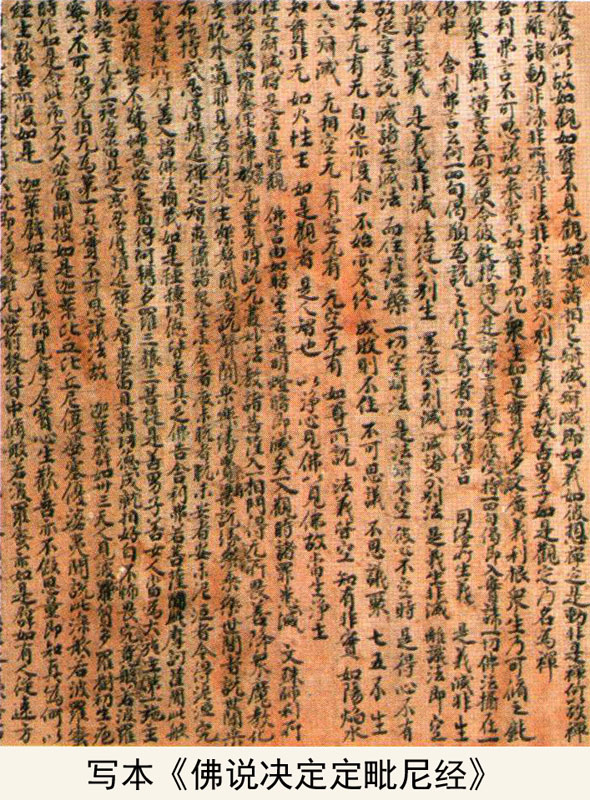

人世间的任何一个人,即使是释迦牟尼,都有生有死,属于佛教所说的有为法。人的语言音声,也都只能局限在一定的时间与空间中,有起有落,有生有灭,也是有为法。典籍虽然也有聚散消亡,但它存世的时间毕竟超过人的生命与音声。所以,在古代,思想主要靠典籍来传述。正因为有了典籍,思想的传播才能够超越时间与空间。佛法也要靠佛教典籍来传承载述。由于佛教典籍载述了佛法真理,所以,在佛教中,佛教典籍代表了佛法。出于这种认识,佛教的各个派别在发展自己的理论时,必须编出新的经典,以便使自己的理论蒙上权威的灵光。佛教的经典由此源源不断地涌现出来。也由于这个原因,历来认为抄写、供养经典可以得到无限的功德,如顾况所撰《虎丘西寺经藏碑》称:“瞿昙教迹,不舍有表,不住无表。……譬如无根,安得有华?故觉华长者得定光如来授记,鹿仙长者得释迦如来授记,宝手菩萨得空王如来授记,皆因造藏而得作佛。”(《全唐文》卷第530)既然写经造藏的功德无量,甚至可以因此而成佛,所以写经造藏自然成为四部弟子宗教生活中的一件大事。翻开中国佛教史,历朝历代,虔心收集、翻译、整理、传写、供养、修造佛典与大藏经的人前赴后继,络绎不绝。在中国佛教传播过程中出现了绚烂夺目的一个场景,影响至今不绝。

![]()