公元前530年,释迦牟尼35岁时在印度菩提伽耶附近的一棵菩提树下觉悟成佛,随后到萨勒那特(即鹿野苑)向*(左忄右乔)陈如等五人宣讲他所觉悟的佛法,建立起佛教教团。

从鹿野苑初转法轮起,到他80岁在拘尸那伽逝世,释迦牟尼传道45年,足迹遍及恒河中下游地区。

释迦牟尼在他45年的传道生涯中,不知接触过多少人,说过多少次法。从现有资料看,除了初转法轮等少数几次之外,释迦牟尼的说法,大都是针对某些具体的人或具体的事发表自己的意见;或是应弟子及其他人的要求,对一些具体问题发表自己的观点。用佛教的术语来说,这叫做“对机说法”。即按照谈话对象的不同确定谈话的内容与方法,以更通俗而有效地传播佛教教义。终释迦牟尼一生,他的思想与教义都以口口相传的形式在弟子中流传。

如果追寻释迦牟尼述而不作的原因,大约可以举出如下两点:

(一)古代印度各宗教哲学派别大抵都采用口口相传的方法传播本派的思想与典籍。如婆罗门教的吠陀圣典就是用口口相传的方法传下来的。释迦牟尼不过是遵循古印度的这一传统罢了。

(二)当时佛教传播的地区既不广,信奉的人数也不多。早期佛经经常提到释迦牟尼有五百弟子。“五百”这个数字,在早期佛经及同时代的其他印度典籍中常常是一个约数,用来表示数量之大。因此,看来在释迦牟尼时代,弟子的数量恐怕还没有达到五百名。由于人数不多,口头传教已经可以满足需要。客观上既然没有用载体来记录与传播佛教教义的需求,自然也就不会把佛教教义写为文字。

可以想见,由于口口相传,便不免产生记忆的失误与传承的差讹,这对于佛教的传播与教团的团结,都是很大的不利因素。释迦牟尼在世时,这个问题还不突出。因为释迦牟尼可以用他个人的威望来判断问题的是非及维护教团的团结。一旦释迦牟尼逝世,这个问题的严重性便逐渐显现出来。

约公元前485年,释迦牟尼在从摩揭陀国到拘萨罗国去的途中,在拘尸那伽逝世。当时只有大弟子、其堂弟阿难随侍身边。据有关佛经记载,正在其他地区活动的佛弟子们听到释迦牟尼逝世的消息,都十分悲痛,纷纷赶来。据说释迦牟尼的大弟子迦叶当时正率领一批弟子在另一个地区活动。听到释迦牟尼逝世的消息,不少弟子忍不住失声痛哭。但这时有一位比丘却说:那有什么可悲伤的?释迦牟尼在世时,规矩太多了。这也不许做,那也不能干。现在他死了,我们可就自由了。迦叶听了十分生气,认为释迦牟尼虽然逝世,但他生前的教导不能抛弃。也认识到如果不采用一个适当的方式把释迦牟尼生前的教导汇聚起来,成为全教团公认的规范,这些教导不但不可能流传下去,而且可能被抛弃、被歪曲。这样,很不利于教团的发展与僧侣的修持。于是萌发了把释迦牟尼的教导汇编起来的想法。

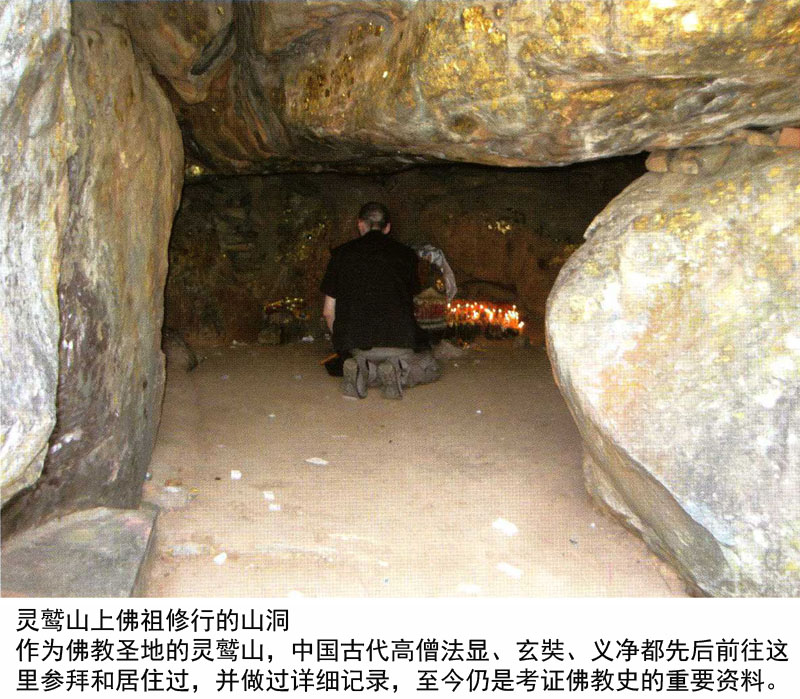

当然,迦叶主持结集的原因并非经典上记载的这样简单。首先,这与释迦牟尼的临终遗言有关。其次,这又与佛教对佛法的基本理论有关。正如《撰集三藏及杂藏传》所说:“佛虽涅槃,四谛故存,八道犹在。……今当集法,令众生安。”这应该是迦叶举行结集的最基本的原因。当年夏天,佛教徒按惯例应举行夏安居,迦叶便把大家都召集到摩揭陀国首都王舍城外的灵鹫山,共同汇编释迦牟尼的遗教。佛经最初就是这样形成的。

![]()