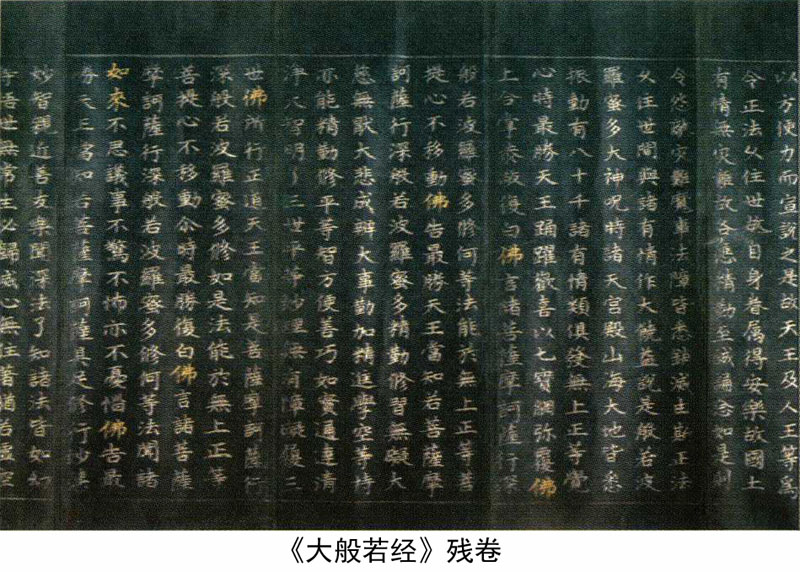

《大般若经》,全称《大般若波罗蜜多经》,共600卷,唐玄奘译。是宣传大乘般若思想的印度佛教典籍汇编。

它共包括大小十六部经典,称十六会。从产生的先后次序看,在这十六会中,第二会(《二万五千颂般若》)、第四会(《八千颂般若》)和第九会(《金刚般若》,即《金刚经》)表述的是般若经的基本思想,产生得较早,大概成书于公元前1世纪左右。其他各会则是在其后的几个世纪中逐渐形成和增补的。从所述的内容看,第一会至第五会各会的篇幅虽然长短不一,但内容大致相同,都是对般若思想的全面叙述;第六会至第九会则是摄取大部的精华,论述“无所得空”的法门义理;第十会是佛对金刚手菩萨等说一切法甚深微妙般若理趣清净法门;第十一会至第十六会则依次叙述布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若等大乘六度。一般认为该经最早出现于南印度,后传播到西北印度。

《大般若经》的中心思想是讲诸法“性空幻有”。认为一切事物都是因缘和合而成,假而不实,本身并没有一个常一自在的自性,所以叫作“性空”。然而自性虽空,因缘关系却是存在的,也就是说事物并非绝对地不存在,并非虚无,只是幻化不实而已。所以叫“幻有”。只有把握这种“性空幻有”的道理,才能真正契合世界的实相,得到解脱。这部经还宣称大乘即般若,般若即大乘,大乘般若无二。它作为大乘佛教的理论基础,被称为诸佛之智母,菩萨之慧父。

《大般若经》在印度十分流行。先后成为印度佛教大乘中观派与瑜伽行派尊崇的基本典籍。此经在中国译出后迅速流传,影响十分广泛。被当作是“镇国之典”,认为书写、受持、读诵、流布该经,均有莫大功德,死后可以升天,得到最终解脱。所以许多寺庙都诵读、供养此经,作为修积功德的重要途经之一。

般若类经典很早就传入中国。现存最早的是东汉支娄迦谶译的《道行般若经》,十卷,又称《小品般若》,它相当于《大般若经》的第四会。其后又译出《光赞般若》、《放光般若》、《摩诃般若》、《金刚般若》等十余部,但始终未能把全部般若经搜罗齐全。唐玄奘赴印度求法,寻访到《大般若经》的三个梵文手抄本。显庆五年(660)正月一日,玄奘开始着手翻译这部长达二十万颂的巨著,当年他已六十高龄了,翻译时更加兢兢业业,一个字也不敢增删。由于自己年事已高,他很担心自己在有生之年中翻不完这部经,常常劝勉弟子及助手努力辛勤,勿辞劳苦。经过几年的努力,终于在龙朔三年(663)十月二十三日译完全经。第二年,玄奘去世。

![]()