佛教以其独特的魅力从印度起源,并得到亚洲各国人民的推崇,逐渐将佛理渗透到欧美大陆,成为一种全球性宗教。

佛教的传承并非是固守不变的,在人们追求真正佛理的同时,又与各国本地的文化、宗教、信仰相结合,形成各具特色的佛教理论和形式。

大千世界,意蕴纷呈。无论各国崇拜佛的形式如何,他们始终坚持着追求幸福的自我,追求着让世人解脱的宗旨,提升自身文化层次,俯仰于天地之间,笑傲于世人之罅。

印度佛教:佛教始源

印度佛教是指产生和流传于南亚次大陆的佛教,创始人是乔达摩·悉达多,佛教徒尊称他为“释迦牟尼”,简称佛陀。

历观印度佛教的发展过程,大致可分为五个历史阶段:

第一阶段:原始佛教。释迦牟尼创教及其弟子相继传承时期的佛教。原始佛教的基本教义是“四谛”、“八正道”和“十二因缘”,其核心内容是讲现实世界的苦难和解决苦难,由“此岸”到达“彼岸”的方法。其次,又从缘起思想出发,提出了“诸法无常”、“诸法无我”和“涅槃寂静”的学说。

第二阶段:部派佛教。佛陀逝世一百年后,佛教内部由于对戒律和教义的不同看法而开始分裂,先后形成许多部派。最初分为大众部和上座部,称为根三部、根二部,然后又从两个根本部中分裂为十八部或二十部,称为枝末部派。

第三阶段:大乘佛教。在部派佛教流行时期,大乘的思想在南印度已开始产生并且进行传播。当时在家的佛教徒中流行着佛塔崇拜,从而形成了大乘佛教最初的教团——菩萨众。其中的一部分人为了修持和传教的需要,编辑了阐述大乘思想和实践的经籍,最初为般若系经典,然后又有《妙法莲华经》、《维摩诘经》、《华严经》和《无量寿经》等经典陆续出现。这些经典阐发了空、中道、实相、六度、菩萨道、多佛、三乘分别和一心本净等思想。

第四阶段:密教。在6—7世纪,印度教在当时逐渐取得占据优势的地位,并对湿婆、毗湿奴、梵天的崇拜极为盛行。在8—9世纪,商羯罗创新了吠檀多派,使印度教得到极大发展。

第五阶段:现状。19世纪末,印度佛教开始出现复兴,如1891年斯里兰卡的达摩波罗在印度创立了摩诃菩提会。佛教吸收印度教和民间信仰而逐步密教化,在南印度的德干高原以及东印度相继出现了金刚乘和易行乘等。

1947年印度独立后,在那烂陀、浦那、贝纳勒斯等地创设了一些研究机构,并在许多著名大学设置佛学系或巴利语系,并出版大量书籍。近年,印度的佛教组织在国外建立了很多分支机构,经常召开国际佛教学术讨论会、座谈会等。

尼泊尔佛教:朝圣中心

尼泊尔是佛教最早流行的地区之一。尼泊尔与佛教之间的联系,甚至可以追溯到释尊的时代。相传在公元前520年左右,佛祖释迦牟尼曾率众弟子在尼泊尔谷地传播佛法。

传说在公元前3世纪,阿育王巡拜佛迹时,曾在尼泊尔小住,并建有五座塔,这是尼泊尔现存最古老的佛教遗迹。

梨车毗王朝以后,尼泊尔一直是佛教徒朝圣的中心。

大乘佛教兴起后,瑜伽行派的理论奠基人世亲曾到过尼泊尔并在当地传播佛法。

印度密教中的主要派别如真言乘、金刚乘、易行乘和时轮乘都在尼泊尔得到过广泛的传播。

尼泊尔是最早流行崇拜印度易行乘悉地师的地区之一,该派别宣扬“即身成佛”的大乘思想,赞颂《多诃俱舍》。

尼泊尔佛教的发展与印度以及我国西藏佛教间的交流有着密切的关系。

11—13世纪,外族侵入孟加拉和比哈尔,印度的佛教徒携带大量经卷和文物来到尼泊尔和西藏避难,这从一定程度上促进了尼泊尔佛教的繁荣。

从11世纪初到11世纪中叶,藏传佛教开始形成宗派,如萨迦派、宁玛派和噶举派中的噶玛派等,它们相继传入尼泊尔,至今在尼泊尔仍有影响。

11世纪以后,尼泊尔在佛学理论方面有了新的建树,形成了四个派别:

1.斯伐跋维迦——自性派。强调世界上的一切事物有其自性,这种自性有时表现为展开的,有时表现为非展开的或潜在的。

2.阿尸伐哩迦——自天派。信仰没有他力的、无限而至善的神。

3.伽尔弥迦——业因派。主张人们对世界的认知是由于无明所作的努力。

4.耶多哩伽——修行派。相信人们智慧的力量和自由的意志。

斯里兰卡佛教:巴利语系南传上座部佛教

斯里兰卡佛教是南传上座部佛教之一。相传在公元前3世纪,斯里兰卡佛教为印度阿育王之子摩哂陀等人所传入,由于其经典是用巴利语来传承的,所以近代又称其为巴利语系佛教。

斯里兰卡国王提婆南毗耶·商沙为了迎请摩哂陀到斯里兰卡传教,曾经在首都阿努拉达普拉兴建“大寺”。当时,这也是上座部佛教的唯一中心,由此,摩哂陀创建了大寺派。

公元前28年,伐多伽摩尼·阿巴耶王继位,在无畏山新建了一座寺庙,把它作为摩诃帝沙的传教据点,于是摩诃帝沙就和印度僧人法喜共同建立无畏山寺派,因此该派又称为法喜派。

4世纪时,萨伽利长老又在祇多林寺创建了祇多林寺派,也称为南寺派。

约在5世纪前期,上述的三派共同流行于斯里兰卡。

8世纪上半叶,斯里兰卡曾一度崇奉大乘佛教,盛行密教。密教不但受到王室的支持,在民间也普遍流行。

11世纪下半叶,维阇耶巴忽王派遣使者去了缅甸,并且迎请了精通三藏的持戒高僧至斯里兰卡重建上座部佛教。

但是在1506年,葡萄牙殖民者入侵伊斯兰卡,他们毁坏掉了许多寺庙,许多僧徒被迫改了宗派,从此佛教遭受打击。

1592年,维摩罗达摩苏里耶王先后两次迎请缅甸佛教长老来到斯里兰卡为复兴上座部佛教做工作。

室利维阇耶罗阇辛哈王又派阿尤恰到缅甸的北古、阿拉干和暹罗(即今日的泰国)来迎请佛法。同时,暹罗也送来了斯里兰卡所没有的佛典、佛像,还派遣许多长老前来授戒,这样才使上座部佛教在这里逐渐得到复兴。

斯里兰卡上座部佛教借缅甸和暹罗之力得以复兴之后,分成三派:

1.罗曼那派,即11世纪从缅甸迎请的佛教长老所建的系统。

2.暹罗派,也称为优婆离派,是从暹罗迎请的系统。

3.阿摩罗普罗派,即1802年去缅甸的罗摩罗睺罗从当地长老受戒后所返回的系统。

这三派在教理上没有相违之处,只是戒律稍有不同,因此三派能够和睦相处。

现存的斯里兰卡上座部典籍由律、经、论三藏及三藏注疏和藏外典籍组成。

5世纪上半叶,印度的比丘觉音到斯里兰卡,用巴利文将上座部佛教三藏的僧伽罗文注释并详加疏解,又写了《清净道论》,以此来论述大寺派所传上座部教义的纲要。

东南亚佛教:五国南传上座部佛教

东南亚佛教以南传上座部为主。主要在老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、印度尼西亚以及越南中、南部的部分地区传播。

根据有关史料记载,公元纪年前后,上座部佛教已在东南亚开始流行。

10世纪以后,由于大部分国家封建领主的推崇和对上座部佛教的提倡,还通过加强与斯里兰卡的联络,互派僧侣留学,并且根据巴利语音序来创立本民族文字,从而用来写定音译巴利的三藏典籍,确定了摩诃尼迦耶和达摩育特两派僧王的制度。至此,佛教被尊为国教,在东南亚大众之间产生了深刻影响。

1.老挝

14世纪中叶,上座部佛教由柬埔寨传入老挝,从此被尊为国教,并确立了达摩育特和摩诃尼迦耶两派僧王制度。

16—17世纪,老挝曾一度成为东南亚的佛教中心,修建了许多寺塔,也雕塑了许多佛像,同时创立了巴利语佛教学校并实行僧侣考试制度。

19世纪末,佛教受到严重打击,寺塔被毁,经像被劫,僧侣惨遭杀戮。

20世纪,佛教出现复兴的迹象,整理出寮文巴利三藏的典籍,并恢复以寺院为主的巴利语教学的教育中心制度。

2.柬埔寨

公元纪年前后,柬埔寨深受婆罗门教和佛教的影响。

5—6世纪时,大小乘佛教开始传入柬埔寨,印度教与佛教在柬埔寨共同繁荣。比如在9世纪末所创建,12世纪所完成的吴哥城以及吴哥窟大伽蓝,都是两教相融合而在寺庙建筑上的反映。

14世纪中叶以后,泰国的上座部佛教传入柬埔寨,逐渐推行两派僧王制度,并被确定为国教。

20世纪初叶,虽然许多佛寺遭受破坏,但佛教仍有一定的发展。

3.泰国

公元前,泰国已经有了小乘佛教的传入。在这之后,婆罗门教和大乘佛教才由印度传入南暹罗及其沿海邻国。

13世纪中叶,泰族在速可台建立了独立的部族国家,并接受了流行于南暹罗地区的大乘佛教。

同时,带有婆罗门教色彩的大乘佛教宗教仪式,也逐渐为泰国的小乘佛教信徒所接受。

现在,泰国90%以上的人都是上座部佛教徒。

4.缅甸

佛教传入缅甸的时间比较早。公元纪年前后,斯里兰卡的上座部佛教可能是通过海道传入缅甸的。

11世纪中叶,蒲甘王朝的阿努陀罗王统一了缅甸全境,确立上座部佛教为国教,并尊阿罗汉长老为国师。

1058年,开始创造缅文字母,音译了上座部佛教的三藏典籍,从而奠定了缅甸上座部佛教的基础。

5.印度尼西亚

公元纪年前后,印度尼西亚的主要信仰是婆罗门教。5世纪中叶至6世纪上半叶,苏门答腊、爪哇和巴厘等地已经开始广信佛法,崇信并敬仰三宝。

8世纪以后,佛教由室利佛逝向马来半岛发展,当地的王室都比较信奉密教,并在马来半岛建立了大批密教寺院,在民间也有许多的信奉者。

8—9世纪,夏莲特拉王朝诸王,大都信奉大乘佛教与印度教混合的密教,建立了许多寺院,比如世界知名的婆罗浮屠大寺。婆罗浮屠大寺高达十层,代表十法界,在寺院的石砌回廊中刻有精美的浮雕,是世界美术史上的奇观。

朝鲜佛教:传承中国佛教源流

朝鲜佛教是北传佛教之一,由我国传入朝鲜,它的传播和发展大体可分为以下几个阶段:

1.三国时期。最初传入佛教的是三国鼎立时代的高句丽(即现在的朝鲜北部)。我国隋唐时期的大小乘各宗教理几乎全部进入朝鲜,其中影响较大的宗派是三论宗和律宗等。

朝鲜三国时期的佛教对我国佛教传入日本起了沟通和桥梁的作用。

6世纪中叶,百济的圣明王将金铜释迦佛像和经论幡盖等赠给日本,这就是我国佛教传入日本的开始。高句丽僧慧灌赴日后成为日本三论宗开祖,新罗僧审详赴日,开始传承华严宗。

2.新罗王朝时期。新罗王朝统一三国后,朝鲜佛教出现了一个隆盛的时代。这个时期有四个主要宗派:①涅槃宗,由高句丽僧普德在景福寺所创立。普德有十一个高足,其中著名的有无上、寂灭等人,并建有八大伽蓝。②律宗,由新罗僧慈藏回国后在通度寺所创。③华严宗。它共有二派,一派是由元晓在新罗庆州芬皇寺所创,称为海东宗;另一派是由入唐的义湘从智俨所传承的我国华严宗,设祖庭于浮石寺,所以也叫做浮石宗。④法相宗,由真表律师在金山寺所创,宣传瑜伽唯识观。此外,密教系统有神印宗和总持宗。

3.高丽王朝时期。高丽统一全国后,太祖王建深信佛教,佛教又渐渐繁盛。文宗的第四王子义天出家后,被封为祐世僧统,世称“义天僧统”。他于高丽宣宗二年(1085年)进入宋境,历访高僧大德,并学习华严、天台教义以及戒法和禅法,当他回高丽之后就慨叹“天台一宗,海东未兴”,于是在肃宗二年(1097年)创立了高丽的天台宗。那时的天台宗也被视为禅宗一派,所以禅宗有曹溪、天台两家。佛教的五宗也各改称谓:如圆融宗改称为华严宗,法相宗改称为慈恩宗,法性宗改称为中道宗,戒律宗改称为南山宗,涅槃宗改称为始兴宗,后来将其统称为“五教二宗”。

4.李朝时期。世祖六年(1460年),将曹溪、天台、慈南三宗合为禅宗;将华严、慈恩、中神(即中道宗及神印宗),始兴南山四宗合为教宗。合并后的教、禅二宗,各保留了一定数量的寺院。

日本佛教:鉴真东渡建戒坛

日本佛教主要为北传佛教。佛教传入日本至今已有1400多年的历史。

一般认为,日本钦明天皇十三年(552年)是佛教传到日本的开始,当时百济的圣明王进献给日本一些佛像、经论、幡盖和上表马信佛法。还有人认为,继体天皇十六年(522年)时,南梁司马达等人来到了大和,建立草堂并安置佛像进行礼拜,这才是日本有佛教的开始。

佛教在日本流传四十年后,日本飞鸟时代开始。圣德太子摄政,下诏在日本传播佛教,于是贵族大臣竞相建造佛寺,从此佛教广传于日本。

东大寺是圣武天皇发愿之地,良辨僧都尊基,行基菩萨劝化,天竺婆罗门僧菩提仙那导师完成的,他们被世人称为东大寺的四圣。东大寺所铸造的毗卢舍那佛,被称为奈良大佛,是日本最大的佛像。

在飞鸟时代与奈良时代之间,日本直接和间接地从我国传入了六个佛教宗派或学派:三论宗、法相宗、俱舍学派、成实学派、华严宗和律宗,称为“奈良六宗”。

三论宗以高丽僧慧灌为初祖。慧灌曾进入唐境,师从嘉祥吉藏学习三论,推古天皇三十三年(625年)赴日,把三论传入日本。

成实学派在我国曾盛极一时,出了不少著名学者,但传到日本时却未独立成宗,所以被称为三论宗的附宗。

法相宗是由道昭传入日本的。道昭在白雉四年(676年)随遣唐使进入唐境,受教于玄奘,与窥基一同学习佛法,在中国度过了七年时光,回国后他住在奈良元兴寺,并巡历各地,大力弘扬“法相唯识”。文武天皇四年(700年),道昭圆寂于元兴寺禅院,遗言是要火葬,这就是日本实行火葬的开端。

华严宗是因为新罗僧审祥在日本开讲《华严经》时而成立的,所以审祥被奉为日本华严宗初祖,以请他宣讲《华严经》的良辨僧正为第二祖。

律宗是奈良六宗中最后传入的宗派。

兴福寺的荣睿与大安寺的普照,鉴于日本的戒律不太兴盛,就进入唐境来求律经,并敦请鉴真东渡。鉴真曾经五次航行失败,经过十二年的苦心精进,才到达了日本,而荣睿则在赴日途中病故。鉴真到达日本后,先是在东大寺佛殿前建筑戒坛,为天皇、皇后和皇太子等人授菩萨戒,一时受戒的达400余人,于是就在寺内建戒坛院。后来,鉴真在唐招提寺终其一生。生前由其弟子所塑的遗像,现在是日本的国宝。

平安时代,日本佛教中出现了两种倾向:一种是要使本国原来固有的神祇崇拜,与外来的佛、菩萨崇拜相融合,即所谓“神佛习合”的思想。另外,在佛寺的境内可以建神社,在神社的境内也可以建佛寺。最后,神号与佛号一致的这种思想一直到明治维新时期提出“神佛分离”之说后才结束。另一种是对教理比较深奥并流传于贵族中的天台宗与真言宗的赞美有所不满,引起净土思想渐次普及,以至后来产生了净土宗、真宗、禅宗、日莲宗等许多宗派。

在日本独立发展的日莲宗,是以创宗者日莲的名字来命名的,它与我国佛教无直接关系。

越南佛教:禅派林立

越南佛教是北传佛教之一,约于2世纪初从我国传入越南。越南佛教受到我国南宗禅学的影响,属于大乘佛教,并创立了以下几派:

1.灭喜禅派。此派为毗尼多流支所创,又称为南方派。

灭喜禅宗派主要传播三祖僧璨的“心印”思想,僧璨在圆寂前将法统传给弟子法贤,这一派系一共传了十九代。各代名僧如法顺、万行、惠生、庆喜和圆通等均受到当朝国王的重视,被封为法师、国师,或被任命为僧统。

2.无言通禅派。此派为唐代僧人无言通所创,又称为观壁派。

无言通传授禅学,并实行面壁禅观。无言通继承了我国南宗禅学的法统,宣传佛性无所不在和心、佛、众生等并无差别等观点。无言通派是越南佛教的主要宗派,越南陈朝兴起的竹林禅派直接承袭其法统。

3.草堂禅派。此派为北宋云门宗僧人草堂所创,亦称雪窦明觉派。

草堂禅派主要传承“雪窦百则”,提倡禅净一致,即实行禅宗的修禅与净土宗的念佛相结合。

4.竹林禅派。此派相传为陈仁宗所创,实际起始于陈朝开国皇帝陈太宗。

陈仁宗,自号香云大头陀,竹林上士,人称调御觉皇,著作甚多。

陈太宗曾受教于由我国赶赴越南的天封禅师,而后又到宋朝的禅师德诚处参学。

越南史学家陶维英认为这一派是由禅月禅师传给陈太宗,而后经过定香长老、圆照大师,至道惠禅师时分为三个支系。其中主要的一支由逍遥禅师传绘慧忠上士,再传给调御觉皇,即陈太宗。该书为竹林禅派的基本著作。

陈太宗所著的《课虚录》则提出“四山”之说,认为生、老、病、死乃是人所要面临的四座大山,人如果能够求佛参禅,勤行修忏,便可以“超若海,渡迷津”,越过此四山,然后解脱轮回。

慧忠将禅宗的要旨传给陈仁宗,竹林禅派以陈仁宗为初祖,他笃志禅学,即位后虽然日理朝政,但是仍然夜里到宫内的资福寺去研习禅学。陈仁宗后来禅位出家,在海阳东潮县安子山花烟寺修行,讲授禅法,正式创立了竹林禅派,亦称竹林安子禅派。

竹林禅派承袭无言通禅派的法统,以唐代禅宗五家之一的临济宗为主,认为佛法也就是老子的“道”与孔子的“中庸”。而且宣扬佛法不离世间法,主张坐禅和采用临济宗的“四宾主”师徒问答的方式进行传道。

竹林禅派认为心即是佛,佛在众人心中。

佛教禅宗不讲究烦琐的礼仪,不注重戒律,主张坐禅修行,甚至可以居家修禅,这种教理把我国和印度的佛学与儒学思想相结合起来,以此来适应越南封建阶级的需要,同时它对于知识阶层也具有吸引力,因而在越南中古时期的各个王朝都得到了极大发展,并对越南的哲学、文学、建筑、音乐等各个方面产生了深远的影响。

不丹佛教:全国皆佛教徒

不丹是一个在喜马拉雅山中的王国,它位于西藏的东南方、喜马拉雅山脉东段的南坡,南边与印度接壤,面积达46500平方千米。

不丹的首都因季节而改变位置,冬季在普那卡,夏季则移往辛布。不丹的住民多为藏人系统中的不丹族,并分为僧侣、贵族、庶民等阶级。

不丹的佛教主要传自西藏,属于西藏佛教的宁玛派相传在8世纪时,宁玛派祖师莲花生曾经二度驻留在不丹弘扬教法。如今,每年四月举行的巴罗大祭,就是为纪念莲花生而设置的。

13世纪时,不丹又传来了主巴·噶举派的教义。

17世纪时,西藏噶举派的领袖纳布加尔进入不丹境内,成为不丹的第一位法王。法王被称为不丹的统治者,组织中央政府,任命地方官,采政教合一政策,并以转世制度来继承王位。

不丹共有1200多座寺院,僧侣达6000人以上。佛教的信仰已经深入民间的日常生活,一般家庭每年都要请僧侣做一次法事,或是祈祷病愈,或是追念祖先。在不丹,家家户户的室内均设有佛堂。

不丹的寺院多建于16世纪以后,且大半坐落在聚落中心,但也有一些是建在人迹罕至的地方,如唐祜寺建在陡峭的悬崖上,一般人很难攀登上去。寺院的建筑物富丽堂皇,外观常饰以鲜艳色彩或精致的雕刻装饰,如普那卡地区的寺院即以富有浓郁艺术气息的建筑雕刻及珍贵的佛像及佛具而闻名。

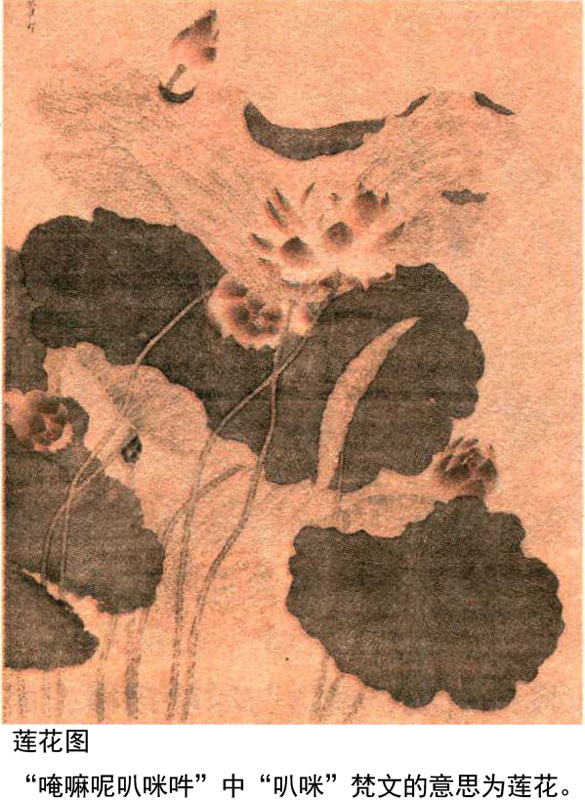

目前,不丹人几乎全部是佛教徒,佛教和不丹王国的历史息息相关。喇嘛在社会的各行各业中都具有举足轻重的地位,即使在乡间小镇上,也经常可以见到成千上万的祈福轮,在天空中点缀着多彩的旗帜,上书“唵嘛呢叭咪吽”的六字大明咒在微风中飘舞,如今佛教已经深深地融入不丹的立国精神和文化中。

每年四月,不丹佛教最大的庆典是在巴罗所举行的巴罗大祭,庆祝活动一共要进行四天,主要是为了纪念莲花生大士。

不丹人严格遵循佛教传统,每户人家至少要选派一个男孩入寺出家。但随着今日观念上的变化,出家僧侣多属自愿,虽然如此,寺院中仍有许多的沙弥。

随着“世界佛教徒友谊会不丹分会”的成立,许多年轻僧侣纷纷前往世界各个佛教国家进行参访。1988年,沙弥尼帕摩前往佛光山美国西来寺求受比丘尼具足戒,成为不丹国的第一位比丘尼,并返国弘扬佛法。

阿育王

“阿育”,中文意思为“无忧王”,又有天爱喜见王的称呼,他是中印度摩揭陀国孔雀王朝的第三世王。

阿育王在位时,对内实行法治,颁布法敕,设“法大官”制;禁止无益的杀生,救济贫民,恩赦囚犯,建医院,栽培药草,建设各种福利事业。对外,派遣和平使者到邻近诸国。

在阿育王执政之前,印度佛教传播局限于恒河流域以及印度河部分区域。阿育王执政后热心宣扬佛教,将佛教的正法精神刻在印度各地的石柱或摩崖上,建八万四千塔分别放置佛舍利,并借佛教来宣达国际间的信义和平,遣使至国内外及边境弘布佛法,使佛教一跃而为世界性的宗教。除普及全印外,并东传至缅甸、暹罗,东南达斯里兰卡,西北传叙利亚等地。此时,烦琐的教理研究也日渐发达,研究风气弥漫全国各地,教团中于是生发异见。佛教于是由原始佛教时代,进入部派佛教时代。此外,耆那教、婆罗门教等其他宗教,在阿育王时期也得以发展。阿育王在各地所立的碑刻、佛塔等物,对研究印度文化极有价值,而且印度的美术史也始于此一时代。

婆罗门教

婆罗门教是古印度的一种宗教信仰,以大梵天神为主神,以四吠陀论为经。

婆罗门教的思想根源是根据《梨俱吠陀》中素朴的自然崇拜及精灵崇拜思想。

最后,这种自然崇拜及精灵崇拜思想与雅利安民族本有的宗教情操相结合,配合雄伟的自然环境,终于发展到自然神教。

婆罗门教后来发展到相信吠陀是最高的天启,并固执地以婆罗门作为固定的社会制度。而且此教由于受到酷暑气候的影响,从而丧失了原本勤勉的风气,并且迷信婆罗门所执行的祭祀会左右自然万物及人生的命运,该教最终停顿在少数,是属于吠陀天启、祭祀万能、婆罗门至上的宗教。

从此,雅利安民族的宗教情操变为一种复杂的宗教仪式,随后成为许多附属于吠陀的各种文书,但是却从中发展为婆罗门教的神学、哲学、文法学、天文学等各种学说。

神佛习合

“神佛习合”,又称为神佛混淆,是日本佛教将所特有的神、佛混合并视为同一体的思想,也是佛教与日本神祇信仰两者之间相互同化的表现。

在奈良时代,寺院附属于神社,于是就在各大神社中设置神宫寺。并且在神社内,为神纳经,或度人为僧的风气盛行一时。平安时代,又产生了在神祇前读经的做法。平安中期,开始产生“神为佛化现”的说法,将神冠上“权现”的称号,认为神祇是本地的佛、菩萨等权巧变化的垂迹之身。

此外,以本地垂迹的思想为基础,从而产生了垂迹美术,开始制造神像和本地的曼陀罗。

唵嘛呢叭咪吽

这六个字的发音如下:唵(an)、嘛(ma)、呢(ni)、叭(ba)、咪(mei)、吽(hong),它是观音大士的名号。

唵:表示“佛部心”。念这个字时,自己的身体要应于佛身,口要应于佛口,意要应于佛意,认为身、口、意与佛成为一体,这时才能获得成就。

嘛呢:梵文意为如意宝,表示“宝部心”,据说这个宝珠来自于白龙王的脑中,如果能得到此宝珠,入海就能无宝不聚,上山就能无珍不得,所以又将其叫做“聚宝”。

叭咪:梵文的意思为莲花,表示“莲花部心”,比喻法性好像莲花一样纯洁无瑕。

吽:表示“金刚部心”,祈愿能够有所成就的意思,即必须依赖佛的力量,才能成就一切,普度众生,最后成佛。

![]()