给中国的佛教僧人列传,最初见于魏晋南北朝期间。

一般可将其分为三种类型:①别传,即个别高僧的单篇传记。②类传,即同类高僧传记的结集,如西行求法的高僧、高逸超群的大德;或一山一寺的僧人和某宗某派的大师。③总传,即属于综合性的僧传,所跨越的幅度比较宽广,时代较长,收列的人物非常多,主要记述某一历史时期佛教界代表人物各种错综复杂的活动情况。

中国佛教僧人别传:高僧的单篇传记

1.《高僧法显传》,东晋法显所撰,共一卷,它是中国古代僧人记载留学印度的第一部旅行记。内容主要记载5世纪初印度、斯里兰卡和西域各国的里程方位、山川形势、文化艺术、风土民情等,而以佛教的事迹为主,但在传抄中有许多讹误。

2.《天台智者大师别传》,由隋代的灌顶所撰,共一卷。内容是将智*(左岂右页)的家世、出家学道、修持弘法的经历,居瓦宫寺、天台山所受到朝野尊奉的情况,以及与皇室的交往、神通感应等,作了详尽的记述。

3.《唐护法沙门法琳别传》,由唐代彦琮所撰,共三卷。内容是以纪年为纲,将法琳的生平事迹、作品及有关诏、序等均包罗无遗,而以作品为主,以佛道斗争为重点。

4.《大唐大慈恩寺三藏法师传》,共十卷,由唐代慧立原著、彦悰笺补,主要记载玄奘生平事迹。内容分为十卷,其中前五卷记载玄奘出家及到印度求法经过,内容大致依据《大唐西域记》;后五卷记载回国后译经情况,叙述受到太宗、高宗的礼遇和社会的尊崇等,尤以所上表启为最多。

5.《曹溪大师别传》,全称为《唐韶州曹溪宝林山国宁寺六祖慧能大师传法宗旨、并高宗大帝敕书兼赐物改寺额、及大师印可门人、并灭度六种瑞相、及智药三藏悬记等传》,共一卷,没有撰写人的名字。内容记载求那跋摩、智药、真谛等的事迹;详述了慧能的家世、出家、得法、传戒,开东山法门以及表辞帝召、临寂时说传法袈裟不再传等事迹。

6.《唐大荐福寺故寺主翻经大德法藏和尚传》,也被称为《法藏和尚传》、《华严宗主贤首国师传》、《贤首国师别传》、《贤首传》等。由新罗的崔致远撰写,共一卷。作者根据零散的记载,联贯成篇。全书以十心为类,即族姓广大心、游学甚深心、削染方便心、讲演坚固心、传译无间心、著述折伏心、修身善巧心、济俗不二心、垂训无碍心、示灭圆明心。从十方面对法藏的言行、成就作了系统的论述,并作解释。

7.《智者大师别传注》,由宋昙照撰,共两卷。内容为解释灌顶所撰《天台智者大师别传》之书,曾经引用广福寺智湛所作笺注,并且参照《国清百录》、《续高僧传·智*(左岂右页)传》、《玉泉行状碑》、《功德疏碑》、张相公《关王祠记》、《南史》、《隋书》等内容,询问住过玉泉寺曾读殿壁记录的行脚僧。

8.《明刊定应大师布袋和尚传》,也称为《定应大师布袋和尚传》、《布袋和尚传》、《弥勒传》等。内容有元代昙噩所作的传和明朝广如所写的后序,布袋和尚名契此。

昙噩在此传中记载契此的生平事迹,对《宋高僧传·契此传》有所补充,并详细叙述宋人和元人对契此的崇奉。

9.《宗喀巴大师传》,由法尊译述。全书内容为对宗喀巴的诞生、出家、入藏学法、讲学弘法、学密修持、建立律仪、广弘圣教以及与藏王的交往、神通感应等一生的事迹,作了详尽的记述。

中国佛教僧人类传:同类高僧传记的结集

1.《比丘尼传》,梁代宝唱所撰,共4卷。

本传为我国最早总括诸尼为传之书。根据时代为序分卷,晋代13人,宋代23人,南齐15人,梁代14人,另附见51人,大都是江浙地区的比丘尼,中原和边远地区较少。

2.《大唐西域求法高僧传》,唐代义净撰写,共2卷。

本传依据西行年代的先后编次,记载从唐初至义净访印期间,到印度求法的诸僧56人的事迹,并在《慧轮传》中详记当时印度佛教最高学府那烂陀寺的规模、制度等。

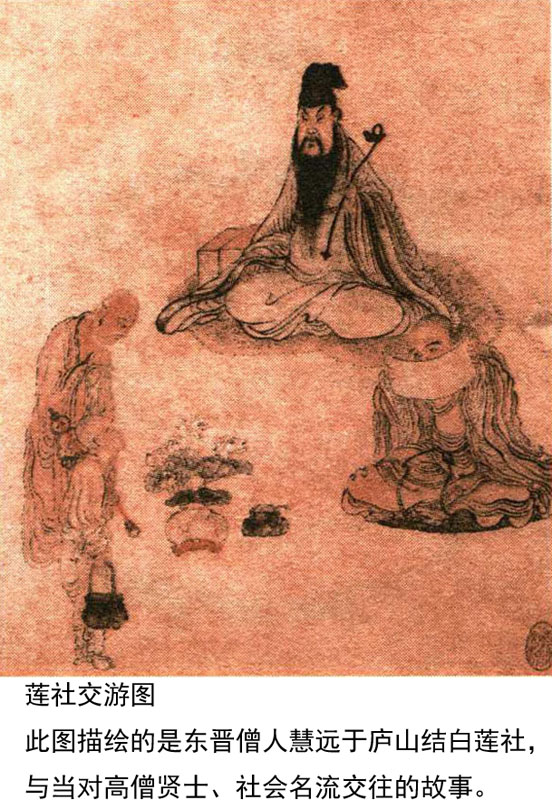

3.《东林十八高贤传》,又名《莲社高贤传》。

本传收录晋宋时以慧远为首的僧人居士18人的事迹。卷首有黄汝亨序,传后附《百二十三人传》和《不入社诸贤传》两篇,另有原跋和王谟跋各一篇。

4.《禅林僧宝传》,简称《僧宝传》,北宋惠洪撰,共30卷。

本传主要纪事,也收录了一些机缘语句,是介于僧传和灯录之间的一种体裁。收集自五代到北宋政和末年81人的传记。此书融会众说,陶铸成文,自成一家之言,后人多目之为“丛林之扶风龙门”。

5.《天台九祖传》,南宋士衡编著,共1卷。

本传所录的都是天台宗九世祖师龙树、慧文、慧思、智*(左岂右页)、灌顶、智威、慧威、玄朗、湛然的传记。

6.《神僧传》,明成祖朱棣编,共9卷。

《序》曰:“神僧者,神化万变,而超乎其类者也。”全书采辑我国历代佛教史传中所载的“神僧”传记,自东汉摩腾至元初胆巴,共208人。

7.《南宋元明禅林僧宝传》,清朝自融撰写,共15卷。

本传记载从南宋建炎元年到清顺治四年(1127—1647年)五百多年间禅僧97人的传记94篇。其中宋僧45人,元僧15人,明僧37人,绝大部分属临济、曹洞两宗。

8.《法界宗五祖略记》,清朝续法编辑,共1卷。

本传记载华严宗初祖法顺、二祖智俨、三祖法藏、四祖澄观、五祖宗密五人传记。

9.《居士传》,清朝彭际清编述,共56卷。

本传大都依据正史僧传及诸家文集、诸经序录、百家杂说等加以删削而成。收录从东汉至清乾隆年间归佛的居士事迹,有列传56篇,正传227人,附见77人。

10.《善女人传》,清朝彭际清编述,共2卷。

本传大部分采自历代史书、僧传及诸家文集、诸经序录、百家杂说等,也有自己的见闻所及。收录自晋以来至清乾隆年间善女人共正传138人,附见9人。

11.《莲宗九祖传略》,清朝悟开撰写,共1卷。

本传首有自序,末有悟灵跋。系摘编各书成一编,每传之后附按语。慧远、善导、承远、法照、少康、延寿、省常七人传,大抵根据《佛祖统记·净土立教志》中所述莲社七祖的事迹,删节并增补各人作品、言论而成。

中国佛教僧人总传:跨越较广的僧传

1.《名僧传》,梁代宝唱所撰。

本传内容共分三部分:第一部分是全书的目录;第二部分节录原文片断;第三部分为要点的条目。

本传分为法师、律师、禅师、神力、苦节、导师、经师七科,每科外国僧人在前,中国僧人居后。它是最早出现分科的综合僧传,对以后《高僧传》的编纂颇有影响。

2.《高僧传》,梁代慧皎撰写,共14卷。

本传的体裁为类传体。分为译经、义解、神异、习禅、明律、遗身、诵经、兴福、经师、唱导十科。记录汉、魏、吴、晋、北魏、后秦、宋、齐、梁僧人257人,附见274人。

3.《续高僧传》,唐代道宣撰写,共30卷,为继慧皎《高僧传》之作。

本书分为译经、义解、习禅、明律、护法、感通、遗身、读诵、兴福、杂科等十科。每科之后,有论无赞。

4.《宋高僧传》,北宋赞宁撰写,共30卷。

作者所采用的资料,以碑文塔铭为最多。本传记述自唐(高宗时)、后梁、后唐、后汉、后周至宋六朝僧人,并补充南朝宋、后魏、陈及隋前传所遗留的,计正传531人,附见126人。

其中关于习禅的篇幅较多,禅宗各派重要人物除云门宗创立者文偃外,皆有专传。

5.《新修科分六学僧传》,元代昙噩撰写,共30卷。

本传是根据梁、唐、宋三部《高僧传》重编的一部僧传,以慧、施、戒、忍辱、精进、定六学分类,六学中每学又分二科,合为十二科,即译经、传宗、遗身、利物、弘法、护教、摄念、持志、义解、感通、证悟、神化。

6.《明高僧传》,明朝如惺撰写,共8卷。它好像是尚未完成的著作,只为南宋至明万历间部分僧人立传。全书分译经、解义、习禅三科,共计正传112人,附见69人。

7.《补续高僧传》,明朝明河撰写,共26卷。

本传记载唐至明万历末的高僧事迹,故名“补续”。全书分为译经、义解、习禅、明律、护法、感通、遗身、赞诵、兴福、杂科等十科。正传549人,附见75人。

8.《重编八十八祖道影传赞》,明朝德清撰写,高承埏补,共4卷。

本书以禅宗大师为最多,并将天台宗十七祖、慈恩宗三祖、律宗九祖、华严宗五祖、密宗五祖的名号附在唐代各宗教主的后面。

9.《高僧摘要》,清朝徐昌治编辑,共4卷。

本书按道高、法高、品高、化高四门,摘要叙述历代高僧的事迹,全书以禅门宗师最多。

10.《新续高僧传四集》,喻谦编辑,共66卷。本书以《明高僧传》为蓝本,引用灯录、传记、山志、寺志、文集等64种,又参考各省通志、县志、宋、辽、金、元诸史及各家语录,资料丰富。

本书记载自宋初至清末近千年间的高僧事迹,分为译经、义解、习禅、明律、护法、灵感、遗身、净读、兴福、杂识十科。

《佛祖历代通载》:反映宋元时期禅宗各派活动

《佛祖历代通载》由元代僧人念常编集。该书体裁为编年体,共22卷。本书的内容:卷一为“七佛偈”和元帝师八思巴《彰所知论》中的《器世界品》和《情世界品》。卷二以下始为编年,从盘古氏、天皇氏、地皇氏、人皇氏等“太古诸君”开始叙述,一直到卷二十二元统元年(1333年)为止,内容包括释迦牟尼出生前的帝王统系,释迦和禅宗所称西天二十八祖事迹,佛教传入我国以来各朝佛教史实。

前此,宋代隆兴府沙门祖琇曾经撰《隆兴编年通论》29卷,主要叙说东汉永平七年至五代后周显德四年(64—957年)之间佛教传播的历史。

根据《隆兴编年通论》所采写的主要内容,《佛祖历代通载》从卷四下半卷汉明帝梦金人条起,至卷十七周世宗时清凉文益示寂条止。但就所摘录的这—部分内容来说,两者也略有不同:①《佛祖历代通载》用干支纪年,而《隆兴编年通论》则以帝王年号纪年,所录史迹用序数编号;②《佛祖历代通载》对《隆兴编年通论》中史料的编排次序作了某些调整;③《佛祖历代通载》对《隆兴编年通论》中的内容进行了删节或改写了其中的部分内容;④《佛祖历代通载》根据《隆兴编年通论》增补了佛教、道教、政事、神异方面的资料。

《佛祖历代通载》从卷十八到卷二十二,主要记述了两宋和元代佛教大事及佛教各宗重要人物和生平事迹,大部分是念常自己撰写的。

此书比较全面地反映了宋元时期禅宗各派活动的情况,在历史上影响较大,《四库全书》将其收入到“释家类”典籍中。

《西域记》和《慈恩传》:玄奘游记和生平

《西域记》,也被称为《大唐西域记》,共12卷,由唐代玄奘叙述,辩机撰文而成。

本书是玄奘奉唐太宗的敕命而著,贞观二十年(646年)完成此书。在书中,综合叙述了贞观元年(一说贞观三年)至贞观十九年,玄奘西行的所见所闻。

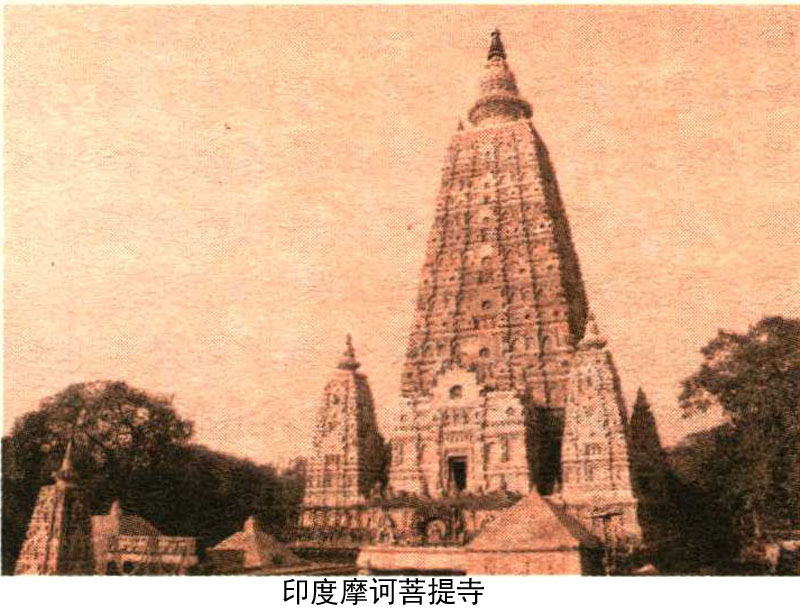

《西域记》记述了玄奘所亲历110个及得之传闻的28个城邦、地区、国家的概况,有疆域、气候、山川、风土、人情、语言、宗教、佛寺以及大量的历史传说、神话故事等。它是研究中古时期中亚、南亚诸国的历史、地理、宗教、文化和中西交通的珍贵资料,也是研究佛教史学、佛教遗迹的重要文献。近年以来,《西域记》中所记载的印度那烂陀寺的废墟、王舍城的旧址、鹿野苑古刹、阿旃陀石窟等名胜都得以展露和再现其伟大光辉。

《慈恩传》,也被称为《大唐大慈恩寺三藏法师传》、《大慈恩寺三藏法师传》、《三藏法师传》等,共10卷,由唐代慧立原著,彦悰笺补,记载玄奘生平事迹。

因为玄奘长期居住大慈恩寺,当时的人尊重他,因此称他为慈恩寺三藏法师。本传的前五卷记载玄奘从出家到印度求法的经过,大致内容依据《大唐西域记》而成;后五卷则记述了玄奘回国后翻译佛经的情况,叙述受到太宗、高宗礼遇的情境和受到社会上的尊崇等,尤以所上表启为最多。

《慈恩传》所记述的古代西域、印度及唐初以长安为中心的文化宗教情况,是极为宝贵的历史资料,但是此书的缺点在于没有确切标出玄奘的生年日期。

《高僧传》与《续高僧传》

《高僧传》简称《梁传》、《皎传》,由梁代慧皎所撰,共14卷,其中《序录》为1卷。

本书在整理前人资料的基础上,弥纶群言,分科布局,采集各家之长所成。它的体裁为类传体,分为译经、义解、神异、习禅、明律、遗身、诵经、兴福、经师、唱导十科。《高僧传》记录了汉、魏、吴、晋、北魏、后秦、宋、齐、梁僧人257人,附见274人。前八科之末均有论有赞,末两科有论无赞,在书末附有王曼颖《与皎法师书》和作者答书。

《高僧传》也将当时名望较大的在世僧人如慧净、慧休、法冲等人编写入传。

《续高僧传》又称为《唐高僧传》,简称《唐传》、《续传》,由唐朝道宣撰写,共30卷,是继慧皎的《高僧传》之作。

《续高僧传》初成于贞观十九年(645年),其所载的史实则到麟德二年(665年)。根据它的自序称,正传中有331人,附见有160人。在后二十年间,又陆续对正文有增补,成《后集续高僧传》10卷。随后将两书合并后,卷数仍为30。但是,所记载的高僧则变成为正传498人,附见229人。

《续高僧传》所依据的资料较广,自称为“或博咨先达,或取讯行人,或即目舒之,或讨譬集传。南北国史,附见徽音;郊郭碑碣,旌其懿德。皆撮其志行,举其器略”。

《续高僧传》分为译经、义解、习禅、明律、护法、感通、遗身、读诵、兴福、杂科等十科。在每科之后,都有论无赞。

《南海寄归内法传》:四十条佛教仪轨

《南海寄归内法传》是佛教史传,由唐朝义净撰写,共四卷。

《南海寄归内法传》是讲述义净由印度归国的道路中,在南海室利佛逝,即今印度尼西亚苏门答腊作停留时,依据说一切有部所传而撰成。

书中详细介绍了在印度及其所历南亚诸国所行时遇见的佛教仪轨四十条,并将这些仪轨内容与他所著的《大唐西域求法高僧传》两卷及新译经论十卷一起托人寄给国内的僧人。

在这四十条佛教仪轨中,不仅详细进行了内容介绍,还记载了其他方面的有关情况,这就为研究南亚次大陆历史、地理和佛教史提供了重要的资料。例如在第三十二条赞咏之礼中,介绍了当时印度流行的许多赞颂,其中尤以龙树的《劝诫王颂》最有名,称为《密友书》。又如在第三十四条西方学法中,介绍了印度的声明和梵语语言学家巴尼尼等人的著作,并着重介绍了学习梵语语法的方法,至今仍未失其价值。

此书的内容非常寻常,但是形式却是以诗代信,文字十分优美,流行甚广,在当时就已经成了家喻户晓的读物。

此外,本书序言中又扼要介绍了印度古代哲学的各个派别和佛教发展的历史,并着重介绍了当时佛教的部派及其分布情况,是研究印度佛教史和宗教史的珍贵资料。

《洛阳伽蓝记》:洛阳名寺志

《洛阳伽蓝记》是佛教著述,由北魏杨衒之撰写,共五卷,但是作者的事迹可考者非常少。

根据著者原序自述:“武定五年,岁在丁卯,余因行役,重鉴洛阳。城郭崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟,墙被蒿艾,巷罗荆棘。……京城表里,凡有一千余寺。今日寮廓,钟声罕闻。恐后世无传,故撰斯记。”

该记中所记载的洛阳名寺,是以兴废沿革为纲,然后按远近次序,分城内、城东、城南、城西、城北等各为一卷。共计有四十三所寺院,其中有四所尼寺,另外有《宋云、惠生使西域行记》、《京师建制及郭外诸寺》两篇。

《洛阳伽蓝记》叙事简明扼要,文笔秀丽飘逸,它不仅是一部寺庙志,提供了关于北魏迁都洛阳四十年间的佛教史料,而且还记述了洛阳经济、文化及人民生活的兴衰变化,具有一定的文学价值。其中卷五所记载的《宋云、惠生使西域行记》则是研究古代中亚交通和中西文化交流史的重要参考资料。

本书曾经被隋、唐、宋、元、明各代诸家著述所引用,可见流传比较广泛,现存的最早刻本是明代中叶后的三种刻本。

《洛阳伽蓝记》的原书,根据唐代刘知幾《史通》的补注篇称,原书本有正文、子注之分,而现存之明清刻本,则混注文入于正文。

前人曾在校勘本书和分析正文、子注方面做了不少工作。流传下来的刻本和现代校勘本,大致有以下几种:①如隐堂刻本。它是现存最早的单行本,大约出于明嘉靖、隆庆年间,没有刻印人的姓名。②古今逸史本。明万历年间所刻写,与如隐堂本文字有不同。③津逮秘书缘君亭本。明崇祯年间毛氏汲古阁刻本,出自如隐堂本的写抄本,并参照《太平御览》和《太平广记》。④汉魏丛书本。清乾隆年间,王谟据古今逸史本复刻。⑤学津讨原本,即照旷阁本。清嘉庆年间,张海鹏据津逮秘书本翻雕,但稍微有改动。⑥真意堂丛书活字本。嘉庆年间吴自忠以津逮秘书和汉魏丛书两本互校而成的活字雕印本。⑦集证本。清道光十四年(1834年),吴若准根据如隐堂本,参考何慈公抄本及津逮秘书本而略加删改的重刊本。

特别值得关注的是1963年中华书局排印本。它的卷首有校释者序及叙例各一篇。校释本所注重的,是对历史人物事迹,进行取证史书,陈述其间的异同。史传所叙述不详细的,就参照碑志,阐发它的幽隐。地理方面则参校《水经注》及前代地理记载,全部记载成篇,以资参证。至于佛书故事,则采用诸经论,述其原委;那些翻译名称,则兼注梵音,陈其文训。其他若文藻典故、名物、制度之类,亦随文释之,不因它琐屑而舍弃。

《佛祖统记》:以天台宗立场仿正史体编写

《佛祖统记》是南宋僧人志磐以天台宗的立场仿照正史体编写的佛教史书。共54卷,分为本纪、世家、列传、表、志等五篇十九科。其中本纪、世家、列传、表都是仿照《史记》的体裁,效《资治通鉴》。书中把九志置于书末,则是依《魏书》之例。

在志磐之前有宗鉴所著的《释门正统》,景迁著《宗源录》,志磐认为前者“虽粗立体法,而义乖文秽”,后者“但立文传,而辞陋事疏”,他“并取二家,且删且补,依效史法,用成一家之书”。

《佛祖统记》所引用的典籍,依据《大藏经》典、天台教文、释门诸书、儒宗诸书、道门诸书进行分类,共计170部,自南宋宝祐六年(1258年)起稿,至咸淳五年(1269年)成书。

《佛祖统记》收录了大量佛教史实,受到古今学者的重视。

从卷一到卷四,内容为释迦牟尼佛本纪,主要叙述释迦牟尼佛的本迹、八相成道、分舍利、三藏结集等事迹。

卷五为西土二十四祖纪,即摩诃迦叶至师子比丘二十四祖的传记。

卷六和卷七,叙述龙树、慧文、慧思、智*(左岂右页)、灌顶、智威、慧威、玄朗、湛然等东土九祖的传记。

卷八,则为兴道下八祖记,即从道邃到智礼八祖的传记。

卷九和卷十,为诸祖旁出世家,为慧思至义通诸祖旁出世家的传记。

从卷十一到卷二十,为诸师列传;卷二十一,为诸师杂传。

卷二十二,为未详承嗣传。

卷二十三和卷二十四则分别为历代传教表和佛祖世系表。

卷二十五以下立九志,共30卷。

其中卷二十五是山家教典志,专门记载天台宗著述目录,类似正史艺文志。

卷二十六至卷二十八,为净土立教志,记载莲社七祖十八贤及往生高贤的传纪。

卷二十九,为诸宗立教志,记载天台宗以外诸宗略传。

卷三十,为三世出兴志,略述过去庄严劫千佛、现在贤劫千佛、未来星宿劫千佛、小三灾、大三灾。

卷三十一和卷三十二,为世界名体志,叙述佛教宇宙观、震旦地理、西域、五印度诸国,有说有图。

卷三十三,为法门光显志,著录像塔及佛事。

卷三十四至卷四十八,为法运通塞志,叙述释迦牟尼诞生至南宋理宗端平三年(1236年)佛教史实。

卷四十九和卷五十,为文光教志,记载天台宗碑记序文等。

卷五十一至卷五十四,为历代会要志,为古今史实的类别汇集。

在这五十四卷中,唯独卷十九、卷二十有目无书。

《往五天竺国传》:述慧超古印度求圣经历

《往五天竺国传》也被称为《往五天竺传》,由新罗慧超撰写,共三卷。《往五天竺国传》记述了慧超从我国去古印度探求圣迹所经历的数十个国家、地区、城邦以及我国西北的地理、宗教信仰、佛教流传情况及风土习俗等。

原书早已佚,但根据慧琳《一切经音义》所记载,确有此书。近代人则从敦煌的卷子中发现题名《周历五天竺行程》一书,经罗振玉考证后认定就是《往五天竺传》三卷本的节录,所记述拘尸那国以前及最后部分已缺失,但它的残留部分与慧琳《一切经音义》所载音释对照,都非常吻合。

依据本书所残留的记事,慧超由我国从海路进入古印度后,曾经历拘尸那国、彼罗尼斯国等,进入中天竺,再经舍卫国给孤独园、毗耶离城庵罗园、迦毗耶罗城等,然后经过南天竺、西天竺,进入北天竺诸国,最后经过罽宾、波斯、葱岭、疏勒、龟兹等地,并在唐开元十五年(727年)冬季的时候才回到中国。

《往五天竺国传》中曾谈到国内“毗耶离城庵罗园中,有塔见在,其寺荒废无僧”;“迦毗耶罗国,即佛本生城。无忧树见在,彼城已废。有塔无僧,亦无百姓”的现象,说明当时印度佛教已经趋于衰落。

这本残卷一经发现后,日本学者藤田丰八曾于1911年参照法显、玄奘等人的西行游记及历代正史,对此作了考证和笺注,撰有《慧超往五天竺国传笺释》一卷。

1931年,钱稻孙曾把此书翻译成汉语,线装出版。另外,日本学者羽田亨影印出版残卷,高楠顺次郎将它编入《游方传丛书》中,此后它又被收入《大日本佛教全书》和《大正新修大藏经》。

1938年,德国东方学者福克司将此传的汉文重新整编,并翻译成德语,这是残卷在欧洲出的第一个译本。第二次世界大战后,朝鲜学者高炳翊于1959年写了《慧超往五天竺国传研究史略》一文,郑烈模将此传译成现代朝鲜语。

近时,捷克斯洛伐克学者史兰也将该书的部分内容翻译成英语出版。

《五灯会元》:五部禅宗灯录的汇编

《五灯会元》是我国佛教禅宗的史书,共20卷,据说由绍定期间的杭州灵隐寺普济编集。此书一共有宋宝祐元年(1253年)和元至正二十四年(1364年)两个刻本。其中的宝祐本于清光绪初年始由海外传归,卷首有普济题词,王庸做的序,卷末有宝祐元年武康沈净明跋;至正本则比较流行,为明嘉兴续藏和清《龙藏》所本。

“五灯”是指五部禅宗灯录:①北宋法眼宗道原的《景德传灯录》;②北宋临济宗李遵勖的《天圣广灯录》;③北宋云门宗惟白的《建中靖国续灯录》;④南宋临济宗悟明的《联灯会要》;⑤南宋云门宗正受的《嘉泰普灯录》。此五部禅宗灯录先后于北宋景德元年至南宋嘉泰二年(1004—1202年)的近二百年间分别成书。

“五灯”总共150卷。内容层见叠出,有非常多的重复。其中,《天圣广灯录》只是对《景德传灯录》的章次略作更易,如将“人物”、“机缘”语录稍作扩充。《联灯会要》则是对《景德传灯录》、《天圣广灯录》、《建中靖国续灯录》三书进行综括和补续。《嘉泰普灯录》修补和添加《天圣广灯录》和《建中靖国续灯录》所未录的王侯士庶尼师言谈,世次人物与《联灯会要》稠叠。《五灯会元》将这“五灯”合为一书,叙录简要,解决了叠合的弊处。

“五灯”虽然以记叙禅宗世系源流为宗旨,但单篇的诸方广语、拈古、颂古、赞颂偈诗、铭记箴歌和其他杂著辑录甚多。《五灯会元》括摘枢要,芟夷枝蔓,使“灯录”更符合禅宗史书的性质。

“五灯”在体例上,各部除了《普灯录》有“叙佛祖”作为引子,从菩提达摩叙起以外,其余或从七佛或从释迦牟尼叙起,次及西天宗师、东土宗师,再次是慧能以下南岳怀让和青原行思两大系。《五灯会元》按照禅宗五家七宗的派别分卷叙述,使人们对于七宗源流的本末,了然指掌。

《五灯会元》与“五灯”相比,篇幅减少一半以上,虽无拈古、颂古等内容,但对宋末之前著名的禅师“机缘”语录,均加综缀,删削不多。将禅家的种种形态,如瞬目扬眉、擎拳举指,或行棒行喝、竖拂拈槌,或持叉张弓、辊球舞笏,或拽石搬土、打鼓吹毛,以及一问一答、一唱一提、一默一言、一吁一笑等机用,无不进行精彩描绘。所以自从元明以来,许多喜好禅士之流多会收藏其书,于是“五灯”单部就极少流通了。

《景德传灯录》:禅宗史书

《景德传灯录》是我国佛教禅宗史书,共30卷,由宋朝景德元年(1004年)东吴的道原撰写。因为灯能照亮暗处,禅宗祖祖相授,并以法传人,好像传灯一般,故取名为传灯。

《景德传灯录》的成书经过比较漫长,先是有唐金陵沙门慧炬或称为智炬、天竺三藏胜主持,于贞元十七年(801年)编次禅宗诸祖传记偈谶及宗师机缘为《宝林传》。在光化二年(899年),又有华岳玄伟禅师,编次贞元以来禅宗宗师机缘,为《玄门圣胄集》。

道原继续后梁开平以来宗师机缘,统集《宝林》、《圣胄》等传,方才撰成此书。书成以后,诣阙进献呈送,宋真宗诏翰林学士杨亿等人进行刊削裁定,历时一年,方遂终篇。

本书所记的禅宗世系源流,上起七佛,下面截至法眼文益法嗣长寿注齐,共52世,1701人。其中951人有记载本人的机缘语句,其他则有名无文。全书无总目,但各卷目录对“见录”与“不录”都一一注明。

灯录是介于僧传与语录之间的一种文体,为禅宗首创。与僧传相比,它比记行简略,比记言详细;与语录相比,它撷取语录的精要,并且又按照授受传承的世系进行编列,相当于史籍中的谱录。实际上,它属于禅宗思想史。

收入在《大正藏》的《景德传灯录》是元代延祐三年(1316年)的重刻本,与明朝的藏本略有不同。延祐本的书首有杨亿序、元希渭的《重刊景德传灯录状》。其中的西来年表,起于南齐建元元年(479年),止于隋义宁二年(618年),以叙说帝王世系为主,兼及表述达摩等人的行历,文中有“旧本传灯云”等语。卷九的末尾则附有唐朝裴休集的《黄檗希运禅师传心法要》,卷末则有“杨亿寄李维书”,叙其师承始末。

自从本书问世以来,就在佛教内外产生了广泛的影响。它不仅引出了禅宗一系列的灯录著述,如《天圣广灯录》、《建中靖国续灯录》、《联灯会要》、《嘉泰普灯录》、《续传灯录》等,为禅宗思想史的研究提供了有价值的资料,而且为宋代及以后有关学术思想史的撰述提供了可供借鉴的样式。

《佛国记》:法显西行求法游记

《佛国记》又称为《高僧法显传》、《历游天竺记》,东晋的沙门法显撰写,共一卷。

本书为法显亲身所经历的游记,主要记述了法显偕慧景、道整、慧应、慧嵬等,于东晋隆安三年(399年)自长安出发,至古印度等三十余国游学,于义熙八年(412年)乘船返归,途中历经各国的所见所闻。

《佛国记》详细地记载了所历各国的山川地势、风土人情、物产气候、宗教信仰、佛教胜迹、政治经济、社会制度、语言文字等,内容十分丰富,这为以后西行求法的僧人起了很大的指导作用。

法显“其人恭顺,言辄依实”,所以书中保存了许多有关印度、斯里兰卡及于阗、龟兹等地翔实珍贵的史料,是研究印度古代史特别是笈多王朝盛世的重要典籍。

《大唐西域求法高僧传》

《大唐西域求法高僧传》撰述了自唐初以来的六十僧人的卓越事迹。所叙述僧人及其行迹,非常清晰,由此足见当时西行求法的盛况。

书中还记录了当时我国与印度之间往来的主要通道:①天山北路。②天山南路。③经高昌、焉耆、疏勒、于阗,度葱岭以达印度。④吐蕃道,即由西藏经尼泊尔,以达印度。⑤由广州出海至室利佛逝(今苏门答腊):或至诃陵洲,即爪哇,再经麻六峡至耽摩立底国,即恒河口;或至狮子国(今斯里兰卡)。最后转至印度。另外,还记载了当时我国僧人在印留学的著名寺院,有那烂陀寺、大觉寺、信者寺、新寺、大寺、般涅槃寺、羯罗荼寺等。

本书不仅为研究唐初佛教史提供了重要资料,而且为研究当时政治、经济以及中印交通史提供了宝贵的资料。

《宋高僧传》

《宋高僧传》也被称为《大宋高僧传》,简称为《宋传》。它由北宋赞宁所撰,共30卷。

太平兴国七年(982年),作者奉敕与弟子显忠、智轮从事撰述,于端拱元年(988年)成书。至道二年(996年)又将原稿进行修理增补,才最终确定本书。作者广泛采用各方面的资料,尤以碑文塔铭为最多。

《宋高僧传》主要记述了自唐高宗、后梁、后唐、后汉、后周至宋六朝的僧人,并补充南朝宋、后魏、陈及隋前传所遗留的僧人,计正传中有531人,附见126人。

《宋高僧传》分为十科,它的名目体制与《续高僧传》相同,在每科的后面都有评论。书中内容以习禅的篇幅较多,而禅宗中各派重要人物除云门宗创立者文偃外,皆有专传。甚至对于禅宗内部斗争事迹,如“南顿北渐”之争等,都不加隐讳而书写。书中也曾提及律宗内部南山、相部、东塔三家的争执。其中的《译经编》记载有译经六例,译场的设官分职等,是译经史上的重要文献。

伽蓝

伽蓝意思为众园,又称为僧园、僧院。它的原意是指僧众所居住的园林,而且一般用以来称僧侣所居之寺院、堂舍。直到后世,完成一所伽蓝,必须具备七种建筑物,特称为“七堂伽蓝”。

七堂伽蓝通常皆为南面建筑,就以研究学问为主之寺院而言,须具有:①塔,其中安置佛舍利;②金堂,又称为佛殿,安置本尊佛,它与塔共为伽蓝之中心建筑;③讲堂,即讲经之堂屋:④钟楼,俗称为钟撞堂,是悬挂洪钟的所在;⑤藏经楼,一作经堂,为藏纳一切经之堂:⑥僧房,又作僧坊,是僧众起居的所在,它分布在讲堂东西北三方,即三面僧房;⑦食堂,又称为斋堂。

天竺三寺

天竺三寺主要指古代印度的三种寺宇,即专学大乘的大乘寺、专学小乘的小乘寺,以及大小二乘兼学的大小兼行寺。

根据日本僧人最澄的《显戒论》卷上所述:“凡佛寺有三种:一者一向大乘寺,初修业菩萨所住寺;二者一向小乘寺,一向小乘律师所住寺;三者大小兼行寺,久修业菩萨所住寺。”而且又说,大乘寺是以文殊为上座,小乘寺以宾头卢为上座,大小兼行寺则置文殊、宾头卢两上座。

此外,在《西域记》、《慈恩传》中常见的大乘寺、小乘寺及兼习大小寺之语,应指此天竺三寺。

禅戒

禅戒是禅门所传的戒律,又称为达摩一心戒、达摩一乘戒、禅门大戒、禅门戒、佛祖正传菩萨戒等。

禅戒是西天二十八祖次第相承递传的大乘菩萨戒。

曹洞宗以三归依戒、三聚净戒、十重禁戒等十六条为禅戒内容,故又称为十六条戒。

禅戒,主要是以《梵网经》为开端,具体内容则是根据达摩之一心的戒文。

根据宋代宗赜之《禅苑清规》卷一记载,参禅问道需要以戒律为先。

戒律原本是一种道德规范,然而对于禅戒,又认为佛心即戒,而有佛心戒、佛性戒等称呼,即是以修习坐禅来持戒。

此外,禅定与戒律,禅宗与律宗,并称为禅戒。

![]()