晋安帝义熙十四年(公元418年)九月,位于建康城北郊的译经场里集中了上百名来自南北的义学高僧和学术泰斗。经过多年的努力,一部由长安名僧法显于十八年前冒九死一生从印度取回的《泥洹经》终于被翻译出来了。这是佛教史上的大事,高僧们聚集在这里,正是要对这部重要的大乘经典翻译进行最后校正。

六卷本的《泥洹经》早在几天前就被分发到高僧们的手中,现在,正是大家集思广益,公开发表意见的时候。正如主持者一开始所预料的,这样的会议其实并没有多大的意义,召集权威们聚一次会,无非是对这部经典的问世唱一些赞歌,从而对这部大乘经典的出世做一种热烈的铺垫。

预定的程序已经结束,主持人也正要宣布会议的圆满,忽然,一个声音从会场的一角传来,我有不同的意见!

高僧们扭过头去,那发出一声断喝的是一位五十出头的僧人,只见他神清目定,气宇轩昂,有人认出,他就是青园寺的义学僧人竺道生。不久前,竺道生曾因提出“顿悟成佛”的观点遭到建康许多人的反对。反对者认为,既然刹那间的顿悟就可以成佛,那还要修行做什么,成佛的“果位”还有什么意义?现在,他居然又对译经大师们的鸿篇巨制提出不同意见,这个人也太狂妄了吧。

见大家都在看着他,道生接着又说:“我认为,这部经中有一处重要的错误,经中说到除一阐提人以外的众生都有佛性,请问,一阐提人算不算众生?如果说一阐提人也算众生,为什么一阐提人就没有佛性呢?这不是与释迦牟尼当初所提出的一切众生皆有佛性的观点相抵触相矛盾吗?”

短暂的静场后,很快就有人叫起来,说,一阐提人是什么人?是善根断尽之人,是不具信之人,是不死之僵尸,这样的人如果还有佛性,岂不是说那些杀人越货者都可赦免吗?杀人越货者都可赦免,国家岂不是要乱套吗?

是啊是啊,一阐提人本来就不能算人嘛,何来佛性而言?一阐提人都有佛性,人还有差别吗?一时间会场内气氛热烈,几乎所有的人都对竺道生所提出的观点表示反对,有人甚至就说,你竺道生算什么,尽来些歪言邪说,该不是你没有参加这部经典的译制,你心生嫉妒还是什么?

没等批评热浪高潮结束,竺道生又大声说,早在一千多年前佛陀就曾说过,佛性平等,了无差别,请问为什么要把一阐提人与其他人做一种分别呢?你能否认一阐提人不是众生吗,你能否认一阐提人就没有佛性吗?显然,这是译经人的错误,是一个不容忽视的错误。

主持者是建康城里有名的学术权威,也是这部经典的主要翻译者之一。听了竺道生这样的话,他实在是忍不住了,于是站起来说,这位生公前番曾说顿悟即能成佛已让我等长了见识,今又一番妙论否认经中所说“除一阐提人外众生皆有佛性”的说法,那么说,这部经是一部伪经吗?是我们假托佛言,欺世盗名吗?这可不是小问题,今天,当着大家的面,就请这位生公把话说清楚。

在场者大多数都是主持者的学生,老师一副委屈的面孔,更是让学生们一个个义愤填膺,于是,一片斥责之声像狂风一般向竺道生刮来。其中不乏“道生邪说”、“妖言惑众”等激烈言词。在强大的舆论面前,竺道生觉得再申辩下去已无意义,于是不得不以沉默处之。

主持人知道竺道生的挑战已被挫败,现在是他乘胜追击的时候了,他说,在建康这样的佛法气氛里,竟然会有如此蔑视道法的行为,试想如果这位生公的谬论一旦成立,我们的道场会是一种怎样的局面?也就是说,如果对一阐提人都能宽恕,国家又将会是怎样的局面?我认为,除非竺道生对今天的错误言论表示道歉,否则,我们就只能将他开除教籍,逐出道场。”

竺道生过去就曾对建康思想界的狭隘有所感觉,今天更进一步认识到,这里竟然会是如此霸道。他觉得再无申辩的必要,于是他走到那尊佛像前,当众发誓道:“佛祖在上,如果我竺道生的言论有违佛法,就请让我暴病而亡,如果以后有人证明我竺道生的观点符合教义,我会在世寿尽了的一天于法座上寂灭。”

建康再也呆不下去了,竺道生不得不前往苏州投奔好友法纲。

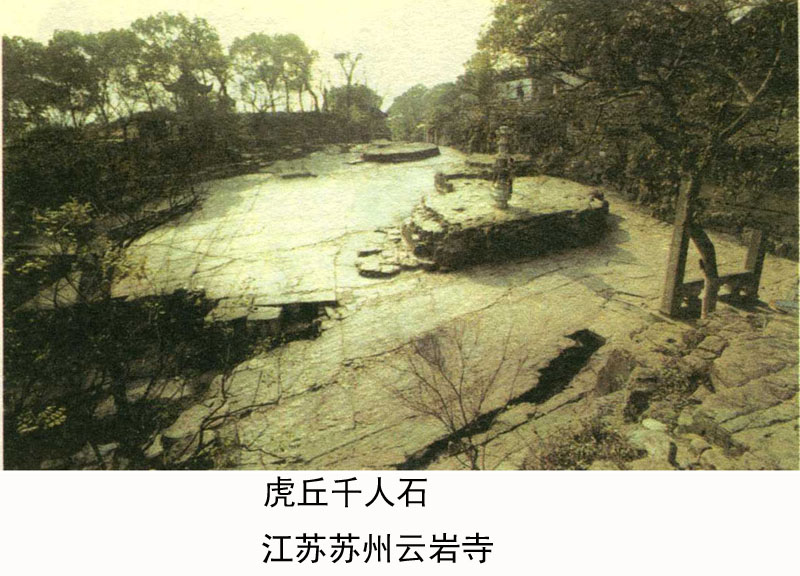

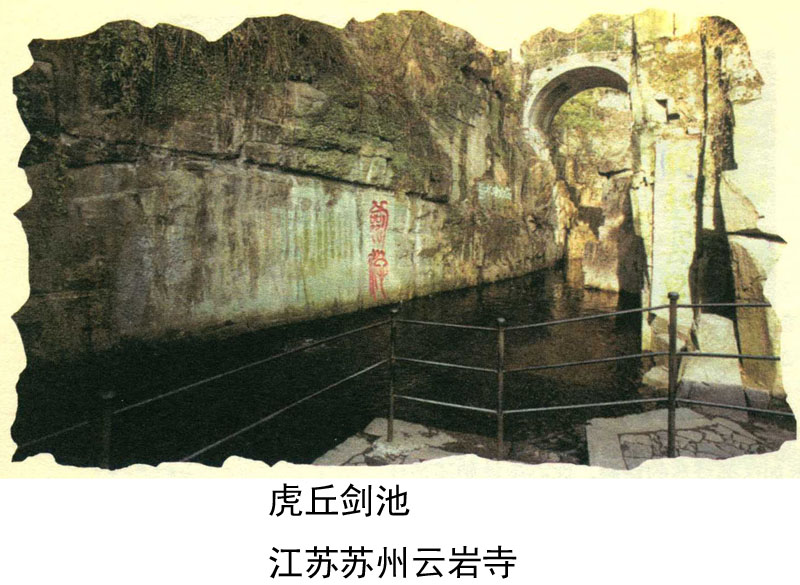

九月的苏州风和日丽,站在虎丘的山顶上,整个苏州都笼罩在一片淡淡的烟云之中。竺道生在虎丘山上漫步走着,剑池还在,试剑的巨石还在,可是,又在哪里能找到吴王的踪迹呢?在苍茫的历史面前,人不过是匆匆的过客,惟有不变的佛法才是永恒存在的真理。

朋友出门去了,竺道生便坐在虎丘的那一堆乱石丛中细细地梳理自己的思绪。他想起十五岁时登坛讲经,被人们夸为“吐纳问辩,辞清珠玉”;他想到追随老师鸠摩罗什的那些日子,由于他出色的译经活动,被人们称为京都“十哲”、“四圣”。几十年来,高踞于法座之上,他魅力四射的演讲总是令无数听众激情昂然。

忽然,他眼前的石头全都活了,它们不再是冰冷的石头,而是一个个翘首以待的僧众,他们睁着渴望的眼睛,等待着他为他们说法。于是,他清了清嗓门,开始向这些陌生的僧众说法。“一阐提人也有佛性。”他高声地说着。刮起一阵风来,四周的草木在风中发出呼呼的声响,像是对他的说法报以响应,而那眼前的石头更是不住地点头,仿佛是对他的“一阐提人也有佛性”的观点表示赞同。

这所有的一幕,都被前来寻找他的好友法纲看得真真切切,记得分分明明。于是,“生公说法,顽石点头”的典故被一代一代地传了下来。

宋文帝元嘉七年(公元430年),道生来到江西庐山,过起了隐居的生活。也就在这一年,昙无谶所译四十卷《涅槃经》传到建康,经中所述“一阐提人也有佛性”的观点与竺道生几十年前“一阐提人皆有佛性”的观点不谋而合。竺道生的理论被人们承认,竺道生也成为名满天下的高僧。

四年以后,竺道生在庐山为僧众再讲《涅槃经》。讲经结束,人们发现竺道生已于法座上进入禅定,这一入定,就再也没有醒来,实现了他当初所发誓言,若我观点符合教义,会在世寿尽了的一天于法座上寂灭。

![]()