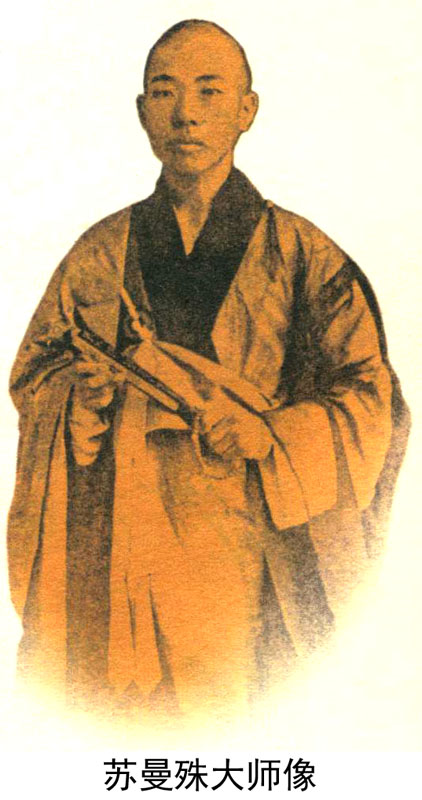

1884年,苏曼殊降生到这个本不该降生的人世。

因为他是父亲与女佣偷情的私生子,卑贱的出生奠定了他一生悲剧的命运。母亲很快被赶出家门,父亲则另有新欢,而小小的苏曼殊实际上成了有父有母的孤儿。在这个大家族里,没有人把这个私生子当作一个人看,人人皆可从这个“杂种”的身上发泄对艰难时世的愤懑。有一次苏曼殊不幸生了一场大病,结果不仅没有人去给他请医生,他甚至还被丢弃到一间柴屋里,让他在那里静静地等死。这样的日子持续了很多年,少年苏曼殊到了无法忍受的地步,他偷偷地跑到广州六榕寺出家为僧,后却因为偷食一只鸽子而被迁单出寺,于是,他不得不又回到家里,回到令他厌恶无比的亲人之中。

不久,父亲破产了,本来就像狗一样活着的苏曼殊又开始了另一种寄人篱下的日子,他先是在上海的姑姑家过了几年。后来,对他的命运表示同情的表兄林紫垣愿意资助他求学日本。然而表兄的资助是有限的,每月十元大洋的生活费,只能使一个正在长身体的少年保持最低的生活标准。那时的苏曼殊每天只能吃掺和着杂物的米饭,晚上因为没有煤油灯,他只能早早地上床睡觉。饥饿总是驱之不去地追赶着他,有时候,他像野兽一样在屋子里搜寻着一切可以变卖的东西,终于把主意打到嘴里的金牙上,如获至宝的他连忙用工具敲下那一对金牙,然后像疯子一样奔出门去。他开始写诗,一首一首地写,然后就把那些写好的诗投寄给当地的一些报纸。偶尔他会得到一笔稿费,于是立即走进餐馆大食大嚼,开心至极。苏曼殊1918年死于胃肠出血,应该是少时暴食暴饮的结果。他的贪食有时会成为同伴们的笑柄,成为人们对他不屑的理由。但他的好友陈独秀却在一篇文章中说,曼殊的贪食,其实是他的自杀政策。他眼见举世污浊,厌恶的心肠很热烈,但又找不到其他出路,于是便乱吃乱喝起来,以求速死。一如他后来在情场上的放荡形骸,正如他自己在一部小说中以主人翁三郎的口吻所说,人谓我天生情种,实则别有伤心处。

悲惨的人生,铸就了苏曼殊桀骜不训的个性。他痛恨现存的社会制度,希望有一种力量来改变这种让他痛恶的人生。因此,当孙中山在日本创建中国同盟会时,他便积极参加到孙中山领导的拒俄义勇队中。据何香凝先生回忆说,她当时在东京的住所是孙中山召集会议的所在,经常前来参加会议的人中就有二十出头的苏曼殊。然而当时苏曼殊并非同盟会会员,有一次,当他得知同盟会员都有津贴时,立刻也去廖仲恺那里领取津贴。廖先生不好拒绝他,只得去请示孙中山。孙中山说,让曼殊领一份吧,在我的心中,曼殊早就是同盟会员了,再说,他太需要钱了。

由于参加了孙中山的革命活动,苏曼殊受到表兄林紫垣的警告。但是,苏曼殊从一系列革命活动中感受到内心的愉悦,他宁可失去表兄资助。

孙中山欣赏苏曼殊的才情,更看中他那叛逆的个性,当他得知苏曼殊生活的窘境后,立即让廖仲恺给苏曼殊送去二百大洋。对于一直生活在穷困中的苏曼殊来说,这无疑是一笔巨款。苏曼珠按奈不住内心的喜悦,当即给所有的朋友大发请柬,他要在一家高级餐馆大宴宾客。廖仲恺收到请柬后真是哭笑不得,他去征询孙中山的意见,孙中山说,这就是苏曼殊,我们都去赴宴吧,也好让他高兴高兴。

1903年,苏曼殊回到国内,继续参加辛亥革命前的宣传鼓动工作,他与陈独秀、章士钊等人共同创办《国民日日报》,后因《国民日日报》因故停办,他准备只身前往香港,却被他的生父发现。生父拉着他,让他回家完婚,苏曼殊东躲西藏,最后又在广东新会的一座寺庙里再次出家。然而这一次出家并没有使苏曼殊从此放下一颗狂乱之心,不久,他即偷了师父的戒谍和钱逃出了寺庙,继续他浪迹生涯的亦僧亦俗的生活。

苏曼殊同情革命,支持革命,对一切参加孙中山同盟会的成员都怀着深深的敬意。他曾为他的好友陈独秀作画一幅,不久另一好友赵伯文也向苏曼殊索画。当时苏曼殊因急于东渡日本,作画的事也就耽搁下来。几年后苏曼殊回国,当他听说赵伯文在黄花岗起义失败后忧愤成疾,咳血而亡后,深为当时未能为赵伯文作画而痛悔。他连夜为赵伯文画了一幅《饮马荒城图》,第二天把那幅画在赵伯文的墓前焚烧掉,以示祭奠。

辛亥革命失败后,孙中山先生发动了二次革命,苏曼殊积极响应,立即发表了《讨袁宣言》,他甚至准备只身去刺杀袁世凯,遭到同伴的反对。

说到底,苏曼殊毕竟不是一个有着成熟思想的革命家,他只是一个僧人,一个诗人,一个在出世和入世中始终徘徊的复杂的人。他的参加革命,是他鲜明、叛逆、忧郁甚至怪异人性的一种表现。他一生都在复杂而多变的人生中痛苦地挣扎着。悲愤出诗人,这句话用在苏曼殊的身上再恰当不过了。郁达夫说:“苏曼殊的诗比他的画好,他的画比他的小说好。”现代高僧印顺法师说,中国有两大诗僧,古有佛印,今有曼殊。可见苏曼殊在诗歌上的成就。他的诗缠绵悱恻,千回百转,在禅意中蕴含着对世事人情的慨叹,是一声声变调的人生绝响。如:

收拾禅心侍镜台,沾泥残絮有沉哀;

湘弦洒遍脂胭泪,香火重生劫后灰。

他虽然是一个出家人,却大胆地剖白自己对爱情的矛盾心理,在佛门中可谓绝无仅有。他的爱情诗充满了情爱与禅心矛盾,他在现实生活中同样也是如此。虽然一般人认为苏曼殊出入酒楼茶肆,乃至烟花青楼是“百花丛中过,片叶不沾身”,但他与艺妓百助枫子之间的恋情却让人不得不为他掬一把凄惋的眼泪。他和百助枫子有过一夜之情,但却并无肌肤之亲。痛苦而大惑不解的百助枫子问他说,大师对我究竟何意?曼殊说,你忘了,我是出家人,我怕达到沸点也!

百助枫子痛泣而去,曼殊也因此而怅然不可终日。不久,百助枫子到底还是忍受不住对曼殊的爱恋,重新向他刮起新一轮进攻,然而此时的苏曼殊却已经从沉沦中苏醒。他在回给百助枫子的信中写下这样的诗句:

禅心一任娥眉妒,佛说原来怨是亲;

两笠烟蓑归去也,与人无爱亦无嗔。

生憎花发柳含烟,东海飘零二十年;

忏尽情禅空色相,琶琶湖畔枕经眠。

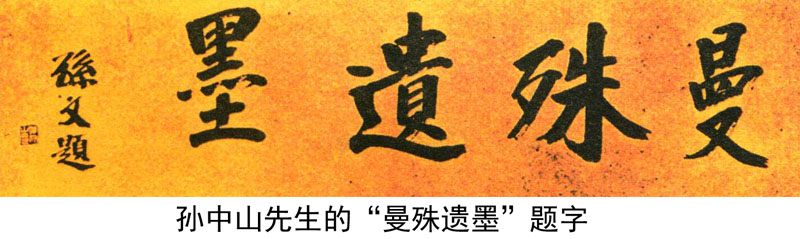

1918年5月2日,苏曼殊在忧郁与病痛中结束了自己三十五岁的短暂生命。孙中山听说他的死十分惋惜,特意寄来大洋一千元,请人将他葬在西湖孤山一侧。有意思的是,他的墓与女革命家秋瑾之墓隔水相望,而不远处,则是一代名妓苏小小的长眠之地。

![]()