阿史那施(勿施)墓志笺证考释——兼论隋至唐初与突厥关系

朱振宏

引 言

以往研究隋唐与突厥民族之间的关系发展,主要依据《隋书》、两《唐书》、《北史》等正史,以及《通典》《资治通鉴》《唐会要》《册府元龟》等史籍文献。二十世纪以来,中国大陆先后发现许多隋唐时期突厥民族的墓志碑铭,丰富了我们对突厥民族历史与文化的认识,也补充传统文献上的疏漏错误之处。

1956年,陕西省西安市东郊沙坡村东南出土《唐故右屯卫翊府右郎将阿史那施(勿施)墓志》(以下简称《勿施墓志》)。志、盖均是长、宽各31厘米的正方形,墓志盖文4行,满行3字,篆书,刻写“大唐故阿史那府君墓志之铭”等12字,四刹为宝相花纹;墓志志文22行,满行22字,正书,共计有458字,四侧为流云纹。本方墓志盖及志文,现藏于西安碑林博物馆[1]。

除了阿史那勿施墓志,陕西西安又先后出土阿史那施之父《唐故右屯卫将军阿史那公(摸末)墓志》(以下简称《摸末墓志》)[2]以及阿史那勿施之子《大唐故□武将军行左骁卫翊府中郎将阿史那哲(自奴)墓志》(以下简称自奴墓志)[3]。三方墓志主人是连续三代的关系,时间从隋文帝到唐玄宗时代。由于志文涉及到东突厥可汗世系以及隋、唐与东突厥的往来,特别是有关隋末唐初李唐与东突厥之间的发展,许多内容亦不见于正史及文献史籍,更显其弥足珍贵。这些新材料的发现,若能结合传统文献做深入的研究,可使我们对隋唐时期与突厥民族间的关系发展提供新解释的可能性。本文是以《勿施墓志》为探讨核心,辅以《摸末墓志》与《自奴墓志》相关内容,探讨隋文帝至武则天时代与东突厥的关系发展。

吴钢主编:《全唐文补遗》,《大唐故右屯卫翊府右郎将阿史那勿施墓志并序》(以下省称《吴编》)[6]。

中国文物研究所、陕西省古籍整理办公室编:《新中国出土墓志·陕西》,《唐故右屯卫翊府右郎将阿史那勿施(施)墓志》(以下省称《中编》)。

周绍良总主编:《全唐文新编》,《大唐故右屯卫翊府右郎将阿史那勿施墓志并序》(以下省称《周编》)[7]。

志 文

大唐故右屯卫翊府右郎将阿史那勿施墓志并序

君讳施,字勿施。淳维之后,夏禹之苗,云中部人也。[8]曾祖/染干,[9]北蕃单于启人可汗,大业初,随[10]尚义成公主,赞拜不/名,位在诸侯王上,大唐实录具载。祖奚纯,单于处逻/可汗,随拜左光禄大夫,赐婚李夫人,正二品。属随季版荡,/鹿走秦郊;[大唐运开,龙飞晋野,太上破宋/金刚,处逻可汗遣弟步利设帅师来与官军会[11]。其后,处逻/可汗率兵马助起义,至并州,留兵助镇而去。父摸末[12],单于/郁射设,即处逻可汗嫡子也。唐初,所部万余家归附,/处部河南之地,以灵州为境,授右屯卫大将军。太/宗敕书慰问曰:突厥郁射设,可怜公主[13],是朕亲旧[14],情同一/家,随日初婚之时[15],在朕家内成礼,朕亦亲见,追忆此事,无/时暂忘。勿施,立节忠诚[16],起家蒙任郎将。然君立[17]性骁雄,自/然特秀,心神爽悟,识用明远。鸿鹄将飞[18],便怀四海之志;骥/*(左马右录)方骋,已有千里之心。奄归魂于幽穸,以神功元年八月/十七日,寝疾薨于河南府新安里之官舍,春秋六十有二。/

夫人赵氏,琼柯吐秀,宝婺含姿[19],攸闻女则[20],无遗贤克[21]。着以/神功二年十月十九日,薨于京兆府华原里之官舍[22]。镜前/鸾影[23],初暂兴悲,剑彩蛟分,终同赴水。即以开元十一年十/月十七日,合葬于京兆龙首原,礼也。其丧欤[24]。嗣子哲,任左/骁卫翊府中郎,芝兰发秀[25],共植阶庭,永积号咷,长□鄠杜,/寂寂广霄[26],遥遥大墓,何岁何年[27]。

笺 证

君讳施。字勿施。

《毛撰》附记五,记载道:志文云“君讳施,字勿施”,而标题作“阿史那勿施”,乃以字行,且直书其讳,殊非志体,疑为整理者所拟,非原志标题[28]。

墓主姓阿史那(Ai〖S〗ina),名施,字勿施,突厥人也。据志文内容得知,自墓主曾祖父阿史那染干(Ai〖S〗 ina 〖Z〗amqan)被隋立为启民可汗后(详下笺证),臣属于隋,即与中原王朝关系密切。若从染干算起,到墓主之时,已有四代(染干、奚纯、摸末、施)入居中原,除保留突厥姓氏以示其种族,墓主亦仿汉人取字之俗,并以字行,可见其汉化已深。

又从《摸末墓志》仅云:“公讳摸末,漠北人也”。尚不见摸末有取字号;而《自奴墓志》记载道:“君讳自奴,字哲”。可见,染干一家,自入居中国第四代的阿史那施起,才开始仿汉人取字之习。

淳维之后,夏禹之苗,云中部人也。

据《周书·突厥传》记载:“突厥者,盖匈奴之别种,姓阿史那氏。”[29]《北史·突厥传》亦记:“突厥者,其先居西海之右,独为部落,盖匈奴之别种也。”[30]传统史籍认为突厥为匈奴族之别种。而《史记》与《汉书·匈奴传》皆载:“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维。”“勿施墓志”亦承此说法,认为阿史那施之祖为大禹夏后氏苗裔,淳维的后代。

突厥(Türk,T’u—Küe)民族的起源为何,学界看法不一[31],现今多数学者认为突厥民族源于狄人、丁零、高车、铁勒、坚昆等部族而形成[32],以阿史那氏(Ai〖S〗ina)及阿史德氏(Ashint〖e〗)为统治集团核心,其后又融合了铁勒等其它民族构成。

云中部,据《隋书·地理志中》记载:“马邑郡,旧置朔州。……统县四,……云内,后魏立平齐郡,寻废。后齐改曰太平县,后周改曰云中,开皇初改曰云内”[33];唐·李吉甫《元和郡县图志·河东道三·云州》记:“云州,……周武平齐,州郡并废,又于其所置恒安镇,属朔州。自周迄隋,仍为镇也。……云中县,本汉平城县,属雁门郡。……隋为云内县属马邑郡。”[34]由此可知,云中部即是隋、唐之云内县,隋代隶属于马邑郡,唐则隶属于云州。

《隋书·突厥传》记载:

(隋文帝开皇十九年六月)拜染干为意利珍豆启民可汗,……上于朔州筑大利城以居之。……迁于河南,在夏、胜二州之间,发徒掘堑数百里,东西拒河,尽为启民畜牧地。[35]

同书《长孙晟传》亦载道:

(长孙)晟又奏:“染干部落归者既众,虽在长城之内,犹被雍闾(笔者案:指都蓝可汗雍虞闾)抄略,往来辛苦,不得宁居。请徙五原,以河为固,于夏、胜两州之间,东西至河,南北四百里,掘为横堑,令处其内,任情放牧,免于抄略,人必自安。”上并从之[36]。

案:大利城,位于定襄郡[37];夏州,隶朔方郡;胜州,隶榆林郡[38]。由上述可知,自隋文帝开皇十九年(599)六月,东突厥启民可汗已将部落从漠北迁至黄河以南,徙居五原郡、榆林郡、定襄郡、马邑郡、朔方郡等地区,启民可汗牙帐设于定襄郡的大利城。启民可汗阿史那染干为墓主阿史那施之曾祖。换言之,阿史那施一家自隋文帝开皇末年以来,已长期居处于云中地区,阿史那施本人亦出生于云中。

曾祖染干,北蕃单于启人可汗。

染干,全名为阿史那染干;“北蕃”系指“北突厥”,也就是“东突厥”。汉文史籍中,《旧唐书》《通典》《唐会要》《册府元龟》《太平寰宇记》等皆以“北突厥”称呼东突厥。岑仲勉在《西突厥史料补阙及考证》中云:隋以前,我国史籍统称曰突厥。隋始别立西突厥之称,盖隋室统一后,西北复通;突厥帝国包我之北以迄于西,交涉渐繁;立名示别,自系顺应时势。处西方者既称西突厥,于是处东方者唐人或称北突厥,曰北突厥者,显就我国与彼之地理关系而立言。若“西”之自然对象应为“东”,故唐以后史家又立“东突厥”之名别[39]。

“单于”为匈奴对其君长之习称,突厥首领当称“可汗”(Qaghan)。然在隋唐时期的史籍文献,常有以匈奴或单于代指突厥者,如《隋书·高祖纪下》:“史臣曰:……楼船南迈则金陵失险,骠骑北指则单于款塞。”[40]《隋书·礼仪志》:“(大业)三年正月朔旦,大陈文物。时突厥染干朝见,慕之,请袭冠冕。……帝大悦,谓(牛)弘等曰:‘昔汉制初成,方知天子之贵。今衣冠大备,足致单于解辫’,此乃卿等功也。”[41]《旧唐书·突厥传上》:“太宗独与颉利临水交言,麾诸军却而阵焉。萧瑀以轻敌固谏于马前,上曰:‘吾已筹之,非卿所知也。……与战则必克,与和则必固,制服匈奴,自兹始矣。’”[42]《泸川都督王湛神道碑》记载:“……武德之始,奉始岭南冯盎等,稽首称臣。献琛奉贽,舍人薛章,遇害北庭,诏公责问,单于谢罪……。”[43]不胜枚举。

“启人可汗”即是“启民可汗”,全称为“意利珍豆启民可汗”,意为“意智健”。[44]唐人避太宗李世民之讳,故多将“民”改成“人”。隋文帝开皇十九年(599)十月,隋朝藉由东突厥请婚和亲的机会,分化东突厥大可汗都蓝可汗(Turum Qaghan,587—599在位)雍虞闾(Ongül)与北面小可汗突利可汗(Toli Qaghan)染干之间的关系。都蓝可汗以隋将安义公主妻突利可汗为由,断绝对隋朝的朝贡,于是隋文帝废黜都蓝,册立染干为启民可汗,取代都蓝东突厥大可汗的政治地位。

关于染干的出身,史籍及墓志铭有三种不同的记载。《隋书突厥传》记载;

沙钵略子曰染干,号突利可汗,居北方[45]。

染干在沙钵略可汗(〖S〗para Qaghan,581—587在位)担任东突厥大可汗期间,曾被册封为突利可汗。按照《突厥传》记载,染干是沙钵略可汗摄图(Shipdu)之子。然而,《隋书·长孙晟传》却记载着:

染干者,处罗侯之子也[46]。

若是按照《长孙晟传》的说法,则染干又当是处罗侯(Turoqur)之子。

《摸末墓志》对于染干的出身,又与上述两种说法不同:

公讳摸末,……曾祖阿波设,祖启民可汗[47]。

墓志铭说摸末的祖父是启民可汗,曾祖父是阿波设(Apa〖S〗ad),按照此一说法则染干又是阿波设之子了。

汉文史籍之所以对突厥世系会出现如此混乱的记载内容,可能与突厥民族婚俗上实行叔嫂收继婚制度有关[48]。岑仲勉在《突厥集史》一书中曾对染干的出身进行过考证,岑氏指出《隋书·长孙晟传》所云:“(长孙)晟先知摄图、玷厥、阿波、突利等叔侄兄弟各统强兵”,不言摄图、突利是父子关系,又据杜佑《通典》记载:“沙钵略之弟、处罗侯之子名染干”。因而推论出《隋书·突厥传》殆有夺文,染干当为处罗侯之子为是[49]。现今学界多从岑氏看法。[50]

对于岑仲勉先生的论点,笔者有不同的看法:首先,岑氏认定染干为处罗侯之子最主要是根据《隋书·长孙晟传》所记:“摄图、玷厥、阿波、突利等叔侄兄弟各统强兵”,不言摄图、突利是父子关系。然而岑氏所征长孙晟所说的“突利”系为突利“设”(〖S〗ad),也就是被沙钵略可汗册封并管辖突厥东部的处罗侯,并不是被沙钵略可汗册封为突利“可汗”(Qaghan)的染干[51]。摄图(沙钵略可汗)与处罗侯(突利设),乃兄弟关系。是故,岑仲勉先生的论证在前提上即出现错误,故其推论结果自然无法成立。

其次,现今汉文史籍文献(不包括墓志铭)记载染干的身分,均是依据《隋书·突厥传》及《隋书·长孙晟传》两条记载。杜佑在《通典》中论及突利可汗出身时虽自注云:“沙钵略之弟、处罗侯之子,名染干。”但杜佑并没有说明其所根据的理由为何。岑仲勉先生以杜佑的自注认为《隋书·突厥传》“殆有夺文”,此一推测实有商榷之处。又观,现存记载染干出身的各种史料,以成书于唐太宗贞观十年(636)的《隋书》最早,[52]其后李延寿参看《隋书》等相关史籍于唐高宗显庆四年(659)编修完成《北史》[53]。而杜佑的《通典》则是编纂完成于唐代宗大历元年(766)[54],晚于《隋书》与《北史》。然而在《隋书》《北史》的《长孙晟传》与《突厥传》中对于染干的出身已有不同的记载。[55]换言之,早在初唐时期对于染干究竟是处罗侯之子抑或是摄图之子已出现分歧的说法。是以,在没有其它更具权威性的史料佐证前,实难以此判定出《隋书?长孙晟传》记载是正确的,并认为《隋书·突厥传》必有脱文。至于《摸末墓志》所记染干为阿波设之子,此一“阿波设”恐非指被沙钵略可汗册封为阿波可汗(Apa Qaghan)的大逻便(Dalobien)[56],由于《摸末墓志》说法属孤证,亦很难断定其可靠性。

虽然现今无法从《长孙晟传》《突厥传》或《摸末墓志》判断出究竟孰者记载为是,但或可从史籍内考证以及东突厥政治上的分封制度和婚俗制度重新思考此一问题。

《隋书·突厥传》有一段描述染干与都蓝可汗雍虞阊两者之间关系的内容:

启民可汗上表(炀帝)曰:“……臣种末为圣人先帝(笔者案:指隋文帝杨坚)怜养,臣兄弟姤恶,相共杀臣……圣人先帝见臣,大怜臣,死命养活,胜于往前,遣臣作大可汗坐着也。”[57]

染干在被隋朝册封为东突厥大可汗前,雍虞闾(都蓝可汗)是当时东突厥的大可汗。引文中的内容是叙述开皇十七年(597),时任突利可汗的染干与雍虞闾相继向隋朝提出和亲请求,当时,隋朝已经看出都蓝可汗实力已过于强大,恐难继续控制,于是想利用这次和亲机会,离间分化东突厥大小可汗关系,于是隋朝决定将安义公主妻染干,终造成染干与雍虞闾之间产生冲突。值得注意者,引文中染干言“臣兄弟姤恶,相共杀臣”,明白指出染干与雍虞闾之间乃是“兄弟”关系,而史籍明确记载雍虞闾是沙钵略可汗摄图之子,[58]由此可得出染干同样也应该是沙钵略之子。

东突厥自木杆可汗(Muqan Qaghan,553—572在位)开始,在政治上采以四部分封制度,其中东部与西部是由大可汗弟担任,北部则由大可汗之子担任。史籍对于染干的出身虽有不同的记载,但对于染干封地却都记为“居北方”,换言之,染干在沙钵略可汗担任大可汗时是被分封为北部的小可汗,而北部可汗按照东突厥的分封制度,依例是由大可汗之子担任。由是,可以推测染干应是沙钵略可汗之子。

突厥民族实行“收继婚制”[59],意即史籍所记:“父〔兄〕伯叔死者,子弟及侄等妻其后母、世叔母及嫂,唯尊者不得下淫。”[60]而游牧民族的收继婚俗中,其子女之间的行辈是随父而定,亲属关系计算上亦只问行辈,不问直系或旁系。[61]摄图与处罗侯皆乙息记可汗(Ikinchi Qaghan,552—553在位)科罗(Qara)之子,两人为兄弟关系。摄图之妻(可敦,Qatun)是隋大义公主[62],当摄图死后,其弟处罗侯在继任大可汗位后,极有可能按照突厥收继婚俗娶妻大义公主。若染干为沙钵略可汗摄图之子,按照游牧民族亲属关系只问行辈,不问直系或旁系,当处罗侯妻大义公主后,做为摄图之子的染干,亦可以视为处罗侯之子。由于中原汉人不明突厥民族婚俗上实行收继婚制度,亦不明了游牧民族亲属间称谓的变化,于是乎对于染干的出身会产生歧异的记载。

综合以上所论,吾认为染干的出身应当是如《隋书·突厥传》所记沙钵略可汗摄图之子,而非《隋书·长孙晟传》所言处罗侯之子[63]。

大业初,随尚义成公主,赞拜不名,位在诸侯王上。

“随”即是隋朝。胡三省注《资治通鉴》时曾谓:

隋主本袭封随公,故国号曰随。以周、齐不遑宁处,故去“辵”作“隋”,以辵训走故也[64]。

又云:

隋,即春秋随国,为楚所灭,以为县。秦、汉属南阳郡,晋属义阳郡,后分置随郡,梁曰随州,后入西魏。杨忠从周太祖,以功封随国公,子坚袭爵,受周禅,遂以随为国号。又以周、齐不遑宁处,去“辵”作“隋”,以辵训走故也。[65]。

胡三省的说法,影响甚大,中外学界多从其说[66]。有学者指出,在南北朝后期,不仅“随郡”、“随州”有写作“隋郡”或“隋州”的现象,而且《隋书》《周书》也记杨坚为“隋国公”、“隋王”。是以,杨坚代周建隋后,可能并不存在“改随为隋的事件,杨坚在北周时,本任“隋国公”、“隋王”,隋国号即由此而来[67]。在隋朝时,“随”与“隋”两字有互用的现象,就目前所见隋代墓志铭,多以“随”来指称隋朝。

隋朝有两次将宗室女下嫁予启民可汗,第一次是在隋文帝开皇十七年(597)。据《隋书·长孙晟传》记载:

(开皇)十七年,染干遣五百骑随(长孙)晟来逆女,以宗女封安义公主以妻之[68]。

同书《突厥传》也有记载:

(开皇)十七年,突利(笔者案:即染干)遣使来逆女,上舍之太常,教习六礼,妻以宗女安义公主。……突利本居北方,以尚主之故,南徙度斤旧镇,锡赍优厚[69]。

安义公主身分不详,仅知为隋宗室女。隋文帝此次和亲目的是要分化东突厥大可汗都蓝可汗与北面小可汗突利可汗之间的关系,制造东突厥内部大、小可汗之间的矛盾与冲突,藉以达到削弱都蓝可汗的力量。染干原居东突厥北方,在得到隋朝的和亲与大量赏赐下,于开皇十九年(588)四月将牙帐由东突厥北方领地南徙至度斤旧镇(ütükian,今蒙古境内杭爱山脉),成为隋朝驻守北境、监视漠北的“斥侯”,侦查都蓝可汗的动静。

隋文帝开皇十九年,隋朝册拜染干为启民可汗,取代都蓝可汗在东突厥大可汗的政治地位。是时安义公主已卒,杨坚于是在开皇二十年(600)又遣长孙晟、柳謇之、李景、杨纪、刘则等人持节护送宗室杨谐之女,封为义成公主,第二次与染干和亲。[70]志文中的“大业初”应改为“开皇末”为是。

不过,志文中启民可汗“赞拜不名,位在诸侯王上”,确是在隋炀帝大业初年。大业三年(607)四月丙申(十八日),炀帝北巡出塞[71],启民可汗在炀帝到达赤岸泽、并州时,分别派遣子拓(招)特勤、兄子毗黎伽特勤等人朝见炀帝并亲自入塞迎接炀帝銮舆,以示其忠诚[72]。六月丁酉(二十日),启民可汗与义成公主率诸胡首领至榆林宫(今内蒙古乌盟察右中旗灰腾梁)朝见炀帝[73],献牛羊驼马数千万头,[74]又献兵器、新帐[75]。炀帝大悦,特赋诗,并赐物一万二千段,褒奖启民可汗的忠心诚款。隋炀帝对于启民可汗率诸胡迎驾,深表满意,除了对启民及前来朝见的部落酋长三千五百人赐物二十万段之外,[76]又下诏给启民可汗,诏书有云:

门下:德合天下,覆载所以弗遣;功格区宇,声教所以咸众。至于梯山航海,请受正朔,袭冠解辫,同彼黔黎。是故《王会》纳贡,义彰前册,呼韩入臣,待以殊礼。突厥意利珍豆启民可汗,志怀沈毅,常修藩职,往者挺身违难,拔足归仁。先朝嘉此款诚,授以徽号,资其甲兵之众,牧其残灭之余,复祀于既亡之国,继绝于不存之地,斯固施均亭育,泽渐要荒者矣。朕以寡德,祗奉灵命,思播远猷,光熙令绪。是以亲巡朔野,抚宁藩服,启民深执诚心,入奉朝觐,率其种落,拜首轩墀,言念丹款,良以嘉尚,宜隆荣数,或复恒典。可赐辂车、乘马、鼓吹、幡旗,赞拜不名,位在诸侯王上[77]。

炀帝特赐启民可汗辂车、乘马、鼓吹、幡旗等物,并提高启民可汗政治地位,可“赞拜不名,位在诸侯王之上”。八月壬午(初六),炀帝自榆林郡离行前,启民可汗特饰庐清道,以候乘舆,炀帝再入启民牙帐,启民可汗奉觞上寿,跪伏恭甚,王侯以下皆袒割于帐前,莫敢仰视炀帝。炀帝大悦,赋诗、宴赐启民及义成公主金瓮各一及衣服、被褥、锦彩等物[78],萧皇后亦入义成公主帐。

关于启民可汗卒逝时间,史籍载记不一,《隋书·突厥传》记:

明年(笔者案:大业四年,608),(启民可汗)朝于东都,礼赐益厚。是岁,疾终。[79]

《资治通鉴》则记载:

大业五年(609),春,正月,丙子(初八),改东京为东都。突厥启民可汗来朝,礼赐益厚。……突厥启民可汗卒。[80]

《册府元龟·继袭二》则载:

大叶(业)十年(614),启民朝于东都,是岁疾终,炀帝为之废朝三日。[81]

但同书《褒异一》却记载着:

(大业)四年,四月,突厥启民可汗朝于东都……是年疾终。[82]

依上述史料,启民可汗卒年至少有大业四年、大业五年、大业十年三种说法。岑仲勉根据《隋书·突厥传》记载,断定启民可汗卒于大业四年。[83]薛宗正综合《隋书·音乐志》、《隋书·高丽传》以及《册府元龟》的记载,论定启民可汗当卒于大业十年。[84]吴玉贵以为隋朝在大业五年正月才将东京改称东都,《隋书·突厥传》所说不确,又依据《隋书·炀帝纪》《隋书·音乐志》《隋书·高丽传》等相关的记载,启民可汗活动止于大业六年,因此判定启民可汗卒于大业七年,并指出《册府元龟·入觐》所记“十年”当是“七年”之误讹。[85]刘健明则认为《隋书·音乐志》所记鱼龙漫等百戏事,若与《隋书·炀帝纪》做比较,则可知道此事应在大业五年六月,不在大业六年,《册府元龟·入觐》大业十年的说法,也并没有确切的证据,因此采用了《资治通鉴》大业五年的说法[86]。

综观上述说法,可知《隋书·突厥传》记载启民可汗卒于大业四年的说法是错误的。《册府元龟》在系年上常有错误,加上《入觐》与《褒异一》说法显然矛盾,因此“大业十年”的说法也很值得怀疑。究竟启民可汗卒于何时呢?推测最可能的时间应是大业六年。依据《隋书·炀帝纪》《隋书·音乐志》所记载的内容,大业五年六月,炀帝于观风行殿,盛陈文物,设鱼龙曼(漫)延时,启民可汗当时尚在东都洛阳。又,《隋书·薛世雄传》有云:“岁余,以世雄为玉门道行军大将,与突厥启民可汗连兵击伊吾。”[87]炀帝向启民可汗征兵讨击伊吾一事,很可能就是在大业五年六月鱼龙曼(漫)延时所做的决定,大业六年(610)薛世雄“师次玉门,启民可汗背约,兵不至,”[88]由此可知大业六年时,启民可汗违背大业五年的约定,不出兵与薛世雄合击伊吾。现今各种史籍记载启民可汗的活动均不出大业六年,因此可以推测启民可汗卒逝当是在隋炀帝大业六年。

祖奚纯,单于处逻可汗。

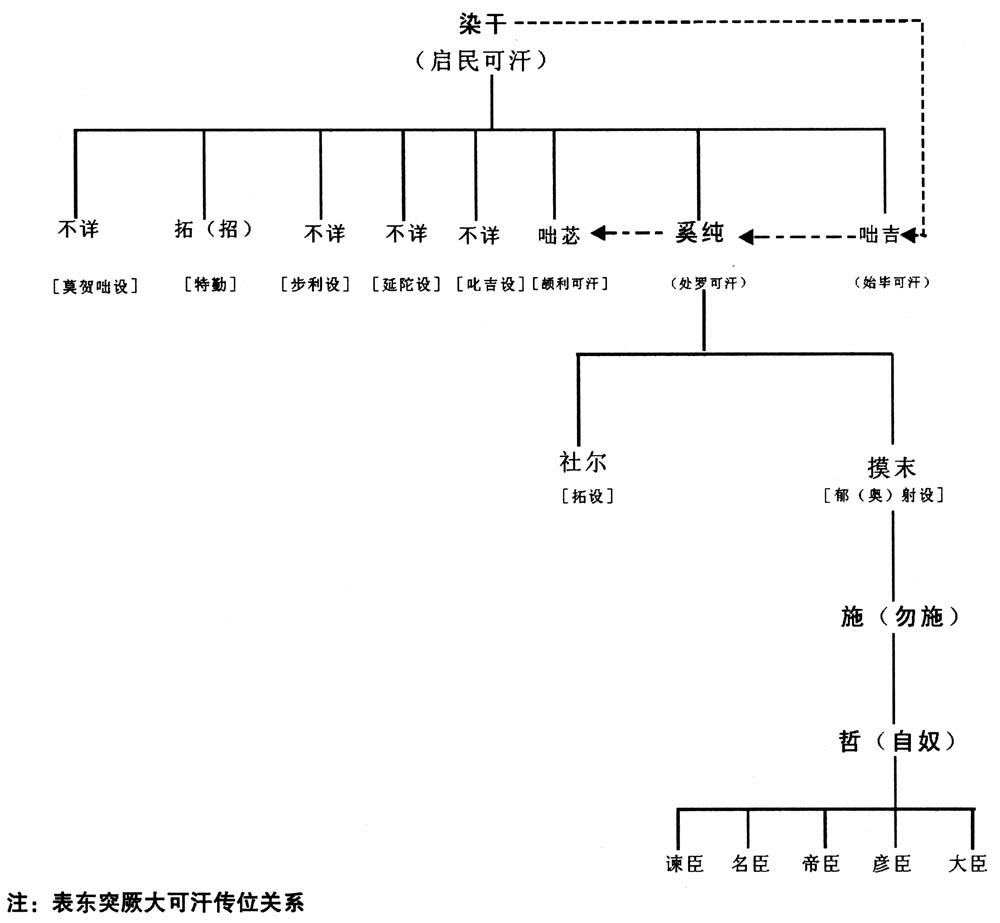

启民可汗有八子(详见文末世系表),阿史那奚纯为其次子。启民可汗卒逝后,其长子咄吉世(咄吉设,Tukir,Tuki〖S〗〖S〗ad)继立,是为始毕可汗(Sibir Qaghan,610—619在位)。唐高祖武德二年(619)四月,始毕可汗卒逝,奚纯继立为东突厥大可汗位,是为处罗可汗(Chula Qaghan,619—620在位)。《旧唐书·突厥传》记载道:

(武德二年)始毕卒,其子什钵苾以年幼不堪嗣位,立为泥步设,使居东偏,直幽州之北,立弟俟利弗设,是为处罗可汗[89]。

由《勿施墓志》可知,处罗可汗,名奚纯。处罗可汗继位前,原为东突厥俟利佛设(Ilt〖a〗bir〖S〗ad,或名乙力设,Il〖S〗ad)[90],继位大可汗后,依突厥民族的“收继婚俗”,复妻隋义成公主。[91]

唐高祖武德三年(620)八月,处罗可汗卒逝。有关处罗可汗死因,史籍记载有两种说法:一是,发疽而死。《新唐书·突厥传上》记载:

明年(笔者案:武德三年),(处罗可汗)谋取并州置杨正道,卜之,不吉,左右谏止,处罗曰:“我先人失国,赖隋以存,今忘之,不详。卜不吉,神讵无知乎?我自决之。”会天雨血三日,国中犬夜群号,求之不见,遂有疾,(义成)公主饵以五石,俄疽发死。[92]

宋,李昉《太平御览·疾病部六·痹》亦载:

处罗久疾痹,隋义城公主有五石,饵之,俄而处罗发疽死[93]。

《太平御览》的说法与《新唐书·突厥传上》所记相同[94]。

二是,被郑元*(左王右寿)毒死。《旧唐书·郑元*(左王右寿)传》记:

突厥始毕可汗弟乙力设(笔者案:即是俟利佛设)代其兄为叱罗可汗(笔者案:即是处罗可汗),……诏元*(左王右寿)入蕃,谕以祸福,叱罗竟不纳,乃欲总其部落入寇太原,……未几,叱罗遇疚,疗之弗愈,其下疑元*(左王右寿)令人毒之,乃囚执元*(左王右寿)不得归,叱罗竟死[95]。

若从突厥民族的宗教性质分析,处罗可汗之死,很可能是死于萨满(Shaman)的计谋,因为处罗并非由于“兵出不吉”而战死,而是在其不理左右谏止,径自决定出兵后,受到种种“异象”的惊吓得病,义成公主“饵以五石”,终致“疽发而死”。所谓“异象”很可能是萨满巫术;所谓“五石”则或为萨满所开药方。萨满之所以要谋害处罗可汗,即是因为处罗可汗否决了传统上巫师言论的权威性,在“卜之,不吉”,“左右谏止”下仍执意出兵。萨满为保持其地位,必须迅予惩处[96]。

随拜左光禄大夫,赐婚李夫人,正二品。

据《隋书·百官志下》记载:

高祖又采后周之制,……又有特进左右光禄大夫、金紫光禄大夫、……并为散官,以加文武官之德声者,并不理事。……居曹有职务者为执事官,无职务者为散官。[97]

《百官志下》又记:

柱国、太子三师、特进、尚书令、左右光禄大夫、开国侯,为正二品[98]。

所谓“散官”,是相对于“执事官”而言,执事官系掌有实务,散官则为虚号,无实际职务。散官之制,汉代已有,据宋·岳珂《愧郯录》记载:

考汉制,光禄大夫、太中大夫、朝议郎、中郎、侍郎、郎中,皆无员,多至数十人。特进,奉朝请,亦皆无职守,优游禄秩,则官之有散,自汉已有之矣[99]。

又,散官又称“散位”。凡九品以上职事所带散位,谓之“本品”;凡无职事官者所带散位,谓之“散品”。散官三品以上者,可给俸禄、预朝会[100]。左光禄大夫是不掌理实际职务的正二品散官,属加官性质。启民可汗时代,隋朝与东突厥关系已由形式统治的“属国—宗主国”关系,转变成为具有实质统治的“天子—内臣”关系,东突厥是隋朝的一部份,东突厥的官员亦是隋廷的属臣。是以,阿史那奚纯除了是东突厥俟利佛设外,同时具有隋朝正二品左光禄大夫之散衔[101]。

李夫人的身份不详,隋朝赐婚李夫人予阿史那奚纯,《隋书》、两《唐书》、《北史》亦皆无记载,此可补正史之不足。

大唐运开,龙飞晋野。

“晋野”,系指并州太原郡晋阳县的晋阳宫。温大雅《大唐创业起居注》记载:“炀帝后十三年,勑帝(笔者案:指李渊)为太原留守。”[102]隋炀帝大业十三年(617)七月癸丑(初五),李渊于晋阳宫仗白旗誓师起兵,十一月丙辰(初九),攻入京师长安[103]十一月壬戌(十五日)[104],拥立代王杨侑为隋新主(恭帝),改元义宁,遥尊炀帝为太上皇。杨侑以李渊为丞相,进封为唐王。

隋恭帝义宁二年(618)五月甲子(二十日),杨侑禅位于李渊,李渊正式即皇帝位于长安太极殿,改义宁二年为武德元年,正式建立唐朝[105]。

李吉甫《元和郡县图志·河东道·太原府》记载,晋阳府城,东魏孝静帝于此置晋阳宫,隋文帝更名新城,炀帝更置晋阳宫,城高四丈,周回七里。[106]隋之晋阳宫,修建于炀帝大业三年八月,[107]位于太原府西北,宫城周长二千五百二十步,崇四丈八尺。[108]

太上破宋金刚,处逻可汗遣弟步利设帅师来与官军会。

《自奴墓志》所记相同。然两《唐书》与《资治通鉴》与志文所述不同。《旧唐书·突厥传上》记载:

时太宗在藩,受诏讨刘武周,师次太原,处罗遣其弟步利设率二千骑与官军会[109]。

《新唐书·突厥传上》云:

秦王讨(刘)武周也,处罗以弟步利设骑二千会并州三日[110]。

《资治通鉴》载:

秦王世民之讨刘武周也,突厥处罗可汗遣其弟步利设帅二千骑助唐[111]。

案:“太上”系指唐高祖李渊。武德九年(626)六月庚申(初四),秦王李世民与长孙无忌等人发动“玄武门之变”,同月癸亥(初七),高祖立世民为皇太子,[112]并于同年八月癸亥(初八),传位给皇太子,李世民在即帝位后,尊李渊为太上皇。

处逻可汗遣步利设率兵与秦王会并州一事,志文内容虽与传统史籍文献所记不一,但这不代表志文所记有误。《旧唐书·刘武周传》对此一事件始末有着完整的记载:

上谷人宋金刚有众万余人,在易州界为群盗,定州贼帅魏刀儿与相表里。后刀儿为窦建德所灭,金刚救之,战败,率余众四千人奔于(刘)武周。武周素闻金刚善用兵,得之甚喜,号为宋王,委以军事,中分家产遗之。……武周授金刚西南道大行台,令率兵二万人侵并州,军黄虵镇。……高祖遣太常少卿李仲文率众讨之,为贼所执,一军全没。……复遣右仆射裴寂拒之,战又败绩。武周进逼,总管齐王元吉委城遁走,武周遂据太原。……高祖命太宗益兵进讨,屯于柏壁,相持者久之。……宋金刚遂围绛州。及太宗还,金刚惧而引退。……太宗复追及金刚于雀鼠谷,一日八战,皆破之,俘斩数万人,获辎重千余两。……金刚走入介州,……太宗与诸将力战破之,金刚轻骑遁走。……武周大惧,率五百骑弃并州北走,自干烛谷亡奔突厥。金刚复收其亡散以拒官军,人莫之从,与百余骑复奔突厥[113]。

上引内容结合《突厥传》与志文内容,可知宋金刚隶属于刘武周下的宋王西南道大行台。刘武周令宋金刚率二万入侵并州,唐高祖先后遣李仲文与裴寂讨击,皆战败,高祖复以秦王世民率众进讨,此时处逻可汗亦派遣其弟步利设率二千骑与秦王会师,共同讨击宋金刚,结果大败宋金刚军。刘武周大惧,弃并州北走亡入突蹶,宋金刚亦与百骑亡奔突厥。

处逻可汗率兵马助起义至并州,留兵助镇而去。

据《资治通鉴》记载:

(刘)武周既败,是月(笔者案:武德三年六月),处罗至晋阳,总管李仲文不能制,又留伦特勒(勤),使将数百人,云助仲文镇守,自石岭以北,皆留兵戍之而去[114]。

《新唐书·突厥传上》所记与《通鉴》略同,唯将“伦特勒(勤)”记为“俱俭特勒(勤)。”[115]此外,《旧唐书·突厥传上》亦有相关记载,可补《通鉴》之不足:

(窦)静……武穗初,累转并州大总管府长史。……静又以突厥频来入寇,请断石岭以为障塞,复从之[116]。

又记:

(武德三年)六月,处罗至并州,总管李仲文出迎劳之,留三日,城中美妇人多为所掠,仲文不能制。[117]

上引《通鉴》与《旧唐书》所述,可知处罗可汗在唐高祖武德三年六月,亲率兵马至并州晋阳,其后又派遣伦特勤(俱俭特勤)以数百兵驻节晋阳,自石岭(今山西省忻州县南)以北地区,皆留有东突厥兵屯戍。

父摸末,单于郁射设,即处逻可汗嫡子也。

处逻可汗有两子:一是阿史那施之父阿史那摸末;二是阿史那社尔。摸末应当是嫡长子[118]。

据《摸末墓志》记载:“公讳摸末,……祖启民可汗,父啜罗可汗。”“啜罗可汗”即是“处逻可汗”之同名异译。处逻可汗卒逝后,在义成公主的主导下,以处逻弟莫贺咄设(Baγatur〖S〗ad)咄苾(Tupi)为大可汗,是为颉利可汗(Ⅱ Qaghan,620—630在位)。《旧唐书·突厥传上》记载道:

俄而处罗卒,义成公主以其子奥射设(笔者案:阿史那摸末)丑弱,废不立之,遂立处罗之弟咄苾,是为颉利可汗[119]。

“奥射设”亦是“郁射设”之同名异译。依《摸末墓志》记载,阿史那摸末生于隋炀帝大业三年,卒于唐太宗贞观二十三年(649)二月十六日,年四十三。上推至唐高祖武德三年(620),则处逻可汗卒逝时,阿史那摸末当时仅有十三岁。《旧唐书·突厥传上》所云:义成公主以阿史那摸末“丑弱”,而未将他立为大可汗。推测其中原因,极可能就是考虑摸末年少,无力亲政之故所致[120]。

唐初所部万余家归附,处部河南之地,以灵州为境。

《新唐书·突厥传上》记载:

颉利始为莫贺咄设,牙直五原北。薛举陷平凉,与连和,帝患之,遣光禄卿宇文歆赂颉利,使与举绝。隋五原太守张长逊以部五城附虏,歆并说还五原地,皆见听,且发兵举长逊所部会秦王军。太子建成议废丰州,并割榆中地。于是处罗子郁射设以所部万帐入处河南,以灵州为塞[121]。

王钦若《册府元龟·备御三》亦有相关记载:

唐高祖武德初,以丰州绝远,先属突厥,交相往来,吏不能禁。隐太子建成议废丰州,虚其城郭,权徙百姓寄居子(于)灵州,割并五原、榆平(中)之地。于是突厥遣处罗之子郁射设率所部万余家入处河南之地,以灵州为境[122]。

案:丰州即是五原郡[123]。薛举在“高墌城战役”中,大败唐军,并欲与东突厥联合侵逼关中,时间是在唐高祖武德元年(618)[124]。由上所征引史料可知,唐军兵败后,李渊除了派遣光禄卿宇文歆厚赂时为莫贺咄的咄苾,止其出兵助薛举;[125]同时在太子李建成的建议下,李渊废丰州(五原郡),割五原、榆中(平)之地做为东突厥协助抗击西秦的条件。阿史那摸末就在这样的背景下,率万余家入居河南之地,控有河套以南毛乌素沙漠一带地区。

《旧唐书·地理一》记载道:“盐州下,……武德元年,改为盐州,领五原、兴宁二县。其年,移州及县寄治灵州。……五原,隋县。武德元年,寄治灵州。”[126]《新唐书·地理一》亦云:“盐州五原郡,……唐初没梁师都。武德元年侨治灵州。”[127]武德元年,唐侨治五原郡于灵州,即是与阿史那摸末入处河南五原之地有关。

武德五年(622),唐虽一度收回五原,[128]然而直至武德九年(626),阿史那摸末仍控制着河南之地[129]。太宗贞观二年(628)四月,夏州都督府长史刘旻、司马刘兰对东突厥行反间计,离间颉利可汗与摸末关系,使颉利对阿史那摸末产生猜忌,摸末因而忧惧。《旧唐书·刘兰传》记载:

(贞观初)时突厥携离,有郁射设阿史那摸末率其部落入居河南。(刘)兰纵反间以离其部落,颉利果疑摸末,摸末惧,而颉利又遣兵追之,兰率众逆击,败之。[130]

《新唐书·刘兰传》亦载:

(贞观初)时突厥携贰,郁射设阿史那摸末率属帐居河南,(刘)兰纵反间离之,颉利果疑。[131]

太宗贞观三年(629)十二月庚寅(二十四日),郁射设阿史那摸末帅所部降唐[132],与郁射设一同前来降唐者尚有荫奈特勤等部[133]。至此,唐朝才重新掌有河南五原等地区。

授右屯卫大将军。

《自奴墓志》所记亦同。然而,《摸末墓志》却有不一样的记载:

既而皇唐驭宇,至德遐通。公乃觇风雨以来仪,逾沙漠而款塞。爰降纶玺,用奖忠诚。即授上大将军,寻迁右屯卫将军。

所谓“逾沙漠而款塞”,就是上述所指阿史那摸末于贞观三年底降唐之事。从志文中我们可知,在阿史那摸末降唐后,唐延授予“上大将军”,其后迁为“右屯卫将军”,而非《勿施墓志》、《自奴墓志》所记载的《右屯卫大将军》[134]。

按:《旧唐书·职官一》记载:

勋官者,出于周、齐交战之际。本以酬战士,其后渐及朝流。……武德初,杂用隋制,至七年颁令,定用上柱国、柱国、上大将军、大将军,……凡十二等,起正二品,至从七品。……永徽已后,以国初勋名与散官名同,年月既久,渐相错乱。咸亨五年(674)三月,更下诏申明,各以类相比。武德初,……右光禄大夫及上大将军比上护军[135]。

可见,“上大将军”属勋官,以赏勋劳之用,不理事。勋官的品级称为“视”或“比”,意为视(比)作某品,以与散官、职事官品比照,按其视(比)品,与公卿处于同等班位。[136]唐授摸末“上大将军”的勋官,位比上护军,品秩为视正三品。[137]

“右屯卫将军”,据杜佑《通典·职官十》记载:

隋炀帝以左右翊卫、左右骁卫、左右武卫、左右屯卫、左右御卫、左右候卫,凡十二卫,各置大将军一人,将军二人,以总府事。……(武德)五年……其后定制,有:……左右威,左右威,隋之屯卫……左右威卫,隋初有领军府,炀帝改为左右屯卫。大唐因之。……所掌如左右卫[138]。

《旧唐书·职官三》记载:

左右咸卫,……大将军各一员,正三品。将军各二员,从三品。其职掌,大朝会则被黑甲铠,弓箭刀楯旗等,分为左右厢队,次立武卫之下[139]。

隋炀帝之“屯卫”即是唐初“威卫”。“左右屯卫”,属武职事官,右屯卫将军,从三品,其职掌一如左右卫,统领宫廷警卫之法,以督其属之队仗,而总诸曹之职务,只是地位在左右武卫之下。

阿史那摸末在被李唐授予勋官“上大将军”不久,旋即担任从三品“右屯卫将军”的武职事官,负责统领宫廷警卫、督属队仗之事。因此《摸末墓志》写道:“肃奉宸居,典司禁旅”。

太宗敕书慰问:突厥郁射设,可怜公主,是朕亲旧,情同一家。随日初婚之时,在朕家内成礼,朕亦亲见。

据“摸末墓志”记载:“(摸末)夫人李氏,平夷县主。”《隋书》与两《唐书》、《北史》皆无记载此事,可补文献不足。

李氏身分不详,不过,从她与李唐同姓,以及太宗敕书所云“是朕亲旧,情同一家”“在朕家内成礼”以及李氏被封为“平夷县主”,推测李氏可能与唐太宗一家是宗亲关系[140]。

阿史那摸末出生于隋炀帝大业三年,太宗敕书中“随日初婚之时”,可知阿史那摸末与李氏成礼时间是当是在隋炀帝大业末或恭帝义宁年间[141]。又据《摸末墓志》记载,李氏卒于唐太宗贞观九年(635)正月八日长安宣阳里(坊);贞观二十三年三月十七日,李氏与摸末合葬于长安万年县龙首乡。

由本篇志文载记太宗追记摸末与李氏成婚一事,可知在隋末时,李唐与东突厥阿史那奚纯、阿史那摸末一家已有很深的关系。

勿施,立节忠诚,起家蒙任郎将。

阿史那施仕唐,起家官为郎将。据《旧唐书·职官一》记载:“以门资出身者,……从三品子从七品下。”[142]《新唐书·选举下》亦云:“凡用荫,……从三品子,从七品下。”[143]阿史那摸末官居从三品的武职事官“右屯卫将军”,故其子阿史那施得以门资出身,荫任从七品下的郎将。

阿史那施卒逝时,官至右屯卫翊府右郎将。按《旧唐书·职官三》记载:

左右威卫,隋为左右屯卫,……翊府中郎将、左右郎将、录事、兵曹、校尉、旅帅、队正、副队正。人数、品秩皆如左右卫之亲府[144]。

《旧唐书·职官三》“左右卫”记载道:

亲府、勋一府、勋二府、翊一府、翊二府等五府:每府中郎一人、中郎将一人,皆四品下。左右郎将各一人,正五品上。……中郎将领本府之属以宿卫。左右郎将贰之。若大朝会、巡幸,以卤簿之法以领其仪仗[145]。

右屯卫翊府右郎将为正五品上的职事官,协助屯卫翊府中郎将宿卫之职以及在国家大朝会或是皇帝巡幸时,领其仪仗,做为皇帝巡幸的前导队伍。

以神功元年八月十七日。寝疾薨于河南府新安里之官舍。

“神功”为武则天代唐建周后的年号。神功元年,岁次丁酉,即公元697年。然,武则天以“神功”为年号纪年仅有三个月(九月至十二月),公元697年正月至九月为“万岁通天二年”,武则天于九月改元神功,并于次年正月再度改元为圣历。是以,阿史那施卒逝时,应为万岁通天二年八月十七日。

河南府即是唐东都洛阳,唐玄宗开元元年(713)改称河南府。李吉甫《元和郡县图志·河南道一·河南府》记载:“武德四年讨平(王世)充,复为洛州。……开元元年改洛州为河南府。”[146]河南府管县二十六,“新安县”即是其一[147]。新安县,属畿县,东距府七十里[148]。墓志所云“新安里”当改为“新安县”为是。

由本篇墓志也可知,阿史那施在河南府新安县拥有官舍。

春秋六十有二。

阿史那施卒于武则天神功元年(697),得年六十二岁,上溯六十二年,阿史那施生于唐太宗贞观十年(636),阿史那摸末三十岁时生施。墓主历经唐太宗、高宗、武则天三代。

夫人赵氏……神功二年十月十九日,薨于京兆府华原里之宫舍。

赵氏身分不详,亦不见于史籍文献。

综观整篇墓志,从阿史那染干到阿史那施,四代均与汉女通婚:阿史那染干妻隋宗室女安义公主、义成公主;阿史那奚纯妻李氏;阿史那摸末妻李氏(平夷县主);阿史那施妻赵氏。

武则天以“神功”纪年仅有三个月,即公元六九七年九月至十二月。公元六九八年正月,武则天改元“圣历”。是以,“神功”无二年,阿史那施夫人赵氏卒逝时间,当为圣历元年十月十九日,距离阿史那施卒逝时间仅一年二个月。

华原里,不见于西京长安坊里,待考。据《摸末墓志》记载:

(摸末)以贞观廿三年二月十六日,薨于宣阳之里第。……夫人李氏,……先以贞观九年正月八日,薨于宣阳里。

宣阳里(坊),位于西京长安朱雀门街东第三街从北算起第五坊,万年县廨即在宣阳坊之东南隅[149]。

由三方墓志记载可知,阿史那施家族在西京华原里与宣阳里拥有官舍及府宅。

开元十一年十月十七日,合葬于京兆龙首原。

唐玄宗开元十一年,即公元七二三年。

“京兆”即指唐西京长安。龙首原,汉至隋称龙首山,唐人才习称为龙首原。位于京兆府长安县北十里处,东起白鹿原浐水,西抵丰水,全长六十里[150]。

《摸末墓志》记载摸末与夫人李氏:“同葬于万年龙首乡”;《自奴墓志》亦记自奴死后:“葬于京延兴门外五里龙首之原”。连同本篇墓志所云阿史那施及其妻赵氏合葬于龙首原,是以长安城东的龙首原(今陕西省西安市东郊沙坡村东南)当有突厥阿史那施家族墓地。

嗣子哲,任左骁卫翊府中郎。

《自奴墓志》有着更完整的记载:

君讳自奴,字哲,……高祖染干,北蕃单于启人可汗。……曾祖奚纯,单于处逻可汗,……祖摸末,单于郁射设,……父勿施,……(自奴)起家蒙任郎将。以君干略,东麾伐罪,位居副将,借紫、金鱼。功成勋著,蒙除授左骁卫翊府中郎将、上柱国,仍充幽州北道经略军副使。……嗣子大臣、次子彦臣、次子帝臣、次子名臣、次子谏臣等。

阿史那施卒逝时,官居正五品上的右屯卫翊府郎将。按唐代荫任授官制度,其子阿史那哲可以门资授从八品上的郎将[151]。

《自奴墓志》中的“借紫、金鱼”,“紫”是指“紫衣”;“金鱼”是指“金鱼袋”。唐代官员的章服依本品而定,唐初官员服饰为黄、紫二色,太宗贞观四年(630),时始令三品以上服紫,四品、五品服绯,六品、七品服绿,八品、九品服青。[152]为防止官员征召入朝时有诈伪之事,官员都有一个表示其身份的鱼符,以袋盛之,谓之《鱼袋》。唐人职事官配饰鱼袋,始于高宗时。《新唐书·舆服志》记载:

高宗给五品以上随身鱼银袋,以防召命之诈,出内必合之。三品以上金饰袋。垂拱中,都督、刺史始赐鱼。……景龙中,令特进佩鱼,散官佩鱼自此始也。景云中,诏衣紫者鱼袋以金饰之,衣绯者以银饰之。开元初,驸马都尉从五品者假紫、金鱼袋,都督、刺史品卑者假绯、鱼袋,五品以上检校、试、判官皆佩鱼。[153]

王溥《唐会要》对于唐人佩饰鱼袋制度的沿革变化有详细记载,兹节录于下:

永徽二年(651)四月二十九日,开府仪同三司及京官文武职事四品五品,并给随身鱼袋。……咸亨三年(672)五月三日,始令京官四品、五品职事佩银鱼,出内鱼袋赐之。……垂拱二年(686)正月二十日赦文:“诸州都督刺史,并准京官带鱼袋。”……景龙三年(709)八月,令特进佩鱼。……景云二年(711)四月二十四日赦文“鱼袋,着紫者金装,着绯者银装。”开元二年(714)闰二月勅:“承前诸军人,多有借绯及鱼袋者,军中卑品,此色甚多,无功滥赏,深非道理。宜勅诸军镇,但是从京借,并军中权借者,并委勅到收取。待立功日,据功合得,即将以上者,委先借后奏。”[154]

又据《全唐文》玄宗《禁滥借鱼袋诏》云:

朱紫贵服,所以分别班品,自非有德有功,不可轻为赏借。自今以后,诸军节度大使,灼然有知功劳,须权行给赏,任量借色及鱼袋,仍俱状奏。[155]

由上三段引文可知,唐朝自高宗永徽二年四月底起,开府仪同三司及在京四品文职事官、五品武职事官并给随身鱼袋。至武则天垂拱二年正月,地方州都督、县刺史并准京官带鱼袋。睿宗景云二年规定,三品以上着紫衣者,鱼袋饰金装;五品以上着绯衣者,鱼袋饰银装。及至玄宗先天元年(712)起,开始有兼赏鱼袋之制[156]。值得注意者,由于军中无功滥赏或卑品借绯衣、鱼袋者甚多,玄宗特于开元二年闰二月下勅,诸军镇将以上者可先向京师委借,待日后立功,再据功合得,然皆须俱状奏闻。

阿史那自奴在居副将时,即是先向朝廷“借紫衣”,佩饰“金鱼袋”;后因功勋,除授正四品下武职事官的左骁卫翊府中郎将以及正二品勋官上柱国,[157]负责左骁卫翊府之属的宿卫工作。

阿史那自奴生于唐高宗永徽四年(653),卒于唐玄宗开元十年(722)十月二十六日,年六十九,历经高宗、武则天代唐建周、中宗、睿宗、玄宗。阿史那施十八岁时生自奴,自奴有子五人,名大臣、彦臣、帝臣、名臣、谏臣。

考 释

本篇墓志的重要性有三:一、说明阿史那施一家的世系与婚姻,可补传统文献之不足;二、志文内容揭露了李渊与阿史那施一家的互动,为我们探讨李唐立国初期与东突厥的关系发展,带来更多的信息;三、阿史那施一家在唐所任官职,反映唐对东突厥的外交政策以及东突厥的汉化。

传统史籍文献皆未提及隋朝赐婚阿史那奚纯,可见东突厥自启民可汗阿史那染干起,与隋朝关系密切,隋不仅多次以宗室女妻染干,同时也赐婚予染干之子。此外,阿史那摸末在隋末曾与李唐联姻、摸未有子阿史那施、阿史那施娶赵氏为妻、阿史那施有子阿史那哲,凡此也都不见于史籍。由本篇墓志,我们对于启民可汗染干一家的世系与婚姻关系有了更清楚的认识。

以往学界探讨李唐与东突厥的关系,多认为是开始于李渊晋阳起兵前夕,派遣大将军府司马刘文静出使东突厥向始毕可汗请兵,以寻求东突厥的支持及助兵马。史籍中,无论是温大雅的《大唐创业起居注》,亦或是两《唐书》《资治通鉴》《唐会要》等,也皆言李渊任太原留守,才与东突厥有所接触。然从本篇墓志可知。早在隋炀帝大业中晚期,李渊已与阿史那奚纯一家关系深厚,李渊以其“亲旧”、“情同一家”的宗室女,日后被封为平夷县主的李氏妻奚纯嫡长子阿史那摸末,成婚地点是在李渊家内,可见两家关系匪浅。是时,东突厥大可汗为始毕可汗,而奚纯为始毕弟,李渊想藉由此次的联姻,达到与东突厥结好之目的。由此,我们对与李渊起兵建唐过程与东突厥的关系发展,应当予以重新的思考与认识。

李渊建唐后,首次面对严重的军事威胁是西秦薛举、薛元杲集团的进逼关中。武德元年,盘据陇右的薛举欲联合东突厥启民可汗之子咄苾(莫贺咄设)相结谋取长安,六月癸未(十日),薛举入寇泾州,李渊遣秦王李世民为西讨元帅,率八总管出兵征讨薛举[158]。同年七月壬子(初九),两军战于泾州高墌城(今陕西省长武县西北),结果唐军大败[159]。此役为李渊建唐后所遭受到最大的军事挫败。薛举本欲乘胜率兵进取长安,然临行前病疾卒逝[160]。面对西秦的进击长安,李渊采取四项应变措施:其一,重新任命秦王李世民为西讨元帅,并率领在河西地区具有极大势力的窦氏家族窦抗、窦诞、窦琎等人再次整兵讨薛仁杲[161],又遣使结好西凉李轨政权,[162]避免李轨乘势与西秦集团合谋;其二,派遣光禄卿宇文歆厚赂莫贺咄,止其出兵助薛举集团;其三,派遣襄武公李琛、太常卿郑元*(左王右寿)赍金帛、女妓赴东突厥始毕可汗牙帐以求和亲;[163]其四,在太子李建成的建议下,李渊废丰州,割五原、榆中(平)之地予东突厥,换取东突厥支持李唐,就在这一背景下,才有本篇墓志所云郁射设阿史那摸末率领所部万余家入处河南之地。李渊的种种措施以及与东突厥协议,不仅使西秦联合东突厥进攻长安之计划失败,李唐反藉东突厥力量。在浅水原(今陕西省长武县东北),大败薛仁杲,平灭西秦,唐朝获得陇右之地[104]。

然而,李唐将五原、丰州之地割予东突厥,也加剧了东突厥对长安的军事威胁。东突厥南下长安,主要有三条道路,一是由丰州南至灵州,内达长安;二是由胜州南经麟银绥延至长安;三是由天德军直南取经略军及夏州,至延州,南达长安。天德、夏州入长安道一千八百里,居中,最捷[165]。换言之,自五原郡经朔方郡到长安这条“天德军驿道”是东突厥南下侵唐京师最直接而便捷的通道,是以,阿史那摸末的处居河南,促使东突厥可轻易跨过黄河,长驱南下长安,这也就是武德、贞观初年,为何每次东突厥多得以迅速率兵入侵关中的重要原因。

唐太宗贞观三年十二月,郁射设阿史那摸末自河南率众降唐,太宗授予视正三品的上大将军勋官。是时,太宗正积极筹划讨伐东突厥颉利可汗事宜,对于降附唐朝的东突厥方面小可汗给予高规格的待遇,如东突厥突利可汗什钵苾在贞观三年十二月戊辰(初二)降唐[166],同月戊子(二十二日),太宗大宴突利可汗及三品以上群臣于中华殿,赐杂彩各有差[167]。及至贞观四年(630)四月,唐朝平灭东突厥,太宗除将突厥部众安置于河南地区,设置羁縻府州,对于突厥首领则授予武职事官,诸如突利可汗授右卫大将军,封北平郡王[168];苏尼失授左骁卫大将军、宁州都督,封怀德元王[169];颉利可汗,授右卫大将军、虢州刺史[170]。吴兢,《贞观政要》曾有载:

自突厥颉利破后,诸部落首领来降者,皆拜将军、中郎将,布列朝廷,五品已上百余人,殆与朝士相半。[171]

《旧唐书·突厥传》记:

其酋首至者皆拜为将军、中郎将等官,布列朝廷,五品以上百余人,因而入居长安者数千家[172]。

《新唐书·突厥传上》亦有云:

擢酋豪为将军、郎将者五百人,奉朝请者且百员,入长安自籍者数千户[173]。

推测阿史那摸末由上大将军的勋官迁转为“右屯卫将军”应当也是在此时。太宗处置东突厥的措施,一则体现出华夷一家的思想与对突厥民族羁靡怀柔的政策;另一方面也是要这些离开自己部落的突厥首领入京宿卫,充当人质,以确保突厥各部的顺服[174]。

阿史那施随其父摸末于贞观三年底入唐,起家官为从七品下的郎将,其后迁转为正五品上的右屯卫翊府右郎将;其子阿史那哲,以从八品上的郎将仕褐,以功勋除授上柱国左骁卫翊府中郎将,充幽州北道经略军副使。摸末卒于长安宣阳里第,本篇墓主阿史那施卒于洛阳新安里官舍、施妻赵氏卒于长安华原里官舍,施子哲卒于洛阳,家族皆同葬于龙首原,由此可知,自阿史那摸末降入唐朝后,其子、孙长期在唐任官,两京均有府邸官舍,龙首原亦有家族墓地。

据《周书·突厥传》记载,突厥民族的丧葬习俗是“葬讫,于墓所立石建标。其石多少,依平生所杀人数。”[175]由墓志志文可知,自阿史那施起,开始仿汉人取字习俗。

凡此皆可得知入居中原的阿史那施一家,已融入汉人的社会,且接受汉人风俗,其汉化已深。

【阿史那施家族世系表】

注释:

[1]中国文物研究所、陕西省古籍整理办公室编:《新中国出土墓志》陕西卷第二册,文物出版社,2000年,页66。

[2]《唐故右屯卫将军阿史那公(摸末)墓志》,陕西省西安市出土,墓志盖与墓志长、宽均六十公分,现收藏于陕西省西安市小雁塔保管所。参看王仁波、吴钢主编的《隋唐五代墓志汇编》陕西卷第三册,天津古籍出版社,1991年,页29。本文有关《唐故右屯卫将军阿史那公(摸末)墓志》内容,系参看吴钢主编的《全唐文补遗》第三辑,三秦出版社,1996年,页345;周绍良、赵超主编的《唐代墓志汇编续集》,上海古籍出版社,2001年,页47。

[3]《大唐故□武将军行左骁卫翊府中郎将阿史那哲(自奴)墓志》,陕西省西安市近郊出土,墓志盖与墓志长、宽皆五十九公分,现收藏于西安碑林博物馆。参看中国文物研究所、陕西省古籍整理办办公室编《新中国出土墓志》陕西卷第二册,页66—67。本文有关《大唐故□武将军行左骁卫翊府中郎将阿史那哲(自奴)墓志》内容,系参看吴钢主编《全唐文补遗》第五辑,三秦出版社,1998年,页338;中国文物研究所、陕西省古籍整理办办公室编《新中国出土墓志》陕西卷第二册,页66-67。

[4]武伯纶:《古城集》,三秦出版社,1987年,页253—254。

[5]毛汉光撰、耿慧玲助理:《唐代墓志铭汇编附考》第十七册《阿史那施志》,台北中央研究院历史语言研究所,1987年,页489—490。

[6]吴钢主编:《全唐文补遗》第二辑,三秦出版社,1995年,页455。

[7]周绍良总主编:《全唐文新编》卷997《阙名》,《大唐故右屯卫翊府右郎将阿史那勿施墓志并序》,吉林文史出版社,2001年,页14999—15000。又,“周编”志文系采录“吴编”,故全文在进行录文勘校比对时,不计“周编”。

[8]中编记为“云中郡人也”。

[9]武撰、毛撰、吴编,均记为“曾祖□干”。

[10]毛撰、吴编、中编,记为“隋”。本篇墓志,毛撰、吴编、中编均将“随”记为“隋”。

[11]武撰、毛撰,记为“处逻可汗遣弟步利设帅师来□□军会”;吴编记为“处逻可汗遣弟步利设帅师来与□军会”。

[12]吴编记为“父侦末”。

[13]武撰、毛撰记为“可□公主”。

[14]毛撰记为“是朕亲舅”。

[15]武撰、毛撰记为“随日初婚□时”。

[16]武撰、毛撰、吴编记为“□节忠诚”。

[17]武撰记为“主”;毛撰记为“生”。

[18]武撰、毛撰记为“鸿鹄□飞”。

[19]中编记为“宝务含姿”。

[20]武撰、毛撰记为“攸闻女□”;中编记为“攸闲女则”。

[21]武撰、毛撰、中编记为“无□贤克”。

[22]武撰、毛撰记为“薨于京兆府□□里之官舍”。

[23]武撰、毛撰记为“□前鸾影”。

[24]武撰、毛撰记为“其丧□”。

[25]中编记为“芝兰□秀”。

[26]武撰、毛撰记为“寂寞广霄”。

[27]武撰、毛撰记为“何岁□年”。

[28]毛汉光撰、耿慧玲助理:《阿史那施志》,页490。

[29]《周书》卷50《突厥传》,中华书局,1997年,页907。

[30]《北史》卷99《突厥传》,中华书局,1997年,页3285。

[31]林恩显在氏著《突厥研究》(台北台湾商务印书馆,1988年)中归纳中外学者说法,认为突厥先世渊源计有:匈奴之别种说、平凉杂胡说、匈奴之后裔说、鲜卑之后裔说,丁零高车铁勒说等(页37—43)。刘义棠在氏著《中国边疆民族史(修订本)》(台北台湾中华书局,1982年)中综合了《周书》、《隋书》、《北史》、《新唐书》等汉文史料,归纳突厥先世为匈奴之别种、平凉杂胡等二种说法(页213—215);其后刘义棠在另一著作《突回研究》(台北经世书局,1990年)中又根据汉文史料以及近世学者对突厥先世之论述,修订了突厥起源有:西来说、匈奴种说、鲜卑种说、丁零种说以及种族起源不明说等五种说法(页515—520)。吴景山在氏著《突厥社会性质研究》(中央民族大学出版社,1994年)中亦根据近人研究归纳出突厥族源盖有:铁勒同族、泛指欧洲人种与蒙古利亚人种混合型、来自中原、乌孙后裔、出自沮渠北凉的平凉杂胡、蒙古人种等(页6—11)。林干在氏著《突厥史与回纥史》(内蒙古人民出版社,2007年)中则根据突厥碑铭“阙特勤碑”(The K〖o〗l Tegin inscription)、“苾伽可汗碑”(The Bilgā Qaghan inscription)之说法以为突厥民族之族源为铁勒(页3—4)。薛宗正在氏著《突厥史》(中国社会科学出版社,1992年)中整理汉文文献中有关突厥族始祖起源,归纳为五种说法:海右遗黎说、漠北索国说、海神胤说、平凉杂胡说、高昌北山说(页39—42)。日本山田信夫在氏著《北アジア游牧民族史研究》(东京东京大学出版社,1989年)中也提出突厥的始祖有匈奴别种、匈奴北方的索国以及平凉杂胡等说法(页87—89)。芮传明在氏著《古突厥先祖传说考》(《西域研究》1994年第2期)中根据唐人段成式所著《酉阳杂俎》记载突厥民族先祖传说的探讨分析,推测出突厥民族在建国前,与西方希腊、埃及、巴比伦、小亚细亚进行长期接触、交往(页51—58)。另外,西方学者也试图从西文史籍文献所留下的材料探索突厥名称与突厥民族的起源,可参看ibrahim,Kafeso〖g〗lu著、陈庆隆译注的《历史上的突厥名称》(《大陆杂志》39卷9期,页12—14)。

有关突厥民族形成过程,刘义棠在氏著《中国边疆民族史(修订本)》中整理各家说法,指出突厥一族可分为“原突厥”、“本来突厥”(突厥本部)和“广义突厥等”等。所谓狄、丁零、吉尔吉斯是最纯粹的突厥,可称为“原突厥”;隋唐之际,在鄂尔浑河(Orkhun,Orkhon)建立大突厥帝国之统治民族,当称为“本来突厥”(突厥本部);今日西伯利亚雅库特(Yakuts)、新疆维吾尔族、中亚哈萨克、吉尔吉斯、土克曼、月即别、塔什克、巴基斯坦之突厥,以及小亚细亚之土耳其共和国、高加索族、伊朗、希腊以及阿拉伯、蒙古族大量混血之产物,可称为“广义突厥”(页212—213)。Edwin G.Pulleyblank(蒲利本),The“High Carts”:A Turkish—Speaking People Before the Türks,Central Asia and Non-Chinese Peoples of Ancient China,Ashgate,Great Britain,2002.研究认为:就语言学的角度分析,高车是早期操突厥语的民族,而其族源又来自于坚昆(Chien-k’un)与丁灵(Ting—ling),故要溯及突厥民族的族源,必自高车开始(pp.21—26.)

[32]林恩显:《突厥研究》,页42—43;刘义棠:《中国边疆民族史(修订本)》上册,页215—223;薛宗正:《突厥史》,页71—85。此外,吴景山在氏著《突厥社会性质研究》一书中,总结近人研究以及比较分析突厥民族和史籍所记有关匈奴、乌孙、铁勒、柔然、塞种等民族风俗习惯得出:突厥无论是在人种还是在习俗等方面,都有着自己本身特色的一个民族,并不排除在其发展过程中在血缘或习俗方面,吸收其它民族因子(页13一14)。

[33]《隋书》卷30《地理志中》,中华书局,2000年,页853。

[34]唐·李吉甫:《元和郡县图志》卷14《河东道三·云州》,中华书局,1983年,页408—410。

[35]《隋书》卷84《突厥传》,页1872—1873。

[36]《隋书》卷5l《长孙晟传》,页1334。

[37]《隋书》卷30《地理志中》记载:“定襄郡开皇五年置云州总管府,……统县一,……大利大业初置,带郡。有长城。有阴山。有紫河。”页853。

[38]《隋书》卷29《地理志上》,页812—813。

[39]岑仲勉:《西突厥史料补阙及考证》,中华书局,1958年,页106—107。

[40]《隋书》卷2《高祖纪下》,页55。

[41]《隋书》卷12《礼仪志七》,页279。

[42]《旧唐书》卷194上《突厥传上》,中华书局,1995年,页5157。

[43]《全唐文》卷193《泸川都督王湛神道碑》,上海古籍出版社,1990年,页862。

[44]《隋书》卷84《突厥传》,页1872。又见于《北史》卷99《突厥传》,页3297;《太平寰宇记》卷194《北狄六·突厥传上》,中华书局,2007年,页3721。另,《册府元龟》卷967《外臣部·继袭二》记为“竟利珎豆启民可汗”,台北大化书局,1984年,页5012。

[45]《隋书》卷84《突厥传》,页1872。另,《北史》卷99《突厥传》,页3296;《册府元龟》卷967《外臣部·继袭二》,页5012;宋·郑樵《通志》,收入《四库全书荟要》(台北世界书局,1988年)第223册200卷《四夷传七·突厥》(页673),所记内容皆与《隋书·突厥传》相同。

[46]《隋书》卷51《长孙晟传》,页1333。另,《北史》卷22《长孙晟传》(页820),所记内容相同。此外,《通典》(中华书局,1988年)卷197《边防十三·突厥上》则载:“时突利可汗居北方,沙钵略之弟、处罗侯之子,名染干”(页5406);宋·乐史《太平寰宇记》卷194《北狄六·突厥传上》记:“时突利可汗居北方,沙钵略可汗处罗侯之子名染干。”(页3721)。

[47]吴钢主编:《全唐文补遗》第三辑,页345。

[48]卢向前《唐代胡化婚姻关系试论——兼论突厥世系》,收入氏著《敦煌吐鲁番文书论稿》(江西人民出版社,1992年),以为史籍记载突厥可汗世系呈现出混乱的记载,主要原因是突厥民族的婚姻形态以母系计又有群婚、对偶婚等,中国史家文人常以汉族固有的父系观点看待、处理突厥世系,因此会产生出不一致的记载(页37—44)。

[49]岑仲勉:《突厥集史》(中华书局,2004年)下册,页512。又可参看岑仲勉《隋唐史》(河北教育出版社,2000年),页20,注释1;《通鉴隋唐记比事质疑》(中华书局,2004年),页2—3。

[50]刘义棠:《突回研究》,页550;吴玉贵:《突厥汗国与隋唐关系史研究》,中国社会科学出版社,1998年,页112,注释63;刘健明:《隋代政治与对外政策》,台北文津出版社,1999年,页227,注释30;王小甫:《唐朝对突厥的战争》,华夏出版社,1996年,页11;堀敏一:《中国と古代东アジア世界—中华的世界と诸民族》,东京岩波书店,1993年,页191;薛宗正:《突厥可汗谱系疑点新考》,收入氏著《中亚内陆大唐帝国》,新疆人民出版社,2005年,页4,图1—1。

卢向前《唐代胡化婚姻关系试论—兼论突厥世系》,则认为染干究竟是摄图子,抑或是处罗侯子,因为此乃叔嫂继婚制的表现,光凭现有的记载是搞不清的(页39)。

[51]《隋书》卷51《长孙晟传》记载:“其(笔者案:指沙钵略可汗摄图)弟处罗侯,号突利设,……(长孙)晟先知摄图、玷厥、阿波、突利等叔侄兄弟各统强兵……”(页1330)。是以,长孙晟所称突利,系指突利设处罗侯,而非是被封为突利可汗的染干。

[52]据《唐会要》(上海古籍出版社,2006年)卷63《史馆上·修前代史》记载:唐高祖武德四年(621)起居舍人令狐德棻请修梁、陈、北齐、北周、隋五代史,武德五年(622)下诏撰修,以中书令封德彝、中书舍人颜师古修隋史,然数载不就。唐太宗贞观三年(629)复敕修撰,以侍中魏征、太子右庶子孔颖达、中书舍人许敬宗等人任隋史,至贞观十年(636)撰成进上(页1287—1288)。另外,唐吴兢撰,谢保成集校《贞观政要集校》(中华书局,2003年)卷7《论文史第二十八》也载:“尚书左仆射房玄龄、侍中魏征、散骑常侍姚思廉、太子右庶子李百药、孔颖达、中书侍郎岑文本、礼部侍郎令狐德棻、舍人许敬宗等,以贞观十年撰成周、齐,梁、陈、隋等《五代史》奏上”(页389)。

[53]参看北京中华书局《北史》点校本“出版说明”,页1—2。

[54]黄永年:《唐史史料学》,上海书店,2002年,页65—66。

[55]据清·赵翼著、王树民校证的《二十二史札记(订补本)》(中华书局,1984年)卷13《北史全用隋书》记载:“《北史》于《魏》、《齐》、《周》正史,间有改订之处,惟于隋则全用《隋书》,略为删节,并无改正,且多有回护之处”(页272)。由此可知《北史》对于染干的记载应是参照《隋书》。

[56]葛承雍《东突厥阿史那摸末墓志考述》,收入氏著《唐韵胡音与外来文明》(中华书局,2006年),指出阿史那摸末的祖父启民可汗(阿史那染干),一说为沙钵略可汗(摄图)之子,另一说为莫何可汗(处罗侯)之子,而墓志上又冒出一个阿波设,孰是孰非,难以断定。但从墓志追溯阿史那摸末世系来看,其曾祖父为阿波设,没有尊称为阿波可汗,推测阿波设可能与阿波可汗(大逻便)不是同一人,否则赞美和夸耀祖先丰功伟绩及血统纯正的墓志文不会不提其称衔(页142)。笔者同意葛氏说法,由于阿波设身份未详,而墓志铭所论又是唯一的孤证,似无法以此判定墓志铭说法的真实性与正确性。

[57]《隋书》卷84《突厥传》,页1874。

[58]《隋书》卷84《突厥传》,页1874;《北史》卷99《突厥传》,页3295。

[59]多数学者将突厥婚俗称为“收继婚”。杨茂盛、刘全、隋然《试论宗族部族汗国东突厥》(《北方文物》2000年第3期),则以为突厥民族的社会处于宗族部族时期,以“宗族接续婚”取代“收继婚”更为适当。所谓“宗族接续婚”,是指按丈夫的血缘亲等次第接续,与其财产、权利等的继承是一致的,而“宗族接续婚”的接续程序是:首先是儿子(非亲母之子);其次是弟弟;再次是侄,大体到从兄弟为止(页68)。

[60]《周书》卷50《突厥传》,页910;又可见《隋书》卷84《突厥传》,页1864。

[61]谢剑:《匈奴社会组织的初步研究—氏族、婚姻和家族的分析》,《中央研究院历史语言研究所集刊》四十一本第二分册,页696—699。

[62]《隋书》卷84《突厥传》,页1865、1869。

[63]有关染干的出身问题,笔者曾撰有专文分析,可参看拙文《东突厥启民可汗阿史那染干出身小考》,《中国边政》第166期,页67—76。

[64]《资治通鉴》卷175《陈纪九》,中华书局,1995年,页5433。

[65]《资治通鉴》卷177《隋纪一》,中华书局,1995年,页5503。

[66]如岑仲勉《隋唐史》,页2;胡阿祥《伟哉斯名——“中国”古今称谓研究》,湖北教育出版社,2000年,页113—120;徐俊《中国古代王朝和政权名号探源》华中师范大学,2000年,页171—173;高桥继男《国号隋字考》,《法制史研究》,44,1995年。

[67]叶炜《隋国号小考》,《北大史学》(北京大学出版社,2005年)第11期,页210—218。

[68]《隋书》卷51《长孙晟传》,页1333。

[69]《隋书》卷84《突厥传》,页1872。

[70]《新唐书》(中华书局,1995年)卷215上《突厥传上》载:“义成,杨谐女也,其弟善经亦依突厥”(页6029—6030);《隋书》卷51《长孙晟传》,页1334;同书卷47《柳謇之传》,页1275;同书卷65《李景传》,页1530;韩理洲辑校编年《全隋文补遗》(三秦出版社,2004年)卷4《刘则墓志》亦有载:“二十年,又敕送义城公主达于启民可汗”(页261)。

[71]《隋书》卷3《炀帝纪上》,页68。

[72]《隋书》卷3《炀帝纪上》,页68;《资治通鉴》卷180《隋纪四》,炀帝大业三年五月丁巳条、丙寅条、辛未条,页5629。

[73]《隋书》卷3《炀帝纪上》,页70。张文生《突厥启民可汗、隋炀帝与内蒙古》,《内蒙古师大学报(哲学社会科学版)》第29卷第5期,考证炀帝与启民可汗会见的地点在今内蒙古乌盟察右中旗的灰腾梁地区(页83)。

[74]《资治通鉴》卷180《隋纪四》炀帝大业三年七月条,页5632;《隋书》卷84《突厥传》记“启民及义成公主来朝行宫,前后献马三千匹”(页1874);宋·王钦若等《册府元龟》卷978《外臣部·和亲一》所记与《隋书·突厥传》相同(页5067)。

[75]唐?李吉甫《元和郡县图志》卷4《关内道四·胜州》记载:“隋榆林宫,……炀帝北巡,陈兵塞表,以威北狄,因幸此宫,突厥启人可汗献马及兵器、新帐,因赋诗云云”(页111)。

[76]《隋书》卷84《突厥传》,页1875。

[77]唐·许敬宗编、罗国威整理:《【日藏弘仁本】文馆词林校证》卷664《隋炀帝褒显匈奴诏一首》,中华书局,2001年,页245。

[78]《册府元龟》卷974《外臣部·褒异一》(页5043)、同书卷978《外臣部·和亲一》(页5067)。

[79]《隋书》卷84《突厥传》,页1876。

[80]《资治通鉴》卷181《隋纪五》,炀帝大业五年条,页5642—5643、5647。

[81]《册府元龟》卷967《外臣部·继袭二》,页5012;同书卷999《外臣部·入觐》亦记:“(大业)十年,突厥启民可汗率(卒),其子咄言(吉)立。来朝于东都”(页5165)。

[82]《册府元龟》卷994《外臣部·褒异一》,页5043。

[83]岑仲勉:《突厥集史》上册,页94—95。

[84]薛宗正:《突厥史》,页197。

[85]吴玉贵:《突厥汗国与隋唐关系史研究》,页174—176,注释14。

[86]刘健明:《隋代政治与对外政策》,页252—253,注释16。刘义棠《突回研究》,未对启民可汗卒年做分析,仅依据《通鉴》所记,认为启民可汗卒于大业五年(页21、561);傅乐成《突厥大事系年》,氏著《汉唐史论集》(台北联经出版事业公司,1977年)亦将启民可汗卒逝时间系于大业五年十一月(页242)。

[87][88]《隋书》卷65《薛世雄传》,页1533—1534。

[89]《旧唐书》卷194上《突厥传上》,页5154。

[90]《旧唐书》卷62《郑元*(左王右寿)传》记为:“突厥始毕可汗弟乙力设代其兄为叱罗可汗”(页2379)。乙力(Ⅱ? ad)及叱罗(Chu la)皆为汉文字音译。

[91]《旧唐书》卷194上《突厥传上》,页5154—5155。

[92]《新唐书》卷215《突厥传上》,页6029;《资治通鉴》卷188《唐纪四》,高祖武德三年十一月条,页5896。

[93]《太平御览》卷743《疾病部六·痹》,上海书店,1985年,页3430。

[94]《新唐书》卷215上《突厥传上》,页6028。

[95]《旧唐书》卷62《郑元*(左王右寿)传》,页2379。

[96]裘友任:《突厥汗国政治组织之社会基础研究》,台北国立政治大学边政研究所,未刊本硕士论文,1982年,页159。

[97]《隋书》卷28《百官志下》,页781。

[98]《隋书》卷28《百官志下》,页785。

[99]宋·岳珂《愧郯录》,收入《四部丛刊》(上海书店,1984年)“子部”第五十四册,卷7《散阶勋官寄禄功臣检校试衔》,页11。

[100]张国刚:《唐代官制》,三秦出版社,1987年,页164。

[101]阿史那奚纯被隋册拜为左光禄大夫并不是特例,《隋书》卷12《礼仪志七》记载,隋炀帝大业三年正月,东突厥启民可汗朝见,率“左光禄大夫褥但特勤阿史那职御、左光禄大夫特勤阿史那伊顺、右光禄大夫意利发史蜀胡悉等,并拜表,固请衣冠”(页279)。可见,在启民可汗时代,东突厥兼带有隋朝官衔。

[102]唐·温大雅:《大唐创业起居注》卷1,上海古籍出版社,1983年,页2。

[103]《大唐创业起居注》卷2,页18、37。

[104]有关李渊取代隋恭帝杨侑,自立为帝的时间,史籍有两种不同的说法:温大雅《大唐创业起居注》卷2记载:“(大业十三年十一月)壬戌,乃率百僚,备羽仪法物,具法驾,迎代王即位于大兴殿,时代王十余岁矣”(页38);《资治通鉴》卷184《隋纪八》恭帝义宁元年十一月壬戌条(页5765),从温大雅所记。然《旧唐书》卷1《高祖纪》则记:“(大业十三年十一月)癸亥,率百僚,备法驾,立代王侑为天子”(页4);《新唐书》卷1《高祖纪》采《旧唐书》的纪时(页5)。依史料之原始性以及司马光对史料考订,“壬戌”的可信度较高。

[105]以上时间,参看温大雅《大唐创业起居注》以及《旧唐书》卷1《高祖纪》,页2—6;《新唐书》卷1《高祖纪》,页2—6;《资治通鉴》卷184《隋纪八》恭帝义宁元年十一月丙辰条(页5761)、壬戌条(页5765);同书卷185《唐纪一》高祖武德元年五月甲子条(页5791)。

[106]唐·李吉甫《元和郡县图志》卷13《河东道二·太原府·晋阳县》,页365。

[107]《隋书》卷3《炀帝纪上》,页70。

[108]《新唐书》卷39《地理志三》,页1003。

[109]《旧唐书》卷194上《突厥传上》,页5154。

[110]《新唐书》卷215上《突厥传上》,页6029。

[111]《资治通鉴》卷188《唐纪四》高祖武德三年六月条,页5884。

[112]唐高祖立秦王李世民为太子的时间,史籍载记不一:《旧唐书》卷2《太宗纪上》记载:“(武德九年六月)甲子,立为皇太子”(页29);《新唐书》卷1《高祖纪》记为:“(武德九年六月)癸亥,立秦王世民为皇太子”(页19);《资治通鉴》卷191《唐纪七》高祖武德九年六月癸亥条,所记与《新唐书?高祖记》相同(页6012)。笔者采纳《新唐书》与《资治通鉴》的说法。武德九年六月丁巳朔,癸亥,初七。

[113]《旧唐书》卷55《刘武周传》,页2253—2254;又可参看《新唐书》卷86《刘武周传》,页3712—3713。

[114]《资治通鉴》卷188《唐纪四》高祖武德三年六月条,页5884—5885。

[115]《新唐书》卷215上《突厥传上》,页6029。

[116]《旧唐书》卷61《窦静传》,页2369。

[117]《旧唐书》卷194上《突厥传上》,页5154;《新唐书》卷215上《突厥传上》所记略同,页6029。

[118]《新唐书》卷110《阿史那社尔传》记载:“阿史那社尔,突厥处罗可汗之次子”(页4114)。由此可知,阿史那摸末应当是处逻可汗嫡长子。

[119]《旧唐书》卷194上《突厥传上》,页5154;《新唐书》卷215上《突厥传上》所记略同(页6029)。

[120]葛承雍:《东突厥阿史那摸末墓志考述》,页143。

[121]《新唐书》卷215上《突厥传上》,页6029。

[122]《册府元龟》卷990《外臣部·备御三》,页5128。

[123]隋文帝开皇五年(585)置丰州,仁寿元年(601)设丰州总管府;炀帝大业元年(605)废总管府,改丰州为五原郡。参看《隋书》卷29《地理志上》,页813;《元和郡县图志》卷4《关内道四·丰州》,页111—112。

[124]《旧唐书》卷55《薛举传》,页2246—2247;《新唐书》卷86《薛举传》所记略同,页3706-3707;《册府元龟》卷125《帝王部·料敌》,页661。

[125]两《唐书·薛举传》记宇文歆官职为“都水监”。宇文歆任光禄卿的可能性大于都水监,盖因光禄卿亦负有外交工作。《唐六典》(中华书局,1992年)卷15《光禄寺》记载:“掌邦国酒醴膳羞之事,……凡国有大祭祀,则省牲、镬,视濯、溉。……朝会、燕飨,则节其等差,量其丰约以供焉”(页443),光禄寺在外交工作方面是负责祭祀宴享的膳食供应。都水监按《旧唐书》卷44《职官三》所记,是掌管川泽津梁之政令(页1897),与涉外事务无关。郁贤皓、胡可先《唐九卿考》(中国社会科学出版社,2003年),亦认为宇文歆在武德初年担任光禄卿(页155)。

[126]《旧唐书》卷38《地理志一》,页1417。

[127]《新唐书》卷37《地理志一》,页973。

[128]《旧唐书》卷60《江夏王道宗传》记载:“(武德)五年,授灵州总管。……初,突厥连于梁师都,其郁射设入居五原旧地,道宗逐出之,振耀威武,开拓疆界,斥地千余里,边人悦服”(页2354)。又可参看《新唐书》卷78《江夏郡王道宗传》,页3515。

[129]《旧唐书》卷64《巢王元吉传》记载:“(武德九年)会突厥郁射设屯军河南,入围乌城。建成乃荐元吉代太宗督军北讨”(页2421—2422》。可见,直到高祖武德末,郁射设屯军控有河南之地。

[130]《旧唐书》卷69《刘兰传》,页2524。

[131]《新唐书》卷94《刘兰传》,页3836。又可参看《资治通鉴》卷192《唐纪八》太宗贞观二年四月条,页6050。

[132]《资治通鉴》卷193《唐纪九》太宗贞观三年十二月庚寅条,页6066。

[133]《通典》卷197《边防十三·突厥上》,页5411;《旧唐书》卷194上《突厥传上》,页5159。

[134]《摸末墓志》为阿史那摸末本人的墓志铭,所记载的内容自当比《勿施墓志》、《自奴墓志》更加正确。若我们比较《勿施墓志》与《自奴墓志》可发现,《自奴墓志》叙述染干启民可汗到摸末郁射设皆与《勿施墓志》相同,推测《自奴墓志》这部分内容极可能来源于《勿施墓志》。此外,从刻写的时间来看,《摸末墓志》刻于唐太宗贞观二十三年(649);《勿施墓志》则刻写于唐玄宗开元十一年(723)。以刻写时间早晚推定,《摸末墓志》亦比《勿施墓志》早七十五年。

[135]《旧唐书》卷42《职官志一》,页1807—1808。

[136]张国刚:《唐代官制》,页168。

[137]《旧唐书》卷42《职官志一》,页1792。

[138]《通典》卷28《职官十》,页782、786—787。

[139][144]《旧唐书》卷44《职官志三》,页1900。

[140]《旧唐书》卷43《职官志二》记载:“王之女,封县主,视正二品”(页1821)。可见李氏很可能李渊家族宗亲之女。

[141]李氏妻阿史那摸末推测最可能的时间是李渊太原起兵至恭帝禅位期间,原因是李渊起兵前,曾向东突厥始毕可汗称臣结好,隋唐鼎革之际,李渊在对外关系上,最需要拉拢与东突厥之间的关系,李渊以其近亲李氏妻摸末并在李渊家内成婚(很可能是李渊主婚),李世民亦在场观礼,这些都是向东突厥示好的表现之一。

[142]《旧唐书》卷42《职官志一》,页1805。

[143]《新唐书》卷45《选举志下》,页1172。

[145]《旧唐书》卷44《职官志三》,页1899。

[146][147]《元和郡县图志》卷5《河南道一·河南府》,页130。

[148]《元和郡县图志》卷5《河南道一·河南府》,页142。

[149]清·徐松撰、李健超增订:《增订唐两京城坊考(修订版)》卷3《西京》,三秦出版社。2006年,页70、91。

[150]史念海:《龙首原和隋唐长安城》,《中国历史地理论丛》1999年第4期,页1—3。

[151]同注[142]、[143]。

[152]《唐会要》卷31《舆服上·章服品第》,页663。

[153]《新唐书》卷24《舆服志》,页526。

[154]《唐会要》卷31《舆服上·鱼袋》,页676—677。

[155]《全唐文》卷29《禁滥借鱼袋诏》,页140。

[156]岑仲勉:《唐史余渖》卷4《杂述·赏鱼袋》,中华书局,2004年,页266。

[157]《旧唐书》卷42《职官志一》,页1791、1793;同书卷44《职官志三》,页1898—1899。

[158]《旧唐书》卷1《高祖纪》,页7;《新唐书》卷1《高祖纪》,页7;《资治通鉴》卷185《唐纪一》高祖武德元年六月癸未条,页5795。另外,《旧唐书》卷194上《突厥传上》又有载:“高祖入长安,薛举犹据陇右,遣其将宗罗睺攻陷平凉郡,北与颉利(莫贺咄设)连结”(页5155)。可见,薛举在出兵泾州的同时,亦遣宗罗睺击平凉郡,与莫贺咄设会兵。

[159]《旧唐书》卷55《薛举传》,页2246—2247;《新唐书》卷86《薛举传》所记略同,页3706—3707;《册府元龟》卷125《帝王部·料敌》,页661。

[160]关于薛举死于何时,史籍有不同的记载:《旧唐书》卷1《高祖纪》记:“(武德元年)月壬午(十日),薛举死,其子仁杲复僭称帝”(页7);《新唐书》卷1《高祖纪》记:“(武德元年)八月辛巳(初九),薛举卒”(页7);《资治通鉴》所记与《新唐书》同,页5806。

[161]《旧唐书》卷1《高祖纪》,页7,同书卷61《窦抗传》(页2369)、《窦诞传》(页2370)、《窦琎传》(页2371);《新唐书》卷1《高祖纪》,页7,同书卷95《窦抗传》(页3848)、《窦诞传》(页3849)、《窦琎传》(页3849)。日本石见清裕《唐の建国と匈奴の费也头》(《史学杂志》第九十一编第十号),研究指出李渊妻太穆皇后窦氏为匈奴系费也头后裔,北魏六镇之乱后,费也头遂分布于鄂尔多斯高原及河西走廊,并具有极大的势力,李渊派遣窦氏家族与秦王李世民讨击薛举集团,很大的原因是看重窦氏一族在河西走廊势力(页83—91)。

[162]《旧唐书》卷55《李轨传》载:“时高祖方图薛举,遣使潜往凉州与之(笔者案:指李轨)相结,下玺书谓之从弟。轨大悦,遣其弟懋入朝,献方物。高祖授懋大将军,遣还凉州,又令鸿胪少卿张侯德持节册拜为凉州总管,封凉王,给羽葆鼓吹一部”(页2250);《新唐书》卷86《李轨传》所记略同,页3709。李渊以李轨为从弟,并封凉王、给羽葆鼓吹一部,目的是在拉拢李轨,避免李轨与薛举联合入侵长安,造成唐廷腹背受敌。

[163]《旧唐书》卷60《襄武王琛传》,页2347;《资治通鉴》卷186《唐纪二》高祖武德元年九月壬戌条,页5814。

[164]《旧唐书》卷1《高祖纪》载:“(武德元年)十一月,秦王大破薛仁杲于浅水原,降之陇右平”(页8);同书卷55《薛仁杲传》载:“高祖命太宗率诸军以击仁杲,师次高墌,而坚壁不动。……太宗知其可击,遣将军庞玉击贼将宗罗睺于浅水原。……仁杲穷蹙,率伪百官开门降,太宗纳之。王师振旅,以仁杲归于京师,及其首帅数十人皆斩之。举父子相继伪位至灭,凡五年,陇西平”(页2248);《新唐书》卷1《高祖纪》(页8)、同书卷86《薛举传》(页3707)所记略同。史念海《河山集》(陕西师范大学出版社,1991年)第四集《关中的历史军事地理》,研究指出由于浅水原地势高昂,原上却又相当平坦,对于控制通道、屯兵据守,都具有良好条件,因此李世民会以浅水原做为歼灭薛仁杲力量地点(页202、209—210)。

[165]严耕望:《唐代交通图考》(台北中央研究院历史语言研究所,1985年)第一卷《京都关内区》篇柒《长安北通丰州天德军驿道》,页229。

[166]《旧唐书》卷2《太宗纪上》,页37;《资治通鉴》;卷193《唐纪九》太宗贞观三年十二月戊辰条,页6067;《册府元龟》卷977《外臣部·降附》,页5060。

[167]《册府元龟》卷109《帝王部·宴享一》记为:贞观三年十一月“戊子”(页573)。据陈垣《二十史朔闰表》(台北新文丰出版社,1993年)记载,贞观三年十一月戊戌朔,月内无戊子。又,《旧唐书·太宗纪上》、《资治通鉴》、《册府元龟·外臣部·降附》均载突利可汗南奔唐廷是在贞观三年十二月戊辰(初二),因此李世民大宴突利及群臣时间不可能是在贞观三年十一月,是以笔者认为《册府元龟》所记十一月戊子当为十二月戊子(廿二日)。

[168]《全唐文》卷4《册封突利可汗制》,页15;《贤治通鉴》卷193《唐纪九》太宗贞观四年三月丙子条,页6073。

[169]关于苏尼失的授封,史籍与墓志有不同的记载:毛汉光撰、耿慧玲助理《唐代墓志铭汇编附考》(台北中央研究院历史语言研究所,1987年)第九册《阿史那忠志》记载:“父苏(尼失),左骁卫大将军、宁州都督,怀德元王……”(页13);《旧唐书》卷109《阿史那社尔传》记载:“贞观初,阿史那苏尼失者……拜北宁州都督,右卫大将军,封怀德郡王。”(页3290);《新唐书》卷215上《突厥传上》亦记:“(苏)尼失者,……授北宁州都督,右卫大将军,封怀德王云。”(页6036—6037)。

[170]《旧唐书》卷194上《突厥传上》,页5159。

[171]《贞观政要集校》卷9《议安边第三十六》,页503。

[172]《旧唐书》卷194上《突厥传上》,页5163。

[173]《新唐书》卷215上《突厥传上》,页6038。

[174]吴玉贵:《突厥汗国与隋唐关系史研究》,页240—241。

[175]《周书》卷50《突厥传》,页910。

[176]《隋书》卷84《西突厥传》记载:“莫贺咄设为启民可汗少子”(页1877)。

[177]《新唐书》卷215上《突厥传上》记载:“延陀设为颉利可汗次弟”(页6038)。

(朱振宏,台湾佛光大学历史系 助理教授)

乾陵文化研究(四)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2005.05

乾陵文化研究(四)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2005.05