温湿度对秦俑影响情况的实验研究

张志军

秦俑保护中一个十分重要的课题,是设法确定秦俑所处环境中的温湿度的安全范围,并寻找适当的途径,有效地控制温湿度于这个安全范围之内,作为解决这一重大课题的第一步,从1987年2月起,我们对秦俑坑内的温湿度进行测量,并就一些相关问题进行了实验研究。依据初步研究结果提出我们对秦俑的保护措施,现陈述于后,期专家不吝指教。

一 实验结果及讨论

(一)关于俑坑内的温湿度

1、测量仪器及方式

测量仪器:毛发湿度计,双金属温度计,干湿表。

测量方法:将上面三仪器同放于俑坑内北边第一过洞,用干湿表校准毛发湿度计、双金属温度计,然后进行测量。每周换一次记录纸,并经常校正测量仪器,以保证测量的准确性。

2、测量结果及阐述

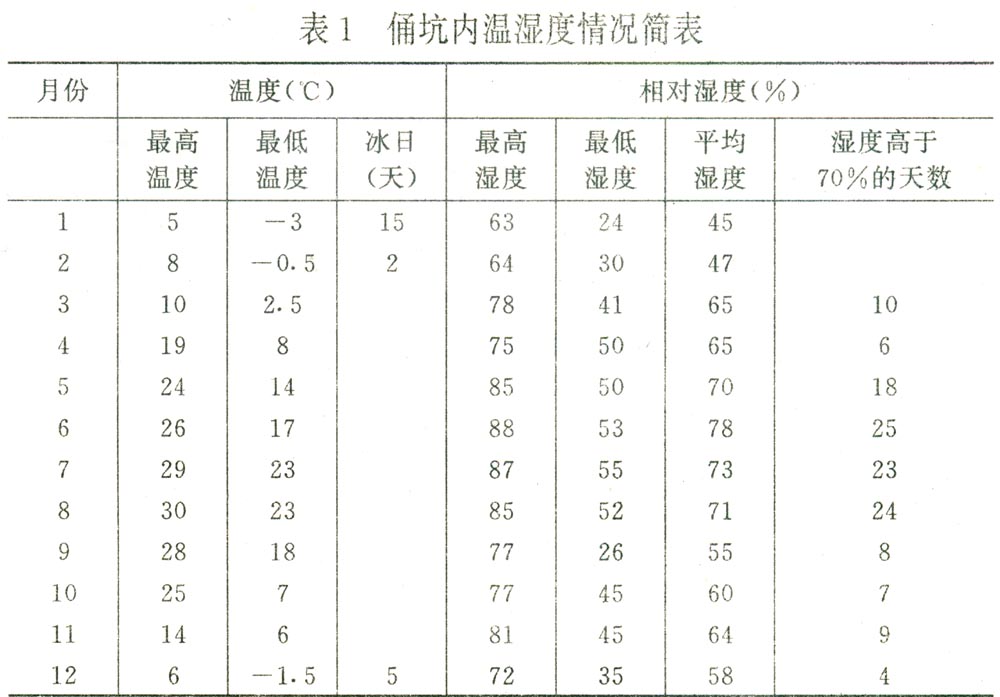

依据记录曲线图,我们整理出以下简表(表1所示)。

监测结果表明,俑坑内的温湿度变化比较大,一年内温度最高30℃,最低-3℃;相对湿度最高88%,最低24%;年最高温差33℃,最高湿差64%;日最高温差6℃,最高湿差26%。这种变化,显然超出了文物保护的一般要求,直接影响到这些人类文化瑰宝的寿命。

影响坑内温湿度变化的因素很多,结合监测情况分析,其主要原因有以下三点:1、外界气候的影响。由于大厅通风流畅,隔热材料较少,并且日光能通过壁窗及天窗照进厅内。所以,俑坑内的温湿度随室外气候的波动,发生着同步变化。湿度方面,降水对它的影响十分明显。温度方面,也是随着自然温度变化而变化的,春夏秋冬自不必言,一天之内变化也很明显,早8点最低,下午6点最高。2、观众流量对温湿度的影响也很显著。过去对这一问题往往估计不足,但长期监测所得的温湿度变化的数据与观众流量成正比的事实无可争辩的说明,这种影响是很大的,在干燥的冬季,这种影响尤为突出。3、由于俑坑与底面无任何隔潮材料,因而地下水能通过蒸发作用进入大气,导致空气中相对湿度变大,成为俑坑潮湿的一个主要因素。

(二)关于俑坑内是否存在盐潮湿

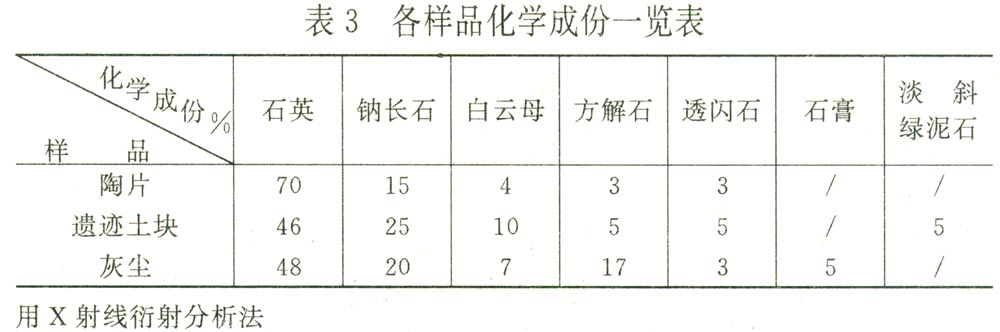

就潮湿来讲,有两种:一是一般性的潮湿,另一种是盐潮湿。相比之下,后者对陶器造成的危害比前者要严重得多。显然,俑坑是否存在盐潮湿,是实施文物环境保护决策的重要依据。为了弄清这个问题,我们对秦俑陶片、遗址土块、俑身灰尘进行了化验分析(表3)。

由化验结果得知,秦俑及与其相接触的土主要含有石英和其它一些不溶的矿物,不含可溶的氯化物、硫酸盐、硝酸盐及碳酸盐(即使含有,也在检出限量以下)。因而,对秦俑来说,一般不存在易溶盐的反复溶解——结晶过程所造成的应力破坏。

(三)讨论

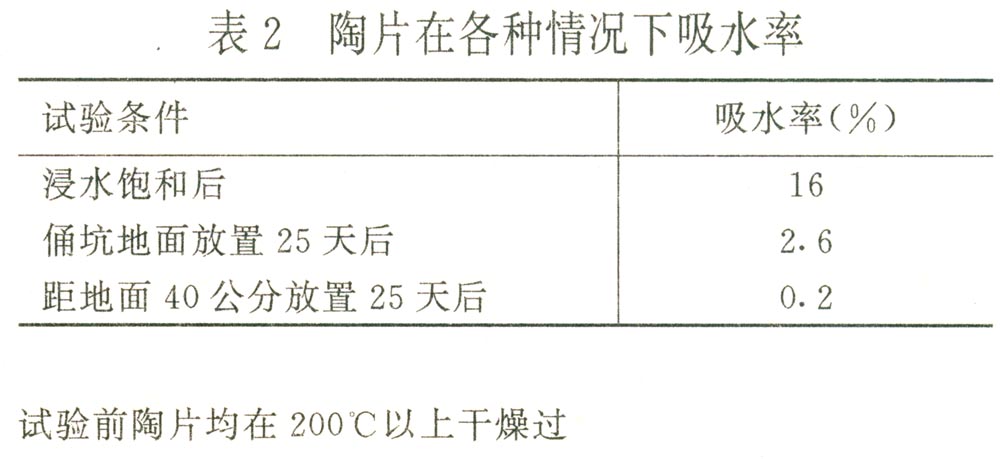

综上所述表明,秦俑无盐潮湿存在,只是一般的潮湿而已。就一般潮湿来讲,在不同的环境条件下,它所对陶质造成的危害程度差别很大。众所周知,秦俑在潮湿的地下深埋已两千多年,而今发掘出来的秦俑还坚硬结实,看不出潮湿对它所造成的危害。相比之下,我们却常见一些砖瓦建材在几年之内,便破裂或变得比较疏脆。究其原因,主要是因为秦俑是处在地下一个较为恒定的条件之中,气候环境对其影响微乎其微;而建筑用砖瓦是处在多变的大气环境里,大气中的一切危害因素都直接或间接地加速潮湿对陶质品的破坏。如结冰的影响;水由液态变为固态时,体积膨胀8%,在陶质品吸收的水份几乎接近饱和状态时,结冰对它的影响是很显著的。就发掘出的秦俑来说,尽管发掘后比发掘前环境湿度变小了,但由于秦俑脚踏板底部未加防潮层,地下水通过毛细作用进入秦俑体内,使秦俑体内的含水量仍然较大。为了证明这点,我们用陶片作了吸水情况试验(表2)。由表2数据可见,在不到一个月的时间内,陶片就通过毛细作用吸收了相当可观的水份,远远大于通过空气吸收的水份。这样长期下去,陶俑就会不断的吸收地下水份,甚至达到与其接触的土壤的含水量相平衡的程度。再依据监测结果:秦俑坑年温差33℃,湿差64%,冰日23天。在这种温湿差变化很大、俑体含水量高的情况下,秦俑陶质的微观结构必定受到一定程度的损坏。尽管目前这种损坏还未明显表露出来,但随着时间推移,这种环境就会造成严重后果,那时我们将后悔莫及。何况秦俑都是用环氧——聚酰胺胶粘接修复而成,这种胶的最大弱点是耐水性较差,在湿度变化很大的环境中,粘接胶将会慢慢被水解老化或因湿胀干缩而产生内应力,导致接茬脱落,直接危及秦俑的安全。另外,秦俑坑内不仅有陶俑,还有数以万计的青铜兵器和彩绘、炭迹等。就青铜器来说,它要求的相对湿度为45—50%①,湿度一旦超出这个范围,青铜器就会生锈或发生其它病变。而彩绘对湿度的要求就更加严格。实验结果表明,我们如再不设法改变秦俑坑保护环境,必将愧对子孙后代。

二 秦俑坑防潮保护设想

现已公认的博物馆空气温度和相对湿度的标准数据为:温度15—25℃,相对湿度45—65%②。根据秦俑的具体情况,我们认为秦俑坑内的温湿度的最起码的相对安全范围应定为:温度5—25℃,相对湿度40—70%。

从前面分析看,影响秦俑坑文物安全的主要因素是湿度问题,而俑坑潮湿的主要来源有三:一是降水量;二是观众呼出的蒸汽;三是地下水的蒸发和毛细升入。其治理措施,也应主要针对这三条实施。

1、降水和观众流量;主要措施有以下几点:

(1)在不影响秦俑原貌的基础上,于俑体上涂刷防潮剂。

(2)根据监测结果,每年5—8月份俑坑相对湿度均在70%以上,其它月份遇雨天和观众流量大时,相对湿度也较大。因俑坑内湿度是受室外湿度影响的,所以,不能用自然通风的办法来解决,而应在厅内设置吸湿机,来降低厅内的湿度。

(3)在厅外气温高于厅内,而厅外湿度低于厅内时,可采取开窗通风的办法,来降低厅内的湿度。

2、地下水

根据潮湿方程式 湿气+可透材料=潮湿

湿气+不可透材料=无损坏③

可采用在秦俑脚踏板下加塑料板或油毛毡片等隔潮材料,以避免地下水的毛细升入。

对于温度的控制可采取以下办法:

(1)在厅内安装温度调节器,以避免温度过高或寒冷时出现结冰,导致秦俑的缓慢风化。

(2)给大厅的壁窗和天窗加透明隔热材料或采取加双层玻璃的办法进行隔热,这样不但可控制展厅内的温度,还可以减少阳光中紫外线对文物的损坏。

另外,修复秦佣所用的粘接剂是环氧——聚酰胺,属于高分子材料。高分子材料容易老化变质,特别在潮湿情况下。因此,为安全起见,我们建议以后修复秦俑时,加强钢筋夹的固定连接作用,以防由于胶失效而俑体塌落,危及它俑安全的可怕局面。也可在试验的基础上,采用耐老化的无机胶进行修复。

①②周宝中《博物馆的气候》,《博物馆学论集》中国博物馆学会编,文物出版社1983年。

③L.S.covertry salt Damp—Iss origin,Location and Nature,"In corpora tng thd proceedings of the National Conference on Salt Damp",Sblt Damp Research Commitee,Adelaide,1978.

(本文原发表于《文博》1988年第6期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8