秦俑抗震、防震课题研究总结报告

秦俑抗震、防震课题研究组

本项目是受文物事业管理局委托承担的,被列入陕西省“七·五”期间重大科技攻关项目(文物开发和文物保护研究)的子课题。

编号是87K39—8。专项合同签订于87年9月。课题组负责人刘生培副教授,主要成员为高建民讲师。学生刘明珠作了有限元计算。协作单位和人员为武汉水利电力学院孟吉复教授及机械电子工业部204所钱福彬等。由于种种原因秦俑复制品模型延期交货,正式开展研究工作的时间为89年3月—91年,总共二年。

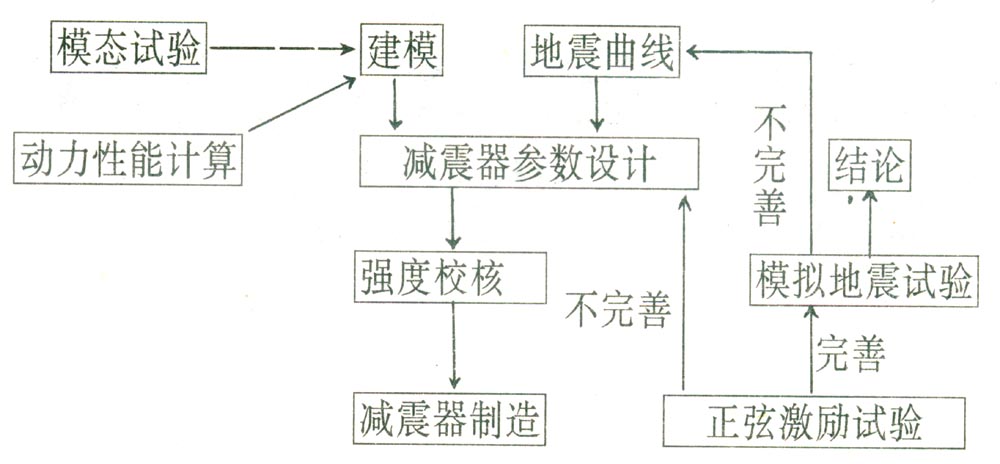

研究工作分四个阶段进行。第一阶段为秦俑和秦俑坑场地的调研。第二阶段为减震器设计、制作准备阶段。第三阶段为理论计算阶段,第四阶段为振动台验证阶段。

此项研究工作大致情况是这样的,第一阶段对大量的秦俑从实物到资料进行调查。文物系统将秦俑按其外貌、武士的性质等进行分类的,我们则根据秦俑的强度分类的,其中细腿类型最易折断,这个结论和现场工作人员提供的线索是一致的。另外容易发生的破坏形式是翻倒,这是重心偏离底板造成的。根据这些调查结果,我们制作了一个铠甲型细腿秦俑,这种俑约占俑总数的一半。为了比较各种细腿俑的情况,对俑腿腿围和足踏板作了众多的测量,在试验中将小腿逐级仔细削细底板逐渐缩小,以模拟真俑的各种情况。

另外对秦俑坑地面情形作了调查,为地面加速度输入和减震器的实际安装提供了依据。

第二阶段为设计和制造减震器作准备。这方面主要有秦俑模态试验,SAP5的秦俑动力参数计算,人工合成地震波的取得等,为减震器的理论计算提供必要的参数和写出了相应的报告。在这同时搜集国内外各种减震器的型式和种类,在国内选用各种减震器合用的优良材料,最后设计了五种减震器,其中有些是国外的方案,而最后试验表明,第四种方案,是我们独特设计的方案,性能最优,以后在试验中均用此减震器,这种方案有创新。

第三阶段为理论计算和自制设备试验阶段。为了在正式上试验台时,取得完全的成功,对有减震器的秦俑作了强度校核。同时根据省地震局提供的报告,对一些地面运动中的频率作了正弦激震,在取得试验结果的基础上,修改设计,再作分析和试验,直至较为满意。这个阶段对减震器性能和其变化规律取得了大量数据,为秦俑抗震和今后其它方面的抗震工作积累了宝贵经验。“带减震器的秦俑的强度校核”是这方面的理论总结。

第四阶段为振动台模拟试验阶段。试验分为两段,第一段是90年10月7日至10月16日,第二段为91年1月10日至1月20日。第一阶段通过了一般性细腿的抗震考验,第二阶段是对秦俑中最细腿的一种情形作抗震试验,为此对减震器参数再作修改,对模型的保护措施也重新考虑,为如果要作真俑抗震的保护作一个演习。试验结果表明,装减震器的秦俑完全经得住临潼波0.23g水平峰值加速度的考验,保护措施安全得当,取得了完全的成功。写出了“秦俑复制品地震模拟试验和减震器效果试验报告”。

一 本研究工作的主要成果

1、对秦俑现况和秦俑坑就抗震观点作了调查,明确了秦俑抗震用减震器的结构可以一样,但对不同式样的秦俑,减震器参数和位置布置应当随之有所变化。对秦俑总体如何采取抗震措施有了较明确的一套方法。

2、对秦俑的模态试验摸索出了一些经验。

3、提供了效率很好的减震器,使秦俑在八级地震烈度中免受破坏有了保障。

4、建立了动力实验——参数识别——数学模型建立——理论分析计算——振动台检验一套完整的秦俑抗震分析方法。在其中不乏创新之处。

二 减震器的主要特点

采用减震器的方法显然是成功的。因为我们的方案是减震器固结在置于秦砖上的地面文架上,减震器的上表面是一块5毫米的钢板(也可是不锈钢板)或20毫米后的复合橡胶板,钢板可以用横跨足踏板的搭扣和秦俑相连,也可用粘接于足踏板底部的办法相连。搭扣的办法可丝毫不损坏秦俑原物可随时拆装;粘接的办法则不损观瞻。这就满足了文物保护的要求。

在我们的五种减震器方案中有国内外广泛应用的隔层橡皮型(美国Foothill律师和法律协会四层大厦所应用);新西兰建筑中广泛采用的铅芯柱——橡皮型(LRB);国外还有纯摩擦型(P—F),这显然不适于我们的情况,为此我们将摩擦和新型粘弹性材料综合起来,组成了一种新型的减震器。另外还有在秦俑重心处作支点摇摆型的减震器,性能也不错。

从我们实际生产出的减震器来看,有价廉(每套成本费约二百元,不锈钢板型的价格略贵些)、小巧(除钢板外,全套重量约半公斤)、性能稳定可靠、拆卸方便(搭扣型安装仅五分钟)等优点,为秦俑抗震的实用阶段创造了条件。

缺点是将俑体提高了4.5—6.0公分(钢板型为4.5公分),这个缺点可通过设计加以改进。

三 理论分析的特点

将秦俑和减震器作为一个叠加结构,在足踏板处按照力和位移相等条件作对接。

由于省地震局提供的地震动时程是0.01秒等间隔的一种许多折线组成的曲线,在0.01秒内均成直线变化,所以将地面加速度的激励的响应部分通过杜哈梅积分将其求出。这样简化了计算。

俑体受激励后,将发生位移和变形,致使前后减震器的正压力不同,随之迟滞曲线不同,根据优化迭代的办法,利用对接条件,解决了这一减震器非线性地瞬态响应问题。

在秦俑建模和简化模型方面作了有效的尝试。根据实验结果进行了结构参数的识别,使秦俑的数学模型和实验结果逼近,最后得到了与实验结果相当符合的模型。这部份工作在“抗震设计中秦俑的建模问题”报告中有详述。经完善可望成为秦俑建模的简便方法。

四 对秦俑抗震具体实施的一些考虑

已挖掘出的秦俑有一千多个,它们形态各异,没有一个是雷同的。然而经过我们调查和测量发现,可将它们分成几个典型的组,这些组从重量,体高,腿腰粗细等均属大同小异,故而可以不一定逐个作模态试验,而用灵敏度分析的办法将其建模,(这方面将有二篇文章作介绍,为国际会议所接受)。然后通过本研究建立的理论分析的办法,选用适当的减振器,以达到坑震的目的。这样只要对几个典型的俑作一些模态试验就够了,最多再增加几个检验性的试验,这样作无疑是经济和实用的。

从振动台试验情况来看,地震时秦俑可能发生的破坏形式有腿部断裂,整体翻倒,头、手被甩出,足踏板和地面秦砖发生滑移而相互撞击等,由于秦俑排列十分密集,最近的相互距离仅25公分,一般间距也只有七十公分左右,在地震时,震坏一个,将砸坏一片。然而用了减震器后,这方面的问题全可得到解决。当然,在具体实施方面,还有些问题需要研究。

五 写出的报告计八篇

第一报告“秦俑现况调查”对已出土的1087个秦陶俑中的几十个典型俑作了俑的各种尺寸、重量等现场测量,对于俑的复原情况、粘接性能、破损情况作了比较深入的调查;特别是秦俑可能出现的破坏形式,向研究人员、工人和保管人员等均作了仔细的访问,这对选用什么样的一个秦俑模型作抗震研究用和秦俑危险截面的确定、测点布置等起到了重要的作用。

另外对秦俑坑地面和场地土也作了调查,对使用什么抗震方案和地震动时程的确定,提供了一些依据。

第二报告为“秦俑模态试验”这部份是204所做的工作。由于秦俑模型材料强度低,容易损坏,采用冲击激励法获得传递函数。识别了秦俑前后方向、侧向弯曲和扭转模态参数和振型。报告介绍了秦俑模型模态试验技术,所用设备均是世界一流的,试验方法合理,工作仔细,所得试验数据精确可靠。

第三报告为“秦俑动力参数计算”本报告主要采用SAP5和程序计算秦俑模型动力特性。由于秦俑属于形状复杂而不规则,本报告在确立计算模型方面,有独到之处。在计算中运用五类单元即将这样一个复杂的形体、科学而合理地表示了出来,而且取得了成功。这对复杂形状的工程结构如何划分单元有借鉴作用。这个报告由高建民和学生刘明珠完成。

第四报告为“临潼兵马俑地震地面运动分析”报告。世界上地震记录已有不少。如Elcentro(1940),Taft和我国的唐山地震等。由于秦俑的贵重,根据世界上重大结构的抗震研究的经验,均作计算机产生的当地的动时程,以供分析和试验需用。省地震局根据临潼及邻区的地震地质,地球物理场和地震活动资料,并依据地震危险性分析得到的48个谱值,作为人工合成的目标谱,最后拟合得出基岩拟合谱。将此动时程作为土层基底输入波,经过计算确立了地基水平加速峰值(0.23g)垂直加速度峰值(0.153g)。这个数值是50年内超越概率10%时可能出现的地震地面运动参数。据我们在计算和试验中使用此曲线表明,这是一种较强的地面运动加速度时程,它比我们所用的其它的动时程如Elcentro为强,所以在以后试验中均用省地震局合成的动时程。

第五报告为“带减震器的秦俑的强度校核”。世界上结构物的抗震,大致采用二大办法:一是对结构本身进行加固,二是采用隔震装置的办法。对秦俑这样的国宝,加固的办法显然是不可取的。设计制造一个合理的减震器是较好的、可行的办法。在减震器设计和制作方面,主要从二方面下功夫:1.装上隔震器后的秦俑务须避开地面运动的卓越周期。2.引入足够的阻尼使系统共振效应减小。经过五种方案的比较,最后选定了有迟滞曲线的阻尼器。作为减震装置用。

试验表明,这种阻尼器的滞迟曲线还和正压力有关,在地面激振时,近乎四点均布的减震器的正压力是不停变化的,随之影响到阻尼器的刚度和当量阻尼系数。

报告中提出了建立模型和数值计算的方法,从而解决了这一地面激励非线性系统响应的理论计算问题。此方法由刘生培提出。

第六报告是“秦俑复制品地震模拟试验和减震器效果试验报告”,理论和分析计算必定有不少假定的,理论必须经过实验来鉴定。这个报告的重要性是不言而喻的。

这个试验与武汉水利电力学院按西工大方案合作完成,由刘生培承担指挥。

试验报告的结果表明:

装我们研制的减震器后秦俑模型小腿最细部位(危险截面)的应变值普遍降到未装情形的1/3—1/4左右,有的比1/4更小。

对于腿围26公分(真实秦俑中最细的一种)装减震器后的秦俑模型,在0.24g水平加速度时完整无损,完全达到了抗震的要求。真俑材质优于模型,故真俑装减震器后,安全系数更大。

这个试验为减震器的使用提供了依据。报告中列有详实的典型曲线和表格。

第七报告是“辅助试验”报告,主要有真实秦俑足踏板和秦砖砖地的摩擦系数的测定,以便在试验台上模拟这一情况。尚有复制品材质强度试验,以便和真俑相比较。材质试验表明,模型所用材料的强度较差,拉抻强度为4.31Kg(f)/cm2[一般砖瓦为4—10Kg(f)/cm2]。

第八报告为“抗震设计中的秦俑的建模问题”。在建模中抓住了主要特点和使用了简化方法,通过假设数学模型,根据模空理论逼近实验数据,最后完成建模。计算和报告均由高建民完成的。计算结果和实验报告吻合。这一方法经完善,可望成为秦俑建模的简化方法。

这八篇报告概括了秦俑抗震研究工作的顺序和主要过程。

六 对本研究成果的估计

在研究中力求先进、严密和科学。在充分了解国内外资料的基础上,运用新材料、新设计制造出较为先进的减震器;在理论分析方面有些文章为国际会议采用;在测量手段上均使用先进的软件和硬件,务使数据准确可靠。严密性例如在振动台模拟试验阶段,底板和台面发生打滑,为了模拟秦俑底板和秦砖的摩擦系数,暂停了试验,就为取得这一个数据往返于西安、武汉之间,然后重新试验,直到完满为止;为了模拟真俑情况,将俑整体砸成碎块重新复粘起来,然后再震。我们在数据取得上处处有依据,每次都是测量了再复测,无论在理论推导和试验方面作到有科学依据,例如振动台的波形输入和输出,调整到基本一致,以符合省地震局的曲线。研究工作的主要环节,全部录了相。

在工作中得到各方大力支持,保证了这一研究的顺利完成。

根据合同“防止秦俑在地震中遭受毁灭性破坏”的要求,我们采用精心设计、制作的减震器,这一方法表明,我们达到了合同的要求。这不光从理论上解决了秦俑抗震问题,而且从实践上解决了它,使秦俑抗震接近实用阶段。

本研究提供的论文有:

1.秦俑情况调查

2.秦俑模态试验

3.秦俑动力参数计算和抗震设计中秦俑的建模问题

4.带减震器的秦俑的强度校核

5.秦俑复制品地震模拟试验和减震器效果试验报告

6.秦砖及混凝土砖的静摩擦系数测试。

完成的计算程序

1.秦俑动力特性计算。

2.装减震器的秦俑的强度计算。

3.秦俑结构动力参数修改

4.秦俑动态特性绘图。

制成的减震器共五种。

本研究在秦俑抗震保护方面做出了开创性工作,使秦俑抗震措施接近实施。在理论计算、设计和减震方案制定等方面工作具一定的先进性,整个研究填补了国内空白,处于国内领先地位,在同类研究中有些方面(如减震效率)达到了国际水平。同时对诸如大型石刻艺术品、巨型石碑、纪念碑的抗震保护有重要的现实意义。

本研究提供的成果概括如下:

首先是隔震方案的新式有效,减震器采用于低摩擦和高阻尼相结合的装置,试验结果表明减震性能好(峰值应力降到三分之一以下),性能稳定可靠,而且成本低,装拆方便,丝毫不损坏文物。这样的结构在国内外有关文献中尚未查到,在设计思想和具体结构方面均有创造性。

其次在理论分析和计算方法方面有独到之处。提出了设计随机地面运动激励下非线性减震器隔震参数和强度校核的计算方法;另外将参数识别理论和技术成功地应用秦俑建模问题。在建模简化方面作了有效的尝试,且为实验证明是可行的。经完善可望发展为秦俑建模的简化方法。在这方面已有两篇论文为十届国际模态会议(美国)所接受。

提出了一套行之有效的秦俑和类似结构物抗震方法,具体如下:

为了对秦俑抗震的真实实施,还有马俑的保护问题,具体安装和各种俑类减震器参数的选择等问题,可作进一步研究。

(本文是西北工业大学刘生培等老师承担的省重大科技攻关项目87K39—8——秦俑抗震、防震研究之总结报告(未发表),该项目已于九一年通过省级鉴定,编入此篇,以便读者对秦俑保护研究有一全面了解。)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8