秦俑复制品地震模拟试验和减震器效果试验报告

秦俑抗震、防震课题研究组

内容提要

对秦俑复制品加装减震器前后两种对比工况在模拟振台上进行试验,并取得了试验结果。试验结果表明:西工大秦俑坑震组研制的减震器具有良好的减震性能。装减震器后的秦俑复制品小腿最细部位的应力、应变降为未装减震器时的1/3—1/4,经受住了省地震局提供的临潼地震烈度八度的地震。不装减震器则远不能经受。

一 概述

本试验的目的是取得秦俑复制品加装减震器前后两种工况的模拟地震试验的结果。按照秦俑在真实地震情形可能发生的诸如翻倒、震断、整体滑移而相互撞击等破坏形式来评估减震器的效果,对实心细腿的秦俑,小腿细部易被震断,测试是在小腿围最细处贴应变片,在不同的地震小平加速度输入下测量其动应变。同时,在头、胸、腹和底板等处作了加速度测量的监控。

试品是一尊秦武士俑的复制品,通高1.82米,净重143公斤,重心高76cm,全身比例、壁厚等尺寸均由秦陵考古工作队程学华老先生按实物测量为依据而提供的。作试验时将腿围最细处的尺寸变动了三次,分别为34公分、31公分和26公分,腿围最细处离底板高度为15公分。腿围尺寸的变动由人工仔细削小腿部位而达到。为了模拟真实的秦俑,复制品振坏后,用环氧树脂将复制品碎片粘接成形,成形后,左胳膊缺损,尚残留长15公分,宽6公分左右的空洞;前胸由约数十块碎片粘成且不合缝;腿、腰、战袍、底板、脚掌、头等处断裂数段或数块,粘成整体后明显有粘缝,然后将此俑体在试验台上重新作一轮全面的模拟地震试验。

模拟地震试验的地震波为省地震局提供的临潼地震波和美国的Elcentro波。试验结果表明临潼地震波较Elcentro波强,故试验中均以临潼波作为试验用波。由于设备条件的限制和为地震试验规范中所允许,仅输入了水平地震波。

试验时间:第一次是90年10月15日至90年10月20日,第二次是91年1月5日至91年1月15日。

试验地点:武汉水利电力学院振动实验室。

测试结果表明:

(1)装减震垫的秦俑小腿处的应变为未装的①情形的应变的1/3—1/4。(地震烈度相同)。

(2)未装减震垫,在0.12g的水平地震加速度时已前后俯仰达10°—15°,此时底板与台面发生了相对滑移。加装后俯仰小于5°,防止了翻倒和整体滑移等情形的发生。

(3)腿围26cm复制品加装减震垫后,水平加速度达0.24g尚未破坏,未装时,在受0.18g水平加速度刚开始不久,腿部即震断。也就是说未装的情形,只能受相当于临潼地震波6度左右的地震,而无法受七度的地震。这个结论只适用于本模型,对真实秦俑,有的因重心偏斜较大,或其它原因,可能连6度地震都无法经受。

本试验取得了全面的数据,为加减震垫提供了可靠的科学依据。

参加本试验的单位和人员有:

1.西工大秦俑抗震组:刘生培、高建民。

2.武汉水利电力学院:孟吉复、杨国平、陈安元。

本报告执笔人:刘生培

本报告审阅人:孟吉复、高建民

二 试品、试验设备和试验方法

(一)试品及安装

(1)试品——秦俑复制品

秦俑复制品是一具实心细腿粗陶武士俑,形似秦俑馆编号为G6—49,G6—50,G6—51,G6—52,G6—53,G6—56,G6—57和G6—60等秦俑,通高1.82米,重143公斤,底板尺寸40×40×4公分(而后又改成33×37×4公分);俑脚后跟距底板后边缘处尺寸为3公分;腿围最细处分别为34公分、31公分和26公分周长,后三种周长由人工经仔细磨削而成。整体比例、壁厚均参照实物尺寸制作。

复制品材质经强度试验(报告另附)得:

拉伸强度 4.31公斤/公分2

压缩强度 41.8公斤/公分2

真俑材质强度 (见文献[2])

抗弯强度 154Kgf/cm2

压缩强度 291Kgf/cm2

(2)试品安装及测点布置

秦俑复制品底板上粘有复合胶板,然后连接在减震垫的阻尼橡胶上。将试品和减震器一起固结在电液式振动台上进行模拟地震试验。

在腿部应变测点共九个,各测点粘贴成应变花。在胸部、战袍裙部和底板处,有加速度监测点。

(3)减震垫种类

为了妥善保护秦俑,设计和制作了多种结构的减震垫,并筛选出最优的一种。减震垫有

第一种 高阻尼橡胶加钢球。(橡胶品种和性能且有多种);

第二种 带矩形构槽的阻尼橡胶垫;

第三种 低硬度、大柔性的阻尼橡胶垫;

第四种 低硬度橡胶垫、塑料板和钢板组成的减震垫;

第五种 带纵横沟槽的阻尼胶板、塑料板和钢板组成的减震垫。

(4)无减震垫的秦俑复制品的试验安装

为了取得减震垫效率的数值,对不装减震垫的秦俑作对照试验。首先取得真俑底板和秦砖的摩擦系数值(报告另附),然后作复制品底板和粗糙水泥板的摩擦系数。因这两者数据接近,故将水泥板固连在电液振动台上,试品直接置于水泥板上进行振动试验,以模拟真实的放置情况。

(二)试验设备和主要仪器

(1)起振设备:日本鹭宫制作所产EVH—50—60—10电液式模拟地震振动台,该台由湖北省计量局于1990年鉴定合格。

(2)检测设备:YD—15动态应变仪电荷放大器

(3)记录设备:TEACXR510C磁带记录仪SC—16光线示波器

(4)分析设备:CF930频谱分析仪

(三)试验用的地震波

输入振动台的地震波由陕西省地震局提供。地震波输入后经功率放大,然后驱动振动台台面,同时检测台面的实际振动波形,使其和输入的波一致。

改变台面水平加速度的大小,可得到各种烈度的地震。

(四)试验方法

当振动台台面按地震波规律在水平方向振动时,台面上的秦俑复制品因此发生振动变形,在小腿处粘贴的纸基线绕式应变片发生应变。YD—15动态应变仪将此动态应变值变成电信号,PDW—4和TEAC磁带记录仪录下这一电信号,并由光线示波器的感光记录纸录下这一代表应变大小的波形,从而可带出应变值。

(五)测试工况

为了全面地评估减震垫性能和秦俑遭受地震时的危害性,我们进行了以下几种测试工况。

(1)腿围为34毫米,

(a)加一号减震垫复制品整体完整。输入的地震波有临潼地震波和美国Elcentro波两种。水平加速度分别为0.05g、0.1g、0.16g、0.2g和0.24g。

(b)无减震垫:输入临潼地震波和美国Elcentro波,因复制品底板和台面钢板间摩擦较小而发生打滑,水平加速度仅加到0.1g左右。

(c)加一号减震垫:输入临潼地震波,0.28g为起始值,加速度值增为0.32g,0.33g,0.35g……0.46g,此时制品仍未破坏。当水平加速度达0.509g时,试品在小腿和大腿根部断裂,整体倾倒砸坏。

以下的工况,复制品为砸坏后重粘复原的情形。

(2)腿围31公分。加装四号减震垫后输入临潼地震波,水平加速度最大为0.25g;未装减震器,输入临潼波,水平加速度为0.1g时,底板打滑。

(3)腿围26公分。

(a)加四号减震垫:输入临潼地震波,水平加速度最大为0.25g。

(b)无减震垫,台面改为粗糙水泥板。输入临潼波,水平加速度0.18g时未破坏,加至0.21g,地震波输入不久,小腿即断裂破坏。

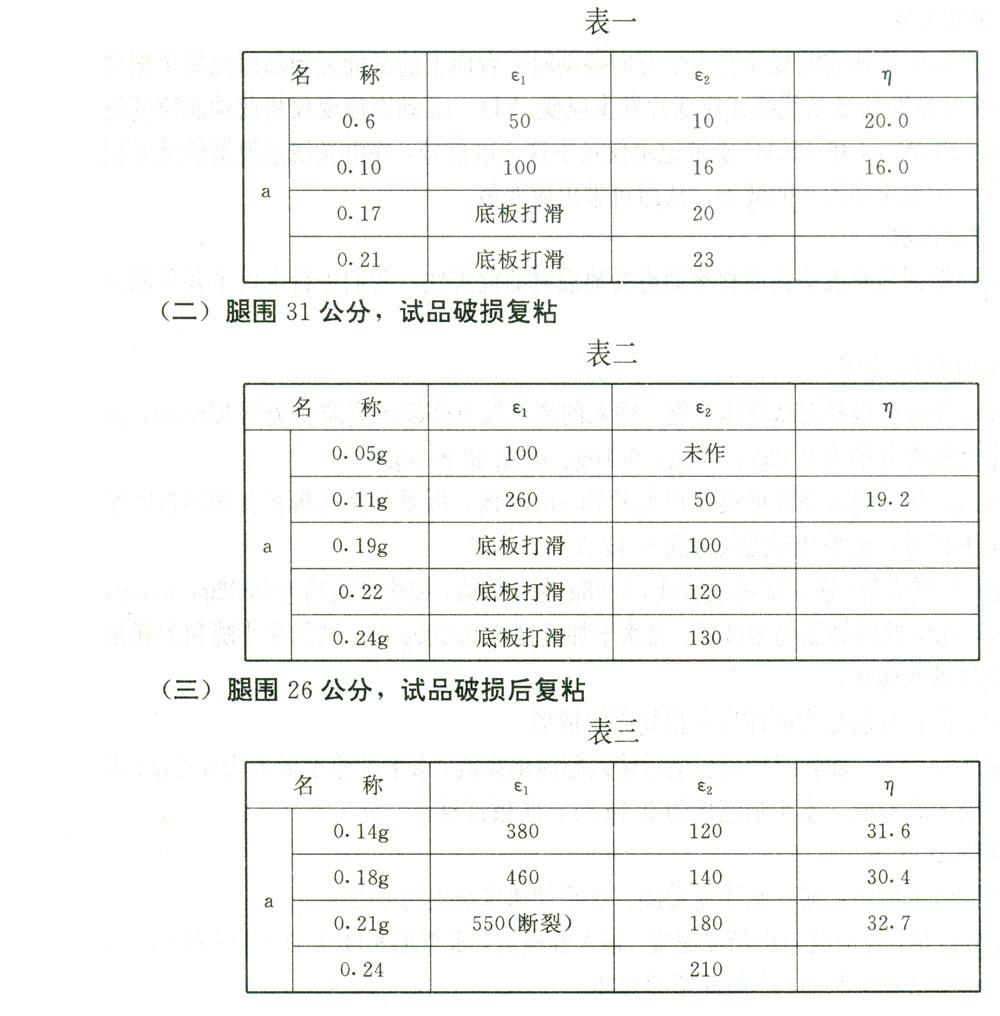

三 测试结果

下表为试验所得的数据及减震性能。表中应变降低值η为ε2和ε1的百分比值,即加装减震垫前后的应变值的百分比值。

表中符号为

η: 加装的应变值和未装的应变值之百分比值 ε2/ε1%

ε1: 未装减震垫之最大应变值

ε2: 加装减震垫后之最大应变值

a: 水平加速度值(g)

(一)腿围34公分,试品完整

五 分析与结论

(1)从三组对照试验中可看出,装减震器后小腿处的应变,在水平加速度相同情形下,应变值均降到未装情形的1/3—1/4左右。

(2)腿围32公分装减震器的试品,最大水平加速度达0.46g而不坏。这相当于接近地震烈度为九度的地震。

(3)腿围26公分,是真实秦俑中腿围最细的一种,加减震器后,在水平加速度达0.24g时(0.23相应为八度地震)安然无恙。所以秦俑复制品加减震器后,抗省地震局提供的临潼波八度地震当无问题。

(4)26公分腿围的试品,整体是用环氧树脂粘结复原的,这和真实情形一致。但真俑的材质强度较本试品的材质强度高。所以若在真俑上加装减震器,抗省地震局提供的临潼波八度地震应无问题。

(5)本试品在未加减震垫振坏后发现,其破坏形式有:

俑头被抛掷出外;

小腿断裂,

由于小腿断裂而小腿上部俑体倾例;小腿下部底被顶开而滑移,滑移距离达一米左右。

在地震波输入的全过程中,试品不断前后摇晃,直至破坏。

(6)装减震垫后,除应防头部被抛出外,其余可能发生的破坏形式均已解决,而头部的加固并不困难。

(7)因本试品重心恰在底板正中附近,试验中虽前后摇晃而未翻倒,真俑中,有些重心较偏近底板边缘或其它一些原因,难免会出现倾倒或断裂的现象,由于断倒的俑体或滑移底板的相互撞击,造成整片秦俑破坏,这实属可能。

(8)缺点:加减震器后,俑体将提高6厘米左右,这使原已高出隔墙的俑,显得更高了,这个缺点可以通过改进设计加以改善。

①以下将装减置垫的秦俑复制品,简写为加装的;而没有装减震器的复制品,简写为未装的。

②秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告“文物出版社”

(本文是西北工业大学刘生培等老师承担的省重大科技攻关项目87K39—8——秦俑抗震、防震研究之第六报告(未发表),该项目已于九一年通过省级鉴定)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8