您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2013

古代陶质文物粘接剂筛选初步研究

兰德省,周 铁,夏 寅,张尚欣,王东峰

内容提要 结合秦汉陶质文物的实际粘接工作经验和体会,总结出针对古代陶质文物粘接剂的筛选和评估办法:在对陶质文物的各种应力分析、粘接剂理化性能研究的基础上,以粘接应力略小于或等于陶质文物本体材质的各种应力为准,选择粘接材料,并初步建立了粘接材料数据库。本文介绍的方法和获取的经验,对于陶质文物粘接加固工作具有一定的参考价值,为我国古代陶质文物保护修复科学化、规范化提供理论依据。

关键词 陶质文物 胶粘剂 环氧树脂胶 筛选研究

一、前言

我国是陶质文物大国,经调查统计发现,全国三十一个省、自治区、直辖市现有陶质文物148万余件,占我国可移动文物总量的12.5%,其中一级文物近万件。每年新出土的陶器以逾万件的速度递增,从新石器时代到清末民初,涵盖八千多年的历史,品种丰富、工艺精湛,在世界文博界占有重要地位。但是我国陶质文物保存现状却令人十分担忧,国家文物局于1999—2003年组织实施了《陶质文物腐蚀损失调查》项目,调查结果表明出现中度损害的约占30%,重度损害的约占10%,古陶器的损害相当严重并呈日益加重趋势[1]。如西安临潼的秦兵马俑和山东青州的汉代陶器,出土时陶俑残破非常严重。如何体现秦汉陶质彩绘文物的历史、艺术、科学价值和社会价值,延长这些珍贵文物的寿命,保护修复技术就显得尤为重要。

在文物保护修复中,粘接加固技术是修复工艺的重要步骤之一,而粘接剂的选择尤其重要。在陶质文物粘接剂筛选过程中,需要考虑以下几个因素:首先是不同陶质文物结构强度的差异性、修复理念的差异性;其次是制定粘接剂筛选具体方案;最后通过粘接实验选择出粘接质量和效果相对最佳的胶结材料用于修复陶质文物,达到科学修复的目的。

我们选择以秦俑、汉代陶器为代表,对古代陶质文物粘接剂筛选进行了初步系统化研究。通过古代陶质文物粘接剂筛选分析,初步建立秦汉陶质文物粘接数据库,为合理制定修复计划,科学修复陶质文物提供了依据。

二、秦汉陶俑的制作工艺和材料

(一)秦代陶俑的制作工艺

秦代陶俑在制作时,经过严格的选料,采用骊山沉泥,经淘洗之后手制加工而成,似真人大小的模拟。陶俑初胎的制法是采取由下而上逐步叠塑成型,双足立于方形的足踏板上。有的足踏板是和俑分别制作,分别入窑焙烧,然后再用黏合剂(青膏泥)将二者粘接在一起,有的踏板和俑一起制作,即制作足踏板的同时就在上面堆泥制作俑的双足,然后依次叠塑腿、躯干、双臂。头和手都是单独制作的,待躯干做好后与之套合。

陶俑经过从足踏板到脚腿、躯干、双臂,逐步叠筑塑成初胎,并以模作出头的大形,然后,各部位再经过细致的雕饰,以表现衣着、姿态和神情的变化,从而使陶俑的形象生动多姿。

秦俑运用我国传统泥塑技法的塑、捏、堆、贴、刻、画,表现对象的体、量、形、神、色、质等,形成了一套具有我国民族特色的艺术风格和技法[2]。

陶胎强度与材料、工艺、烧成温度有密切的关系。秦俑个体大、胎厚、质量重,残破数量多,选择粘接剂时尤先考虑其粘接强度。

(二)汉代陶俑的制作工艺

汉代的陶俑大小为真人的三分之一,高50~65厘米,陶土取材于当地的黄土并经过筛选淘洗。如汉阳陵出土的兵马俑和青州香山汉墓出土的兵马俑。阳陵出土的陶俑身着华丽的丝、麻、棉、皮质衣服或者铠甲,有木质活动的胳膊和手臂,由于长时间地下埋藏,这些有机质在出土时已经腐朽,只有痕迹可辨。陶俑现为裸体断臂站立状,通体施彩,躯干为橙红彩绘,头发、眉、眼施黑色彩绘,个别女俑通体施粉白彩绘[3]。

汉代陶俑的制作以模制为主,加塑、焙烧、着色、烘烤、雕琢、组装,最后着衣装配。陶俑烧成温度约800~1000℃,质地坚硬,结构紧密,空隙较少,吸水率低。青州出土的陶俑与之接近。

汉代的陶俑较秦俑小,质量轻,在选择粘接剂时,其强度要比秦代的陶俑强度低些。

三、古代陶器理化性能研究

古代陶器是用淘洗和沉淀后的黏土加工烧制而成。黏土是岩石的风化产物,由石英、长石及金属矿物质按不同的比例组成。因不同地方的黏土、各种成分的比例不同,所以烧制出来的陶器在颜色、质地上带有地方特色。陶土的基本成分有硅、铝、钙、铁、钾、钠、锰等元素。这些元素的差异性与烧成温度造成的陶胎硬度的地域差异性有关[4]。

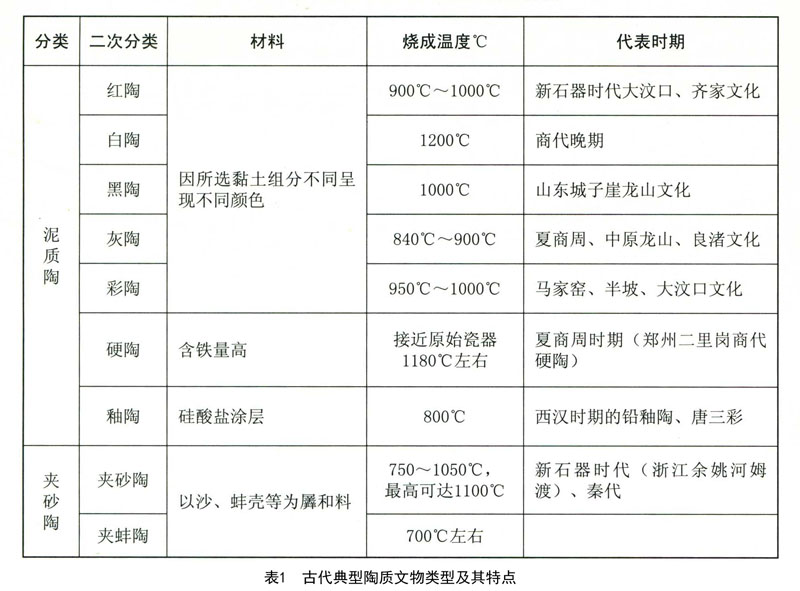

通过对陶质文物分类统计研究对比,可以看出影响陶质文物结构强度的因素主要有以下几点:

1.材料(地域差异性影响陶胎机械强度)

2.烧成温度(直接影响其密度、孔隙率和陶胎硬度)

3.工艺(地域的不同而影响结构强度的综合体)

从表1至表4中可以看出影响陶胎结构强度的外在因素[5][6]。

在北方类型中,各文化区域制陶工艺发展是不均衡的,就黄河流域来说,上游是彩陶制陶工艺最发达的地区,下游是快轮制陶技术和渗碳工艺最发达的地区。南方中游与下游文化区域水平相近。

通过以上数据综合分析并结合保护修复工作的实践可以发现,从陶器的分类来看,以硬陶、夹砂陶、黑陶为代表的陶器结构强度明显要大于釉陶、灰陶、红陶的结构强度;从整个陶器发展史和陶器单一类型来看,后期陶器的结构强度明显要大于前期陶器的结构强度;从地域、工艺上来看,南方类型陶器结构强度要大于北方类型陶器结构强度,这种特点到秦汉以后趋于稳定。当然陶器的强度不能从单一条件上进行分类,而是陶器发展技术的综合体。

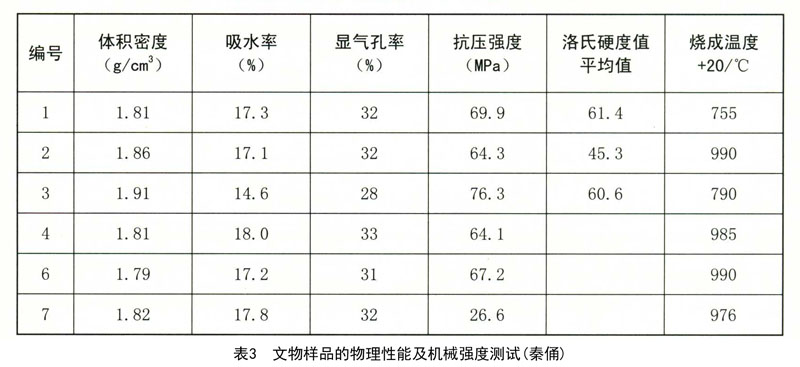

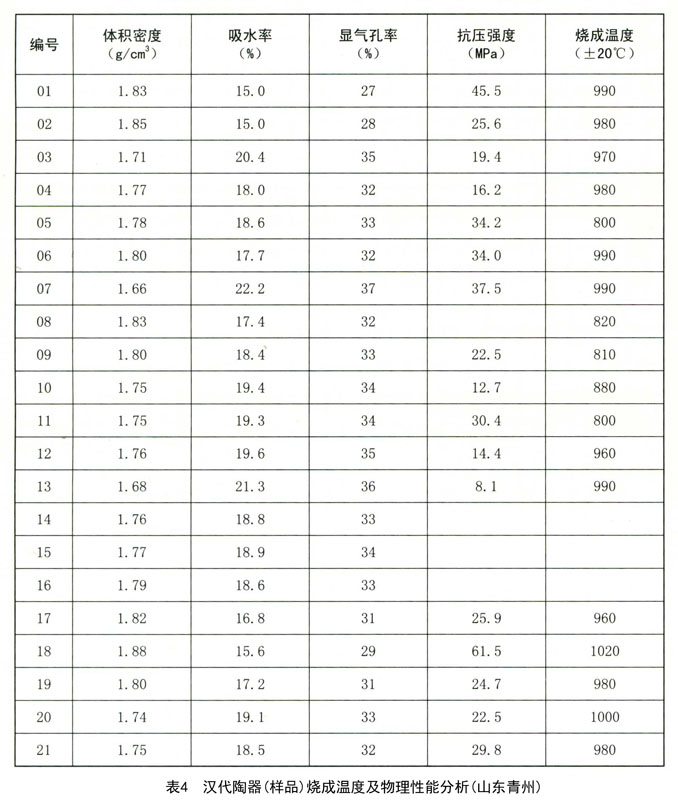

在本研究中,我们选取了秦代陶俑和汉代陶器(山东青州出土)进行全面的分析、测试,具体数据如下[8]:

从秦俑一号坑出土的陶俑残片中,选取了7个样品,分别来自足踏板、腿、短裤、底袍、前胸甲、后背甲、头部等不同的个体陶俑进行测试,结果如下:

从青州出土的残断陶俑陶马的不同部位残片中筛选出21个样品进行分析测试,结果如下:

根据以上数据分析可知:二者的体积密度接近;陶体的吸水率较大,平均为17%~18%;抗压强度跨度大,秦俑从26.6~76.3(MPa)、汉代陶器8.1~61.5(MPa);烧成温度相接近。但是秦俑个体大、质量重(100~150kg),秦代以秦俑为主的夹沙陶结构强度明显要大于汉代陶器的结构强度,所以我们在筛选粘接剂时要全面考虑。

四、胶粘剂筛选与评估方法

(一)粘接剂筛选的原则与要求

不同的修复理念,对粘接剂理化性能有着不同的要求。其一:在博物馆修复中更多考虑的是粘接材料的兼容性、结构稳定性、可辨识性、可再处理性与抗老化性、安全性、环保性;商业修复更多考虑的是易于做色做旧的完整性及操作的方便性;考古修复则注重恢复其形体和结构的稳定性。其二:传统修复更多地考虑粘接强度的稳定性和安全耐久性;现代修复注重修复材料和修复工艺。由此可以看出修复理念对粘接剂筛选有一定的影响。

粘接剂种类很多,有天然的、合成的,有机的、无机的,有水溶、热熔、压敏、溶剂型等。如在考古发掘中发现,约5300年前古人利用水和黏土混合粘结石头;4000年前利用漆片(虫胶)作为黏合剂,此材料易脆且颜色较暗;2000年前利用青膏泥做粘接剂;1000年前利用石灰做粘接剂粘接陶器。之后有动物胶、植物胶等等。五十年代后出现了硝基纤维素(此材料易老化)、三醛胶、氯丁胶,醋酸乙烯乳液、丙烯酸乳液、环氧胶、改性丙烯酸酯、聚氨酯、有机硅等粘接剂。

三醛胶是以尿醛、酚醛、三聚氰胺甲醛为主要原料制备而得的粘接剂,但此类胶由于游离醛存在,会导致人体多种病的诱发症产生。氯丁胶粘剂是橡胶型粘接剂,生产简单、性能好、价格便宜,但由于它含苯量较大,污染严重,有毒等致命缺陷。丙烯酸乳液和醋酸乙烯乳液足以水作溶剂的粘接剂,使用安全、价格低廉,但这类水基粘接剂干燥慢,必须高温或常温下长期干燥,粘接强度不高,耐寒、耐热、耐水性差。热熔胶主要为乙烯—醋酸乙烯酯共聚物,优点是粘接速度快、不用溶剂、涂胶量易控制、制品光泽好。但也有很多缺点:耐热性差、粘接强度低、施工不便、耐化学药品性差等。

通过对胶粘剂的综合性能研究并结合在陶质文物修复中遇到的系统因素考虑,发现筛选粘接剂必须满足以下原则:

1.粘接剂必须无毒、无污染、绿色环保,对陶器无腐蚀或侵蚀作用。

2.粘接剂与陶器具有兼容性,即粘接剂能与陶器粘接面建立大面积的(分子水平)紧密接触。

3.粘接剂与陶器需要一定的环境固化条件。

4.粘接剂固化后体积变化是否在规定范围内。

5.粘接剂应满足陶器的基本强度及抗老化性(固化后粘接剂的化学稳定性)。

6.粘接剂的理化性能(颜色、密度、粘度及应力测试)及操作难易程度。

筛选粘接剂时,首先要考虑粘接剂的老化性能、陶胎本体的强度,也就是粘接剂自身的强度应等于或略小于陶质文物本体强度;其次是粘接剂自身的理化性能优劣。拟筛选的粘接剂必须考虑陶质文物材料、工艺、烧成温度等,通过粘接剂的理化性能对比并结合陶质文物修复理念、粘接实验来筛选出合适的粘接剂。

根据以上原则,筛选粘接剂方法如下:

1.初步筛选出符合条件的粘接剂(主要通过市场调研、科技查新、出版书籍、产品介绍以及粘接剂所提供的技术指标数据进行分析筛选)。

2.对不同种类陶器成份与性能的综合研究。

3.把已取得的陶质文物理化性能数据与初步筛选出的粘接剂数据进行比较,筛选出各项技术数据整体差异相对较小的粘接剂。(其中技术数据主要有陶胎与粘接剂各种应力对比、粘接剂自身固化性能及对使用环境不利因素抗性的优劣性)

4.使用初步筛选出来的粘接剂进行粘接实验,测试胶层与接口的应力(原则上最适合的粘接剂,粘接剂与接口的应力等于或略小于陶胎自身的应力)是否达到陶质文物修复要求,筛选出综合性能最佳的粘接剂。

5.初步建立古代陶质文物粘接剂筛选研究数据库(不同种类陶质文物测试应力数据库、适合陶质文物修复粘接剂性能指标数据库)。

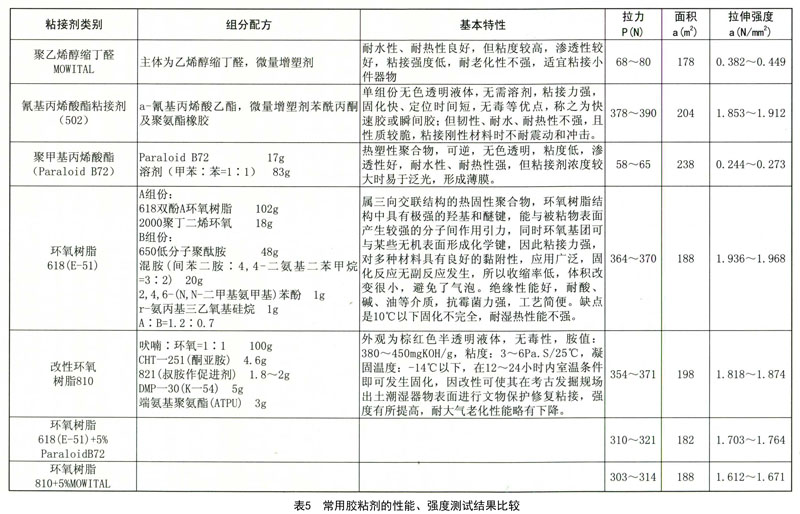

(二)常用粘接剂的特性及性能比较

根据以上原则和方法,对比国内外陶质文物修复所使用的粘接剂性能,目前国内常用的粘接剂有聚乙烯醇缩丁醛、环氧树脂、AAA胶、聚甲基丙烯酸酯(Paraloid B72)等其具体性能见表5[9]。

(三)粘接剂的筛选(与陶体强度匹配)、改性研究及性能比较

通过研究发现,在众多类型的粘接剂中环氧树脂较为合适,环氧树脂的综合性能优势明显。但是随着科技的不断发展,保护材料的不断更新,文物修复技术的不断提高,环氧树脂在陶质文物修复中已满足不了现代陶质文物粘接的新理念,需要我们对粘接剂进行优化和改良。

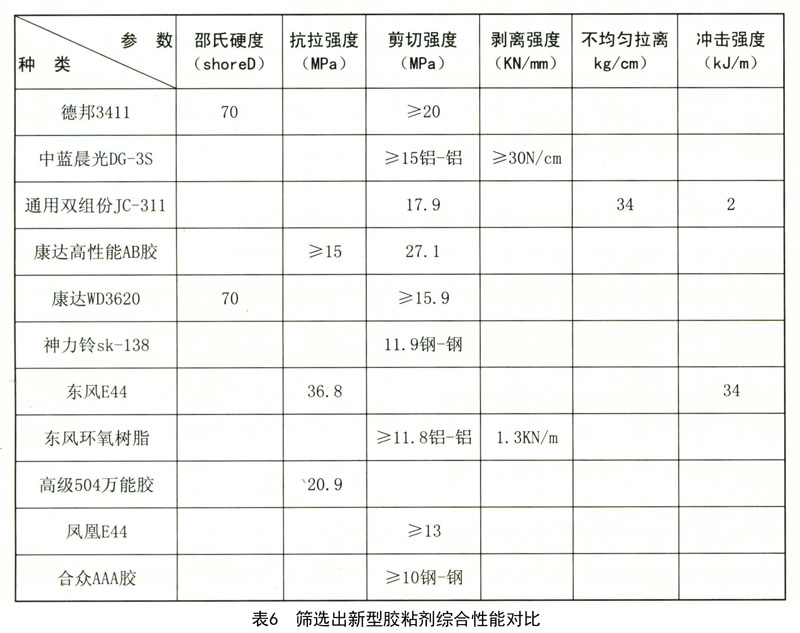

通过对国内市场出现的一些新型号胶粘剂进行综合性能的了解、研究,初步筛选出11种粘接剂,并进行了性能的分析和测试,得出以下数据(表6)。(部分抗拉强度正在测试中)

通过对国外(欧洲)文物保护修复界在陶质文物上使用的粘接剂分析研究,并在秦汉陶质彩绘文物上进行粘接试验,得出以下粘接剂符合秦汉陶质文物的粘接。

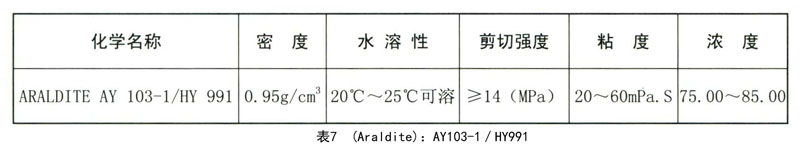

1.ARALDITE AY 103—1/HY991改性双酚环氧树脂性能如下(表7):

改性的环氧树脂胶透明、环保、可室温固化(混合物),也可与HARDENER HY991固化剂混合使用。混合比例(重量或体积)为AY103-1/Hardener HY991=100:40。其耐久性、耐化学介质良好,耐温性良好,耐水及湿气极佳,抗冲击性强。固化后具有高剪切、高剥离强度,韧性好、弹性好,防水、耐气候、抗化学侵蚀和无腐蚀性等优点,广泛适用于各类金属、陶瓷、宝石、玉器、水晶、玻璃,保质期长(一般保质期3年)。

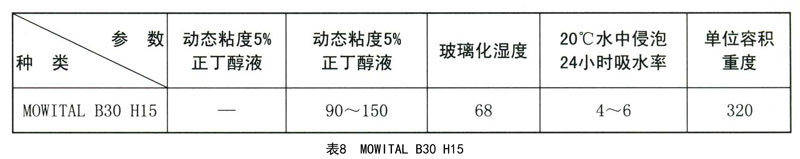

2.MOWITAL B30 H15聚乙烯醇缩丁醛树脂性能如下(表8):

MOWITAL B30 H15聚乙烯醇缩丁醛树脂耐水性、耐热性良好,黏度随着浓度的增加而增大,25%~35%粘接小型陶质文物比较好,低浓度渗透性较好,5%~10%做可再处理层,使用方便。

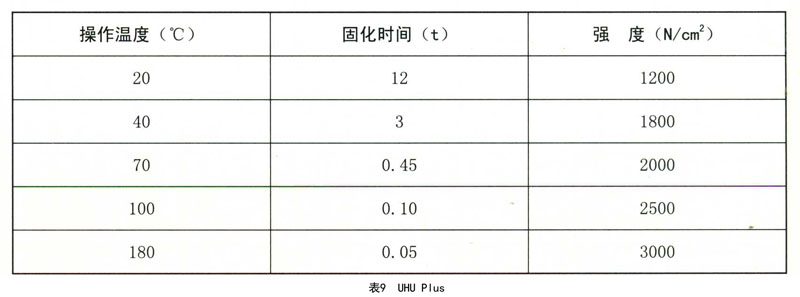

3.UHU Plus(pies endfest 300)改性环氧树脂胶性能如下:(表9)

优质的高强度双组分环氧胶粘剂,粘接强度300kg/cm2,耐水分、油、溶剂、酸和碱等,适用于粘接陶瓷、金属、玻璃。

(五)粘接剂老化期与环境的关系

胶粘剂作为一种高分子材料,广泛适用于各个领域,因此在文物保护修复中,胶粘剂对于文物的安全性和可靠性尤其重要。但是随着对材料的性能要求越来越高,胶粘剂的老化失效问题日益严重,而国内对其环境行为与失效规律的研究甚少报道,远远未达到与材料实际应用相适应的水平,严重限制了胶粘剂新材料的开发与应用[10]。由于胶接材料主要是高分子的聚合物胶粘剂,对周围的环境十分地敏感,因此在环境因素作用下,胶粘剂与胶接结构的可靠性与寿命取决于胶粘剂与空间环境之间的交互作用[11]。

1.高温对胶粘剂的老化作用

胶粘剂老化是由外部环境中所引起的化学和物理性质变化,如机械强度下降、粘接力降低、粉化、剥落等。老化降解主要是光引发的氧化和水解,其影响因素主要有阳光(特别是紫外线)、温度、氧气、水和污染物等[12]。已有研究表明,光氧化降解随湿度增大而加剧;同样水降解也因光照而加剧[13]。

老化的速度随时间、地点、胶粘剂组成和基体的不同而不同。北京科技大学和武汉材料保护研究所的倪晓雪、张三平老师研究认为:“现场曝晒实验能对胶粘剂的抗老化性能给出理想的评价,也有其不可替代的长周期数据价值。然而,由于其周期太长,对于改进胶粘剂的抗老化研究来说显然是不能接受的。因此,有必要采用人工加速的老化实验方法进行研究。”

我们通过用人工加速的方法研究了高温对环氧胶粘剂的影响,用万能试验机测试发现经过高温老化后,环氧胶粘剂的胶粘强度在初期虽有所增加,但随着老化时间的延长则明显降低,傅利叶变换红外光谱(FTIR)分析表明,光照使涂层分子碳链渐裂,发生在芳香脂的C-0键和氨脂键C-N,同时有一些亲水基因生成,环氧胶粘剂强度的下降是由于分子链发生断裂同时有水分子生成共同引起的。因此得出以下结论:

(1)高温可以引起环氧胶粘剂进一步固化后,既而又发生分子链的氧化断裂,从而引起胶粘剂老化,胶粘强度下降,环氧胶粘剂性能减低;

(2)高温可以引起环氧胶粘剂的分子结构变化,FTIR分析表明分子链发生断裂,主要发生在芳香脂的C-O键和氨脂键C-N,同时有一些亲水基因的生成[14]。

2.环氧胶粘剂在典型大气环境中的老化行为

在陶质文物保护修复中,环氧胶粘剂占主要地位,环氧胶粘剂是结构胶粘剂,强度高,可用于大型陶质文物的粘接,因其耐老化性能突出,专家们对环氧胶粘剂在三大典型大气环境试验站进行了一年大气暴晒试验。采用力学性能测试、表现形貌分析以及界面分析等方法,研究了不同大气环境对环氧胶粘剂老化性能的影响。结果表明:在大气环境下,随着老化时间的延长,环氧胶粘剂的抗老化性能显著下降;温度、降雨量和湿度是影响环氧胶粘剂力学性能的主要因素,日照辐射是影响光泽度的主要因素[15]。

3.胶粘剂耐老化性能

影响环氧树脂胶老化性能的因素很多,其中热的综合因素是最突出、最严重的影响因素。采用不同的固化剂,环氧胶表现出不同的性能,这也是提高其耐湿热老化性能的重要途径。利用拉力试验机对胶粘剂老化后进行检测分析,得出结论:对于环氧胶粘剂采用不同的固化剂,其胶粘剂的耐老化性能是不同的,其中加入改性脂环胺的复合固化剂,表现更为突出。根据不同固化剂对胶粘剂初始强度及在湿热老化条件下的强度变化,可采用复合固化剂的配方,既可提高胶粘剂本身强度又可提高耐老化性能[16]。

五、结论

陶质文物在整个社会发展史中具有非常重要的历史、艺术、科学价值,保护和修复古代陶质文物非常重要。不同类型粘接剂在同一条件下粘接同一种陶质文物,粘接的效果不同。同一种粘接剂在同一条件下粘接不同的陶质文物,粘接效果也有所不同。由于古代陶器本身的差异性、粘接技术的差异性,粘接效果也有所区别,所以陶质文物的理化性能和环境因素对粘接剂的筛选提供了科学依据。

针对不同的陶质文物,如秦俑等大型陶器;汉俑、唐俑等中型陶器;陶罐、陶刀等小型陶器以及脆弱陶胎(如陶壶)等,在粘接时各有侧重。通过以上初步筛选分析,并结合十几年的陶质彩绘文物保护修复经验,我们认为在陶质彩绘文物修复中比较适合使用以下粘接剂:

1.WSR6101凤凰(改性的环氧树脂胶)/固化剂为低分子650/组,主要用于大型陶器的粘接;如秦俑、汉代的兵马俑及车马器等。

2.MAGPOW神力铃SK 138(改性的环氧树脂胶)/A、B组,主要用于大型陶器的粘接;如秦俑、汉代的陶俑陶马、唐俑等。

3.ARALDITE AY 103-1/HARDENER HY 991/组,主要用于大中型陶器的粘接;如秦俑、汉代的陶车马等。

4.MOWITAL B30 H15,主要用于小型陶器及脆弱陶胎的粘接;粘接时先用低浓度加固后再粘接;如唐代的釉陶、彩绘陶器。

5.UHU Plus(endfest 300),主要用于中小型陶器的粘接;如汉代的陶罐等。

6.德益新一代(改性的环氧树脂胶)/A、B组,主要用于大型陶器的粘接;如秦俑、汉代的陶车马等。

7.东风6101环氧树脂胶/EP固化剂/组,主要用于大型陶器的粘接;如秦俑、汉代的陶车马等。

8.合众AAA超能胶/A、B组,主要用于中小型陶器的粘接;如汉代的陶器。

9.20%~25% Paraloid B72主要用于脆弱陶胎的加固粘接;渗透性好。

以上粘接剂比较适合秦汉陶质彩绘文物的粘接,对于其他类型陶器的粘接,主要依据陶器本身的强度和胶的强度来综合对比筛选。大中型陶器的粘接,并非全依靠粘接剂就可以完成,还要根据陶器残断的具体情况(如较大断裂陶质文物)借助物理方法进行辅助加固(如支架法、带固法、套索法)。当然随着科技的不断发展,粘接材料的不断更新,通过更科学的技术手段,我们还可以筛选出更接近陶胎强度的粘接材料用于陶质文物保护修复,进一步完善陶质文物粘接数据库,建立起相关的陶质文物粘接材料行业标准,提高我国陶质文物规范化修复水平。

本课题得到陕西省文物局文物保护科学和技术研究课题经费资助(课题编号:2011-K-002)。

注 释

[1] 容波、周铁:《陶质文物保护研究现状》,《文物保护与考古科学》2011年第23卷第2期。

[2] 陕西省考古研究所、始皇陵秦俑坑考古发掘队编著:《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告(1974—1984)上》,文物出版社,1988年。

[3] 焦南峰、王保平、马永赢、李岗等:《汉阳陵帝陵东侧11~21号外藏坑发掘简报》,《考古与文物》2008年第3期。

[4] 王慧贞:《文物保护学》,文物出版社,2009年。

[5] 李家治、张志刚、邓泽群、梁宝鎏:《新石器早期陶器的研究》,《考古》1996年第5期。

[6] 李家治:《我国古代陶器和瓷器工艺发展过程的研究》,《考古》1978年第3期。

[7] 李文杰:《中国古代制陶工艺的分期和类型》,《自然科学史研究》1996年第1期。

[8] 中国科学院上海硅酸盐研究所分析测试。

[9] 容波、兰德省:《秦俑修复粘接剂的实验初步研究》,《文博》2003年第2期。

[10] 张向宇:《胶粘剂分析与测试技术》,化学工业出版社,2004年。

[11] 张广艳、王旭红、王铂:《国外航空工业胶接结构耐久性的论述》,《化学与粘合》1998年第1期。

[12] Armstrong R D Jenkins A T A,Johnson B W.An invesrigation into the UV breakdown of thermoset polyester coatings using impedance spcotroscopy[J].Corros Sci,1995,37(10):1615~1625.

[13] Bauer D R.Mclamine/formaldechyde crosslinkers: charactcrization,network formation and crosslink degradation [J].Prog.Org.Coat,1986,14:193.

[14] 倪晓雪、张三平、邱大健、李小刚:《高温对胶粘剂的老化作用》,《第六届全国表面工程学术会议》,化学工业出版社,2006年。

[15] 倪晓雪、李小刚、张三平、大健:《环氧胶粘剂在典型大气环境中的老化行为》,《腐蚀与防护》2010年第31卷第4期。

[16] 吴妙生、翁雷、周祝林:《胶粘剂耐老化性能》,《玻璃钢》2012年第1期。

秦始皇帝陵博物院2013/曹玮主编;秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011