您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2013

山东青州香山汉墓陪葬坑出土彩绘文物颜料分析

王伟锋,夏 寅,刘江卫,付倩丽,黄建华

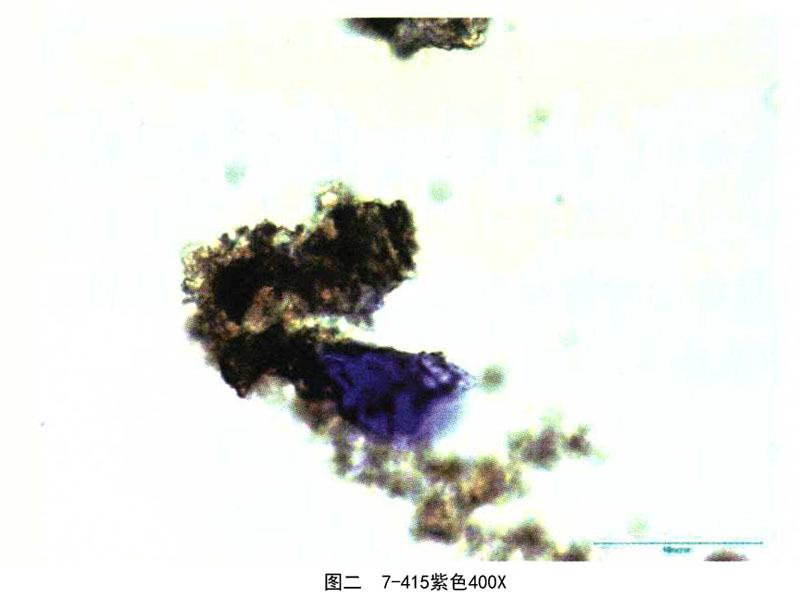

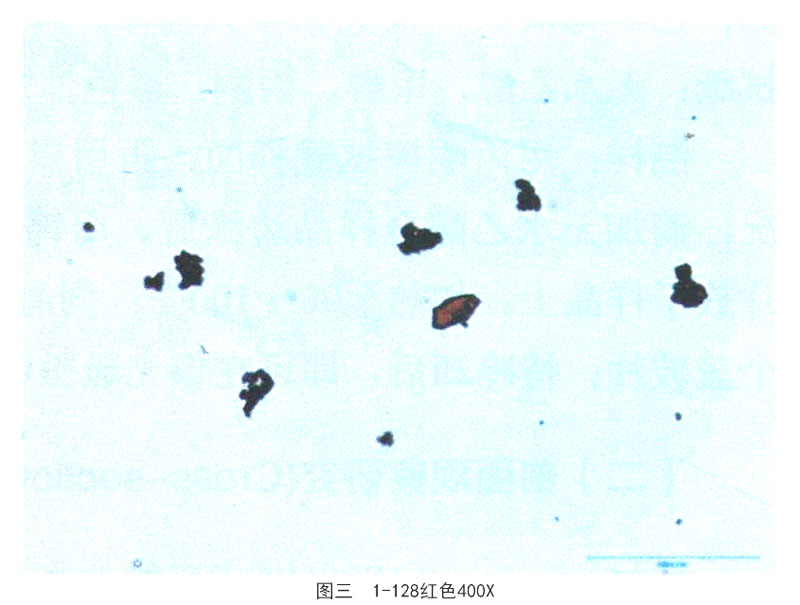

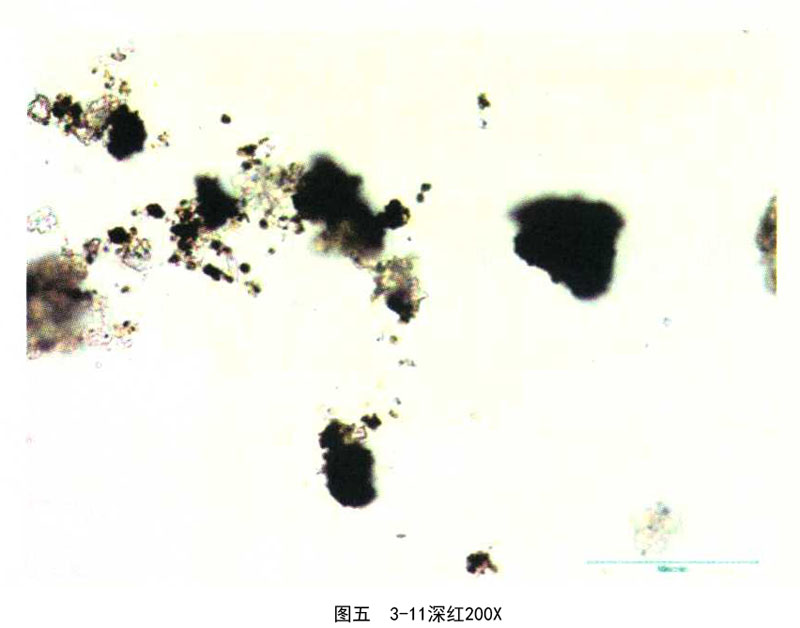

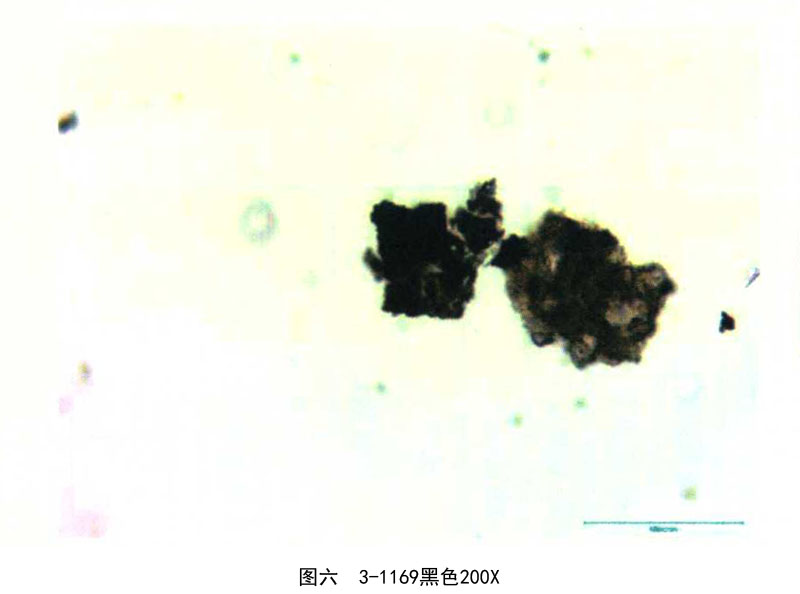

内容提要 为研究山东青州香山汉墓陪葬坑出土彩绘陶质文物的颜料,采用粉末偏光显微镜分析、剖面观察法对10件文物的81个样品进行了分析。结果表明,其绘制方法是直接在陶器上施以彩绘,部分器物是先涂刷漆层,再施以彩绘。所使用的彩绘颜料为矿物颜料,以红、紫、白、黑为主,红色颜料为朱砂、铁红;紫色为中国紫;白色为白土、碳酸钙;黑色为“炭”。

关键词 香山汉墓 粉末偏光显微 剖面观察 颜料分析

一、引言

2006年,由山东省考古所、潍坊市文化局、青州市博物馆联合组成的考古队,完成了香山汉墓陪葬坑的考古发掘工作。经过考古钻探,初步确定香山汉墓为“甲”字型大型土坑竖穴墓,而陪葬坑位于墓葬的西北角,南北长7.3、东西宽5.1米。从对陪葬坑的进一步考古发掘证实,陪葬坑内壁四周上下铺垫木板或木棍,陪葬的陶俑及器物大致分两层摆放,唯南部东西向叠压一器物箱。从出土的陪葬品看,种类较多、分布密集。据初步统计,有陶器、陶俑、陶马、铁器、铜器等2000余件。该墓陪葬坑所出土的陶质文物数量巨大、种类齐全,大部分器物上有彩绘,以红、白、紫等颜色为主,纹饰以卷云纹、水波纹、平行带状纹为主。尤其是陶马、陶俑彩绘保存鲜艳,绘画工艺精湛,为目前国内外所罕见,这为研究汉代服饰、马具及其制陶工艺提供了珍贵的实物资料。

我们采用了粉末偏光显微法结合剖面观察法对该陪葬坑出土的彩绘文物进行分析研究,共选取了10件代表性器物,进行多点取样,总取样达81个样品。其中40个样品采用粉末偏光显微法分析,41个样品采用剖面观察研究[1]。

二、分析过程

(一)粉末偏光显微法成分分析(PLM)

器材:Leica DMLSP偏光显微镜;Leica Wild体视显微镜;MeltmountTM固封树脂;巴斯德滴管;直头和弯头钨针;异物镊;载玻片;φ12盖玻片;加热台;擦拭纸;无水乙醇,甲醇,丙酮;黑色油性笔。

制样:用丙酮擦拭载样面;再用黑笔在背面标出载样区域;据样品的离散状况,滴加无水乙醇至样品边缘后,用钨针研匀样品直至溶剂完全挥发;镊取盖玻片放于样品上,加热至90~100℃;同时,吸取固封树脂沿盖玻片一侧缓慢渗满整个盖玻片;待冷却后,即可在偏光显微镜下观察[2]。

(二)剖面观察研究(Cross-section)[3]

器材:Leitz LABORLUX S反射偏光显微镜;Leica Wild体视显微镜;Leitz压样机;Technovit 2000LCTM树脂;透明PE塑料管(直径10mm),剪成lOmm长;载波片;硅橡胶片(大小与载波片一致);Status打磨机;80-320号圆形砂纸;2400-12000号细磨砂纸;紫外线加固机;双面胶带;直头和弯头钨针等。

制样:将双面胶带粘在硅橡胶片上;在体式显微镜下,将颜料块垂直粘在双面胶带上;将透明塑料管圈住颜料块;小心地将Technovit 2000LC注入塑料管内;将打印好的标签,放在树脂内面向边壁的一面;将样品放在载波片上,放入紫外加固机中,加固时间20~30分钟;加固完毕后,在打磨机上用320目砂纸打磨包样面;分别在2400、3000、4000、6000、8000的细磨砂纸上研磨;将样品底部加上橡皮泥,粘在载波片上,表面加一层镜头纸,在压样器上压平后,即可在反射光显微镜下观察。

三、结果与讨论

(一)关于陶俑陶马的彩绘

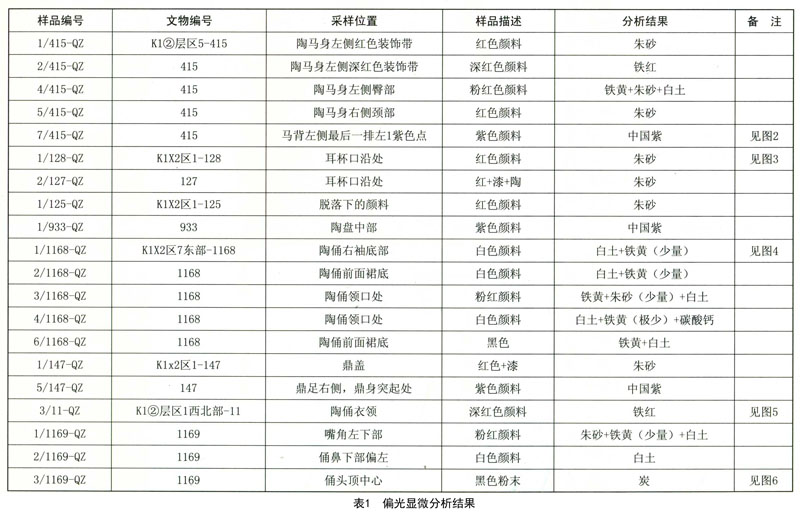

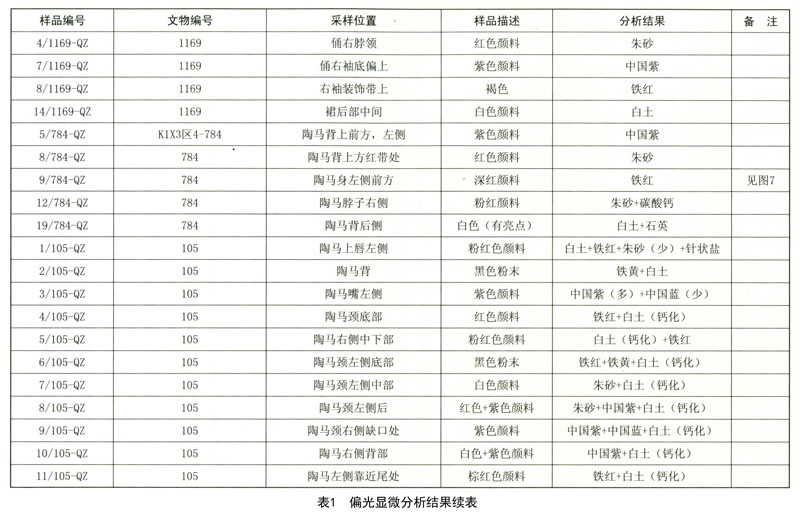

1.偏光显微分析结果(见表1)

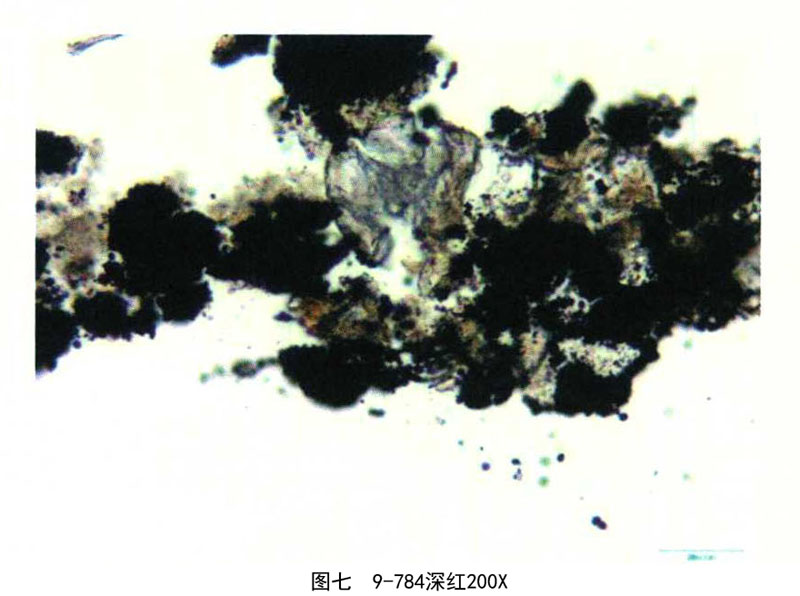

陶俑陶马的彩绘共有红、白、紫、黑等颜料。红色颜料为朱砂、铁红:紫色颜料为中国紫,白色颜料主要是白土和碳酸钙,黑色颜料是以炭为主要成分的墨(见图二—图七),

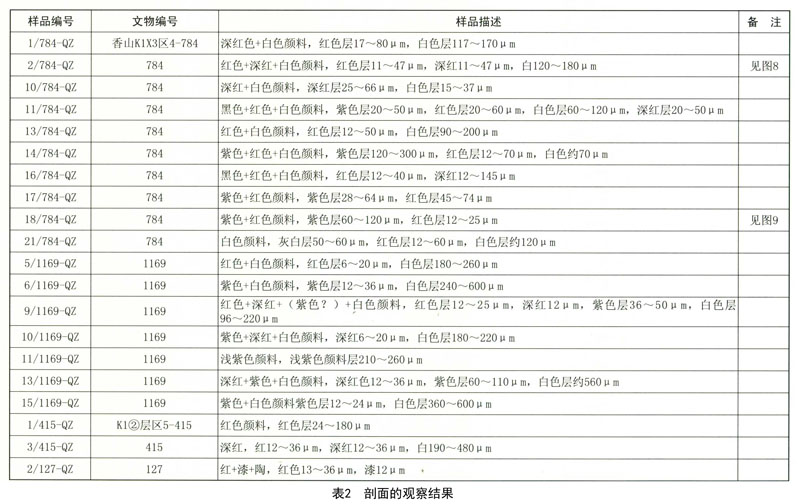

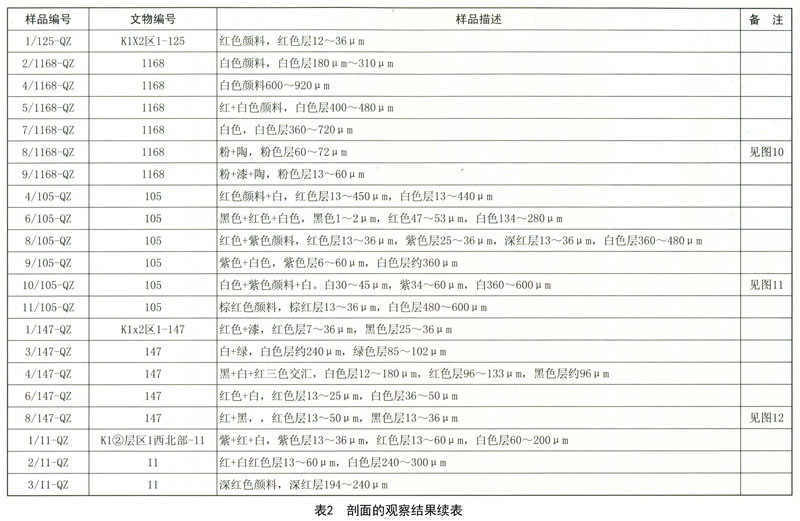

2.剖面分析结果(见表2)

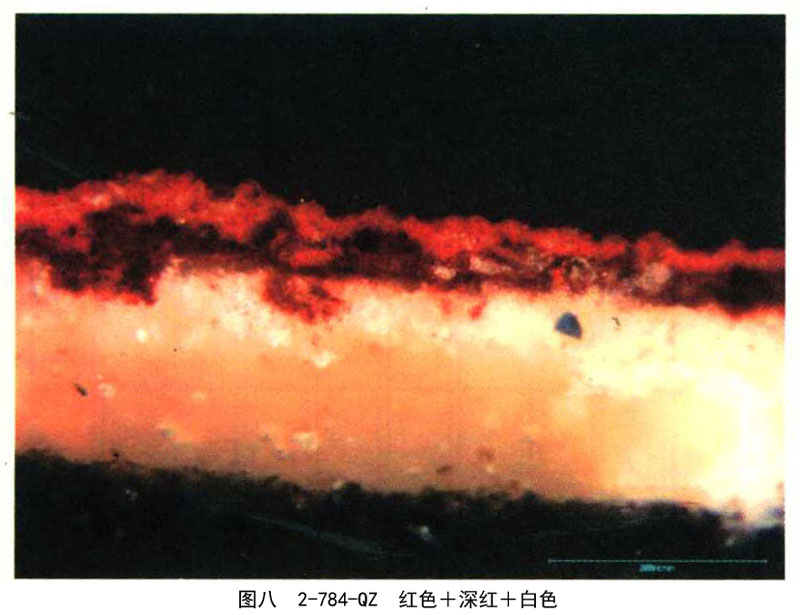

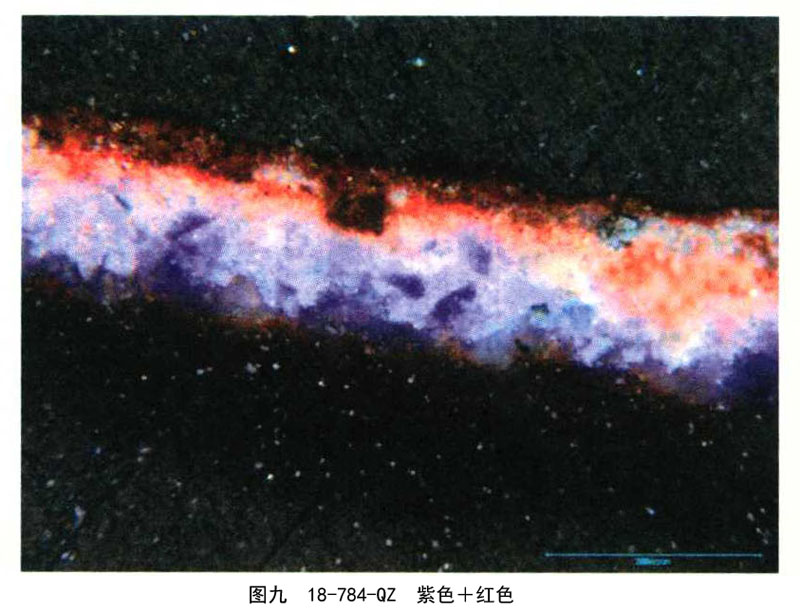

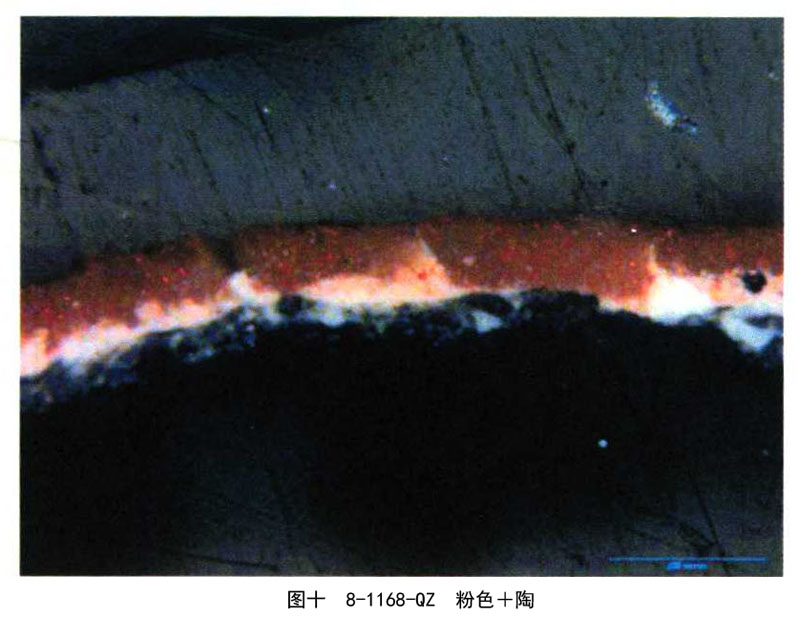

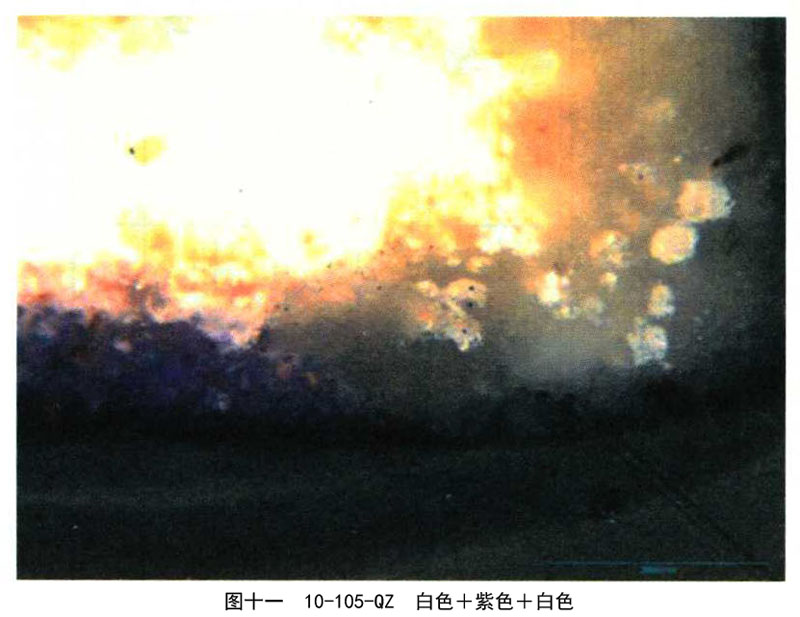

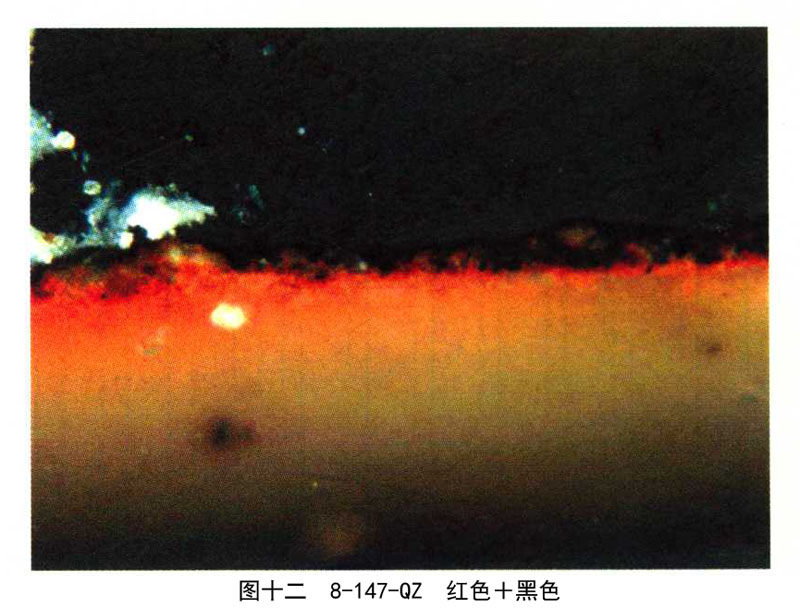

该墓出土彩绘文物的施彩工艺应为涂刷。首先视情况对烧好的陶胎表面使用腻子进行修补,使其较为平滑,易于施彩,如果陶质表面本身就很平滑,就不用上腻子;其次在文物的表面施以白色颜料;然后再施以其他颜料。例如白色的陶马先是用白色整体涂刷,然后用紫色、红色、黑色表现云纹、马鞍和马笼头。红色的陶马先是用白色整体涂刷,然后整体涂刷铁红,最后用紫色、白色、红色和黑色表现云纹、马鞍、马鬃和马笼头。从目前修复保护的情况看陶俑陶马的身上还没有发现漆层,但是耳杯、巵等文物却是直接涂刷漆层然后使用红色描绘图案(见图八—图十二)。

(二)关于中国蓝中国紫的使用

香山汉墓的彩绘陶俑陶马的色彩比较简单,以红、白、紫三种颜色为主,又有少量的黑色。其中紫色颜料为中国紫,中国蓝和中国紫的化学分子式为BaCuSi4O10和BaCuSi2O6,是美国弗利尔研究所FitzHugh女士1983年首先从中国古代陶器与青铜器彩绘颜料上分析出并命名的。目前学术界普遍认为文物上使用的这两种无机物均为人工制造,且与古代中国玻璃制造技术和原料有关。香山汉墓出土文物上的中国紫的大量应用说明当时人们已经熟练掌握了制造这种颜料的技术,这是2002年在山东省危山首次发现中国紫颜料后的又一次重大发现,也为中国蓝中国紫的使用地域和时代提供了新的考古资料。

本文受陕西省文物局文物保护科学研究项目(2011-K-002)资助。

注 释

[1] 夏寅、吴双成、崔圣宽、兰玉富,张治国、王伟锋、付倩丽:《山东危山汉墓出土陶器彩绘颜料研究》,《文物保护与考古科学》2008年第2期。

[2] 夏寅:《中国蓝中国紫研究》结项报告,2008年。

[3] 夏寅:《偏光显微分析在中国古代颜料分析中的应用研究及相关数据库建设》(硕士论文),2006年。

秦始皇帝陵博物院2013/曹玮主编;秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011