您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

西安北郊香克林小镇M38发掘简报

陈钢,李卓

内容提要 陕西省考古研究院在西安北郊谭家村清理了66座古墓葬,尤以M38出土器物与秦代历史联系紧密,“十九年相邦*”纪年的青铜戈弥补了秦相邦人属史书失载的缺憾。

关键词 西安北郊 M38 青铜戈

香克林小镇秦汉墓位于西安市汉长安城东南部龙首塬。建国以来这里发现的两汉墓葬逾500座,被认为是汉长安城居民的殡葬聚集区。上世纪80年代曾两次发现汉代窖穴,出土了200余枚的金饼,引起不小的轰动。2007年10月,陕西省考古研究院为配合香克林小镇建设,在此进行了工作,共计清理秦汉墓葬66座。工作区域内地层堆积情况基本为:

第一层:耕土层,深灰色,土质坚硬,含大量的建筑、生活垃圾,一般深20-50厘米。近现代墓葬、灰坑等遗迹均开口于此层下。

第二层:扰土层,深褐色,土质颗粒较疏松、纯净,一般深度为20-30厘米。关中地区常称此类土为“黑垆土”,被认为形成于汉唐时期。晚期遗迹均打破此层,汉代墓葬开口于此层下。

第三层:生土层,沙质,色淡黄。

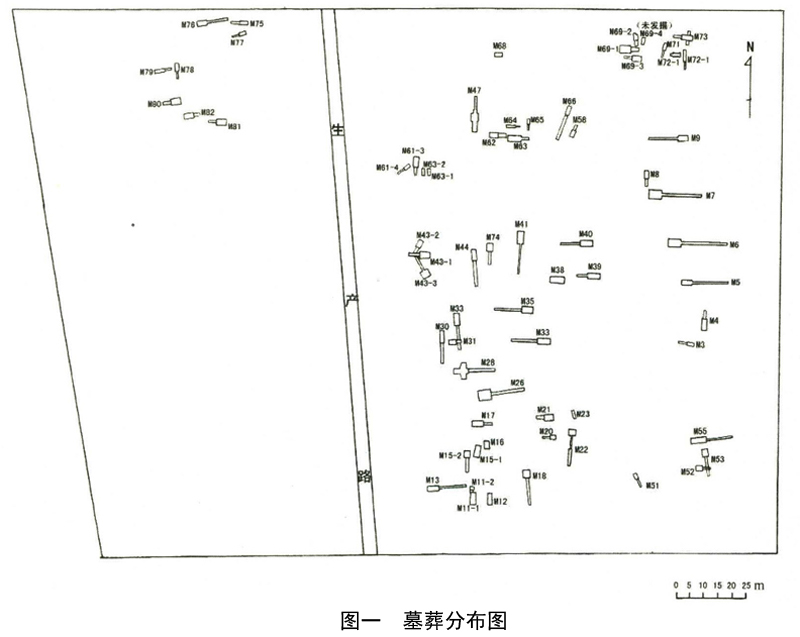

墓葬分布有一定的规律,东南部多西汉时期的竖穴土圹墓,中北部均为东汉时期的砖室墓,东北部则兼有土洞墓和砖室墓而鲜见竖穴墓。墓葬之间少有打破或叠压关系,常见多座墓向、墓形、随葬品风格一致现象,或为年代相近、有一定血缘关系的家族墓区(图一)。

香克林小镇两汉墓葬形制较为典型,同时也带有前代的遗风,虽经盗扰,但出土的随葬品仍很丰富,器形特点鲜明,分期变化明显。根据墓葬平面结构变化的主线,可将其分为四型:竖穴土圹墓、竖穴墓道土洞墓、斜坡墓道土洞墓、斜坡墓道砖室墓。结合墓葬形制和时代变化最敏感的陶器材料,并参照西安龙首塬、白鹿塬等地区已有考古成果[1],将66座墓葬初步划分为五期。

第一期 西汉早期,少数墓葬的年代上限可至秦。包括M12、M15-1、M69-1、M20、M80、M73、M53、M68、M11-1、M38、M8、M71、M72-1、M10、M61-2、M62、M69-3等共计17座。

第二期 西汉中期,即武帝中期至昭、宣时期。包括M61-1、M78、M11-2、M61-3、M65、M64、M23、M43-1、M21、M16、M40、M58、M6等共计13座。

第三期 西汉晚期即昭、宣时期为主。包括M32、M7、M15-2、M26、M75、M41、M3、M18、M72-2、M15-2、M4、M66、M69-2等共计13座。

第四期 东汉早期。包括M5、M17、M76、M35、M33、M81、M82、M43-2、M39、M30、M74等共11座。

第五期 东汉中、晚期。包括M74、M9、M28、M44、M55、M54、M13、M31、M43-3、M47、M53共计11座。

这批墓葬位居汉长安城东南,应属京城居民的墓群。结合墓形、出土器物综合分析,这批墓葬墓主生前的地位大致有两个阶层:少部分贵族和大批中下层官吏、工师工官、富庶的中小地主,大约相当于大夫和士两个等级,极少数最高可达十级左庶长及十八级大庶长之间。而M38更是一座带有秦文化特点的墓葬,现具体介绍如下。

一、墓葬形制

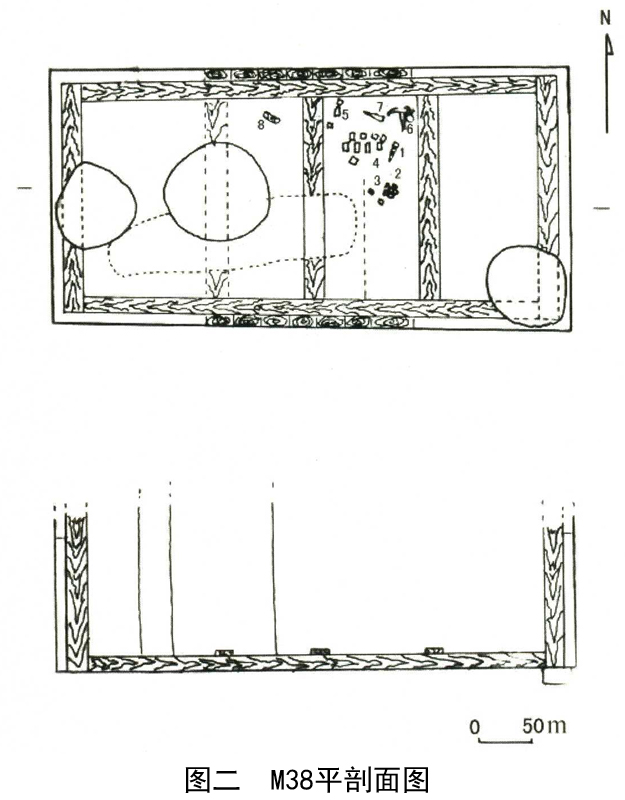

M38为一座竖穴土圹墓。位于发掘区东中部,北距M39约4.5米,北邻M40约12米。平面呈长方形,方向90°。墓室内发现有三个盗洞,盗洞内填土为花土以及灰陶片,可辨器形有房仓脊。

墓室四壁表面光滑,长4.9、宽2.4-2.55米,墓口深1.3、墓深6.9米。墓底凹凸不平,东部稍高。五花填土未经夯打。有熟土二层台,土质较墓室填土稍硬,南、北均宽0.1-0.12、东西均宽0.08-0.12、高1.3米。葬具一棺一椁。椁室呈“工”字形,长4.65、宽2.3、高1.3米。二层台台面上有椁盖板痕迹,板长近2.5米。椁室的搭建方法是先在墓底四周放置枕木各一,其中东、西枕木插入二层台内,南、北枕木与之相接从而构成“工”字形外围框架。东西枕木长2.2-2.25、宽0.2米,伸入二层台内约0.15米,南北枕木长4.35、宽0.2米。框架内放置南北向枕木若干,因盗扰,中部仅见三处痕迹,长2.1-4.7、宽0.15-0.16、厚0.06-0.08米。枕木上铺东西向底板,板宽约0.2米,可见总宽1.2米。椁挡板伸入二层台内,长度约同东、西枕木。二层台台壁中部可见6块侧板痕迹,由东向西宽度分别为0.18、0.24、0.3、0.33、0.12、0.16米,长度不详。木棺位于椁室的西南部,长方形,长2.3、宽0.6米,高度不详。椁室东北部黑色朽迹一处,长1.2、宽0.55、厚度约0.05米。遗迹表面堆积呈层理,似皮质朽痕。墓室被盗扰,葬式不详。(图二)

二、随葬品

M38中出土各类随葬品共8组34件,包括铜器、骨角器等类。椁室东北部的黑色朽迹中夹杂有骨质素面棋子10枚、铲形带孔骨器4枚、黑褐色药丸(?)16粒、鹿角2件;在椁室的北壁有铜戈1件、铜矛1件、铜镦1件和竹柲朽痕。竹柲宽近3.3厘米,多股合成,应为积柲。

1.铜器

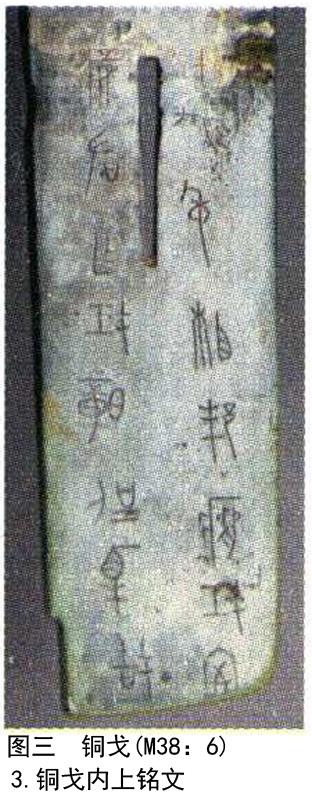

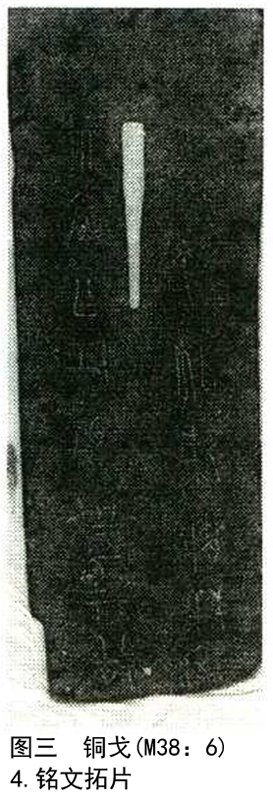

戈 出土于墓室东北部的棺椁之间,通长24.9厘米,表面有朱红色及褐色结垢物质,为韬朽迹;援首刃有漆黑色物质,内尾色青绿似玉质,为“青漆古”锈斑;栏、内前端有摩擦痕。窄援首,微上扬,面有三脊,下刃有孑刺,长15、孑刺部分宽2.8、中脊部分厚0.3厘米。胡长,有孑刺,长12.4厘米,四穿,上穿竖向半圆形,直径0.7厘米,距下穿2.2厘米,其余三穿长条形,长1.72、宽0.16、间距0.98厘米。直栏,高0.2厘米。直内上扬,长9.7、宽2.6-3、厚1.5厘米,长条形一穿。内上近栏处套合戈帽,可拆卸,回首鸟形,体空,长尾下勾,双翅收拢背后,鼓腹,长曲颈,上嵌白色金属丝为鸟羽,通长6.1、高5.2厘米。腹下椭圆形銎口,沿横径一分为二与戈内套合,直径2.4×1.85厘米,尚存柲朽迹,銎表面为镶嵌的白色金属丝,图案似流动的云气纹样。内上铭文阴刻,2行共16字,每行8字,释文为:十九年相邦*,攻室廣,右乍攻暲,冶觸造。(图三:1、2、3)

矛 M38:7,出于墓室东北棺椁之间、戈的东部。截面呈四棱形,中脊高,血槽深,刃薄、锋利,骹上有鼻,圆穹,内有柲朽痕迹。通体有银白色图案,骹部为两两相对的半弧,矛体部分等距离分布大小相同的圆点。通长14.4、脊高0.9、锋长9.95、銎外径1.8、壁厚0.16厘米。(图四)

镦 M38:8,出土于戈柲尾端,应为戈的组件。残余二段,不可复原。银白色,质脆。首端淤满秘之朽迹,残高8、径2.5厘米;尾端内塞红烧土及黄色细泥,外部头端粘有多层细密织物痕迹。(图五)

2.骨角器

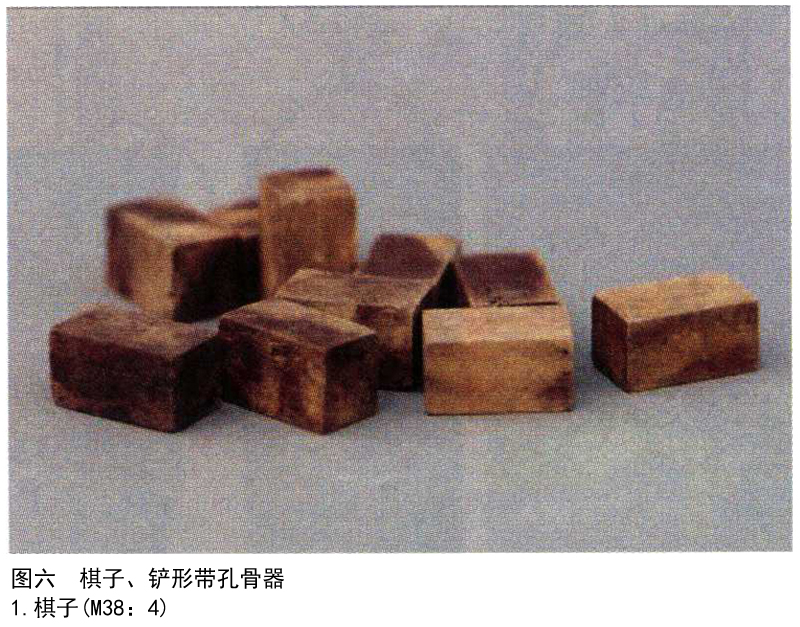

棋子 M38:4,长方体,素面,磨光精致,一组10枚,形制相同,长2.45、宽1.5、高1.3厘米,出土时表面沾有褐色物质。(图六:1)

铲形带孔牌 M38:5,4件,表面沾有褐色物质。1件呈长条形薄片状,一短边有小孔,通长10.4、宽0.85、厚0.38厘米,局部有小钻孔。2件铲形,铲头单面刃,柄部弧内收,弧部有小孔,长约为10.4、铲头宽约2.9、厚0.4厘米。1件柄残,残长6、残宽2.9、厚0.6厘米,表面粘有朱砂、褐色皮革朽痕及黑色植物朽痕。(图六:2)

兽角 M38:l,略有弯曲,上细下粗,截面呈圆形,残长7.6、直径0.3-1.4厘米。

鹿角 M38:2,已残,截面近圆形,质地酥松。残长4、直径0.95米。

3.其它

药丸(?) M38:3,16枚完整,另有少量残块。黑褐色,质软,体轻,形不规则,多数呈球状,少量葫芦形,还有的近扁饼状,手工捏制成型。直径约1-1.5厘米。(图七)

三、初步认识

铜戈铭文经袁仲一先生考释,应为“十九年相邦*,攻(工)室廣,右乍(作)攻(工)暲,冶触造”,为秦始皇十九年器。秦始皇十九年相邦人属,史书尚缺,因此,“*”字的出现,对历史的研究尤为重要。因对释文另有文章撰述考证,此不赘。

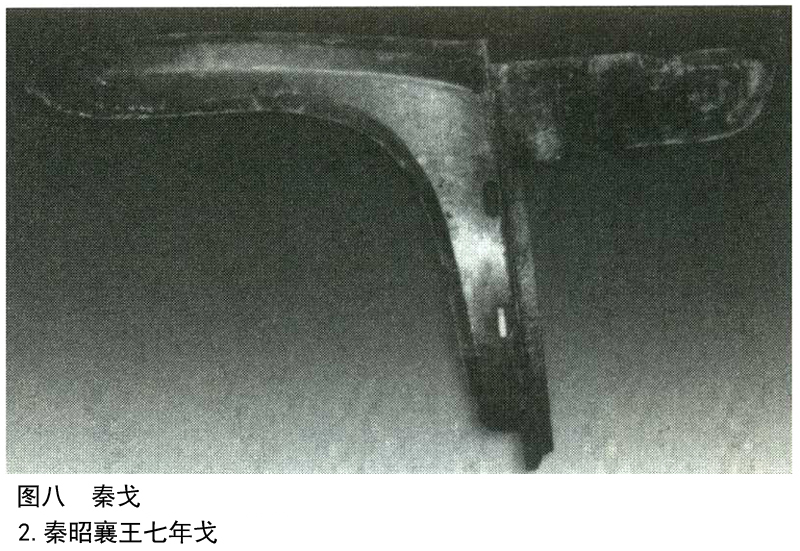

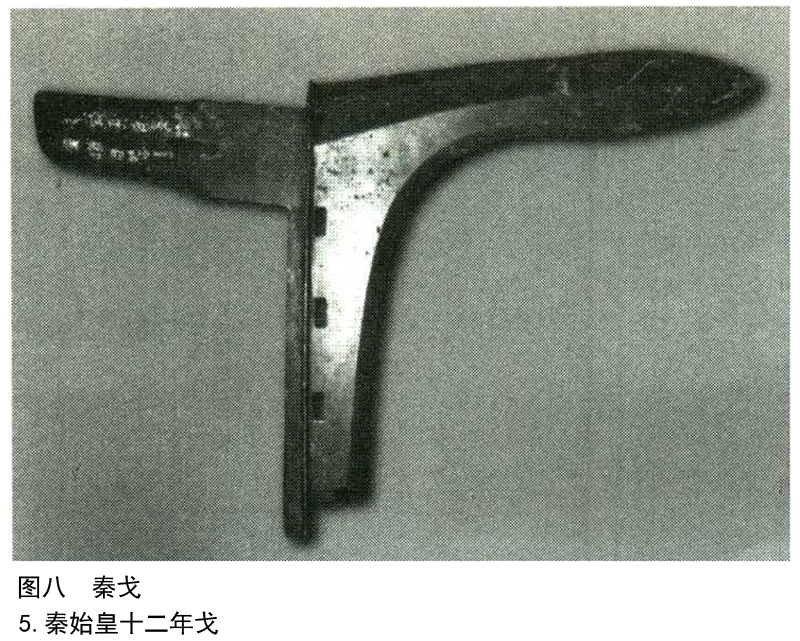

秦代戈的形制,主要沿袭战国,但又有自己的特点,并逐渐形成定制。从出土及传世的秦戈来看,秦戈的变化主要集中于胡、穿、援三处。秦代前期戈多为中长胡三穿或四穿,后逐渐将其统一为长胡四穿。秦惠文王八年内史操戈援狭窄,微向上弯,两面有刃,中长胡三穿[2];秦昭襄王前期戈的变化不大,后期戈的援部上弯明显,胡部略微加长,但穿的数量未有变化[3];吕不韦任相邦后至秦始皇兼并六国,秦戈的形制统一为长胡四穿,援与秦昭襄王时期相比变化不大[4]。此次M38中出土的青铜戈即为长胡四穿,但又有孑刺,器型上与典型秦器稍有差别。(图八:1-6)

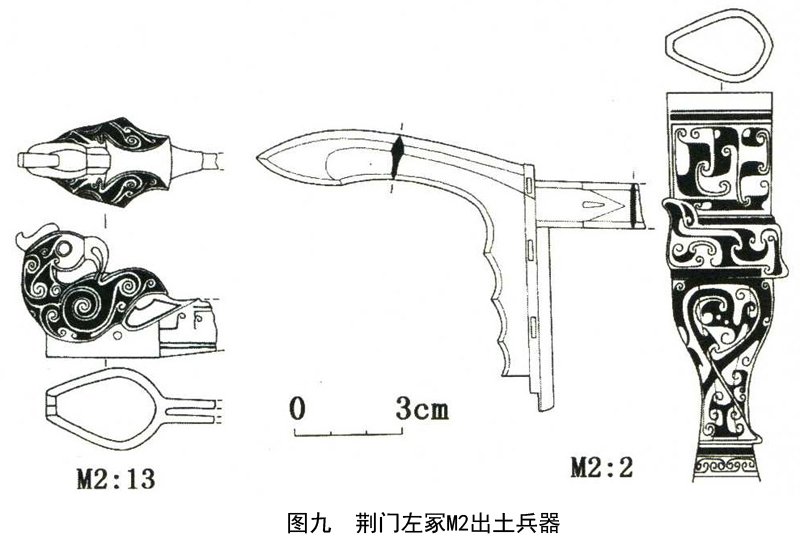

错银纹饰的鸟形戈帽,纹饰作流云状,有战国楚文化的风格。此类遗物在过去也多有出土,常被认为是杖首或称鸠首。如荆门左冢楚墓M2:13,出土于墓葬的南室,整体做卧状的凤鸟形,顾首,圆头,圆睛,尖嘴。嘴与身相连,作啄脊羽状。头项冠,冠尾上翘,尾羽平。双翅下有对穿圆孔,鸟腹内空,呈椭圆形,通体错银云纹。残长5.7、高3.5厘米。从该墓随葬品的分布看,其椁南室底层主要放置长杆的兵器,如戈、矛等。戈和矛的头皆向东,其鐏部在西端,其上的中部和西端放置青铜礼器壶、盘和匕等。其间再穿插一些小件的青铜兵器和工具。残铠甲大都见于南室西端的上部。同出的M2:2为一件铜戟,戟刺为1件窄刃戈,戈援上扬,尖锋下垂,戈下刃尾部铸成波浪形四孑刺,长方形内,内尾残,内上有刃,栏侧三穿,内上一穿,戈援长16、宽2.7、内残长6.2、宽2.6、胡长14.2厘米;锋尖圆锋,中脊起凸棱,脊侧有血槽,圆骹,骹上有一带孔鼻纽,通长21.2厘米:镦作高杯形,中部饰一横“S”形棱,口作椭圆形,截面前扁后圆,下部作扁六棱形,其上通体错银,纹饰为变形凤纹和云纹,通长11.3厘米(图九)[5]。

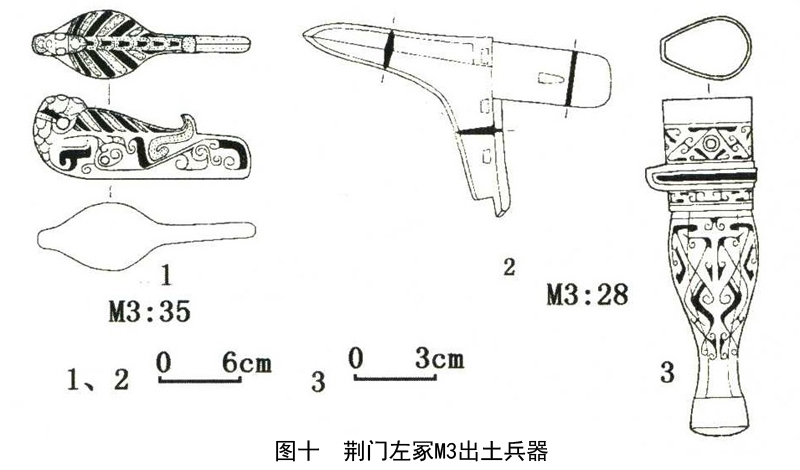

左冢楚墓同墓区M3:35,首作鸟头形,顾首,尖嘴,圆睛。支翅末端上翘,长平尾。通体错金羽毛和云纹。长6.6、高2.5厘米(图十)。该器出土于椁南室,与戈、矛首端位东,戈鐏、矛鐏以及各类型铜镞位椁室西或中段[6]。

左冢楚墓的时代为战国中期晚段,M3稍晚,墓主人均为男性。由于出土时鸟形戈帽与戈头脱离,被认为是鸠首或杖首。但从其出土位置看,应不确。结合本次发掘M38出土情况看,均是戈帽,是战国中期以后常见的一类戈部件。

鸠首与戈帽的定名常有混淆,主要是出土时戈帽多脱离原位,两者器形又比较相似。鸠首常见于汉代墓葬,据《礼记·月令》中记载:仲秋之月“养衰老,授几杖,行糜粥饮食。”这一传统延续到两汉,《后汉书·仪礼志》载:“仲秋之月,县道皆案户比民。年始七十者,授之以王杖,之以糜粥。八十九十,礼有加赐。王杖长九尺,端以鸠鸟为饰。”王杖之所以要用鸠鸟作为装饰物,是因为古人认为鸠鸟是“不噎之鸟”,用鸠鸟做饰物,可以使“老人不噎”。杖首品种有龙头纹、鸠鸟纹、马羊纹等,其中鸠首比较高贵。著名的鸠杖为1959年甘肃武威磨嘴子M18出土,长194、径4厘米,竿头上镶有一只木雕的鸠鸟。出土时鸠杖平置在棺盖上,鸠鸟伸出棺首,木杖上还系着10枚东汉明帝时期颁发的王杖诏书令木简。棺中的死者是一位老人,通过这份宝贵的诏书册,可知汉代晚期以后,拥有鸠杖的“鸠杖主”享有六百石的待遇,与县令相当;可以在专供皇帝使用、普通中不能使用的驰道中行走;如果有地方官员侮辱鸠杖主,要受到严厉的惩处。1981年在武威磨嘴子另一座汉墓中,又出土了26枚写有汉成帝建始二年诏书的木简,内容与M18木简完全一样。1993年河北定州市文物保护管理存汉代铜鸠首杖,鸠首杖分杖首、木杖、杖镦三部分。木杖已毁,杖首、杖墩为青铜质,有错金银装饰。杖首长2.3厘米,顶端为鸠首,尖喙,眼部为贯通孔,头部饰错金银羽纹,有对应的一对穿孔以固定木杖(图十一)[7]。四川彭县出土画像砖,正面刻的是一座上有天窗、下有台阶的仓库。仓库前放置着量器,量器右边,有一手持鸠杖的老人躬身坐于地面,手扶粮袋,中间一人正从仓库里拿出粮食倒入老人的袋中,左边有一身穿长服的官员,正坐在席上挥手示意[8]。成都郊区东汉墓出土一块画像石,画面左边也是一座库房,库房前有一人捧器皿,正向画面右边树下手持鸠杖坐在地上的老人走去[9]。这两幅图以前曾经认为其内容画的是“告贷”、“乞贷”,实际上应该解释为“养老图”,其内容就是反映了汉代对持鸠杖老人的待遇。

与M38同出的错金铜矛,体小,锋锐,也具有楚文化的遗风。综合考察后,可初步判定,M38出土的青铜戈应为秦始皇时期由中央负责监造的集合了多地精工巧匠作成的一件重要兵器。

M38为一座竖穴土圹墓,盗洞中出土有房仓脊,同时它与周围的其他墓葬之间没有打破关系,其时代应稍早于周围的其他墓葬,初步判定该墓葬的年代为西汉早期。从墓葬规模看,墓主生前有比较高的级别,墓圹大,葬具虽经盗扰,却仍可看出棺椁的考究,尤其是其中随葬的铜戈、铜矛,集多种文化特色。兵器埋葬时都套有皮韬,反映了主人对其的钟爱。综合判断,主人生前应是一位武士,或为秦统一后归顺的他地移民或后裔。按照荆门左冢楚墓M2、M3墓主身份的判断,其生前的等级为士。

西安北郊这批汉墓材料是继历年来西安北郊汉墓发掘的又一次补充。发掘的墓葬几乎全部遭受不同程度盗扰,墓形、棺椁、封门等材料残缺严重,但出土遗物非常丰富,有些材料确有深入研究的必要。尤其是对M38出土的两件兵器来源、制造工艺等材料如能开展深入研究,必然能对这个时期文化融合、交流背景有深刻的阐释。其出土的丸形遗物,明显未经烧制,本体内层褐色,决不是一般意义上的泥丸或弹丸,因未进行成份分析,其功用只能初步推测为药丸。同墓区墓葬中还见有数量较多的薏苡实炭化物,颗大粒圆,可以看出埋葬时的状态非常饱满。这类遗物的随葬不仅反映出当时人们对养生的重视,还和方士崇尚、谶纬学说的流行有关[10]。

参加工作人员有:许卫红、王宝东、陈钢、王煊、容波、申茂盛、付倩丽等,袁仲一先生提供了铭文考释,西北农业大学的张文生先生进行了植物鉴定。

注释

[1]a.陕西省考古研究所:《白鹿原汉墓》,三秦出版社,2003年。b.西安市文物保护考古所:《西安龙首原汉墓·甲编》,西北大学出版社,1999年。

[2]王辉、萧春源:《珍秦斋藏王八年内史操戈考》,《故宫博物院院刊》2005年第3期。

[3]a.梁云:《秦戈铭文考释》,《中国历史文物》2009年2期。b.王辉、萧春源:《珍秦斋藏王二十三年秦戈考》,《故宫博物院院刊》2004年第4期。

[4]a.陕西省考古研究所、秦始皇陵考古发掘队:《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告(上)》,文物出版社,1988年。b.彭适凡:《秦始皇十二年铜戈铭文考》,《文物》2008年第5期。

[5]湖北省文物考古研究所、荆门市博物馆、襄荆高速公路考古队:《荆门左冢楚墓》,文物出版社,2006年。

[6]同[5]。

[7]狄云兰:《定州市文管所藏鸠首杖》,《文物春秋》2011年第3期。

[8]a.高文编:《四川汉代画像砖》,上海人民美术出版社,1987年。b.唐光孝:《从<养老图>谈汉代养老、扶孤等民政问题》,《四川文物》2001年第4期。

[9]张建:《曾家包二号墓墓门画像考辨》,《成都大学学报(社会科学版)》1988年第1期。

[10]张厚墉:《浅论韩城姚庄坡东汉墓出土的薄荷、薏苡和枣核》,《考古与文物》1983年第3期。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011