您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

秦始皇帝陵封土西侧三号陪葬坑勘探简报

秦始皇帝陵博物院

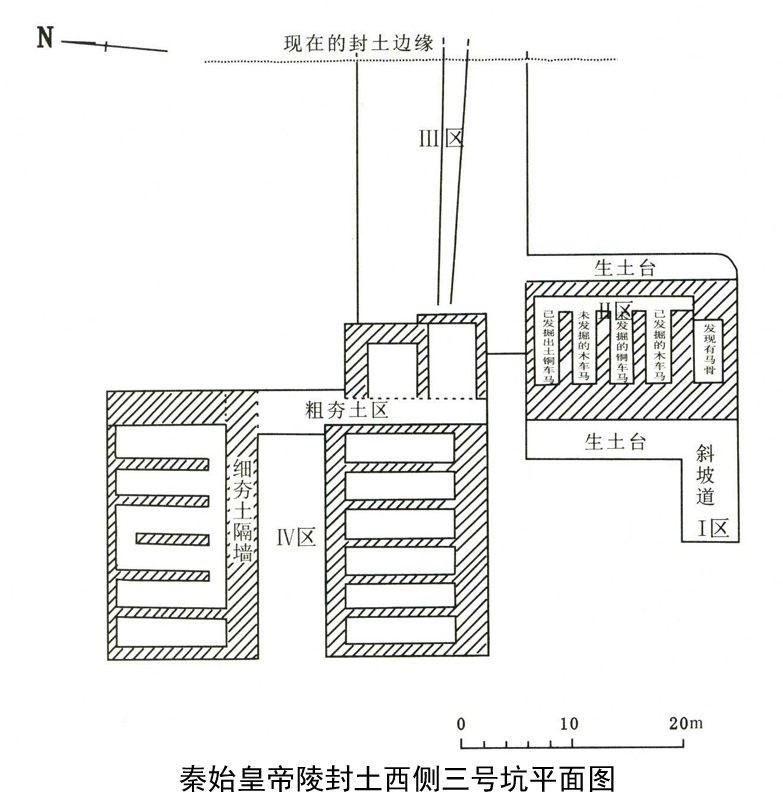

内容提要 秦始皇帝陵封土西侧三号陪葬坑早年发现并进行过局部发掘,出土了两乘具有完整系驾关系的铜车及铜马。可惜早年勘探不详,为进一步研究这一重要陪葬坑,本简报公布了对这一陪葬坑的详细勘探成果,以弥补资料的不足。

关键词 秦始皇帝陵 陪葬坑 铜车马

一、考古工作回顾

始皇陵封土西侧三号陪葬坑于1978年6月由秦始皇陵兵马俑坑考古队发现。早期的勘探资料对该坑的平面形制、建筑结构以及部分坑道包涵物进行了报道披露。以下是当时的勘探成果摘要:平面形制呈“巾”字形,东西和南北均为55米,距地表深8米左右,与西内城门东西相对,是西侧墓道前的陪葬坑。平面布局分为四个区间,一区位于坑南侧偏西处,为一东西向的长29米、宽4.8-5.5米的斜坡门道,西端是门道口,东端与二区相接;二区为呈南北向的东西宽15米、南北长19米的长方形区域,二区内曾出土两乘彩绘铜车马;三区位于二区之北坑的东端,东西长50米、南北宽15米、深10-22米,因其通向地宫,钻探者认为它是地宫的西侧羡道;四区位于坑的北侧,平面略呈“凹”字形,由南北两个并排的耳室组成,耳室的东端与甬道相连。

该坑被发现后,经过两次试掘。第一次试掘于1978年6月,共开五个探方,面积为136.4平方米,具体发掘资料尚未公布。第二次试掘时间是1980年11月-12月,有些材料指出发掘了二区的西北角,也有报告指出试掘的为自北向南的第一个耳室;试掘方出土了两乘铜车马,发掘成果引起轰动。发布的成果包括该坑的发掘报告、铜车马的修复报告及一系列研究论文。[1]

2000年陕西省考古研究所与秦始皇兵马俑博物馆联合考古队曾对该坑复探,认为原来认为的Ⅲ区有误,新的勘探认为Ⅲ区应该是一处明井,该明井是封土西侧排水渠的一部分。勘探资料反映该明井东段位于封土之下,平面呈梯形,封土外暴露出的明井东西长22米,宽15-17.5米,自东向西宽度逐渐缩小,渠底距地表深23.5米,井口以上覆盖土层厚5.8米。井壁有较大的收分,底部宽仅1米,横截面呈倒梯形,在南北壁上距现地表14米处设置有宽2.5米的生土二层台[2]。在其西侧为与第二明井相连的暗渠,勘探成果显示暗渠东西长31.5,南北宽1.5-2.5,自西向东深20-21.5米,暗渠的中部呈弯曲状,对水的流速起到了缓冲作用。该段暗渠正处于含铜车马陪葬坑的下方,从铜车马陪葬坑下穿过,秦代时它们均在封土的覆盖之下[3]。

综合以上勘探资料,我们对该坑的平面形制与建筑结构认识有了基本的材料依据;对两乘铜车马进行了深入研究;对陪葬坑与封土西侧的排水系统的关系形成了一定的材料基础。但是,还有一些问题尚未解决,如通过分析早期勘探材料,对于陪葬坑的形制、结构以及各部位的内涵还有相当多的不清之处,勘探成果对该坑形制、结构、内涵的认识并不均衡;早期资料将Ⅲ区定为墓道,近年勘探成果认为是排水明渠,两种认识存在较大的差距。

二、工作简况

出于配合秦始皇帝陵博物院建筑的需要,我们于2010年初开始对该陪葬坑进行了重点勘探,争取在现有的技术手段下解决该坑认识上存在的一些问题。现将勘探收获简报如下,敬请指正。

2010年1月25日至5月28日期间工作。1月25日至3月1日将Ⅰ、Ⅱ区探清,Ⅲ区北区工作于3月16日开始,地表植物丰满,须修剪后才能工作。3月2日探出Ⅲ区西边也有夯墙,过去报告无夯墙。3月31日发现北区坑中间有南北方向5个隔墙。4月11日开始南区钻探,4月23日至4月27日新探的Ⅳ区南区东墙向东、Ⅲ区西有一处陪葬区域,定名为V区;4月28日开始复探Ⅳ区南区、排水暗渠。至5月24日探完Ⅲ区南北剖孔后证明为一个梯形的排水暗渠,5月28日圆满结束。

三、勘探成果

(一)区位与地貌

三号陪葬坑位于现封土西侧,与封土中心、内外城西门轴线位于一线。坑西距内城西门38米,东部压在现封土边缘之下。

现今该地地势南高北低、东高西低。地面种植有草木和稠密的低矮树木,其中区Ⅰ、Ⅱ区植物种植相对稀疏,其它各区较为稠密。

早年试掘的部位已无明显的地面标示,只好在工作中予以验证还原。

(二)平面形制

该坑总体上平面呈不规则形(以前用平面呈“巾”形的表述并不准确)。从平面和建筑结构上可分为五个部分,由四组相对独立的甬道式地下坑体组成,另有一个斜坡通道、一组地下排水渠(包括明渠部分与暗渠部分)。早期的勘探资料将该坑平面分为四区:Ⅰ区为通向Ⅱ区的斜坡道;Ⅱ区为原出铜车马的地下陪葬坑;Ⅲ区原认为是通向地宫的墓道或羡道,本次工作再次确认其为地下排水渠;Ⅳ区原分为南北两个过洞,本次勘探证明判定准确。在此分区的基础上,我们在Ⅲ区内发现一组地下陪葬单元,定义为Ⅴ区。

(三)Ⅰ区

地层结构

第1层:表土,厚0.15-0.3米,系近现代耕作活动层。

第2层:花土,厚2.9米,由黄土、黑垆土、细砂石等混合,经粗夯而成,系封土的组成部分。

第3层:花土,厚0-2.4米,由黄土、黑垆土混合,经粗夯,质较密,系坑内填土。

第4层:黑垆土层,系秦代或秦代以前的自然堆积层。

平面形制与结构

平面呈长方形,斜坡状。东西长11米、南北宽5.2米;西端距地表3.2米,东端底部距地表5.6米。

内涵与遗物

没有包涵物。

(四)Ⅱ区

现地表种植一年生草本植物,地势南高北低、东高西低,早年发掘后回填导致的地面下陷历历在目。

地层结构

第1层:表土,厚0.15-0.3米,系近现代耕作活动层。

第2层:花土,厚3.1-4.7米,由黄土、黑垆土、细砂石等混合,经粗夯而成,系封土的组成部分。

第3层:花土,厚1.6-2米,由黄土、黑垆土混合,经粗夯,质较密,系坑内填土。

第4层:遗迹堆积层,厚1.3-1.5米,系坑内建筑使用的木材、遗物以及后期填充物形成的堆积。

第5层:花土层,厚1.8-2米,由层厚5-7厘米的细夯层构成,该层系甬道间的夯土隔墙及陪葬坑的基础。

第6层:垆土层,厚1.2米,颜色深褐,质密,硬度大,系秦代和秦代以前的自然堆积。

第7层:黄生土。

平面形制与结构

平面呈长方形。开口于第2层下,即封土层下。南北通长19.2、东西宽18.6米。坑体由生土二层台、夯土墙、过洞、甬道四部分组成。

生土二层台 分布于坑体的东西两侧。东侧台体宽2.4米,南北长19.2米;西侧台体宽3.5米,南端自斜坡道的北侧始,北与坑体的北边缘平齐,总长14米。该部位在第2层下填充粗夯士,系坑内填土。

夯土墙 分为四周边墙与过洞间隔墙。四周边墙宽度不一。东侧边墙宽1.4米;南侧墙宽1.4米,东、南边墙相交处夯土墙向内侧明显加宽,形成依角而建的夯土台体,该台体东西宽3.6、南北长4米;西墙宽2.4米;北墙宽0.8米。过洞间隔墙共有4堵,自北向南编为1-4号:1-3号隔墙,均东西长6.6、宽1.2米;4号隔墙,东西长6.6、宽2米。

过洞与甬道 自北向南排布5个过洞,分别编为1-5号过洞。1、2、4号过洞均东西长6.6、南北宽2.2米;3号过洞东西长6.6、南北宽2米;5号过洞东西长5.8米,南北宽2.8米。1-4号过洞东端为一南北向甬道,南北长14.4米,东西宽1.4米。1-4号过洞通过东端的甬道相连接,与南侧的5号过洞之间以4号隔墙以及东南拐角的台体相隔。

内涵与遗物

1号过洞 为已发掘的区域,出土两乘青铜车马,相关资料见已发表报告。

2号过洞 该过洞的西部区域在距地表7米处发现有残银环、青铜节约,东部区域发现有朽木痕迹,判断该过洞遗物为车马,进一步可定为木车,有金银车马饰。

3号过洞 该过洞两部区域距地表6.8米处发现有青铜马缰饰,与已发掘铜车马出土饰品相类;东部区域勘探时发现有青铜车体迹象,出于保护文物需要未深探;判定该过洞与1号过洞埋藏物一致,为青铜车马。

4号过洞 发现有朽木迹象,未发现有其它青铜迹象,判定与2号过洞埋藏物相似。

5号过洞 该过洞与前4个过洞相对分隔;西部区域在距地表7.4米处,发现有似为马骨的迹象,东部区域在距地表7.2米处发现有朽木痕迹,判定该过洞埋藏物应该为真马木车。

(五)Ⅲ区

现地面种植较密的树木,中部为宽2米的参观道路,地面铺砖,东侧为现存封土,种植有松柏。

地层结构

第1层:表土,厚0.3米,系近现代耕作活动层。

第2层:花土,厚4.5米,由黄土、黑垆土、细砂石等混合,经粗夯而成,系封土的组成部分。

第3层:花土,厚0-2.4米,由黄土、黑垆土、砂石混合,经粗夯,质较密,系坑内回填土。

第4层:淤土,厚1米,较细密,质地疏松,系淤积而成。

第5层:生土。

平面形制与结构

平面大致呈长方形,东起现封土边缘,封土以内部分未探,南北宽15.4、东西长22.3米;在距地表14米南北边缘各有宽约2米的生土二层台;渠底宽1-2.1米,渠底至地表23.4米。

暗渠平面形状为长方形,宽1米,东西长34米,暗渠东端2.4米,西端有7.3米未经打动。因建陪葬坑(Ⅳ区南过洞Ⅱ区南区),中段24.3米被挖透,粗夯夯起至坑底。

内涵与遗物

发现有残铁器,应该为修渠工具残损物。

(六)Ⅳ区

地表现种植较密的纪念树木。地势东高西低,高程在487-485米左右。

地层结构

第1层:表土,厚0.2-0.3米,系当代耕作活动层。

第2层:扰土,厚0.7米,由黄土、细砂石等构成,系后期山前洪积层。

第3层:花土,厚0.8米,由黄土、黑垆土、细砂、小石块混合,经粗夯,质较密,系封土的边缘部分。

第4层:红烧土,厚2-2.5米,较硬,质密,系坑内填土被焚烧后的倒塌堆积层。

第5层:夯土,由黄土、黑垆土、细砂夯筑而成,夯层厚5-7厘米,该层构成了过洞间的隔墙及建筑基础。

第6层:路土,分布于坑体外的西侧,总厚0.2米,由层厚2-3毫米的细层构成。

第7层:厚0.8-1.2米,颜色深褐,质密,硬度大,系秦代和秦代以前的自然堆积。

第8层:生土。

平面形制与结构

Ⅳ区总体平面呈长方形。南北通长34.4、东西宽24.4米,分为南北两个区。

北区 南北宽13.6、东西长24.4米;由夯土墙、过洞、甬道三部分组成。东墙宽3.1米,距坑底高出1米起夯墙,南墙宽2.8米,西墙宽1.2米,北墙0.8米。中部设置东西排列的南北向5道隔墙形成6个过洞,自东向西分别编为1-6号过洞、1-5号隔墙。

第1过洞 宽3、长8.4米。

第2过洞 宽2.3、长8.4米。

第3过洞 宽2.5、长8.4米。

第4过洞 宽2.5、长8.4米;第3、4过洞北端相通。

第5过洞 宽2.6、长8.4米。

第6过洞 宽2.4-2.7米,南端宽2.4、北端宽2.7米,通长10米。

第1隔墙 宽1、长8.4米。

第2隔墙 宽1、长8.4米。

第3隔墙 宽1、长6.6米,两端均未连通南北墙。

第4隔墙 宽0.9、长8.4米。

第5隔墙 宽0.9、长10米,两端均与南北墙相接。

甬道 位于1-5号过洞的南端,东西长16.8、宽1.6米;1-5号过洞的东端均通向该甬道。

南区 南北宽14.7、东西长21米;由夯土墙、过洞两部分组成。东墙宽0.8、南墙宽2.9、西墙宽1.2、北墙宽1.8米。坑中间东西排列南北向5条隔梁形成6个过洞;自东向西分别编为1-6号过洞、1-5号隔墙。

第1过洞 宽2.7、长8.4米带。

第2过洞 宽2.8、长8.4米。

第3过洞 宽2.5、长8.4米。

第4过洞 宽2.2、长8.4米。

第5过洞 宽2.6、长8.4米。

第6过洞 宽2.4,长8.4米。

第1-5号隔墙均宽0.8、长9.9米。

内涵与遗物

南北区均覆盖于封土之下,但是焚烧严重,基本上没有发现内涵与遗物的相关信息。

(七)Ⅴ区

该部位的地面现状同Ⅳ区。

地层结构

第1层:表土,厚0.3米,系近现代耕作活动层。

第2层:花土,厚1.7米,由黄土、黑垆土、细砂石等混合,经粗夯而成,系封土的组成部分。

第3层:花土,厚3.2米,由黄土、黑垆土混合,经粗夯,质较密,系坑土填土。

第4层:夯土,由黄土、黑垆土夯筑而成,夯层厚5-7厘米,该层构成了坑体的建筑基础。

第5层:生土。

平面形制与结构

平面呈长方形。南北通长12.8、东西宽7.8米;由南北两个建筑单元组成。

南部单元 平面呈长方形,东西长7.8、南北宽6.3米;东、南、北侧边为夯土墙,东侧墙宽0.8、南墙宽l、北墙宽1米;中部形成一个东西长6.9、南北宽4.3米的过洞。

北部单元 平面呈长方形,南北长7.2米、东西宽6.4米;与南单元过洞共用一堵宽1米的隔墙,北墙宽2.1、东墙宽1.8米;中部形成南北宽4.5、东西长5.1米的过洞。

内涵与遗物

在南部单元发现有青铜丝遗物,并发现有麻布、朽木迹象,判断V区埋藏内涵是木椁结构盛放的盒状物。

四、主要收获

(一)整体结构的认识

本次复探发现该坑的Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ区关系相对密切,应为坑体的主要组成部分;而Ⅲ区应为排水明渠的一部分,与该坑在结构上并无明确的联系。仅发现Ⅰ区一处门道遗存。其它的Ⅳ区、Ⅴ区并无进出通道。

(二)整体内涵的初步认识

该坑原称为封土西侧三号陪葬坑,后由于铜车马的出土俗称铜车马坑。实际上车马仅明确发现于Ⅱ区,内涵也并不局限于铜车马。而Ⅳ区、Ⅴ区发现的内涵也远突破铜车马或车马的范围,似为与地宫相关的府藏性质的陪葬坑。

Ⅰ区 与早年的认识一致,为斜坡通道。

Ⅱ区 自北向南各过洞内涵依次应为铜、木、铜、木、真马,具体埋藏内涵与形式待进一步发掘工作。

Ⅲ区 原以为通向墓圹的墓道,2000年时已提出疑问,本次探明实为排水明渠。

Ⅳ区 原资料认为仅有南北两个甬道,但是这两个甬道面积较大,现已探明其内部具体建筑结构,由于焚烧严重,内涵不清。

Ⅴ区 在Ⅲ区西部新发现Ⅴ区,与Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅱ区由隔墙分隔,相对独立;发现有相当级别的陪葬内涵,似为木椁盛放的匣盒之类,具体内容有待考古发掘确定。

(三)各区之间的分隔与连接问题

Ⅰ区与Ⅱ区间

由夯土隔墙隔开。

Ⅱ区与Ⅲ区间

Ⅱ区北部与Ⅲ区、Ⅴ区相接。三部分坑体上均覆盖回填土,其上为封土的覆土。Ⅱ区北部的东段与Ⅲ区的南边相连;Ⅱ区北部的西段通过3.6米宽的生土台与Ⅴ区相隔。

Ⅲ区与Ⅴ区间

Ⅲ区 使用完毕后经过回填,明渠部分夯至现封土线下,暗渠部分处理方式分为两种,两端(东端2.4米、西端7.3米)部分仍保存有暗渠使用状态,地层结构表明这两个部分在V区及Ⅳ区的南区建筑基础下经过自然塌陷;中间24.3米部分挖开后,又经过粗夯回填至Ⅴ区、Ⅳ区南区的建筑基础底部下。

Ⅳ区与Ⅴ区间

通过一条粗夯土墙隔开,这粗夯墙的北端为Ⅳ区的北区坑体,西侧为Ⅳ区的南区坑体,东侧为Ⅴ区坑体。

附记:本次勘探由秦始皇帝陵考古一队负责,参加人员有张卫星、陈治国、王煊、张立莹以及吴学功、徐盼、王勇等技工8人,执笔张卫星、陈治国、王煊、张立莹,绘图吴学功、何雅维。

注释

[1]a.陕西省考古研究院、秦始皇兵马俑博物馆:《秦始皇陵铜车马发掘报告》,文物出版社,1998年。b.秦始皇兵马俑博物馆:《秦始皇陵铜车马修复报告》,文物出版社,1998年。c.张仲立:《秦始皇陵铜车马与车马文化》,陕西人民教育出版社,1994年。d.袁仲一:《秦陵铜车马的制造工艺概述》,《秦文化论丛》第六辑。e.党士学:《秦陵铜车马相关问题再探》,《秦文化论丛》(第十二辑),三秦出版社,2005年。f.党士学:《从秦陵铜车看古代车的轮轴系统》,《秦文化论丛》(第十四辑),三秦出版社,2007年。

[2]上世纪70年代末在勘探铜车马陪葬坑时,曾不完整地发现了部分迹象,但认定为陵墓西侧的墓道。

[3]该段暗渠正处于铜车马陪葬坑的上方,当年施工的顺序是先挖渠道,后建地宫,最后再建铜车马陪葬坑,因此暗渠的上部地层已经过扰乱。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011