您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

关中监狱战国秦墓群的发掘

刘卫鹏

内容提要 本文对咸阳市渭城区碱滩村关中监狱新征地战国秦墓群的总体面貌进行了概括性总结,将墓葬分为竖穴墓、洞室墓及瓮棺葬三类,其中洞室墓又可分为直线洞室墓和平行洞室墓两种。每一种墓类选择了比较典型的几座墓葬进行了报道。最后对关中监狱战国秦墓群的墓地性质及墓葬特点进行了探讨。

关键词 关中监狱 战国秦墓群 发掘

关中监狱战国秦墓群位于咸阳市渭城区渭城镇碱滩村,南北长约500、东西宽约200米,渭城西路从墓地中部横穿而过。墓地北部地势较高,南部较低,向南一直延伸到头道原边。现地表均为平整的耕地,中部偏北一带由于常年的生产取土,导致北部为一突兀的台地,墓群所在地势原来应该是北高南低的缓坡形。墓葬分布较为密集,中部偏北一带由于大量取土,不少墓葬已被毁。总体来看,北部墓葬深度稍浅,南部较深,应为解放后大规模平整土地所致。其西部800米处为1995年发掘的塔儿坡战国秦墓群,东南1000多米处为任家咀春秋至战国秦墓群,钻探发现古墓葬260余座。咸阳市文物考古研究所于2010年5-11月对其进行大规模发掘,共发掘古墓葬310座,出土文物700余件(组)。其中战国秦墓278座,汉墓2座,唐墓9座,宋元墓1座,明清墓13座,资料不详者7座。

战国秦墓是这次发掘最主要的收获,其分布密集,排列有序,有的区域墓葬间距仅0.4米,个别墓葬有相互打破现象,表明墓地延续了较长时间。278座战国秦墓中,其中竖穴墓40座,洞室墓236座,瓮棺葬2座。这批战国秦墓形制较为统一,墓葬平面基本呈长方形,个别为方形,长、宽比例不大,口大底小。填土夯筑,夯窝圆形,平底,直径4.5-7厘米。以M24为例,夯窝直径约4.5-5.5厘米,夯窝残深0.7厘米,间距约为0-4厘米,有的夯窝相互套叠,夯层厚约25-35厘米,墓口到生土二层台之上共夯筑有17层。有的洞室墓在墓道一角(西北或西南角)两壁开挖有3组左右的三角形角窝,以供上下。M97墓道的西北角和西南角发现有一两道明显的凹痕直通上下,应为当时修墓取土时竹筐一类用具擦碰墓壁所致。

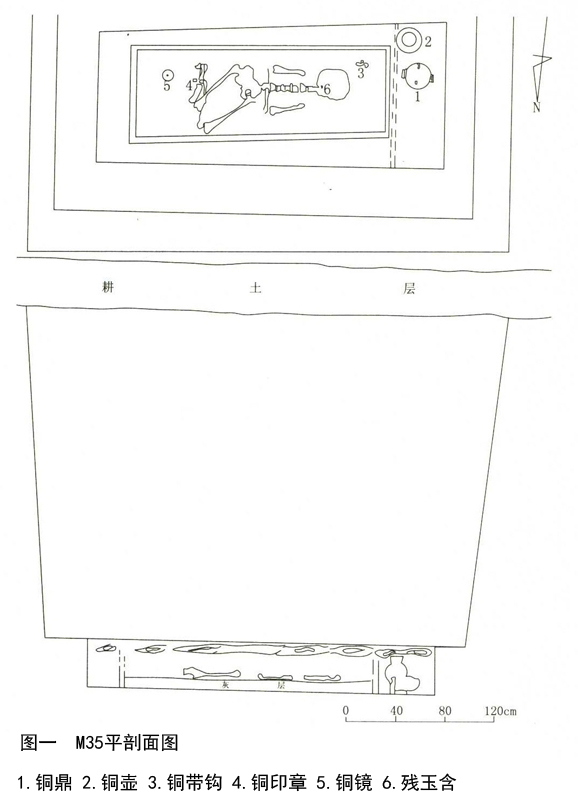

从形制来看,关中监狱战国秦墓群可分为竖穴墓、洞室墓及瓮棺葬三类(图一)。其中洞室墓又可分为直线洞室墓和平行洞室墓两种。有一部分竖穴墓二层台上发现有腐朽的棚木痕迹,个别洞室墓口留有木质封门槽痕迹。

一、竖穴墓

竖穴墓共发现40座,其中头朝西者22座,朝北者10座,朝东者4座,朝南者1座(M308),3座不详。有的竖穴墓两壁及二层台边发现有壁柱及棚术朽痕。现举5座墓葬进行说明。

(一)M35

M35上部近5米的土层已被取走,方向265°。墓葬上口平面呈东西向长方形,东西长3.9、南北宽2.66-2.76米;下口平面亦呈东西向长方形,东西长3.4、南北宽2.11-2.12米,墓葬垂直深度为2.7米,填土为色青且夹杂褐色斑点的五花土,土质坚硬,有夯筑痕迹。

墓室下口四壁有生土二层台,北壁二层台宽0.4米,南壁宽0.52-0.64米,东侧宽0.34米,西侧宽0.24米。南北两侧二层台上壁有白色的灰痕,应为椁室顶部的棚木遗痕。二层台中部为椁室,为东西向长方形,东西长2.82-2.86、南北宽1.06-1.2、高0.6米。

椁室底部中间残留有棺椁痕,平面形状为东西向长方形,东西长2.10-2.11、南北宽0.75-0.8米,残留棺痕厚4-5厘米。椁室西部用木板隔出头厢1,头厢呈南北向长方形,南北长1.18-1.19、东西宽0.4米,现存隔板痕迹宽2-4厘米。棺痕下部有草木灰遗迹,长宽与棺痕尺寸相同,厚10-11厘米。草木灰上部存留有人骨,保存较为完整,葬式为仰身曲肢,头朝西。

M35共发现随葬器物6件。计有铜鼎1、铜壶1、铜带钩1、铜印章1、铜镜1、残玉含1。其中,带钩、铜镜、玉含位于椁室的棺内,其它位于椁室头厢中。

铜鼎 1件(M35:1)。器形较矮,器壁极薄。扁平弧形盖,盖上附三半环形钮;敛口,口下竖立两耳,腹部有一周凸棱,扁圆鼓腹,圜底,下附三蹄形足。口径16.5、腹径19、通高15.5厘米。

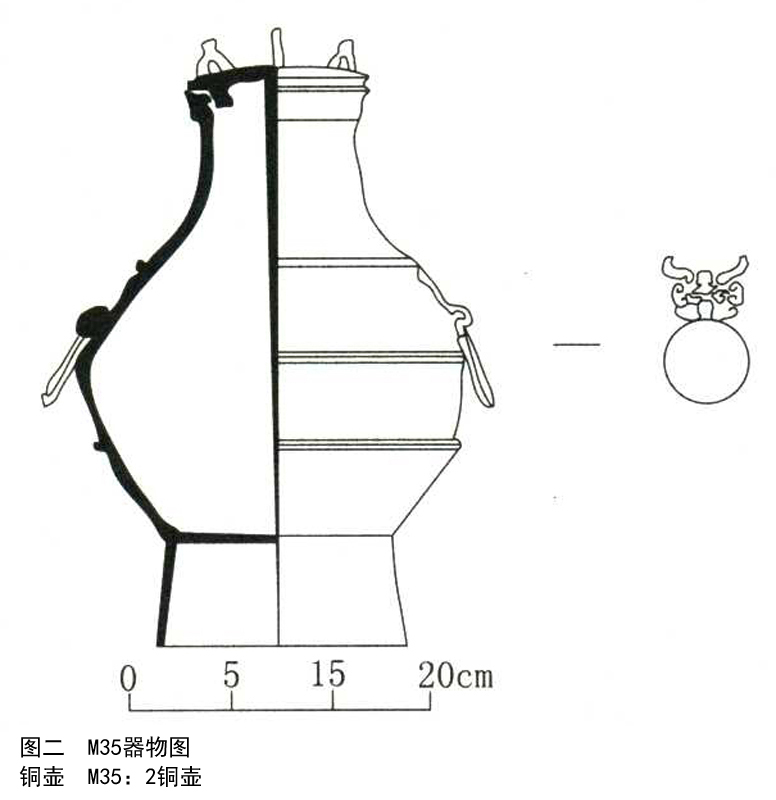

铜壶 1件(M35:2)。上有盖嵌于壶口,盖上附三半环形钮。壶杯形口外侈,溜肩,鼓腹,肩、腹部均匀饰三组弦纹,腹对称饰两钮,钮内各垂一圆环,高圈足。口径9、腹径19.3、底径12.5、高31.3厘米。

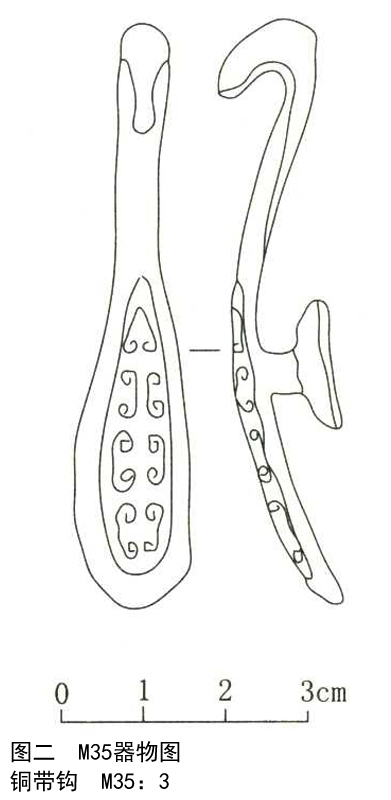

铜带钩 1件(M35:3)。钩首呈鹅首形,钩身正面饰卷云纹。通长7.2厘米。

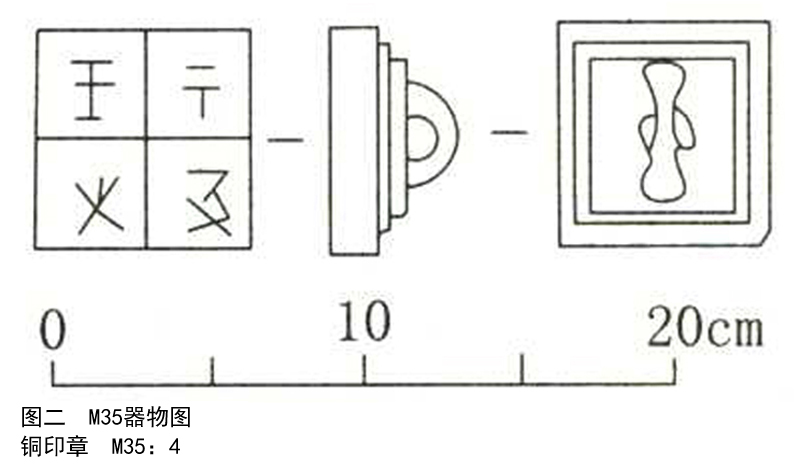

铜印章 1件(M35:4)。正方形。印面边长1.3-1.4、印台高0.35厘米,三级坛形钮座,鼻钮。钮长0.7、高0.4厘米。通高0.85厘米。印面十字界格,阳文篆书四字。笔画纤细。

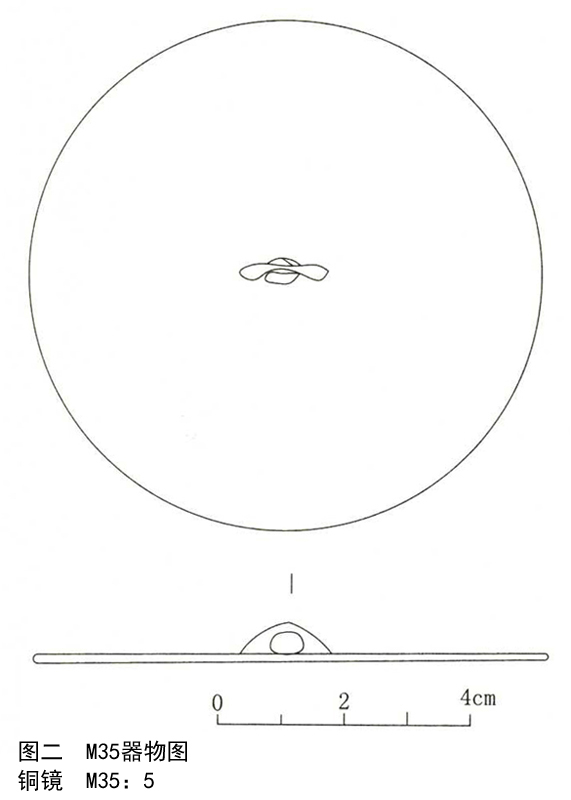

铜镜 1件(M35:5)。素面,尖半圆形钮。直径8.2厘米。

(二)M10

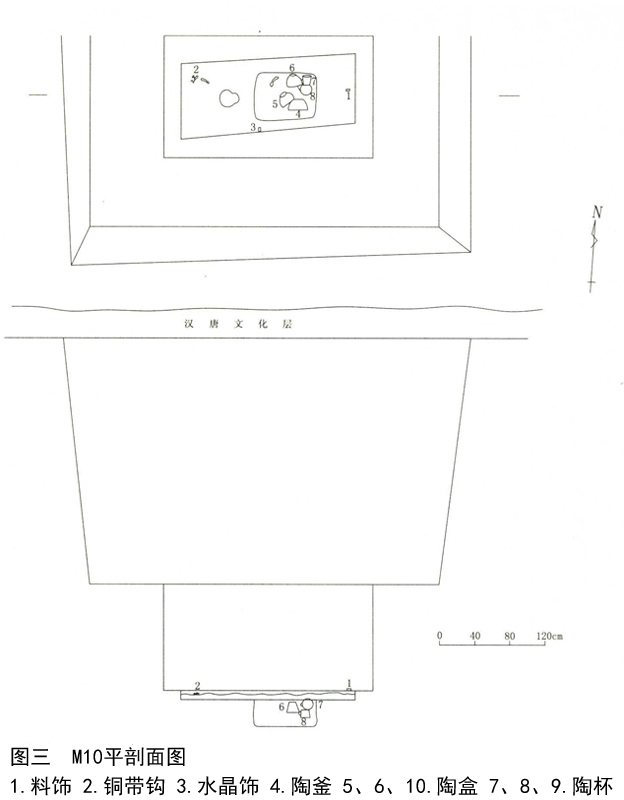

M10上口平面形状呈东西向长方形,东西长4.6-4.7、南北宽3.5-3.6米,下口东西长4、南北宽3米,上口距底垂直深2.8米。墓葬内填土为色青且夹杂褐色斑点的五花土,坚硬,有明显的夯筑痕迹。夯层厚15-23厘米,夯窝圆形,直径6-8厘米。墓葬下口四壁有生土二层台,东壁二层台宽0.74米,西壁宽0.85米,南壁二层台宽O.8米,北壁宽0.8米。二层台中部为椁室,呈口底等大的南北向长方形,东西长2.4、南北宽1.4、深1.2米。椁室底部中部偏西处发现人头骨,残甚。除头骨外,人骨其他部位均已无存,性别及年龄无法判断。人骨下有草木灰痕迹,亦呈南北向长方向,南北长1.86、东西宽0.86-0.88米,厚4厘米。

棺床西北角有一袋状头坑,东西长0.52-0.65、南北宽0.22-0.56、深0.53米。其北壁伸入墓葬北壁生土二层台0.14米,西壁伸入二层台0.08米。头坑南部亦有生土二层台,东西长0.48-0.66米,南北宽0.12米,高度为0.12米。

随葬器物10件。腰坑内出土陶盒2、陶釜1、陶钵1、陶卮3,头坑底部发现大量动物骨骼,陶釜内亦发现些许动物骨骼。棺内发现铜带钩1、料饰1及水晶饰物1件。

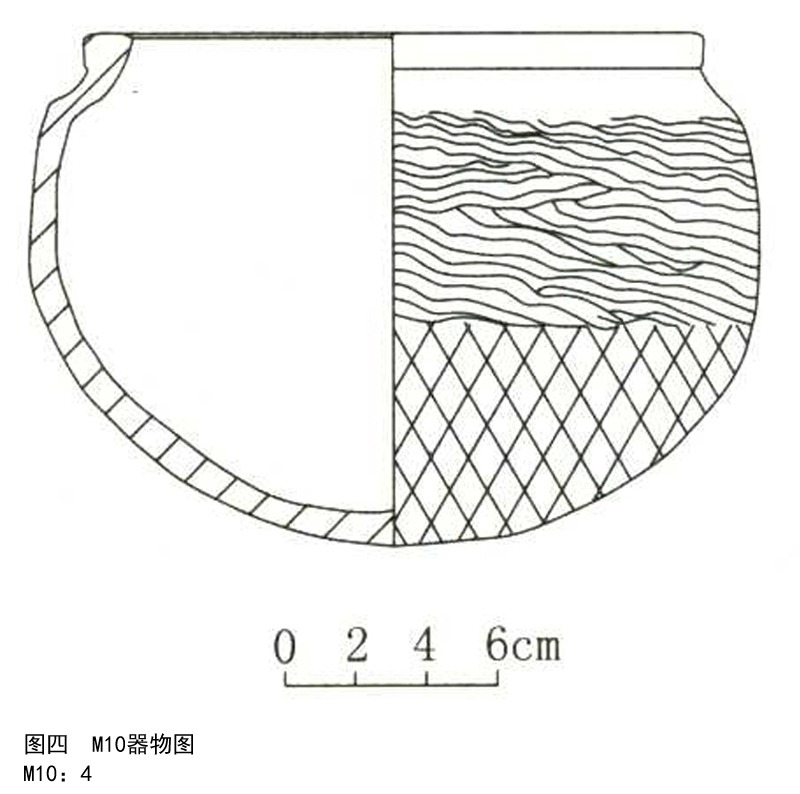

陶釜 1件(M10:4)。敛口,鼓腹,圜底。肩腹饰粗绳纹(或篮纹),底外饰菱形窝点纹。口径17.5、腹径27、高14.5厘米。

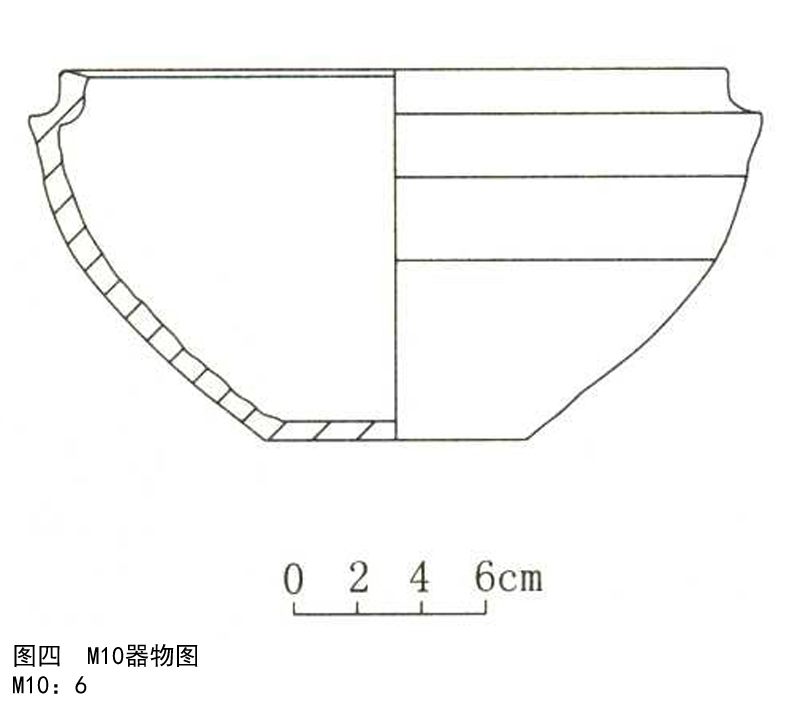

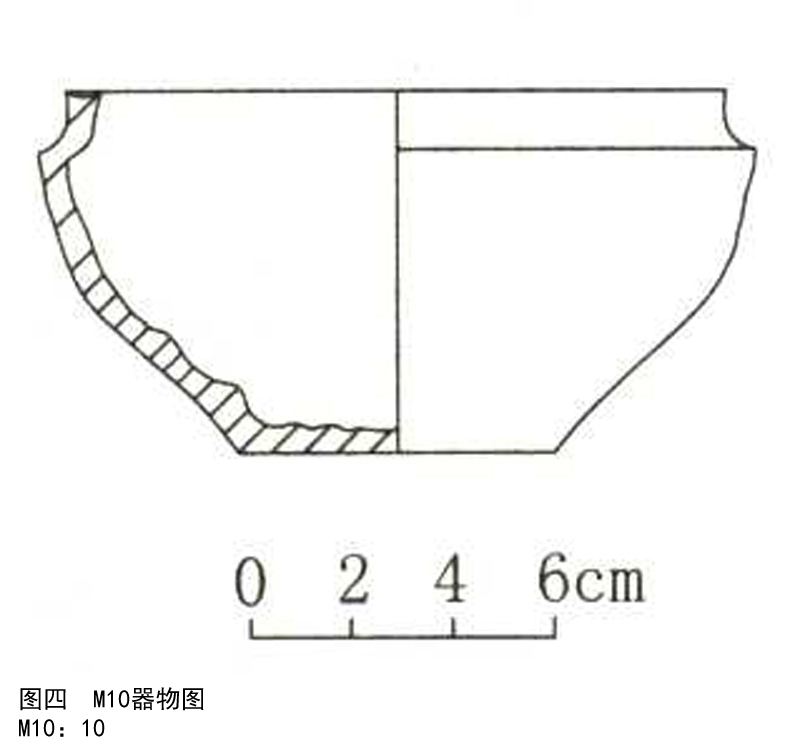

陶盒 2件。形制基本相同,惟大小有差异。均缺盖,子口,腹斜直内收,平底。M10:6,腹部饰两道弦纹,口径20.8、肩径23、底径8.3、高11.6厘米。M10:10,口径13、肩径14.2、底径6.3、高7.2厘米。

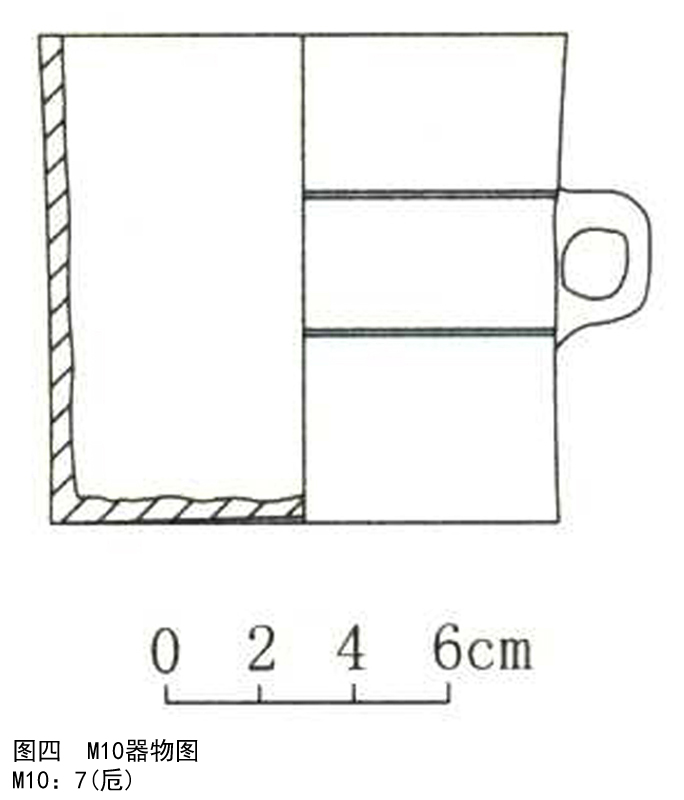

陶卮 3件(M10:7)。形制及大小基本相同。直口,直壁,平底,腹部饰两道弦纹,一侧附一环形柄。口径11.2、底径10.8、高10.4厘米。

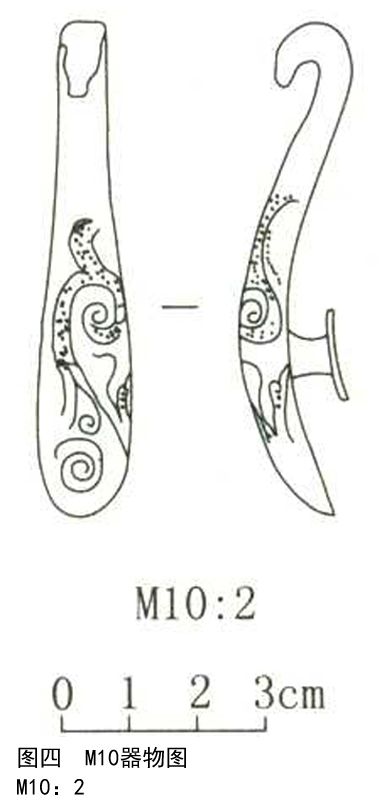

铜带钩 1件(M10:2)。通体呈曲棒形,钩身有一鸟形错银图案。通长14.8厘米。

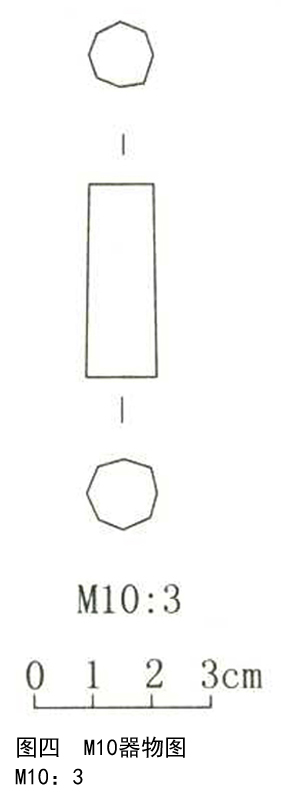

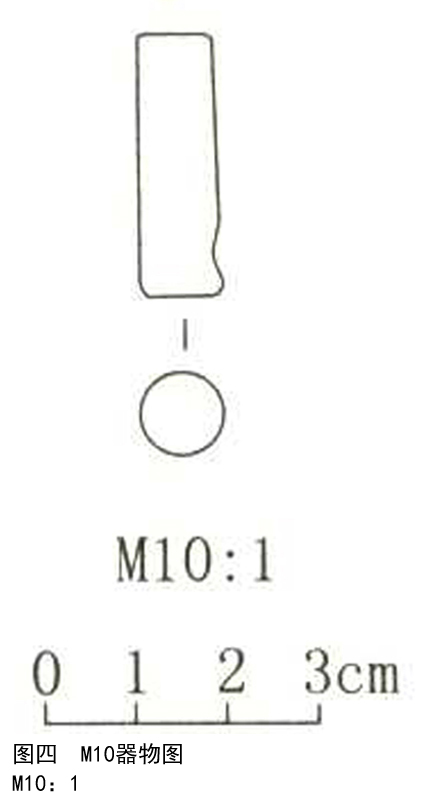

水晶塞 1件(M10:3)。八棱柱形,长3.3、直径1.1-1.2厘米。

料塞 1件(M10:1)。圆柱形,长2.9、直径0.9厘米。

(三)M29

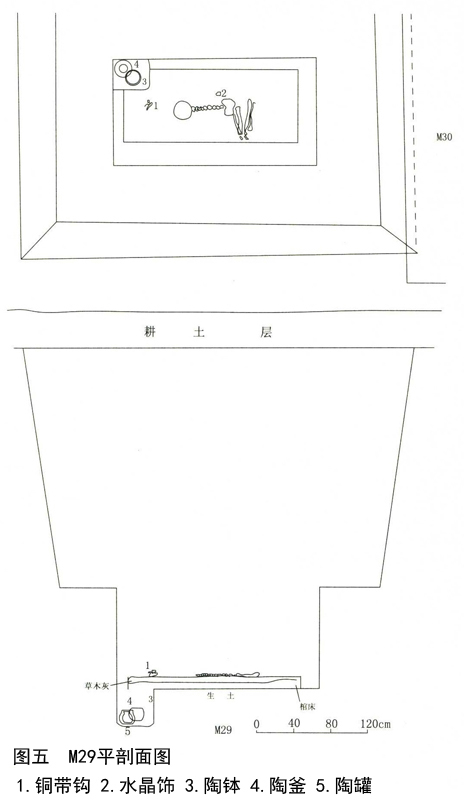

M29位于墓葬区东部,被M30从东壁上口打破。墓葬直接开口于耕土层下,方向263°。墓道上口平面呈东西向长方形,上口东西长4.3、宽3.14-3.2米,口至底深3.7-4.1米。口大底小。填土夯筑。墓道底部长3.5、宽2.4-2.56米。四周留设生土二层台,台宽63-65厘米。

椁室平面呈长方形,东西长2.3、南北宽1.3、深1.05米。椁室南北两边有一处对称的棚木灰痕,灰痕宽13厘米。椁室填土中发现绳纹灰陶片。葬具为木棺,仅余灰痕,长1.9、宽0.8米。棺内人骨一具,头西足东,侧身屈肢,人骨保存太差,已朽为粉末,无法判定性别和年龄。

随葬器物共5件。棺内头前部发现铜带钩1件,棺中部盆骨附近发现水晶饰物1件。椁室底部西北角开挖头坑一,头坑长40、宽34、深40厘米,其中放置陶器3件,釜、盆、罐各一,其中罐放于釜内。

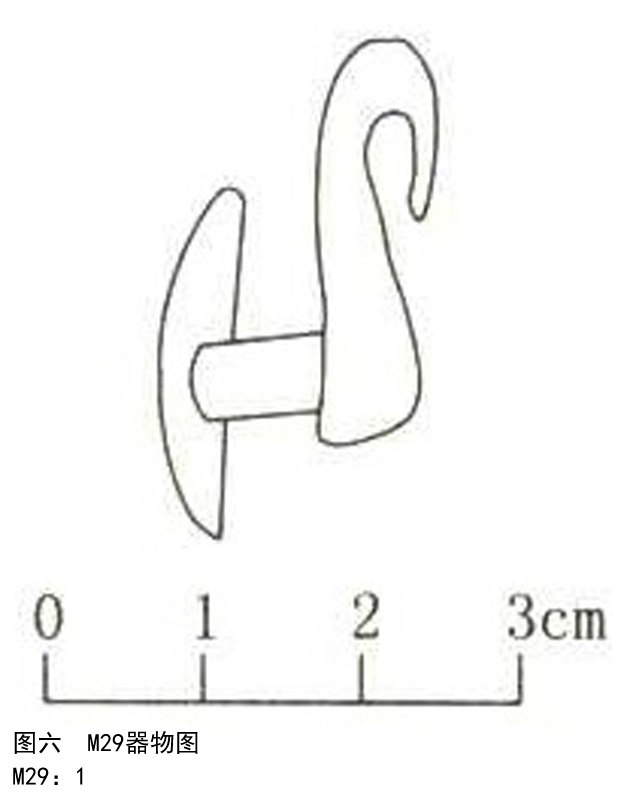

铜带钩 1件(M29:1)。钩体短小,钮圆大,通长3.2、钮直径2.2厘米。

水晶饰 1件(M29:2)。仅余长1.1、宽0.6厘米的一段,形状不明。

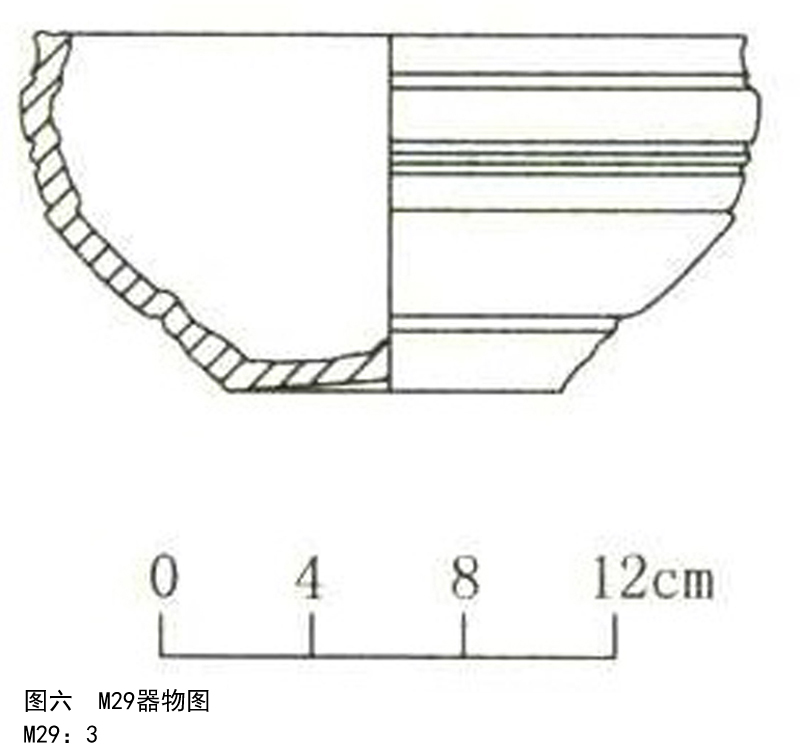

陶盒 1件(M29:3)。子口,直腹斜收,腹部饰有弦纹,平底。口径18.6、肩径19.6、底径11、高9.4厘米。

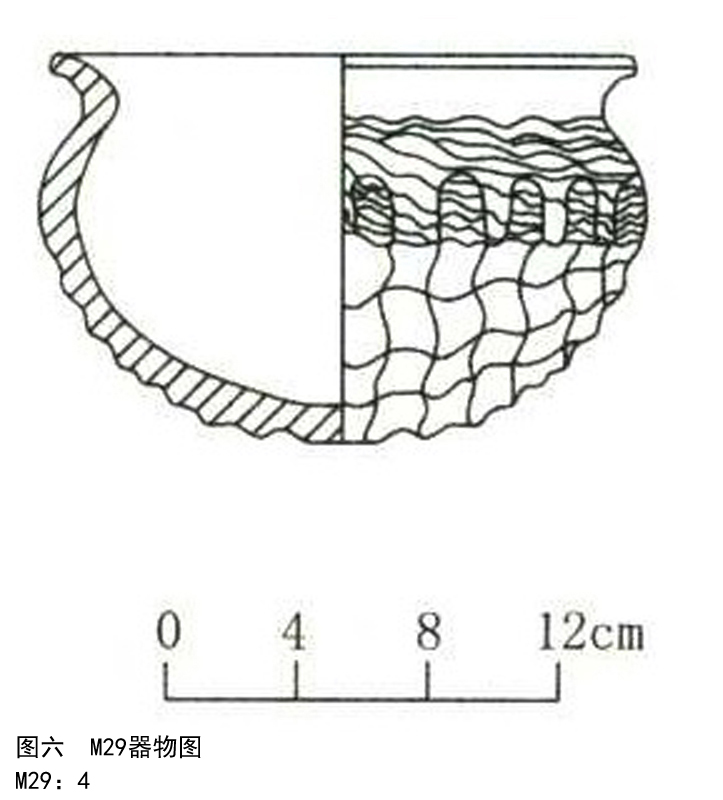

陶釜 1件(M29:4)。侈口,束颈,圜底,底部饰菱形网格状圆窝纹。夹砂灰陶。口径17.6、腹径19、高12厘米。

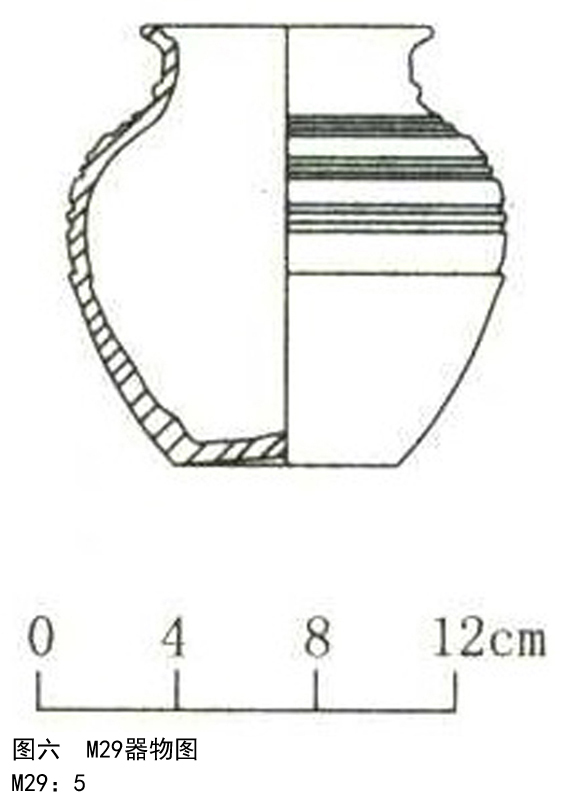

陶罐 1件(M29:5)。侈口,尖唇,圆肩,鼓腹,平底微凹。肩腹部饰有弦纹。口径8.5、腹径12.8、底径6.4、高12.7厘米。

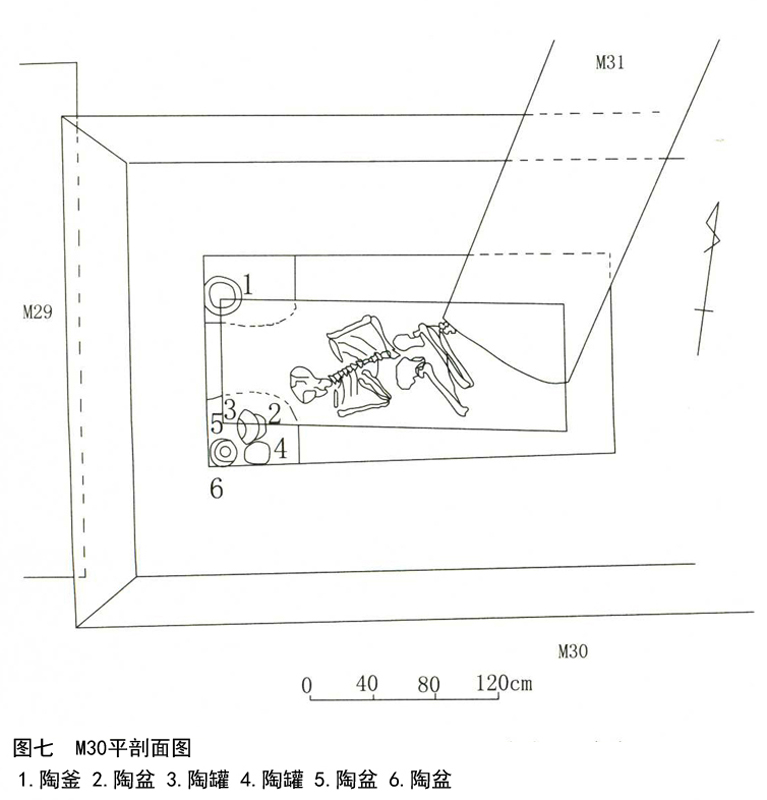

(四)M30

M30位于墓葬区东部,M30打破M29,东北部又被唐代M31墓道打破。

M30直接开口于耕土层下,方向262°。墓道上口平面呈东西向的长方形,上口东西长4.4、宽3.3米,口至底深2.9米,总深5米。口大底小,填土夯筑,夯层厚10-12厘米。墓道底部长3.6、宽2.95米。底部四周留设生土二层台,台宽85-87厘米。

椁室平面呈长方形,东西长2.55、南北宽1.33、深1.4米。葬具为木棺,仅余灰痕,长2.2、宽0.8米。棺内人骨一具,头朝西,仰身屈肢。棺底铺有草木灰一层,灰层厚5-1O厘米,灰中含有夹砂灰陶残片等。

椁室底部西南、西北角各发现头坑一。西北角头坑略呈圆形,直径60厘米,坑内发现动物骨骼若干,其中放置陶釜1件;西南角头坑直径50、深25厘米,其中发现陶罐2、陶釜1、陶盒2件。

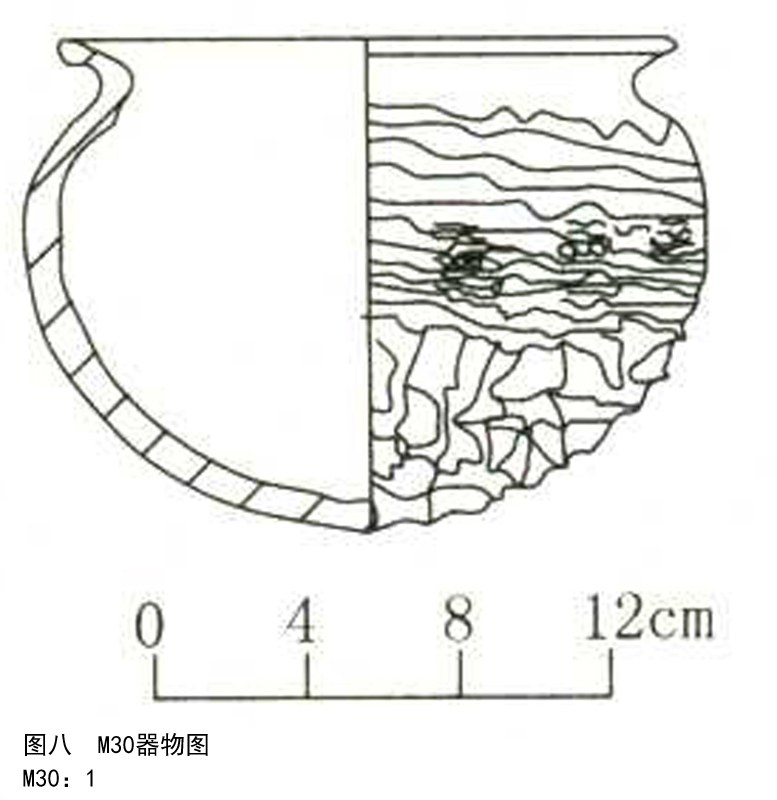

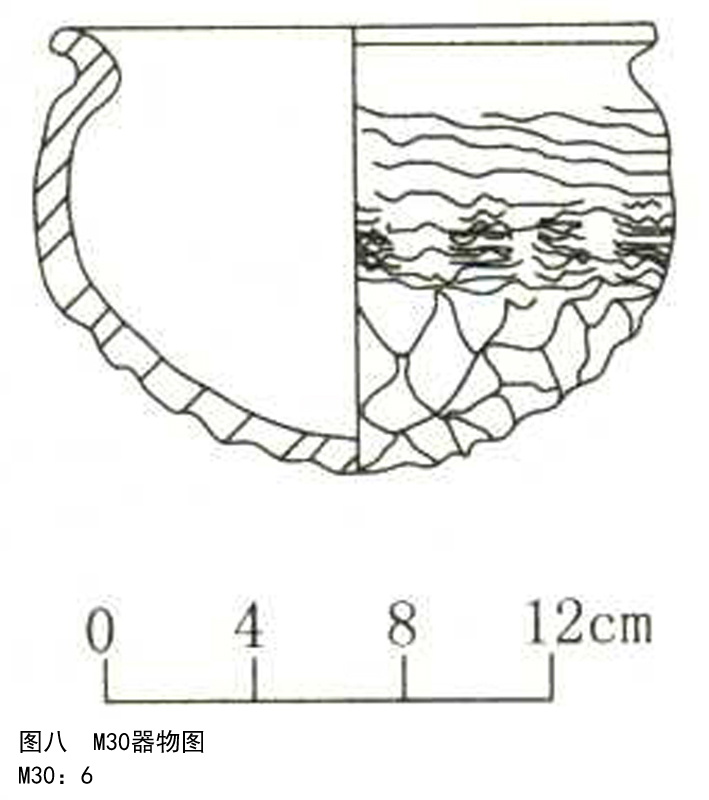

陶釜 2件。形制、大小基本相同,均侈口,尖唇,束颈,圆肩,鼓腹,圜底。底部饰菱形网格状圆窝纹。M30:1,口径16、腹径18、高13.2厘米。M30:6,口径15.8、腹径17.1、高12.1厘米。

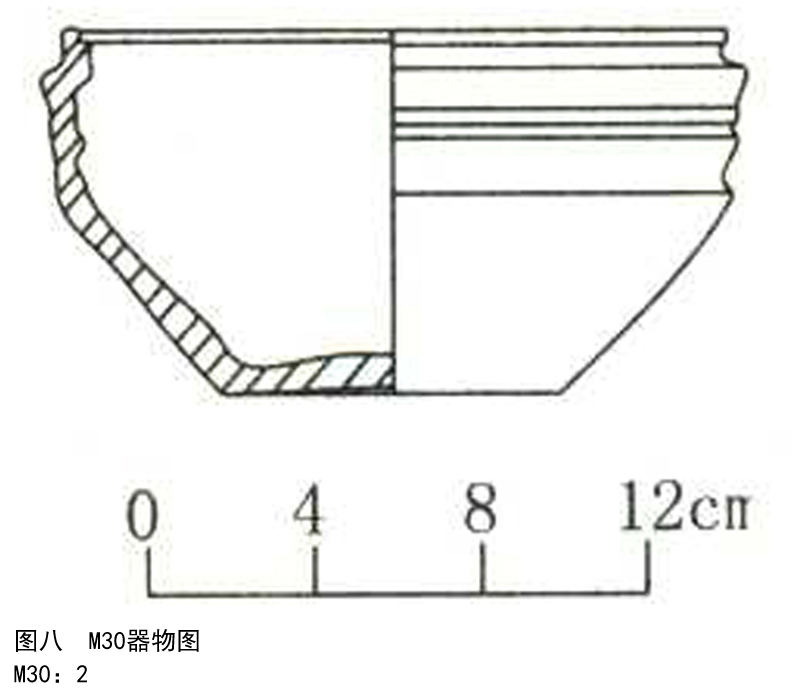

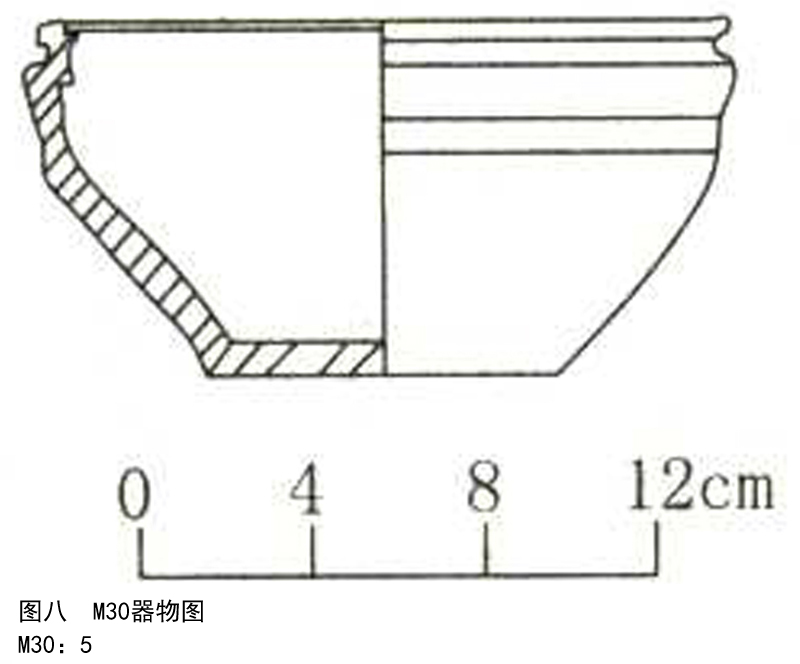

陶盒 2件。形制、大小基本相同,子口,方肩,直腹斜收,腹部饰有弦纹,平底。M30:2,口径16、肩腹径16.8、底径8.3、高8.8厘米。M30:5,口径16、肩腹径16.4、底径8、高8.4厘米。

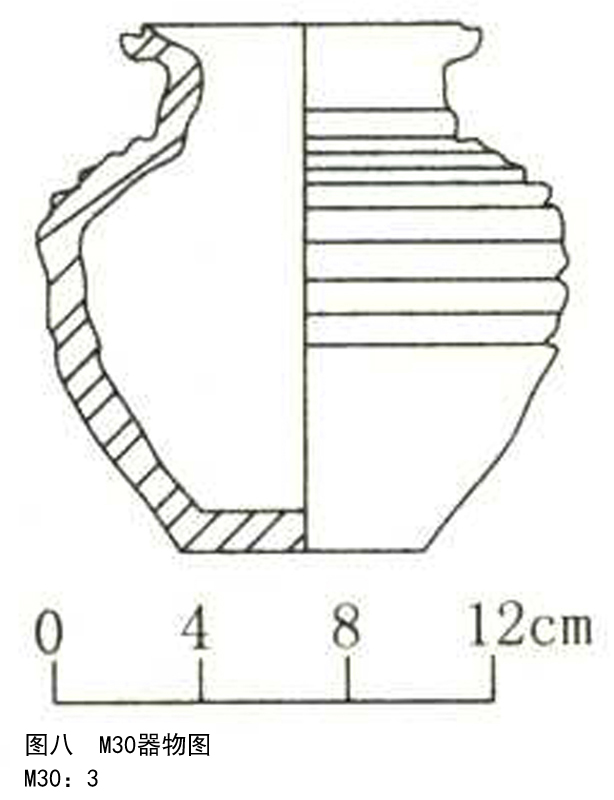

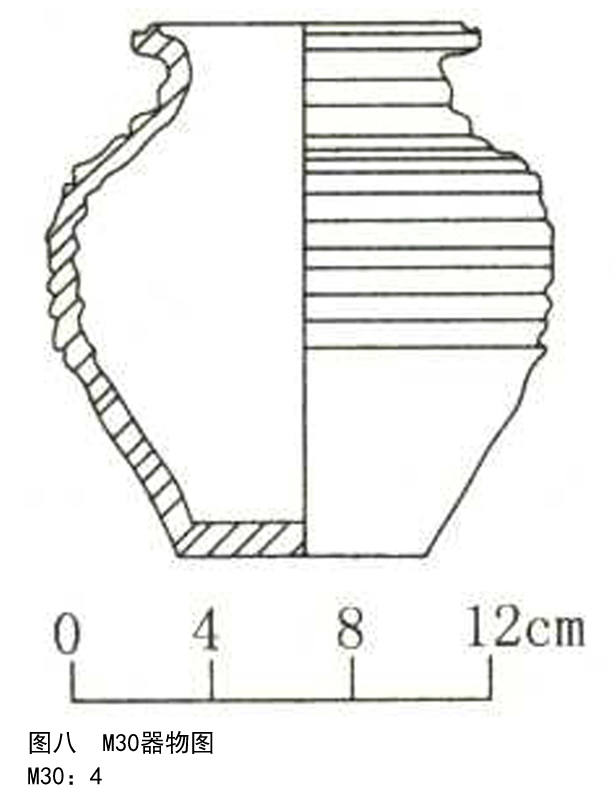

陶罐 2件。形制、大小基本相同。侈口,方唇,束颈,圆肩,鼓腹平直,平底。肩腹部饰密集弦纹。M30:3,口经8.8、腹径14.4、底径6.8、高14.4厘米。M30:4,口径8.8、腹径14.2、底径7、高15.2厘米。

(五)M308

M308位于墓地西南角,上部2.5米已被取掉,方向173°。平面近似方形,口大底小,上口东西长4.6、南北宽4.02米。由现开口至二层台深3.1米,二层台四面均有,南台宽0.6、北台宽0.48、东台宽0.4-0.5、西台宽0.44-0.48米。二层台往下0.9-0.96到墓底。经过二层台的缩小,墓室南北长2.3、东西宽2.25米,深0.9米。墓室内南北向平行放置棺木两口,棺内各有人骨一具。棺木均已朽成板灰,西棺长1.9、宽0.78-0.8米,东棺长1.9、宽0.7-0.8米。两棺间距16-18厘米,棺下有两道东西向的枕木,枕木宽8厘米,长同墓室宽度,间距1.04米。人骨均仰身屈肢,头朝南,西边人骨面略朝东,男性;东边的似略朝西,女性。

随葬品主要放置于墓室东北角及棺木内。墓室东北角放置有陶盆、陶釜、陶盒、陶壶各一。陶器南部放有兽骨一堆。东棺内人骨右侧放铜带钩1件,煤精塞4件。西棺内人头左侧放铜带钩1,盆骨处发现铜饰1件,口内有口含1件。另外在墓道口西北角发现铜盖弓帽1件。

二、洞室墓

洞室墓共236座,根据洞室的位置可分为直线洞室墓和平行洞室墓两种。

(一)直线洞室墓

直线洞室墓的洞室开凿于墓道底部短边中部,洞室的轴线同墓道的轴线相互重合。共发现86座,其中洞室开于墓道东壁者41座,开于西壁者20座,开于北壁者15座,开于南壁者10座。开于东壁者除2座头朝东、5座不详外,其余34座头均朝西;开于南壁者人骨头均朝北;开于西壁者除4座头朝西、3座不详外,其余13座头均朝东;开于北壁,头朝北者7座、朝南者6座、2座不详。

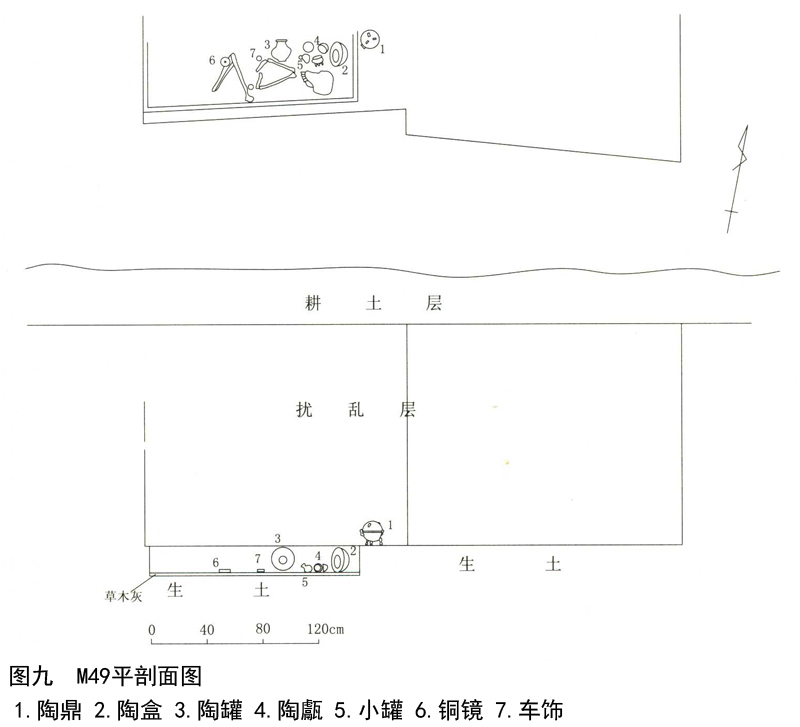

1.M49

M49为竖穴墓道的直线洞室墓,洞室位于墓道西侧。现存墓道略呈口底等大的东西向梯形,东西长2、西部宽0.9、东部宽1.4米,现存墓道深度仅为0.46米。墓道内填土为色青且夹杂褐色斑点的五花土,土质坚硬,有明显的夯筑痕迹。洞室顶部已被破坏。现存洞室平面形状为东西向长方形,东西长1.9、南北宽0.77-0.84米,开口高度0.5米。洞室开口于墓道西侧中部,宽0.77米,北距墓道西北角0.13米,南距墓道西南角0.18米。棺东距洞室口0.35米,西距洞室西壁0.04米,深0.22米。棺底部发现人骨,保存较为完整,仰身曲肢,面朝北。根据肢骨判断,墓主人应为一女性。人骨下有草木灰痕迹,呈东西向长方形,东西长1.55-1.56、南北宽0.52-0.54米,厚2-3厘米。草木灰下为生土。

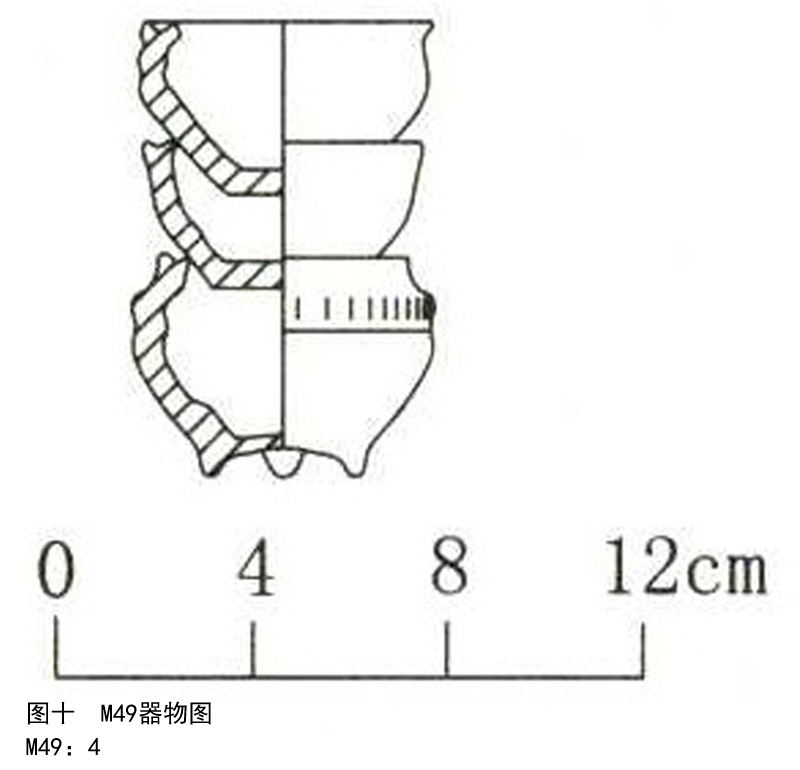

M49共发现随葬器物7件(组)。洞室内的棺外北部出土陶鼎1,棺内的人骨周围出土陶盒1、陶罐1、小罐1、铜镜1、料饰1套2件、陶甗1组共3件。其中,陶甗、小罐器小巧,为特制的明器。

陶鼎 1件(M49:1)。半圆形盖,上有三小突起,当为钮。鼎腹较深,垂腹,两侧立耳外凸较大,圜底,下附三蹄形足。通宽20、高16.6、盖口径14.8厘米。

陶盒 1件(M49:2)。盖、身相合成一套,盖顶中部凸起一圈,直壁,斜直腹,平底微凹。腹部饰弦纹。直径17.5、底径6.3、高14.4厘米。

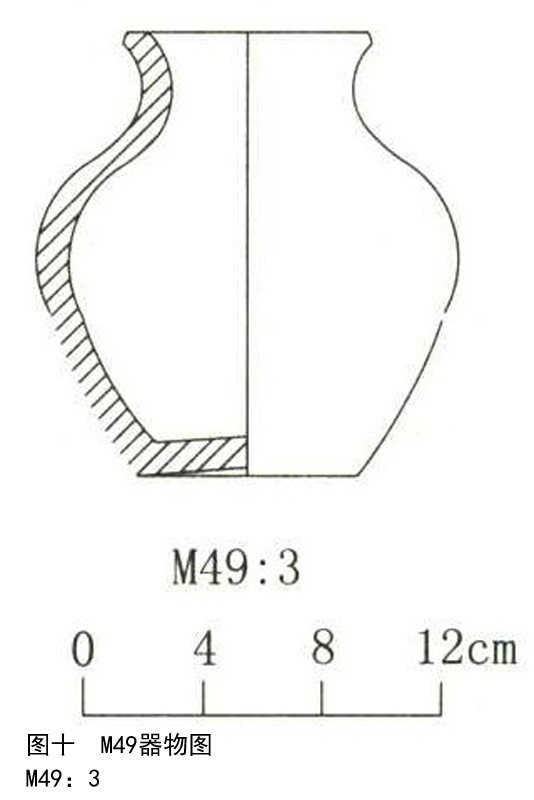

陶罐 1件(M49:3)。侈口,尖唇,束颈,鼓腹,平底。口径8.4、腹径14、底径7.2、高14.8厘米。

明器甗 1组(M49:4)。一组3件。由小盆、小甑及小釜组成。通高9.3、宽6.1厘米。

小罐 1件(M49:5)。口微侈,溜肩,鼓腹,平底。肩部饰弦纹。口径3.2、腹径5.6、底径1.9、高5.6厘米。

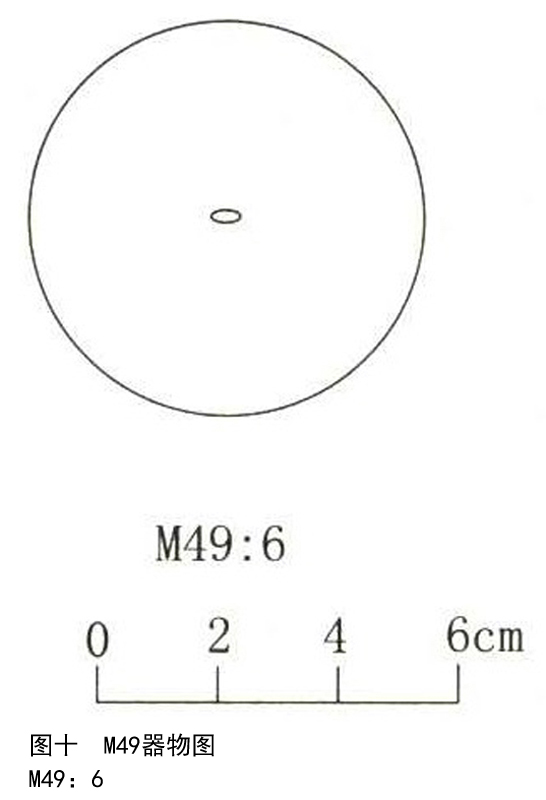

铜镜 1件(M49:6)。素面,小鼻钮。直径6.6厘米。

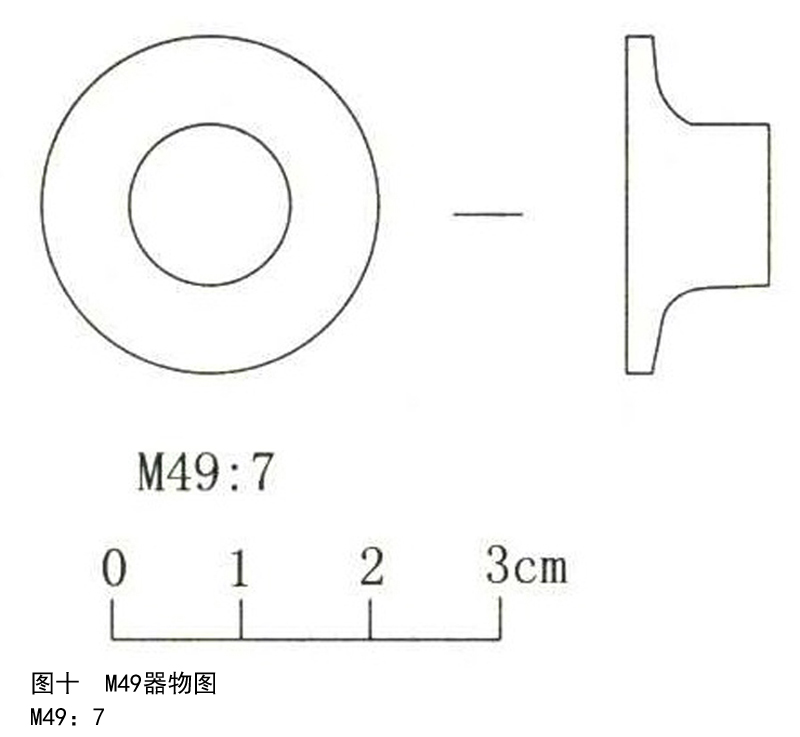

料饰 2件(M49:7)。呈凸起的平底圆柱形,上径2.3、下径5.2、高2.2厘米。

2.M47

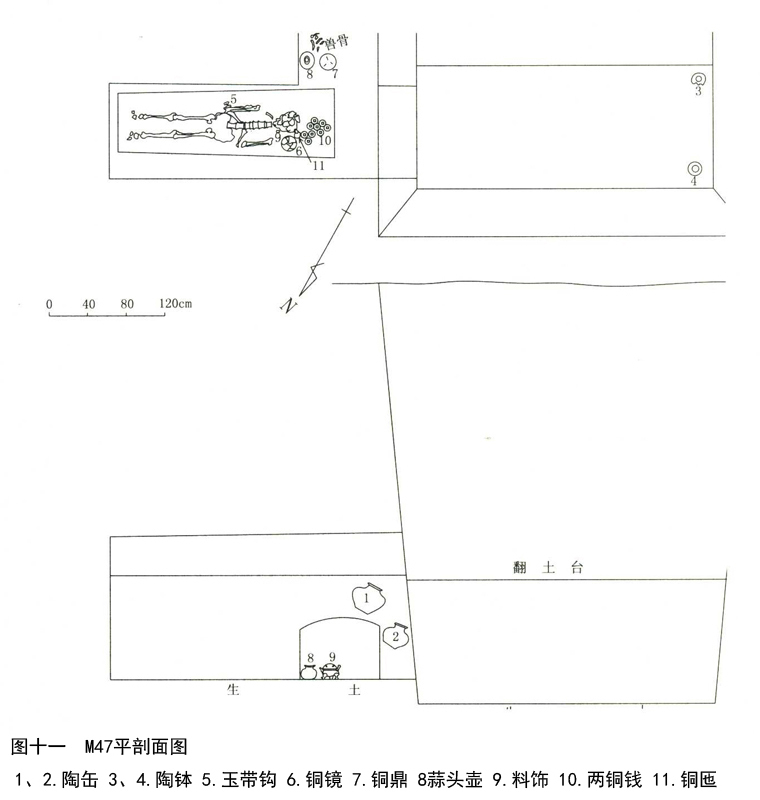

M47为直线洞室墓,方向247°。墓道平面呈梯形,口大底小。墓口长3.9、宽2.9米。墓道底部南侧有二层台,平面呈长方形,长3.1、宽1.3米。墓道底呈长方形,长3.1、宽1.3米。墓底距地表5.8米。墓道内填五花土,土色浅灰,土质疏松,发现有夯土层,每层厚15厘米,夯层与疏松土层叠压分布。洞室开凿于墓道东壁。平面呈长方形,长3.2、宽1、高1.52米,直壁高1.1米。墓室南壁有一宽0.82、深O.8米得壁龛。洞室底比墓道底高0.26米。葬具为木棺,平面呈梯形,东端宽0.62、西端宽0.74米,长2.25米,高度不详。棺下有3厘米厚的草木灰。棺内葬一具人骨,人骨较保存较差,仰身直肢,性别、年龄不详。

M47共出土11件随葬品,分别是陶缶、陶钵各两件,玉带钩、铜镜、陶鼎、陶壶、饰品、铜匜各一件,铜币9枚。其中陶钵分别位于墓道底的西北角和西南角,陶缶均位于洞室西侧的填土中,玉带钩位于棺床中部,铜镜、饰品、铜匜、铜币均位于墓室西侧,头骨附近,陶鼎、陶壶位于墓室南侧的壁龛内。

(二)平行洞室墓

平行洞室墓的洞室开于墓道长边中部,洞室的轴线同墓道的轴线相互平行。共发现150座。洞室大多开于北壁,也有部分开于东壁和西壁者,个别开于南壁。开于北壁者114座,开于东壁者21座,开于西壁者14座,开于南壁者仅1座(M286)。人骨头向,开于北壁的头多朝西,部分朝东;开于东壁的17座朝北,4座朝南;开于西壁的11座朝北,3座朝南;开于南壁的M286头朝东。平行洞室墓一般规模相对较小,随葬品较少,有相当一部分没有随葬品。

1.M9

M9为平行洞室墓。墓道上口平面形状略呈正方形,东西长3.47、南北宽3.5米;下口东西长2.88、南北宽2.7米,上口距下口的垂直深度为3.4米。墓道填土为色青且夹杂褐色斑点的五花土,坚硬,有明显的夯筑痕迹。夯层厚约15厘米,夯窝圆形,直径约5厘米。洞室位于墓道西侧,开口于墓道北壁中央,开口宽2.08米,平面形状呈南北向长方形,南北长2.08、东西宽1.2-1.3米;弧形顶,洞室高度为1-1.6米。开口两侧的墓道壁上有封门槽痕迹,北侧封门槽长25、宽6厘米;南侧封门槽长16、宽6厘米。洞室中部有草木灰痕迹,呈南北向长方形,南北长1.65、东西宽O.7-0.77米,厚度8-9厘米。草木灰上部有保存较为完整的人骨,仰身曲肢,头朝北。洞室东北角发现一个头坑,头坑西南角叠压在草木灰的东北角下,平面形状略呈方形,长0.52、宽0.51、深0.26米。

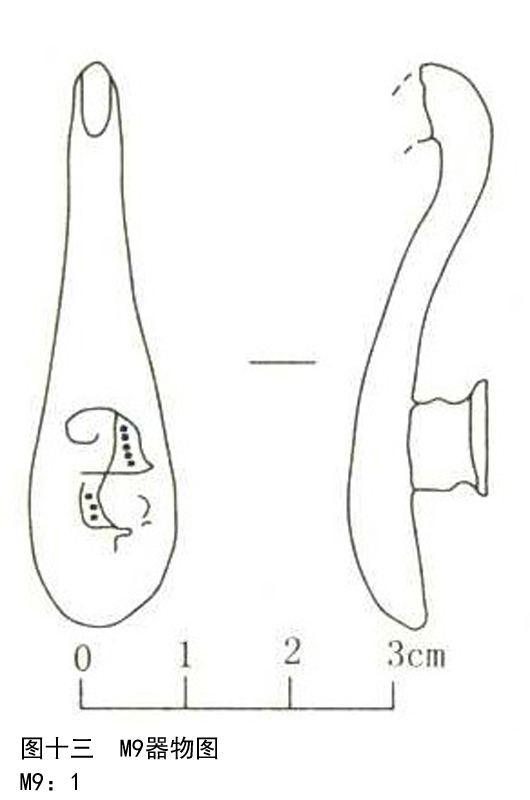

M9共出土随葬器物7件。计有铜带钩1、铅饰1、玉器残件1、陶罐2、陶盆1、陶釜1件。其中,陶壶、陶盆、陶釜均出土于头坑内,铅饰出土于洞室内的草木灰东南角,余皆出自草木灰内的人骨旁。

铜带钩 1件(M9:1)。钩首残缺,钩体错银似为一鸟形。长5.4厘米。

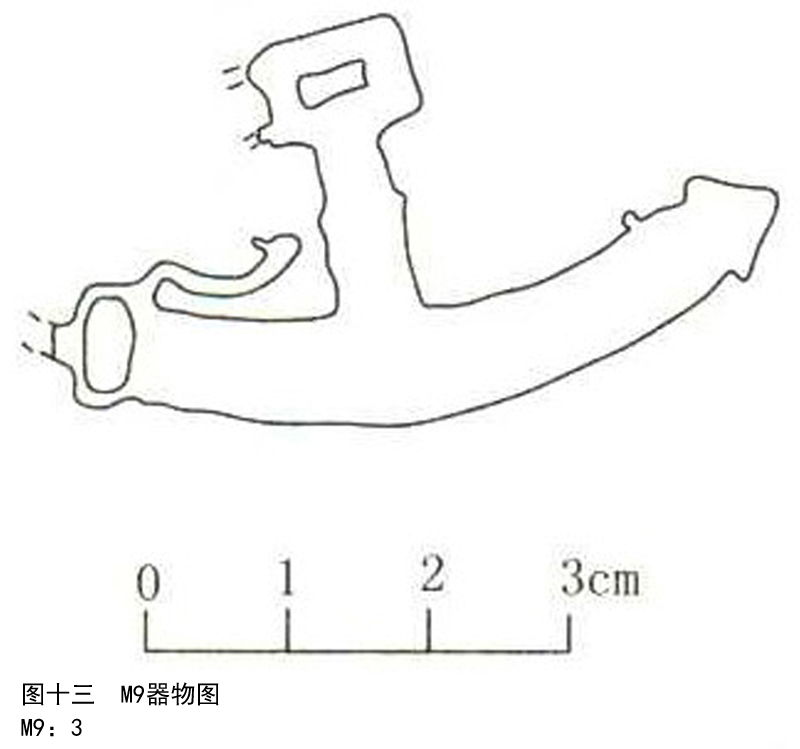

铅饰 1件(M9:2)。残长5.2厘米,较薄,似为车马器的一部分。

玉饰 1件(M9:3)。残宽1.4厘米,似为玉壁(环)一部分。

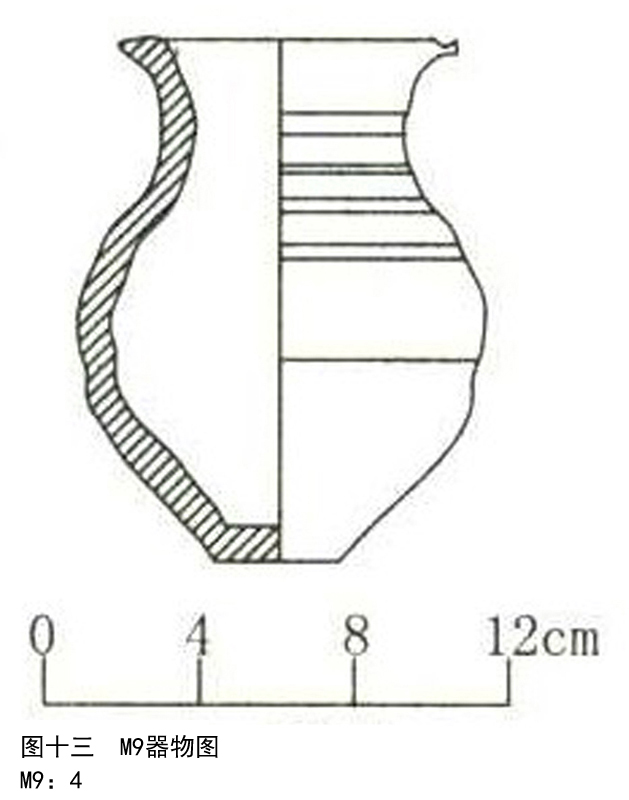

陶罐 1件(M9:4)。侈口,束颈,溜肩,鼓腹,小平底,肩、腹饰弦纹。口径8.6、腹径10.6、底径3.2、高13.4厘米。

陶罐 1件(M9:5)。侈口,束颈稍长,溜肩,腹部方圆,平底。口径9.2、腹径16、底径7.6、高19.2厘米。

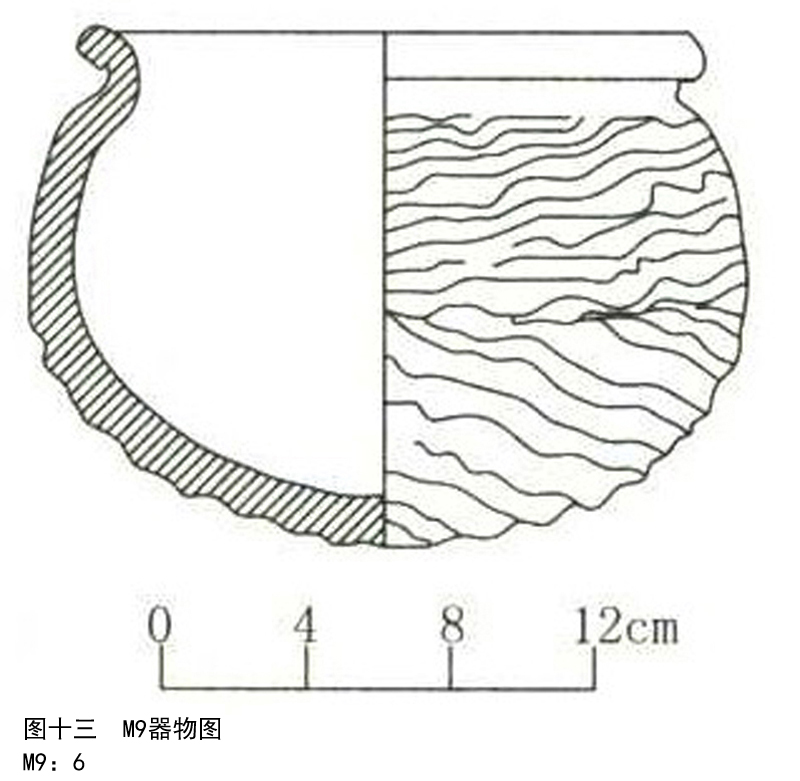

陶釜 1件(M9:6)。侈口,束颈,溜肩,腹部方圆,圜底。外饰篮纹。口径16.8、腹径19.7、高14.4厘米。

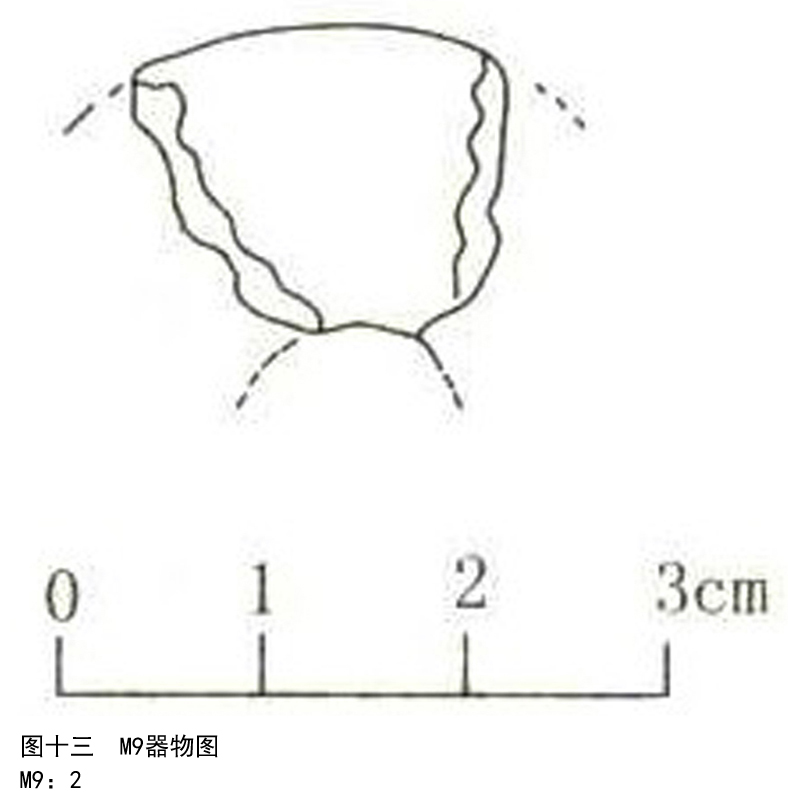

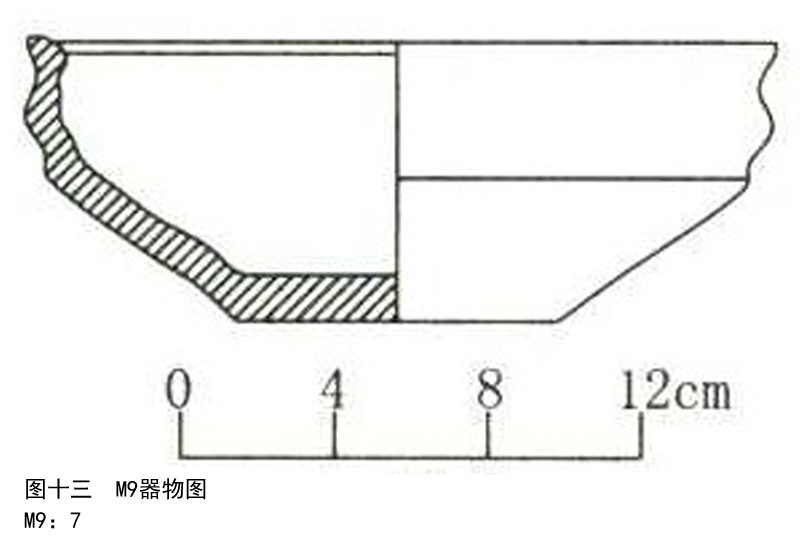

陶盆 1件(M9:7)。侈口,凸肩,斜直腹,平底。口径19.6、底径8.4、高7.2厘米。

2.M69

M69墓道上口平面为东西向长方形,长3.4-3.6、宽2.8-2.98米;下口长3.18-3.22、宽2.4-2.6米,垂直深度3.6米。墓道四壁斜直平整,收分明显。墓道内填土为色青且夹杂褐色斑点的五花土,土质坚硬,应为夯筑。墓道内未发现任何遗物。洞室位于墓道北侧,开口于墓道北壁中央,宽2.1米。开口西距墓道西北角0.64米,东距墓道东北角0.66米。洞室平面形状呈东西向长方形,长2.1、宽1-1.08米,直壁高1.3、残高1.8米。洞室两壁发现有封门板槽的痕迹,封门板槽宽16、槽深8厘米,高度不详,应为木板封门,封堵结构不清。洞室底部有棺灰痕迹,呈东西向长方形,东西长1.56、南北宽0.7-0.72米,棺板厚4-6厘米。人骨保存较完整,仰身屈肢,头朝西,面朝北。棺底铺有厚约4厘米的草木灰层。M69在人骨左臂与左侧肋骨之间发现残料珠一枚,有绿色彩绘,仅残存一半。

三、瓮棺葬

瓮棺葬仅发现两座,规模很小。在竖穴土坑内以陶瓮为葬具,陶瓮上盖陶盆。M313开口平面呈长方形,墓口长2.5、宽1.66米。墓穴中部南侧有二层台,二层台距地表1.6米。北侧为墓室,墓底长1.66米,宽1.2米。墓底距地表3.9米。墓穴内填五花土,没有发现夯土层,土色灰褐,土质疏松。葬具为瓮棺,为下瓮上盆的形制。瓮棺高约0.68米,最大腹径0.78米。棺内葬一具人骨,人骨保存较差,为一未成年人。未发现随葬品。方向180°。

四、结语

关中监狱战国秦墓群是近年来关中地区战国秦墓的又一次重要发现,其重要性在于,通过该墓地的发掘,基本上可以把以前发掘的任家咀春秋战国秦墓群和塔儿坡战国秦墓群连成一片,也就是说,从任家咀到塔儿坡,东西2公里,南北1公里的庞大区域是秦都咸阳西郊一个大型的公共墓地,该墓地从春秋时期就已经存在,随着秦王朝不断的开疆拓土,尤其是秦迁都咸阳后,国家实力不断增强,都城规模逐渐扩大,人口数量不断增长,持续增长的人口栖息在安定繁荣的都市及其周围,反映在考古学上就是墓地的不断扩大。任家咀、塔儿坡及关中监狱所在地均属咸阳市渭城区碱滩村的范围,所以,可将上述三处基地合称为碱滩墓地(群)。从总体面貌来看,关中监狱墓群同塔儿坡墓群比较接近,均以战国晚期到秦为主,二者中间只隔还未被发掘的200多米,实际上就是一块墓地,因建设征地等原因被分割开来。碱滩墓地开始时仅在其东南部的任家咀一带,属于渭河北部一级阶地,墓葬数量较少,到战国晚期秦发展延伸到塔儿坡一带,北部已经伸展到北部二级阶地上,以战国晚期秦墓为主,面积占整个墓地的百分之八十多,这同战国晚期秦都咸阳规模的急剧扩大、人口数量迅猛增加的史实是一致的。

关中监狱战国秦墓群时代主要集中于战国晚期至秦,同塔儿坡秦墓群的时代基本一致,二者也基本可以归为一个墓地。即使这样,关中监狱战国秦墓群仍有一些不同于塔儿坡秦墓的特点。首先是墓葬形制中,关中监狱战国秦墓群洞室墓的比例较塔儿坡秦墓的要高,其中平行洞室墓的数量更是占据了洞室墓的大多数。这些平行洞室墓规模相对较小,随葬品很少或没有,反映了其墓主在身份和经济地位上更低一些。还有关中监狱战国秦墓群墓口长、宽的比例更为接近,有的基本呈方形,可能体现了时代上的差异,即比例越接近,时代越晚。其次,关中监狱战国秦墓群发现有两例合葬墓,尤其是位于墓地西南角的M308,墓室内平行放置棺木两口,棺内各有人骨一具,西边人骨面略朝东,男性;东边的似略朝西,女性;均仰身直肢,头南足北;随葬品主要放置于墓室东北角及棺木内,应属夫妻合葬。类似的情况在秦都咸阳黄家沟战国秦墓群中有发现,其中的XYHJⅡM19为四人合葬墓,其中一人为小孩瓦槽葬,埋于墓道夯土层内,墓室底部并列放置三棺,棺内各有人骨一具,仰身直肢,头北足南;随葬器物放置于头箱内[1];表明了战国晚期至秦时同穴合葬已经出现于一般的墓葬中。还有,从随葬器物方面来看,关中监狱墓群不少墓葬在墓道上口一角或短边正中贴近墓壁(有的部分位于墓壁内)放置陶缶一件,缶的口部基本同墓道口齐平或略低于墓道口,有的缶内发现有粮食遗骸,可能是在慕葬回填过程中进行祭祀时陈放的。另外,关中监狱墓群近10座墓随葬有带铜环柄的漆卮(杯),M10随葬有3件陶卮(杯);M128墓底发现大量小泥球;M91墓室四角放置有骨锥(楔)等,这些都是以往少见的新特点,其具体涵义还有待于进一步的探索。

注释

[1]陕西省考古研究所:《秦都咸阳考古报告》第592-595页,科学出版社,2004年。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011