您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2011

秦陵铜立车车舆结构及衣蔽解析/二

党士学

二、輢、軓及车軨结构

古代车舆底之上绝大多数是围栏结构,围栏呈棂格状,由多根较粗的立柱和几根较细的衡木交织而成,立面很像早先的窗棂。立柱环左、右、前三面轸均匀排列,柱的下端插装在轸框上面预先凿好的卯孔内,上端同样以榫卯的形式每侧安装一根与轸平行的横木。柱顶的横木一般为圆柱体,直径较立柱略粗,以便凿孔和凭扶。横木交接的折角处如同轸框一样,也用榫卯的方式对接,围成一个“门”字形的顶框。在轸与柱顶横木之间的柱栏上,加装几道较细的平行横木,用于辅佐和加固。直立的柱栏和平行的横木相交,从而形成棂格状的车軨。横木与立柱交接处的固定方式,从考古出土的车迹中无法看清,但依据考古出土的古代木床的结构分析,应当是一种半卯扣合关系。古车围栏中立柱和横木的数量,视车舆的大小、立柱的粗细以及车的时代和用途而定,没有统一的规格。如陕西宝鸡茹家庄西周车马坑中的一乘车,轸框四边上共有柱孔多达47个;[1]河南三门峡东周虢国墓一号车马坑清理出的13辆周车中,其一侧车栏的立柱最少者(6号车)为5根,最多者(8号车)达13根;[2]而秦代车舆围栏一周的立柱一般为13—15根[3]。古人制车的原则是“舆可轻则轻”,围栏的优点是不仅重量轻,并且有很好的抗剪切强度,人凭倚之不易倾倒。

殷商和西周早时期,车舆的围栏一般比较简单,呈栅栏状,前部和左右两侧围栏的高度大体相同。大约从西周晚期开始,为了方便乘者凭扶,便将位于车舆近前端约四分之一处的两侧立柱加高,于加高的柱顶上另装一根横在舆上的圆形直木(即车轼),以供乘者凭扶和依靠。在河南三门峡东周虢国墓车马坑出土的车上,这种装置已经普遍采用。

由立柱和横木结成的棂格状车围栏总称车軨,亦称车阑或棂;围栏前部的立柱,古称轛;围栏两侧的立柱,称作轵;车舆两侧的围栏称作輢,车輢上部的横木称作较;前部的围栏称作前軨或軓,前軨上部的横木及出现稍晚的舆前上方架装的木杠称作轼。

关于车軨,《楚辞·九辨》:“倚结軨兮长大息,涕潺湲兮下沾轼。”戴震云:“车阑谓之軨”;《礼记·曲礼》有“仆展軨效驾”;《释文》称“軨,旧云车阑也”。《说文·车部》:“軨,车阑间横木。”段注:“木部曰横木,阑木也。车轖间横木,谓车者、衡者也。轼与车輢皆以木一横一直为方格成之,如今之大方格然。戴先生曰:軨者,轼较下纵横木总名,即考工记之轵轛也。结軨谓軨之纵横木交结。”车阑名称,除上面引文已提到的外,《玉篇》也讲:“軨,车阑也。”车棂一名,见于《考工记·舆人》郑珍注。郑珍云:“轵轛凡两端,皆为偏荀,各纵横相贯如窗棂然,故谓之棂。”

关于轵和轛,古人的解释分歧很大。《周礼·考工记·舆人》曰:“叁分较围,去一为轵围;叁分轵围,去一以为轛围。”郑玄注:“轵,輢之植者衡者也;轛,轼之植者衡者也。”戴震曰:“輢内之軨谓之轵,轵之言秓也,大小枝交织也。”郑用牧曰:“轵在较下,轛在式下,长短不同,故轛小于轵。”《考工记》注又引郑司农曰:“轛读如系缀之缀,谓车舆軨立者也。立者为轛,横者为轵。”《说文·车部》则称:“轛,车横軨也。”综合各家之说,笔者认为轵是两輢之軨材、轛是轼下之軨材之说较为妥当。古车之軨以立柱为軨栏的主体,横軨则并非必须,常见无横木的车栏,或是以竹、藤类细条环绕立柱交织编成的笭网,故文献所言的轛和轵,疑是分别指前軨和两輢的立柱。

《秦始皇陵铜车马发掘报告》称:“车舆周围栏杆的立木(即立柱)古名曰轛,横木曰轵。[4]”其说存在疑问。其一,《考工记·舆人》明确讲轵材之围大于轛材之围,若立柱为轛,横木为轵,则车軨交结明显违背常规,出现以大倚小之危象,会严重降低车軨的抗折强度。此乃木作之大忌。其二,立柱为车軨之主材,车軨是否坚固全依仗立柱的支撑;而立柱上交结的横材属辅材,起帮扶牵拉作用。立柱小而辅材大,道理不通。其三,考古实物证据表明,凡是由立柱和横材交结的车軨,都是立柱粗而横材细,不见有横材比立柱还粗者。以上三点,足以证明“立柱为轛、横木为轵”的观点是不成立的。

輢、较之名,前面引用的文献已多处提到。《说文·车部》:“輢,车旁也。”段玉裁注:輢“为车两旁,轼之后较之下也,注家谓之輢。按:輢者人所倚也,前者对之,故曰轛;旁者倚之,故曰輢。”较是车两輢上的横木,就像当今椅子两侧的扶手。《考工记·舆人》:“叁分较围”,郑注:“较,两輢上出轼者。”

軓,《周礼》曰:“立档前軓”,可知舆前为軓。《说文·车部》注軓曰:“軓谓车轼前也。《秦风》阴靷鋈续,传曰:阴,揜軓也。戴先生云:车旁曰輢,轼前曰軓,皆揜舆版也。軓以揜轼前,故汉人亦呼揜曰軓。”从注文可知,軓不仅指舆前的軨,还应包括有些车上轼前的遮掩部分。《考工记·辀人》讲“軓前十尺”,亦可证舆之前軨也可称作軓。

秦陵铜立车以摹象仿真和彩绘描写相结合,忠实表现了秦代车箱輢、軓、轼、较结构的原貌,其形象虽不及真车具体透彻,却也清楚易辨。铜立车车箱左、右、前三面围合,后侧留门。箱体所表现出的结构相当复杂。左右两輢由外侧的軨体、中间的屏蔽层和内表面的织物装饰三层构成;前軓又分作上下两部分,下半部分由外侧的軨体和内侧的屏蔽层构成,上半部分则是用厚实而又柔软的物质篷蔽。

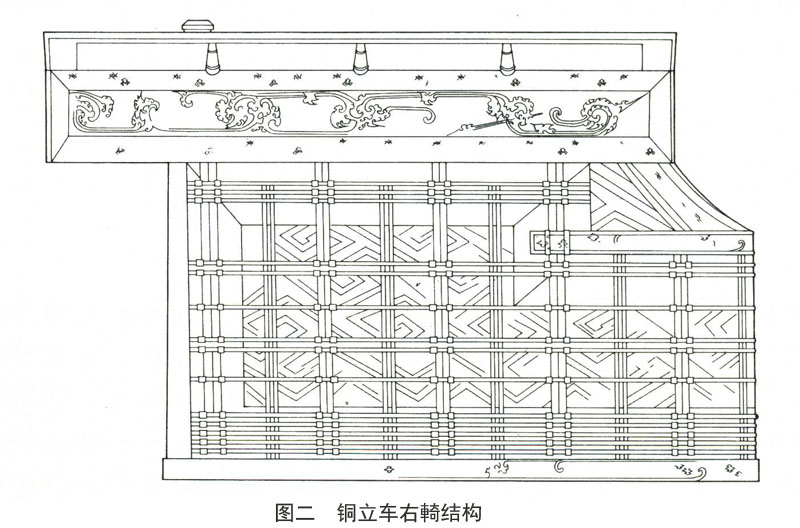

车軨以“浮雕”的形式呈现在箱体的外表面,形象写实、具体,结构清晰明了。軨体由较粗的立柱和横竖交织的细条构成,呈疏密有致的网格状。立柱分角柱和軨柱两种。两根角柱为扁方形柱体,用材相对粗大,以宽面向外的状态立于车舆的两个后角处,作为支撑两輢及后门两侧角軨关键柱。軨柱15根,环绕车的两輢和前軓均匀排列。軨柱为方柱(《秦始皇陵铜车马发掘报告》认为是圆柱,与实物形象不合),均以角棱朝外的菱面形态安装。两輢各有軨柱5根,最后端的軨柱较粗,且距角仅1.1厘米,其余各柱相距约8厘米。位于轼后的3根柱与车较同高,为23.5厘米。由于较上装有装饰性的面板(车耳),导致安装在车輢軨柱上端的较木无法呈现于輢上。但根据已知的古代木车輢较结构,车輢軨柱的顶部必然有与车轸平行的较木,不然,輢軨将无法安装固定。轼下的立柱虽然也看不到柱顶的情况,但由于安装轼木的需要,该立柱的上端应高出车较而与轼木平齐。轼前的1根軨柱较低,高度与前軓的軨柱相同,柱高16.2厘米。以车軨的形态和构成看,轼前的这段与前軨等高的低矮车軨(包括这根矮柱在内),实际同前軨是一个整体,应属车前前軨的一部分(图二)。正前面的前軨也设5根軨柱,柱高16厘米。两侧的立柱分别距车舆的两个前角各7.1厘米,柱与柱的间距约为13厘米。在軓前的5根軨柱和轼前两侧之矮軨柱的顶端,安装着一根弓形的横桄,以此作为固定前軨軨体的上沿框架。该弓形横桄的两个折角弯成抹角状,弯折后的两端桄头分别与轼下的两根立柱十字相交,并用两道革条捆绑固定。横桄用材粗壮,厚度与轸木的相当。桄体表面的彩绘纹饰不仅与车轸表面的纹饰类似,桄的左边还安装着一对用于架弩开弓的银钩(原来曾称作承弓器)。张开强弩需要很大的力量,这就要求安装银钩的基础结构必须坚实牢固。由此可以断定,前軨立柱顶部安装的弓形桄材,其原物无疑是一根粗壮结实的横木。(图三)

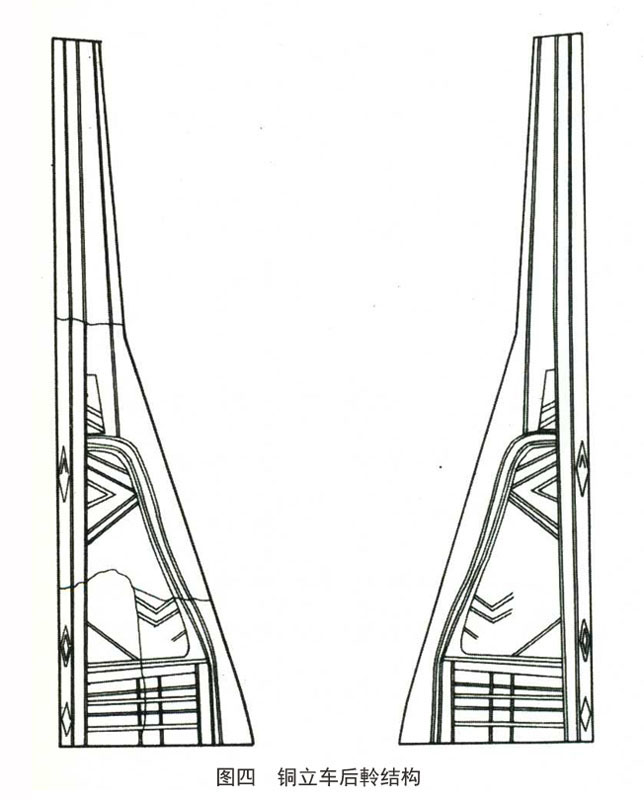

铜立车的舆后留有敞口的车门,门两侧还分别安装一组三角形的軨体。门侧的軨体与輢軨后端角柱相接,并与輢軨成直角形转角。支撑和固定三角形軨体的,是一根形似半个弓形的细径圆柱。半弓形柱柱身较直一头插入后轸,上面弯折的头部横向插装在角柱的腰部(图四)。后门两侧的这两根半弓形柱,看似作为支撑门侧的三角形軨而存在的。实际上,它的作用并非如此简单。古人在舆后两角置軨,既是为了收窄车门,更重要的是为了固定两輢后角的立柱。似想一下,如果因为舆后开放而无軨,支撑两輢后端的角柱则成孤立无援之状态。后端缺少支撑的车輢,遇到人的依靠或拉拽,非常容易断折、倾倒。因此,在舆后两角安装牵拉固定两輢角柱的軨体就成为车上必须的结构。在以往出土的古车上,常见的做法是,在后门两侧安装木质立柱和横木构成軨体,以此作为固定车輢角柱结构。铜立车的做法则与之不同,取代立柱和横木軨体的是两边分别安装的一根半弓形柱。半弓形柱的形态怪异,弯曲形状很不规则,柱体又比较纤细,且以倾斜的方式安装。除在近轸处有几道横竖交叉的细竹笭外,并无较粗的横材与之交接。作为车輢角柱的支撑体,要求具备足够的强度。以半弓形柱的弯曲形状、柱径的纤细程度及倾斜的安装方式,结合该柱担负的重要作用做综合分析,可以得出肯定的认识,即这两根半弓形柱的原物应是铜质的构件,绝非木质柱体,否则无法担负起支撑车輢角柱的重任。用铜质的半弓形曲柱固定两輢后端的角柱,能够使车輢更加强固,有效地防止车輢外侈或内倒,确保人员安全。

用铜质曲钩来固定车輢角柱的现象,不是只出现在铜立车中,在秦兵马俑二号坑出土的木质战车中还见到几例实物证据。《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》中称:“T1、T2(一过洞)试掘方出土的两辆战车的箱后两侧角各发现钩形的铜柱一根,T2一过洞战车箱后北侧的钩形铜柱旁另有木柱残迹,从铜柱上存留的遗迹看,两柱原用皮条扎捆。”又说:“钩形铜柱,5件,T1、T2出土。位置都在战车后轸木的左右两端。如T2一辆车的后轸木左端上插有一根铜柱,证明它为战车的角柱。柱高56.5厘米,圆形,径1.5—2厘米,下端较粗,插入轸木并用铜钉固定,上端成直角折出,长15厘米,折出部分形状扁平,整个形状似钩形”。[5]秦俑二号坑木质战车遗迹中,钩形铜柱的出土位置相当清晰,不仅都在战车后轸的左右两端,有的出土时还插在轸木的左端。秦俑坑木质战车上钩形铜柱的安装位置与铜立车舆后角的半弓形铜曲柱一致,铜钩弯折的形状和安装方式二者也基本相同。有秦代木质战车后轸两端安装的钩形铜柱实物为佐证,进一步证明了铜立车后车轸两端和角柱上安装的半弓形曲柱的古代实物应是铜质构件这一认识的正确性。

在铜立车两輢后端角柱的内侧,还分别安装着1根圆形的立柱。圆柱高27.7,直径2厘米。柱身以白色为底,通体绘饰菱形网格纹(图五)。柱顶套有银质圆形柱帽,帽高3.2厘米,帽上铸出三道阳弦纹。与其相类的铜柱帽在河北满城汉墓出土的车器中有数十件,有些柱帽表面还以鎏金装饰。铜立车輢高23.5厘米,圆柱的顶部高出輢较之上4.2厘米,正好将银质的柱帽露在輢上成为把手。《秦始皇陵铜车马发掘报告》认为设置该立柱的作用是“为了增强车軨的强度”,[6]其实不然。认真观察便可发现,角内的圆柱与輢軨的角柱并立,但柱身却独立于軨体之外,和角柱及輢軨没有连接、固定关系。并立的圆柱仅对防止身旁的角柱内倾有一定的帮助,在防止角柱外倾及增强车軨强度方面并无作用。车的輢軨作为人所凭依的支撑体,受力的方向主要是由内向外的推力。假如须对輢軨做加固,选择的加固方式应是防止輢軨向外侧倾倒才是。再说,如果圆柱的作用是加固车軨,则没必要使柱顶高过车輢,并在上端套装银质的帽饰。笔者在《秦陵铜车中关于登车的两组附件解析》一文中,综合考察了铜立车车軨的结构、车輢后角内圆形立柱的形态和安装方法,分析了车上装配的供乘着登车的组件和古人的登车方式,得出的结论是:车輢两后角内另外加装的圆柱,是作为给乘者登车提供攀扶的把手和受力柱而专设支撑体。与角柱并立而不与车軨连接固定的圆柱,对加固车軨的强度不起多大作用。[7]详细讨论请参阅原文。

通过上面的观察和分析,我们可以得出:在秦陵铜立车箱体的复杂结构中,同样有一个与其他古车共通的围栏状主体骨架。这个支撑箱体的骨架,也是由轸框上的立柱以及在柱顶安装的较木和横木构成,说明铜立车輢軓的主体架构与古代立车并无二制。

在秦陵铜立车的车軨构成中,辅佐軨柱的材料并不是与之交结的横向木条,而是用一种有一定柔韧度的细条纵横交织而编结的笭网,看上去很是别致。笭网的编结方法非常繁琐,笭条的排列则疏密有致。笭网编结的具体情况是:在輢軓的15根軨柱中间,相间竖立有两根成对的16组细笭。两侧车輢竖立的笭条下接车轸,上端距车较尚有几厘米的距离。轼前前軨内竖立的笭条,则下接车轸,上端顶在軨柱顶部安装的横桄下沿。在軨柱和竖笭之外,自下而上密疏有序的围抱着一组组通连三面的横排笭条。由于前軨的高度与輢軨不同,前軨上的横笭分为5组共11根,輢軨上的横笭为6组共14根。且輢部的笭条除最上层的一组3根外,其他11根都是用整根笭条通绕三面而成,軓輢三面笭条的排列组合完全一致。横笭的编结排列和固定方式是:紧贴车轸的第一组5根笭条上下密集并行排列;向上间隔2.6厘米处是单独的一根;第三组是并列的2根笭条;第四组又是单根;第五组即前軨最上边的一组,是2根笭条并行;第六组位于车輢的上端,由3根并行密排的笭条组成。6组14根笭条均是平行排列,除一、二组间距略大外,上面的5组笭条之间的间距都是2.2厘米。在所有横向笭条与每根軨柱的十字交叠处,均见有左右两道缠扎的绳条,说明横笭与軨柱之间是用革条做缠扎固定。横笭与竖笭则呈叠压状,既不交织,也不做系结固定。(图二、图三)

交结车軨的横竖笭条均呈圆条状,直径仅0.3厘米。以其整根通贯车軨三面的弯曲形状和长度,可知其材质所具有的柔软度和纤维的韧性非同一般。再观其纤细的圆条形状,基本能够肯定,这些笭条原来的材质应当是竹条或藤条之类,绝非木质的条体。《秦始皇陵铜车马发掘报告》未就交结车軨的纤细笭条的材质做出判断,但却说“横軨和竖軨的固结方法似采用子母套合的卯榫结构”。[8]且不讲在铜立车的结軨结构中,未见到纤细的横竖笭交叉处育套卯的痕迹,仅从纤细柔韧的笭条形态分析,着实不能得出套卯固结之认识。

用竹或藤类笭条与軨柱交结做成的车軨,在以往的古车上比较少见。从结构力学的角度分析,车軨结构中的横軨所起的作用,不外乎是牵拉、固定軨柱位置,并从侧面对軨柱形成一种围合收拢的作用,以增强车軨的抗剪切力和整体强度,防止因人的依靠、拉拽或外力的碰撞而导致车軨断裂和倾倒。就此作用而言,以竹、藤类笭条作为结軨的横材与采用细木桄做车的横軨相比,二者对增加车軨结构强度提供的帮助难分优劣。理由有三:一、车軨立柱下端插入车轸,上部有较木、横木固定,栏杆式的主体架构已相当稳定。作为軨栏的辅助结构,横軨在牵制、固定軨柱方面所承担的应力并不太大。木质横軨的硬度和套卯结构在固定軨柱方面自然有其优势,但经过绑结的十几根竹藤细笭集结而成的强度也能满足其要求。二、从横軨对軨柱起到的牵拉、围合、收拢作用看,木质的横軨与軨柱之间一般是以子母卯套合的方式交结,对軨柱的牵拉和支撑强度很足,但在收拢性和抗剪切性方面则相对较弱。而用十几根韧性十足的笭条围合结成的竹藤类笭网,以革条缠扎的方式与軨柱做百余处固定,对軨柱形成的牵拉、收拢效果明显优于木质横軨,抵御侧向剪切力的性能更是优越。三、木质的横軨与軨柱间以套卯的方式交合,在柱体上凿卯必然减弱軨柱的强度;而竹藤结軨则是用革条做多点缠扎固定,不会出现因凿卯而伤害軨柱的柱体,可最大程度的发扬完整柱体固有的强度。

注释

[1]宝鸡茹家庄西周墓发掘队:《陕西省宝市鸡茹家庄西周墓发掘简报》,《文物》1976年第4期。

[2]河南省文物考古研究所、三门峡市文物工作队:《三门峡虢国墓》第213—219页,文物出版社,1999年。

[3]秦代车舆上围栏中立柱的数量,是根据秦兵马俑一号坑出土的木质战车遗迹和秦陵铜车马一号车的雕塑情况,经过综合分析得出的数据。参见《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告》(1974—1980年)第208—222页,《秦始皇陵铜车马发掘报告》第25—27页。

[4]秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所:《秦始皇陵铜车马发掘报告》第339页,文物出版社,1998年。

[5]陕西省秦俑考古队:《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,《文物》1972年第5期。

[6]秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所:《秦始皇陵铜车马发掘报告》第25页,文物出版社,1998年。文中所用关于秦陵铜立车的相关数据均引自《秦始皇陵铜车马发掘报告》,《报告》将铜立车称作一号车,以下不再释注。

[7]党士学:《试论秦陵一号铜车马》,《文博》1994年第6期。

[8]秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所:《秦始皇陵铜车马发掘报告》第23、27页,文物出版社,1998年。文中所用关于秦陵铜立车的相关数据均引自《秦始皇陵铜车马发掘报告》,《报告》将铜立车称作一号车,以下不再释注。

秦始皇帝陵博物院2011/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011